最大最美的鹿角,竟然是“懷璧之罪”?_風聞

猫盟CFCA-猫盟CFCA官方账号-民间野生猫科动物保护联盟08-16 16:38

在久遠的上新世(也許是中新世),鹿亞科的先祖靈機一動(或者説頭皮一癢),開始用鐵頭功(而不是牙齒)對抗求偶競爭的對手。這一優勢使它輕鬆地散播了自己的基因,後代們也在自然界中苛刻的性選擇和環境選擇中百花齊放,因此誕生了千奇百怪的鹿角。

不過,福兮禍所伏,就像控制鹿角生長的基因中藴藏了不少骨癌相關的基因,巨大、豔麗、不可一世的鹿角,也在全新世面對一種直立兩腳獸時,為它們帶來了滅頂之災。

水澤之中的鉅鹿

在鹿類繁雜的演化體系中,處於基底部的澤鹿屬(Rucervus)走向了極高程度的特化。不像適應能力很強,偏愛開闊地的水鹿,也不像偏好於高草平原的豚鹿,偏好於林窗的黇鹿、花鹿,它們特化為只適合在沼澤生境中生存。缺少了林地空間的限制壓抑和水環境的選擇,這一類羣的體型得以一定程度地增長,鹿角更加肆意地生長,下頜頰齒也變得大而牢固。仰仗着熱帶節律分明的洪水,在南亞與東南亞的洪泛區,或富含水生植物的湖泊中愜意地生活。

海南熱帶野生動植物園的海南坡鹿,坡鹿是澤鹿屬的一種 ©花落成蝕

曾有一種鹿角最為華麗,體型最為龐大的澤鹿屬物種——熊氏鹿漫步在湄南河流域,但令人可惜的是,它們早已絕滅。

1896年出版的《凱賽爾自然歷史》(Cassell’s Natural History)中所繪本種插圖 來源:網絡

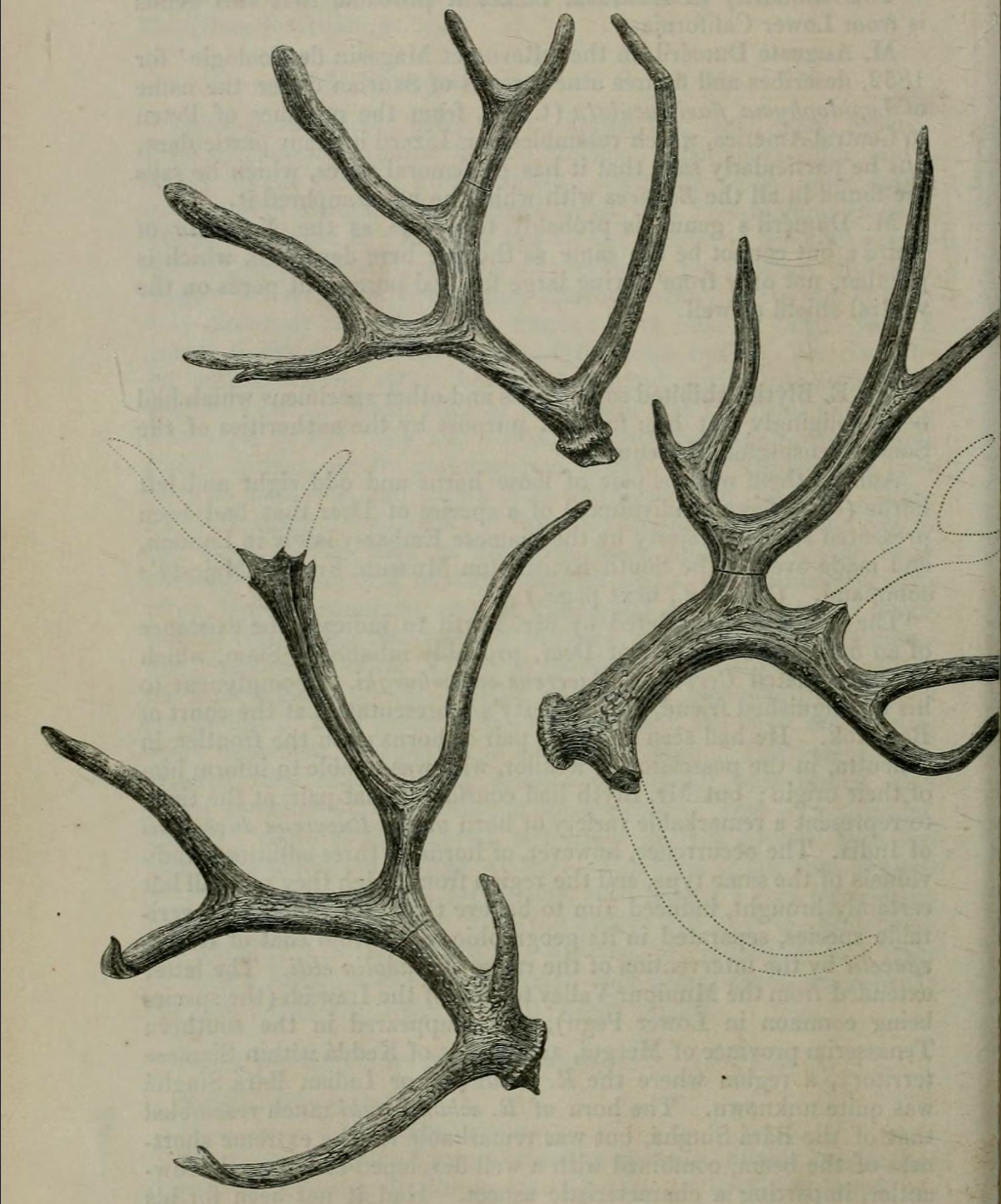

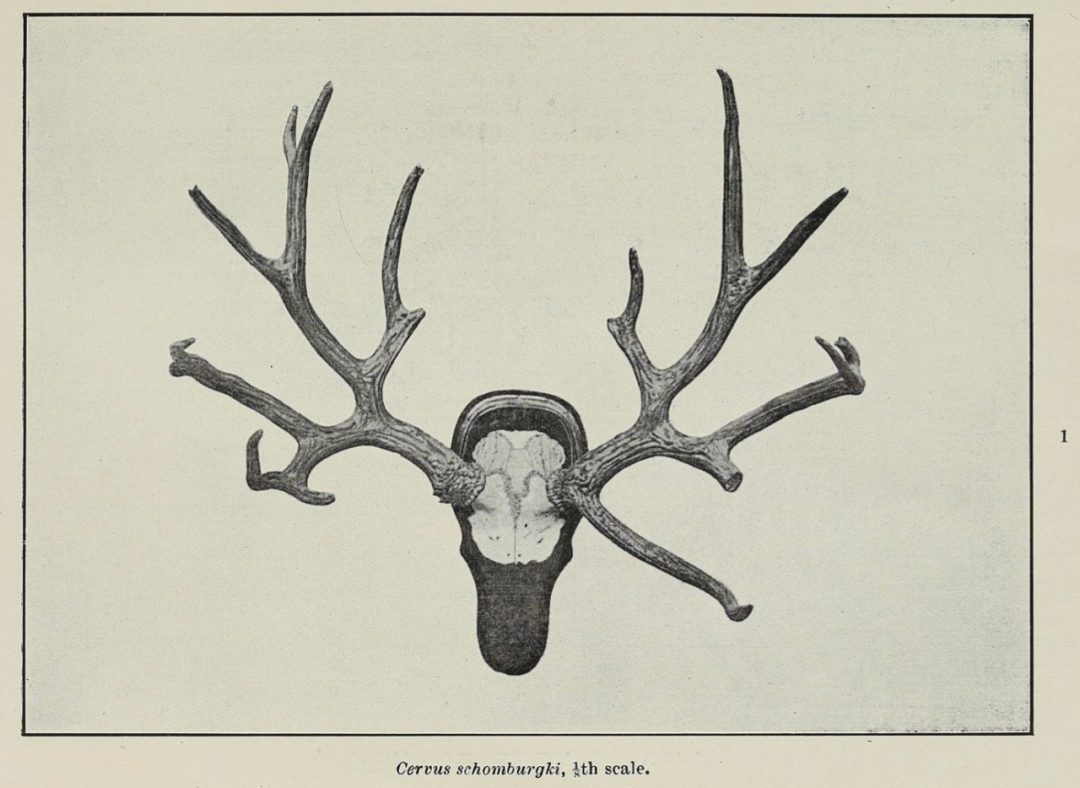

在1863年的倫敦動物學會的動物學期刊中,愛德華•布萊斯(Edward Blyth)展示了兩副由南肯辛頓博物館外借的奇特的鹿角,這兩副鹿角由時任曼谷領事羅伯特•赫爾曼•熊姆伯格(Robert Hermann Schomburgk)上貢給女皇。

這種巨大而壯觀的角引起了這位分類學家的興趣。之前布萊斯曾經將它鑑定為澤鹿(Rucervus duvaucelii)的極端個體,但發現了更多產地清晰且形態特徵穩定(幾乎每隻杈都存在分枝現象,杈間距較短)的角,昭示着泰國存在一種擁有極為美麗鹿角的未命名鹿,布萊斯將本種贈名給提供標本的曼谷總督——熊氏鹿Rucervus schomburgki。自此西方學者們第一次“真正”瞭解了本物種。

熊氏鹿的正模繪圖 來源:網絡

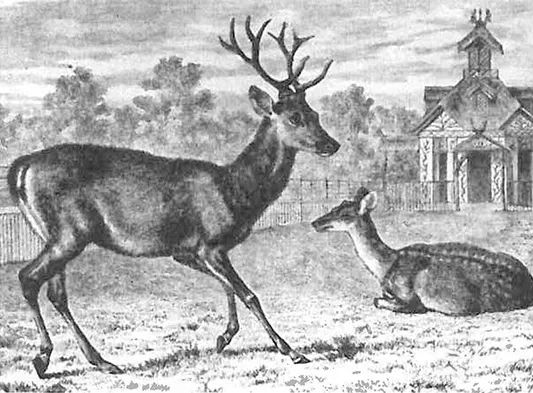

但其實早在布萊斯描述前,歐洲人已經瞭解過這一神秘的物種。漢堡動物園從泰國進口過四隻熊氏鹿(2雄2雌),只是當時還不知道它的種類。其中一隻雄性個體被運送到巴黎(這隻個體在後來成為可能目前存世的唯一一個剝製標本),兩隻雌性個體被送往西柏林動物園。其稀少的數量,也讓西柏林動物園在1869年將其中一隻雌性送往漢堡進行繁殖。這對鹿共生下來四個後代,唯一的雌性後代也在其短暫的圈養生涯中誕下5頭小公鹿。

當時的動物園仍在使用早期簡陋的籠舍,發情期的雄鹿常常會用角去攻擊不可戰勝的牆面或是柵欄,也讓後來研究者檢視標本時因鹿角損壞而惋惜。

一張當時漢堡動物園剛引進的兩頭公熊氏鹿的畫 來自源:網絡

熊氏鹿懷璧有罪

19世紀末到20世紀初的諸多對熊氏鹿的書面記載裏,大多含糊地稱其種羣“豐富”或是“常見”,但若細究其字裏行間的描述,能發現這些記載大多是基於對市場上鹿角的觀察。沒有科學家在野外進行過生態學調查,也基本沒人能確定它們的種羣有多少。

澤鹿們特殊的生態位也讓它們面對人類的脅迫更為脆弱。一方面來説,它們雖然特化適應洪泛區與沼澤,但也仍需尋找一片堅實的土地作為休息之處。這種生活習性為獵人們提供了極為良好的狩獵時機,就像在海島上捕殺海狗一樣,獵户登上洪水中的小島,用長矛與棍棒輕鬆獵殺基本沒有反抗能力的鹿,取下它們的頭顱與鹿角,賣出個好價錢。

熊氏鹿的標本,藏於巴黎自然博物館(Muséum national d’Histoire naturelle) ©mf9000 / Wikimedia

在2021年的老藏品拍賣中,一副約在1931年被捕殺的熊氏鹿標本,拍出了2700英鎊的價格(對於一共可能僅留存490具角標本的物種來説,這個價格還算可以接受)。據説這副標本是獵人將鹿趕入水中,再射殺得到的。

如果説高強度的狩獵是導致滅絕的表層原因,商業種植的發展可能是它們滅絕的深層根源。水稻是泰國經濟的重頭部分,到20世紀初,湄南河谷的絕大多數洪泛地被改造成商業種植的稻田,這對本身就分佈極為狹窄(北緯15-17度,東經101-103度之間)的熊氏鹿而言差不多算是滅頂之災。隨之而來的交通建設,也讓獵人可以更輕易地找到殘存的鹿,可憐的雄氏鹿只能躲藏在被割裂的棲息地中,等待着幾乎確定的命運到來。

1899年,一頭雄鹿被沙拉武里省(Saraburi)負責人贈送給泰國鐵路的德國總監,後者在回國時將其一併帶走,並再次捐獻給西柏林動物園。目前基本所有的該物種的照片都源自此個體,1911年9月7日這頭衰老的雄鹿去世,它沒有上演像麋鹿那樣的傳奇故事。

一張比較清晰的掃描照片,拍攝於1904年 來源:網絡

1932年,最後一隻可考證的個體在泰國西部北碧府,Sai Yok區 Khwae Noi河畔的濕地被殺。

1938年,最後一隻已知的,圈養在龍仔厝府的熊氏鹿,被一位醉漢以擋路的理由刺死,荒誕地為這個物種在湄南河的故事畫上了一個句號。

雖然學術界對熊氏鹿的瞭解極少,但這並不妨礙部分人在物種滅絕前後幻想:它們是否能在更北的老撾緬甸曾有分佈,會不會仍有個體倖存於此?

在加爾各答博物館館藏標本的名錄中,有一篇記錄,是約翰•安德森(John Anderson)於1868年,在雲南盈江的Sanda河谷(約在緬甸八莫東北方向50英里左右)曾記錄過本物種。但在艾倫(Grover M. Allen)的《中蒙獸類》(The Mammals of China and Mongolia)一書中對這一説法進行了考證,認為其本身與安德森的記錄相違背,他在考察過程中並未提及到收集本物種。也許是筆誤,也許是貿易,讓這具鹿角誤打誤撞的擁有了個雲南籍貫。

加爾各答博物館館藏標本中據傳收集自雲南的鹿角 來源:網絡

2019年的一篇論文再次將這一物種拉回人們的視野。一篇發表在《孟買自然歷史學報》上的論文稱經分析,聯合國農學家Laurent Chazée於1991年2月在老撾北部豐沙裏省考察時,在一個藥店拍攝的鹿角,隸屬於熊氏鹿。而且上面的血跡表明,可能為剛割下來的鹿角,在此基礎上推斷,老撾中部可能仍有少量個體的殘存。

Chazée拍攝的鹿角 來源:網絡

文章發表後依然引起了不小的爭議。一方面熊氏鹿獨特的生境選擇就決定了它們不會像生活在森林中的武廣牛(Pseudoryx nghetinhensis)那樣,過於隱蔽,另一方面藥店店主的證詞也一定程度上與專家的判斷衝突。時至今日,我們仍未有重發現這一物種的確鑿證據。

熊氏鹿已經離我們遠去,我們唯一能做的就是,儘可能保護好地球的生態系統,以及其他面臨危機的物種。這遨遊於大澤的壯麗鹿角,終究是如傳説中的麒麟一樣消失了。