帶着爹旅行_風聞

随水-随水文存官方账号-08-22 16:00

話説我這次總行程19000公里的西部考察之旅,大體上分成三段。第一段從上海到拉薩,第二段從拉薩繼續經由阿里到南疆,第三段從南疆回到成都,最後從成都把車直接託運回了上海。我考察的主要目標大都集中在第二段,從上海到拉薩這一段的考察內容相對而言比較少,於是我把這段行程設計成了“老年拉薩圓夢團”,一路帶着我爹和另外兩個老年朋友邊走邊玩自駕到拉薩,然後再讓他們從拉薩飛回上海,圓了他們長久以來想去西藏的夢想。

是的,就是我那個過年前還兩次被救護車拉去急救、有糖尿病高血壓等基礎疾病、每天要吃一堆藥的爹(詳見《誰都不比誰更特別》),我帶着他去了西藏。

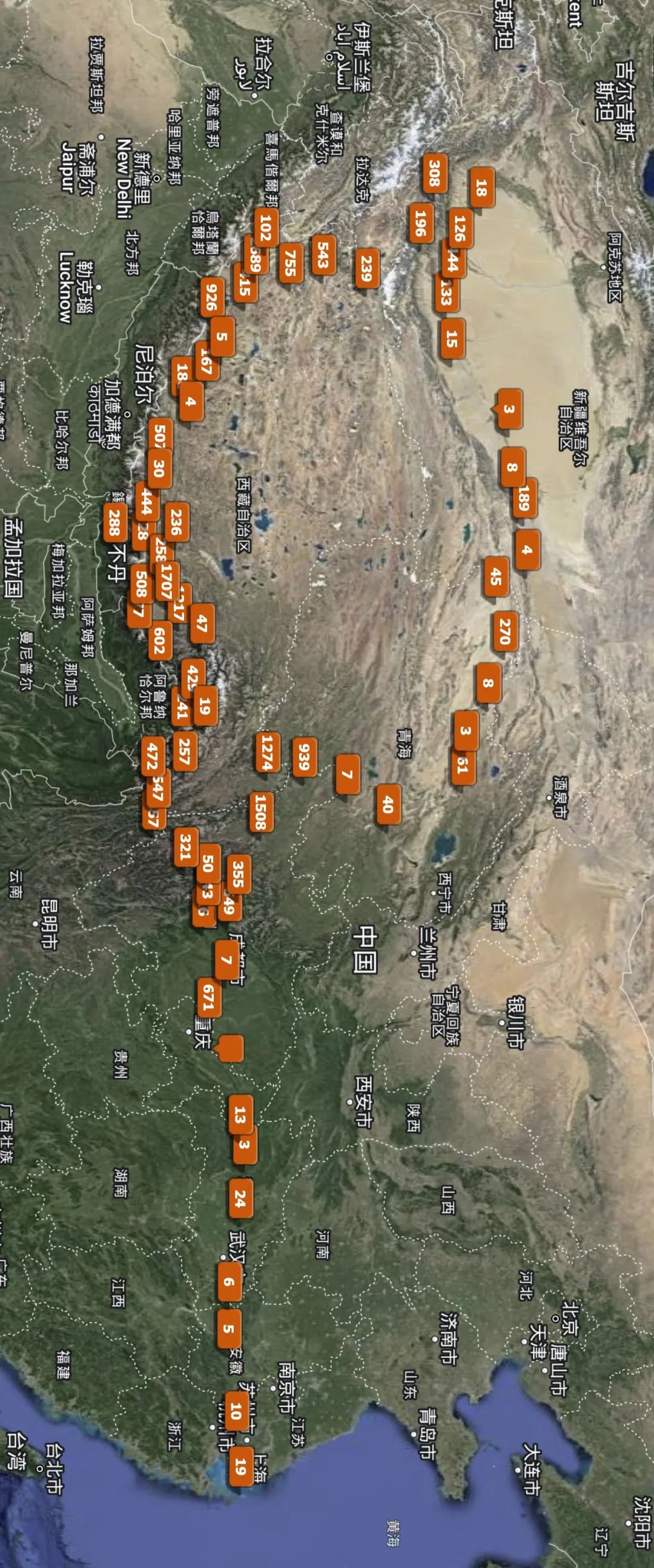

▲這次考察的行程大略(數字為在這一地理位置拍攝的包含GPS地理信息的照片數量)

話説我這種常年在外面浪蕩的不安分性格,應該是從我爸那裏遺傳來的。

我爸這人吧,平時在家是閒不住的,三天兩頭就盤算着要去什麼地方玩幾天。不過呢,他的活動半徑一般不超過五百公里,跑來跑去無非江浙滬皖,這就讓我很看不上。我常跟他説,老在包郵區玩這些小山小水人造古鎮有啥意思,要跑就該跑去大西南、大西北看那裏的大山大水。但人是有惰性的,會喜歡待在自己的舒適區。對我爸來講,江浙滬皖就是他熟悉的舒適區,尤其他早年在安徽的“小三線”工作過,對那裏有特殊的感情,所以得要靠我把他從舒適區裏拽出來。

於是呢,自打我爸退休之後,我就會在合適的行程中把我父母帶上,讓他們去更遠地方走走看看——但更多時候只帶我爸。

這倒並非是我厚此薄彼,我媽相對來講更喜歡度假式的旅行,對於探索人文歷史毫不感興趣,她旅行回來只會記得酒店的自助早餐吃了些什麼。早年我叛逆期的時候曾跑去拉薩逃避現實,我媽來拉薩找我,她在拉薩期間唯一感興趣的就是菜場裏的物價,天天跑去菜場逛,回上海時背了20斤生的犛牛肉(當時拉薩犛牛肉只要20塊一斤);帶她去看羊湖,她只是內心毫無波瀾地説了一句:“格則湖浜倒蠻度額(這個湖倒是挺大的)。”相比之下,我爸的旅行興趣點跟我高度一致,對食宿的適應性也非常強,還很喜歡拿個小相機東拍西拍,是個天生適合長途旅行的人。

▲2011年我媽在羊湖

第一次帶爹旅行是在2016年底把我爸媽塞進了我當時的南印度團裏。只要能克服飲食問題,南印度這地方還是挺適合度假式旅行的,不像北印度那麼髒亂差窮,除了沒那麼多中餐廳之外,整體環境類似於東南亞,處處椰林海風漁村古廟。

那年南印度是一個超過20天的長線行程,不但時間長,路上狀況也非常多——先是趕上印度突發的“廢鈔令”,現金無比緊缺;然後又趕上泰米爾納德邦首席部長突發心臟病去世,莫名其妙把整個邦的公路關閉,我們不得不緊急調整行程;我爸在默哈伯利布勒姆(Mahabalipruam)吃海鮮過敏緊急送醫治療;而我媽第一個星期就被印度菜吃倒了胃口,後來完全聞不得任何帶香料的菜,天天躲在房間裏熬白粥、燒番茄蛋湯……儘管波折重重,對我而言卻意義重大——藉由那年的南印度之行,我跟我爸實現了和解。

▲本來正在泰米爾納德海邊愉快地吃着海鮮,突然就過敏反應了,趕緊帶我爸到當地的小診所。診所醫生見多了這種情況,一針解決問題,只花了200盧比(不到20塊人民幣)

▲我爸媽在崔奇(Trichy)的菜場買蔬菜。誰能想到我後來會在崔奇的集中營被關三個月(詳見《集中營六記(一)拘押記別》)

▲坦賈武爾大廟是我那年給我爸拍的少數幾張“到此一遊照”

在心理學的理論中,父子關係從來都是各種家庭關係中最難處理好的。父親通常都是兒子生命中第一個權威、偶像,然而隨着兒子的長大和獨立,父親既有的“權威”、“偶像”身份的崩塌,會給雙方都帶來極大的痛苦。

尤其在中國傳統的父權家庭中,父親通常具有兩個特點:首先是不懂得如何表達愛,其次往往偏好“打壓式”教育,不願給予兒子應有的肯定——這種做法表面上看起來是不想兒子驕傲,其深層次心理原因恐怕還是為了維護自己作為父親的“權威”身份。一方面,父親害怕承認兒子已經長大了、比自己強了、不再需要自己的指導了;另一方面,兒子的努力得不到應有的認可,則很容易陷入對父親的仇恨與自我懷疑。因此,在完成新的身份定位之前,由於父親固執強勢、兒子急於自證,兩個成年男人出於雄性動物角力的本能,經常會導致十分扭曲的父子關係。

我跟我爸的關係原本也屬於這種典型的“中國式父子關係”,但就在那年我把他帶在團隊裏在南印度旅行了20天、看我應對各種突發狀況之後,他突然感慨地對我進行了肯定,説我變得不一樣了,這幾年帶隊的經歷把我鍛煉出來了……言下頗有一種“士別三日當刮目相待”之意。在我記憶之中,我爸主動肯定我這還是頭一遭,我將之視為父子關係和解的里程碑事件——終於,我和我爸完成了新的身份定位——我證明了自己,他放下了固執。

這裏我得跟大家説明一下,帶父母出去旅行無關孝順,我只是剛好有這一工作上的便利。我絕不是那種傳統意義上的“孝子”,恰恰相反我十分叛逆,從來不聽父母的話,也不怎麼在物質上關心父母的生活,不會噓寒問暖。在三十歲之前,我恨不得自己是石頭縫裏蹦出來的,最好沒爹沒媽,天地自由。

但其實吧,恐怕只有先去實現自己精神和物質雙方面的自由和獨立,與管束了自己半輩子的父母一別兩寬,距離產生美,才可能實現彼此之間關係的平等,從而具備了“和解”的基礎。儘管我跟我爸之間很少深談,也從未就雙方的和解進行過確認,然而所謂“知子莫若父”,我們之間終究有許多與生俱來的默契在。

打那之後,只要有合適的機會我就會帶我爸出國旅行。後來又帶他去了斯里蘭卡環島、北北印環線、土耳其自駕大環線。北北印和土耳其都是將近一個月的長線,即便如此長時間的行程,他仍是意猶未盡。根據我的觀察,大部分人旅行到10天左右就會進入倦怠期;倘若超過2周便會歸心似箭……而制約我爸旅行時間的唯一因素可能就是他帶的藥不夠吃了。他每天要服用各種各樣控制血壓、控制血糖、養護神經的藥物,北北印那次旅行他少帶了一個星期的藥,為此我不得不在西姆拉(Shimla)的藥房幫他找各種替代版的印度藥品。

▲斯里蘭卡加勒城堡(GalleFort)

▲斯里蘭卡努沃勒埃利耶(Nuwara Eliya)茶園

▲克什米爾斯利那加的達爾湖(Dal Lake,參見《這才是夢裏水鄉——克什米爾的明珠:達爾湖》,《拉達克往事5.斯利那加的美麗與哀愁》)

▲從列城宮殿回到列城老城(詳見《拉達克往事15·初見列城》)

▲山城西姆拉的上上下下

▲泰姬陵的擺拍。我這多年來,到過泰姬陵許多次,但只買票進去過兩次——第一次和陪我爸進去的這次

▲我爸在我拉達克的婚禮上向來賓逐一行禮

▲我爸媽在我婚禮上穿着的拉達克傳統服飾

▲伊斯坦布爾留影

▲在土耳其自駕途中為大家烹飪中餐

▲從伊斯坦布爾一直旅行到了土耳其最東邊與亞美尼亞交界的阿尼古城(參見《高加索列國志(一)“隔壁老王”土耳其》)

按照原本的打算,我還想過帶他去俄羅斯、巴厘島,誰想到疫情來了,各種出行都成了奢望,就連他的孫子出生在印度後都抱不到……當我被困在印度兩年多終於回家後,見到我爸的第一感覺是——這幾年他怎麼老了這麼多!(詳見《歸去來兮,向死而生》)

我不在國內的那段時間,我爸得過一種叫做脊髓炎的病,雖然後來好了,但腿腳難免不利索,整個人的精氣神大受影響,步態看起來就像個真正的老人。但他吧,身體雖然不如從前,玩心卻是不減當年,還是一樣喜歡跑江浙滬皖短線。

回國之後,我也過上了上有老下有小的苦逼中年人生活。儘管再也不復從前的自由,但我覺得還是要把“帶爹旅行”的傳統繼續開展下去——時不我待啊!以我爸的身體狀況,還能走得動的日子恐怕已不會很多,出去旅行的機會一年少過一年。

▲2022年回到上海後給我爸拍的第一張照片,一下子覺得他老了好多

去年9月份我原本打算帶他去趟川西,由於成都突然封控未能成行。後來我便計劃了今年5月底啓程去藏區考察的行程——5月底這個時間點是我精心選擇的,因為我太太二胎預產期是去年11月,6個月以內的孩子最難帶,有很多疫苗要接種,我肯定忙得走不開;等滿了半歲之後,安排好其他親戚來幫忙,我才能比較放心地出門。按照我一開始的想法,自駕去西藏不光要帶上我爸,還要帶上我兩歲半的兒子饅頭,儘量減輕家中留守人員的負擔。

沒想到去年年底,我太太生完二胎坐月子期間家中人手嚴重短缺,正好又趕上疫情開放後的快速過峯期,全家所有人都陽了一遍,當時簡直是一地雞毛(詳見《生逢2022· Life will find its way out》、《誰都不比誰更特別》)。我爸帶饅頭累得血壓飆升,兩次被救護車送去急救,第二次在醫院裏住了好一陣子,差點要裝動脈支架……經過了那場折騰,我爸難免又老了一些,身體也更弱了一些。

按照正常人的思維方式,我爸身體這麼差,肯定不可能再帶他去西藏了嘛!都這樣了還跑去西藏,豈不是自尋死路?

▲去年年底的第一次住院,當時還不能直接住進去,要先呆在“緩衝區”

▲第二次住院的時候總算不需要核酸了,我把他送去了上海仁濟西院

▲進了兩次醫院之後,就不太敢讓我爸長時間帶饅頭了

我知道西藏這個地方,在許多人眼裏都視為畏途,要學習一大堆攻略注意事項,恨不得出發前半年就開始吃紅景天;我有好幾個朋友,都對西藏嚮往得不得了,十多年前就嚷嚷着要去,當時沒敢去,現在年紀大了就更不敢去了。然而我跟我爸顯然都不是正常人,即便經歷了去年年底的折騰,依然沒打算過要放棄,唯一做出的計劃調整是不帶饅頭了——饅頭的戰鬥力實在太可怕,在平原上都能把你折磨得七竅生煙,上高原鐵定七孔流血。

當然,我之所以會做出這樣的決定絕不是盲目的。首先,我爸雖然沒去過西藏,但他兩次去拉達克的時候都沒什麼高反,也算是有高原經驗的人,所以基本可以確定他去西藏不會有太大的問題。

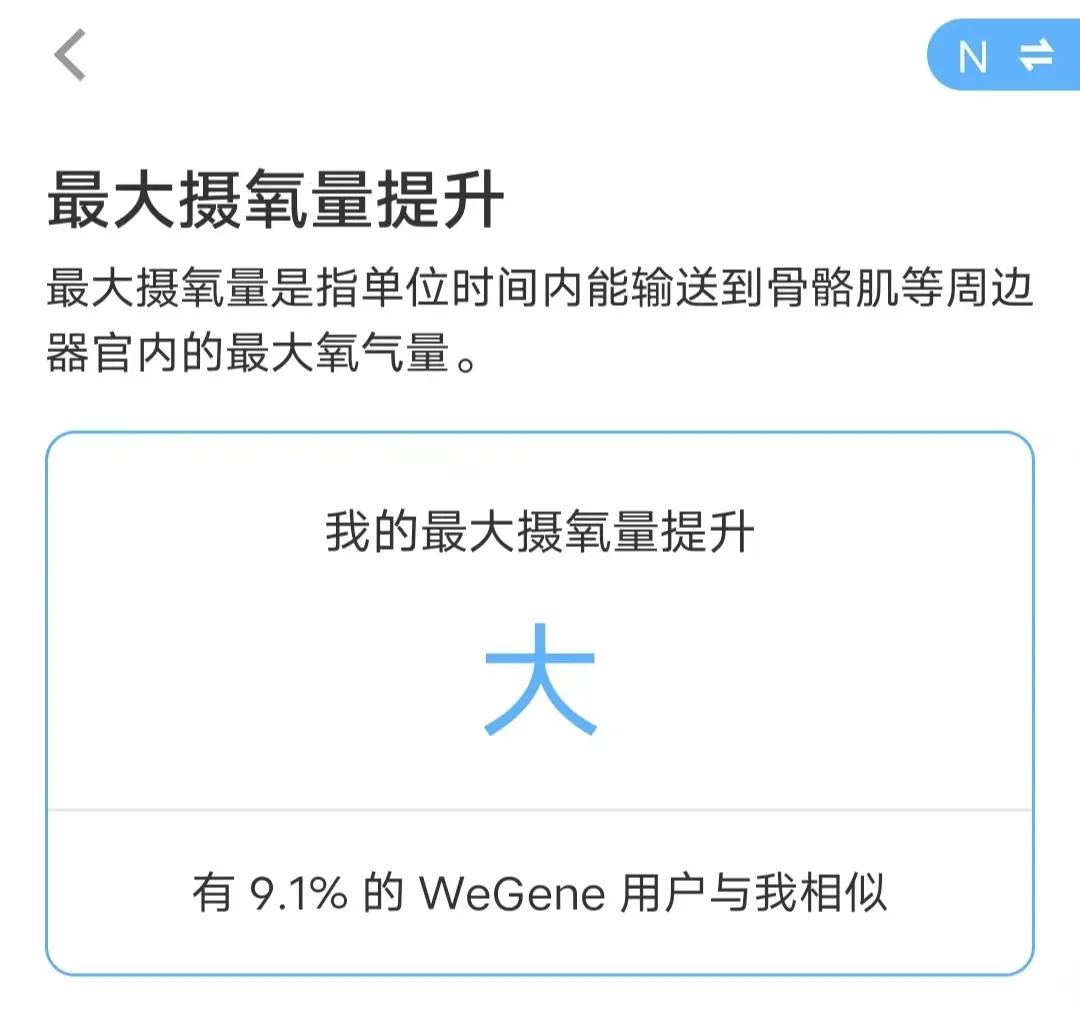

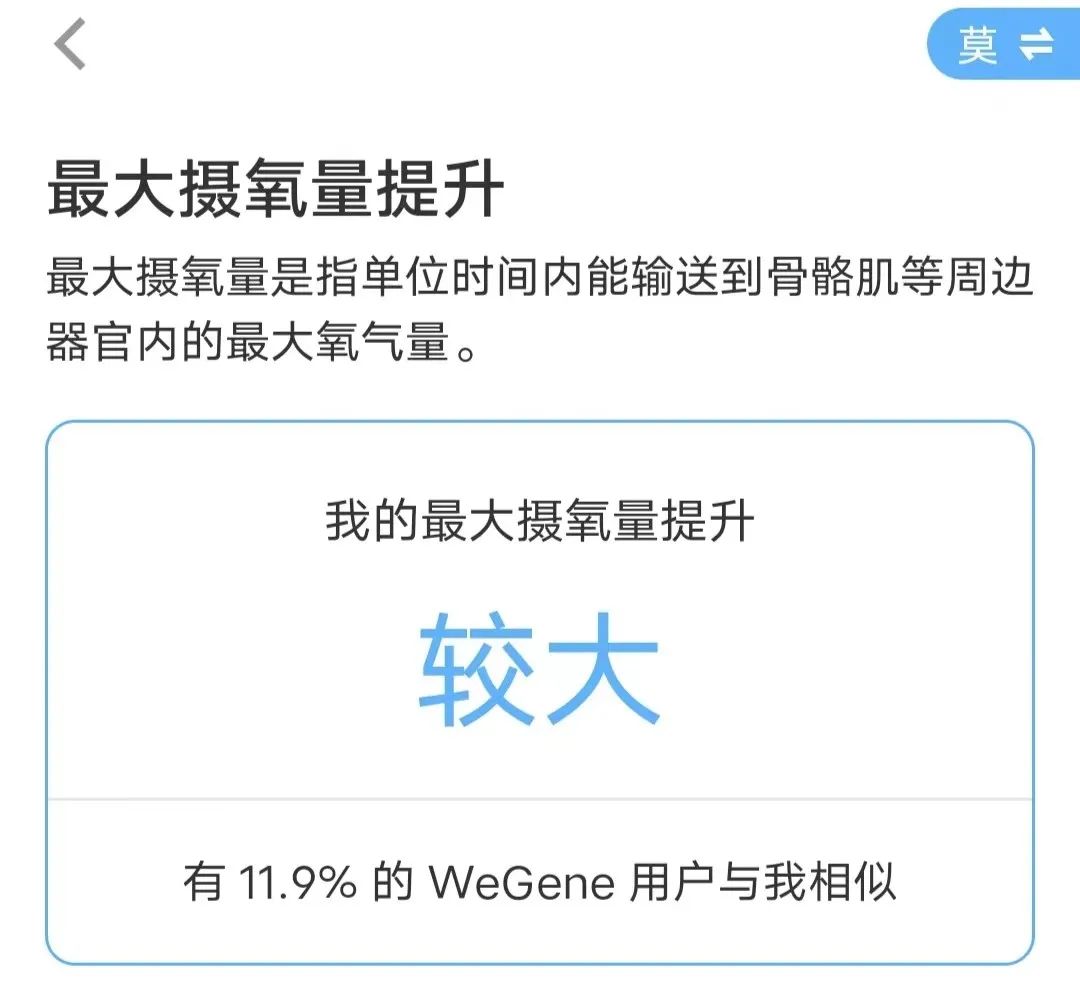

我帶過很多人上高原,我可以很負責任的告訴大家,會不會高反這件事真的沒有規律可循,但這玩意兒是可以通過基因測序測出來的。我跟我太太做過基因測序,報告裏面有個跟運動相關的項目叫做**“最大攝氧量提升”**,我太太作為高海拔原住民,這個項目測出來是最高級別的“大”,數據顯示只有9.1%的人到這一級別;我也還算行,屬於“較大”級別,高於80%的人。所以我太太可以完全適應高原環境,沒有任何高反;而我上高原通常也都只有頭幾天會有一點點感覺,很快就能適應。

我的基因是我爸媽傳給我的,因此我老爸不高反也就不奇怪了。我們這一路上帶着指夾血氧儀隨時監測血氧,我爸的血氧飽和度比我還好,幾乎從沒低於過95%。

其次,我爸也並沒有不怕死到全然不顧自己健康狀況的程度,他在出發前讓醫生評估過他的健康狀況,醫生説他可以出去旅行,不要太勞累就行。他之前血壓飆升送急救其實是帶娃給累出來的,後來做了血管造影並無大礙;而糖尿病並不會因為上高原而惡化,多出去走動走動反而有利於血糖控制。

總之吧,在我看來高原除了缺氧之外並沒啥太特別的,至於能不能適應基本上孃胎裏就已經決定好了,擔心也是白搭。要是對自己沒把握的話,去做個基因測序就知道了。

▲我太太屬於攝氧能力最強的9%人羣

▲我也還算好,屬於第二梯隊有人問我基因測試準嗎,我不敢説百分百準確,但至少大部分準確,具有很高的參考價值,對於瞭解自己很有幫助

如今的藏區也早已不像許多人刻板印象裏那樣艱苦了,大部分地方條件都非常好,很多酒店都有供氧,再不濟去醫院吸個氧。我可以很負責任地告訴大家,剛上高原頭幾天如果覺得不舒服,去醫院吸個把小時氧氣並不會產生依賴性,反而可以幫助你身體更好地適應高原——除非你隨身攜帶氧氣鋼瓶,一刻不停插着氧氣鼻管。所謂的“依賴吸氧”根本就是個偽命題,誰不是吸了一輩子氧氣?誰不是氧氣依賴?上高原另一個法寶是安眠藥,很多人在高海拔會睡不好覺,吃粒安眠藥可以保證晚上通過充足的睡眠恢復體力,讓身體更好地適應——同理,偶爾吃個一兩次安眠藥也完全不用擔心藥物依賴問題,確保自己在旅途中休息好才是最重要的。

另外我再多説一句,許多人想當然地認為,坐火車去拉薩比坐飛機更不容易高反。我本人坐過兩次火車,體驗及觀察到的事實情況剛好相反——那些直接坐飛機到拉薩的朋友,高反概率反而低於坐火車上來的。因為飛機是直截了當把你送到3700米的拉薩,而火車不僅要翻越5000多米的唐古拉山口,還有將近一整天海拔都在4500米以上;最關鍵在於,火車海拔爬升的速度也很快,根本不存在所謂“慢慢適應”的過程。有些人可能在3700米並不會高反,愣是被火車給坐高反了。火車車廂所謂的彌散式供氧基本沒啥卵用,只不過給你個心理安慰罷了。

説到底,真正最為可控的、慢慢適應的進藏方式唯有自駕。於是呢,我帶着我爸按照原定計劃在5月31號那天從上海出發,踏上了自駕去拉薩的旅程。

▲我見過有的政府車輛在車裏這樣綁着氧氣鋼瓶持續供氧,這樣搞的話確實有可能會永遠沒法兒適應

我們沿途停留的第一站四川資陽的安嶽,6月1號、2號在安嶽住了兩晚。安嶽地處成渝古道的中點,古時經濟文化十分發達,為當地石刻的發展提供了物質基礎。安嶽石刻跟重慶的大足石刻是一路的,但其年代要早於大足,造像風格更為靈動,我個人認為比大足更值得一看。安嶽石刻之所以一直不出名,主要因為那些石刻過於分散,十萬尊造像分佈在140多個不同地方,光是把8個被評為國家重點文物保護單位的地方走馬觀花看完,就至少需要一天半時間。

我們在安嶽那兩天緊趕慢趕看了其中6處的石刻,石刻大部分都在山上,免不了要爬上爬下,雖然強度不大,但一整天下來還是挺累人的。安嶽那陣子一直下雨,氣候特別濕熱,整個城市像個蒸籠似的。我們對此缺乏心理準備,滿以為晚上應該會涼快,於是開着窗睡覺,結果潮濕得連覺都睡不好。白天的勞累以及夜間沒睡好這兩個因素一疊加,就把我爸累到了,離開安嶽時候的狀態非常差。這一狀況讓他內心打起了退堂鼓,問我有沒有後備計劃,萬一路上他身體不行怎麼辦。我説我們沿途一路都有醫院有機場,要是你真覺得不行,我把你送到機場讓你直接飛回上海。

▲安嶽石刻標誌性的宋代水月觀音像

▲安嶽的圓覺洞,看石刻要走不少路

我媽一聽説我爸身體不行可來勁兒了,立馬勸他趕緊回來。她對我爸的健康狀況沒信心,巴不得他去不了西藏。

然而我們還是選擇了繼續前行,6月3號從安嶽出發後我們沒有去成都,直接順着S40高速往甘孜州去了。那天的計劃是經由川藏高速到瀘定縣,然後順着大渡河北上到丹巴縣。二郎山是一道氣候分水嶺,經常會西邊日出東邊雨,果然一到瀘定就一掃陰霾陽光明媚。那天上午我爸精神還萎靡不振,沒想到下午穿過二郎山來到大渡河之後,他的精神跟天氣一樣一下子好了起來。事實上我也有類似的感覺,四川盆地的潮濕讓我整個人非常不舒服,過了二郎山之後頓時神清氣爽。

當晚我們住在丹巴的中路鄉,中路鄉的氣候涼爽宜人,睡了一個好覺,狀態恢復得很好。就當我以為一切步入正軌的時候——6月4號早上,我爸開始拉肚子了。

很多人可能沒意識到,出門在外旅行的“廁所管理”,是一件很重要的事情。假如帶着一羣老年人出門,如何協調安排他們每天上廁所的時間,更是需要納入重點考慮的事項。而且由於老年人腿腳不便,西部那些蹲廁、旱廁顯然不太友好,儘量要給他們留有充足的時間在酒店裏解決好上廁所問題。

我爸自從脊髓炎影響了神經之後,“廁所管理”就是一個不大不小的問題,經常需要靠藥物來調節。但上廁所這個事情本身有點説不清楚,藥物有時候會“矯枉過正”。我爸平時主要擔心的是“不通”,一下子變通暢了一開始還挺高興的,沒想到會停不下來。

但他這次拉肚子跟平時不太一樣——既沒有腹痛,也沒有虛弱的感覺——除了停不下來之外,其他一切正常。一路上大家吃的都是一樣的東西,其他人都好好的,只有他出了問題。為了止瀉,他先是吃了自己帶着的黃連素,不起作用——因為黃連素針對的是細菌性腸胃炎,而我爸這種腹瀉大概率不是腸胃炎引起的;6月4號晚上到雅江縣城又去藥房買了諾氟沙星和蒙脱石散吃下去,仍然沒用——這兩個藥其實還是針對胃腸道感染的,沒有對症下藥。

6月5號凌晨,我爸扛不住了——一晚上拉了七八次,幾乎沒怎麼睡。於是凌晨4點,我帶着我爸去雅江縣人民醫院掛了個急診,在醫院裏驗了個血,如我們所料沒有發現炎症感染的指標。值班醫生最後開了個舒緩腸胃的藥物,我爸當即就吃了下去,早飯後告訴我沒有起效。

這種情況頗有些尷尬,拉肚子這種事兒雖然算不得嚴重的健康問題,卻極度影響旅行體驗,像身上背了一顆定時炸彈似的,你説多鬧心啊……如果是一般人碰到這種情況,大不了一兩頓飯不吃,索性清空一下腸胃,止瀉自然就止住了;但我爸作為糖尿病患者,必須按時飲食保證血糖水平,明知吃了要拉,還是得吃東西才行,吃得清淡也一樣拉。

在我爸就醫無效之際,我想起了一味神藥——藿香正氣合劑。

有一年我進拉達克的藏斯卡(Zanskar),住在中途的蘭頓村(Rangdum)。蘭頓這地方非常冷,我當時沒在意,穿着單褲在一塊涼石板上坐了十來分鐘,感到屁股冷得不行才站了起來,而那時寒氣已經進入了腸胃,當晚連續拉了7、8次——就跟我爸這次一樣,除了腹瀉不止之外,並沒有其他腹痛、虛脱的感覺。第二天早上朋友給我一支藿香正氣水喝下去,立馬就止住了腹瀉。

6月5號我們從雅江出發,中午在理塘縣的藥房買到了藿香正氣丸。我爸一包藥吃下去,果然立竿見影藥到病除。

從某種意義上講,拉肚子也算是高原反應之一。按照西醫的説法,是因為胃腸道受到低張性和循環性雙重缺氧的影響。然而我爸的血氧水平一直都很高,剛開始拉肚子的丹巴縣海拔也並不高,顯然不是缺氧引起的。根據我們事後的分析,他那兩天拉肚子應該是在排出身體裏的濕毒。安嶽的那兩天由於受到四川盆地濕熱氣候的影響,他的身體水土不服出現了異樣,所以當時各種不舒服;進入高原地帶來到新環境,體內的濕毒便通過腹瀉排了出來。根據藿香正氣合劑療效描述——“可以解暑祛濕,多用於外感暑濕、濕濁過盛引起的發熱、胸悶、腹脹、吐瀉”——可不剛好就對症下藥了嘛!

我爸排完了體內濕毒後,健康狀況確實有所提升,此後的行程都走得十分順利,再沒出現過身體問題。考慮到這是一個老年團,我安排的行程在抵達山南之前,只有雲南德欽那一晚為了帶他們看梅里雪山,住在3500米的飛來寺;其他的住宿點海拔都不超過3000米。我爸在高原的體能表現竟然完全不輸上海——我原以為,他應該不會去參觀布達拉宮,我也強烈不建議他去,因為得要自己爬上去。沒想到他拄着枴杖,慢悠悠居然真的登上了白宮紅宮——只不過爬上去的半路上差點低血糖,補充了能量棒才走下來。

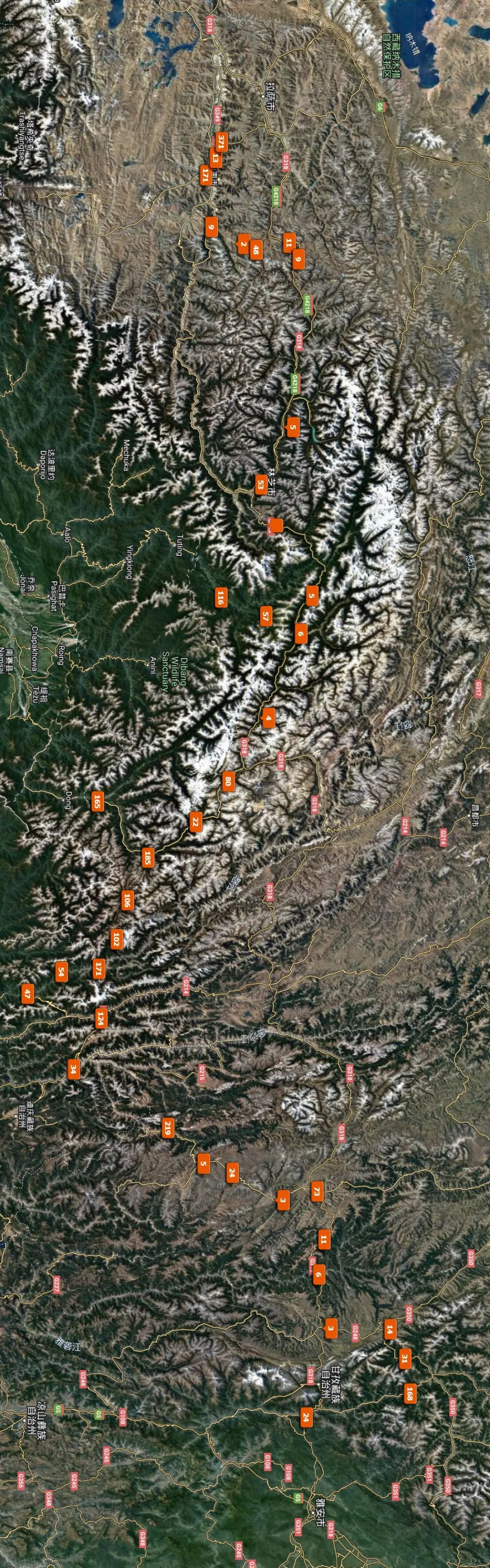

▲帶我爸進藏的行程大略,瀘定至山南段沿途住宿點分別是——丹巴、雅江、鄉城、德欽、察瓦龍、察隅、墨脱、林芝

▲梅里雪山觀景台

▲經由丙察察線正式進入西藏界

▲G219的6666號里程碑

▲在桑耶寺轉轉經筒

▲對比一下五年前在拉達克提賽寺(Thiksay)轉經

▲川藏線的最高點米拉山口

▲對比一下五年前在印度馬列公路的最高點塘朗拉山口(參見《拉達克往事16·三進山城》)

▲終於登上布達拉宮,站在白宮前

▲對比一下五年前在列城王宮前,在布達拉宮的白宮建成之前,列城王宮曾是喜馬拉雅地區最高建築(參見《【連載】拉達克往事15·初見列城》)

儘管現在拉薩已經全然不復舊模樣,可我還是覺得,這是每個人一生應該要來一次的地方。拉薩不會淨化你的心靈,但可以讓你看到更廣闊的世界、多元的文化交融。當看到我爸站到大昭寺、布達拉宮上,無疑有着一種莫大的成就感——終於,我把我爸帶到了這個許多人想來卻又不敢來的終極夢想之地。這中間有一個很神奇的因果邏輯——如果沒有我,他這輩子恐怕都不會來到這裏;然而如果沒有他,也不會有這個世界上的我。

最初帶我爸旅行的時候,我很少給他拍照片。我爸是個很喜歡拍“到此一遊照”的人,而彼時我以“紀實攝影師”自居,對這種“旅遊紀念照”感到不耐煩甚至厭惡,滿腦子想着要如何拍出瑪格南攝影師那樣“名留青史”的照片。我曾拍過成千上萬張陌生人的面孔,費盡心機去拍素不相識的路人,卻從來想不到將鏡頭對準自己的父母。

直到有一次,當我翻閲自己浩如煙海的圖片庫,發現能夠追溯到的最早給父親拍的照片是2007年。但那時候拍他並不是為了拍他,只是為了把玩、測試新買的鏡頭。爾後的將近十年裏,我拍了許許多多亙古不變的日月山川,卻從未拍過一張轉瞬即逝的父親的容顏……我這才意識到,自己這些年花了太多精力在一些華麗而空洞的事物上,反而忽視了那些真正無價的東西。

於是從2018年帶我爸去北北印開始,我會主動給他拍很多照片。有了照片的對比就能清晰地看到,這幾年他變老的程度,比之前十年加在一起都要多。我發現——人的老去並非一個勻速的過程,而是會突如其來地發生;我們自以為最熟悉的父母,其實在一天天變得陌生;每一個即將到來的明天,他們都會變得更老;而那些每一個沒有記錄下來的昨天,都將永遠地失去。

▲還是要感謝攝影的普及,讓我們能夠留住那些無法重現的瞬間

▲再回看2007年我第一次拍我爸時留下的照片,回不去的不僅是他50歲出頭時的樣貌,也包括從前那個滿大街都能找到書報亭的世界

▲當年的直板按鍵手機……太多東西在不知不覺中就消失了

人這種動物吧,常有一種錯覺——總是覺得還有很多個明天,於是就會把許多想做的事情一拖再拖。

比方説這次跟我一起去西藏的另兩位“老友”——那真是很老的“老友”了,已然年屆七十,比我爸還要大兩歲——至少2006年就一起討論去西藏,直到這次才終於成行。我説,如果不是我拉着你們,你們這輩子就不會再有機會來拉薩了。他還嘴硬,説那可不一定,拉薩要來不是很容易嘛!——既然這麼容易,為何説了十幾年都沒有動身呢?

正是因為以為自己有過不完的明天,人們才會安於當下,缺乏走出舒適區的執行力。然而經歷了疫情三年,我猛然驚覺光陰是如此易逝,三年聽起來這樣漫長的時間,居然在不知不覺中就溜走了……跟朋友聊起一些前塵往事,時常感嘆都已經過去X年了,隨後便會意識到其中疫情佔了三年。疫情前後的世界發生了翻天覆地的變化,許多曾經輕而易舉的事,如今變得障礙重重。這就令我更加覺得——不管想做什麼事,都得趁早;一個猶豫之間,便可能永失良機。雖説人生本就由各種遺憾組成,但能少些個遺憾終歸是好的。

經歷了這幾年來的種種無常示現,我無疑是幸運的,還能按照計劃帶爹旅行,還有機會幫他圓夢——對於想做的事情,只要去做了,就永遠不會太晚。

生命不息,步履不停。