新政治家丨世界終結於1973年_風聞

听桥-08-26 13:47

1973年1月,理查德·尼克松與其夫人在第二次總統就職典禮上。圖源:AP

原文截圖

世界終結於1973年

阿列克西·霍胡利(Alex Hochuli)

西方正在衰落。經歷了十多年的民粹主義叛亂、隨後爆發的全球性大流行病以及東歐重回戰爭後,這一説法廣為流傳,甚至被接受了。

這些講述充斥於政治右翼,他們總是渴求失去的價值觀。要記得1950年代: 共識社會、利己主義、傳統的性別角色,那是在事物分崩離析之前對它們的一種田園牧歌般的願景。更進一步,對右翼而言,文明的毀滅通常伴隨着種族偏執、對民族活力喪失的哀嘆和對斯賓格勒的方向點頭稱是。(斯賓格勒,即Oswald Spengler,生於1880年,卒於1936年,德國哲學家,著有《西方的沒落》。——譯註)

但至少在福利主義的偽裝之下,左翼也有自己的懷舊情結。那就回到了撒切爾和里根之前的時代,當時,國家提供了更多的福利,工會更加強大,民主也更穩健。撒切爾和里根承諾提供更多的個人自由和經濟增長,但兑現的卻是不平等。又一個有關衰落的故事。哪怕是激進自由派的文化戰士也會回顧過去。在反對種族壓迫、性壓迫和性別壓迫的咆哮中,他們表現得好像過去半個世紀沒有發生過一樣。

左翼和右翼都渴望回到戰後時代的確定性。一切都可以令人信服地證明,當時的情況更好了。他們都在繪製一模一樣的圖畫,只是選擇聚焦在畫布的不同部分。這些有關衰落的講述證明了由強勁、持續的經濟增長和人類發展所支撐的社會秩序的喪失。

在西方,這一秩序在1973年走向終結。簡直用了五十年,人們才廣泛意識到這一衰落。

1973年是西方從未迴歸的一年。石油輸出國組織誘發的石油震盪標誌着廉價能源的終結,隨之而來的通脹和經濟放緩製造了一場危機,這場危機將促使政策制定者尋求新的自由化解決方案。那一年,皮諾切特在智利的政變是那次反攻中的第一輪殘酷的齊射。在美國,理查德·尼克松第二任期的就職典禮表明,1968年達到頂峯的激進能源浪潮已經結束。相反,激進分子將他們的精力投入到文化事務上,發現政治和經濟難以駕馭。這是為了將政治爭論轉移到一個自我、存在、身份問題優先於安全、財富及其分配問題的領域。文化進步主義及其保守取向的反彈將成為五十年的模板。美國大規模監禁的指數型增長也始於那一年,這是一個社會不再相信它可以通過一個更具包容性的社會來解決社會問題的明證。

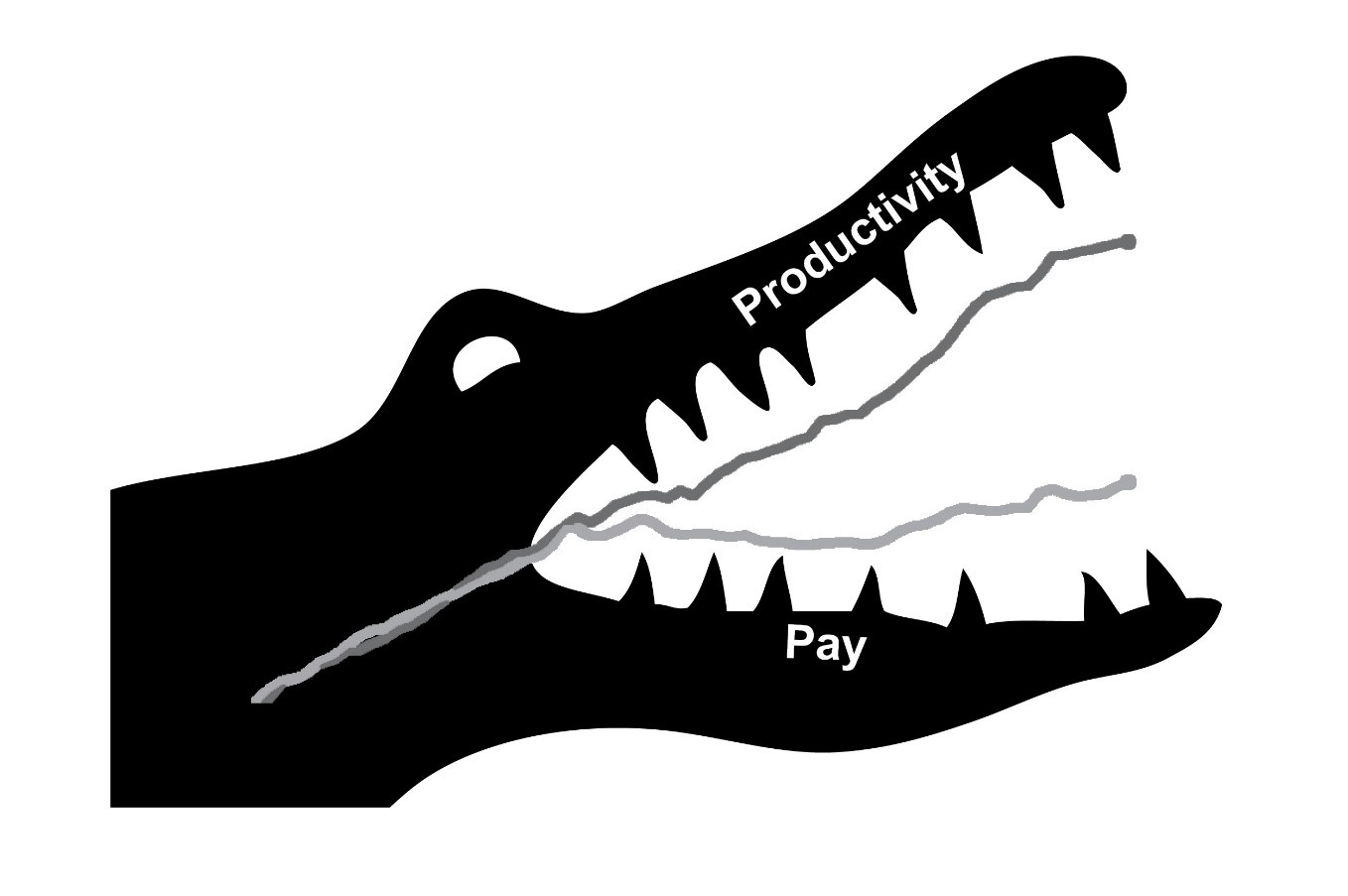

技術進步會越來越多地變得關乎通信和健康,而非交通或建築。這裏有數字時代的種子,也證實了西方正在向內轉變,變得越來越原子化。第一次手機通話在1973年進行。假如你想要一張能夠概括這些衰退模式的圖片,考慮一下那張著名的鱷魚圖,它展示了美國工資與生產率之間的背離: 前者停滯不前,而後者持續增長。鱷魚下巴的鉸鏈?1973年。

自1973年以來,生產率攀升的同時,工資停滯不前。圖源:labornotes.org

作為轉折點的1973年

過去五十年的資產負債表是陰暗抑鬱的。西方政治機構不再響應民意,哪怕那些機構從形式上看始終如一。西方社會情緒低落、四分五裂,很容易成為善於蠱惑民意的政客的獵物。商品化使西方文化變得平淡乏味、了無生氣。西方經濟停滯不前: 儘管生產率大大超過了工資水平,但生產率增長卻在下降,在一個物質進步僅僅意味着蘋果老產品的最新版本的時代,這使得社會越來越不平等。

許多人或許難抵誘惑,會將所有這些都扔進那隻名為“新自由主義”(neoliberalism)的巨大籮筐,而後結束對話。這表明,過去五十年的艱辛不過是一次錯誤政策轉向的故事。假如那被逆轉了,西方就能恢復其輝煌歲月。

眼下,回到二戰後那種處置是不可能的。那是歷史上獨一無二的安排。因第二次世界大戰中資本遭到破壞,世界經濟出現了高增長,自1951年到1973年,世界經濟每年增長5%。這一數字目前最多徘徊在3%左右,按人均計算,已降至每年1.5%。西方戰後的政治共識已不復存在,當時,工人階級因低失業和耐用消費品普及而獲得了自信,精英則因戰爭經歷和革命威脅而受到約束。要恢復那些安排,需要同樣規模的另一場戰爭。把那個時期看作西方“應該是什麼樣子”的基線,是一個嚴重錯誤。在左翼和右翼,那些這樣做的人士都將一種歷史性例外和理想狀態混為一談。堅持要回到這些條件下,純粹就是懷舊。

當我提出西方世界在1973年終結的時候,我不是説它是所有可能世界中最好的。當時,沒有哪個政治活躍分子會有那麼樂觀的估計。西方民主國家的特點是種族和性別壓迫; 當工人的工資增加時,生活中的許多事情似乎就顯得單調乏味了。1960年代新左派學生髮起的反異化抗爭,和以個人自由的名義發起的撒切爾-里根反革命,都證明了這種左支右絀的感覺。事實上,1970年代的危機也是一場需求過剩的危機。“滯脹”反映了這種矛盾: 向國家提出的要求與不再能夠供應商品的經濟結合在了一起。

誠然,西方的衰落主要是相對的,而非絕對的。西方的損失已成了其他國家的收穫。假如你將貧困統計數據或類似指標考慮在內,全球的整體圖景看上去就不是太糟了,正如世界上的斯蒂芬·平克們喜歡堅稱的那樣。但假如從你的計算中減去中國,那麼突然之間,那些線條看起來就相當平坦了。(斯蒂芬·平克,是哈佛大學心理系教授,著有暢銷書《人性中的善良天使:暴力為什麼會減少》。——譯註)

暗黑的現實是,我們正面對全球經濟放緩和經濟重組,而這個經濟中的世界絕大多數國家都沒有多大趕上的希望了。西方已走到其發展道路的盡頭,但其他許多國家也是如此。貧窮國家幾乎沒有工業化的機會; 許多國家永遠不會成為中等收入國家。與此同時,中等收入國家發現自己墜入了一個陷阱: 成本上升,競爭力下降。它們正在去工業化,而整個西方幾十年前就開始這樣做了。

這裏,我們可以再次將1973年看作一個轉折點。

“過早的去工業化”

1970年代初,國際金融的佈雷頓森林體系走到了盡頭。相對穩定的全球經濟秩序開始瓦解。資本管制放鬆,同時1973年油價上漲導致石油美元湧入新的金融市場。國際資本市場的這一爆炸性增長實際上是一個新因素進入了國際事務,這一因素會成為一個幾乎是分佈式但全球性的主權: 全球金融的巨大吸血烏賊。它由各種基金、銀行和市場組成,並得到國際貨幣基金組織等關鍵附屬機構的支持,將演變為國家發展軌跡的最終仲裁者。

有一段時間,這些新的資本市場允許主權國家在經濟持續強勁增長的前景下借款。但隨後,美國在1979年被稱為“沃爾克衝擊”(Volcker Shock)的事件中提高了利率。償還債務變得令人無法忍受,導致整個拉丁美洲和其他地區陷入“失去的十年”。巴西就是一個典型例證。1960年到1980年,其實際人均國內生產總值增加了140%以上。1980年到2000年,其增長率不到20%。主權債務危機成了一種反覆出現的現象。全球金融的觸手反過來扼殺了一系列國家: 墨西哥、巴西、阿根廷、泰國、印度尼西亞、俄羅斯、阿根廷(又一次)、希臘等等。(沃爾克,即Paul Volcker,生於1927年,卒於2019年。1979至1987年擔任美聯儲主席,他在擔任美聯儲主席的頭三年決定提高聯邦基金有效利率,由此引發的三年歷史性高利率時期被成為“沃爾克衝擊”。——譯註)

這一時期也標誌着另一個轉折點。不只是債務負擔和金融全球化終結了全球平等的夢想。仰賴橡膠、汽油和鋼鐵之類產品的那類產業(例如汽車製造)不再是增值產品的前沿。真正高價值的東西越來越不具有物質形態,受到知識產權的保護。許多中等收入國家被禁止加入這場遊戲,但在競爭中被中國擊敗,它們正經歷一種可怕的趨勢: “過早的去工業化”。

回想一下你在英國或美國聽到的所有關於去工業化的長期負面影響的抱怨,那些抱怨最初出現在左翼,但眼下越來越多出現在民粹主義右翼那裏。現在設想一下,經歷同樣的過程,但收入水平要低得多。對那些足夠幸運,在某個時間點及時實現了工業化,但不夠幸運,只是在過去時態瞭解這一過程的中等收入國家而言,這就是現實。

現在設想一下,產業沒有增長,也沒有提供工作機會,但老式的農業也消失了,導致大量民眾放棄農村,遷居城市。因服務業只提供不穩定的工作機會,去農業化和去產業化就形成了地理學家邁克·戴維斯(Mike Davis)所稱的“佈滿貧民窟的星球”。(邁克·戴維斯,生於1946年,美國社會評論家、城市理論家、歷史學家和政治活動家。“佈滿貧民窟的星球”同時是戴維斯的同名著作,英文初版於2006年。——譯註)

這不是説,1973年,南非、巴西、塞內加爾、緬甸——就此而言,還有西班牙或比利時——的中等收入工人在物質生活方面更加富足了。畢竟,當解放運動面臨帝國主義侵略和敢死隊時,許多新的國家正在苦苦掙扎,尋找自己的立足點。過去四五十年裏,人們的生活水平提高了,但至關重要的是,提高的程度往往遠低於預期,而且在某些情況下完全沒有提高。

事實上,我們不應謀求以一種直截了當的實證方式來衡量事物。世界不是世界銀行繪製的圖表。什麼是也包含什麼可能是。一個時代所容納的可能性有多大,與它交付的實況同樣重要。我們不只必須關注物質進步以及事實上的道德進步的積累,還必須關注一個時代的發育能力,以及它為不同的未來開闢了哪些道路。

從這個意義上説,1973年可以成為某種巔峯(我們正是從那樣一處巔峯衰落的),不論是在現實中還是在招股説明書中,或者兩者兼而有之。對發達的西方國家來説,非凡的增長指明瞭前進的方向,而對欠發達國家來説,資本主義的發展和追趕似乎是一種真正的可能性。對左翼人士來説,社會主義是他們即將到達的下一個階段,不論是效仿現有的政權,還是成為一種全新的東西。

來自1973年的警示

今天看來,有限的野心似乎成了情勢的同謀。有限的期待減輕了政治領導人的壓力。我們或許認為他們沒有或者不可能有解決方案,但那正是施加壓力,開始在一個對我們絕大多數人類都有害的全球秩序之外謀求其他選項的更多理由。

經濟學家馬克·萊文森(Marc Levinson)曾經評論道,黃金時代已於1973年結束,但他指出, “關於政府可以做什麼,以確保充分的就業、穩定的經濟增長和生活水平的提高”,我們曾經“抱有不切實際的期望”。(馬克·萊文森,美國獨立歷史學家、經濟學家、商業作家。——譯註)

現實是我們要求的太少。負債累累的窮國聽命於國際貨幣基金組織和債權國。危機重重的南歐國家仍然固守歐洲“團結”的架構,儘管那些架構明顯妨礙了任何增長前景。美國人認為,兩黨制和全球貿易體系之外,別無其他。

當貧窮國家力爭擺脱主要服務於少數富裕國家的全球體系時,它們就被壓垮了。所以絕少有國家嘗試。另一方面,富裕國家迄今為止一直不願支持一次徹底的擺脱所涉及的動盪,哪怕那種政治意願已接獲召喚了。這就是我們在英國退歐中看到的情況: 憲法改革沒有引發經濟清算,因為精英試圖確保事情與以前大致相同。英國一項新的發展計劃胎死腹中。

萊文森指出,今天,“選民正再次轉向右翼,希望民粹主義領導人會知道如何讓增長緩慢的經濟再次強大起來”,但他們並不認為自己的表現會好很多。也許不會好很多,但麻煩不在於他們理當提出的訴求。也不在於成就一個具有更大程度國家自主和人民主權的世界的夢想。關鍵在於,他們和我們的雄心,規模都不夠大。

回不到1973年了。但假如我們能夠反思我們的衰落,反思這些年都是“失去的幾十年”的這一現實,可能有助於激發新的思考。1973年不應提醒我們一個理想世界有待奪回,而應提醒我們還存在一個更可能實現的世界。

(作者是生活在巴西聖保羅的政治分析人士和作家。本文原題“The world ended in 1973”,由英國《新政治家》網站發佈於2023年8月23日。正文中的超鏈接和斜體字均為原文所有,正文插圖和小標題為譯者添加。譯者聽橋,不保證準確理解原文。)