陶勇歸來:刀尖與人間_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间08-30 14:00

作者 | 三伏

來源 | 最人物

8月下旬的一個週末,陶勇從北京趕往廣東兩地參加活動,緊接着飛到香港幫學生聯繫科研項目。我們的對話在他候機時展開,期間,他接到兩個來自醫院的工作電話。

我問他如今身體能否適應這種工作強度,陶勇慢條斯理地回:“努力,但是不拼命。我覺得還行。”

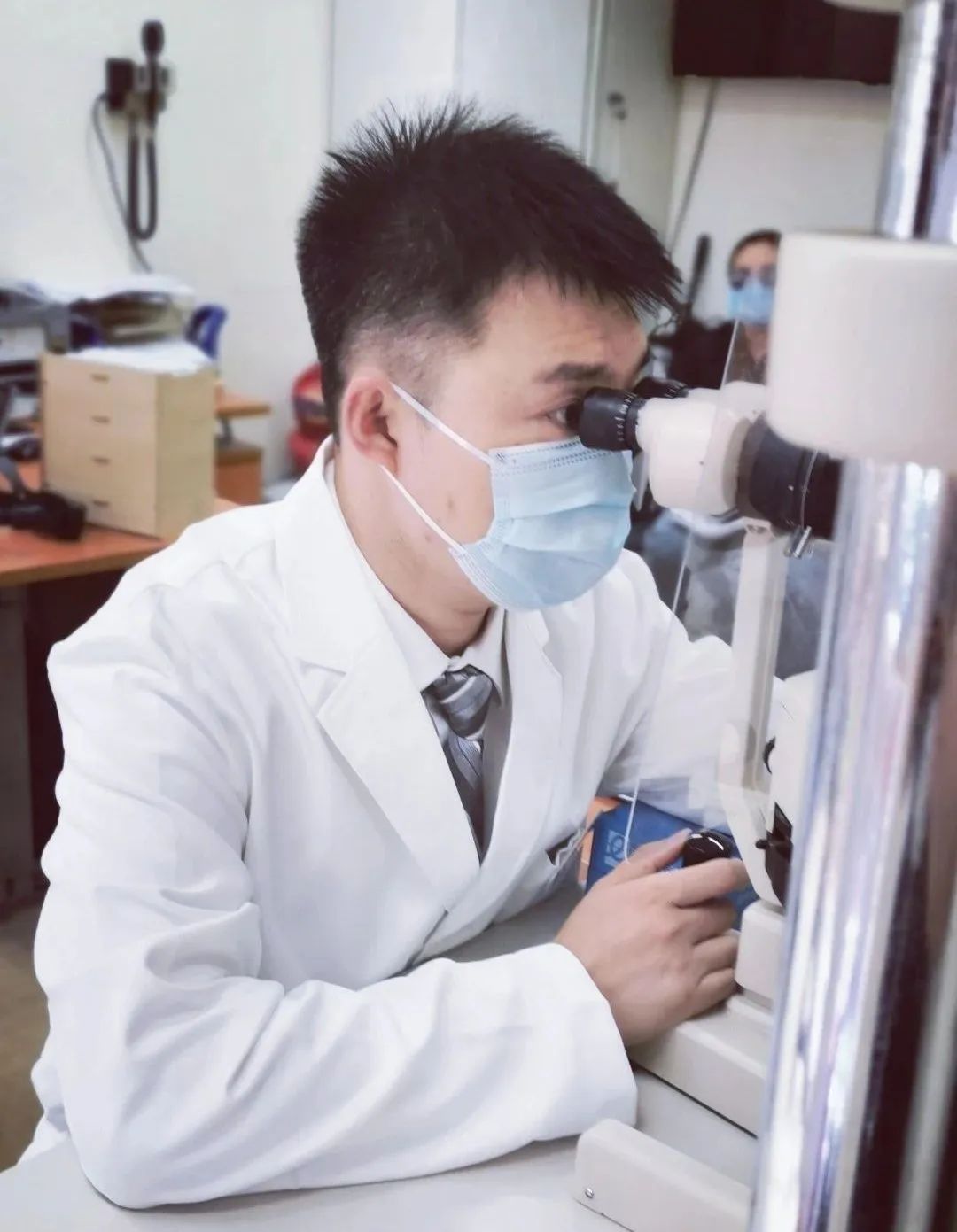

8月15日,陶勇在社交媒體發出一張照片。他戴着色彩鮮豔的手術帽,專注投入手術。這張照片被點贊十幾萬次,“陶勇醫生重回手術枱”的話題登上熱搜。

時間回到三年前,北京朝陽醫院的惡性傷醫事件引燃公眾怒火,倒在血泊中的陶勇有多讓人痛惜,如今他再拿手術刀的消息就有多讓人動容。

無數祝福湧進陶勇的留言區,感動之餘,陶勇將這些關注歸結於網友的“惻隱之心”:“每個人都希望看到那些被命運打擊的人能重新站起來。這是一種善良,也是一種天性。”

他的聲音依舊温煦,堅定的力量夾雜其中。

2021年初,陶勇就已回到手術枱。

那是一台白內障手術。陶勇本意推脱,患者家屬殷殷懇求:“我爸説了,瞎都要瞎在你手裏,你做他就放心,你不做他就不做。”

患者的信任催促陶勇邁出這一步。他拿起手術刀,生活的創口隨之開始癒合。

和陶勇一起上台的手術團隊都是資深醫護,還有一位主任醫師坐鎮一旁,以免陶勇力不從心,也不至於傷害到患者。他的左手仍無法進行太精細的操作,好在左手在手術過程中只是輔助。

手術在十分鐘內完成,全程由陶勇獨立操作,毫無意外的順利。

回想整個過程,陶勇用了個比喻:“像騎自行車似的,只要會騎自行車,就算是隔幾年不騎,蹬兩下也就又上手了。”

陶勇重回診室

現實,或許並沒有陶勇所説的雲淡風輕。

眼科手術要求十分精細,陶勇曾如此形容手術的難度:將一張衞生紙上塗滿膠水,揉在一起,一年後再將衞生紙揭開,恢復原樣。

2020年之前,陶勇對此十分拿手。

他做過15000台眼科手術,最多的時候一天能做86台,每台只需5分鐘。不到40歲,他就任主任醫師,成為博士生導師,他的診室經常迎來進修的醫生。

他的好友李潤如此形容他:陶勇是一個“非正常人類”。他像一台高速運轉的計算機,也是一本能直立行走的百科全書,是天天打滿雞血的勵志達人,也是同情心氾濫的愛心大使。他彷彿天生就是為從醫而生的。

受傷前,陶勇於西藏拉薩進行手術義診

惡意,也出現在這個診室。

北京朝陽醫院的眼科門診,曾被陶勇比作“菜市場”。專家號號源珍貴,患者們排隊焦躁,爭吵與插隊的現象頻頻發生。

2020年1月20日下午,正在看診的陶勇身後擠上來一個人,陶勇本以為是插隊問診的患者,但後腦遭受的重重一擊砍碎了他的錯覺。

他被襲擊了。兇器是一把沉重鋒利的菜刀,行兇者是他曾救治過的病人。

兇手是北京懷柔的無業人員,生來高度近視,後來右眼視網膜嚴重脱離,在別處做過三次手術,出現嚴重的併發症。陶勇見到對方時,他的眼球已經萎縮。經過陶勇的診治,部分視力被保住。

可陶勇沒有想到,也難以寬恕的是,自己為病人爭取來的光明,變成鎖定自己的黑暗。

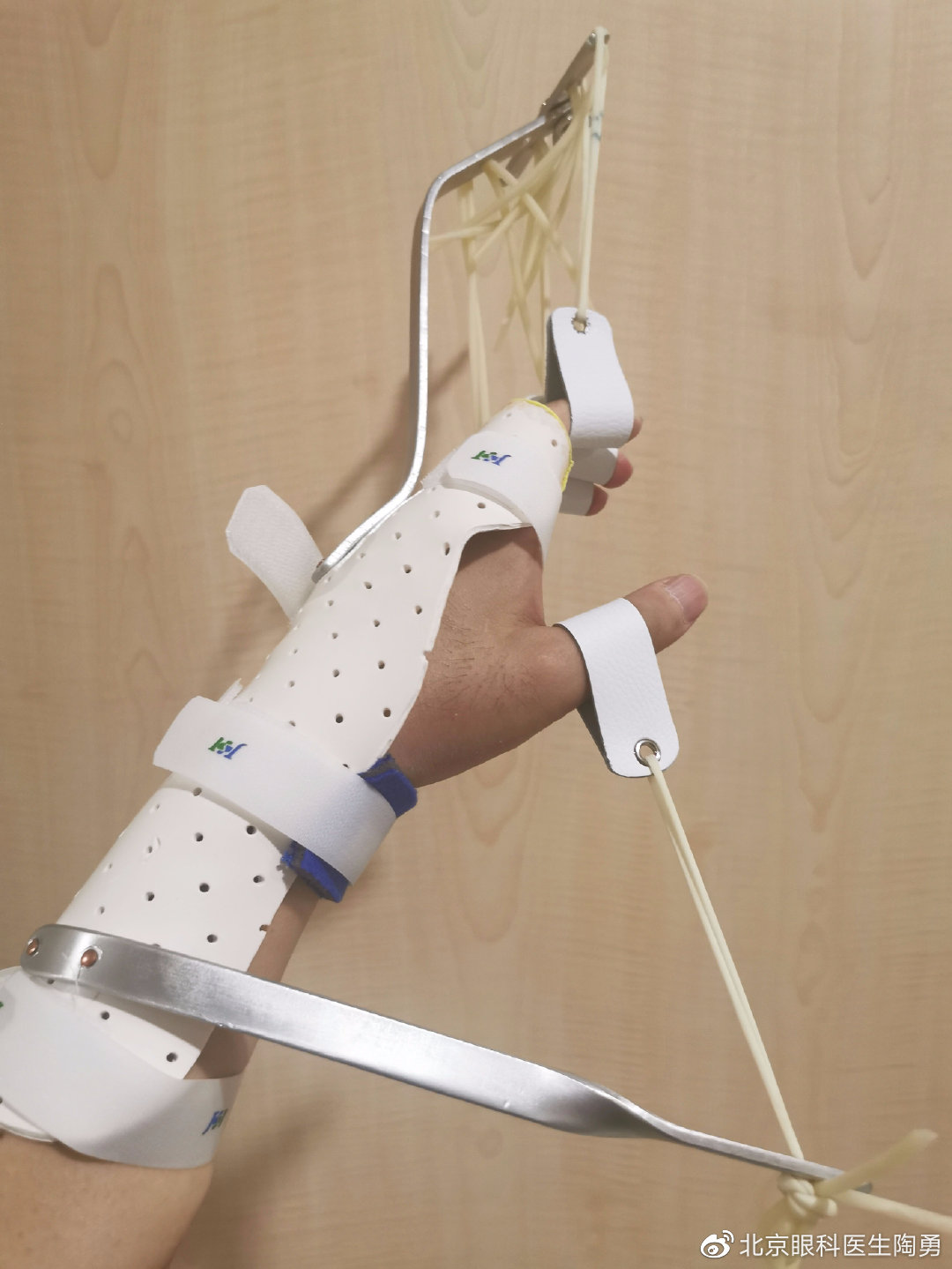

他的腦後被砍中三刀,枕骨差點被砍碎,右臂也被砍傷。更為嚴重的是左手手臂,神經、肌腱、血管兩處斷裂。這對外科醫生來説,是致命的打擊。

陶勇正在治療的左手

惡性傷醫事件引爆公眾的怒火,同時被打碎的還有陶勇原本平坦順遂的人生。

在自傳《目光》中,他寫道:

“在此之前,我一直有一條清晰的人生之路——我要在行醫坐診的同時,致力於科研,沿着醫學界前輩的路踏實地走下去。然而,突如其來的災禍像一陣颶風將我騰空捲起,讓我重新審視那個埋頭行進中的自己。”

讓人感到意外的是,陶勇並沒有就此沉淪,反而迅速從絕望的颶風裏脱身而出。至於能夠重啓人生的最主要原因,他説:“因為得到了很多幫助。”

更準確地説,是他常提到的:我是在五個人的幫助下活下來的。

大概半年前,陶勇路過醫院公示窗,看到陳護士骶骨骨折的消息。

他趕忙聯繫陳護士:“你咋樣了,怎麼這麼不小心。”陳護士寬慰他並不嚴重。後來陶勇聽科室的護士聊起,受傷的原因是陳護士看到一位病人差點摔倒,撲上去救人時被砸了一下。

陶勇感慨:“好人永遠是好人。”

時間回到2020年1月20日,陶勇從7樓眼科診室逃至6樓,陳護士看到渾身是血的他,立刻衝上前,將陶勇拖到自己的檢查室,把門反鎖,為他急救。

同在診室的志願者試圖阻攔歹徒,後腦被砍中,腫起的血包三個月都沒見好。隔壁診室的楊碩醫生聽到外邊的混亂,衝出診室,赤手空拳與歹徒搏鬥,“耳朵被削掉了半個,頭上一個大包”。

一位快遞員看到浴血的陶勇在躲避追砍,順手抄起廣告牌——事後,陶勇在辦案人員的口中得知對方的存在,立刻要來聯繫方式,表達謝意。陶勇還給這位“救命恩人”發了3000元的紅包,對方沒有接收。

還有一位患者家屬田女士,也在阻攔行兇者的過程中被砍傷。陶勇問過她,為什麼會選擇挺身而出,她回答:“你把我當自己人,我也把你當自己人。”

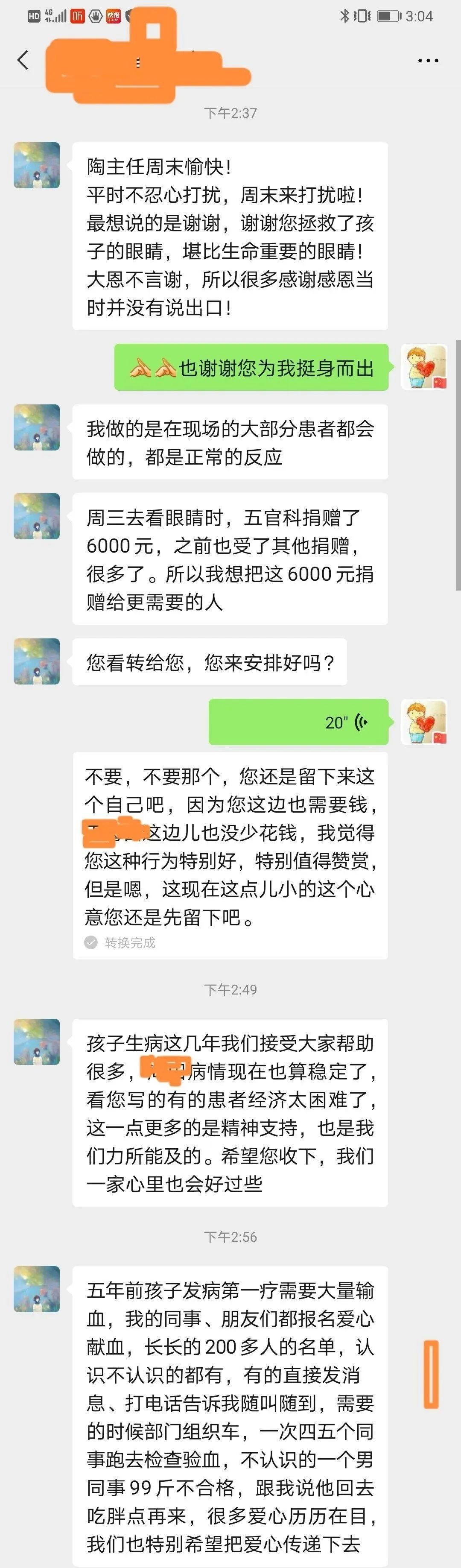

陶勇與田女士及家屬

田女士的孩子罹患白血病,又引發葡萄膜炎,常年求醫問藥。她租住在河北,為了看病,每週要往北京跑三四趟。有時來不及掛號,陶勇看孩子可憐,就讓她們在診室裏等一會,等常規掛號的人看完病,順手給她的孩子治療。

事實上,這樣的事情對陶勇來説稀鬆平常。受傷前,陶勇的診室時常會亮燈到深夜,因為擔心異地求診的患者掛不上號,在北京尋找住處並不便宜,陶勇不會限號。

也正是陶勇的無心之舉,讓田女士選擇出手相助。後來,她還將自己收到的6000元捐款悉數捐給盲童,她在給陶勇的信息裏寫:“很多愛心歷歷在目,我們也特別希望把愛心傳遞下去。”

“所以你問我,為什麼能快速從傷害裏走出來,因為我看到原來世上真有不少好人。”陶勇總結道,“人人為我,我為人人。”

田女士與陶勇的對話

2020年5月份,出院僅1個月,陶勇回到診室,還是原來那間。

恢復出診的原因,陶勇下意識地解釋:“因為葡萄膜炎是個慢性病,(治療時間)隔得太長的話,就會出現各種各樣的併發症和後遺症。”他放不下那些患者。

此外,他也認為“最好的康復辦法,是讓自己有事可幹,而不是天天養在家裏”。

陶勇(中間座位)恢復出診後

躺在病牀上的那些天,陶勇單手敲完《眼內液檢測的臨牀應用》一書的後記。那時他顱內水腫,伴有出血,他擔心會有不可控的後遺症,想盡快將書出版。

眼內液檢測技術不僅能幫助年輕醫生縮短學習曲線,還能在發病早期就有效確定病因,避免更多患者因病致盲。

十年前,陶勇獨自開始這項技術的研究。彼時,因為眼病患者並不佔多數,投資人也不看好,同行者寥寥無幾。2016年,社會號召“大眾創業”,他順勢成立檢驗所,在醫院的工作之餘兼顧研究,“我堅定地認為,哪怕只有一個患者需要,這項技術也是有價值的”。

目前,眼內液檢測技術已推廣到全國700家醫院,累計幫助8萬多名疑難眼病患者。

陶勇並沒有想就此成為企業家,他説:“我不懂公司管理,我的夢想不是成為企業家。我只是沒辦法,要用企業這種形式才能把檢驗技術推廣得更快、更好。”

他的夢想依舊是一個普通眼科醫生的夢想:治病、救人,推動眼科技術和診療模式進步。

10歲那年,陶勇陪母親去省城看病。

母親患有沙眼,時常雙眼通紅流淚。陶勇親眼看見醫生用一根極細的針從母親的眼睛裏挑出滿滿一盤“石子”,母親舒服了許多。

“我選擇學醫,就是我覺得人體特別神奇,生命的現象很有意思。一方面,能夠在人體身上探索,在這個探索的過程中,又能幫助別人,很有價值。”

1997年,陶勇考進北京醫科大學(2000年被合併為北京大學醫學部)。那時,他長大的江西南城縣距離北京的直線距離有近1500公里,坐火車要坐兩天一夜。

陶勇與父母一路站到北京,搭上公交車先到天安門,教科書中的建築就立在他的眼前,他與父母相擁流淚。

少年陶勇

陶勇曾説,自己整個大學時代,都在克服自卑。

北京的大學人才濟濟。他的舍友裏有國家二級運動員,有人得過書法比賽一等獎,有人會彈吉他、踢足球,“我這些方面都比不過大家,但我想挑戰一下”。

大三那年,學校組織獻血。獻完血後,陶勇去批發市場進了兩筐棗,在學校食堂門口擺攤賣。有位同學給他編了順口溜:“嘴大吃八方,還是棗兒香”。

研究生期間,因為醫院住宿條件緊張,他被分配到後海附近充當臨時宿舍的旅館。宿舍旁邊是四環市場,陶勇就去賣肉的攤子轉悠,買實驗用的豬眼珠。

對話過程中,他變換語調,模仿着自己和肉攤老闆對話:

“我要買這個豬眼。”

“你就要倆眼珠子,這哪兒行呢?”

“您看這眼珠對我們也挺重要的,人家買豬頭肉的可能也不在意眼珠有沒有。”

“那行吧,五塊錢一個。”

“您豬頭肉才賣多少錢啊?”

最後,他還價還到3塊錢。陶勇興奮地講:“我努力地克服自卑內向,我做了小小的舉動,並且落地執行,那是我給自己的肯定和鼓勵。”

陶勇在北大就讀時

在陶勇看來,醫學生的成長過程中最關鍵的就是感受快樂。只有在學習時體會到温度,才會在從醫後用有温度的聽診器為患者檢查。

只是,在主觀的快樂之外,醫學的嚴肅也不可忽視。同樣是與豬眼睛有關的敍事,陶勇在書中記錄下另一個角度的故事。

從醫早期,他執刀白內障手術,切口總不合適,他的解決方案是買來幾百個豬眼睛,一個動作重複練了兩天。“別人吃飯的時候我練習,別人睡覺的時候我學習,只有別人娛樂的時候我休息。”他如此寫道。

受傷前,陶勇進行眼科手術

2007年,27歲的陶勇從北京大學醫學部博士畢業,作為畢業生代表發言。

沒有人能清楚地講出,從一個自卑的小鎮學子到頭等學府的優秀畢業生,這10年醫學路到底有多難走。

如今回想起來,陶勇想了許久,發現自己記住的都是快樂。“我不太能記住那些很痛苦的事情。記憶力是一種能力,遺忘力也是,可能對我來説,遺忘力的天賦比記憶力還要強點。”

這次畢業生髮言,被陶勇視作人生中的一座里程碑。

成為人生關鍵節點的考慮因素倒不是學校的名聲地位,“因為我喜歡的是學醫,不是説非得在某個固定的院校”,他覺得,這是對父母的一個交代。

2007年,陶勇作為畢業生代表發言

陶勇的母親曾在新華書店工作,她能力突出,多次代表書店到省裏、市裏參加比賽,但為了培養孩子,母親無奈放棄許多在職業上的發展機會。

為了讓陶勇早飯吃得健康,母親會拿着自家碗筷等在早餐店門口。等老闆的籠屜一打開,母親就去夾最先出籠的包子。“她擔心打開的時間太長,別人到處翻的話,包子可能就弄髒了。”

陶勇的父親也是如此。父親是遺腹子,家中清貧,卻從未在物質上短缺過陶勇。兒時陶勇有一間屬於自己的房間,房間裏有一排書架,擺滿各類書籍。

今年7月份,43歲的陶勇給父親慶祝生日。父親對他説:自己沒有見過父親,不知道合格的父親該是什麼樣子,他一直有些緊張,總覺得哪裏做得不好。

陶勇想,當自己成為北大學子中的佼佼者,父母或許就會得到一個證明:“這些年做父母是成功的。”

同樣被陶勇稱作“里程碑”的,還有其他兩件事。

其一是女兒的出生。陶勇還記得,剛出生的孩子皺巴着一張臉,手指甲有些長,“跟小老太太似的”。

父親的責任與生活的壓力瞬間湧起,他開始考慮孩子的未來。

2020年,陶勇的女兒已經9歲。她在一次演講中提到,那段時間她被困在噩夢裏,她想不明白:為什麼爸爸沒有做錯事,卻要遭受傷害。

陶勇沒有對女兒多解釋什麼,“因為這麼複雜的社會現象,你很難解釋清楚。生活需要她自己去經歷,答案也要她自己去找”。

如今,12歲的女兒生活依舊。陶勇的社交平台裏呈現的是一個熱愛運動的小姑娘,為了藏手機與爸媽鬥智鬥勇。當她看到承受傷害的爸爸沒有一蹶不起,她自然也覺得天不會倒塌。

陶勇與患者

剩下的一座“里程碑”,是陶勇決定去醫管中心掛職。

那是2015年,陶勇在北京大學人民醫院工作,計劃進行眼內液檢測技術的研發。他想成立檢驗所,但諮詢過身邊人,都不清楚醫生是否有資格成立公司。陶勇乾脆向學校申請名額,到北京市醫院管理局醫療護理處掛職,去了解“紅線”到底在哪裏。

也是在掛職的這段時間,陶勇遇到一件影響至今的事情。

2016年初,一段視頻在網絡上傳播,視頻裏一位女子站在北京某家醫院的大廳怒斥黃牛:“300塊錢的號,他要4500。”視頻引起軒然大波,沒過多久,北京推出“京醫通”掛號服務,患者可以在網絡上預約掛號,緩解掛號困難。

陶勇還記得,當時領導給他們開會説的那句話:“我們要把壞事變成好事。”

四年後,經歷過死裏逃生,他的腦海中又浮現出這句話,他想:“我們沒有辦法擋住壞事的來臨,我們要想辦法把壞事變好事。”

陶勇(右)受傷治療期間

2020年下半年,陶勇發起“光盲計劃”,致力於為全國1700多萬盲人和低視力人羣,包括十萬多盲童提供服務。

“光盲計劃”分為兩部分,一部分是採用科技和科普的手段,讓光明留在眼底;另一部分則是通過公益項目,比如培養視障音頻主播,讓盲人擁抱社會。

陶勇在社交平台裏寫:“我從未想過要‘紅’,如果可以,我情願不上熱搜,但既然已經‘紅’了,我就想好好使用這麼多人給我的‘紅利’。”他的身份也由此發生改變,之前他是“陶醫生”“陶教授”,如今他成了科普博主。

同樣,質疑隨之出現。

小時候,陶勇長得胖,同學給他起外號叫“陶豬”,幸而父母堅定的愛意與優異的成績,讓他沒有迷失在嘲諷聲中。

後來,他在診室被無端砍傷,哪怕他認為自己的診治方案毫無問題。

再之後,陶勇在熒幕裏頻頻出鏡,有一些聲音開始出現,質疑他離開醫生本職,要走“網紅路線”。

面對這樣的言論,陶勇再次用了一個生動的比喻:“人生就像是在過橋,別人的評價是橋上的扶手,我們就在橋中間走,沒必要去摸扶手,它就是一個起到提醒作用的邊界。”

惡意就像是莊稼地裏的雜草,“有人的地方就會有惡意,你不可能消滅掉,你得尊重它的存在”。既然草沒辦法除淨,不妨讓莊稼長得更旺盛一點,讓惡意得到壓制,讓善意得到釋放。

意外發生後,陶勇在眼科診室的牆上掛起幾幅油畫,“希望讓大家進到這裏,覺得像進到藝術殿堂”,讓高雅的環境自覺約束人類的素質。

他又請來志願者在診室服務。當患者與醫生遇到難以處理的矛盾時,志願者前去溝通,患者多數會冷靜下來——“他(患者)沒法投訴志願者,而且人家説得也在理。”

陶勇與小小志願者

陶勇形容自己,是一個目標明確的人。

最開始,他的目標是學醫,於是考上醫科大學。他在醫學領域鉚勁前行,31歲,他成為副主任醫師,35歲,成為主任醫師。

2011年,他就職的北京大學人民醫院的眼科教室中掛着一幅韓啓德的題詞:挑戰疑難眼病,拯救視覺損傷。“挑戰疑難眼病”六個字抓住陶勇的眼睛,“我經常在想,如果我只是要做一個手術匠,我為什麼要上北大醫學部”。

這一年,他開始專攻葡萄膜炎,彼時全國48000名眼科醫生中,專職葡萄膜炎診治的不足10位——這個數字至今仍沒有太大變化。

葡萄膜炎在眼科還有個名字,是“難病窮病”。病因複雜,病變發展速度快,而且患者多數患有自身免疫疾病,比如白血病、白塞氏病,常年的治療早已掏空家底,陶勇形容這個專業“既冷門又不賺錢”。

既然認定這道橋,橋上的扶手他就不再在意。

受傷前,陶勇進行手術

2020年底,陶勇被邀請登上一檔脱口秀跨年的綜藝,至於決定登台的原因,他笑着説:“到年底盤點了一下,説一年到頭來遭遇糟心事的,好像我得排到前十名。”

他沒有過多考慮,就應下邀約。同樣的想法也出現在2021年的一檔求職綜藝中,他作為“加油團”出現在觀察室,探討醫學生們在真實醫院環境中經歷的悲歡離合。

陶勇説,他想要通過這個節目,給那些重壓之下的年輕醫生們一些信心,讓公眾更多地瞭解醫學生如何成長。

他聊起現在年輕人的“喪文化”,認為不能怪年輕人。“今天的喪有時候是一種無奈,是一種沒有辦法改變現狀才表現出來的狀態。如果真的能夠讓他們看到更多的希望,讓他們能夠過上有尊嚴的生活,在未來從業的過程中能夠真的實現他們的情懷。你放心,他絕對不會喪,馬上爬起來了。”

至於成名、金錢的話題,陶勇始終沒主動提起。

陶勇作為年輕醫生時

陶勇並不富裕。

二十年間,他在北京四處租房,擠一個多小時地鐵去醫院上班。2020年下半年,他終於在妻子單位附近買下房子,他笑着説:“我都43了,也不能再租房了啊。”

此前,他也會被邀請到外地或私立醫院做手術,但他沒有堅持。他總惦記這些病人的術後管理,無法親自查房,心理壓力太大。“可能是我的內心性格決定的。我的內核是不斷探索。(外出)做手術是賺點錢,但是會覺得生命的質量沒有意思。”

他提過多次,從醫的人或多或少都有些理想主義。

“(選擇學醫的人)對於物質利益看得沒有那麼重,只要能達到他的生活標準,他都能接受。特別愛錢、喜歡奢侈品的,他也不會來學。”

意外發生時,有陶勇曾經救治過的患者發聲,説陶勇曾給患者墊付2萬塊做手術。陶勇在書裏講起這件事:“其實大多數醫生都會這麼做,因為我們接觸到的是和生命相關的事情,在生命面前,其他一切都顯得不那麼重要了。”

陶勇與患者

人們總是好奇,陶勇究竟是如何從巨大變故中重啓人生,一句他常説的話,或許可以解答:

“當你到過銀河系的邊緣,就不會允許自己的世界裏只有月亮。”

2009年,29歲的陶勇第一次登上“健康快車”,去往江西樂安。

那是一列被改造過的火車,車廂裏搭建出一間簡易眼科醫院,行駛至目的地後,火車駐留三個月,給當地患者做免費白內障手術。

出發前,老師囑咐陶勇量力而行,“複雜的不要去碰,因為很有可能失敗”。陶勇卻在這裏遇到王阿婆。

王阿婆有嚴重的駝背,白內障的程度十分嚴重,肚子裏還長了腫瘤,手術操作難度極大。比手術更難的,是她的餘生:阿婆丈夫過世十年,兒子也在事故中遇難,當地有個習俗,如果不是自己親手製作壽衣,“到了那邊會見不到自己的家人”。

陶勇為王阿婆做了手術,半個小時後,手術成功。

後來陶勇得知,王阿婆在手術後一個星期離世,離開前,她為自己做了壽衣,將兒子和丈夫的照片縫進衣服口袋。她還託人告訴陶勇:謝謝你,幫我找到回家的路。

早年,陶勇在“健康快車”上

2023年5月,北京朝陽醫院眼科承擔“健康快車”新疆巴州站手術任務,陶勇再次登上列車。這是他第五次出現在這裏。

時代大跨步前進,眼科技術飛速發展,陶勇在“健康快車”上找到不變的敍事——患者的尊重,這是在專家雲集的北京很難體會的感受。

當他來到醫療資源匱乏的鄉鎮,“一聽説是北京的專家,(患者)眼睛裏都放光,我會覺得我對他們很重要。”

他在書裏寫:“理想主義的人更貪心,他們要的是自己內心的滿足。”

2023年,陶勇在“健康快車”上

2021年之後,陶勇告別復健,他的左手依舊不能正常伸展,“反正也接受了這種狀態,吃得香,睡得着,找到了自己適應的工作狀態”。

他的生活經歷一次短暫的錯軌,又回到他預想的橋上。只不過,當有人走在他的背後,或者在樓道里比較昏暗時,他有時會心生緊張,“但也不會非常焦慮”。

生命短暫,浪費在恐懼中太過可惜。

身為醫生,見識過太多死亡,又在鬼門關上走了一遭,如今,提起死亡對他的影響,陶勇分享了一段話,來自荷馬的《伊利亞特》:

只因在劫難逃,萬物更顯美好。你永遠不會比此刻更美,我們也永遠不會重回此地。

*圖片來源於受訪者