我們吃的鹽從哪裏來?_風聞

马氏体-08-30 05:43

若問起鹽的來源,或許“煮海為鹽”的場景會浮現在你的腦海中。

海洋藴含着無窮無盡的鹽(氯化鈉)。一望無際的鹽田鋪陳在海邊,火辣辣的太陽蒸發掉海水,留下鹽晶。

沿海省份自古得魚鹽之利。從國家統計局的原鹽產量數據地圖上,可以看到山東、河北、江蘇佔有較大的比重,山東更是以超過1000萬噸的年產量獨佔鰲頭,佔全國的30%。(注:國家統計局的數據是2022年我國原鹽年產量5360萬噸,而中國鹽業協會近日發佈的數據是全國原鹽產量9775萬噸)

山東出產的鹽,約60%是海鹽,40%是井礦鹽。但大部分山東海鹽的原料其實不是今天的海水,而是來自遠古的海洋,因為滄海桑田的變化,被濃縮、封存於50-100米深的地下,成為滷水資源,如今又被抽取出來,曬成穿越時空的鹽。

與鹽一同被富集封存的,還有溴、鎂、鉀等來自海洋的元素。海水中的溴濃度為65ppm(ppm表示百萬分之一),而山東的地下滷水的溴含量可高達200~300ppm,溴素產能佔全國的80%以上。

溴素,即單質溴(Br2),常温常壓下為紅褐色液體。溴及其化合物可製成阻燃劑、染料、感光劑、醫藥農藥、水處理藥劑、油田鑽井液等,是重要的化工原料。我國溴素年產量7.5萬噸左右,而需求量約15萬噸。國際上,美國(地下滷水)和以色列(死海)是排名前兩位的溴生產國,佔全世界80萬噸/年溴素產能的70%。

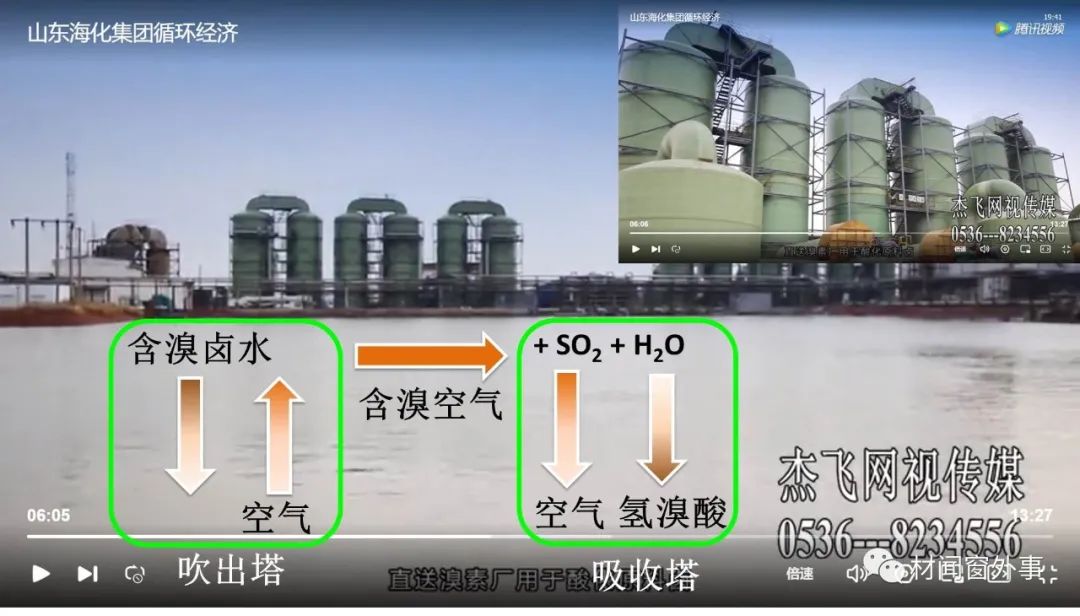

溴在滷水中以溴化物鹽的形態存在。山東的溴素生產主要採用空氣吹出法。

首先用酸液把滷水酸化,用氯氣把溴離子氧化為溴素。(氯氣是氯鹼化工的產品,通過電解氯化鈉溶液得到: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2+ H2)

氧化後的滷水從吹出塔頂部噴淋而下,自下而上鼓入空氣,把溶解在水中的溴素吹出來,脱溴後的滷水送往鹽田曬鹽。

攜帶了溴蒸氣的空氣由從上部進入吸收塔,加入二氧化硫氣體和淡水,把溴蒸氣還原吸收為氫溴酸(Br2 + SO2 + H2O → 2HBr + H2SO4)。

在蒸餾塔內,酸液從頂部噴淋,水蒸氣和氯氣從底部通入(上圖為黃氯色的氯氣),把氫溴酸重新氧化為溴素(2HBr + Cl2 → Br2 + 2HCl)並蒸餾出來,從塔頂收集的溴蒸氣冷凝得到液態溴素(溴素的沸點為59℃,氯氣的沸點是-34℃,可實現氯、溴分離),塔底流出的酸液(含有硫酸和鹽酸)則回收用於酸化滷水。

所以,製鹽不僅僅是滿足人們柴米油鹽的需求,鹽化工還能為工業生產提供多種重要原料。

還是説回鹽的話題。

由於海水製鹽面臨海水污染、鹽田佔地、鹽純度不高等問題,近年來海鹽的佔比逐漸下降,只有20%~30%,而井礦鹽的佔比達到60%以上(不同來源的數據不同,也有説80%以上的)。

井礦鹽包含兩種來源,其一是地下滷水,其二是固態的岩鹽。根據地質條件,岩鹽可以通過開挖礦井採掘,更多地是打井向岩鹽層中注水,把鹽溶解後抽取上來,即水溶開採,所以井鹽與岩鹽並稱為井礦鹽。它們都是遠古海洋的遺贈,在中華大地的許多地方,都可以在幾百、數千米深的地下找到滷水或岩鹽,是內陸地區重要的製鹽原料,例如四川自貢自漢代以來有兩千多年的製鹽史,有“鹽都”之稱。

世界上第一口深度超過千米的井——自貢燊海井,鑿成於道光十五年(1835年)。自貢的鹽井同時出產滷水和天然氣,天然氣便被作為熬滷水製鹽的燃料。

當代,則有更節能高效的方法蒸煮滷水——多效真空蒸發製鹽。

在蒸發罐內,滷水被外來的蒸汽加熱沸騰,部分水分蒸發,使滷水得到濃縮。

從滷水中蒸發出的二次蒸汽的温度要低於輸入的一次蒸汽,但仍然帶有較多熱量。為了回收這部分熱量,二次蒸汽被輸入下一級蒸發器,用於加熱滷水。那問題來了,如何用温度更低的蒸汽繼續蒸發滷水呢?

答案是利用水的沸點隨壓力降低而降低的原理:通過降低壓力,使滷水在比上一級更低的温度下沸騰,產生的蒸氣又能被用於氣壓更低的下一級加熱蒸發。這樣的每一個蒸發器被稱為一“效”,多個蒸發器聯用,即為多效蒸發器。通過回收每一效的二次蒸汽來加熱下一效,可大大節省蒸氣的消耗量。(上圖為海水淡化所用的多效蒸發器,作用是蒸發海水得到蒸汽,冷凝為淡水)

經過多效蒸發,滷水中的大部分水分被除去,鹽飽和析出,通過旋流器(利用離心力進行固液分離)增稠得到含鹽60%~70%的鹽漿,離心分離出濕鹽,乾燥獲得幹鹽。分離出的殘液(被氯化鈉飽和,含有鎂、鈣、硫酸根等雜質)則循環利用。

由於地下滷水本身比較潔淨,滷水在蒸發前又經過初步淨化,蒸發結晶過程還可進一步分離掉雜質,相比於海水日曬得到的鹽(日曬鹽,下圖),真空蒸發製得的鹽的純度更高,屬於精製鹽(純度可達98%~99%以上),可以直接用於工業生產或加工為食用鹽。

除了海洋和地下的滷水、岩鹽,還有一種自古以來便得到利用的鹽資源——鹽湖。

河水從土石中溶解出微量的礦物質。在西部乾旱的氣候條件下,河流缺乏足夠的侵蝕能力切開大山,只能在內陸的窪地瀦水成湖。隨着水分蒸發,被河流帶來的微量礦物質不斷濃縮,使湖泊由淡變鹹,演變成含鹽量大於0.1%(1g/L)的鹹水湖、含鹽量大於3.5%(相當於海水的含鹽量)的鹽湖、含鹽量大於5.0%的滷水湖,最終湖泊表面的水被蒸發殆盡而成為幹鹽湖。(上圖為青海柴達木盆地的北霍魯遜湖,素稜格勒河從畫面右側的東岸注入,稀釋了湖水,使湖中的鹽分根據溶解度從小到大的順序由西向東依次析出,在西岸形成一道道向東收縮的痕跡)

山西運城鹽湖、陝西定邊鹽湖等著名鹽湖已有數千年的開發歷史,而內蒙古高原、青藏高原、新疆的諸多鹽湖滋養了邊疆少數民族地區的經濟和文化(上圖為著名的“天空之境”——青海茶卡鹽湖)。如今,這些鹽湖不僅用巨大的氯化鈉儲量驚掉我們的下巴,還為我們帶來鋰、鉀、鎂、硼等珍貴的資源,堪稱一個個聚寶盆。

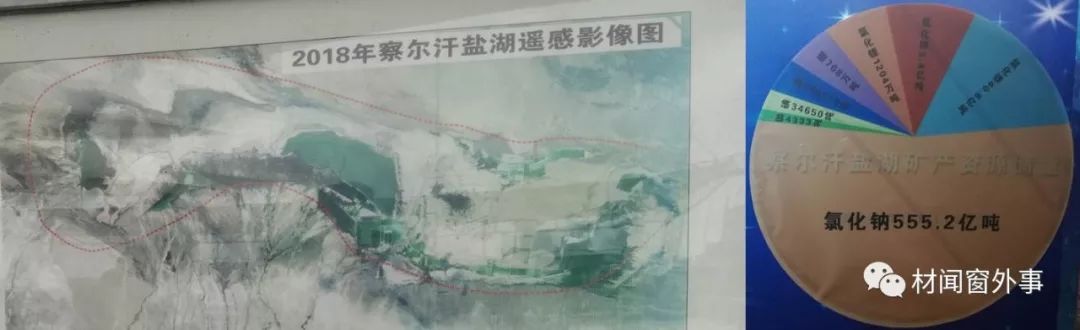

位於青海柴達木盆地的察爾汗鹽湖總面積為5856 km2,是中國第一、世界第二大鹽湖(剛才照片中的北霍魯遜湖也是察爾汗鹽湖的一部分)。它坐擁全國最豐富的鹽湖鎂、鋰、鉀、鈉資源,氯化鈉儲量555億噸,夠每個中國人分40噸,氯化鉀儲量5.4億噸,是我國最大的鉀肥生產基地,也是重要的鋰生產基地,在新能源發展大潮中炙手可熱。

察爾汗鹽湖邊堆起的鹽山

在高原的熾烈陽光下,不同鹽池中的滷水由於成分、深度、光照角度、微生物等的不同而呈現出不同的色彩,猶如巨大的調色盤。請看:從萬頃鹽湖到千里沃野——察爾汗鹽湖氯化鉀肥的生產。

鹽是不可或缺的生活物資,也是重要的化工原料,隨處可見的聚氯乙烯(PVC)塑料中的氯就來自於鹽。

2023年8月24日,日本開始向太平洋排放核污染水(被福島第一核電站熔燬的堆芯污染的水),引發了對食鹽供應安全的擔憂。

但我並不擔心。

日本排放出的核污染水主要隨洋流流向北美洲,在太平洋巨量海水的稀釋下,到達我國近海的濃度不高,我認為不會對我國造成明顯的直接危害,不必恐慌。日本核污水的主要超標污染物是氫的同位素氚,在曬鹽過程中會隨水分蒸發掉,其他放射性物質的濃度很低(到達我國近海的量,相比於核事故以前的輻射背景值),隨海鹽所額外攝入的那一點量可以忽略不計。而且有關方面肯定會加強對海水放射性的監測,海鹽應當是安全的。(注:但這並不意味着日本排放核污水就是完全無害、不用承擔任何責任的)

再來看看中國鹽業協會發布的數據,目前全國鹽產能12062萬噸,其中海鹽佔比29.00%,湖鹽佔比13.90%,井礦鹽佔比57.10%;原鹽產量9775萬噸,其中海鹽佔比21.74%,湖鹽佔比17.17%,井礦鹽佔比61.09%。食鹽產能5000萬噸,近年食鹽產量和消費量維持在1200萬噸左右。

從這幾個數字中可以看出:

我國的原鹽產能是過剩的,而海鹽佔比不大,哪怕在海鹽全部斷供的最極端情況下,井礦鹽和湖鹽的產能也基本能夠填補缺口。

我國的原鹽生產主要供應工業用途,另外每年還進口幾百萬噸鹽,大多用於工業(從我國原鹽產能過剩的情況來看,進口主要是出於市場原因,而不是真的供應不足)。我國並不是不能生產更多食鹽,只是因為中國人實在吃不了更多的鹽了,但如果有需要,大量有資質的鹽業企業都可以迅速從工業鹽轉產食鹽。

最後,簡單算一筆賬:《中國居民膳食指南(2022年)》推荐居民每天鹽的攝入量不超過5g,那麼一座幾百萬、上千萬人口的大城市,每天的食鹽零售需求也就在幾十噸量級,幾輛卡車就可以搞定。食鹽很容易儲存、運輸,雖然可能因為銷量突然大漲而出現零售終端的配送跟不上的情況,但也只是短時、局部的現象,食鹽的供應是有充足保障的。

我國是世界第一產鹽大國,但得給各位朋友提個醒:《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》顯示我國家庭人均每日烹調用鹽9.3克,大大超標了,高鹽飲食會導致高血壓,為了身體健康,注意控鹽!

相關閲讀:

雖無球差校正眼,但懷掃描透射心

從一閃而過的熒屏畫面中解析工業生產流程

破解材料密碼,見證中國科技進步

做一個比鐵還硬、比鋼還強的工業黨

歡迎關注個人微信公眾號“材聞窗外事”

參考資料和主要素材來源:

山東海化集團循環經濟.

https://v.qq.com/x/page/c05282xgiqd.html

中央電視台. 《中國影像方誌》20200411雲陽篇鹽業記.

https://tv.cctv.com/2020/04/11/VIDEHBt1cr0Jao26oGTdaw4q200411.shtml

中央電視台. 《創新進行時》 20210701 海水變甘泉(二).

https://tv.cctv.com/2021/07/01/VIDEfae10LOsIZryMBVUHDKV210701.shtml

中央電視台. 《遠方的家》 20130525 北緯30°·中國行(109)鹽都自貢

https://tv.cctv.com/2013/05/25/VIDE1369474200857302.shtml

趙維電, 冉德欽. 利用空氣吹出法提取海水中溴素. 化學工程與技術, 2019, 9(4): 313-316.