這份死亡遺囑,00後正在搶着寫_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人08-31 07:41

作者 | Leo

來源 | 視覺志

你有想過為自己寫下一份遺囑嗎?

在這份遺囑裏,你應該寫下哪些內容?應該怎樣寫,遺囑才會有實際作用?

可能大多數人都從未想過這個問題。

在遺囑庫義工王足妹的老家江西,很多市民都會覺得,聊這個話題就是在咒自己死。

這確如我們的傳統文化與觀念中所既定的一樣,有關死亡的一切都是需要避諱的。

而現在,卻有數以十萬計的人,在挑戰這種禁忌。

《中華遺囑庫白皮書(2022)》(後稱:白皮書)顯示,十年來,中華遺囑庫已提供遺囑諮詢37萬餘人次,登記保管25萬餘份遺囑。立遺囑人羣的平均年齡從77.43歲逐步下降至68.13歲。

其中,60週歲以下人羣的遺囑保管量從2017年的279份,上漲至2022年的3467份,五年間增長了十餘倍。

立遺囑的人原來越年輕

我們為什麼需要立遺囑?

為什麼立遺囑的人越來越年輕?

關於遺囑,除了年齡還有什麼變化?為何如此?

帶着這些疑問,視覺志對話了三位中華遺囑庫的工作人員,試圖為遺囑、為死亡,揭開一層神秘的面紗。

對抗複雜的人性

王足妹是中華遺囑庫北京第二城市義工服務站社長。2019年初,她偶然間瞭解到中華遺囑庫的義工組織,從這裏開始了自己的義工生涯,沒想到一做就做了將近五年。

她接觸的第一個客户在北京擁有一套小四合院。由於這是建國前的房產,且涉及到一家四代的分配,房產問題便成為了客户的心結。

類似的情況在過去五年的工作裏時常發生。

“我遇到過有些人因為房子的事情,幾年睡不着覺,他説今天你幫我諮詢完了之後,我特別感激你。他會一直握着你的手説太謝謝你了。”

“幫助人的這種成就感,是花錢都買不到的。”

中華遺囑庫社區宣講活動

成就感驅使王足妹不斷向前,也讓她逐漸理解,遺囑並不是一件只存在於新聞裏、倫理劇中的遙不可及的事物。

恰恰相反,遺囑離我們的生活很近,它幫助很多人了卻心頭之患,從而更好地面對死亡。

遺囑師劉千就遇到過許多因沒有遺囑而引發家人矛盾的案例。

在一次社區宣講活動上,劉千遇到了一位情緒近乎崩潰的80多歲的老人。

老伴去世後,因為沒有遺囑,財產被法定繼承給了自己,以及並不孝順的孩子。老人很擔心自己住的房子會被孩子變賣掉,在焦慮中過上了並不安寧的晚年生活。

劉千為參觀遺囑庫的學生做講解

“你對咱媽不好,憑什麼分這麼多!”這是劉千接觸的另一個家庭中常常上演的衝突。

家裏的老人因為拆遷分到了20套房,在沒有遺囑的情況下,均分給了6個孩子,而這就埋下了隱患。

兄弟姐妹間對各自照顧母親的好壞程度爭論不休,也因此無法就房產分配的方案達成一致,打了三年官司至今,和氣俱傷。

悲觀地説,我們需要遺囑,在某種程度上正是因為我們無法想象、也不能輕易挑戰人性的底線。

當臨別之際留下的心願無法獲得法律的保障,那心願能否實現就只能成為未知數。

面對複雜的人性,這是每個遺囑師都要必修的一門功課。但即便立定遺囑,也無法規避所有的爭鋒。

遺囑師高雲龍遇到過一位老人,他將所有遺產留給了自己的兒子,但自己最後的養老生活都是在女兒家度過的。

不滿的女兒為此投訴了半個多月,聲稱遺囑是她哥哥騙着老人立的。

“大家都理解她的心情,也盡力安撫她,但遺囑裏已經這麼寫了,確實也沒辦法。”

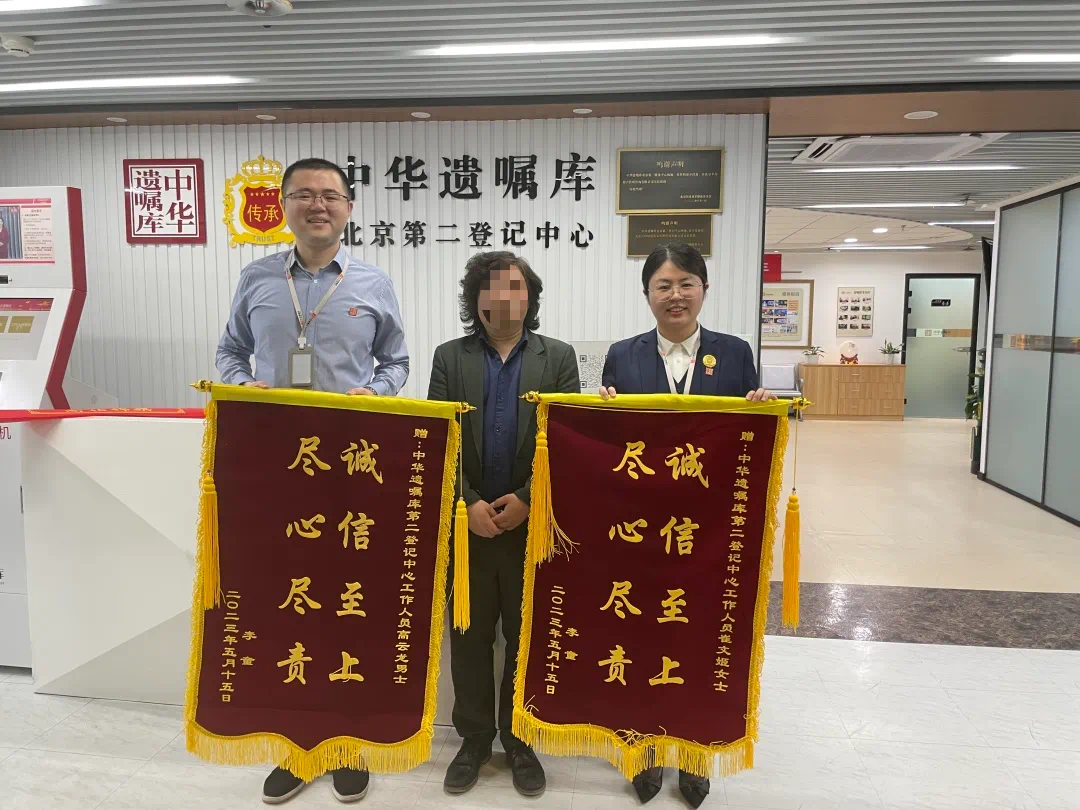

高雲龍(左一)接受市民的感謝

劉千也有過類似的經歷。因為父親把遺產全部留了了哥哥,一位50多歲的市民打了7年官司。

一審、二審判決都是敗訴,無奈之下他來遺囑庫鬧事,將這裏視為他最大的敵人。

如今的他,看起來已經像80多歲的老人。

我們必須承認的是,遺囑反映出人性複雜的一面,也無法完全對抗人性的複雜。

但遺囑至少提供了一個方案,最大限度地避免爭鋒。

更重要的是,遺囑寄託了每個人對這世間的感情,無論是高雲龍還是劉千,都表示這份工作更多時候讓他們感到温馨。

有103歲的老人和80歲兒子一起立遺囑。

有21歲的兒子出國留學之前和媽媽一起立遺囑,將財產互相贈予。

有在單親家庭裏吃百家飯長大的女生,在21歲實習賺到第一筆錢的時候,立遺囑把工資卡留給對自己非常好的表姐。

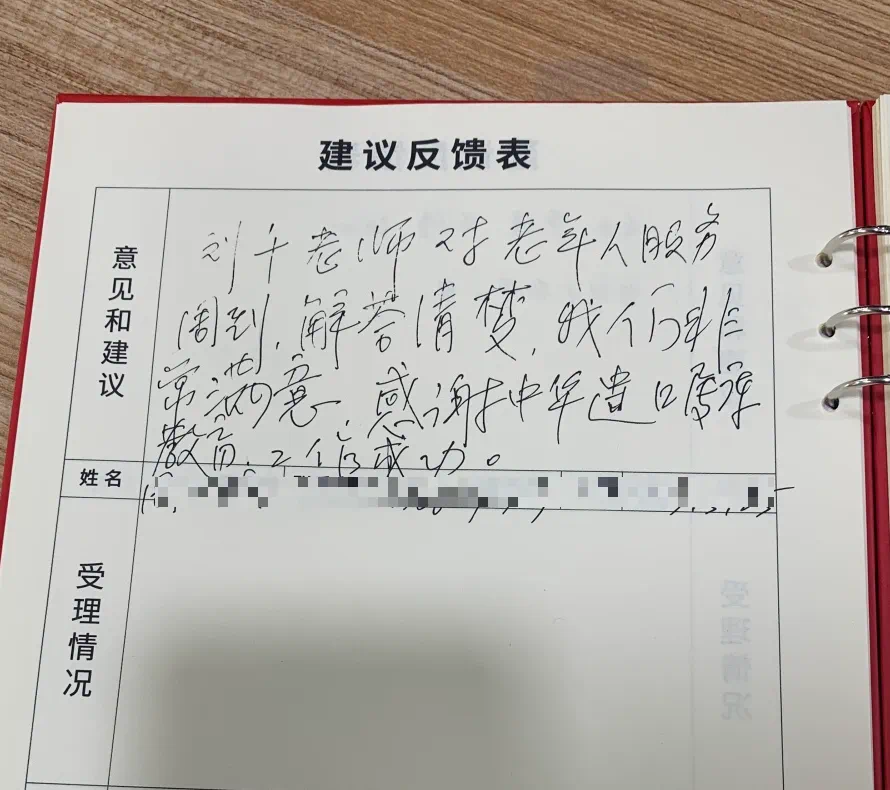

劉千在工作中獲得好評

在無數個客户的笑臉和眼淚中,遺囑不再只是一紙冰冷的文書,更不是對一種死亡的詛咒。

而是人活一輩子,那些最放不下的情感的高度濃縮,是對深愛之人説的最後一句“我愛你”。

有“門檻”的遺囑

而要立定一份遺囑,並不算是一件簡單的事。

明確自己的意願後,至少需要去兩次遺囑庫。

第一次,遺囑師會了解客户的資產情況、分配意願。

約三個月之後的第二次才正式擬定遺囑、簽字、錄音錄像,等待生效保存。

在整個過程中,當事人的自願性是非常重要的一個因素,也因此,遺囑立定存在一定的“門檻”。

王足妹曾接待過一名患有白內障的客户,在核對文本簽字的過程中都很緊張,也因此沒有通過確保當事人民事行為能力的精神評估。

這意味着老人無法立定遺囑,而子女也就無法根據設想的情況拿到財產。

於是子女便開始着急鬧事,“老人一下子記不住不是很正常嗎?你們這不是為難老人嗎?幹嘛對我們卡那麼嚴呢?”

這也正是一系列門檻的重要性所在,遺囑的擬定要最大程度保證體現當事人的意願,而非利益人或其他人的意願。

高雲龍表示,如果在諮詢過程中感覺到老人可能受家屬控制,或者並不自願,遺囑師也會將其婉拒,或者將家屬請出諮詢師,與老人單獨溝通。

在自願性之外,一份遺囑的嚴謹程度也十分重要。儘可能避免產生歧義,才能更大程度確保遺囑的執行。

例如,一些人因為避諱,會用“百年後”代替“去世後”。

百年是寫完遺囑的百年,還是死後的百年?是一百年還是幾百年?

這樣的文字在法律解讀層面就有很多空間,並不利於遺囑執行。

高雲龍為前來參觀遺囑庫的學生做講解

類似的情況還可能發生在同音字的誤讀上。

有的人選擇用視頻錄製自己的遺囑,此時“我的遺產全部給我的兒子”光從聲音來判斷,就可能會產生“全部給”和“全不給”兩種解讀。

也因此,高雲龍更推薦大家採用文字遺囑而非獨立的視頻遺囑。

但與這些相比起來,實際操作中更復雜的情況是,普通百姓對於遺囑可能存在很多誤區。

劉千經常收到市民這樣的提問:“短視頻裏説我的獨生子女不能全部繼承我的遺產,憑什麼?”

圖源:抖音截圖

但這種情況並不一定發生。倘若當事人的爸爸去世時,當事人的爺爺、姑姑、媽媽和自己都在世,那根據法定繼承,其爸爸的遺產將由爺爺、媽媽和自己繼承。

這樣的情況下,未來爺爺的遺產會有一部分被姑姑繼承,所以才出現了爸爸的部分遺產不能繼承給當事人的情況。

但現實生活中,白髮人送黑髮人的情形是少見的,所以上述情形出現的概率也不高。

中華遺囑庫舉辦的社區講座,為市民辨識誤區

為了讓矛盾看起來更加激烈,這些視頻往往會省略了很多前提條件,卻讓很多百姓形成了錯誤認知。

現實裏,每一家人因為實際情況的不同,在遺囑擬定過程中會有非常多區別。

從這個層面來理解遺囑,它更像是一份社會關係的凝縮,透過遺囑我們看見一個鮮活的個體生前與這個世界產生的親密聯結。

遺囑不僅在訴説着我們將如何離開,更代表着我們曾如何存在。

窺探變化的社會

遺囑的不同,不僅體現在家庭的不同中,更體現在人羣的不同中。

例如在性別比例上,白皮書顯示,56.6%立遺囑的人羣都是女性,這一數值在60歲以下中青年羣體中則更高,為63.7%。

劉千表示,一方面,女性的平均壽命更長,所以高年齡段羣體中,女性立遺囑更多。

另一方面,或許是因為女性心思更加細膩,風險意識更強,所以立遺囑的中青年羣體中,能看到更為明顯的性別差異。

在他的工作經歷中,經常遇到一些大爺認為沒必要立遺囑,但被自己的老伴帶過來諮詢。

相比性別差異而言,一個更加明顯的趨勢是,越來越多年輕人開始為自己立遺囑。

圖源:微博截圖

2022年3月,話題#00後把遊戲賬號列入遺囑#登上微博熱搜,引發廣泛討論。

這既體現出遺囑立定人羣的年輕化趨勢,也體現出新一代青年羣體正在經歷的新時代發展變化。

截至去年年底,中華遺囑庫共收到458份涉及虛擬財產的遺囑。

除了QQ、微信、遊戲賬號外,虛擬貨幣、淘寶網店已成為這一人羣的重要資產。

圖源:微博截圖

另一個在中青年羣體遺囑中凸顯的特點是,他們將財產分配給非法定繼承人,例如同事、朋友的情況明顯高於60歲以上羣體。

這可能是因為這一代人在時代的快速發展下所經歷的代際差異更大,與家人親戚的情感複雜程度更為明顯,也更注重個人的發展與價值。

在劉千的工作經歷中,就接待過許多想將財產留給朋友,或是捐給寺廟、基金會的年輕人。

高雲龍也表示,現在有許多不婚族、丁克族來立遺囑,會選擇將財產留給朋友。

圖源:微博截圖

還有很多人想把自己的寵物寫進遺囑裏,但因寵物也是生命,涉及到比較複雜的倫理爭議,尚不能被當作資產進行分配,只能委託他人照顧。

從這些內容上的區別,我們發現,遺囑像是一個觀察社會的窗口,透過這扇窗,我們能看見這個世界正在一次次破裂重組中生長出新的特點。

疫情期間,一些奮戰一線的醫生選擇為自己立定遺囑。

去年端午,上海一名社區醫院的30歲醫生找到遺囑庫,因為職業特殊,過去幾年他四處支援,無法很好地兼顧家人,所以想把自己老家的兩套房子都留給獨自處理家務事的姐姐。

離婚冷靜期實施後,一些人為了防止意外導致遺產繼承糾紛,所以先立遺囑將財產分割明確,出現了“離婚不成,先立遺囑”的現象。

圖源:微博截圖

隨着時代的發展,遺囑漸漸被更多人正視與接受。

但王足妹的經驗告訴我們,在發展程度不同的地區中,對遺囑的理解仍存在較大的差異。

在北上廣地區進行宣講時,她會發現市民的接受程度都比較高。

但去到河北、江西等地方宣講時,市民們的契約意識則更停留在口頭上的承諾,似乎只要家人之間提前説好了,就沒有立定遺囑的必要。

與此同時,資源的差異也是客觀存在的事實。

小城市的一些居民想要立定遺囑時,卻發現當地並沒有合適的機構或組織提供專業的指導。

中華遺囑庫在南昌舉辦的社區活動

遺囑向我們不斷展示這個社會發展的側面。

在遺囑的變化裏,我們能看見這個社會對死亡的討論在向一個更健康的方向發展,但仍然有一段很長的路要走。

2022年,中華遺囑庫近5萬名義工在全國範圍內舉辦了580餘次公益普法講座。

我們也期待,在正視死亡和遺囑的道路上,每一次小小的風浪,都將改變潮水湧動的方向。

加入遺囑庫的工作之後,王足妹、高雲龍、劉千都為自己立了遺囑。

被問及這麼做的原因時,他們會提到分配財產、避免糾紛這樣的關鍵詞。

但透過他們在工作中接觸的人與事,我們能窺見的是,在看似工具理性的遺囑背後,恰恰是無數個感性時刻的疊加。

比起妥善地分配財產、避免事後的種種糾紛,對我們而言,遺囑更重要的意義在於,這是我們每個人能為自己所做的最後一次選擇。

在選擇的背後,一份遺囑既承載了我們對這個世界複雜的情感,也濃縮着我們的社會關係網絡。

高雲龍至今也記得自己接待過的失獨家庭,因為想到逝去的子女、不知道遺產還能分配給誰,當事人從諮詢開始哭到了結束。

還有殘障子女的父母,規劃遺囑時恨不得幫孩子把每一個細節都確定好。

直到自己生命的最後關頭也還在為孩子掏心掏肺,“那種鑽心窩子的感覺,看着真的讓人很痛。”

漸凍症患者在做遺囑諮詢

既感受人性的冷,卻也總是被暖的那一面治癒,或許這就是遺囑師這份工作最吸引人的一面。

透過遺囑,我們窺見人在臨別之際,對世界上他所關心的人留下的深情寄託。

正視遺囑,是在深愛的人離開之後,我們仍然選擇了銘記,而非遺忘;

是敢於討論死,更能領悟生。

*除特殊標註外,圖片均源自中華遺囑庫

監製:視覺志

編輯:Leo

微博:視覺志