受害者與加害者的共舞:從廣島看日本社會的集體記憶與戰爭罪責_風聞

心之龙城飞将-09-05 15:42

受害者與加害者的共舞:從廣島看日本社會的集體記憶與戰爭罪責經濟觀察報觀察家2023年09月05日 10:30:160人蔘與0評論

圖片來源:圖蟲創意

新幹線劃過漫長的山陽線,天空蔚藍,陽光刺眼,我的旅途的下一站是廣島,穿梭在日本的不同城市之間,似乎並沒有太多煥然一新的體驗。

瀨户內海的海風熾烈,烈日炎炎,這座港口都市有一種屬于海洋的氣質。靜靜凝視着都市霓虹的廣島城天守閣,街頭隨地可見的自動販賣機、拉麪店,身穿JK制服在電車上嘰嘰喳喳的少女,以及下班後一臉倦容卻準備在居酒屋煥發容光的上班族們……漫長而寧靜的日常生活在提醒我,這裏與其他日本城市本應並無本質上的不同。

一

1945年8月6日,原子彈“小男孩”使這座曾經的軍港,戰時日本的軍都,徹底成為了世界歷史上無法略過的一頁。作為世界上第一座被原子彈襲擊過的城市,受害者的記憶成為了廣島永遠的傷痕。代表着當時人類科學的最高成就,卻不摻雜任何責任與倫理的猶豫和考量的殺人武器,第一次降臨在廣島這座工業城市之上。那些在核彈的高温一瞬間逝去的生命,凝結着日本近代歷史上對於亞洲諸國的罪惡,超國家主義意識形態的狂熱以及20世紀國際秩序內在的殘酷,似乎都在這一刻成為永恆,成為歷史書上難以卒讀卻無可迴避的一頁。在受害者與施害者模糊的身份之間,在政治的裹挾與時間的衝淘之下,曖昧的日本人必須面對的一頁歷史就以這樣慘烈的方式攤開。這一節歷史與道德的階梯,依舊等待着今天以曖昧所著稱的日本人來抉擇。

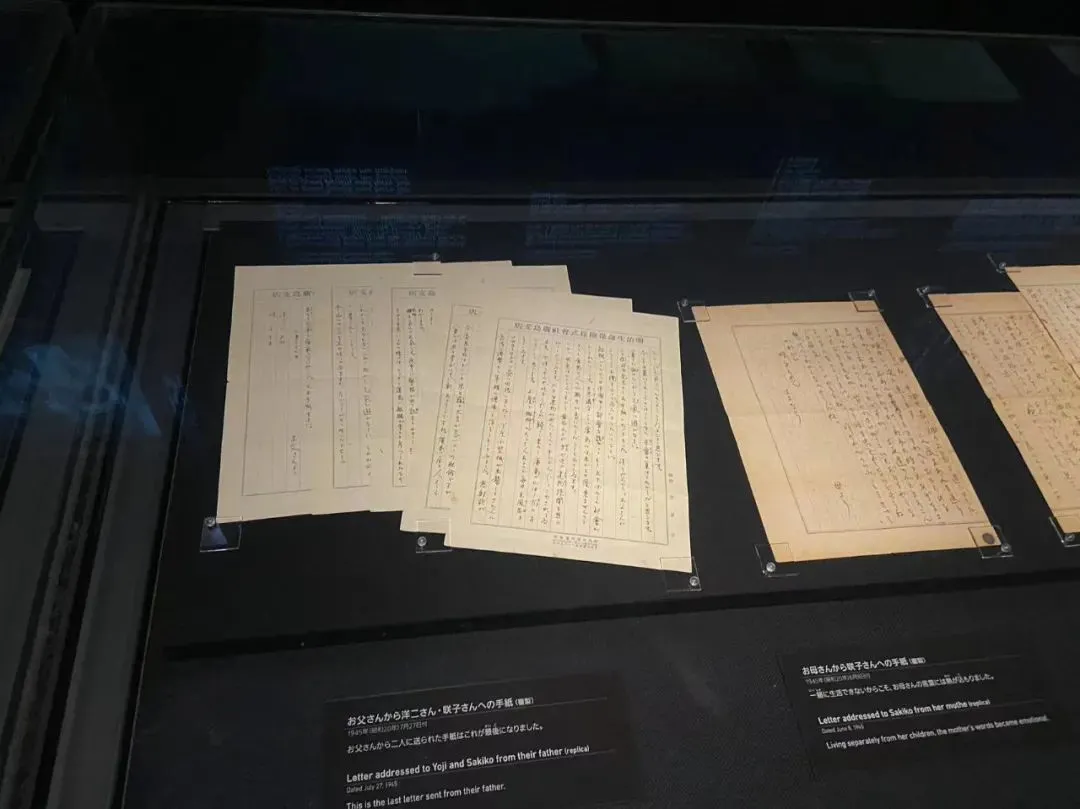

廣島和平公園紀念館(即“原爆紀念館”)是肅穆的。漆黑漫長的甬道之間,設計者嘗試複製出核爆當天的壓抑與恐怖,長廊之間受害者的照片與遺物——校服上的肩章、被高温熔化的鋁飯盒、殘破的課本……1945年的8月5日本應是平平常常的一天,儘管戰爭的陰霾已經滲入到了生活的邊角,每個人都已經習慣了夜晚不再寧靜,防空警報成為熟悉的聲音,習慣了每天配給變得少的可憐。但是某種程度上,活着就意味着明天,也許他們並不懂得絕對國防圈、ABCD包圍圈。

日復一日的生活在一瞬間被摧毀,未被戰火劫持的生命在一瞬間被剝奪。凝視着受害者的照片,我幻想着如果沒有這次天降橫禍,他們的人生是以另一種方式與這個徹底墮入瘋狂的國家一起毀滅,還是有機會在廢墟上重新開始自己的生活。他們是否可能意識到自己所身處世界的荒謬和戰爭的傲慢與狹隘?國家的歧路與民族集體心靈的迷狂,最終只是歷史教科書上鄭重其事的一個單元。人在擁有集體記憶之前,首先有的是屬於自己的個人經驗,而對於廣島的受難者與遺屬來説,核爆使他們第一次有機會從被國家和權力綁架的敍述中掙脱出來,真正講出自己的體驗,思考自己與國家的關係。政治學家將日本戰敗稱之為“八月革命”,也許正是因為戰爭與核爆,使得作為平民的日本人不再為皇國與天皇所綁架,真正有機會説出自己的戰爭體驗。

受害者的照片與生前遺物 作者供圖

黑色的雨,彩虹般的煙霞……這種奇妙的景觀是許多廣島核爆親歷者的第一反應,也正是在這種病態乃至癲狂的末世景象中,日本荒謬的國家體制以及膨脹自大的國體論所孕育的極端意識形態,迎來了它的非自然死亡。而日本軍國主義的畸形與抉擇是如何形成的?在畸形的憲制與民主體制之下,被天皇制國家所綁架的普通人,真的可以免於良知的詰問嗎?這背後尷尬的沉默留給了所有戰爭的倖存者慢慢咀嚼。

廣島和平之子紀念雕塑 作者供圖

廣島原爆韓國遇難者慰靈碑 作者供圖

二

廣島和平公園紀念館的敍事是一種“去政治化”的語言,在壓抑與悲痛的氛圍中,參觀者無從看見“施害者”的身影。逝去的生命被陳列着,猶如面對着一場虛無的自然災害。展廳的設計者與參觀者所共有的默契是,廣島災難的直接責任人是作為戰後日本民主的建設者與東亞國際秩序的維護者美國。而作為勝利者的美國卻是以道義和戰爭的名義投下核彈。日本戰後推行和平主義理念,《憲法九條》中對於戰爭權利的放棄也是基於“施害者”與“受害者”的雙層邏輯。

而對於飽受軍國主義之害的日本週邊國家而言,戰後日本對於歷史責任的曖昧態度,以及為了應對即將到來的美蘇冷戰格局而從未徹底進行的對帝國日本轉型的正義清算,則使得廣島、長崎的集體災難缺乏一種基於現實的道德力量。沒有“施害者”的災難陳列,也自然聽不到懺悔與自白的聲音。參觀者很難沉浸在紀念館試圖展示的悲痛中,人們都知道日本是原爆的受害者,更是戰爭中揮舞屠刀的施害者。缺乏“他者”與“周邊”存在的公共記憶與公共空間,只能是一場旁人看來自怨自艾的喃喃自語,無法走向真正的“善”,無法通過普通人良知、常識中正義的檢驗。

以戰時的廣島作為背景的動畫電影《在這世界的角落》的海報,在廣島的諸多景點隨處可見。熱愛畫畫、渴望着普通人的愛情的女主角小玲,在困惑與無能為力之中,眼看着自己的日常生活是如何被戰爭毀掉。在電影裏可以看見她無私的幫助鄰居,笨手笨腳地應付生活和婆媳關係,但是她也會為吳港中黑煙滾滾、耀武揚威的戰列艦感到驕傲,甚至在聽到裕仁天皇的終戰宣言時歇斯底里喊道“為什麼不戰鬥到底?”這部電影在上映後的評價譭譽參半,隨着戰爭經驗的褪去以及日本左翼運動的衰落,類似於《赤腳阿元》和《螢火蟲之墓》這類作品對戰爭時的國家體制和集體無意識下的狂熱的批判已經悄無聲息地落幕。作為與戰後和平主義對照存在的戰時已經徹底凝固。而這種以生活化逃避政治判斷和抉擇的“迴歸”,對作為戰爭的受害者的其他國家來説,卻是一種尷尬乃至冒犯的存在。平淡、温柔卻苦澀的故事,背後是一個民族迷狂的過往,而最終消解這一切的是東亞式的“過日子”的敍事。日本國家主義的狂熱泄露到日常生活的痕跡可以隨着政治與意識形態的改良逐漸隱身,但是卻也正是這種過日子的邏輯,使得普通日本人逃避着責任,以一種“無思”的態度面對現實,直到大難臨頭。

以戰時廣島作為背景的動畫電影《在這世界的角落》 作者供圖

三

政治學者丸山真男曾作為一名軍人(1945年4月開始,丸山真男在廣島市宇品町的陸軍船舶司令部參謀班任職)目睹了原爆的過程,當原子彈投下的那一刻,這位親歷了戰前日本特務統治與左派運動的知識人,意識到此刻正是日本帝國的徹底終結。而他也將之後一生的志業,設置於解釋“此刻”以及背後那個看似複雜而曖昧卻在責任倫理和政治決斷上異常幼稚的日本。“任何專制制度的基礎是人的意見。”丸山真男想解釋的是,是什麼樣的體制與結構,使得看似陳腐、墨守成規的官僚,成為了軍國日本最堅實的基礎。

丸山真男在《超國家主義的心理》一文中,把日本在亞洲的暴行歸咎於日本扭曲的政治文化和憲制結構,卻反對日本政界所主張的“一億總懺悔”,因為把戰爭責任均等地灑向每一個人頭上,其實卻使得在戰後逃過審判而被新政府接納的“大人物”們真正逃脱了譴責。如果未能按照每個人在體制中所處的地位來清算責任,空洞的懺悔實際上在為已經在戰後政府登堂入室的“大人物”們推卸責任。看似國運一路坦途的明治時期,儘管有了憲法乃至政黨政治,卻並未誕生真正的國民主義,在日本具有自由意志並承擔決斷的只有天皇制。只有使得判斷和記憶的權力回到每個人手裏,那麼跨越歷史與地域的和解才會成為可能。

然而民族國家的時代卻從來沒有給過以倫理和共同歷史記憶的集體以和解與超越的機會,尤其在後冷戰的國際秩序逐漸消解,新的地緣格局暗流湧動的東亞,對於戰後東亞秩序主導權的爭奪,也是以集體記憶和戰爭罪責的討論作為焦點。儘管看起來,戰後的日本早已在美軍的指導下完成了民主化改革。但是新的民族主義以歷史認識和正常國家化的討論展開,在這種敍述中戰後的歷史責任被稀釋,作為犧牲品的廣島“受害者”和那些所謂為“帝國”而犧牲的“殉道者”,要麼被等量齊觀,作為“統一的國民主體”而存在,要麼被刻意遺忘,以“受害者”的身份強調日本國民在戰爭中的悲慘境遇。

在當下政治體制和國際秩序下高度扭曲的日本社會,去發掘它源自作為公民與集體的主體性,會發現其民族主義以一種同樣扭曲的方式展開。無論是日本右翼自1990年代以來對於家永三郎教科書訴訟案以及“東京審判史觀”“自虐史觀”的批判,還是對美國的戰後改造的怨恨以及日本在國際事務上的尷尬位置的憤怒,某種帝國的遺緒依舊在看似“現代”與擁抱和平的日本社會暗流湧動。政治哲學家沃爾澤在《正義與非正義戰爭》一書中,認為投下原子彈並非是出於正義的自衞,而是美國為了追求速勝無所不用其極的體現,這使得戰爭的痛苦加倍。同樣,政治哲學家羅爾斯也認為廣島的轟炸逾越了一個文明國家的底線,因為美國在使用原子彈之時,已經勝券在握,並非必要手段。這也使得美國對於日本的審判與改造失去了道德上的説服力。

日本的帝國想象不再是以古典式的“國體論”和“萬世一系”而存在,而是一個“非正常國家”對歷史所造就的現實而形成的怨恨與不甘。這種新型的民族主義,也悄悄地散落在每一個國民的心底與記憶雜糅,在東亞的歷史世界裏世界糾纏、激盪,形成了新的迷宮。

四

如果説原爆的紀念是戰後日本“記憶之場”的重要的聲部,那麼另一種曾經被壓抑今天又被允許釋放的聲音,則顯示出這一片記憶之場的駁雜與扭曲。在距離廣島原爆紀念館不到兩公公里之遙的廣島護國神社以及吳島的大和紀念館,就是以一種截然不同,乃至對立的方式,宣誓着不同歷史形式的存在,以及政治對於記憶的操弄。同樣是犧牲者的面容,“原爆紀念館”中的年輕人使人感到的是還未展開的青春的凋零,而大和紀念館中那些“犧牲”的“英靈”,那些絕望地駕駛着零式戰鬥機衝向美軍航母的飛行員,那些懷揣着寫給母親和妹妹的信向着鐵絲網與機槍陣地衝鋒的士兵,卻讓參觀者感到恐怖,戰後日本的國民心理的重建並不是在“白茫茫一片真乾淨”的廢墟上進行,而是舊帝國的心理與記憶的沉澱裹挾着爭議與屬於日本精神中的扭曲的再次啓程。

廣島向遊客展示的是原爆“受害者”的敍述與護國神社背後的“自由主義史觀”(自由主義史觀是由東京大學教授藤岡信勝提出的歷史驗證法,它的攻擊對象稱為“自虐史觀”以及“東京審判史觀”)的並行不悖,要求遊客把兩者視作民主國家對於不同言論與表述的尊重。這種內在的糾結使人困惑,既不是號召和解也不是宣揚仇恨對立,而是作為“受害者”的廣島再向全世界展示着這道傷痕,並希望用自己的遭遇向全世界昭告戰爭與核力量的殘酷。但是卻又有另一批人用屬於上個世紀乃至追溯到古典的方式,向人們宣告今天的日本有多麼“特殊”,第一羣日本人面對的是今天的整個世界,那麼第二羣日本人面對的則是作為“歷史共同體”甚至“血緣共同體”的日本。文學批評家江藤淳曾言;“最為重要的、只要是日本人自然皆會珍惜的東西,就是日本之為日本的特質”。所謂“護國”與“慰靈”之於今天的日本人,彷彿是一場過去與今天的連接,只有在屬於日本的市民宗教的國家神道(日本民俗學者葦津珍彥對“神道”的定義是,所謂神道與起源於天才創始人的教義的佛教、基督教等等不同,那是在數千年日本民族大眾生活中自然成長式地被培育出來的民族固有精神之總稱)中,才能真正成為“日本人”。然而他們刻意忽略的是他們祈禱乃至渴望迴歸的日本,恰恰是造成廣島悲劇的施暴者本身。

文學學者加藤典洋有一個頗有意思的説法,日本有些神社所供奉的“犧牲者”之於今天戰後的日本人的關係,如同一場大火之中,用身體架住坍塌的建築的犧牲者,沒有他們的犧牲,就難以有日本的“戰敗”認識。同樣,在備受爭議的電影《永遠的零》中,作為神風特攻隊的男主人公宮部久藏在最後一次行動時的動力也是希望用自己的犧牲去證明戰爭的“荒謬”,去為活着的家人開拓出戰後生存的道路。然而對於施害者與“受害者”雙重身份的日本人來説,這場戰爭彷彿是意外之災,是明治與大正時代的“正軌”之後的一段意外的歧途。擁有這樣記憶和認識的人們,神社是他們的安頓心靈之所。兩種記憶的交鋒,乃至國家權力利用兩種記憶的衝突,試圖壓制另一種,也正如戰後日本國家建設本身“非正常國家”的尷尬。

國家體制和神道信仰悄無聲息地將普通人對失去親人的悲痛,以意識形態偷換為國家情感的介入。戰後日本所供奉的所謂“英靈”背後,是另一片血與淚的汪洋。而戰爭的殘酷以及不義,被國家主義介入的歷史記憶,已經被刻意濾去。這種悲痛並非在現實與歷史的真空中存在,在作為犧牲品的日本國民之前,亞洲各國已經早已被狂熱的日本軍國主義蹂躪過了。喪失了歷史意識與責任感的慟哭,是沒有資格留在公共記憶的悠長迴廊之中的。

歷史的慣性是如此強烈,歷史的遺留物也在一直提醒我們,熟悉並作為常識存在的歷史充滿了不安的噪音。當我們試圖理解這種噪音如何存在,我們才能理解兩種觀念背後的衝動以及彼此之間隱秘的關係。借用思想史學者子安宣邦在《國家與神道》一書中對日本戰爭體制與背後政治神學之間的關係的論述,“政教合一之國乃是戰爭之國,為臣民提供一個死後安居的場所是使臣民投身戰爭的前提。”如果日本沒法揮手作別舊帝國的亡靈,國家繼續綁架個體的記憶與歷史,類似的悲劇與留下的巨大的歷史空洞,依舊會繼續存在。

五

走出原爆紀念館彷彿走向了另外一個世界,這裏沒有戰爭的陰霾,也沒有歷史責任的沉重。廣島和平紀念公園背後的商店街上熙熙攘攘的人流,公園裏的遊船上坐滿了來自各國的遊客,然而回看今天的世界,日本的作為難以告慰那些真正無辜的戰爭受害者。日本的歷史記憶與解釋權並不是日本人獨享的,在今天東亞成熟的民族國家體系之中,20世紀日本的戰爭以及遺產是冷戰體系下新的政治民族澆築的,它們既渴望徹底埋葬戰爭與帝國的亡靈,又無法擺脱昔日帝國光環的誘惑。

或許,戰後日本的改造本就是一場半推半就的“悔改”。無論是日本戰後的整體改造還是民主革命,全是在美軍的監督下進行的,改造的直接目的則是在兩極格局下,以保護者的姿態通過《日美安保協議》將日本打造成東亞冷戰陣營的前沿基地。如果刻意濾去戰爭的經歷與戰時思想的形成,這場懺悔也極易劃入一種對於日本文化的本質主義否定,和簡單的東方與西方的二分法——將戰爭的源頭追溯到日本文化本身,變成了一種美軍所主導的“正義”對無法內生出民主的非西方國家的改造,卻放棄了理解更復雜的政治決策是如何在一個先天不足、後天失調的政體中誕生。這種懺悔實際上也變得與戰爭日本所宣傳的“白種”和“黃種”的戰爭並無不同。這種俯視與凌駕的視角,卻滋生出日本對於戰敗與戰後體制怨恨的態度,使得曾經試圖埋葬的,以另一種面孔重現浮現。這種浮現的直接原因,就在於美國的戰後改造,是以一種實用至上以及服務於地緣政治的方式,斷然抹殺了日本公共記憶中的眾多雜音。

我們絕不接受對於日本戰爭責任的否定,同樣這些未清理的罪行也值得更多的注視與關注。缺少這樣的前提,東亞國家層面的和解與共生難以實現。但是作為加害者與“受害者”並存的日本人在戰爭時的聲音——他們的暴虐、呻吟乃至戰敗後他國無法理解的低語,同樣是新生的東亞歷史的一部分,正如廣島原爆紀念館的展廳一個角落擺放着各種語言的關於廣島核爆的書籍一樣。也許在人性與良知的世界中,廣島受難的記憶與慟哭的過往,是一代人的共同記憶。但是,從民族國家的生成與獨立的過程看待東亞百年以來的歷史,我們難對心無芥蒂的對作為“受害者”的廣島報以同情。法國社會學家哈布瓦赫對於集體記憶有這樣的定義“過去不是被保留下來的,而是在現在的基礎上被重新建構的。同樣,記憶的集體框架也不是依循個體記憶的簡單加總原則而建構起來的;它們不是一個空洞的形式,由來自別處的記憶填充進去。”

原爆紀念館中翻譯成各國語言的介紹廣島核爆的書籍 作者供圖

真正的和解也許必須站在一種基於道德重量與超越種族、國籍的普遍人性的視角之下展開。日本的戰爭罪責在接踵而至的冷戰體制以及東亞世界體系的糾纏中難以得到徹底的追究與解決,但是我們會去傾聽東亞各國在歷史造成的戰爭與苦難中的各種執拗的低音,超越民族國家的歷史以及與生俱來的悲情。在跋涉之後找到一種共識,走出歷史與記憶的叢林。讓使用核彈解決地緣政治爭端的時代徹底結束。