將外賣騎手職業“苦難化”,是另一種歧視_風聞

佘宗明-央视特约评论员、数字经济智库高级研究员-09-06 10:02

▲邢斌跑外賣期間的自拍照。

文 | 佘宗明

茨威格在《同情的罪》裏説,一個人的同情要善加控制,否則比冷淡無情更有害得多。

這並不是説人不該有同情心,而是説,通往傷害之路,有時候就是同情鋪就的。

就在幾天前,山東臨沂大學文學院講師邢斌的一篇《2022年冬,我在臨沂城送外賣》火了。

在這篇爆款文章裏,邢斌講述了自己兼職跑外賣的經歷:1個月裏,自己跑了2000多單,接觸了幾百個商家,敲了2000多户門,平均每天騎摩托210公里、步行32000步、爬110層樓。

他對外賣騎手這份職業的評價,大致可以歸為一句:送外賣,苦。

▲邢斌老師的手起了很多繭。

因為以田野調查報告形式還原了外賣騎手的“生存樣本”,邢斌被不少網民稱作“真正的知識分子”。

他的講述很帶感,他的分析則很“法蘭克福學派”——在對照中國和日本北美外賣員的處境後,他將問題歸咎於“平台隱性控制結構”“工會”“大系統”等。説白了,還是流行的“內事不決罵資本”式歸因。

講述底層的不易,鞭撻資本的無良,這是典型的“類爽文”敍事。在“大學老師體驗眾包外賣員”的熱搜詞條下方,不少人的“反資本”情緒又找到了標靶。

但將經濟問題泛道德化的執果索因,結果大概率是以“同情”之名製造出對外賣騎手們更大的傷害。

外賣騎手們最需要的,絕對不是砸他們飯碗式的“為你好”。

01

《2022年冬,我在臨沂城送外賣》,本質上就是《一個大學老師決定去送外賣》跟《外賣騎手,困在系統裏》的結合版。

躬耕方知稼穡艱。無論是人社局副處長體驗送外賣,還是大學教師兼職送外賣,原本都是有價值的:他們的關注通常能吸引更多的關注,透過他們的所見所聞,公眾能對外賣騎手羣體的生活狀態有更深入的瞭解。

這些年,部分外賣騎手“用生命裸奔”的景象,就頻頻引發輿論關注。到頭來,這類關注倒逼了整個快遞行業的規則體系完善。

接連強制派單機制容易導致騎手超負荷運轉?那就“算法取中”,放寬配送時限。

偏嚴的超時罰款與差評處罰機制會致使騎手動輒超速逆行?那就試點“服務星級”激勵機制,變超時罰款為扣分、明確可加分彌補。

工傷保險成難題,讓騎手出事後沒保障?那就啓動平台靈活就業人員職業傷害保障試點……

説到底,不能諱疾忌醫,有不足之處,該正視就得正視,該改進就得改進。

邢斌老師在文中反映的很多情況,如對外賣騎手違規處罰的剛性規則能否預留更多柔性化的“豁免場景”,確有討論空間。

當然了,目前看,他説的有些情形並不確切——在媒體的後續採訪中,當地外賣站點站長的描述和許多騎手的説法,還有他的真實跑單時長、實際收入等數據,都和文中説的有些出入。

如“1個月跑了2000單”。

據南方都市報報道,當地外賣站點站長反饋,邢斌在該平台一共送了365筆訂單,並不是文章裏説的2000單,“站裏有三年經驗的專送老騎手,一個月也只能跑1000出頭的單量。”

系統後台顯示,邢斌跑的是兼職眾包騎手,可隨時上線下線,跑單時間是從2022年12月22日到2023年1月26日,共計完成365筆訂單,最終提現4348.34元,“期間的實際有單的天數為29天,系統顯示的日均有單時長為5小時。”

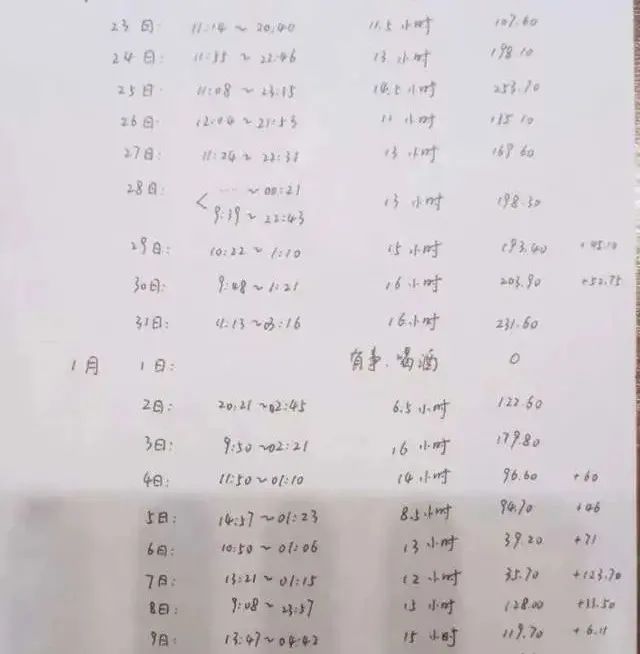

邢斌本人也坦陳,“2000餘單”並非是精算的結果,“我主要記錄的是我今天干了幾個小時,然後拿到了多少錢”。

▲大學教師體驗送外賣的相關短視頻下方,有部分網友對邢斌1個月跑2000單的説法表示質疑。

如“送單超時被罰200”。

邢斌提到,因送單超時被罰款200元,把外賣送給客户後忘點送達之後再點被罰50元至100元,還稱送單期間催促顧客會被罰款500元。

據媒體報道,系統記錄,其賬號因違規產生單筆最高扣款發生在1月26日,原因是騎手因誤操作點送達,向客服申訴後未通過,客服為其申請了15元關懷金,對比賬號扣款記錄,實際扣款是50元。其餘因系統違規產生扣款金額,均不超過15元。

另,臨沂於2022年針對專送騎手落實“服務星級”機制,對專送騎手收到差評、超時等情況的處理從扣款改為扣分,根據全月累計積分來評定騎手的服務質量,進而確定對應獎勵,以降低偶發狀況對騎手收入造成的影響。

如“騎手出車禍了,每天扣的3元保險(公司扣了60%,只把1.2元交給保險公司)提供最高6000塊錢的傷亡保險。”

事實是,平台每天自動扣除的是“一日意外保險”費用,傷亡保險賠付上限不是6000元,而是60萬元。

釐清這些,是為了強調一點:體驗性調查文字該首先回歸細節真實,剔除可能存在的“文學加工”。

02

耐人尋味的是,邢斌對外賣騎手境遇的呈現是以苦難敍事為基調。他筆下的騎手形象,似乎只剩下被悲情化敍述錨定的扁平單薄。

他在採訪中講述外賣騎手境遇時,總是免不了將其跟高校教師的進行對照,以此凸顯送外賣的“苦”。

但以“大學教師”身份看“外賣騎手”職業,將工作時長、職業收入等問題在同情心驅動下一概歸因於職業本身,未嘗不是帶有隱性身份歧視的認知偏差。

這份同情,本質上是基於上位視角的“他者凝視”。

對外賣騎手們來説,他們丈量外賣騎手工作的好壞,必定是從自身出發,而不是先入為主地代入大學老師的身份。

現實中,擺在很多外賣騎手從業者面前的,一開始就不是“當白領or送外賣”的按鈕,而是“去工廠還是送外賣”的選擇。

換句話説,外賣騎手職業的存在,為很多原本只能進工廠的人增加了選項。多了個選項,就意味着多了些可能。

更何況,對於那些周邊缺乏產業帶輻射的欠發達區域的大量勞動力來講,跑外賣等於不低的工資和難得的“家門口就業”機會。

根據媒體的報道,邢斌老師家住在臨沂最好的小區,“開車進門,年輕保安會給我敬禮;外賣從不讓進小區。” “家境殷實”的邢斌老師也許覺得送外賣收入低,可這或許是“我不要你覺得,我只要我覺得”。對很多務工人員而言,送外賣能兼顧正常收入跟照顧家人的雙重需求,比外出打工要好多了。

邢斌的調查中有個細節是,臨沂當地跑單較多的眾包騎手,月收入約在7000元左右——參照臨沂當地的平均收入水平,2023年上半年臨沂城鎮居民人均可支配收入是23846元,農村居民人均可支配收入是10098元,這已超出城鎮居民的平均收入線。

▲邢斌每天記錄的配送時長和收入。

他自稱兼職跑眾包閃送等,1個月下來毛收入7000多元,在當地已不算低。

由於入行門檻低、包容性強,外賣騎手職業給無數人提供了兜底性就業機會和增加收入機會。數據顯示,兼職送外賣的羣體中,1/2左右是工廠工人。

送外賣對邢斌老師也許就只有“體驗價值”,對他們卻有着“生存價值”。邢斌的確看到了送外賣的辛苦,卻沒看到這對很多騎手來説是眾多的“苦”中一種能夠接受的的苦——它是許多人最不差的選擇。

邢斌老師也曾和學生討論過騎手權益的問題,有回答道:“有外賣平台這些人還能維生,沒有平台,這些人只能家裏坐着。”邢斌老師對媒體説,他對這個學生的答案非常失望。

朋友就説:直面現實永遠太難。你可以選擇為美團還是餓了麼送外賣,你還可以發誓餓死也不去送外賣,但你無法拎起自己逃離這個“手停口停”的社會。

03

走馬説:外賣行業是一個社會調節器,讓沒有退路的人們有了一個避難的場所;它是一個社會解壓閥,讓苦難得以疏通,讓沉淪者向上;它是一個區域平權的開路者,讓三四線城市的騎手也能收穫相對高收入的薪水,不需要跋山涉水去千里之外的大城市謀生。

在當前就業形勢下,送外賣、跑滴滴已充當了就業“緩衝區”。

邢斌老師當然不需要靠送外賣來養家餬口,可很多人都需要。

除了增加收入改善生活,送外賣還維繫了很多人調節生活壓力、體驗多樣可能、掌握更多技能、融入城市生活等期望。

有的人是為了逃離職場樊籠、體驗不一樣的生活而去當騎手,有的人本就擅長包裹分揀、喜歡跑腿工作,還有的人是期冀在送外賣中創造價值、融入城市。

媒體曾聚焦的“斜槓工人”胡軍,就是個例子:生於1986年的他,是某知名製造企業負責電子元件產品線的線長,但上下班時間固定,為了盤活閒餘時間、緩解工作壓力,他先是拍短視頻、搞直播,後是兼職跑單送外賣,他對此樂在其中。

不少人顧慮外賣騎手的職業發展瓶頸問題。好在,隨着職業技能等級認定與專業技術職稱評審的貫通機制的建立健全,其職業培訓體系、晉升機制、轉崗通道、技能提升舉措正漸次完善,技能人才成長的“天窗”正被打開,“外賣小哥也可以評職稱”的圖景已經照進現實。

有人專職送餐,有人兼職跑腿,不同人的“職業繫留點”,造就了選擇的不一樣。但一樣的是,為了生活而打拼的踏實。

▲四川一外賣小哥在直播時説:外賣騎手要的是尊重,而不是同情。

將這些拋開,以單一的“苦”和“慘”去定義外賣騎手這份職業,看似是同情,其實是另一種歧視。

這未必是外賣騎手需要的。有騎手在直播時就説:“我們外賣騎手要的是尊重,而不是同情”。

需要尊重而不是同情,説白了,就是需要平視而非俯視。平視接受換位思考式的共情,但拒絕居高臨下式的同情。

外賣是份正常的藍領職業,不是什麼羞於啓齒的行當,沒必要用悲情化渲染將其“特殊化”。“最卑微的骨頭裏,也有尊嚴的江河”,基於上位視角的同情,恰恰是踩踏騎手的尊嚴。

薩特就説:憐憫令我嫌惡,或者不如説,令我反感。

04

在當下,説到外賣員快遞員,許多人的結論不外乎資本壓榨勞動者。

研究平台經濟和數字勞動的孫萍老師將其稱為“理論化路徑遇到了困難”。她認為,數字勞動研究該引入跨學科視角,而非陷入控制-自主、壓制-反抗這樣的二元話語。

遺憾的是,邢斌在呈現外賣騎手的辛苦後,又撿起了“平台剝削”的解釋框架。

他引用齊格蒙特-鮑曼在《工作、消費主義和新窮人》中對“新的工廠系統”的大批判,活像有些白左拿尼爾·波茲曼的《娛樂至死》呼籲對電視、短視頻管一管的樣子。

製造“騎手幹着全世界強度最大的外賣工作,拿着最低比例的收入VS大股東們在全世界豪宅遊艇轉移資產”的醒目對比,將問題引到階層和資本問題上——這是將一份嚴肅的田野調研,變成了廉價的快餐“爽文”。

在外賣員快遞員收入問題上,將思考的觸手伸向泰羅制而不伸向更深層次的結構性問題,迴避他們的處境跟系統之外那個“更大系統”之間的關聯,必然會失之偏頗。

邢斌老師很有情懷,可他也許該瞭解下,外賣騎手的收入水平高低會受市場因素影響,最終在市場調節下達到某種均衡:高了,會有更多人湧入,將其拉低;低了,又會有很多人退出,將其拉高。

邢斌老師很有同情心,但他也許該瞭解下,真要將中國外賣騎手的配送費與日本北美對齊,只會讓更多的外賣騎手丟掉飯碗。

他或許該明白,就業就是最大的民生,外賣騎手成為巨型“就業容納器”,本就是平台社會價值的反映;該明白,看待外賣行業的問題,該先回到市場經濟邏輯而非“文學視角”。

北京大學電子商務法研究中心主任、法學教授薛軍對此點評得很到位:

作為學者具有表達的能力,普通外賣員缺乏表達的能力和渠道,所以類似的“田野文章”越多越好。但其價值也就限於此,不能一驚一乍的。如果把這篇文章看做是控訴平台“周扒皮”本質的實錘、鐵證,形成某種輿論“風暴”,似乎就有些過了。

我們什麼時候,能夠基於實實在在的數據和客觀事實,能夠真正尊重市場邏輯,尊重經濟規律,來形成治理思路,而非基於道德直覺,基於個案基礎上的爆款新聞、爆款文章來推出應激性質的治理政策,那就是我們走向成熟的表現。

罵平台萬惡容易,給更多人提供就業機會卻很難。

興許有人會説:邢斌老師鞭撻資本的背後是對弱者的同情。

我理解他的同情。但同情也許有一萬種正確打開方式,沒有一種是“以同情之名製造傷害”。

有些同情,就是歧視。有些“為你好”,並不真的友好。

紀錄片導演周浩的那句話,或許值得很多人尋味:

不要隨意去同情,“有時候,這種同情本質上是一種僭越。同情讓人獲得了一種俯視的視角,隱約地滿足某些優越感。”