裸辭創業的年輕女孩,“我想成為怎樣的自己?”_風聞

刺猬公社-刺猬公社官方账号-09-12 13:12

文 | 林夢晴

編 | 園長

一年前,鑽石從互聯網大廠裸辭,開始“浪跡天涯”。她去農場隱居,在海南衝浪,到長沙擺攤。現在她在大理,和朋友住在月租不到1000塊的小屋裏,旁邊是洱海,遠方是蒼山,家門外種滿梨子、石榴和藍莓。她擺着自己純手工製作的首飾攤,“按照內心的狀態生活”。

在就業形勢越發嚴峻的當下,像鑽石一樣的女孩還很多。她們從大公司的“軌道”果斷轉身,跳入人生的茫茫“曠野”,開起了屬於自己的首飾攤、咖啡廳和粉色小店······

也許對於七八十年代的女性而言,創業是在開拓一種生存的希望。但之於今天的年輕女孩,創業早已變成一道多選題,“生存”和“成功”不是唯一的答案,“可以養活自己”也不是證明自己的唯一路徑。

她們的行為更像一種符號,其背後承載的不是“能否成功”,而是“我拒絕怎樣的生活”和“我想成為怎樣的自己”。

深山裏的花也想和你浪跡天涯

在與鑽石的對話中,“好玩”是出現頻率最高的字眼。

“一開始我做手工只是覺得好玩”,“出集市挺好玩的”,“最後待的那家公司真的很不好玩”。

這個90後的女孩説,“我必須要按照內心的狀態生活。”

每週五至週日上午10點,隱藏在大理街巷裏的牀單廠集市支起或大或小的攤位,陶社、銀坊、咖啡廳等小店聚攏起些微的人氣,伴着不遠處的小型livehouse輕歌慢搖。

鑽石拖着行李箱走到攤位前取出首飾。奶白色戒指放在黑沙中,遊牧系列耳環躺在黑色紋理的陳列台上,法式串珠排列在木質方盤中,鑽石用最適合它們的方式精心陳列,這些都是她的純手工作品。

原創耳環《黑金禮裙》是致敬香奈兒的黑金裙,鑽石用黑瑪瑙和黃銅元素組合,尾部黃銅可輕輕擺動,宛若身着黑色禮裙的女人飛揚起金色的裙襬。鑽石賦予這個作品的寓意是“希望每位女性都能自信且充滿期待地與生活起舞”。

鑽石製作的耳環《黑金禮裙》,圖源受訪者

更多時候,鑽石不會賦予首飾意義,“好看”就足夠了,她更享受制作過程的簡單快樂。“做手工本身就是開心,並沒有説它有多大意義,你開心就好了。”

最開始吸引鑽石進入手作人世界的也正是這份“開心”。

一年前,鑽石無法忍受寫報告、培訓種種形式化又浪費時間的業務,放棄了40萬年薪,從互聯網大廠裸辭,那是她迄今為止最後一份正式上班的工作。

此前的路也並不好走,她被辭退過,待業過,還過26萬的外債,患上抑鬱症和重度失眠。她曾在視頻中分享自己最糟糕時的狀態,“每天除了打遊戲沒有力氣做任何事,情緒極其不穩定,坐公交車也會一直哭。重度失眠持續兩個月,每天凌晨五點鐘才睡着,早上八點就會醒來。”

離職後,鑽石跟隨豆瓣一則農場招募的啓事來到浙江金華,在一片800畝的大農場待了將近半年。

她在3月的山裏挖竹筍,摘5月的草莓做成一罐罐的野草莓醬,在江淮的梅雨時節伴着雨聲打坐冥想。她不知道接下來自己該幹什麼,只覺得那裏的生活極大地緩解了自己焦躁的情緒。

也是在那裏,她遇到了一批手作人。

農場的招募啓事帶來了一位做機器人的女孩,她在農場住了半個月,天天給大家做飯吃。一次她需要在出集市前趕工,鑽石幫她做了幾個小機器人,意外發現手工很有意思。

她又用女孩子隨身帶來的樹脂材料做了第一個植物耳環,專用色精將樹脂染成半透明的天藍色,採摘的穿心蓮如同漂浮在澄澈的湖面。一天下來,她用不同的植物做了七八個樹脂標本。

鑽石製作的樹脂標本,圖源受訪者

鑽石回想那時的心境,感慨做手工藝是個“活在此時此刻”的狀態,你可以全身心地投入當下這件事,不會被外界的任何因素干擾,這和在辦公室發呆不同,那是一個很容易進入心流的過程。

離開農場後,她開始了做手工擺攤旅居的生活,杭州、蘇州、北京······“擺攤是個看天吃飯的活”,多的時候一天可以入手兩三千,少的時候可能就一百。她也靠一份遠程工作維持基本開銷,工資不是很穩定,但工作時間自由。

期間,朋友也給鑽石介紹過幾份月薪過萬的工作,她動搖過是否要回去上班,但最終還是放棄了。普通本科,沒有核心競爭力,斷斷續續地脱離職場生活,鑽石覺得自己沒有繼續“卷”的資本。同時她稱自己為“大齡未婚女性”,因為她曾通過某大廠的重重面試,卻停在了最後一關,“被卡年齡了,那時我才28歲。”

她想,與其在一個很廣的地方擠破頭去做一件沒有多大上升希望的事情,不如找一塊很窄的地方做自己的事。

鑽石決定去尋找自己的選擇性。就像手工,不想做就不做了,狀態好就做到做不動為止。就像她更喜歡黏土,因為它可以成為戒指、項鍊、耳釘等等任何東西,但穿珠穿了100條,它也還是個穿珠。

她像在寫一部自己的小説,看看寫到最後會是怎樣的結局。

“在中國的理念裏,越長遠的規劃越成功,但當你20多歲時,外面很多事情其實都沒接觸過,怎麼就能一條路走到黑呢?”

現在她在大理,和朋友住在月租不到1000塊的小屋裏,旁邊是洱海,遠方是蒼山,家門外種滿梨子、石榴和藍莓。

她留心着身邊可以變化的一切。隨手撿的枯樹枝和花可以放在陳列的花瓶裏,野地的石塊可以當展示板,路邊一根好看的樹枝可以用來掛項鍊。她從金華收集雛菊,從湖南採摘穿心蓮,在大理髮現許多連百度都掃不出名稱的植物,它們都彙集在鑽石的首飾攤上,攤子被命名為“花野集”。她想把山上、路邊不知名的野花帶出來,讓人們看到。

“深山裏的花也想和你去浪跡天涯。”這是花野集最初的廣告詞。

鑽石的攤位,圖源受訪者

危地馬拉咖啡豆的自由

與“浪跡天涯”的鑽石不同,00年的Jas堅守在深圳創業,“我覺得自由不是一定要往哪個地方跑,而是想做什麼就做什麼。”

今年7月,她在深圳的一家酒店大廳開了家咖啡店,同時做着這家酒店的品牌策劃。

“你覺得你的咖啡店會倒閉嗎?”

“肯定會,它不倒我都會讓它倒的。”

Jas的答案出乎意料,卻又符合**刺蝟公社(ID:ciweigongshe)**對她的想象——追尋自由和熱愛,又不被它們所框定。

就像她最愛的危地馬拉安提瓜的咖啡豆,香醇又略具野性。咖啡豆的包裝上印着危地馬拉的國鳥——格查爾鳥。此鳥生性自由,不能用鳥籠飼養,否則寧可絕食而死,因此它也被稱為“自由之鳥”。

危地馬拉安提瓜咖啡豆的包裝,圖源受訪者

愛上這款豆子是在2019年,那時她在星巴克兼職打工,準備考取“黑圍裙”。在閲讀相關書籍時,她看到一個在危地馬拉的尋豆師的描述:

“當我在那個清晨路過多火山的危地馬拉時,許久未噴發的火山意外爆發了,那時候的我,站在山腳下,太陽緩緩升起。我陪着車,在山腳下看了好久的火山爆發,一望無際,身邊無人,看到藍天、白雲、火山、太陽,還有自己。”

看到那句話的瞬間,Jas就被擊中了。其實她已經不記得尋豆師的原話,只知道很簡短,但她複述時卻用更多的語言修飾想象中的畫面。

“那個時候就覺得,這款豆子能把我帶進危地馬拉的世界,只要喝一次,我就能離自由更近。”

在危地馬拉咖啡豆的引領下,Jas漸漸發現,咖啡的味道其實不是苦的。當你為每款咖啡融進一段經歷或故事時,那些快樂的、渴望的、悲傷的情緒就會滲進味蕾,形成具有專屬記憶的味道。就像每次喝到危地馬拉的咖啡豆,Jas都會想到,哦,這是自由的味道。

就這樣,她被咖啡文化深深吸引,從一個不喝咖啡的人變成了只喝黑咖啡的人。她畢業時想着,“三年後我也要開一家咖啡店。”

但屬於危地馬拉的魅力也曾被短暫地遺忘。

畢業後,Jas入職某家連鎖品牌的餐飲公司做品牌策劃,週末繼續兼職星巴克的工作。問到“工作壓力有多大”時,她苦笑一聲,“天,我都要抑鬱了。”

每天基本從睜眼就開始解決問題,價格不合適、物料無法到貨、倉庫出問題······各種細枝末節的事接連不斷地湧出,這種狀態會一直持續到凌晨一兩點。期間還有開會、出差,最多的時候Jas同時周旋在18個項目裏。那時她一天只睡四五個小時,吃飯不在意味道,只關心是否能以最快的速度吃完。

“我像在一個漩渦裏生活着,旋轉着,日復一日。”

自我在旋轉中被消解,她連做了四年的星巴克工作都感到厭倦,“都是很機械的動作,咖啡機一按,咖啡就出來了,流水線一樣。”

被麻木地折磨了一年後,在某次吃飯的路上她遇到了一串愛心葉子,粉色的,綠色的, 在風的吹拂下自由舞動,好像在説,“只要開心就可以很好。”Jas突然意識到這一年的不快樂是再多薪資都無法填補上的情緒漏洞,“為什麼一片葉子都可以這麼開心地飛來飛去,而我不可以?”

Jas在路上遇到的愛心樹葉,圖源受訪者

最後一根稻草推動了命運的齒輪,Jas提交了離職申請,去吃了碗最愛的海鮮河粉,並訂好前往上海和香港考察咖啡店的機票,她準備提前實現兩年後的夢想。

經過50多家咖啡店的比對,考察地理位置、裝潢設計再到產品包裝等各個環節,又用2個月時間完成了60多頁的PPT,完成了店鋪品牌故事、產品、裝修風格等等方面的初步構想,最後她將自己的咖啡店稱為“Free Coffee"。

品牌介紹的卡片上寫着,“我們跑遍上海、香港,企圖在咖啡之都找到自由的味道。特調的柚子風味、牛奶喝到蘑菇風味、手衝的成千上萬味蕾······我們逐漸在咖啡裏尋找到了自己。”

當然,自由在現實面前也是有限度的。像許多夢想開咖啡店的人一樣,她曾揣着幾萬塊錢在深圳的一個村望而卻步,20平米月租2萬的店鋪周圍開了二十多家咖啡店。她曾從零尋找品質優良的咖啡豆,每天淬出36克的美式濃縮嘗試味道,由於對胃的損傷較大,之後一星期都不敢喝咖啡。

據咖門發佈的《2023中國咖啡市場洞察報告》,2020年到2022年,全國18個主流城市的咖啡館數量連續3年逐年遞增。窄門數據顯示,截至2023年2月的14個月裏,中國咖啡市場新開店數5.6萬家,總店數達到了13.7萬家。

現在她的咖啡店開在酒店大廳的一層,租金不高,但2公里範圍內就有不下40家同類門店,包括星巴克、瑞幸、庫迪等等。業績基本處於收支平衡的狀態,Jas坦言她不想把經濟的賭注全壓在這家店上,所以還有一份酒店策劃的收入為生活保底,“咖啡店如果虧損了還能墊墊,不過就是我自己少花點。”

儘管生意不理想,但Jas並不後悔。她覺得,如果自己不開這個店,會用一生後悔這個選擇。現在她最開心的,依舊是擁有了一家自己的店,可以做自己喜歡的產品,然後悠閒地坐在自己的桌上喝一杯咖啡,“你會覺得真的很快樂。”

前段時間,她和朋友去了深圳灣公園,在草坪上鋪了個野餐墊,擺上水果、咖啡和音響,望着落日餘暉和潺潺流水,她們舉着星巴克的杯子合影。杯裏是危地馬拉咖啡豆的手衝咖啡,杯麪寫着,“去連接更廣闊的世界”。

Jas和朋友舉杯合影,圖源受訪者

PinkY****eah的粉色夢想

同樣不願被職場束縛的還有28歲的張小檸,今年4月她選擇從某互聯網大廠裸辭,在北京開一家椰子飲品店。

與鑽石的小攤、Jas的咖啡店不同,小檸執着於為自己的店鋪打造人設。

張小檸的第一家椰子水店開在商場的B1層,店名相當直白,“裸辭賣椰張小檸”。半開放的水吧側面掛着一個方形標牌,上面寫着“愛喝椰子水,也愛檸檬茶,上班沒啥勁,不知為了啥,不如裸個辭”。她坦言,這家店完全是自我經歷的展現,她的初衷就是將其打造成一個“互聯網嘴替”。

**店裏賣的最好的飲品是“黑心老闆暴打檸檬茶”。**洗淨檸檬切塊,連同冰塊倒入杯中,爆錘幾下,倒入茶湯和調色用的墨魚膽汁,一杯就完成了。

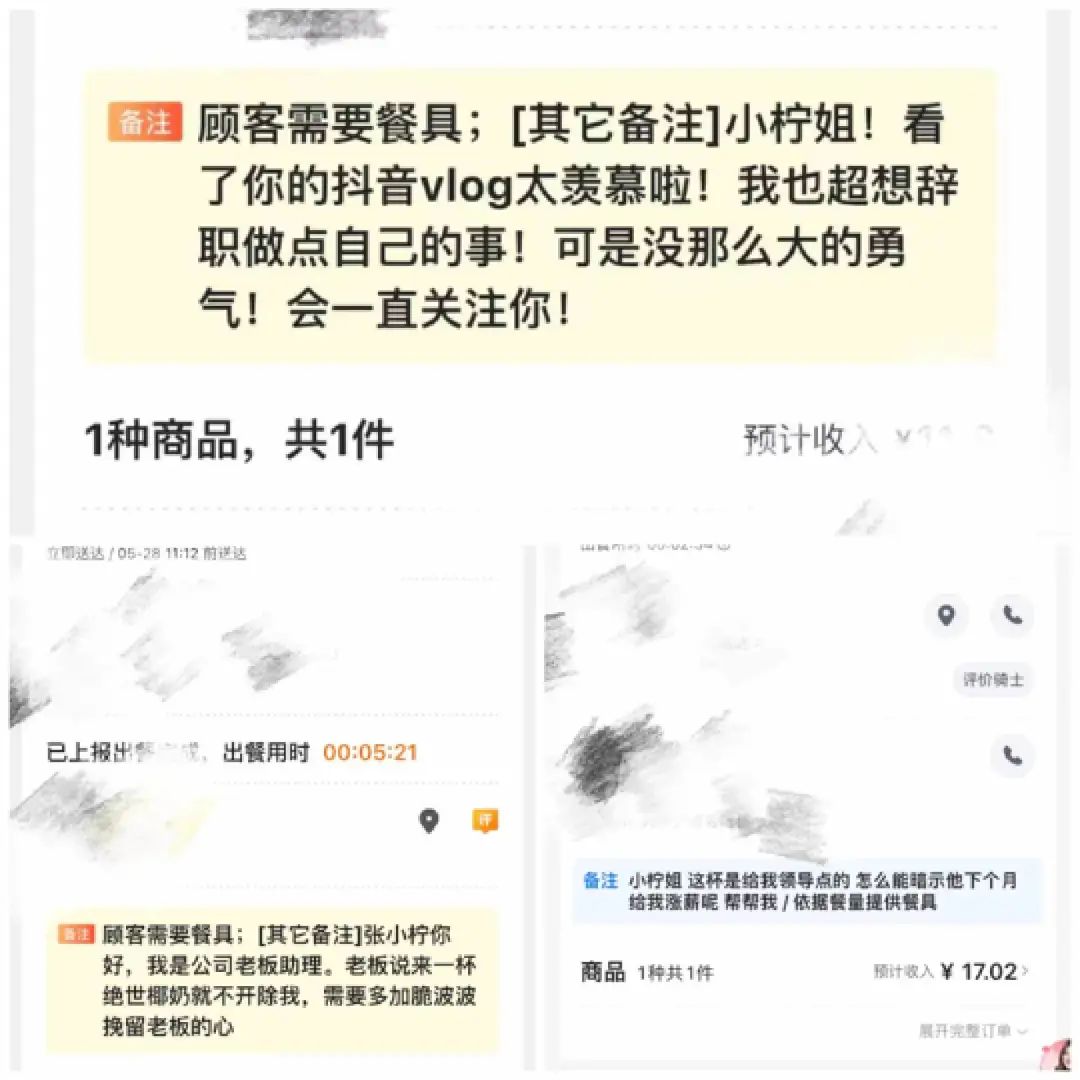

還有許多顧客給小檸留言,有的擔心公司裁員,有的苦惱如何暗示老闆漲薪,還有更多女孩羨慕小檸的選擇,感嘆自己想裸辭但缺少勇氣。不知不覺間,“裸辭賣椰張小檸”變成了大家傾訴的樹洞。

小檸覺得很有意思,在不忙的時候,她會將自己的經歷和鼓勵的話語寫在小紙條上,裝進外賣的包裝。這份心意會跨越幾百米、幾公里到達彼岸,完成一場與陌生人的聯結。

顧客留言,圖源受訪者

也會有一些女孩跑到店裏問小檸,“你真的是裸辭嗎?”“要怎麼開店呢?”小檸發現自己的選擇其實在一點點地影響一些女生,“我覺得不能再侷限於我自己了,是不是可以向外再去影響更多的女生?”

於是有了小檸的第二家店PinkYeah。

“我想告訴她們勇敢地去做,女性的能量其實很大。”

穿過喧鬧的南鑼鼓巷,拐入相對安靜的大道直行,路邊一家裝潢粉嫩的小店格外醒目。門口擺放着粉紅的桌椅和粉紅的自行車,壁櫥裏放着粉紅的髮卡、襪子和玩偶。

小檸的店鋪PinkYeah,圖源受訪者

第一次在店裏看到小檸時她扎着丸子頭,穿着玫紅色的圍裙,正在燈箱前為新研發的椰子飲品拍照。

掃了一眼燈牌上的菜單,會發現許多新穎的飲品種類——話梅與香檸水的碰撞,生椰與白桃烏龍的組合,椰子水與茉莉花茶的搭配,約二三十款飲品都是小檸和男友親手研發。

“一開始覺得做一個水好簡單,就看他們兑來兑去,一杯就做好了。自己做的時候才發現沒那麼容易。”他們沒有經驗,不懂配比,只能用最笨的辦法試。是選用芋泥還是芋泥粒,是0.8釐米的還是1.5釐米的芋泥粒,應該多放5克糖還是少放5克糖,他們和諸如此類的細節較勁,最瘋狂的時候一天要喝四五十杯檸檬茶,喝到第二天拉肚子,但還是要接着喝。

小檸的手邊放着一本《張愛玲傳》,封皮上寫着“也孤獨,也燦爛”,似乎小檸創業的生活也是這樣孤獨而燦爛。兩個月前,第一家店開到最後,周邊的店鋪都倒閉了,整層樓只剩他們一家,最後綜合考慮選址、人流量等因素,小檸也選擇了閉店。兩家店裏所有的決策也都需要自己決定,沒人兜底。

全天輪軸轉的疲憊,不再有雙休和節假日的喘息,各種瑣碎小事一股腦湧來的壓力讓小檸崩潰過幾次。但她臉上更多的還是笑容,在和一家自媒體對話時,她説,“人生掌握在自己手裏的感覺還是很爽的,我不用去考慮其他人的想法,只要我對它負責就好了。”

這也是小檸從大廠辭職的原因之一,她厭倦了把簡單的事情變複雜,一個極小的決策也需要層層審核,反覆討論,原本半個月甚至更短時間就能完成的項目往往要持續一兩個月。

現在她想研發什麼新品就研發什麼新品,想把店鋪變成粉色就變成粉色。她身旁的小門上掛着一塊布,印着“Yes,我是個會發財的女人”。

當然,在南鑼鼓巷發財並不容易,沿着這條街向南走便能發現二十多家茶飲店,做奶茶的、檸檬茶的、酸奶的······作為一家臨街店,PinkYeah的月租幾乎抵了第一家店三個月的房租。對小檸來説,如何利用臨街的優勢提高門店的曝光率和入店率是一個亟待解決的問題。

最後刺蝟公社問了最好奇的問題,“為什麼要選擇粉色?”

小檸的目光裏流露出一點興奮和憧憬,“粉色是每個女孩子小時候都很喜歡的顏色,但她們為人妻為人母或立業後好像不會再過多地關注自己,對粉色似乎也沒那麼在乎了。我希望她們在看到我這個店時,能激發起她們粉色的夢想和對自己的感覺。”

出門時,刺蝟公社看到門口的牆壁上掛着一幅圖,上面用粉色印刷體寫着,“Girls can do anything”。

PinkYeah牆上懸掛的標牌,圖源作者

(文中鑽石、Jas、張小檸均為化名。)

參考資料:

《2023中國咖啡市場洞察報告》

《年輕人的第一間咖啡店,正在倒閉》