瑞金醫院用腦機接口治抑鬱症,這23名患者怎樣了?_風聞

医学界-医学界官方账号-为你提供可靠、有价值的内容是我们的存在方式。09-13 07:33

流刺激大腦,就像是重新注入‘生命力’,擁有開心、悲傷、憤怒等的能力。人類正常的情感又回來了。

**撰文 |**凌駿

在被確診為難治性抑鬱症數年後,32歲的吳曉天悟出了一個道理,沒有快樂就沒有悲傷,反之亦然。“這是大腦運行的一個原理。”他的手機裏有一個APP,能控制裝在大腦中的兩根電極。每晚入睡前,他將大腦切換成“休息模式”,情緒瞬間低落,世界也安靜了下來。

吳曉天是上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院“腦機接口治療難治性抑鬱症”臨牀研究項目的10號患者。2020年12月,瑞金醫院腦機接口及神經調控中心啓動了這一項目,團隊將16個電極觸點植入患者大腦,電刺激與情緒相關的神經核團,試圖以此改善抑鬱症狀。

這是全球首次使用具有腦機接口功能的腦起搏器,多靶點聯合刺激治療抑鬱症。截至目前,至少已有23位患者完成了治療,抑鬱狀況平均改善60%。

在抑鬱症的大腦植入電極

“醫學界”見到吳曉天的那天下午,他手機APP出現了一些問題,無法調節刺激大腦的電壓。他解釋説,“從2.8V到4.8V,電壓高了效果好一點,但容易疲憊。我剛申請到自己調節的權限,醫生負責遠程監控數據。”

在客廳裏,吳曉天通過遠程視頻聯繫上管理硬件設備的工程師。吳曉天拿起身邊的中控台,對準右胸口來回摩擦,那裏有手術植入皮下的起搏器,直到手機APP、中控台和起搏器建立了無線連接。起搏器上有根電線,在體內向上延伸,隨後分成兩條,到達分別位於左腦和右腦的兩個電極。

吳曉天正在連接APP、中控台和起搏器

“和第一次見面時相比,你就和完全換了一個人一樣。”工程師説。調好了設備,吳曉天顯得有些激動,儘管2.8V到4.8V的實際效果差異並不算大,但自我調節的掌控感讓他覺得更加安心。

“很多人覺得這像是給大腦注射化學藥品,直接讓人感到快樂。但其實並不是這樣的。”吳曉天告訴“醫學界”,“電流刺激大腦,更像是重新注入‘生命力’,擁有開心、悲傷、憤怒等的能力。人類正常的情感又回來了。”

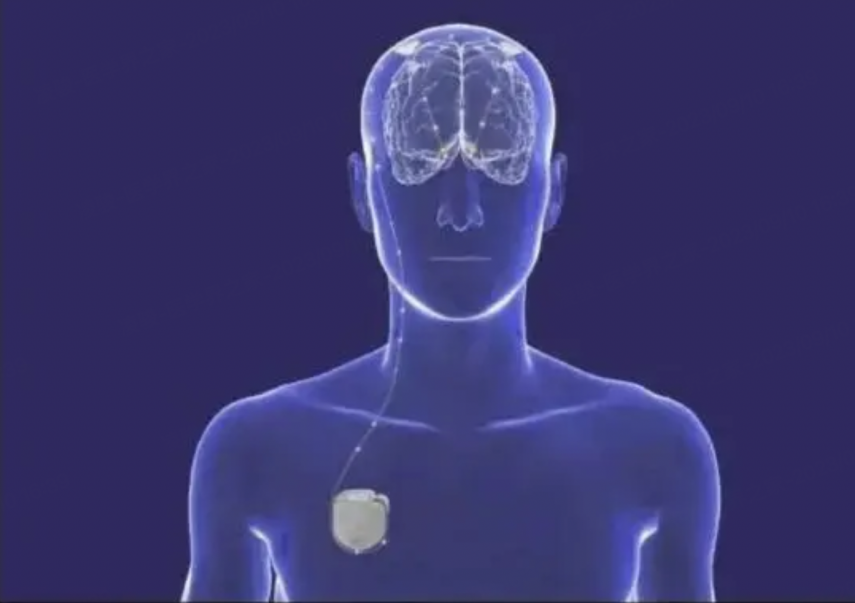

裝入吳曉天身體中的這套腦機接口系統,又被稱為“深部腦刺激(DBS,Deep Brain Stimulation)治療”,原理是通過植入的腦起搏器,電刺激調控神經活動進而干預行為、情緒、認知等。

設備模擬圖

上海瑞金醫院功能神經外科中心主任孫伯民是臨牀研究的負責人,他在接受媒體採訪時解釋稱,大腦中神經聚集形成神經核團。有些神經核團管理情緒。所以我們想,在植入腦起搏器後,電極刺激和情緒相關的神經核團,或許就能夠改善抑鬱症。

“目前學界的一個認識是,得抑鬱症可能取決於一個人生物學的基礎,大腦中某個區域的代謝、腦電活動可能產生變化。”孫伯民説。手術前,團隊需要將患者的磁共振和CT結果融合,在腦部定出需要刺激埋藏電極的位置,選擇大腦的一個情感迴路,再根據定出的三維座標安放電極。

吳曉天是在2021年底經人介紹聯繫上孫伯民團隊,接到孫伯明電話的一瞬間,“似乎全身腎上腺素都在劇烈分泌,這是一種求生的慾望。”身患抑鬱症十多年,吳曉天曾嘗試過割腕自殺,手腕至今留有兩條淡淡的疤痕。

2022年1月8日,吳曉天獨自來到上海瑞金醫院。在確定具有入組資格前,他還要進行一系列生理和心理評估。臨牀試驗的細節入組條件仍處於保密階段,但有一點確定的是,患者必須屬於“難治性抑鬱症”。目前已開展的23例手術,也是從上百名患者中挑選出的。

“醫生當時和我説,手術可能會導致偏癱,變成植物人,終身大小便失禁……但我不在乎,十多年裏什麼方式都嚐遍了,經歷過無數次絕望。無論如何,我只想再重新體會做一個正常人的感覺。”吳曉天説。

“對於有經驗的團隊,手術風險並不算太大。”中科院深圳先進技術研究院正高級工程李驍健告訴“醫學界”,植入DBS腦電刺激並不是什麼新技術,20多年前就開始應用於治療帕金森、癲癇等神經類疾病,“但抑鬱症不同,其綜合發病機制還不明確,相關治療進展緩慢,仍屬於前沿探索。”

2022年1月18日,手術正式進行。從上午9點一直到下午3點,醫生在吳曉天大腦的兩側分別鑽開一個小口,兩根直徑大約兩毫米,各帶有8個觸點的電極插進深腦區的指定核團,胸前埋入的起搏器則負責供電。電極放電後,會對周邊幾毫米內的區域進行不同頻率和強度刺激。

術後的首次調試在醫院會議室中進行。吳曉天回憶道,就是那麼神奇,開機的一剎那,瞬間感覺“那個男人又回來了。”

嚴格的入組條件

吳曉天不清楚為什麼會患上抑鬱症。他自己分析説,可能是小學與同學玩耍時被撞飛,後腦勺着地造成腦震盪。也可能是初中那年父親患上肝癌,他跪在地上祈求用生命換取父親的健康。“又或者和這些都沒關,就是先天註定。”

“也很難準確地説出患病時間,這是一個先有雞還是先有蛋的問題。”吳曉天形容自己曾是個樂觀的人,喜歡發散性思維,還是個話癆,“但就在初三那年,突然感覺腦袋不聽使喚,明明思路清晰卻無法流暢地用言語表達,整個人也越來越不自信。”

“人越多越嘈雜,我就感覺越難受、越害怕。高職畢業後,母親曾帶我去人才市場找工作,一進去,我整個人都在發抖。”吳曉天説,“到最後我就想把自己關在家裏,和所有人斷絕聯繫。快樂是什麼感覺,我努力掙扎過,可怎麼也體會不到。”

一開始,吳曉天並不相信有“抑鬱症”。在察覺自己情緒異常的前8年,他一直認為是“身體調理”出現問題,拜過氣功大師、嘗試過針灸、催眠,還因為網購民間偏方,中毒昏迷進了醫院。

試過其他所有方法後,吳曉天終於決定去正規精神科尋求幫助,並開始服用抗抑鬱類藥物治療。“剛開始效果還行,但沒多久就開始耐藥。幾年間不停更換治療方案,最多時一天包括保健品要吃7、8種藥,狀態卻越來越差。”這期間,吳曉天被診斷為“難治性抑鬱症”。他把自己關在房間裏,誰也不想見。

這正好符合孫伯民團隊患者的入組要求。

難治性抑鬱症(TRD)屬於重度抑鬱症(MDD)的一種,大約佔到重度抑鬱症裏的30%。“診斷標準是兩種不同機制的抗抑鬱藥,足量足療程,治療至少六週以上也沒有效果。”上海市精神衞生中心主治醫師陳智民告訴“醫學界”。

“從這個定義也能看出,目前臨牀上確實沒有什麼好的辦法。可以增大劑量、聯合用藥,或使用增效劑和物理治療等,根據情況靈活調整。但效果也都不大好。”陳智民説。

“嚴格的入組條件涉及到倫理方面的問題。”李驍健分析,“DBS治療抑鬱症的風險/收益比尚不明確。長期來看,深腦區的刺激會不會引起未知副作用?同時國際上對抑鬱症患者是否有知情同意的決策能力,也尚有爭論。因此只有特定的、病情嚴重的患者才能參與試驗。”

在項目啓動前,孫伯民也花了很長時間進行倫理的論證。他曾向“澎湃新聞”表示,“瑞金醫院倫理委員很重視這項臨牀研究,也很謹慎。前後不斷補充資料花了一年時間,反覆論證研究,最後才得以通過。”

作為全球最大的神經調控和腦起搏器植入中心之一,20多年間瑞金醫院已成功為上萬名運動障礙病、精神疾病、癲癇患者進行了神經調控手術治療,包括三千多例腦深部電刺激療法。

但在抑鬱症領域,全球對DBS治療抑鬱症的最佳作用靶點仍缺乏共識。目前,已證實或嘗試治療的腦區包括胼胝體扣帶回(SCC)、 腹側內囊/腹側紋狀體(VC/VS)、外側繮核(LHb)等,但大多臨牀試驗存在樣本量較小,盲法階段時間較短、遠期預後的臨牀數據不足等問題。

另一個難點是刺激參數的個性化和優化。上海交通大學計算機科學與工程系教授、瑞金醫院腦機接口及神經調控中心共同主任呂寶糧在接受“搜狐科技”採訪時稱,包括刺激強度、頻率以及模式等,即便同一個人,工作、休息等不同環境,也需要不一樣的參數。

工作模式和休息模式

如今,吳曉天的手機APP裏固定有兩種模式,工作模式和休息模式。工作模式下,他更接近於一個“正常人”,電流刺激能讓他能擁有充沛的精力出門工作、社交,感知喜怒哀樂。

而休息模式,他形容像是常人深夜時的“憂鬱時刻”,不再那麼充滿活力,開始思考一些形而上的人生哲學,也會感到莫名低落。“這符合自然規律,人都需要休息。”

還有一個選擇是關機,但正常情況下,吳曉天永遠不會這麼做。

兩種模式並非改變了電流強度的大小。吳曉天猜測,應該是對應電極刺激位點的組合不同。由於保密協議,他不清楚兩塊電極植入的腦區和16個電極位點具體的運行方式。他只記得,開機的那一天,醫生來回調試不同靶點,“有些靶點就像是注入了前所未有的能量,也有的就像是瞬間聽聞噩耗。”各種情緒來回穿梭,起起落落。

手術後的前半年,吳曉天曾和醫生團隊試過不同方案。一開始選定的靶點效果最好,但很快出現了耐受,沒幾天又被打回抑鬱症狀態。還試過將機器“一開一關”,頻率自動調成每秒一次,5分鐘或30分鐘一次,可關機對吳曉天來説就像是瞬間窒息,無法忍受。

後來,他們商量決定不再關機,而是通過週期性地更換刺激位點組合來規避耐受性。隨着調試的反覆進行,吳曉天提出“休息模式”和“工作模式”兩種切換方式,這兩種模式更符合他的生活習慣,由後台控制定時切換。

去年6月,他又和醫生商量,希望把切換的權限交到自己手中。

通常情況下,患者不被允許能自己調節設備,一方面是為了能有效控制試驗的變量,另一方面是要避免患者出現不理智的隨意調節行為。

吳曉天是個例外。在醫生的印象中,他神經較為敏感,懂得自控,也很有自己的想法。“‘定時’給我帶來的壓迫感太強。考慮到我對兩種模式的理解,醫生同意了我的請求,也可以觀察這是否會取得更好的治療效果。”

每天早上起牀,吳曉天蜷縮在牀上,按下“工作模式”迎接新的一天,休息模式則通常在夜晚。但有時他也想要“閉關”,在白天煩心時按下“休息模式”,片刻的低落能讓他不用理會周遭的事物。抑鬱也是在積蓄能量。

“這其實並不科幻,你就把它想象成一個機械假肢,它‘能伸能屈’,我一輩子戴着,它成為我的一部分,讓我重新回到正常的人生。”吳曉天説。

並非所有患者都能充足感受到電流給予的能量。2021年,“箭廠視頻”曾為這項臨牀試驗拍了一條記錄片。範先生是首批入組的患者,高中被確診為抑鬱症後堅持吃藥二十多年,但開機時,他沒有體驗到明顯的即時心理變化。

根據孫伯明團隊2023年發表於《神經病學、神經外科和精神病學雜誌》(JNNP)的研究論文,對10名患者的腹側內囊/腹側紋狀體腦區進行了共71種刺激設置,術後平均7.4個月,患者的漢密爾頓-17評分平均降低55.8%±20.2%。其中有41個設置達到應答(評分降低超50%),27個處於緩解期。

“我們的臨牀研究,是歷史上第一次有機會直接記錄到抑鬱症病人大腦神經環路的活動。”孫伯民在近期的一場會議上表示,“患者抑鬱症狀的平均改善超過60%,對於難治性抑鬱症來説,已經非常不容易。”

腦接機口,能否根治抑鬱症?

2022年11月,中國信息通信研究院發佈《腦機接口總體願景與關鍵技術研究報告2022》,指出當前腦機接口核心軟硬件產品的全球市場估算僅十多億美元,而一旦技術得到長足發展,將會撬動數千乃至萬億級別的神經重塑、神經替代、神經調控市場。

報告中提到的千萬億規模藍海,就包含抑鬱症、老年痴呆等在內的一系列神經系統疾病。據世界衞生組織統計,全球大約有2.8億抑鬱症患者,每年有超 70 萬人因抑鬱症死於自殺。而就傷殘調整壽命年而言,其造成的負擔佔全球所有疾病負擔的7.5%。

大腦中伸出的電線連接電腦,患者用意念控制機械臂、電腦或一系列智能設備,李驍健告訴“醫學界”,運動腦機接口看着複雜,但實則相對成熟。“因為運動、語言功能採集的是大腦皮層信號,相關神經生理學和腦科學的研究基礎也很紮實,解碼效果比較明確。”

“而情感類腦機接口的靶點則主要位於深腦區,每個功能區體積小、多數情況下又和疾病的產生沒有清晰的解剖學關聯。另一方面,情緒相關的腦科學研究並不透徹,不同患者甚至可能還需定製化的研究。”李驍健説。

根據孫伯明團隊的設想,這個臨牀項目最終希望實現的技術,是形成電刺激閉環的自動調控。通過收集受試者的腦內相關神經環路信息,從腦信號層面探索抑鬱症的發病信息,實現數字診斷。“就像攔截導彈”,設備一旦發現出現情緒上的問題,就會自動去調節。

很大程度上,這個計劃也依賴瑞金醫院與上海交通大學緊密的“醫工協作”。交大在計算機及生物工程領域有着學科優勢,早在“腦機接口及神經調控中心”成立以前,雙方就已在神經界面、芯片、電極和神經解碼等腦機接口關鍵技術方面取得了一系列成果。

呂寶糧在接受“神經現實”採訪時表示,相關領域近幾年國內外都非常重視,創新性的成果也不斷湧現。瑞金醫院也有的病人得到了很好的治療效果,但目前臨牀治療效果還存在很多不確定性,個體差異也比較大。

“美國之前做過兩個大型的多中心隊列研究,但都中途叫停了。叫停的原因有很多,其中的一個重要原因是電極到底應該放到哪個位置並不是很清楚。”呂寶糧説,另外DBS腦起搏器原來是用於治療帕金森疾病,並不是針對抑鬱症設計的。“臨牀上對帕金森病的評估相對比較容易,但抑鬱症症狀的評估就很難將其轉換為DBS參數。這是一個尚未解決的技術難題。”

呂寶糧認為,此前該項目的成功案例,是醫生花了長期時間,根據經驗反覆調整DBS參數才獲得瞭如此良好的治療效果,較難大規模推廣。因此,團隊也希望通過跨學科的力量,讓治療的參數設置得以優化和個性化。未來不能僅依靠醫生的經驗調試,必須有客觀的評估技術。

“這幾年不少機構都在研究腦機接口治療抑鬱症,但對於相關產品上市,普及到臨牀治療,大家還是非常謹慎的。”南開大學人工智能學院教授段峯告訴“醫學界”,“要有足夠的樣本量證明治療是長期有效,且具有普適性。還有硬件設備的完善、倫理學的進一步突破等,醫院也好,研究院也罷,這不是靠一家機構能完成的事,需要產、學、研和臨牀的配合。”

與此同時,段峯也對腦機接口根治抑鬱症的前景持謹慎樂觀態度。

“抑鬱症是怎麼來的?”段峯發問,“它確實有對應的生理學機制,但患者的生活處境、童年是否受過心理創傷?當下又是否得到來自周圍人足夠的理解?藥物、腦機接口、心理疏導,家庭和社會環境的改善,我認為抑鬱症最終還是要依賴綜合治療。”

但對吳曉天來説,這些並不是急需考慮的問題。他覺得自己已經恢復了80%,而即便在剩下20%的抑鬱時刻,他也能主導自己的情緒。

現在,吳曉天運營着一家民宿,計劃開始做自媒體,分享自己一路走來的歷程,呼籲公眾正視抑鬱症。從前的吳曉天非常熱愛唱歌,現在他又重拾了自己的愛好,還計劃去參加歌唱比賽,“也許有一天,你會在電視上看到我。”