為佛祖打工18年,他成了“當代玄奘”_風聞

最华人-最华人官方账号-有华人的地方,就有最华人09-15 21:04

作者:令狐空

有人説他是苦行僧,有人説他是當代玄奘。他則謙虛地表示,自己只是一個攝影師。

18年來自費幾十萬,帶着攝影器材孤身走天涯,足跡遍佈20多個省、直轄市、自治區,拍下了數萬張充滿禪境的石窟圖片。究竟圖什麼呢?

只因他酷愛歷史遺留下來的傳統文化,也想讓世人多瞭解傳統文化之美。

● 攝影/袁蓉蓀

在人們的印象裏,石窟莊嚴宏偉,只可遠觀而不可褻玩。

他卻發現了石窟的另一面:質樸、可愛、俏皮。

雞羊牛馬,都有各自的神像。瓦匠、泥水匠、殺豬匠,也能被雕刻瞻仰。

濃烈的煙火氣息,讓他徹底迷上了石窟,從而走向了一條溯源的征途。

他的名字,叫袁蓉蓀,是中國攝影家協會會員。

● 袁蓉蓀

不過在最開始,他是一名畫家。

袁蓉蓀是成都人,出生於1963年,從小喜愛美術,後來在爺爺的引薦下,拜入著名畫家趙藴玉門下。趙藴玉是大師張大千的弟子,算起來他是張大千的徒孫。

1978年的暑假,他用繪畫賺來的第一桶金買了一台相機,從此每次外出寫生都帶着相機。藝術之間都是相通的,漸漸地他成了一名攝影行家。

從四川教育學院美術系畢業後,他在部隊做宣傳設計。起初他只把攝影當成愛好,但長期以來的堅持,讓他成為攝影專家。

● 袁蓉蓀

1988年他成功舉辦個人攝影展,1989年獲“富士膠捲杯”全國攝影百佳,之後更是獲獎不斷,連外國展台上都有他的作品。

2000年,馬上四十不惑的他越來越依戀傳統文化,又想着人生短暫,索性辭掉幹了20年的工作,成為了一名自由攝影師,專注於歷史文化題材。

一次不期而遇的相逢,讓他從此走向了“苦行僧”的道路。

2005年,袁蓉蓀走在鄉間古道,突然看到荒山草叢中,有一龕長滿苔蘚的古代石像。雖經風雨侵蝕,但依稀可見石像慈祥的微笑。

剎那間萬籟俱寂,清風彷彿吹來了古時的梵音。“原來石窟就在我們身邊,和人的精神世界和世俗生活緊密相關,這是祖祖輩輩傾注的感情。”

42歲的袁蓉蓀,從此萌生了拍攝巴蜀石窟的想法。

● 四川省丹稜縣雙橋鎮劉嘴,田間的唐代佛龕石。攝影/袁蓉蓀

在人生的歷程中,總會有幾個時刻,你會因某人某事而怦然而動。但心動之後,絕大多數人會靜下心來,迴歸到現實的生活中。

但也有少許人,像“中邪”般投入到新世界,抱着不瘋魔不成活的態度,執著於每一個細節。袁蓉蓀拿出了過去的積蓄,毅然投入到拍攝巴蜀石窟的漫漫征程。

他總是一個人開着車,揹着超50斤重的揹包,翻山越嶺地尋找山野間的石窟。與蒼茫古木一同呼吸新鮮的空氣,沉醉於佛像上的道道石紋、斑斑石花、點點硃砂。

● 為了拍攝爬上樹的袁蓉蓀

家人們經常勸他停止拍攝,既不能賺錢,又十分危險,每次出行都讓人提心吊膽。但看到他那麼堅持,後來漸漸轉變了態度。

為了尋找最佳的角度,有時候需要爬到樹上,有時候需要攀上懸崖,最危險的一次是站在萬丈深淵邊的石欄杆上。

“路是很遠,很艱難,受傷、車滑到溝裏,種種艱難,可是當你費盡千辛萬户終於找到深藏山中的石刻,那種快樂和喜悦,就會把眼前的一切都沖淡。”

● 拍攝中的袁蓉蓀

在走遍巴蜀大地後,他又產生了溯源的想法,於是沿着佛教石窟傳播的路線,像玄奘一樣踏上了尋佛苦旅。

他的目標,悄然升級成了拍攝全中國的石窟,費用自然也隨之大漲。他應邀給一些刊物拍攝,用這些收入支撐着一路向前。

往西一直抵達新疆的克孜爾石窟,這是佛教石窟進入中國的第一站。

● 新疆克孜爾石窟,保留了古印度毗訶羅窟的風格形式。攝影/袁蓉蓀

不知不覺間過了十多年,凡是有石窟的地方他都去過,還親手繪製了一張佛教石窟東傳中國示意圖。

● 袁蓉蓀手繪佛教石窟東傳中國示意圖,選自《佛窟裏的人間煙火》

不過他最愛的,還是巴蜀地區的石窟。那既是中國石窟最後的輝煌,也是與北方石窟截然不同的世界。

佛教石窟先傳入西域,然後一路向東傳到中原。在皇室的支持下,北方的石窟雄偉壯觀,彰顯着大國威儀。可惜安史之亂後,北方的石窟陷入了停滯。

伴隨着唐明皇入蜀避難,巴蜀地區的石窟迎來了興盛。許多官員和富商,開鑿佛窟祈禱早日平叛。在這一風氣的影響下,許多百姓也出資開鑿石窟,祈福還願保平安。

由於是民間主導,所以巴蜀地區的石窟非常分散,像碎裂的星辰散落在山野間。這些石窟也更富有生活氣息,不僅有諸佛寶像,還有雞神、羊神、牛王、馬王,甚至有瓦匠、泥水匠、殺豬匠。

在數量上,巴蜀石窟更是一騎絕塵。根據2020年國家文物局調查:“全國一共有5986處石窟寺和摩崖造像的文物,川渝地區有2850處,佔據了一半。”

● 四川省巴中市西龕寺,在隋唐摩崖石窟邊種地。攝影/袁蓉蓀

踏葉遇佛陀,拔草見菩薩。不管是跋山涉水,還是漫步鄉野,都有可能遇到千年以前的石窟。

佛在人中,人在佛中,佛不與人見外,人也不跟佛見外。

袁蓉蓀在《巴蜀石窟:藏在鄉野的中華文明》中這樣寫道:“在碧綠的稻田深處,村民赤着腳、扛着鋤頭從佛龕前面匆匆走過,他們一邊看守佛像,一邊耕作,石窟四周有溜達的鴨子和散步的羊羣。”

村民們在石窟裏養蜜蜂,在洞門外種果樹,空地上更是各種曬:曬種子、曬豆子、曬花生,到處都是歡聲笑語,彷彿桃花源的世界。

超凡脱俗的佛,也有了人間煙火氣。

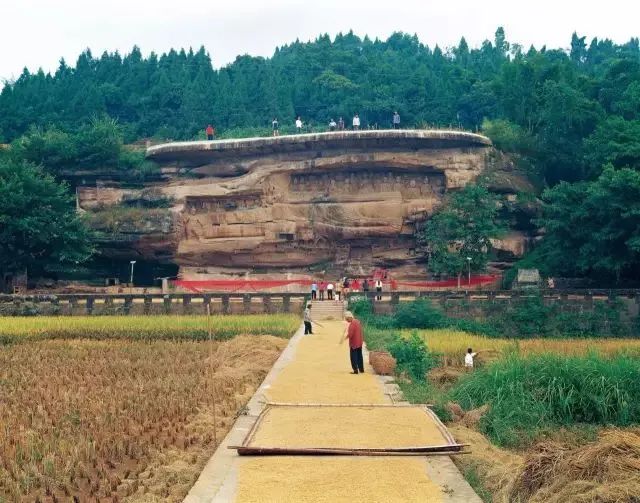

● 四川安嶽縣卧佛溝唐代釋迦摩尼涅槃圖前,人們插秧、收穫、曬穀,香煙環繞在卧佛前的田野上空,一片和諧的鄉村田園景象。攝影/袁蓉蓀,選自《佛窟裏的人間煙火》

但讓人無比痛心的是,盜竊和走私文物的犯罪活動十分猖獗。

2011年12月,四川省丹稜縣雙橋鎮的村民們突然發現,劉嘴石窟最珍貴的釋迦牟尼佛被割去了頭部。

當時的劉嘴石窟,剛剛從省級晉級為全國文物保護單位,但立下國保單位的石碑沒多久,猖狂的盜賊就割走了佛頭。

● 被割走佛頭的佛像。攝影/袁蓉蓀

後來警方破獲了5個文物盜竊團伙,抓捕20餘名成員,追繳300多件失竊文物。但幾百斤的佛頭很難再裝上,只能躺在庫房冰涼的地板上。

無獨有偶,四川省名山縣看燈山的主尊釋迦佛,也失去了頭部。村民們沒有辦法,為佛像做了一個紙板畫的佛頭,看上去十分違和。

● 看燈山主尊釋迦佛。攝影/袁蓉蓀

更慘的是四川省安嶽縣華嚴洞的石窟,藏在荒僻的深山中,平常罕有人至。但突然有一天,一夜之間,十八羅漢像的頭部都被割走。

● 無頭的十八羅漢像。攝影/袁蓉蓀

為了儘可能地保護佛像,許多村民自發守護,平常就住在佛像的旁邊。遇到嫌疑人會進行盤問,發現有人盜割就呼喊村民們共同追擊盜賊。

在安嶽縣孔雀村,有個叫周世夏的村民,義務守護了孔雀明王像幾十年。後來偶然發現國家設立了文管員的職位,每月可以領300元。

● 周世夏,從小在孔雀明王旁的灶台邊長大。攝影/袁蓉蓀

本來工資就很低,這職位還被一個根本未守護石像的人佔據。後來幾經周折,周世夏才當上文管員,搬到了40多米外的新磚瓦房。但他覺得距離遠存在風險,又搬到了石像旁邊。

● 周世夏(左)。攝影/袁蓉蓀

近年來,文管員的工資大幅提升,但國寶級文物單位也不過1200塊,省級的是600或800塊。

這點薪水當然吸引不了年輕人,老年人幹這個也不是為了錢。許多文管員,都是對佛像有感情的人。佛像看着他們長大,所以他們想盡力守護佛像。

在樂至縣睏佛寺,有一對守護寺廟的兄弟。哥哥楊志明不幸患上白血病去世,在成都打工的弟弟楊志勇,毅然歸來接替哥哥的職位,每個月工資只有600元。

● 弟弟楊志勇,攝影/袁蓉蓀

而在成都,他是著名的磨刀師傅,許多大飯店排隊等他磨刀。有人問他為什麼回來,他只是淡淡地説:“國寶沒人守那不行。”

文管員工資雖很低,責任卻很重。不僅要盤問嫌疑人,清掃灰塵和落葉,還很難睡一個安穩覺,越是夜裏越需要警惕。尤其是下雨天,雨聲會遮掩盜賊的動靜。

● 茗山寺的“狼狗文管員”。攝影/袁蓉蓀

可喜的是,國家越來越重視文物的保護。不僅在很多地方設置了監控設施,還給文管員配備了大狼狗,每月給狗狗150—200元的伙食費。

只是這點錢財,很多時候根本不夠,文管員需要再補貼一些。不過有了搭擋,真的能減輕很多負擔。

在整個巴蜀地區,凡有石像處,皆有守護人。有的是公職,有的是義務。儘管條件艱苦,但他們始終堅持。

“他們其實有一個樸素的心願,希望祖宗留下的這些寶貝,能夠很好地保存下去。畢竟有石窟造像的地方,曾經佛、道教文化興盛,他們自小也受影響,發心都很淳樸。”

舞榭歌台,風流總被雨打風吹去。寶貴的東西太容易消失,還好有默默守護和記錄的人。

● 攝影/袁蓉蓀

當歷史消散在雲煙,佛像仍無聲地佇立,提醒着世人那曾經的壯麗。

人生有涯,文化無價。在外人看來是苦旅,袁蓉蓀卻樂在其中,想拍到拍不動為止。

村民守護着佛像,佛像守護着心靈,袁蓉蓀按下了相機。

不管何時回眸,他們一直在那裏。

● 參考資料

[1] 中國攝影雜誌丨沉浸在千年佛窟的時光中

[2] 中國攝影家雜誌丨空谷妙相 佛前眾生 袁蓉蓀訪談

[3] 中國文藝網丨“折服於虔誠心下綻放的工匠精神”

[4] 中國攝影報丨袁蓉蓀:堅持自我,不跟風迎合

[5] 一席丨我走遍了中國幾乎所有的石窟,它們好比石頭上的史書,卻沒能得到很好的保護