做客新英格蘭小鎮_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官09-28 16:14

乘飛機從華盛頓到波士頓十分方便,就像長途汽車一樣,一小時一班,我在候機室臨時買了票,隨即登機,經過兩個多小時飛行,便在波士頓着陸了。

米切爾先生,一個高個子、戴眼鏡、學者風度的壯年漢子,雙手舉着一塊牌子,上面寫了我的姓名,在旅客出口處迎候我。我們從未見面,就靠這種特殊方式相互認識了。

作者站在緩緩流過波士頓市區的查爾斯河河畔,對着該市的風景線,拍照留念。

在機場附近找了一個咖啡館吃了午餐。米切爾本想帶我逛逛波士頓,我説已來過兩次,不必另作安排,順路看看就可以。於是我們上了車,沿着緩緩流過波士頓市區的查爾斯河,欣賞這個現代化都市的迷人風光,折至舉世聞名的哈佛大學及麻省理工學院校園前,然後直奔波士頓以南的昆西城。

雪後的波士頓郊外,紅裝素裹。汽車在掃了雪的公路上飛駛。窗外大地茫茫,白雪皚皚。森林、房屋、車輛,都覆蓋了厚厚一層“碎玉”。寒霜給人蕭瑟感覺,積雪更增添了幾分凝重。我愛這美麗而寧靜的雪景。微微打開了車窗,好呼吸更多的清新空氣。

按照西方人的習慣,我坐在駕車人米切爾的身旁,以示親近,也便於談話。他告訴我,他是漢諾威合作銀行總裁,該鎮前管理委員會會員,也是扶輪社的成員。在過去十年裏,他去過許多國家,特別是去了與他家鄉同名的德國大城市漢諾威。為了開展國際交流日的活動,他致函中國大使館,要求派人來作有關中國問題的講演。我也談了自己的情況。這樣,彼此就有了初步的瞭解。

風水寶地

車到昆西,一個不到十萬人的城鎮,街道不寬,店鋪倒還繁忙,房舍都帶有濃厚的歐洲風格。昆西所在麻省屬“新英格蘭”,歐洲殖民地在北美最早開發的地區。

米切爾找了一個停車場,存放了車,帶我過馬路,來到一座巍峨的建築物前面。我抬頭一看,不知是何去處。建築物四周立着粗大的花崗石圓柱,支撐着一個傾斜的大屋頂。只有屋頂上的圓塔高高地托起了一個十字架,我才確信這是一個教堂。

內部的裝置和陳設似與普通教堂沒有多大的差異。殿堂的上方呈尖挑拱狀,大概是向着上帝的意思。四牆是鑲宗教圖案的窗花格,美麗而嚴肅。長方形殿堂的盡頭是個高出地面的平台。正面牆上是一排酷似中國笙笛的管風琴,可以奏出洪亮而深沉的樂聲,台上排列着幾行聖詩班的座椅。一個圍有欄杆的講壇高踞台前,是牧師講道的地方。其餘便是一排排面朝講壇的長條座椅,供信徒們聽講和祈禱之用。從各種木質結構的式樣和損耗來看,這教堂已有相當的年頭了。

我對教堂並不陌生,但還是耐心聽着講解員的説明,時而提出個把問題,以表現我的興趣。

參觀完畢,米切爾問我:“要不要謁見一個我們的總統?”

我有點奇怪,教堂裏哪裏來的總統,大概是戲言吧,順口便問:“哪位總統?”

“一會兒你就知道了。”

我跟着解説員來到一個地下室的入口。下面燈光明亮,我便隨着拾級而下。走到半截,我又忽然想起,教堂底下常常是墓穴,心中為之一怔,但事已至此,只好下去看個究竟。

的確,這不是一個一般的場所。室壁全用刻有浮雕的花崗石鋪成。右側是一條一米多寬的通道,左側是龕位,整整齊齊地排着四個帶有華飾的石棺。我們依次在石棺前停留誌哀。從黑色大理石的墓碑上,可以看出這裏安息着四位大人物:美國第二任總統約翰·亞當斯、第六任總統約翰·昆西·亞當斯及兩位第一夫人。

走出教堂,見到和煦的陽光和街上熙來攘往的人羣,我好似又回到了人間。因為我是在毫無思想準備的情況下,走進地宮的。驚魂稍定,我便問米切爾:“這兩位總統都姓亞當斯,是一家人?”

“是父子,美國歷史上首個父子都當總統的家庭。”

“都是本地人?”“本地人,因此葬於此間。小亞當斯多了一個教名‘昆西’”。

“這昆西城由此得名?”

“不,昆西城是根據18世紀中葉本地一名官員,約翰·昆西上校而得名的,不過,本城倒是以‘總統之城’著稱。”

好一個“總統之城”!一個小地方竟出了兩名總統,真乃風水寶地,人傑地靈。經米切爾這麼一講,我反倒感謝他領我參觀了陵墓。到了“總統之城”,而不向總統致敬,就未免失禮了。

扶輪社

傍晚,我們驅車到了一個俱樂部模樣的低層公共建築物,進門處,銅牌上鐫刻着“麻省昆西扶輪社”,一股濃濃的咖啡香味撲鼻而來,侍者馬上迎上前來,接過大衣,存放起來。

對於“扶輪社”,我過去略有所聞。記得建國前,上海即有此組織。但對它僅有一個模糊的概念:一個社會名流組成的公益組織。

聚會在大廳裏舉行,約摸有五十人,都是四十開外的男子。綠色枱布上擺着盤子、水杯和刀叉,像是一個聚餐地。每人面前還有一本公用的《扶輪社歌曲》。我匆匆地翻閲了一下,許多曲名倒也熟悉,有團體歌曲、民歌、讚美詩等。

昆西扶輪社主席宣佈開會,先唱歌。所選歌曲,出乎意料,竟是禮拜堂裏常唱的《亙古的磐石為我開》,我也跟着唱起來,有些詞句似還記得。坐在旁邊的主席及米切爾驚訝不已,這個共產黨官員還會唱讚美詩!然後是祈禱。眾人虔誠地低下頭,閉上了眼。因此,肯定沒有人注意到,他們中間的一名無神論者是否也閉上了眼睛!禮拜完畢,氣氛活躍起來,説笑聲亂哄哄匯成一片。

這是一個奇特的組織。我好奇地問主席,為何會上不見一個女子,是否今晚是“男子漢的聚會”。主席説,扶輪社的成員都是精選的。在同一個城市分會里,每個行業及職業都有定額,小城市裏就僅有1人。由於男子在領導層裏佔有優勢,客觀上形成了男子的天下,並非有意排斥婦女。我點頭表示理解。

我又問什麼叫“扶輪社”。該組織的徽記——一個齒輪狀的圖案,同該社宗旨有何聯繫?主席先生答,扶輪社是美國律師保羅·哈里斯於1905年在芝加哥創立的。當初採用此名,是因為會議輪流在各個成員的辦公室舉行。我這才明白“扶輪”(Rotary)本是“輪流”之意。

話題又轉到扶輪國際。這位健談的主席告訴我,上世紀70年代初這個國際組織已在148個國家中擁有69萬成員,它的總部設在美國。宗旨是:培養企業的服務精神,提高職業道德和促進同行同業的國際聯誼。

在華盛頓工作期間,作者有多次機會應邀赴外地講演,介紹中國。1985年作者在洛杉磯講演後,就香港問題答記者問。當地華文報紙作了報道。

我抓緊晚餐的時間問這些問題,無非是為了瞭解我演講的對象,使我的演講內容更切合實際。譬如説,對象的層次較高,演講內容在深度及廣度上便可放開些。

晚餐之末照例是咖啡,也就是該我出場的時候了。主席向聽眾作了介紹,在一個多小時的時間裏,我主要談了中美關係,並回答一些問題,反應比較熱烈。

作者在昆西市的“扶輪社”講演後,該社主席贈送的錦旗。旗上的兩個肖像正是出自該城的兩名美國前總統。

講完後,主席向我贈送了一面扶輪社的小錦旗,作為紀念,然後散會。然而,我卻未立即離去,而是向主席索要另一件紀念品——《扶輪社歌曲》。主席十分高興,叫人抱了一大堆歌本來,從中挑了一本最整潔的送給我。在中學時代,我就唱了6年的英文《名歌101首》,雖不敢説滾瓜爛熟,也是知之十之七八。在“文化大革命”中,為了不招致麻煩,兩本原版的《名歌101首》付之一炬。後來在工作中仍感有用,但已沒有可以憑藉的了。扶輪社的歌本同《名歌101首》內容相似,要了歌本就等於把《名歌101首》撿了回來。

美國早餐

晚上,我住在米切爾家。過去,我外出講演,通常都住旅館。這次,主人安排我住在他家,盛情難卻,又能深入美國人家庭,我便應允了。

第二天,我早早起了牀。漱洗完畢,到了客廳,米切爾夫人已經等候在那裏。我來之前,當地報紙已登出消息,説一名中國代表將在米切爾家做客,嘗一嘗“小鎮好客”的滋味,特別提到米切爾及其妻子凱思琳準備用“自家做的火腿雞蛋、全美國式早餐招待楊氏”。因而,這是一頓不同凡響的早餐。

米切爾家的飯廳和廚房合璧,寬敞而整潔。除窗户面臨花園之外,四壁都是櫥櫃、冰箱或灶具。中間擺了一張長方形餐桌,潔白的桌布上擺着三副刀叉和餐巾。

我和米切爾剛坐下,夫人就往杯子裏倒上橙汁。對中國人來説,一早起來吃水果,實不習慣,但美國人卻是家常便飯。客隨主便,好在出差住旅館時,早餐往往也是從果汁開始。

米切爾和我談着當天的新聞,夫人把剛烘好的切片面包端了上來,兩面焦黃,發出誘人的香味。抹上黃油和果醬,凱思琳問我是喝熱牛奶還是冷牛奶。我説要涼的,衝預製的玉米脆片。她笑了笑,知道我對美國早餐並不外行。

我們兩位男士就當天的訪問計劃交換意見,夫人便在爐子上做她的“火腿雞蛋”,偶爾也插一兩句話。做完後,連煎盤端到桌上,熱騰騰,香噴噴,分倒在三人的瓷盤中。這種由女主人親自動手的家庭式早餐帶來了親近感,是旅館和餐廳所不可能有的。

凱思琳問中國人早上吃什麼?我答:“稀飯、豆漿、包子、油條。”看來,這些食品美國人也十分陌生。我尤其介紹了廣東早茶,不僅花樣繁多,而且由侍者用小車推來,顧客自選。凱思琳聽後,覺得十分新鮮,説自助餐都是自取,哪有送來的?我告訴她,美國的中餐館有時也供應Dim Sum(點心)。如果她有興趣,不妨一試。

會見記者

米切爾夫婦正向作者(中)解釋家庭相冊。此時進來了當地記者。他拍攝了這張照片並登在次日的報紙上。

早餐後,回到客廳,凱思琳抱出一大堆相冊來,邊翻頁,邊解釋,介紹米切爾的家人和家史。我放下報紙,洗耳恭聽,不想挫傷她的熱情。

門鈴響處,進來了一名青年男子,背了一架照相機,米切爾介紹我們相識,“採訪”便開始了。記者要錄音,我同意。他單刀直入,我也毫不含糊。

S先生首先問,此次到新英格蘭小鎮作客有何觀感。我意識到這是主人們關心的首要問題,因為米切爾在我來到前就已告訴該報,要通過此次接待幫助我瞭解“美國小城鎮的生活方式,和美國是多麼偉大的一個國家”。我説,很高興有機會在主人的精心安排下,來此體驗美國小城鎮的生活。“我們在華盛頓接觸的都是高官,知道到偏遠的市鎮和鄉下去看一看的重要性。希望能借此多接觸羣眾,瞭解他們在想什麼,有何感受,甚至是如何看世界的。”

點燃了一支煙,記者然後要我比較一下美國和中國的城鎮。我説,昆西和漢諾威都給我留下了深刻印象。我個人喜歡小城鎮甚於喧囂的大城市。美國經濟發達,城鄉差別小。中國的城市生活則遠遠優於鄉村,在改革開放後,我們一直注意發展小城鎮和提高非城市人口的生活,防止農民大量湧入城市。

記者先生接着又問,有什麼話要轉告當地企業界人士?其實有些話我在講演中已經涉及,但考慮對新聞傳媒的覆蓋面大,便表示:中國希望多引進西方的技術和管理方式,因此不僅是大企業,美國的中小企業也能大有所為。我強調中小企業,是針對美國的中小城市而言的。

凱思琳送來了咖啡,談話暫停,大家喝了起來。記者為我們照了相,然後話題一轉,問我怎樣看“共產黨中國的資本主義興起”。這是一個敏感但為許多美國人感興趣的問題,我當然不能同意這個命題,但也不能劈頭蓋腦地予以批駁,只能正面介紹情況,讓有關人士自己去得出結論。記者後來在報道中寫道:“楊氏很快就指出,中國不會成為資本主義國家。政府要保持工廠的所有權,並控制國家的經濟方向。”他這一表述不很準確,但大致上還是反映了我的觀點。

最後,S先生要我談一談對美國人民的看法。我僅用了三個詞:“友好、富於創造性、開明。”這當然不是一次訪問所能獲得的印象。

城鎮管理委員會

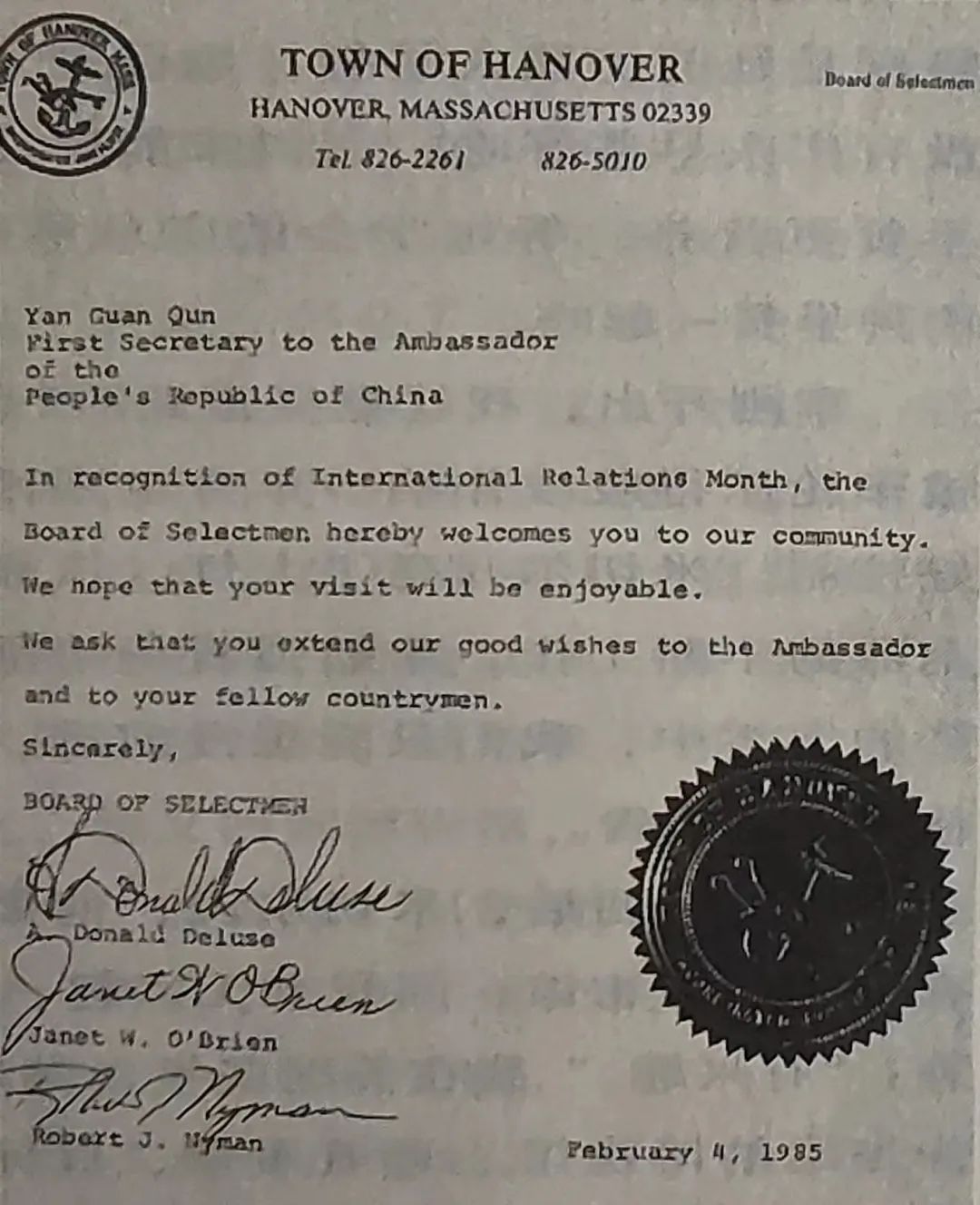

下午,米切爾帶我到漢諾威的城鎮管理委員會,拜會委員會主席德盧斯。德盧斯在辦公室裏熱情接待了我,並介紹我會見了商會主席及其他委員。管理委員會也就是地方政府。

談話中德盧斯希望我能藉此機會瞭解美國地方政府的運作,他特別介紹了新英格蘭獨有的地方民主的形成。據告,這種傳統是從英國殖民地時代開始的。那時,有選舉權的居民聚集在一起選舉官員、決定賦税和討論問題後逐漸形成制度,每年舉行一次。現在,許多城鎮僅由官員及推選的代表開會,有的仍保持原來的習慣,遇有重要問題時全體居民出席。德盧斯説,可惜我來得不是時候,否則就可一啫民眾集會的場面。我説這種直接民主方式很有意思,可以避免代議制的某些弊病。許多中國的基層組織也採取直接選舉和民眾議事的方式。以後有機會時定再來漢諾威觀摩,進行比較。

德盧斯代表委員會交給我一封信,其中除對我的到來表示歡迎外,還要我向中國大使及我的同胞表示良好的祝願。對這種友好的情誼,我當即表示感謝。

作者訪問了漢諾威的城鎮管理委員會。管委會主席給了一封歡迎信。信中要求作者向中國大使和我的中國同胞表示良好的祝願。

給來訪者一封歡迎信,是我們中國人不太熟悉的方式。這種信除表達歡迎之意之外,還有紀念意義。信是用公函紙打印的,左下方是三名委員會委員的簽名,右下方貼了一個相當於中國的公章的金色圓形凸印標籤,周邊內圈印了兩行文字,上行為:麻省,漢諾威鎮,下行為:1727年6月14日建。正中是該鎮的徽記——把手扶犁和一個鐵錨。標籤簡要地説明了該鎮的歷史及18世紀初當時當地的兩個主要經濟支柱:農業及航海。美國於1776年宣佈獨立。照此推算,漢諾威比美國的歷史還長49年。

憾事

第三天早晨一覺醒來,室內一片皎白。莫非今天亮得更早?拉開窗簾,窗外鵝毛般的大雪正在飄舞,我心想,糟了,今天回不了華盛頓了。

米切爾夫人又準備了美國式早餐,不過火腿雞蛋已換成煎肉腸,談話內容也不再是廣東早茶,而是下着這麼大的雪,行車有沒有困難。夫婦倆有意留我再住一天,待雪停後再走。我則想,在這裏的“戲”已唱完,多留已沒多大意思,便表示只要飛機能起飛,就趕回去。藉口是,大使館還有事。

凱思琳在門口送別。我再次感謝她的熱情接待,特別是她的美國式早餐,她微微一笑,説美國早餐沒有廣東早茶好吃,所以未能留住我。我説,美國早餐更營養,等她學會做廣東早茶,我一定再來,兩種早餐一起吃。

車剛開出,我就覺得道路難行。一尺厚的積雪被車輪壓得吱吱作響。車身也來回搖晃,方向盤不好控制。米切爾開亮了大燈,依靠擋風玻璃上的雨刮器的不斷工作,才勉強看得清前進的道路,在迷茫的大雪中,我們只能緩慢前進。我真後悔沒有聽從主人的勸告。

車過昆西后,米切爾説,前面不遠的密爾頓鎮有個中國博物館,問我有無興趣一看,我響亮地回答:“有興趣。”我在美國多年,尚未到過一所以中國為主題的博物館。遠道而來,目標就近在咫尺,怎能錯過?

博物館就在路旁。米切爾停了車,鎖了門,我們就踏雪走過一排灌木叢,走向博物館。到了跟前,才發現“博物館”不過是所民房。跨上木架門廊,便是門口,一塊牌子上寫着“美中貿易博物館”。

大雪天,除我們兩人外,別無參觀者。解説員聽説我是中國官員,格外高興地接待了我們。他告訴我,這所房屋原是一名從事對華貿易的美國商人在1833年蓋的住宅,後改成博物館。

博物館分兩大部分:第一部分陳列着中國瓷器、絲綢、銀器和茶葉等實物,使人感受到在兩國貿易的早期美國人對中國商品的濃厚興趣。第二部分展出了許多圖畫,反映當時兩國貿易使用的船隻、港口及從事此項活動的人物肖像。展品不算豐富,但主題難能可貴,表明美國人對文史的重視。解説員還説,除展出外,博物館還不時舉行有關兩國藝術、外交及商貿歷史的講演和授課。

由於時間有限,不能細看,便謝別瞭解説員。

回到車旁,米切爾伸手探了一下衣袋,車鑰匙不見了。他猜想是掉在了博物館裏,便回去尋找,但無所獲。會不會丟在雪地裏?他又在汽車及博物館之間的小徑上來回找了兩遍,仍是不見蹤影。我在汽車周圍尋找,也徒勞無功。我心想,下這麼大的雪,在雪地裏掉了一把鑰匙,半個小時後再來找,怎麼可能找着呢?這都怪我。這時,米切爾頭上已直冒熱汗。我只好安慰他,請他莫着急,即使耽誤一班飛機,也不礙事。但米切爾仍心急如焚。既然找不到鑰匙,只得求助於人。為此,他又回到博物館,問附近有無修車廠。回答是:沒有。怎麼辦?只能就地解決了,前面正好有個小商店,露出了燈光。他便找上前去,看看有無辦法。我也跟着去,以示支援。

商店老闆是個工人模樣的粗壯漢子。他一聽情況,便説可試着解決。説罷便從框子底下取出一把老虎鉗和一根粗鐵絲。到了汽車跟前,老闆先圍着汽車轉了一圈,找了一個玻璃窗不是關得很緊的車門,用鐵絲彎了一個鈎子,在玻璃和車門框架間的橡膠密封條上摳了個洞,把鐵絲伸了進去,不知用了什麼技巧,那鐵絲竟掛住了車門把手。他使勁往上一拉,車門便豁然大開。米切爾和我幾乎同時歡呼起來,佩服這位高手神通廣大,當然,米切爾給了他一點“小費”。

車到波士頓機場。米切爾沒有送我進候機室,只在機場大樓門口就把我放下了。告別時,他還想和我多談幾句,無奈警察來趕,只好開車走了。他沒有車鑰匙,不能離車,對不能進樓送我一再表示歉意。

飛機在跑道上急速滑行,然後騰空而起。靠在座椅上,我小結了此行,前後雖僅三天,但內容豐富,不虛此行,就是太勞煩米切爾夫婦了。我想此時此刻,這位熱心友好的朋友正駕車返回原地。我祝他一路順風,到達漢諾威後趕快再配一把車鑰匙。

真是罪過,這把鑰匙是因我而丟的!

- end -

圖文 |《潮頭戲水三十年》

作者 | 楊冠羣

編輯 | 外交官説事兒 青巖