村醫為何不治病了?村醫:每天忙填表,年收入最多6萬,還自己買保險_風聞

心之龙城飞将-09-30 21:51

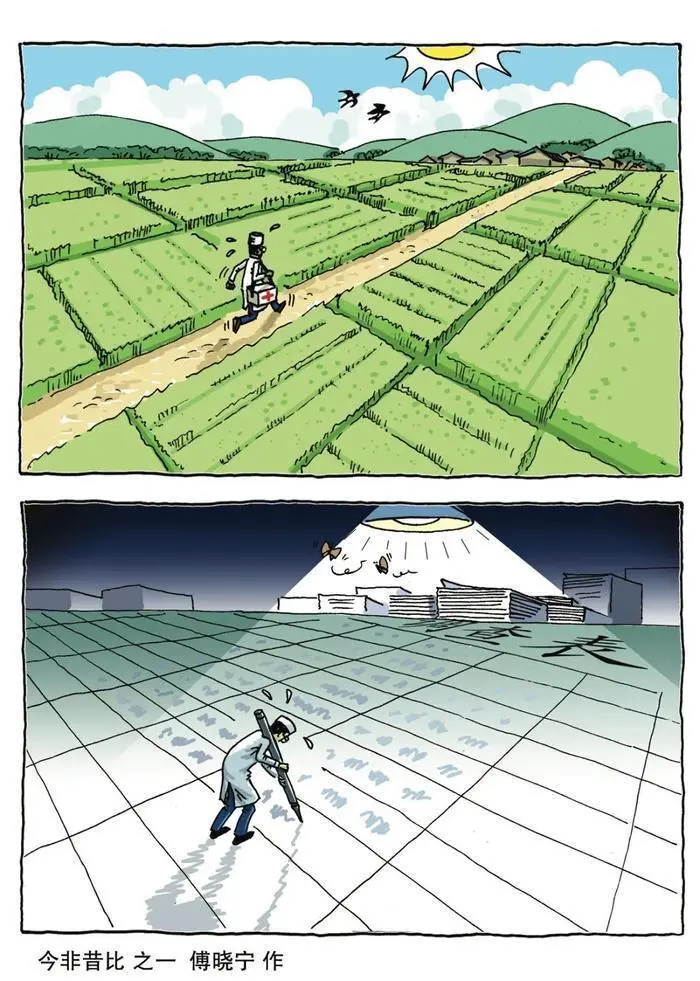

新鄉土2023年09月30日 13:13:581086人蔘與116評論隨着人民公社時期半醫半農的“赤腳醫生”逐漸退出歷史舞台,鄉村醫生變得越來越職業化。“原來衞生室裏60歲到70歲的老醫生跟不上節奏,太多資料要做耐不活”,在G鎮,有全科職業助理資格證的村醫是醫療主力,平均年齡為40歲,老醫生則承擔輔助醫療角色。村醫劉哥2003年畢業於地方衞校臨牀醫學專業,2013年來了村衞生室。他和我們抱怨,自己雖然是職業化醫生,但幾乎不怎麼給村裏人治病了,大部分的工作精力都在填表、做健康檔案。醫務室專門安排一間屋子收納檔案,近2米高的檔案櫃裏裝滿了全體村民健康檔案、“高危人羣”健康台賬。

一、公衞負擔與村醫工作的無意義感

首先,村醫職業內容邊界擴張後,公衞任務的下沉導致村醫行政化工作擠壓診療時間。新醫改後,基本公衞內容有十四項,如居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、中醫藥健康管理、傳染病和突發公共衞生事件報告和處理、衞生計生監督協管。公衞服務配套全面化,相應的考核指標也變得精細化,每一項都要嚴格按照要求完成,如體檢率、高血壓的規範管理率要達標。公衞服務佔據了村醫一半以上工作精力,村醫應對公衞服務檢查又需要額外花時間整理資料。如此之下,診療技術變成了輔助技能,落實行政化工作倒成為了主要業務,村醫在海量表格填寫、紙質版與電子版人工錄入轉換中反覆折騰。如果數據有偏差,還要打電話約村民本人重新簽字。不僅村醫抱怨公衞資料工作量很大,鄉鎮醫院也同樣需要負責檢查信息、手動修正信息、監督村衞生室信息等工作,鄉鎮醫院的健康信息管理平台尚未整合,由不同層級的部門開發,數據採集和錄入十分耗人心力。

其次,村民醫療自主性弱,農民成了被服務的客體。令村醫最頭疼是催村民做體檢,公衞體檢率要求常住人口達到60%,村醫只能通過微信、打電話通知村民,但大部分村民沒有把體檢看做是自己的事情,對於體檢的積極性不高,甚至要村醫開車上門接送。村醫劉哥説,“山區農村村民居住分散,開車滿山跑費的油錢都算不清了。以前村醫、教師是蠻受尊重的職業,現在搞得蠻低落,一催二接,説在務田,沒空來體檢,百姓沒自己當回事,這有什麼當醫生的意義呢?”

村民醫療自主性弱,第一是源於小農醫療觀和現代醫療觀的張力。農民身體沒有不舒服的時候,很少會主動定期全身檢查。身體有點不舒服的時候,也不會直接去醫院,最重要的原因並非是他們沒時間,或是沒有經濟能力去正規醫院檢查,而是他們害怕。老人害怕自己被確診身體後子女擔心,成為家庭的負擔,中年人害怕查出些不正常的指標來就要防範注意、反覆檢查、長期住院,最後耽誤了工作。農民身體害了小病,普遍熱衷於從非正式醫療制度尋求幫助,比如找民間醫生開些中草藥或是針灸理療,要麼是從周邊藥店買上些用得慣的藥,他們更看重身體感受而非某項醫療指標。隨着醫療技術的專業化發展,現代醫療在疾病預防診治和疾病監測管控上取得了進步,然而在現代醫療知識的宣傳上,村衞生室宣傳手段單一和形式化問題突出,醫務室牆上貼滿了各種政策宣傳信息、健康教育宣傳,但現代醫療觀念仍未深入農民內心。老百姓認為體檢是在幫助村醫完成上級任務,不願意耽誤務農時間去抽血。

第二是源於公衞服務沒有配套政策。儘管健康體檢、能力評估、健康隨訪、老年人中醫藥服務需要做很多材料工作,但這些信息蒐集對患者沒有實質幫助,因為上級未配套實際針對性的政策。當體檢指標提示了疾病風險,村醫就會通知老百姓自行去上級醫院複查,但村民認為複查又要出錢,就不去就醫。並且在逐級診療過程中,市級醫院會否認縣級醫院檢查報告,一位老人抱怨胃病需要反覆檢查,身體吃不消,檢查費用也難以承擔。

醫保制度改革、基藥集中採購、藥品零差價等醫藥政策初心是實現藥品採買與管理的規範化,降低藥品費用,解決羣眾看病貴的問題,但是現實中老百姓仍然就醫體驗不佳。例如,普通感冒藥需要達到120元門檻線才能報銷超額部分,顯然,普通感冒藥達不到門檻。頑固病、慢性病的疾病種類都按照同一套流程檢查,缺乏更細緻的分類、分級。如慢性胃病、糖尿病、支氣管炎這些疾病每次需要的藥量不多,但是持續性需求強,對於基層老百姓是一筆不小的看病支出。這導致該鎮在醫保費用上漲到350元后,村民就不願意交醫保的現象。農民家庭中通常由中年人承擔一家老小的醫保,一家五口人就要1750元。G村8%的農民家庭中,自認為身體健壯的中年人出於經濟壓力選擇不給自己買醫保。而村幹部為完成任務在羣裏“@”人名反覆催交,這讓村民感到面子掛不住。

最後,醫療體系的科層化運作下,考核以指標評估與數據統計為導向,忽視人民羣眾真實醫療需求。各類藥品購銷台賬、體檢表、人羣花名冊、工作總結、隨訪記錄表等材料都被納入考核中,為應對上級頻繁的檢查整理的各類檔案並未發揮賦能醫療的作用,“做的數據用不到、做的數據虛”,在應付檢查後,只留下了無人問津的“死檔案”。形式主義工作削弱了村醫工作積極性,喪失職業意義感。同時,考核內容中也存在不合理的要求。比如高血壓的規範管理率要合格,村醫就需要督促患者及時轉診和降血壓。但村醫無法控制每位高血壓患者按時服藥,上級卻覺得是村醫沒管到位、轉診沒轉到位,應該承擔責任。

二、基層醫療制度的科層化與行政化

隨着上級職能部門對基層醫院的過度行政介入,基層醫療面臨嚴苛的監督考核,村醫務室變成了衞生部門的行政末梢,自主性空間越來越小。

縣衞健局每個月會下村檢查一次,對村醫務室的藥品價格、規範管理程度全方位檢查。市藥所也會針對藥品來檢查,一一打開藥櫃,仔細查看每項藥品的產品合格證、批號和廠家有沒有問題。在檢查的時候,村醫往往很緊張,生怕自己有哪裏沒注意到的細節出問題。儘管藥品價格已經納入系統,但上級部門為了考核村醫對藥品價格的熟悉程度,會在處方單裏隨機抽取,然後讓村醫在規定時間裏按照藥品價格、報銷比例等再算一遍,如果算出來的結果和系統裏顯示的一樣才算過關。

在檢查過程中,村醫被處罰的情況也比較多。上級部門在對所有的中藥、西藥進行合規性檢查後,還會抽樣,如果發現中藥的比例超過百分之十就罰款1000元。假若醫生忙不過來要家人幫忙換輸液瓶,被上級部門發現,也會因為使用非技術人員而被罰款。另外,檢查人員對診療單裏具體的診方也看得很細。有次,一位患者來村醫務室開藥,村醫對他很熟悉,知道他長期患有胃病,但這次他説不僅胃痛,而且頭也有點兒痛,聽完,村醫就按經驗給他搭配着開了頭痛藥和胃藥,最終療效不錯。但在檢查的時候,上級部門認為,一次只能開一種診單,綜合性的問題也必須拆解成不同的診單,所以混合開藥被判定為“過度診療”。

為了不在考核的時候出差錯,村醫大量的時間都在仔細錄入數據、核對材料,卻沒有時間鑽研醫術,在實踐中積累經驗。行醫過程中也束手束腳,生怕出問題,想的都是怎麼完成各種任務、應對各種規範化的要求。

三、臨牀自主性差

村醫務室處於“醫療競爭”的最弱勢地位,面臨着生存危機。村醫務室受到來自上級醫院的人、財、物爭奪,同時也要面臨來自鄉鎮範圍內30個藥店和小診所的衝擊。

首先,集採藥品定價較高,與市場價格相比沒競爭力。集中採買前,村醫往往會在眾多廠家中選擇性進貨,通過買20盒送4盒,即降低藥品價格,又確保藥品質量。集中採購後,儘管每個廠家同款藥價差很大,但村醫只能合規合矩選擇同一種藥。G村老人反映自己常用的同種腰椎冷敷貼,村衞生室買需25元,藥店卻只要20元,導致村民覺得醫生在賺錢,降低對村醫的信任。

其次,風險避責邏輯導致行醫困境。輸液曾經是村衞生室的主要經營收入來源之一。原來村醫會拎着幾瓶藥水,帶着簡單醫療用具就上門治病了,既方便了百姓,又可以收上門服務出診費(10元/次)。現在村醫不再提供上門輸液服務,生怕出現過敏等小概率醫療事故。為了將責任風險上移,村醫寧願放棄輸液收入,讓有需要的村民去鄉鎮衞生院去輸液。然而,G村農民去鄉鎮並不便利,既要承擔醫療費用,又要支出村裏“順風車”的交通費,如果沒有車,還需要找家人來接送。

最後,村醫很難收到診療費。百姓經常忘記帶醫保卡,在衞生室過路順便拿十幾塊錢的藥品,村醫會考慮到熟人關係,不會收診療費。理療項目也難以創收,村醫雖然有針灸等醫療技術,但百姓認為針灸沒有成本只是幾根針的耗材,經常來村醫務室讓村醫免費幫忙拔火罐、針灸,由於理療收不起費,又佔用大量工作時間,村醫劉哥只好把針扔了,不再提供理療服務。

四、村醫隊伍後繼無人

國家衞健委2021年公佈《2020我國衞生健康事業發展統計公報》顯示,從2016年至2021村醫數量從93.3萬跌落到74.4萬,以平均每年近5萬的速度鋭減。捉襟見肘的收入、繁雜的工作內容、巨大的風險責任、難以實現的職業價值讓不少村醫產生了隨時準備改行的心理,大多數人對村醫職業不抱長遠預期,全鎮每年考試招聘,願意當村醫的人也不多。

村醫收入主要由公衞收入、基藥補助、診療費三大部分構成。正如前文所述,村醫務室難以從藥品、診療上營利,主要靠財政撥款的公衞服務填充工資。村醫一年最多拿到6萬元收入,公衞每年年底發放4萬多,發放時間不確定。診療費(8元/人)加基藥補助一年收入2萬多。同時,村醫沒有五險一金,在養老保障方面,村醫要自己買靈活就業保險,一年補貼1500元后,自己最起碼要交7000多元。村醫劉哥所在的鄉村,人情開支較大,家庭人情開支一年2萬元,學生上學也是硬性支出,全年家庭剛性支出需要5萬元。

老少邊窮的山區,沒有多少經濟發展機會,山區以林地資源為主,耕地資源少,每家2畝地,因此本地外出務工早,男性務工收入是家庭收入的主要來源,女性和老人則在家種菜養豬,自給自足。主要種植玉米、紅薯、油菜,上山採摘茶葉、中藥材等,總體貨幣支出不多,生活成本較低。即使如此,村醫的收入也只能勉強維持家庭運轉,家庭發展能力極弱。當時有一腔熱血,想回報家鄉的定向培養免費醫學生也因為待遇差、違約成本低等原因,在農村扎不下根,不少醫學生服務期未滿便違約離去。

村醫劉哥説,“過不下去了就去改行,到工地扎鋼筋,還沒那麼操心。”財政困難的地區難以給付村醫基藥補助,村醫只能靠任勞任怨承擔任務繁重的公衞服務來換取微薄收入,維繫家庭運轉。這批40歲的中年村醫從到村醫務室至今已堅守十年,他們幾乎是憑藉着與本地村民的感情支撐着自己前行。時間久了,他們也刻意讓自己變得“麻木”,降低自己的要求,慢慢地也就認了這種生活和工作狀態。

李佩嫺 | 武漢大學社會學院博士生