張再林|中國式的“語言學轉向”——清代今古文經學的哲學實質及其意義再探_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-10-01 21:02

張再林|西北工業大學馬克思主義學院教授,西安交通大學二級教授

本文原載《探索與爭鳴》2023年第8期

具體內容以正刊為準

非經註明,圖片來自網絡

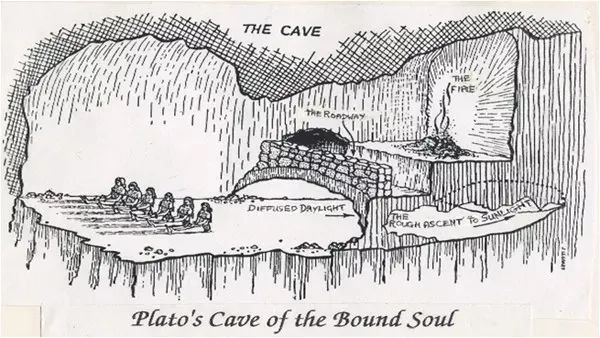

相較於兩漢經學、魏晉玄學、隋唐佛學、宋明理學,清代經學過於專注文字考據的“小學”功課,以其墨守故籍、膠柱調瑟以及“尋其枝葉,略其本根”(《經韻樓集·宋子小學恭跋》),而使中國傳統經學中義理之“大學”特色大為褪色,乃至有了所謂“死在字下”之説,甚至有了馮友蘭所謂“中國經學終結”之説。然而,如若我們以當代哲學的“語言學轉向”作為清代經學可資參照借鏡的他者,那麼在這個全新的視角下,清代經學的面貌將會徹底改觀。通過這一視角,不僅能夠真正展現中國經學固有的實證和實用精神,而且能夠從古老的東方文化出發,為人類文化進入“後形而上”時代開闢新的篇章。

當代哲學的“語言學轉向”

(一)分析哲學的實證化語義學

眾所周知,當代哲學的“語言學轉向”與當代分析哲學的興起有着緊密的理論聯繫。正是分析哲學的興起使得語言哲學在千載沉霾中一朝復旦。進一步分析可以發現,這種語言哲學可區分為語義學和語用學兩個方向。根據美國哲學家莫里斯的説法,語義學研究的是語言符號與外部世界之間的關係,語用學研究的則是語言符號與使用者之間的關係。值得注意的是,在分析哲學中,語用學的產生是對語義學的揭蔽而起,故對分析哲學的語言分析就必然首先從語義學入手。

事實上,任何哲學及其基於的傳統都是淵源有自的,分析哲學的語義學亦如此。語義學奠基於語詞概念是源自西方傳統哲學的“還原論”,語義學對語言符號與外部世界關係的研究則是發端於西方傳統哲學的“表象主義”。返本而溯源,分析哲學的語義學最初與蘇格拉底所謂命名和繪畫一樣,都是對事物的“摹仿”這一“辭事相稱”語言理論為其造始端倪。

蘇格拉底那種“辭事相稱”語言理論在當代分析哲學中得到了深入、全新的發展。為此,就不能不提到羅素的傑出貢獻。羅素的貢獻主要體現在他提出了一種極為精確的“釋義技術”的“摹狀詞”(description)理論。該理論通過一種複合性的“不完全的符號”的描述性短語,不僅遵循唯名論路線使指稱性語詞所隱含的信息更為明確,使弗雷格稱之為“空類”、邁農稱之為“假設實體”的東西在語言陳述中得以消解,擺脱了唯實論“以名亂實”的危機,同時也維護了唯實論所強調的普遍概念對象在語言學中的意義。因此,羅素的摹狀詞理論在西方語言哲學史上具有非同尋常的意義,它實現了經驗能指與先驗所指在表象主義基礎上的真正統一,標誌着一種辭事嚴格對應、一一相符的指稱理論的正式確立。

正是在羅素的啓發下,一種更為嚴格、更為完備的“辭事相稱”理論,在其弟子維特根斯坦那裏應運而生了。該理論就是早期維特根斯坦在《邏輯哲學論》中提出的所謂語言“圖像論”。在語言“圖像論”中,維特根斯坦描繪了兩個對稱的系統,一個是世界的本體論系統,一個是語言的邏輯系統(理想語言系統)。這兩個系統具有同型的結構,兩者通過圖像關係對應起來,合為一體。這兩個系統可以分別表述如下:

(1)世界的本體論系統。Ⅰ.世界是事實的總和。Ⅱ.事實由原子事實組成。Ⅲ.原子事實是對象的一定配置。Ⅳ.對象是組成世界的實體,它們絕對簡單。

(2)語言的邏輯系統(理想語言系統)。Ⅰ.語言是命題的總和。Ⅱ.命題通過分析達到基本命題。Ⅲ.基本命題由一些名稱直接組合而成。Ⅳ.名稱是不能用定義的方法進一步分解的最簡單的記號。

對於維特根斯坦來説,系統可以分解,圖像卻始終是一以貫之的。無論是最簡單的名稱、名稱組合的命題,還是命題的總和構成的語言,都只有作為對應事實的圖像才能成立。因此,維特根斯坦就“名稱”寫道,“字母文字是從象形文字來的,但未失去摹繪的本質”(4.016);就“命題”寫道,“命題是實在的一個圖像,因為我如果瞭解了一個命題,我就知道它所表現的事況”(4.021);就“語言”寫道,“命題的總和就是語言”(4.001);“留聲機唱片、音樂思想、樂譜、聲波,彼此之間都處在一種圖式的內在關係之中,這就是語言和世界之間具有的關係”(4.014)。這種兩者之間無一例外的圖式關係之所以可能,究其原因就在於“事實要成為圖像,必須與摹繪者有某種共同的東西”(2.16)。“在圖像和被摹繪中必有某種相同的東西,由此前者才能成為後者的圖像。”(2.16)在維特根斯坦那裏,這種“共同的、相同的東西”正是他所謂的重言式的真理,也即他所謂分析式的“邏輯”。“邏輯不是一種學説,而是世界的一種映像。”(6.13)由此可以得出的是,不僅名稱與對象一致,基本命題與原子事實一致,作為命題總和的語言與作為事實總和的世界一致,從而整個語言系統與整個本體論系統也完全一致,以致古希臘“辭事相稱”語言理論藉以被無所不及、天衣無縫地推向極致。隨着這種圖式真理完全成為邏輯真理,一種徹底實證化且完全絕對化的科學主義成為主宰整個世界的真正的大帝,而非像過去那樣其僅僅獨擅於自然科學一隅之地。

**一種有別於康德“經驗劃界説”的“語言劃界説”就這樣在維特根斯坦那裏得到了發展。**關於這種“語言劃界説”,維特根斯坦説:“凡是可説的東西,都可以明白地説,凡是不可説的東西,則必須對之沉默……只能在語言中劃界限,而在界限那一邊的東西則根本是無意義的。”對於康德來説,既然我們只能接觸經驗現象,既然只有通過經驗現象才能通向我們可知的真理,這就意味着事物是否可知,只能取決於其能否被我們所經驗。但凡可以被我們經驗者,就是可知的,否則就是不可知的(如經驗現象背後的“物自體”),我們就只能止步於對其的究索。對於維特根斯坦來説,既然語言摹繪事實,既然語言是世界的圖像,這就意味着語言可否言説,只能取決於其能否被我們所摹繪。但凡我們可以摹繪者,它就是可説的,否則就是不可説的(如純粹內省的“我”的概念),我們就只能對其三緘其口、保持沉默。

**正是在這裏,為先前哲學家無上頂禮、視若神明的“形而上學大廈”轟然倒塌了。**因為任何哲學概念、哲學命題都是無法摹繪的,都是缺乏圖像的,也即它們作為弗雷格所謂“空類”、邁農所謂“虛假實體”、羅素所謂“空名”,都是超出了語言界限的,是不可説的,是無意義的。

在《邏輯哲學論》一書的結論部分,維特根斯坦指出:“哲學的正確方法實際上是這樣的,除了可説的東西,即自然科學的命題——亦即與哲學無關的東西——之外,不説任何東西,而且每當別人想説某種形而上學的東西時,就給他指出,他沒有賦予其命題中的某些指號以任何意謂。對於別人,這種方法也許是不令人滿意的,他大概不會覺得我們是在教他哲學,但是這卻是惟一嚴格正確的方法。”(6.53)也就是説,在這裏與其説維特根斯坦為哲學重新奠基,不如説他消解了傳統哲學的“形而上學”,由此才有了與維特根斯坦思想息息相通的維也納學派將一切形而上學都視為偽命題這一“拒斥形而上學”狂潮的興起。因此,正如人們所説,維特根斯坦與破壞者幾乎是同一概念。然而,當我們從早期維特根斯坦的語言學走向後期維特根斯坦的語言學時,後期維特根斯坦的語言學作為破壞的破壞,把“消解形而上學”推向了極致,不是對形而上學保持沉默,而是將其連根拔起,使其無處可藏。

(二)分析哲學的實用化語用學

**實際上,早期維特根斯坦“圖像説”的語言學是一種“理想的語言學”,它要求我們辭事完全相符,能指與所指嚴格對應。**可是一旦我們從理想天空回到現實的大地,也即從理想的語言回到日常的自然的語言就會發現,這種追求精確表象的“圖像説”的語言學不過是痴人説夢而已。而後期維特根斯坦所謂“遊戲説”的語言學的推出正是一種重返劍橋的夢醒之舉。

“意義就是用法”,較之早期維特根斯坦“圖像説”的語言學,實用而非實證乃是後期維特根斯坦“遊戲説”的真正內核,並開以實用主義為精神的現代語言學之先河。這種實用精神集中體現在如下方面。首先,回到生活形式。語言“圖像説”僅僅把語言視為表象形式、認識形式,語言“遊戲説”則將語言視為我們的“生活形式”。與豐富多彩的生活化的語言形式相比,那種僅僅囿於表象形式、認識形式的“圖像説”的語言只能囿於一隅而難以企及。其次,語言隨境而轉。既然語言“遊戲説”認為語言是我們的生活形式,那麼就意味着語言是“涉身化”的而非“祛身化”的。同時,既然語言是一種涉身語言,而任何身體及其行為又都是處於特定的處境、情境(situation)之中,那麼也意味着語言不能不由身體及其行為的處境、情境所決定。再次,語義有多樣性。既然語言是由語境決定的,且這種語境隨着時空推移而不斷變化,這就決定了語言用法作為應對環境的方式是不確定的,具有多樣性,這也決定了那種堅持一詞一義、一個命題只有一種意義的“辭事相稱”的理想的語言學説即將告終。

至於我們為什麼熱衷於這種一詞一義的“命名”這一“名詞的模式”,而排斥多樣性語言用法,維特根斯坦給出了自己的深刻答案。在他看來,其端在人類從亂中求同、從變中求永恆、從多中求一這些對普遍統一性追求的習慣。對於維特根斯坦來説,這種追求不僅造就今日理想語言學説對“辭事相稱”的極端迷戀,也使長期以來追求什麼是“時間”“空間”“精神”“物質”“個性”的普遍本質、追求終極唯一的“一以貫之”的哲學之道大行於語言其間。例如,“什麼是物”這一問題看似很好回答。若聯繫其使用的語境,“物”就是當我們需要飲水時使用的“杯子”,需要睡覺時使用的“牀”,需要寫字時使用的“筆”,換言之,“物”就是我們手頭的各種“用具”而已。然而,哲學家就這個每個人都可信手拈來、心知肚明的“物”的概念卻非要千般計較、萬般求索、“打破砂鍋問到底”一番,並由此形成了哲學史上爭訟不已的“物是什麼”這一千年學案。

因此,“消解形而上學”就這樣在後期維特根斯坦學説中又一次提上議事日程。所不同的是,在早期維特根斯坦那裏,這種“消解形而上學”是由於建立了區分可説與不可説的“理想語言”學所致,而在後期維特根斯坦那裏,隨着這種“理想語言”學的瓦解,“消解形而上學”以一種釜底抽薪的方式使“形而上學”壓根就不成立。這一切,不僅意味着分析哲學的自我消亡,而且為我們迎接以開放交流為旨歸的羅蒂所謂的“後哲學文化”時代指明瞭方向。

清代經學的語言學維度

清代經學熱衷於對文字、章句、典籍的考據、訓詁和闡釋,其研究的語言學性質自不待言。儘管在清代經學中,這種考據、訓詁和闡釋的語言學研究可謂一以貫之,但這種研究卻可劃為各個不同時期和階段。按梁啓超在《清代學術概論》中的觀點,這種劃分既可根據佛教的“生、住、異、滅”四個流轉階段進行概括,也可以根據“古文經學”(在某種意義上也即清考據學)與“今文經學”(也即清考據學糾撥者)這兩種先後相繼的思潮來“一筆了斷”。儘管“古文經學”和“今文經學”似乎你中有我、我中有你而錯綜混雜、須臾不可離,也儘管人們對這種區分素有存疑和爭議,乃至出現了對其斷然否定的觀點(如李學勤先生所言),它卻是書之於史、有跡可循的歷史事實。這兩大思潮研究的代表作——廖平的《今古文考》被譽為清代文化的“三大發明”之一。極而言之,如若以當代語言哲學的視域切入,你甚至會得出,作為中國式的“語言學轉向”,作為人類哲學“語言學轉向”的先鳴曲,對今古文經學研究意義的發掘早已超越清代思想史領域,對於整個中國思想史乃至整個人類思想史都具有劃時代、革命性的意義。

若拋開漢人今古文爭訟不已的“舊案”,而對清代今古文經學精神實質加以區分,一如羅檢秋先生所言,一為標榜“求真”(古文家),一為推重“致用”(今文家)乃是兩者劃界的至為精當之論。由此也就形成了筆者在語言學視野下語義學的古文經學與語用學的今文經學這一全新的劃分標準。

(一) 語義學的古文經學

正如現代分析哲學語義學的“圖像説”是 “辭事相稱”的理論一樣,清代古文經學也是如此。清代古文經學是“返漢之古”的產物,故有所謂的有別於“宋學”的“漢學”之稱。實際上,追本而溯源,其歷史一直可追溯到中國語言文字的構字法之中。許慎的“六書”構字法第一義的“象形”可視為語言“圖像説”的最早發端。如果説西方語言文字是德里達所謂的“語音中心主義”,那麼中國語言文字一開始就以“語像”為其語言學之臬極。除此之外,這種“辭事相稱”還體現在《墨經》語言邏輯所謂“所以謂,名也;所謂,實也”裏,體現在孔子意象學説所謂“立象以盡意”裏,體現在王弼言意之辨所謂“以言觀象”裏。由此,就有了根深葉茂的中國古代“訓詁學”的興起,也就有了孔穎達提出的“詁者古也,古今異言,通之使人知也;訓者道也,道物之貌以告人也”,⑤提出的“然則詁訓者,通古今之異辭,辨物之形貌,則解釋之義盡歸於此”。在這種定義裏,若“通古今之異辭”為我們表明了訓詁學的問題意識,那麼,“辨物之形貌”(“道物之貌以告人也”)則表明瞭解決問題的具體方法、具體途徑。顯然,就其強調“觀物取象”“以言觀象”而言,這種訓詁學作為語言“圖像説”的中國版,不失為分析哲學語義學理論上的東方之源。

正如分析哲學語義學以其“可見”即“可説”成為一種實證主義一樣,清代古文經學的考據、訓詁性質亦決定了實證主義是其根本宗旨。因此,梁啓超在論及這種古文經學時指出,“其根本方法,在於‘實事求是’和‘無徵不信’”。至於戴震之所以能成為“實事求是”“無徵不信”的考據學開宗立派的鼻祖,不僅在於他對宋儒的蹈空之弊體會尤深,還在於他身上似乎一開始就具有一種實證精神的天賦異稟,以至於其幼年問難於其師,為我們留下了可比肩有着同樣經歷的心學鼻祖王陽明的一段佳話。戴震在考據學的重要地位還在於他為我們推出了一種基於實證的本末一貫、觸類長之的經學完整體系。他寫道:“經之至者,道也。所以明道者,其詞也。所以成詞者,字也。由字以通其詞,由詞以通其道,必有漸。”**在這裏,一種字→詞→道(言)的拾級而上的語言學體系豁然顯現,聯繫到分析哲學語義學那種文字→名稱→命題→語言的層層擴推語言體系,這不正可視為一種理想語言學説的“中國版”嗎?**故戴震的語言學既是“實證化”的,又以其“字字有考、言言有據”而是不無“體系化”的。惟此才使戴震的學説立於清代考據頂端,也惟此才使清學被梁啓超加上了一頂“文藝復興”和“科學精神”之桂冠。儘管這種清學“科學説”頗遭一些人的非議,如有人認為,近現代西學的“實證”是立足於眼前可見之物實事的實證,而清學的“實證”卻更多是囿於古代文字材料實事的實證(胡適即持此論),然而,按照國人的“愈古愈真”(錢大昕:“以古為師,師其是而已矣”)這一認識,兩者實際上並非迥然相異,故梁的清學“科學説”雖頗引爭議而實際上卻依然可以成立。

這樣,正如當代分析哲學語義學從科學的實證最終走向“消解形而上學”那樣,乾嘉的古文經學亦以“形而上學”之消解為其理論結果。而這種清人眼裏的“形而上學”也即對“形上之道”究於極致的宋明理學,其既包括宋的理學,更包括明的心學,也可統稱“宋明理學”。關於這種對於形而上的宋明哲學的消解,梁任公論之尤為詳備、一針見血。在《清代學術概論》一書裏,梁謂“‘清代思潮’是何物耶?簡單言之,則對於宋明理學一大反動”,謂這種宋明理學乃“宋儒採之,以建設一種‘儒表佛裏’的新哲學,至明而全盛”,謂這種宋明理學的極弊在於“獎勵虛偽,古人之説誠如是,則宗述之可也;並非如是,而我之所指者實之,此無異於指鹿為馬,淆亂真相,於學問為不忠實,宋明學之根本缺點在於是”。梁還指出,“考其思想之本質,則所研究之對象,乃純在紹紹靈靈的不可捉摸之一物”。不難看出的是,這種“不可捉摸”的研究對象不正是分析哲學語義學所説的那種所謂的“空類”“假設實體”“空名”嗎?不正是那種由於不可摹繪而為“不可説” “保持沉默”的形而上學嗎?其實,這種因“摭拾虛辭”而力主將之消解的形而上學觀既是梁啓超的認識,又是清代考據學派的共識。如戴震就指出,“數百年已降,説經之弊,善鑿空而已矣”。⑫宋儒所謂的“天理”“格物”“性命”“天道”之學是“鑿空”,明儒所謂的“心本”“良知”“本我”“誠意”之學以其進一步坐空更是“鑿空”。“鑿空”之弊端已被學界廣泛討論,至於此極,則以“實學”為正宗的清人安得不反對?

戴震畫像

(二) 語用學的今文經學

當人們如上所述,將一種“辭事相稱”的語義學奉為中國語言學的圭臬時,殊不知不是語義學而是語用學代表了中國語言學的真正性質。挖井而及泉,這種語用學源泉最初體現在“道”的概念裏。這不僅由於“道”既是所行之道又是言説之道而為行為和言説的交織,而且由於《説文》“一達謂之道”這一定義已使“道”的目的性、效果性表露無遺。正是從這種對“道”的理解出發,才有了道家的基於語境的“道不可言”“言不盡意”之説,以及“得魚忘筌”“得意忘言”的語言工具論。也正是從這種對“道”的理解出發,才有了墨家作為立言標準並且不乏功利取向的言之“三表説”,以及《墨經》語言邏輯對“言之時”的強調,對“當”和“宜”的強調,對“言多方”的強調,所有這一切,都可一言以蔽之作為墨家語言邏輯終極宗旨的“以言取效”。同時,也正是從這對“道”的理解出發,才有了禪宗的“不立文字”説、“因境設語”説、“隨機受用”説,“方便有多門”説,“以勢示禪”説,“擔水劈柴無非妙道”説等語用説。而“庸也者,用也”(《莊子·齊物論》),這種“用”“庸”的統一不僅使古人推出“百姓日用即道”之説,而且意味着中國傳統的語言學最終不是以“理想的語言”而是以“日常的語言”為其鵠的。故漢學家陳漢生説:“中國思想集中於語用的研究。因此比較而言,中國思想較少關心語義上的真假,較多地關心語用上的可接受性。”如上所説,這一結論無疑是不無準確、極其肯綮的。

可以説,這種語用學的性質也為清代今文經學打上了深深的烙印,乃至成為清代今文經學有別於清代古文經學根本的分水嶺。梁啓超在分析清代考據學之所以盛極而衰時寫道:“夫清學所以能奪明學之席而與之代興者,毋亦曰彼空而我實也?今紛紜於不可究詰之名物制度,則其為空也,與言心言性者相去幾何……要之清學以提倡一‘實’字而盛,以不能一‘實’字而衰。”此説不確,需要補充的是,同一“實”字應有實證和實用之分。也就是説,清學(也即清考據學)之所以盛極而衰,實際上在於其以重實證而盛,以輕實用而衰。這也決定了,由實證走向實用,正是清代今文經學對其古文經學取而代之的必由之徑,這與當代語言學從實證的語義學走向實用的語用學這一途徑完全具有可比性。

因此,正如當代語用學使語言形式迴歸“生活形式”那樣,這種“生活形式”也為今文學家備極頂禮。例如,在清代今古學家那裏,這種對語言的“生活形式”迴歸體現在其“還經於史” “經史統一”裏,不是文字的考據而是歷史的事件、事履成為經學研究的第一義。由此就有“頗乖時人好惡”而為力闢考據之風的章學誠所謂“六經皆史”、六經乃“一陰一陽之跡”之論的推出。在章學誠那裏,形而上的“六經”不過是形而下的生活世界的別稱而已,其深契中國思想“下學而上達”之理。一旦我們肯定了生活世界,也就同時肯定了人類社會的政治經濟。無論是六經的文字考據,還是孔子名實相稱的“正名”,都無一例外地消解於經世、治世之中。這也説明了為什麼“撥亂世反之正,莫近於《春秋》”(《公羊傳》),在《六經》中今文學家獨鍾《春秋》經,並且不僅對《春秋》的解讀歷來成為今文學家闡發經世大義的濫觴,還藉助春秋公羊學以史鑑今的精神,清代今文學家們對當時炙手可熱的株守故典的古文經學掀起勢如潮湧的理論反攻。

正如當代語用學認為語言所指是由“語境”決定的那樣,這種“語境主義”亦是今文學家文本解讀的不二法門。一方面,清代今文學異軍突起本身就是時會使然,就是時代語境的產物。列強入侵,使自詡為“天朝上國”的古代中國遭遇“數千年未有之變局”,因避觸時忌、以咬文嚼字聊以自藏自慰而興的清考據學業已走向了盡頭,人心思變成為難以抗拒的時代潮流。用梁啓超的話來説,也即“‘鴉片戰役’以後,志士扼腕切齒,引為大辱奇戚,思所以自湔拔;經世致用觀念之復活,炎炎不可以抑”。另一方面,這種“語境主義”使今文學主張經文之義是隨境而轉、因時制宜、因人而異,以致其已成為今文學賴以成立的最重要的方法論之基。例如,基於這種語境主義,今文學的重要開山者龔自珍提出“自周而上,一代之治,即一代之學也”,提出《尚書·大誓》“今文、古文同出於孔子之手,一為伏生之徒讀之,一為孔安國讀之。未讀之先,皆古文矣。既讀之後,皆今文矣。惟讀者人不同,故其説不同。源一流二,漸至源一流百,此如後世者翻譯”,並且提出“不通乎當世之務,不知經、史施於今日之孰緩、孰亟、孰可行、孰不可行也”。

**這種“語境主義”也體現在同樣作為清代今文學的奠基者,並其著作被譽為清文化“三大發明”之一的廖平身上。**實際上,廖平對清今文學的突出貢獻並非一如人們通常所認為的那樣,體現在發明素王改制説和力闢劉歆古文經學之偽上,而是體現在他對今文經學立説之基的殊勝語境主義方法論的大力提撕上。它表現為繼承春秋公羊學“經權之辨”的傳統,對禮的“中正”緣事而求、隨機而定之旨的獨揭上,故其謂“天下無一定之中,《春秋》無達例,即示人以緣事求中之意。中非中間之中,中謂射中;正乃正鵠,亦射中也……《禮》為舊典,有一定之形,正如射中,有隨機之巧。本一侯也,因其東西南北、高下倚側而定我用矢之道。射由侯生,不能自定,故有合禮而正者,有合禮而非正者,有違禮而不正者,有違禮而得正者,故善惡表中正貴於禮。《榖梁》不言,正即權也。正無定,權亦無定。一借射為喻,一借衡為喻。得此一解,乃知《春秋》言權、言中之義,皆在‘正’字也”。它表現為因襲春秋公羊學以“微言”見“大義”的解釋學原理,視經學之為有別於“還原文本”的“以今翻古”的“翻譯之道”上,故其謂“今、古本之異同,翻譯也;三《傳》之異文,四家《詩》之異文,翻譯也;今文與今文異,古文與古文異,翻譯也;引用經字,隨意改寫,翻譯也;同説一事,語句不同,翻譯也;詳略不同,大同小異,翻譯也;重文疏解,稱意述義,翻譯也。苟能盡翻譯之道,則又何書之不可讀哉”。同時,它還表現為從春秋公羊學的“為后王立法”出發,解經的“因時制義,其意可見”上,故其謂“《書》堯舜制度全與《王制》符同。據《孟子》‘神農’章所言,當時必無此等制度。如五玉、三帛、二牲、度律、量衡及巡狩、貢賦、甸服之類,此承平數百年乃有之事,豈獸蹄鳥跡方交於中國,人方得平土而居,遂能如此詳盡文備?此當為序《書》時潤色譯改之言,所謂‘祖述堯舜’之事。古時制度太簡略,不足以立教,故孔子以此託之帝王,當時不能有此制度也”。這不僅為我們開出了今文學疑古之風,也使強調因時而變成為廖平學説的必然結論。正如其寫道:“五帝不同樂,三王不同禮,謂使孔子再生,亦不主《春秋》之制,如舊説所云也”,“為學須善變。十年一大變,三年一小變,每變愈上,不可限量,所謂‘士別三日,當刮目相待’者也。變不貴在枝葉,而貴在主宰。但修飾整齊,無益也。若三年不變,已屬庸才;至十年不變,則更為棄才矣”。

這一切,就把我們帶到了作為清代今文學集大成者的康有為的學説。固然,康有為受廖平影響既深且鉅,但較之廖平,其學説的語用學色彩更為強烈,其對語用學語境主義的運用更為透徹也更為自覺。例如,有為之所以宣稱“傳經只有一《公羊》”,在中國古代不可勝數的經傳中獨推漢人的春秋公羊學,就在於這種公羊學不僅提出了“黑統”(“人統”)、“白統”(“地統”)、“赤統”(“天統”)的“三統”説,還提出了“傳聞之世”的“衰亂世”、 “所聞之世”的“昇平世”、“所見之世”的“太平世”的“三世説”,而無論是“三統”説,還是“三世”説,都主張朝代以舊變新的“改正朔,易服色”,都主張因之時代的隨時變革,都以歷史的進化而非歷史的倒退、歷史的循環為其鵠的,以致歷史發展最終是以所謂“春秋進至於爵”、所謂“天下遠近大小若一”的大同太平世為結果。故康有為與其説是獨推漢人的春秋公羊學,不如説是極尊歷史的進化論。這種對歷史進化論的發掘與其説是對歷史本來面目的還原,不如説是“借古人之酒杯,澆今人之塊壘”,不是發明經學的微言大義,而是以一種通經致用的方式,對當今之世的株守舊制的力闢才是康有為真正的心之所繫。一如梁啓超在論及康有為公羊研究時指出的那樣,“故喜言‘通三統’,‘三統’者,謂夏、商、週三代不同,當隨時因革也。喜言‘張三世’,‘三世’者,謂據亂世、昇平世、太平世,愈改而愈進也。有為政治上‘變法維新’之主張,實本於此”。

又如,康有為之所以在《孔子改制考》中推出“託古改制”,有兩方面原因。一方面,“榮古而虐今,賤近而貴遠,人之情哉!耳、目所聞睹,則遺忽之;耳、目所不睹聞,則敬異之;人之情哉”,也即榮古虐今、賤近貴遠是人之常情,加之“堯、舜三代茫昧,無實在事蹟可據依可見”,上古茫昧無稽可考,這就使古代諸子以“託古”為其立説的終南捷徑。不僅當時諸子紛紛託古、罔不託古,如墨子之託古、老子之託古、莊子之託古,而且“祖述堯舜,憲章文武”的孔子更是領袖“託古”之風的急先鋒。另一方面,古人之“託古”並非是發“思古之幽情”為託古而託古,而是服務於託古以喻今,託古以改今日之制,改變不合理的、落後的今日製度才是託古的真正目的。故康有為就孔子所作的《堯典》之旨寫道:“《春秋》《詩》皆言君主,惟《堯典》特發民主義。自‘欽若昊天’後,即舍嗣而巽位,或四嶽共和,或師錫在下,格文祖而集明堂,闢四門以開議院,六宗以祀,變生萬物,象刑以期刑措,若斯之類,皆非常異義託焉。故《堯典》為孔子之微言,素王之鉅製,莫過於此。”在這裏,隨着古代的《堯典》與現代的民主、共和、議院、法制(“刑措”)實現了無縫對接,康有為“託古”之為“改制”的真實面目已顯露,進而還可知,其所謂作為“託古者”的孔子亦並非“述而不作”者,而是真正創作者,這一論斷同樣也不失為正確。

這樣,人們在“託古改制”中與其説是看到了康有為一種政治上的權宜之計,毋寧説看到了康有為的一種語言學上“意義即用法”的工具主義。正如工具因其不同場合而有多樣性的用途那樣,這種多樣性同樣是康有為今文學的語言學應有之義。這不僅意味着對古文經學守之甚篤的辭事相稱、一詞一義的痴迷徹底背棄,同時也意味着今文經學“《詩》無達詁,《易》無達佔,《春秋》無達辭”(《春秋繁露·精華》)這一殊勝之義在新時代再度興起。它既使古文經學語言之思被時代棄如敝履,又使堅持“惟精惟一”“經道合一”的形而上取向的古代經學面臨再次的迎頭痛擊,使之徹底降於谷底。也就是説,既然連神聖如堯舜者都“茫昧無稽”,都不過是一種後人藉助的符號工具,又遑論託之先王並以其為依據的古代經學是否合理,能否成立。無怪乎康有為聲稱“六經皆偽”而將無論漢學還是宋學皆所吐棄,無怪乎梁啓超關於康氏的“兩考”有所謂“大颶風”“火山大噴火”之譬喻,也無怪乎馮友蘭先生認為清代今文經學的興起,代表着始於董仲舒的中國經學“終結”的真正開啓。

馮友蘭

從消解形而上學到後經學時代

如前所述,當代哲學“語言學轉向”的興起,並非另起爐灶地為哲學另闢一新的“殖民地”,而是作為哲學的進一步深化,在深入語言學這一人類文化的腹地的同時,使我們從根本上、從發軔處徹底走出哲學與生俱來的迷思。其結果是對人類長期以來痴迷不悟的“形而上學”取向的消解,是從哲學走向“後哲學”,從理想的思辨世界迴歸日常的生活世界、涉身世界。與之相伴而來的,是實用理性取代了純粹理性,哲學從理論型嚮應用型、治療型的轉型,作者中心之消解,文本與解讀的平起平坐,邊緣與中心界限模稜兩可,還有哲學這一母學科日益和符號學、史學、文學、人類學、考古學、政治學、社會學、經濟學等子學科的結合,以及隨着這種結合,哲學業已成為極具滲透性的文化哲學,其疆域日益得以開拓。以其影響既深且鉅,該轉向乃為一場人類文化劃時代的範式革命,一場從不無自閉型的前現代性向無限開放型的現代性轉型的革命。

無獨有偶,這種“語言學轉向”的效應同樣也體現在清代今古文經學這一中國語言學運動裏。正如當代哲學“語言學轉向”最終走向“形而上學消解”那樣,清代今古文經學運動亦導致了經學的“形而上”取向的終結,並且正如當代哲學“語言學轉向”從哲學走向後哲學那樣,清代今古文經學運動亦以一種所謂後經學時代來臨為其產物。若加以分析,這種後經學時代似有以下幾個特徵可給予概括。

(一)力闢蹈空之弊

戴震《古經解鈎沉》謂“經之至者,道也”,《周易·繫辭》又謂“形而上者謂之道”。關於這種經之道的形而上的性質,可見於劉勰所謂“經也者,恆久之至道,不刊之鴻教也”(《文心雕龍·宗經》),可見於佛偈稱“有物先天地,無形本寂寥,能為萬物主,不遂四時凋”(釋祖欽《偈頌一百二十三首》),可見於朱熹所謂“若理則是個淨潔空闊的世界,無形跡”(《朱子語類卷一·理氣上》)。同時,正如榮格將集體無意識的內容稱為原始意象——原型,原型作為“種族的記憶”被保留下來,使每個人似乎先天具有那樣,中國古代的經之道亦如此。由此就有了既是超時空的超驗的,又為本自俱足、人人皆有的宋明的“心性之道”的一統天下。進而作為物極而反的產物,由此也就有了戴震的“善鑿空而已”,康有為視“上古茫昧無稽”者為“原經”之所寄,以及梁啓超對那種“紹紹靈靈不可捉摸之一物”的力譏。故中國經學史既是一部“崇虛絀實”的歷史,又是一部相向而行的“崇實絀虛”的歷史。從孔子“我欲載之空言,不如見之行事深切著明也”(《太史公自序》),到張載“太虛即氣”,再到泰州學派“百姓日用即道”,又到顏元“身實學之,身實習之”、章學誠“六經皆史”,無一不體現了這種“實學化”歷史運行之跡。而清代今古文運動從強調實證到強調實用,則通過語言學的理論洗禮,作為中國古老而篤實的“以言行事”之道的徹底復辟,把這種“實學化”運動在新時期推向了一個新的高地。

接踵而來的是,道鹹以降,士大夫“恆相與指天畫地,規天下大計”(梁啓超語),告別“為學問而學問”的皓首窮經之舉,“經世致用觀念之復活,炎炎不可抑”(同上)。這種經世致用觀念復活可見於清“黎明運動”第一人顧炎武所謂的“凡文之不關於六經之指,當世之務者,一切不為”(《亭林文集·與人書三》),可見於“黃宗羲、萬斯同一派,以史學為根據,而推之於當世之務”,可見於魏源力貶時人“除富貴外,不知國計民生為何事;除私黨而外,不知人才為何物”(《默觚下·治篇十一》),可見於龔自珍反對“一夫為剛,萬夫萬柔”,主張“君臣共治”“不拘一格降人才”,可見於左宗棠力倡“窮經將以致用也”“多讀有用之書,講求世務”,可見於張之洞治學“以實用為歸”“讀書期於明理,明理歸於致用”(《輶軒語·語學第二》)。值得注意的是,在清末這種“經世致用”的實學思潮已不再僅僅停留在觀念層面,而是激於時局時弊而一躍成為對治性的“實舉” “實務”“實行”,最終實現了從理論到實踐的根本轉變和兑現。在這方面,我們除了看到“公車上書”“戊戌變法”這一“秀才造反”外,由官僚階層所推動的“洋務運動”進一步地使這種實踐蔚為大觀。這一點,從諸如清廷興辦實業、開辦報刊、興建新式學堂、選派留學海外等“洋務”中就可見一斑。隨着這種“實務”“實政”的興起,相形之下,那種“空腐為宋”的業已淪為形而上學的經學不過是“無益之畫餅,無用之雕蟲小技”,其存在成為夕陽殘照的歷史遺蹟。而隨後的“救亡圖存”和“啓蒙運動”成為中國現代當務之急的歷史主題,更是使這種無益無用的形而上化的窮經之舉徹底被時代所“唾棄”。

(二)祛聖人化

眾所周知,在經學時代,隨着六經的地位日隆,六經的製作者——“聖人”的地位日益抬升、日益神聖。如《易》曰:“堯、舜氏作,通其變,使民不倦,神而化之,使民宜之。”(《周易·繫辭》)如子曰:“大哉,堯為君也!惟天為大,惟堯則之。蕩蕩乎,民無能名焉。”(《論語·泰伯》)子曰:“無為而治者,其舜也與?夫何為哉?恭己正南面而已矣。”(《論語·衞靈公》)還有,子曰:“舜其大知也與”“舜其大孝也與”(《禮記·中庸》)如此等等,不一而足。我們看到,正是這種對“聖人”的神聖化,才使王陽明將“讀書成聖賢耳”視為“人生第一等事”,才使任何偉人達者在聖人面前只能叨陪末座。誠如李河先生所説,“‘神作聖達’的格局轉換為‘聖作賢達’的格局;即‘作者’有了‘先知’或‘聖人’的特殊身份或權力象徵,其餘的人只能是‘述者’‘註釋者’或‘翻譯者’”。即使出類拔萃如孔子者,雖然德行上宣稱“當仁不讓於師”(《論語·衞靈公》),卻也不能不自居為“述而不作”者,較之遠古至聖者而退處其次。

明白了這一點,我們就不難理解為什麼以康有為為代表的今文學對於六經的聖人的神聖化取向具有根本的顛覆性意義。以至於在這方面,康有為之於六經,恰如馬丁·路德之於《聖經》。對於康有為來説,被經書神而化之的人是堯舜,“堯舜者,孔子所託者,其人有無不可知;即有,亦至尋常”。也就是説,按康的“託古改制”,由於遠古歷史書缺有間、茫昧無稽,所謂的堯舜充其量不過是以言行事、以今託古的語言“符號工具”。既然任何工具都是隨機受用、由境而轉,那麼,千古常盛的“聖人崇拜”的聖人面目就真偽難辨,對其崇拜也就如同鬧劇一般。

馬丁·路德版本《聖經》

正如工具論的語用學是一種“日常語言”學説而非“理想語言”學説,而“日常語言”的言説者則是“常人”那樣,作為語用學的今文經學對“聖人”的去魅同時也是向“常人”的迴歸。對今文學家來説,古代“託古改制”的託者孔子是有德無位的布衣之士,今日“託古改制”的託者康有為同樣也是一介布衣之士。因而,隨着清代今文經學的興起,不是非常之人的“聖人”,而是“庸言庸行”的“常人”“眾人”第一次在人類歷史上得以崛起和挺立。而作為正統考據派異類的章學誠新史學理論的推出正是其顯例。章學誠新史學理論之所以大異於考據派理論,就在於:一方面,他提出“六經皆史”這一全新的命題,使六經這一語言文字形式完全消解於生活形式裏;另一方面,他主張“賢智學於聖人,聖人學於百姓”(《文史通義·原道篇》),主張“學於眾人,斯為聖人”(同上),也即認為“聖人”要向“眾人”學習,惟有“眾人”才是人倫之至、人道之極,從而徹底顛倒了千古不變的傳統的聖凡間的“上智下愚”地位和秩序。實際上,對於章學誠來説,“聖人”之所以要學於“眾人”,乃在於按“士希賢,賢希聖,聖希天”的邏輯,“聖”所希、所則的“天”恰恰就“道以器顯”地體現在作為眾人“生活形式”的“一陰一陽之跡”裏。不言而喻的是,在章學誠的“經史合一”的經學裏,這還意味着“聖作賢達”的徹底作古,不是“聖作賢達”,而是“作者已死”或“集體作者”的理論從中悄然推出;進而意味着隨着這種解釋學的主體性位移,不是經學的“精英史觀”,而是後經學的“平民史觀”必將成為新時代的主旋律,從中國近現代“無聖主義”(凡人《無聖篇》)興起,到“民主”思潮所向披靡,無不體現了這種歷史觀上“庶民的勝利”。

(三)泥古的批判

與傳統經學聖人神聖化取向結伴而行的是厚古薄今的泥古不化。從孔子的“信而好古”,到韓愈的《原道》,再到宋人的“道統”,一直到清考據學“由宋返漢”無一不是其明證。以至於清人有“學愈進而愈古,義愈推而愈高;屢遷而返其初,一變而至於道”(皮錫瑞《經學歷史》)之説,以至於康有為視“託古”也即“立聖”,並就古人託古寫道:“蓋當時諸子紛紛創教,競標宗旨,非託之古,無以説人。”然而,隨清代今文經學的興起,宗風為之一變。不是厚古薄今,而是厚今薄古一躍成為時代大潮。

清代今文經學開拓者龔自珍的學説恰恰為我們説明了這一點。從今文經學所重的“時局”出發,針對當代統治者食古不化的積弊,他謂“一祖之法無不敝,千夫之議無不靡”(《乙丙之際著議》),謂“自古及今,法無不改,勢無不積,事例無不變遷,風氣無不移易,所恃者,人材必不絕於世而已”(《上大學士書》),而他的著名詩句“昨日相逢劉禮部,高言大句快無加。從今燒盡蟲魚學,甘作東京賣餅家”(《乙亥雜詩》)中不僅體現了其發現今文經這一“新大陸”之驚喜,也使其對一味泥古的訓詁之學的深惡痛絕一覽無遺。

如果説龔自珍的學説開清代經學泥古思潮批判之先河,那麼康有為學説的推出則代表了古代泥古思潮的徹底終結。這一點除了表現為康有為繼承了常州學派所因襲的“未濟佔成易説亡”的周易的因時變革的思想外,還表現為其思想同時又是現代達爾文進化論思想的產物。正是這種古今思想的結合,使康有為的進步思想不僅實現了現代解釋學的“視域融合”,而且使這種進步思想較之龔自珍更富現代性。

可以説,任何泥古不化學説實際上都是一種地地道道的“根系性”學説。這種所謂的“根系性”之“根”,在《説文》裏,以其象形於植木之根柢,乃“根本”之根、“根基”之根。同時,這種“根本”之“本”不僅是原發性的,而且與後發性的“末”(植木之葉果)是相對立、相區別的。故中國傳統經學講“本立而道生”,講“崇本息末”“重本抑末”,從而也就有了諸如理本、心本、氣本等窮究本源的經學的“形而上學”的應運而生。然而,一旦我們從這種理想的“根本”的無窮追溯回到現實的語言生髮處的語境裏,就會發現這種種“唯本主義”不過是語言遊戲而已。事實上,一種有別於線性因果的互為因果決定了,不是“根系性”的先本後末,而是德留茲“塊莖”型、劉蕺山“仁復藏果,果復藏仁”式的本末一體、本以末顯才是事物發展的真正邏輯。這也正是今天后哲學時代“反基礎主義”大行其道的原因所在。

人們看到,這種對“根系性”的泥古學説的力撥同樣也體現在歷史領域裏。史學家顧頡剛“層累歷史觀”的異軍突起正是代表性的體現。這種歷史觀主張“不立一真,惟窮流變”,也即認為遠古歷史無稽可考、真偽難辨,故欲考查歷史真實面目必須依據經學史的流變。在此流變的考查中顧氏發現,時代愈後,傳説中的古史時期愈推愈遠;時代愈後,傳説中的人物愈放愈大,其核心旨趣乃是古史觀念是被後人因應時勢需要而逐步構建。無疑,這一發現不失為歷史研究的劃時代、驚天的發現,它不僅徹底顛覆了所謂“黃金時代”的遠古歷史的觀念,也從中使人們實現了從崇古、泥古向疑古、尚今的根本轉變。就其方法論而言,它與其説是克羅齊“任何歷史都是當代史”的中國版,不如是作為“社會背景分析”方法,恰恰是康有為式今文經學“語用主義”在歷史領域的大力彰顯。因此,儘管這種層累史觀面臨着王國維二重證據法的挑戰,也儘管一種不無時髦的結構主義+集體無意識的“積澱説”使其備受非難,但是,只要我們人類的身體存在,只要我們身處的環境存在,就其理論實質而言,它就是一種永不過時、永世不刋的觀點。在現代解釋學中那種揮之不去的先入之見(前見)裏,在福柯系譜學中那種“權力-語言”的政治哲學構建裏,我們不正是看到了顧氏層累史觀在人類新時代以新形式又一次的再現,不正是看到了“是古非今”不過是地地道道的歷史學的偏見嗎?

青瓷對書傭

**(**四)平視子、經

**上述種種對傳統經學的“去魅化”必然使經學的地位急轉直下,同時也必然使長期以來被邊緣化的子學抬高自己的身價。**梁啓超在談到這一變化時指出:“《偽經考》既以諸經中一大部分為劉歆所偽託,《改制考》復以真經之全部分為孔子託古之作,則數千年共認為神聖不可侵犯之經典,根本發生疑問,引起學者懷疑批評的態度。”故“雖極力推挹孔子,然既謂孔子之創學派與諸子之創學派,同一動機,同一目的,同一手段,則已夷孔子於諸子之列。所謂‘別黑白定一尊’之觀念,全然解放,導人以比較的研究”。也就是説,康有為原本意圖是欲借“託古”抬高孔子,但為了證明這一點的合理性,復又説先秦諸子紛紛託古、罔不託古,結果實際上卻是將孔子與先秦諸子並列同視,剝除了孔子神聖的外衣,使孔子至尊的地位也隨之一掃無餘。不無譏諷的是,這也是一味尊孔、奉孔子為“教主”的康有為始料未及的。

隨着今文經學的風靡,在清末民初,諸子學的地位得到空前提升。以康有為為例,在《孔子改制考》中,其除了對孔子為代表的儒家學説予以考證外,先秦諸大家的學説也開始進入其廣闊的視野,從而就有了所謂“週末諸子並起創教考”“諸子創教改制考”“諸子改制託古考”“諸子爭教互攻考”等種種考證、考辨的推出。在當時這些對諸子學的考證、考辨中,不僅《老子》《莊子》《韓非子》從邊緣走向了中心,不僅墨學從千年絕學一躍而為時代的顯學,學者們也對幾乎從來不置一喙的《公孫龍子》《慎子》《鄧析子》《孫武子》《關尹子》《列子》《淮南子》無不搜爬發掘、無不網羅殆盡。以致諸子學在與現代的接榫中開始復活生機、活力和青春,以致“無為而治”的老子學説實開“自由主義”的先聲,“齊之以刑”的韓非子學説開始打上了現代“法治”的深刻烙印,“兼愛”的墨子學説不過是今日“社會主義”的代稱。

與這種子學興盛相應的是,經學的地位一落千丈。在這方面,且不説康有為所謂的“六經皆偽”説,皮錫瑞所謂的“燒經”説,周予同所謂“超經學”説,馮友蘭所謂的“經學終結”説,即使被康有為視為六經創制者的孔子身上的光環也大為褪色。在清末民初的一些學者筆下,孔子與其説是社會變革、社會進步的象徵,不如説是作為統治者固守舊壘的緣飾之具,故“反孔”思潮興起乃是時代發展大勢所趨。遂有了戊戌維新運動時期譚嗣同對“荀學化”“鄉愿化”的儒孔的力闢,反清革命時期章太炎視孔學為“便其南面之術,愚民之計”,而隨後的“五四”時期“打倒孔家店”的狂飆驟起則把這種“反孔”推向了極致。值得注意的是,一如康有為之“尊孔”,新時期的“反孔”同樣具有鮮明的語用學特色。故孔子之學既是“層累造成”化之學,又是“微觀權力”化之學。換言之,無論何種孔子之學都是一種因應時代政治之學。這樣,它表現為梁啓超的因時而異的“漸變”的孔子説,表現為顧頡剛的“兩個孔子”的孔子説,表現為鄧實的“真儒之學”與“偽儒之學”的孔子説。顯而易見,以其對“學以致用”的把握,較之歷史上種種“闢孔”學説,這種語用學的孔子説對孔子及其學説的分析批判更為中切、更為一針見血。

於是,隨着經學、子學的此降彼升,一種子、經平視的時代就這樣不期而至了。實際上,這一時代不僅是一種之於先秦諸子蜂起、百家爭鳴的學術復興的時代,同時也是一種之於中國古老的語用學傳統迴歸的時代。“用也者,通也”(《莊子·齊物論》),一如莊子所説,與此相偕而來的,它亦是一種消解終極所指的“權力話語”的時代,一種再造“巴別塔”、通向無界溝通、無限交往的時代。在龔自珍“欲以一天下之語言”的理想裏,在譚嗣同那種無之不通的“通學”裏,在哈貝馬斯那種集真善美為一體的“交往理性”裏,以及與之相伴的當代“全球化+互聯網”的時代浪潮裏,我們不是正看到了這一“用、通為一”“道、通為一”時代的到來了嗎?