迷笛輪椅少年:腳從泥裏拔出來時,我們都是搖滾明星_風聞

音乐先声-音乐先声官方账号-解读音乐产业,见证黄金年代。10-08 13:43

作者 | 朋朋 編輯 | 範志輝

輪椅少年被樂迷高高舉起,被網友稱之為今年迷笛最有力量的照片。

照片中,董宇穿着長及腳踝的黑色雨衣,雨衣之下是他行動不便的雙腿和輪椅,再之下是無數並不相識的樂迷,樂迷之下是雨後泥濘的土地。

董宇將緊握的右拳揮向天空,因為用力而向下的嘴角,宣告着他在靈魂深處爆炸的倔強。

當我們找到董宇,與他聊起迷笛之行時,他回憶起託舉起他的樂迷們時説道:

“腳陷在泥裏的時候,大家都不是搖滾明星,腳從泥裏拔出來的時候,大家都是搖滾明星。”

一羣餘華扛起了史鐵生

10月2日,中原迷笛音樂節來到第四天,南陽連綿的暴雨也不見停息。

在唐舞台下,董宇靜靜地等待着舌頭樂隊登台。不遠處的戰國舞台上,薩滿樂隊開始調音,董宇只能選擇留在原地。由於持續淋雨,他發現自己的電動輪椅已經沒辦法正常啓動了。

“你想不想去看一下薩滿?”舞台下的人羣中,兩個女孩跑過來問道。董宇見女孩身形瘦弱,場地泥濘,轉場十分困難,他便搖搖頭,“兩個都想看,但我去了怕回不來。”

信誓旦旦,兩個女孩子跟他保證:“只要你想去,你就能回來。”

在薩滿樂隊開演前,兩個女孩一邊用輪椅推着董宇,一邊拿着手中的喇叭對着人羣呼喊,“有沒有人願意搭把手”、“有沒有人能抬着他去戰國舞台”。與此同時,人羣中相繼有樂迷擠出來,扛起了董宇和他的輪椅。

“那路確實太難走了。”每走一段路,大家的腳就陷進泥裏,董宇愈加覺得不好意思。

這時,人羣中出現一個不相識的男孩,他叫大家停下來,順勢將董宇背在背上。兩個女孩也跟在男生的身後,託舉着、保護着在背上的董宇,還有樂迷自發地扛起董宇的輪椅,大家兵分幾路向戰國舞台進發。

抵達戰國舞台時,薩滿樂隊已如約開演。大家扎進人羣裏,託舉起輪椅,躁動着擠向舞台前。

“那一刻,我感覺我就像登上諾亞方舟一樣。”

董宇來到人羣中間,盡興而放肆地吶喊,將金屬禮指向天空。人浪一路將董宇運到舞台的正前方,在保安的協助下,一眾樂迷將他放在了欄杆前,當他再回頭時,那一路幫助過他的樂迷瞬間淹沒在人羣裏。

“我可能再也見不到他們。”那天,許多樂迷都是自發幫助他,大多也都沒有聯繫方式。

“但我記得他們跟我説,你想去哪裏,你就能去哪裏。”

演出結束後,董宇又在另一波樂迷的幫助下匆匆趕去唐舞台。

途經後台時,薩滿樂隊主唱王利夫正在擦汗,看到董宇後就用自己的毛巾幫他擦去臉上的雨水。寒暄幾句以後,董宇跟王利夫説,“我沒功夫跟你扯了,我還得趕回去看舌頭呢。”

王利夫哈哈大笑,“你小子,輕點兒造。”回到唐舞台以後,董宇形容自己“像沒有明天一樣”衝向舞台。

再後來,不知何時定格的照片在網絡上流傳開來,網友們形容這個令人動容的畫面是“一羣餘華扛起了史鐵生”。而史鐵生的一句話卻也恰好可以為董宇的迷笛之行作結語——

“我們將不得不一次次來到世上,以一具偶然之軀所限定的角度來觀與行,來思與問,以及來歌與舞。”

向着風燃燒

2000年,董宇出生在河北廊坊。由於出生時難產,導致他的大腦缺氧,患上先天性腦癱,不止雙腿不能行走,他的語言和手部的精細動作都受到了影響。

在別人都朝氣蓬勃的青少年時期,他只能在家裏無所事事,意志消沉。詰責着命運:“為什麼是我?”

在13歲那年,他偶然接觸到了搖滾樂。“我在心裏感受到了一股力量——我不甘心,我不服,我不覺得我的命運天生就是這個樣子!我感到有一股力量在建立我的意志。”在中原迷笛音樂節之後,董宇在接受媒體採訪時回憶道。

2019年,聽了5年崔健的董宇,在樂迷朋友的幫助下,奔赴百公里來到了崔健的演出現場。

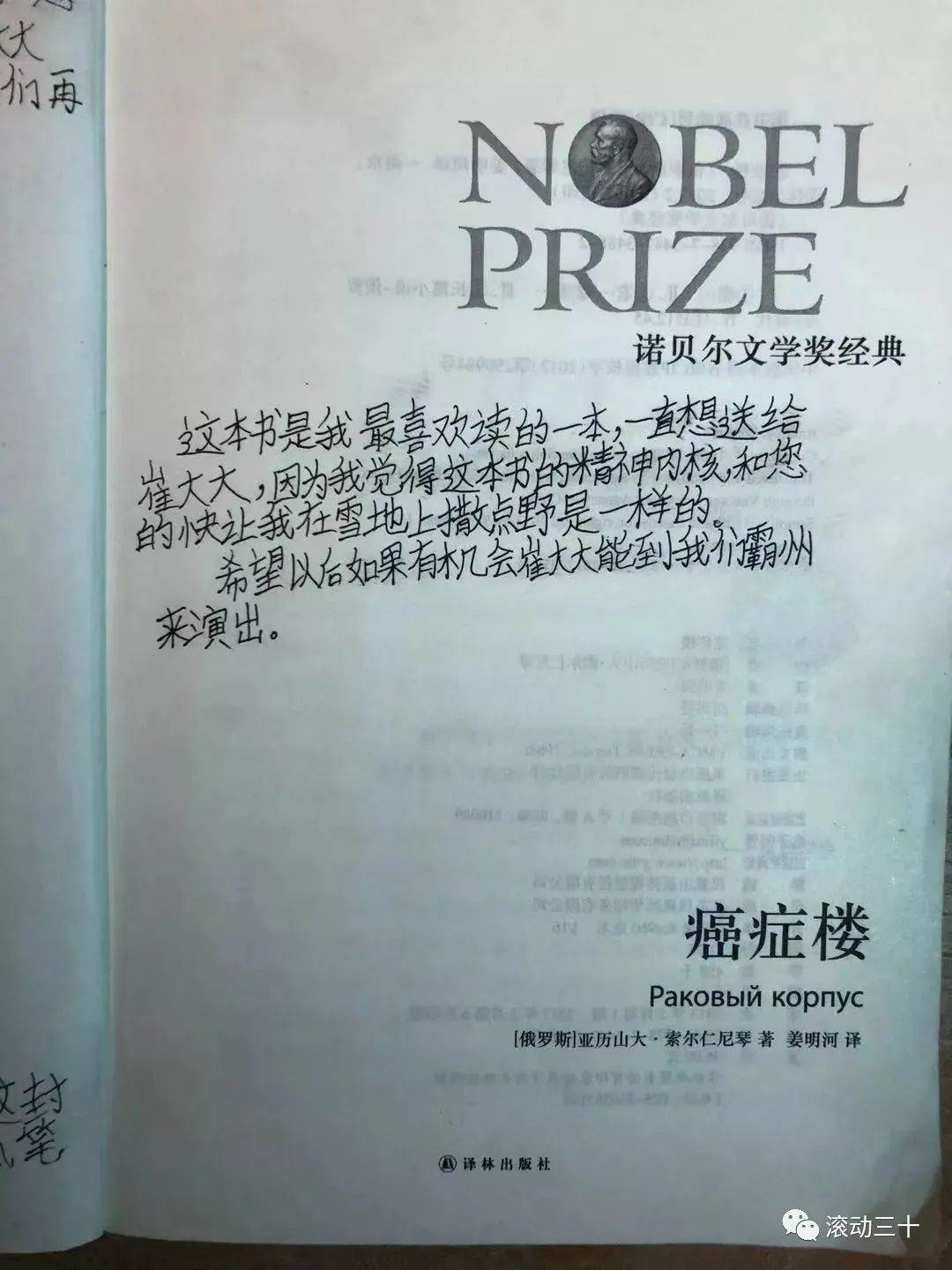

演出結束後,他在後台見到了崔健,握別時他又對崔健説:“堅持你自己!”而更多的話,他交由弟弟代筆成信,逐字謄寫在俄國知名作家索爾仁尼琴《癌症樓》的書頁上,寄給了崔健。

在信中,他寫道:

“**當我衝破一切阻力踏上音樂現場的那一刻,所有來自平凡生活的苦難都會煙消雨散。**所以我覺得自由不需要追求和大肆宣揚,相反,在一個理想的社會狀態裏自由應該是每個人的底線,就像您在歌裏唱的一樣,自由不再是個目的,因為我就在這目的裏。”

隨後不久,整個演出現場都隨着疫情的到來陷入沉寂。

但搖滾樂對於董宇而言,儼然成為了生活的習慣。在這段時間裏,他偶然聽到了蘇紫旭的《向着風燃燒》,鋭利的吉他聲,悠遠的笛聲,佐以滄桑的男聲,只唱到“自由是殘酷的”。

2021年初的一天,董宇聽罷這首九分半鐘的歌,再也坐不住了,“第二天我買了電動輪椅,練習三個月之後我開着它自己去濟南看了蘇紫旭的巡演,然後又開去了南京。準確地説,那才是我第一次完全個人的旅途。”

在濟南站的現場,蘇紫旭與董宇立下來日北京再會的約定。“對他的那種音樂似乎是一見如故,除此以外,我 們也欣賞彼此的性格:我們總是樂於推翻曾經的自己,總是帶着一團怒氣出發。”

轉年秋天,蘇紫旭在準備新一輪的巡演,董宇也到處遊歷在全國各地。

在這個間隙裏,他也如約和蘇紫旭在北京見面。在鼓樓的小酒吧裏,他們一起廝混、喝酒、看演出,蘇紫旭陪着董宇在衚衕裏漫無目的的遊蕩,董宇默默地看着背吉他的人、拿酒瓶的人、中國人、外國人,“大家在那一刻彷彿都變成了尋找音樂氣息的孤魂野鬼”。

那一夜他丟了手機,蘇紫旭就直接把 董宇 帶回家,他們共處 度過兩天的時間,揮別時像戰友一樣擁抱 告別、 各自上路。 “最後一 句話,蘇紫旭讓我記住,自己生來已立於不敗之地。 ”

而在掌握了電動輪椅後,董宇開始更多地關注演出資訊,也有了更多的機會去感受音樂現場。

2021年4月,董宇將電動輪椅開到了濟南,第一次看了迷笛音樂節。他被一羣樂迷保護着,那時的他覺得,能在人羣之外遠遠地看一下就好,但看着搖曳起舞的年輕人,董宇還是難掩羨慕之情。

直到今年的中原迷笛音樂節,董宇終於鼓起勇氣,“這一次,我想再自主一點,再瘋狂一點,看看用盡全力有多爽。”9月29號凌晨4點,董宇獨自坐了十幾個小時的綠皮車,從廊坊霸州出發,一路抵達了河南南陽。

在迷笛,他將自己完全浸潤在前所未有的自由裏。陰雨連綿不絕,但他仍每天出現在舞台下,渾身濕透以後再回到營區,每晚在營地的狂歡中與大家一同彈琴唱歌,用一支吸管喝啤酒。

在迷笛的那些天,他在手機裏記錄下自己的感受:

“在縈繞着破碎夢境的世界裏,我還是保留着做夢的習慣。夢境或好或壞,其實早已不在乎。我只是想保有和大家一樣去經歷這場夢的機會。所以我受迷笛的感召,孤身一人奔赴一個陌生的城市,毫無疑問是想拾起關於迷笛的烏托邦碎片,來拼湊自己看似已殘缺的夢。

雖然早已知曉迷笛的樣子,但當那些真實的時刻浮現在眼前的時候,內心還是一次次被衝擊着。**在這裏,沒人在意我們為什麼是這個樣子,也不必探究我們是怎麼來到這裏的,要做的只是尊重自己的身體,這正是我所渴求的。**所以,我竭盡全力追尋着夢中那些閃爍的光點。”

當一位剛上小學五年級的樂迷代替董宇將這一切念出來,當圍繞着董宇的樂迷數次低頭默默擦掉眼淚,當人羣中有樂迷不由自主地彈琴相和,董宇面對着鏡頭竭力微笑着。

我們確信,雖然疾病剝奪了董宇四肢康健的權利,但他的精神從未受到虧欠。

砸起一點波瀾

談及父母對自己身體的態度,董宇用了一個詞:“羞恥感”。

一直以來,家人都反對他去參加音樂節。一方面,是出於安全的考慮,另一方面,在董宇看來,“他們可能覺得我出去後,不健全的肢體被人看到會帶來一種羞恥感吧。”他媽媽經常説,她不願意讓董宇去承受陌生人的目光,同情也好,憐憫也罷。

在中原迷笛音樂節,董宇受到了無數目光的關注。

在迷笛的營區時,他盡情享受着和朋友們在一起的時光,鮮少會看手機。直到他離開迷笛,才驚訝地看到了網上關於他的視頻以及大家的評論,他從未想到這件事能有如此的熱度。

“後來我想了一下,這從側面也證明了社會對我們這個羣體的認知還是片面的。”董宇希望大眾對他們這個羣體的關注,可以從音樂節滲透到生活中,讓大家能瞭解到這個羣體,習以為常地與之相處。

他説,“殘疾人的慾望、理想,都是可以大大方方被拿到桌面上談論的。”

聽了十年搖滾樂,用了七年的時間輾轉於全國各地的音樂現場,從一次更勝一次的盡興中,董宇不僅掙脱了殘缺身體的束縛,還掙脱了“羞恥感”帶給他的桎梏。

迷笛之後,許多樂迷稱讚董宇是搖滾精神真正的踐行者。但在董宇看來,“搖滾精神只是鼓勵你在不影響別人的情況下隨意地生活。”

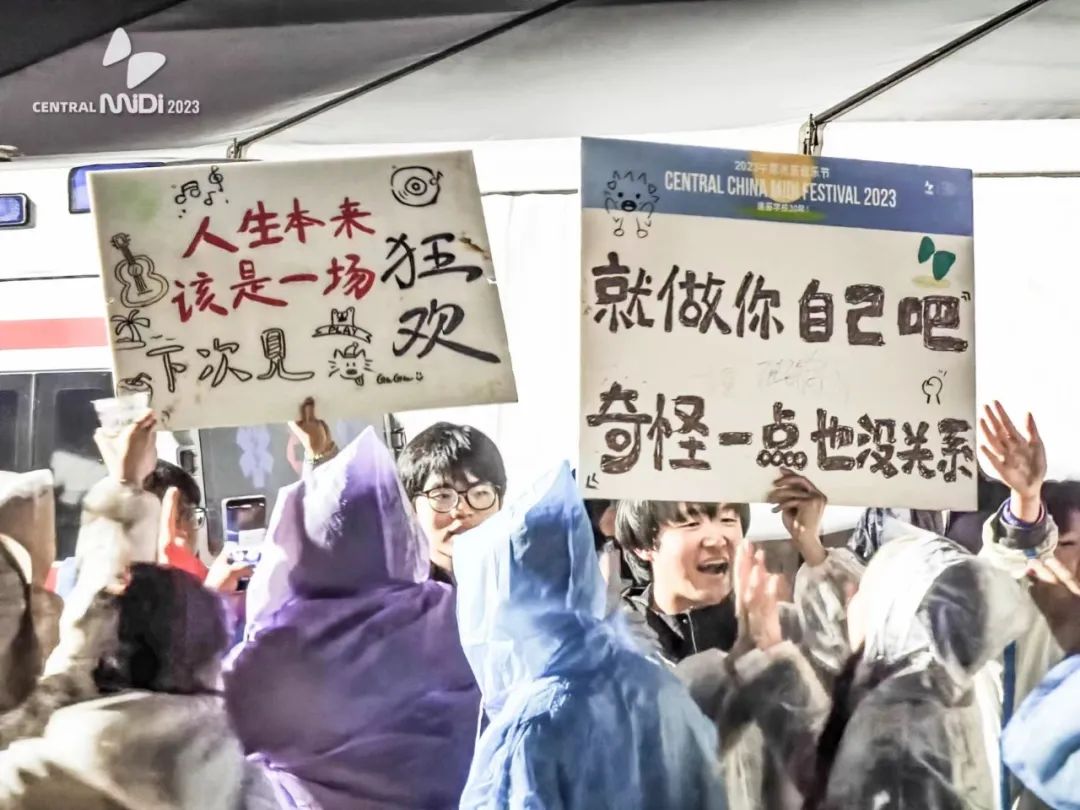

他將迷笛比作一個烏托邦的碎片,拾起來可以拼湊出那些殘缺的夢。而對他乃至迷笛現場很多人而言,“迷笛給我們提供了一次機會,讓我們隨心所欲忘記自己的身份,也不用考慮明天會怎樣,只有此時此刻和彼此,在狂歡之後我們再肩負起各自的社會角色,只不過在那一刻我們只想做自己。”

如此回望,迷笛的意義對於每一個樂迷而言,都是剝離一種羞恥感。

在人人自危,每個生命體都以超越別人為榮的環境裏,選擇狂歡是一種羞恥感;在大家都在同一方向上賽跑,將路變成了賽道,選擇舞蹈是一種羞恥感;在所有人被風浪所裹挾,嘗試找到一個最安全的生活方式,選擇吶喊也是一種羞恥感。

董宇的“羞恥感”是有形的、是可見的,而更多人的“羞恥感”是隱形的、是潛移默化的。

所以,當董宇選擇立在人羣之上,在音樂聲中掙脱了羞恥感而肆意狂歡的時候,無數樂迷在為他感動的同時,也為自己在這一刻的自由、肆意和勇敢而感動。

採訪最後,董宇説,“千萬條小溪匯入大海,最後殊途同歸,我們只想在流淌的過程中,被路過的人在岸上用小石子,砸起一點波瀾。”

排版 | A