呂德文:迷笛搖滾節,要反思的不是當地羣眾_風聞

芙宁娜-10-09 14:22

來源:公眾號“南風窗”

作者:武漢大學社會學院教授 呂德文

魯迅筆下的孔乙己有句名言,“竊書不算偷”。用“竊”代替“偷”,當然無助於掩蓋“偷竊”的法律事實,但對孔乙己而言,卻有道德內涵——他希望以此保留讀書人的臉面。

南陽迷笛音樂節的農民,偷了樂迷的財物,但當地農民有個解釋,説以為是別人不要了的,是“拿”不是“偷”。這一説辭,當然也無助於改變偷竊的法律事實,但對於當事人而言,卻有倫理價值——他們希望保住正常人的臉面。

南陽迷笛音樂節的偷盜場地主要為音樂節現場及樂迷的露營區 / 圖源:@迷笛

某種程度上,今日中國的很多普通人,和一百年前的孔乙己的行為邏輯,並無本質差別。他們需要遵循正式規範,“法律面前人人平等”。但他們在特定的情境中,也會有自己的一套非正式的行動倫理,“臉面”比什麼都重要。

遵守法律和“要臉”並不矛盾。

當法律不及之時,少數人會做出一些違法也不要臉的事,只要非正式規範不以規制,甚至默認,就會縱容越軌行為。

在很多情況下,雖然法律不及,但地方上的非正式規範足夠強大,公道在人心,少數人的越軌行動會受到極大約束,他們也會成為地方社會的邊緣人。

在正常社會中,總是三撥人:積極的,消極的和中間的。“路見不平一聲吼”,説的是積極分子在弘揚正氣;“渾水摸魚”,説的是消極分子在破壞社會秩序。而中間分子是沉默的大多數,有利可圖,就跟着“渾水摸魚”;受到正能量的激勵,也會挺身而出。

《縣委大院》劇照

今日之中國農村,恰恰是處於百年未有之大變局中。人們普遍還是要臉面,但臉面所依託的倫理社會卻已經支離破碎。其重要表現是,那些地方臉面的人格化象徵已經很難存在,“路見不平一聲吼”往往是不合時宜的。

人們看見“熟人”在越軌,不太可能“唱黑臉”,能打110就算是有公德心了。

倫理社會無法存續,本應是法理社會來替代。但客觀的情況是,法律的實施也會遵循投入產出規律。都市是一個人口密度比較大的社會,也可以説是一個擁擠社會,隨時都可能製造矛盾。但這也給法律實施帶來了規模效應,法律力量投入的效益是比較高的。

而農村社會恰恰相反,它是一個稀疏社會,在人口空心化的背景下,日常矛盾已經大大減少,人們連吵架都吵不起來。客觀上,普通人對法治是無感的。

《暗黑者》劇照

當前,留守村莊的基本上都是老齡人口,他們的社會化過程是在倫理社會中完成的,其對法理社會的理解是沒有質感的。因此,一旦有法律的空子可鑽,有便宜可佔,倫理問題又因集體從眾而消解時,一些人就會憑本能行事。

比如,對於佔有“意外”之財、外人之財這件事,受侵害者是外地人,他們很難在本地社會製造輿論,道德約束非常有限,而彼時彼地往往又是“法外之地”,一旦有人見利起意還付諸行動,人們就有可能從眾。

事實上,很多地方都出現過當地羣眾哄搶高速公路翻車的物資,偷盜外來承包户的農作物,以及以地方保護主義的名義侵害外地企業權益的現象。因此,依據少數人的越軌行為,就否定一地的大眾素質,進而開啓地域黑模式,既不符合事實,也不符合道義。

類似於南陽迷笛音樂節的“偷拿”事件,需要反思的不是當地羣眾,而是作為活動組織者的地方政府。其組織活動當然是有技術上的漏洞的,比如,樂迷還沒有完全撤離,就對現場解除了監管;再如,完全沒有預想到短視頻平台少數人的造謠傳謠,會引發現實問題。

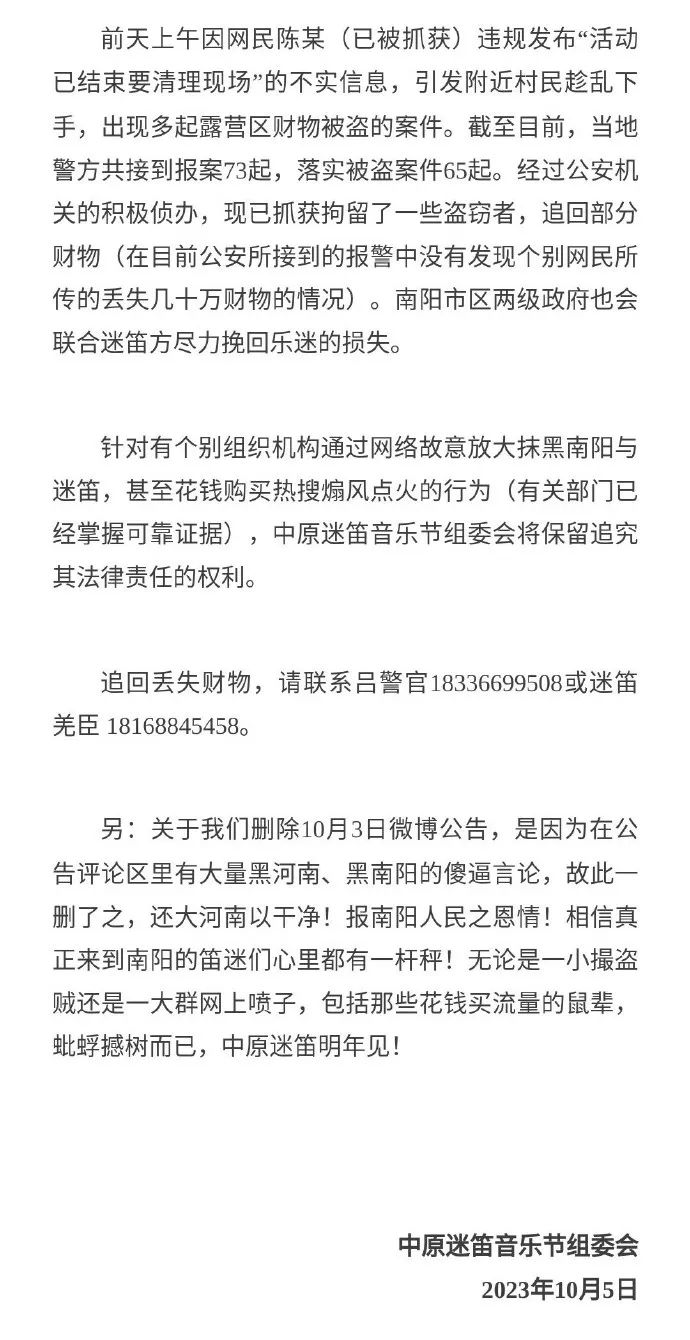

迷笛官方微博10月5日發佈重要公告

但是,最值得反思的可能是當地黨委政府的羣眾工作。據説,這次活動有四萬多志願者,按照南陽市一個區的人口規模,社會動員的規模不可謂不大。但是,這些志願者是誰呢?他們可能是黨員,機關幹部,各行各業的熱心人,但顯然不是那些最普通的羣眾,對搖滾一無所知的農民。

非常遺憾的是,活動主場周圍村莊的普通羣眾,竟然是以“看客”的心態面對這場舉全區之力辦的盛會。他們是“看客”,活動辦得再好,地方政府和志願者再怎麼覺得有意義,也都和普通羣眾無關。迷笛音樂節本是羣眾性活動,搖滾精神也本包括自發、自覺和自主意識,樂迷是有這些意識,但作為東道主的當地羣眾,卻沒有機會,也沒有主動性去參與,出現匪夷所思的事件也就不奇怪。

志願者本該是普通羣眾的積極分子,但現實中,他們都是有體制身份,或者自視精英的人。一開始,他們就不來自於羣眾,當然也不存在到羣眾中去。也因此,他們也就很難在自然而然的過程中團結中間分子,抵制消極行為。

熱鬧是別人的 / 圖源:@迷笛

在筆者看來,“開啓民智”、“教育羣眾”,類似這種説教,其實是沒多大意義的。真正有意義的是,要讓普通羣眾成為這個社會的主人。説不好聽一點,在別人家門口舉辦公共活動,卻把別人當看客,也就別怪別人不配合。我們是要講公德,講法治,但如果不能和人們的日常臉面結合起來,這些大詞就會顯得無比蒼白。

試想,如果普通村民都覺得迷笛音樂節的舉辦是自家榮光,出去都覺得臉上有光,他們會去“拿”樂迷的東西麼?