北漂6年睡公司,她已移居新西蘭_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间10-16 13:39

作者 | 明宜

來源 | 最人物

丁紅,人稱紅姐,常穿一雙拖鞋。

紅姐的拖鞋很普通,是街邊小店裏最常見的那種,顏色不限,塑膠材質,一雙15元左右。幾年前,拖鞋就成了紅姐出門穿着率最高的鞋子,到今天,她已經成功穿爛了好幾雙的鞋底。

但紅姐的拖鞋也不太普通。它不止踩在地板或水泥路上,還踏過各類原始的地球表面,比如沿海的石壁,山火後的森林,荒郊的蘑菇地……在裝備齊全的一行户外同伴中,它往往是最顯眼的存在。

紅姐今年43歲,暫居新西蘭,是國內最早受到關注的不消費主義者。不消費主義源於歐美,意在通過減少購買,抵制過剩消費對地球環境的破壞。不消費主義者,則是一羣為節約資源,收集、再利用各種過剩物資來維持基本衣食住行的人。

實際上,在紅姐極低物質消費的生活中,腳上的拖鞋只是微不足道的一角。

多年前,她北漂6年不租房,引起轟動。後來,她35歲出國留學,把自己變成了一個當地華人的二手物品中轉站。

如今,她習慣了這樣的生活:從大自然、閒置物品,甚至廢棄物資中獲取食物和衣服等生存必需品;日常生活和錢的關聯越來越小。

曾有朋友震驚於紅姐自給自足的能力,説她是新西蘭的李子柒,紅姐不置可否,但相比於前者的精緻感,她覺得自己倒更像洪七公。代替那根打狗棒的,是一支牙刷。今晚走到哪裏,紅姐就在哪裏席地而睡。

在很多人眼中,紅姐是個怪人。現代社會里,既然消費顯得天經地義,是否還有必要去想象別的可能?如果疲於消費主義的快樂,又該如何實踐一種拋開消費的生活?

紅姐給出了她的答案。

10月,新西蘭正值初春。

在上一個深秋蘑菇季裏,紅姐採回了各類的牛肝菌和雞腿菇。這個季節,她則會去尋找她最珍愛的蘑菇之一,馬勃菌。一顆巨型馬勃菌的大小堪比成年人的腦袋,切開後顏色白嫩如豆腐,散發出一陣陣鮮香。

來到新西蘭後,大自然成為了紅姐重要的食物來源之一。她不再購買蔬菜。除了週末去樹林採摘野菜和水果,去海邊挖貝類和海藻,她還在公司門口的花壇裏種上了豌豆、葱、辣椒、生菜和番茄等植物,每天去公司的第一件事就是給它們澆水。因此,周圍朋友常調侃地稱她“被本職耽誤的植物學家”。

紅姐採野菜中

一年中除工作外的大部分時間,紅姐出沒在山間、森林、原野、海邊,以及公司附近的綠地、朋友家的農田和花園。

但20多歲的紅姐,怎麼都不會想到自己十幾年後過着這樣“原始”的生活。

時間回到千禧年初,紅姐剛從大學畢業。工作後,錢包一下子變鼓,加上浸泡在動漫行業追逐潮流的氛圍裏,紅姐自然而然地成了熱衷打扮的二次元少女。她在上海工作,生活三點一線,公司、出租屋、商場,最大的樂趣離不開買一堆光鮮亮麗的衣服和鞋子。

從幾乎任何角度來説,紅姐都不算一個幸運的女孩。她生於黔南偏遠小城,家境貧寒,父母近乎文盲,這使她後來的藝術生涯阻礙重重,也更加劇了她工作後的自我補償心理,“一年換18個造型,毫不誇張。”

紅姐至今認為,自己人生中最幸運的一件事,就是小學時,父親從廠裏帶回來一盒粉筆。這意外點燃了她對畫畫的熱情。上課時,她在課本和作業上塗鴉。下課後,拿着那盒粉筆,她畫滿了村子裏步行能到達的所有牆壁和地板。

當然,這些在父母眼裏都是“不務正業”。很長一段時間內,想起那盒粉筆,父親都悔不當初,家裏也常年戰火連天。直到多年後,紅姐從美院畢業,憑實力進入上市公司,成為一名遊戲美術,證明了自己真的能靠畫畫吃飯,戰火才漸平息。

但紅姐自己,卻陷入了迷茫。

一開始,憑畫畫進入大公司、獲得高薪工作,讓她非常驕傲。但隨着工作越來越順手,她意識到有些地方不太對勁。商業市場雖然便利,卻無法在表達上給她自由。從前,她對畫畫有滿腔熱情,但如今,她已經失去了創作欲。

紅姐無法接受,因為這一直是她生命裏最重要的事情。

內心徹底坍塌的那個瞬間,是紅姐突然發現,當甲方提出要求,她可以交付一件完美的商業作品,但對方沒有需求時,她什麼都畫不出來。

日復一日,備受煎熬,重度抑鬱找上了她。期間,紅姐辭了職,在上海搬了家。那時她已陷入嚴重的自殺情緒,列下了遺願清單。曾經再喜歡的衣服、鞋子、包包,此刻都失去了顏色。搬家也讓她第一次清楚地看到,自己囤積了多少毫無意義的東西。

早年在上海工作時的紅姐

當來來往往的搬家師傅們扛着這些“破銅爛鐵”,塞滿一輛大貨車,而她需要為此支付兩三千元的搬家費時,紅姐終於決定,把能扔的全部扔掉。不便宜的,都送給了需要的朋友。

最後,她只留下一個揹包,15kg,裝着她的全部家當。

2008年,紅姐辭職離開上海。失去精神支柱的她,已在自殺情緒裏掙扎一年未果。最後,她在內心達成和解,同意自己去死。

終點已經明確,紅姐決定在那一刻到來前完成剩下的心願,開啓一場死亡之旅。

她直奔遺願清單的第一站、心中的聖地意大利,逛遍了當地的美術館。那時,紅姐已經很久沒有畫畫了。但置身於佈滿藝術品的場館內,被無數文藝巨匠的繪畫密集地包圍,她還是忍不住流淚。

在烏菲茲美術館裏,《維納斯的誕生》面前,紅姐覺得自己“心尖都在顫動”。她又去了法國,拜訪王爾德在巴黎的墓地。墓碑前,她留下了一封情書、一朵百合花,和一個口紅印。

紅姐感到,自己的靈感在被一點一點地喚回。

旅行並不能治癒傷痛,但它讓紅姐心中的地圖擴大。當不斷有新的填充物進來,傷痛的佔比就開始縮小。最終,即使始終無法治癒,也不會要命了。

紅姐在羅馬機場過夜

回國後,紅姐幫一個北京的朋友頂上職缺,重新回到職場。這一次,她決定不再租房。通勤麻煩、經常加班是客觀原因。最重要的是,她説不準哪天就會突然辭職,去下一個目的地。況且,她的行李只有一個揹包,幾乎不需要單獨的存放空間。

工作日,紅姐一般卷着防潮墊、毯子、枕頭,睡在會議室桌子上。公司裏食堂、浴室配置齊全,她只需週末把髒衣服拿去朋友家清洗,來不及曬乾的衣褲就晾在椅背或者電腦主機箱上。

後來她跳槽到位於盤古大觀的另一家公司,沒有浴室了,但正好緊鄰着奧體中心。紅姐就在網上花200元買了一張二手游泳年卡,去對面的英東游泳館淋浴間洗澡,順便還能遊個泳。

北漂不租房,省下的不止是一大筆房租,還有通勤消耗的時間、精力。

當其他人熬到週末,累得只想癱在牀上,她利用週末和節假日去爬尼泊爾珠峯南坡,穿一雙拖鞋遊遍東南亞五國,之後用四個月徒步、搭車橫穿美國,又北上加拿大。

旅途中,她帶着同伴睡在機場、火車站、廣場、陌生人家的沙發、公園的條凳。無論在哪裏,她都只揹着那個不超過15kg的包。

旅行時,為了不背洗髮水,紅姐(左)和同伴剃了光頭

其實一開始,沒什麼人發現紅姐住在公司。畢竟一整棟樓裏,上千人來來回回,通宵加班的也不在少數。後來時間長了,紅姐覺得沒必要隱瞞,大家就都知道了。驚訝的、羨慕的、小聲議論的,什麼聲音都有。

那時,她還沒把自己掰扯清楚,儘量縮小存在感,不太敢跟人深交。紅姐一直以為,在別人眼裏,自己是個不好打交道、態度冷硬的人,但有一件事卻觸動了她。

離開公司三年後的某天,紅姐突然收到一個前同事發來的微信。在職時,兩人來往不多,辭職後基本不再聯繫。

發微信的不是本人,是同事的老公。略一詢問,才得知同事前幾天突發疾病,沒能搶救回來。對方説道,“我不知道她在單位有些什麼朋友,但她在家時常常提起你。我想來想去,覺得有必要跟你説一聲。”

紅姐沉默了幾分鐘,“像被雷劈傻了”,然後嚎啕大哭。她這才發現,一路走來,身邊一直有人關心、相信她。

在北京工作時的紅姐

不再消費的念頭很早就出現了。第一次在上海搬家時,紅姐已經意識到,太多東西對人生都不是必須的。“死”過一次後,她徹底失去了消費慾,不再買任何會增加行李重量的東西。

她逐漸發現,僅靠周圍人的過剩物資,已經可以滿足自己大部分的生活需求。於是,紅姐開始穿朋友們的閒置衣物,收集周圍的二手物品,打包聚餐時沒吃完的剩菜和公司清冰箱時沒人領回的食物。

有時,她會遭遇朋友的誤解,在收到的舊衣包裹中發現一件新買的衣服,或者在打包回來的飯盒裏發現新點的菜。紅姐就半開玩笑地吐糟,“撿人垃圾不用還,收人禮可是要還的!”

一來二去,朋友們漸漸理解了,紅姐只是“想讓那些已經變成垃圾和廢物的東西延續一下生命”,不用覺得不好意思,或者面子上過不去。

這樣的生活持續了8年。也就是在北漂的這段時間,紅姐終於“找到了組織”。她偶然看到一個關於Freegans(不消費主義者)的紀錄片,講一羣人為了保護地球環境,主動選擇和消費主義對抗。

她頓覺相見恨晚,原來,自己早就已經不自覺地過上了不消費主義倡導的生活。

幾乎不消費的生活,讓紅姐的銀行賬户基本只進不出。回頭一看,存款比她想象的更多。

2016年,紅姐35歲,現實讓她意識到,身為一個35歲未婚未育,也不想創業當老闆的女性,在國內職場的生存空間越來越小了。賬户裏的存款既然也花不出去,不如拿來做自己一直想做的事情——出國留學。

紅姐飛去了新西蘭。她很快就發現這是個極其正確的選擇。

紅姐留學時動畫作品獲獎,受邀到維塔總部(電影《指環王》《阿凡達》的製作公司)參觀

首先是年齡的瓶頸消失了。學校裏更年長的同學比比皆是,比她大的單身姐姐、兩個孩子的爸爸、70多歲的奶奶……紅姐的存在合理到沒人會問她半句“為什麼”,她發現,“35歲,人生才剛剛開始”。

其次,新西蘭的環境對紅姐的生活模式非常友好。來到這裏後,紅姐覺得,它就像一個躲在地球邊角、與世無爭的桃源。生態多樣、氣温適宜,植被覆蓋率很高,四季常青。

這裏沒有發達的網購和快遞,也沒有信息爆炸的互聯網。當地人生活簡單,節奏緩慢。在紅姐留學的小城鎮,人們獲取信息的主要渠道之一,甚至是從附近加油站買回的報紙。

紅姐繼續保持着她幾乎不消費的習慣。但因為新西蘭和國內的環境有很大差異,她需要在招數上進行因地制宜的更新。比如在國內時,由於合餐制的飲食習慣,她經常能從餐館裏打包剩菜,但新西蘭的餐館多為分餐制,少有過剩的食物。

於是,紅姐轉向從大自然中獲取食物,開始研究起野菜、蘑菇、海貨和種植。到新西蘭後,她只在前兩週買過一顆捲心菜和韭葱,之後就沒在蔬菜上花過錢了。

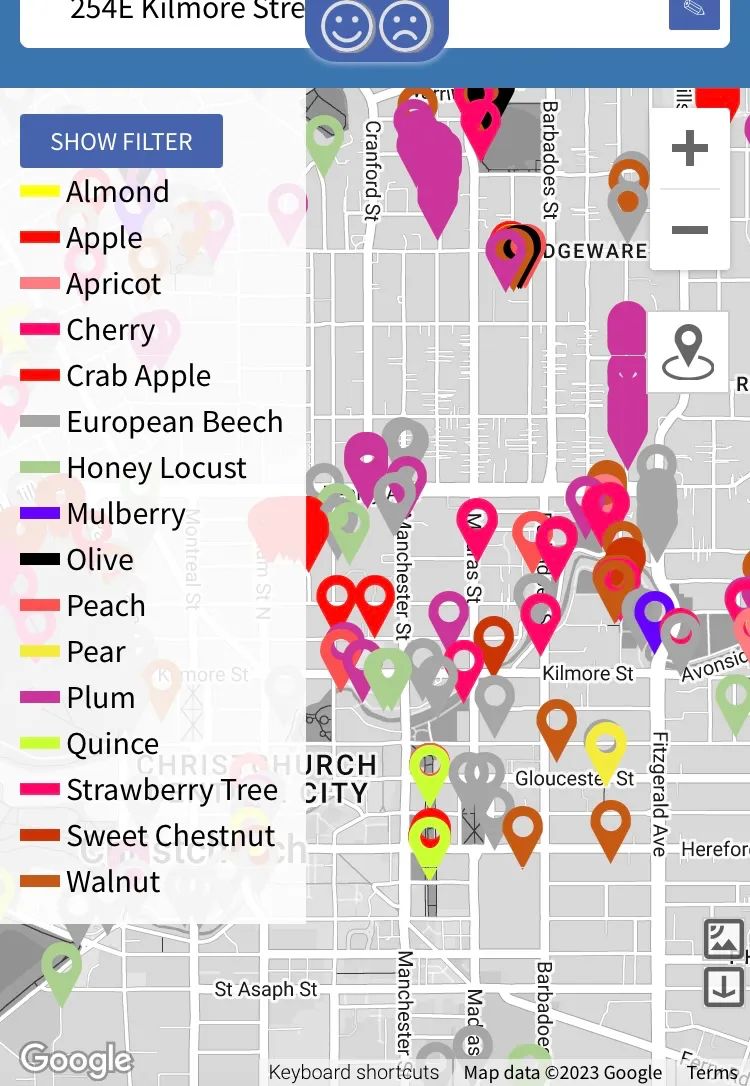

她日常吃的大部分蔬果是從野外來的。在新西蘭,要找到這類採摘地點其實不太困難。這是一個到處都能看到大片綠色的國家。如果不善於辨認,也可以查看市議會或志願者提供給市民的公共土地果樹地圖。

基督城City Council製作的免費果樹地圖(smartview.ccc.govt.nz)

一年四季,野外的收穫各不相同。紅姐常去採野菜的林子距離她住的宿舍1公里,“裏面什麼都有”。春天是蕨菜、薺菜、春美人和香椿的時節;夏天,蘿蔔苗、油菜、薄荷和西洋菜最盛;深秋是絕佳的蘑菇季,多到“出去一趟都想給錢了”;冬天還可以找到大片的野韭菜和銀杏果。

再往前走走就是海邊。平均每個月有兩次最低潮,崖邊會露出密密麻麻的貝類、海藻。空閒的時候,紅姐就一邊散步,一邊看看周圍有什麼能吃的東西熟了。每次出門,她都不會空手而歸。

她也在公司門口的花壇裏種上了菜。那裏原本是老闆養的花,後來總是沒人澆水,花都枯完了,就變成了紅姐的地盤。一開始,她有些擔心影響門面,專挑好看的蔬菜,種在縫隙裏。

結果根本無人在意。有一天,公司種的一顆大蘆薈被偷走,紅姐很生氣,因為平時都是她在照顧。老闆反而安慰道,“這下你不就有更多地方種菜了!”接着還主動給她買來兩個新的花槽。

紅姐種在公司門口的蔬菜

除了蔬果,紅姐也幾乎沒有買過日常用品。在新西蘭,人們對贈送或交換閒置物品習以為常,且有豐富的線上、線下渠道。紅姐的衣服、牀上用品、電飯煲、高壓鍋、微燉爐、碗和盆,甚至做飯的調料,都是從一些商店門口的免費貨架上、Facebook的本地市場裏撿來的。

漸漸地,她自己也變成了一個二手物品中轉站。朋友閒置的、淘汰的東西,會先問她需不需要。多餘的用品,她又轉而送給一些來新西蘭打工度假或短暫居留的朋友。

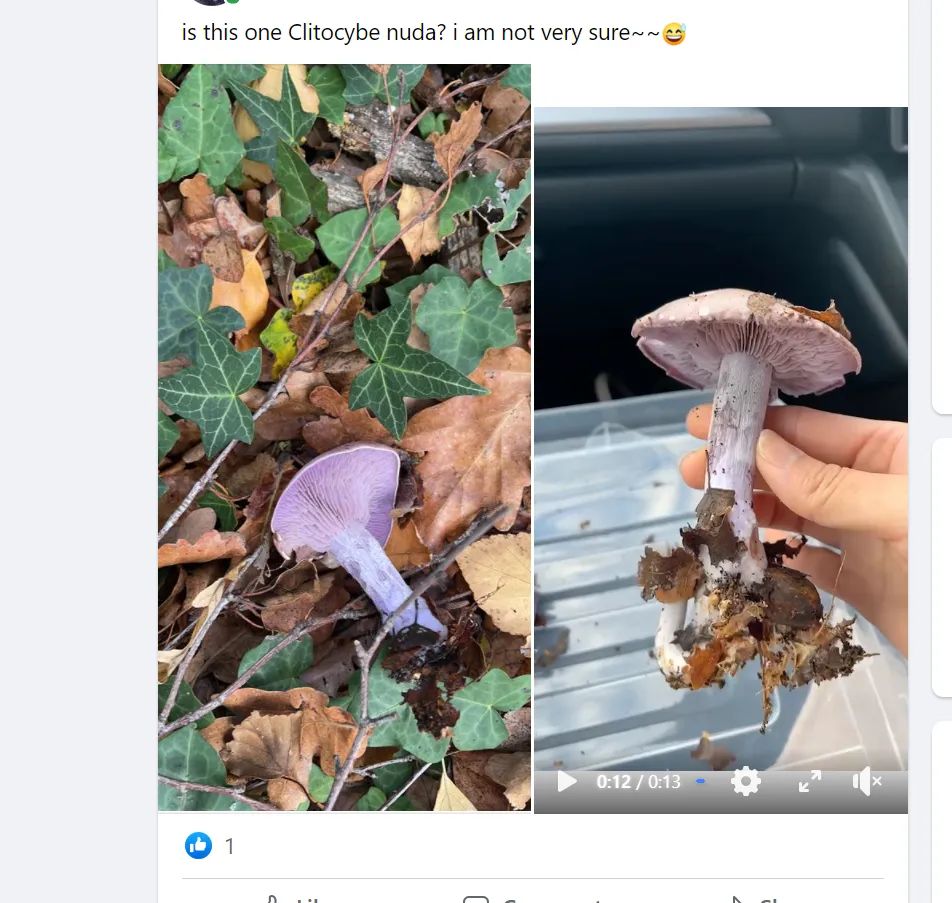

來到新西蘭的第一年,紅姐就對蘑菇產生了強烈的興趣。原因很簡單,“太多了,而且太香了”,“打開了新世界的大門”。

她發現自己以前關於蘑菇的“常識”,很多都是錯誤的。比如,她不止一次聽人説,“顏色鮮豔的蘑菇是毒蘑菇”,但實際上,蘑菇是否有毒和顏色無關。而且,世界上致死率最高的幾種蘑菇都是白色或米色的,如死亡帽、毀滅天使。

紅姐找到的各種蘑菇

見得多了,紅姐逐漸摸索出一套自己的吃菇方法論:

拿到一個未知蘑菇後,首先需要確認它的名字。可以直接詢問吃過的當地人,或者自己調查。紅姐一般先用關鍵詞搜出食用菇圖片列表,和實物比對,再翻出原文鏈接。

這不是一件容易的事。比如很多人都知道的牛肝菌,其實是一個真菌大類的總稱,在它之下有50餘屬400餘種更細的類別。其中大部分可食用,但也有網孢牛肝菌、新苦粉孢牛肝菌等有毒品種。因此必須找到這種蘑菇最具體、精準的學名。

確認名字後,紅姐會開始搜索世界各地是否有“中招”案例,摸清它是否有毒,以及需要注意的處理和食用方法。

紅姐剛挖的牛肝菌

如果這些都過關了,還有最後一個重點步驟,是查找有沒有和它外觀相似的毒菇,以確定沒有將兩者混淆。

所以,那些看上去最普通的白色蘑菇,紅姐反而不太敢輕易嘗試。它們沒有突出的特徵,難以確定名字和品種。

本着“寧可錯過三千,不能吃錯一個”的原則,紅姐翻閲了十幾本專業論文,到處拜師土著,至今沒有敗績。後來,她在Facebook上加入了幾個蘑菇羣,羣裏有攝影師、生物學家等蘑菇愛好者,一年四季,都有世界各地的獵菇人在羣裏“炫耀”自己的戰利品。

研究得越深,紅姐越謹慎。她反覆強調,作為普通人,沒有足夠的知識積累,千萬不要輕易嘗試野生蘑菇。這些年來,經常有人把紅姐當蘑菇百科,發來一張圖片就問她,“這個能不能吃?”

紅姐只覺得無奈,菌類如此複雜,憑着幾張照片,“誰敢幫別人妄下判斷呢?”如果實在要問,她就答:“所有蘑菇都能吃,不過有些蘑菇一輩子只能吃一次。”

即使已經9.9成確定,紅姐還是會發到蘑菇羣裏再鑑定一下

在蘑菇圈,直接詢問別人蘑菇採摘地點是很不禮貌的事情,絕大多數人都不願意分享。但紅姐有自己的辦法。

比如交換情報。有一次,一位羣友採到了四顆巨型馬勃菌,吃不完,想找人分享。紅姐趕緊發去私信。對方問了她的地址,主動開車給她運了過來,然後把她拉到一邊悄悄問:“上次見你找到好多牛肝菌,你下次能不能帶我去?”

還有一次,紅姐憑藉一個女孩發在Instagram上的蘑菇視頻,認出了裏面某棵樹的位置,找到了對方私藏的馬勃菌窩點。

女孩不得不服。那片林子有7公里,裏面有成千上萬長得一模一樣的樹,能瞟一眼就從一棵樹確定座標的人,整個基督城也沒有幾個。

紅姐和她的巨型馬勃菌

在受到紅姐影響的人羣中,紅姐被公認為“國內最早的不消費主義者”。

但在紅姐心裏,自己從未把某某“主義”的標籤貼在身上。有人説她是不消費主義;也有人覺得她不是完全不消費,更像極簡主義;還有人説她是環保主義。

紅姐覺得怎麼説都行,因為自己原本沒有照着某個“主義”而活。誠實地説,她是陰差陽錯地活成了現在這樣,直到討論的聲音多了,才發現自己恰好符合了人們對於一些標籤的想象。

談到消費,紅姐最大的感觸是,有些時候,消費關閉了人們生活中一扇又一扇的門。

“現在的社會,絕大多數人都只需幹一件專業的事,賺足夠的錢,然後就能買到需要的物品。但花錢買東西太容易了,新鮮感消退後,很快又陷入空虛。因為你不知道一切是怎麼發生的,它怎麼出現,怎麼改變,又怎麼和人類產生互動。久而久之,你就失去了生活的實感。”

“因為除了自己賺錢的這一小塊領域,我們對很多和我們自身生命相關的事物都一無所知。有時我會想,雖然消費看起來是最便捷的方式,但它其實切斷了人們和這個世界的很多真實聯繫。”

紅姐

對於如今的生活,紅姐的感受,像電影《阿凡達》裏,潘多拉星人和生命樹之間的奇妙聯結。

起初,在不消費和使用過剩資源時,她沒有刻意去想“環保”這件事。但隨着和自然的連接越加緊密,雙方的“利益”也變得密不可分。

沒有經過理性的邏輯思考,紅姐僅僅是發現,從某一刻起,自己在做任何事之前,都會先考慮它是否對自然不利。“如果你明年今日還想在同一個地方找到同樣的東西,就必須尊重大自然的生態鏈。”

她説,沒想過影響誰或改變誰,只是真的從中得到了很多意想不到的快樂,於是分享給更多人。她常常引用德國Freegan先鋒人物海德瑪麗的一句話:

“對有些人來説,我的活法是一種挑釁。但對另一些人而言,我的活法是一種答案。”