民族、自治、奮鬥、性少數 | 對話庫爾德青年_風聞

中东流浪站-中东流浪站官方账号-陪你一起,走遍最真实的中东!10-16 08:03

自由投稿

作者:任同學

聯繫微信:middleeastoasis

投稿郵箱:[email protected]

編者按:2022年12月23日,巴黎的阿赫邁特·卡亞庫爾德文化中心附近發生大規模槍擊事件,造成三死四傷(傷者中包含肇事者),三名死者是法國庫爾德婦女運動主席埃米奈·卡拉、一名庫爾德音樂人、政治難民希林·阿依登和文化中心的常客老人阿卜杜拉·克孜爾。犯罪嫌疑人威廉·M是一名69歲的法國白人,當場被抓捕,他承認自己的行為是出於種族主義動機並聲明自己“不喜歡庫爾德人” 。調查人員認為該槍擊事件是右翼恐怖主義行為,而當地的庫爾德社區認為此槍擊事件可能是由土耳其政府安排,對法國相關部門的調查方式不滿,隨之發起抗議,與法國警方產生暴力衝突。

2022年底,我到訪法國大東區首府、有歐盟“第二首都”之稱的斯特拉斯堡。位於該市的歐洲委員會辦公地點歐羅巴宮的對面,自2012年6月25日起,每天都有來自法國、瑞士、德國等地的庫爾德人在這拉條幅,以表達釋放庫爾德工人黨創始人、精神領袖阿卜杜拉·奧賈蘭的訴求——奧賈蘭在1999年被捕後,一直被囚禁在馬爾馬拉海的伊姆拉勒島上的監獄中,他於2000年向位於斯特拉斯堡的歐洲人權法院提出訴訟,期望獲得減刑。聯想到不久之前在巴黎發生的針對庫爾德人的槍擊事件,我以此事件打開話題,隨機採訪了在此處為奧賈蘭表達訴求的人,他們之中不僅有庫爾德人,還有德國和智利青年,其中主要由庫爾德青年賈巴爾(以下簡稱為賈)回答我的問題。

● 歐洲委員會辦公地點歐羅巴宮的前方,46個成員國的國旗一字排開,其中也有土耳其國旗

支持庫爾德工人黨的鄉鎮青年

請簡單地自我介紹一下,比方説關於您的出生地、成長和學習經歷,又是因何參與支持庫爾德工人黨的組織?

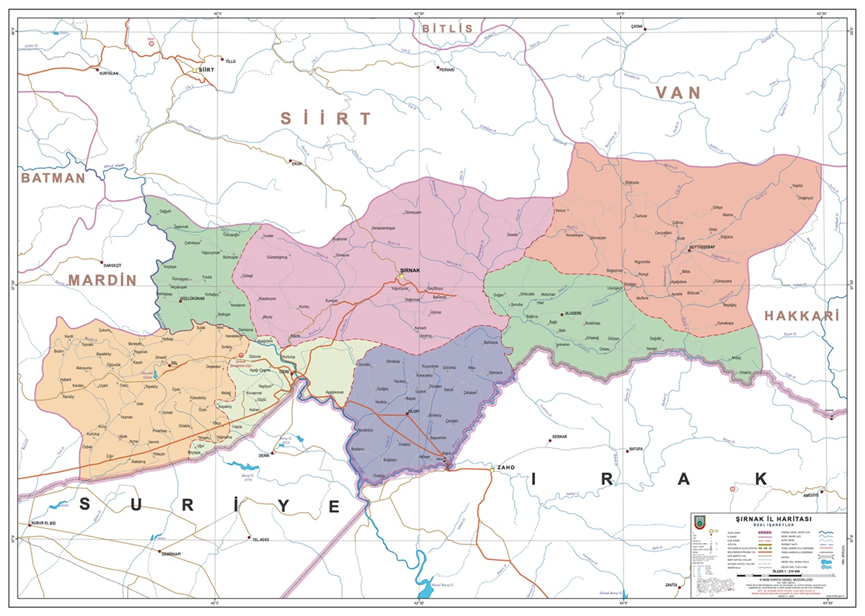

賈:你可以叫我賈巴爾,我28歲,出生於土耳其東南部,但是對於我們來説是庫爾德斯坦的吉茲雷(土耳其東南部與敍利亞接壤的城鎮)。我在那裏當過電腦技工,此外也餵養自家牲畜,我的生活與大自然息息相關。我在村裏讀了小學,之後在吉茲雷城裏讀了中學,我讀了三所不同的大學,其中一所在土耳其西部的艾登市,另外一所在安塔利亞市的阿拉尼亞城區,再就是在埃斯基謝希爾。在世界上很多地方都有我們的組織,我們通過這些組織來維護我們的權利、解決問題、相互扶持生活並致力於實現社會理想。

● 吉茲雷所屬的舍爾納克省,與敍利亞和伊拉克接壤(地圖資料來自土耳其國防部地圖總局)

● 底格里斯河畔的吉茲雷(圖片來自吉茲雷政府網站)

我看到在你們的宣傳冊上標明的協會名稱為“國際倡議:給阿卜杜拉·奧賈蘭自由——庫爾德斯坦和平(International Initiative: Freedom for Abdullah Öcalan - Peace in Kurdistan)”。

賈:其實在不同地方,這些協會的名字各不相同,但是都有釋放奧賈蘭的訴求。

你們的協會是與庫爾德工人黨有聯繫的嗎?

賈:其實這並不僅僅是個協會,庫爾德工人黨並非一個獨立於我們人民之外的組織,我們都為庫爾德工人黨工作,都是庫爾德工人黨的同情者。我們並不認為庫爾德工人黨離我們遠或是近,我們認為我們都是庫爾德工人黨之中的個體。因此,我不能説我們是與庫爾德工人黨有聯繫的,“聯繫”表明一個物體與我們之間有距離,我們並非如此,我們與庫爾德工人黨共同生活、是他們的支持者、是他們的成員。

您是庫爾德工人黨的成員嗎?這是一個政黨,您成為他們的黨員了嗎?

賈:沒有,我是庫爾德工人黨的支持者。

● 我和賈巴爾一邊喝茶一邊聊,他回答問題嚴肅認真,言語鏗鏘有力,間或露出淳樸的笑容

穿越土耳其和歐盟的邊境

您來歐洲的路程是否很艱辛?您是從土耳其過來的嗎?

賈:是的,我是直接從土耳其過來的,但是幾經輾轉,確實是有些艱辛。我從土耳其經陸路,穿過埃迪爾內邊境上的鐵絲網,進入希臘——既要躲避土耳其士兵,也要避開希臘士兵,那個時期希臘士兵會把不認可的人士直接交回給土耳其,我們為此感到十分擔憂。

這是哪一年?

賈:2021年初。

我們知道,經由這條路去歐洲的有很多敍利亞難民,您是同他們一起越境的嗎?

賈:不是,我是自己越境的,一個人販子給我指了一條路,我沿着那條路越的境。

我有一個庫爾德朋友,他來自阿勒省,曾在我居住的社區裏的一家小吃店打工,説因生活壓力他也想偷渡到其他國家打工,我説偷渡之路一定充滿危險,可能會被人販子騙,一定要三思。

賈:確實是這樣,有很多不幸的事件發生,不久前我讀到過一條新聞,説有一名庫爾德人在途中被凍死。這樣的事例還有很多,還有那些溺水而亡的……

我這個朋友其實並不具有強烈的政治意識形態,他只是為謀生而想去歐美……

賈:他跟我們的區別是,他是“難民”,我們是“尋求庇護者”。我們並非因經濟問題來到這裏,是因為我們的生命受到威脅、有入獄之險才選擇出走。

您認為是否有人其實是因為經濟問題來到歐洲,為能待在歐洲(獲得“政治庇護者”身份)而加入你們?

賈:是的,有很多人這樣做…… 該怎麼説呢,這些人雖然是庫爾德人,但是與我們的意識形態和政黨毫不相干,也不去維護庫爾德人民的權利,他們來到歐洲,謊稱自己是庫爾德工人黨或者人民民主黨的一員,從土耳其的檢察官和法官“敗類”那裏製作假文件,佯裝成跟我們是一類人,企圖獲得政治庇護身份。

現在您是居住在瑞士嗎?您在那邊工作嗎?

賈:是的,我住在瑞士日內瓦。我還沒有開始工作,但是我打算工作。

您在歐洲有遭遇過種族歧視嗎?

賈:有受到過不友好的對待,遇到過態度傲慢的白人,因為我們來自中東,他們就認為我們是宗教狂熱分子。我在法國曾被拒絕乘坐大巴。歐洲的安寧離不開庫爾德人的功勞,正是庫爾德人在與伊斯蘭國作戰,限制他們向歐洲滲透。

● “給奧賈蘭自由”

庫爾德人眼中的民族主義和宗教

您如何看待庫爾德民族主義?庫爾德民族主義在你們協會的意識形態中處於何種地位?

賈:其實庫爾德人的民族主義概念與普通的民族主義概念大相徑庭,我們的民族主義不是把我們看作是優等種族、只為庫爾德人(謀權利),在我們看來,你們也可以成為民族主義庫爾德人——如果你們喜愛大自然,尊重女性,以及對現況(應該是指奧賈蘭身陷囹圄以及庫爾德人的不公處境)不滿,這就是我們所説的“庫爾德民族主義”——事實上,通常我們都不使用這個詞彙。喜愛人類、熱愛大自然、對生物和非生命體都有所尊重的每個人,在我們看來都持有庫爾德人的意識形態。

您如何看待宗教?在你們的理想社會中,宗教將具有何種地位?

賈:我的個人想法是,每個人都可以信仰自己的宗教,正如現在在羅賈瓦(西庫爾德斯坦),人們能維持基督教和伊斯蘭教的信仰,並且人們能和睦相處。但是我們絕不能容忍有伊斯蘭國這樣的極端伊斯蘭主義恐怖組織。

如果沒有官方宗教,那您覺得這將會是一個世俗化的社會嗎?

賈:是的,不會有官方宗教,各方都可以組織自己的宗教活動,每個人都可以維持自己的宗教生活,不會有任何限制或阻礙,穆斯林可以做禮拜,基督徒也可以在教堂裏舉行儀式,既不會限制某個宗教,也不會把某個宗教奉為官方宗教——如果要制定官方宗教,那也將會是所有的宗教,還有所有的信仰——對,不只侷限於那些有經典的宗教。

您個人對宗教的情感是怎樣的?親近還是疏遠?

賈:我其實並沒有對神的純粹信仰,但是我相信自然和能量。我不相信一神論,我相信自然給予人們的能量。

據我所見,土耳其的庫爾德人是一個非常複雜的羣體,有的人更偏社會民主,有的人則非常虔誠保守,例如我知道有不少庫爾德男人會通過“宗教婚姻”的形式娶多妻(土耳其法定是一夫一妻制),這在東部地區更為常見。

賈:這其實也是一個社會學問題,我們不能僅通過一個例子就來評價所有人和事,但是我們的領袖説過“從一刻可以看歷史,從個體可以看社會”,我們通過一個家庭或個體也可以找到解決社會問題的方法,通過我們所經歷的某一個時刻,也可以找到解決過往歷史問題的方法。在庫爾德斯坦,宗教保守主義也十分盛行,同時,在90年代以來出生的新世代年輕人當中,有很多都沒有宗教信仰,這一狀況的出現和發展,是對由家庭和社會的壓力而形成的宗教信仰和傳統的回應。在庫爾德人身上還留有祆教痕跡,最接近寫作該教經典《阿維斯陀》的語言即是庫爾德語——有很多詞跟庫爾德語的一致。我們是來自此種文化,我們的祖先是米底人,米底王國曾經統治過現在屬於伊朗、伊拉克和土耳其的部分地區,之後在波斯人和米底人之間產生了權力鬥爭——那個時候,波斯人和米底就像是表兄弟,權力由米底人交給同家族的波斯人,此後波斯帝國就崛起了。再回到宗教話題,在我們的社會羣體當中,有阿列維派,尤其在德爾希姆地區(大致是現今的通傑利省)阿列維文化傳承至今。在那裏,早餐之前要面向太陽攤開手掌念一段當地特有的禱文,再拂面——這其實是祆教遺存,諸如此類的事例還有很多。然而那個時代意識形態激進,採取侵略政策,一路砍殺來到庫爾德斯坦,如果我沒記錯的話,是哈里發歐麥爾時代…… 庫爾德人接受伊斯蘭教並非心甘情願,而是經歷了血腥的壓迫。在奧斯曼帝國時期,有針對非穆斯林的税種,僅僅是因為信仰別的宗教,就要被剝奪一部分財產,為了避免陷入困境,就在表面上改信伊斯蘭教,而這些人轉身就去傳播伊斯蘭教——有種解釋這種現象的説法是:一個人若是被強迫接受了某樣事物,那他將更加擁護此事物,就好比當今庫爾德人中有很大一部分對伊斯蘭教極為虔誠,他們非常保守。因為這更是個社會問題,所以我不認為我能作出深入的回答。

看來即使是建立了你們想要的社會,要解決這些問題依舊並非易事。你們會允許多配偶制的存在嗎?

賈:不允許,在這個話題上我們的立場十分清晰,我們堅決反對奴役和物化女性。

願景中的自治區域

現在你們堅持何種主義?

賈:1999年阿卜杜拉·奧賈蘭被捕後轉而提倡民主邦聯主義。此政治理念反對國家這一政治實體,受到了無政府主義的影響,但與無政府主義的“否認存在”不同,我們支持“創造”。這一先進的政治理念在羅賈瓦已被運用於實踐,其社會運作方式也可以在全球推廣。阿卜杜拉·奧賈蘭像盜火的普羅米修斯一般,把新的文明火種帶給人世,而他現在也像被縛於高加索的普羅米修斯一般,困於伊姆拉勒島上的監獄當中。

● 馬爾馬拉海當中的伊姆拉勒島(İmralı Adası),囚禁奧賈蘭的監獄就位於該島上(圖片來自維基百科)

● 德國青年説奧賈蘭在獄中倍受折磨,近況無從知道,甚至他的律師都不被允許與他見面

所以你們不再想要建立自己的國家了嗎?

賈:隨着意識形態的改變,自2004年已由求建國改為求自治。

如果建立了你們的自治區,該區域內的其他民族會享有與庫爾德人同等的權力嗎?

賈:當然會平等,或許他們還會享有一些特殊的權利。我們不會對任何民族、任何少數羣體施以壓迫、同化或者排擠政策。

你們會要求土耳其人從該區域遷出嗎?

賈:在不違反該社會的道德和價值觀的前提下,可以依自己所好在那裏生活。

奮鬥,不只為庫爾德人

您對自己的庫爾德人身份有強烈的認同感嗎?

賈:其實我們通過不斷地對外強調自己的庫爾德身份來捍衞我們自己(的權力)。

如果可以選擇的話,您是否還是願意生為庫爾德人?

賈:是的,我的回答毫無疑問。敵人是如此貶低我們的庫爾德身份,以至於在90年代,我們有很多人民曾因是庫爾德人而感到羞恥,不願説庫爾德語——因為會被嘲笑,會被敵人打壓,甚至會被殺死、被羣攻。我們的運動終結了這一狀況,從此人們可以自豪地説“我是庫爾德人”,無論他們身在世界何處,都可以説庫爾德語、肩負庫爾德文化和道德。

那您並非以自己的利益為準,而是為你們的人民而奮鬥,您有這樣的理想。

賈:是的,其實並非只為庫爾德人,也是為全人類。我們的運動,並非只限制在庫爾德斯坦以內,而是為了使全世界都變得更美好——我們的思想並不止步於“奪回我們的土地”,當我們從迫害中拯救了自己、建立起自由的領地之後,在哪裏有壓迫、哪裏需要有自由,我們就會去向那裏作鬥爭的人們伸出援手。我們的一些朋友,現在就在南美、非洲的一些地區開展工作,協助當地人民走向繁榮。

智利青年:在南美,奧賈蘭享有很高的聲譽,也有不少追隨者,庫爾德工人黨的一些理念,跟墨西哥的薩帕塔民族解放軍的一致。

● 為奧賈蘭而守候在歐洲委員會對面的,不僅有庫爾德人,還有智利人、德國人

對女性和性少數羣體的看法

據説在你們的思想當中,對女性非常尊重,給予女性與男性同等的權利。

賈:我們的領袖阿卜杜拉·奧賈蘭就女性問題專門寫了一本書《解放生命:女性的革命》,在該書中説,最早的奴隸制是從對女性的奴役發展而來,人類社會上的第一個死結就是源自對女性的奴役。我們認為,如果不先解開第一個結,那其他的問題也不能得到解決,如果不結束女性奴役,如果女性不能成為自由的女性,那其他的奴役也不會消失。對於那些遭受各種欺壓的女性,無論她們生活在何處,我們都把她們看作是自己人,對她們施加的暴力,都像是落在我們身上。

你們對LGBT羣體的看法如何?

賈:我既不厭惡他們,也不對他們感到同情或是親近。我們的運動很有包容性,我們對所有被壓迫、排擠的人敞開懷抱。説實話,我並不是很清楚我們的運動對於這個話題的看法,不想傳達錯誤的信息,但是需指出,在我們運動的參與者當中有LGBT人士。

● 歐洲人權法院大樓的雙鼓造型,或許也可以解讀成象徵公正的天平

● 土耳其領事館的龐大建築,與歐洲人權法院隔街相望

對於一些時事和組織的看法

不久前在巴黎發生了對庫爾德人的襲擊事件,您對此有何看法?

賈:行兇者明確地把庫爾德人作為目標,且在法國如此容易得到槍支,背後一定有某些勢力在支持——我認為這是由土耳其國家情報局策劃、指使的。但是我並不提倡暴力抗議活動。

11月在伊斯坦布爾的獨立大街發生了爆炸事件,您如何評論這一事件?

賈:據我所知,放置炸彈的那個女人的兄弟都加入了伊斯蘭國,她也曾被人民保護部隊捉捕,但因缺乏實證最終被釋放。這個女人應該都不知道包裏有炸彈,她很有可能是被指使,把包送到獨立大街上的地點,後來她甚至跑去商鋪購物,説明她並不清楚包裏有什麼。也有説法是土耳其執政當局策劃了這一爆炸,像2015年一般,造成選舉前的恐慌。

您怎麼看待伊朗庫爾德族女青年瑪莎·阿米尼的死亡事件?

賈:有針對庫爾德人的種族滅絕政策,不管在世界何處,有些勢力都想要實現對庫爾德人的種族滅絕、消滅庫爾德人。如同發生在巴黎的對庫爾德人的襲擊事件,我對瑪莎·阿米尼事件的看法也是如此,這類事件可以發生在土耳其共和國,也可以發生在伊朗政權之下,其間並無不同。

由此而引發的抗議運動,也使你們的那句著名口號傳遍全世界。

賈:是的,“女性、生命、自由”。

近來在塔利班統治下的阿富汗,女性被剝奪了受教育權,您如何看待這一事件?

賈:實際上中東從未如此落後——在社會準則和思想上從未退步到此等境地。我們並非要抹黑伊斯蘭教,但是伊斯蘭教被運用到許多不同的地方——在不同的時代條件下,伊斯蘭教是被國家所利用的最重要的影響力之一,僅僅是為統治者謀取利益。在伊斯蘭世界曾有先進的科學,最早製造出機器人的伊斯瑪儀·加扎利是吉茲雷人,是我的同鄉,也是庫爾德人。在科學曾經如此發達的地方,現在女性受到壓迫,顯而易見此處存有社會死結和矛盾。我個人的看法是,正是世界大國在該地區的博弈為塔利班奪下阿富汗開闢了道路。

寫在最後

因為種種原因,這篇我於今年1月底整理完成的採訪於今日才與大家首次分享,重讀這篇稿件,庫爾德青年賈巴爾在回答我問題時所表現出的冷靜,在談及庫爾德人的宗教和民族主義時的謹慎,以及描述其理想社會時眼中閃現的光彩又浮現在我面前,尤其是那個“普羅米修斯”的比喻,曾讓我汗毛豎起,即使我覺得這個説法有些浮誇。在這個曾經的小鎮青年身上,我似乎看到了宛如“革命者”的矢志不渝。賈巴爾在回答我問題時,言語清晰有條理,他只是在闡述自己的想法,並沒有那種咄咄逼人地要説服我同意他觀點的意思,這點讓我印象深刻,我記得他説“有更多人能聽到我們的聲音,但並不需要與我們觀點一致,我們就很滿足了。”