“飢餓的女兒”虹影:當一個女人直面慾望_風聞

最华人-最华人官方账号-有华人的地方,就有最华人10-22 21:32

作者:薺麥青青

1997年,她在自傳體小説《飢餓的女兒》開篇即寫道:

“我從不主動與人提起生日,甚至對親人,甚至對最好的朋友。先是有意忘記,後來就真的忘記了。十八歲之前,是沒人記起我的生日,十八歲之後,是我不願與人提起。”

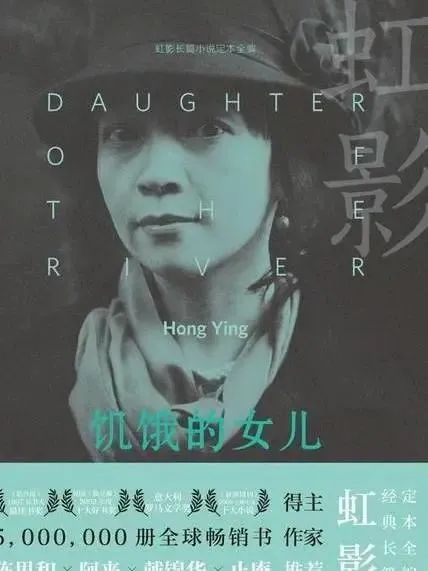

●《飢餓的女兒》封面

生日是母親的難日,但對她來説,更像是生命中的一塊傷疤,總是在特定的日期提醒她的來處。

18歲時,虹影知道了自己是私生女。

**●**虹影

這個身份成為一種巨大的困擾,後來也成為她創作的重要緣由。

人都是揹負着各自的宿命,行走於世間。

為何寫《飢餓的女兒》

因為《飢餓的女兒》,虹影成為蜚聲海內外的知名作家。這部獲得了2005年意大利“羅馬文學獎”和中國台灣《聯合報》讀書人最佳書獎的作品,被翻譯成29種語言,迄今銷量已超過500萬冊。

她説,之所以寫《飢餓的女兒》,目的非常單純,只是為了懺悔——對母親和養父的愧疚,曾經年橫亙於她的心頭。因為母女之間一向匱乏溝通,她對養父更欠一份恩情:

“其實有不少人都粉飾自己的過去,有幾個人會承認自己是私生女呢?我只是勇敢地面對了自己的過去,表達了對自己身份的認同,而這樣也讓我的母親能夠抬起頭,尋回做人的尊嚴。”

多年後,曾疏於與母親建立親密關係的她,試圖找到一條通向母親的蹊徑:

“她不在了,我要懷揣利刃面對這個世界。”

**●**虹影與母親

這柄“利刃”對於她來説,就是承襲自母親的剛烈性情。

上個世紀40年代,虹影的母親從家裏逃婚出來,跟另外一個男人結了婚。因為男人對虹影的母親不好,虹影的母親便離家出走,碰到了虹影的養父。

饑荒年月,她的養父在外地生病住院,母親獨自一人撫養五個孩子。艱辛的生活讓母親不勝負荷。後來一個年輕小夥子出現在母親的身邊,幫助她與孩子們渡過難關。日子久了,他們之間遂生出男女情愫,這便有了虹影,她於是成了家裏的意外“來客”。

十年浩劫時期,母親被批鬥,甚至被人強暴,即使到了晚年,她身邊的人也對她極度不善,她就去江邊撿垃圾。

江中往來的船隻、江面飄蕩的霧氣、江岸泛起的沉渣,還有眾人鄙棄的目光,是她眼裏黑白交織的底色。

****●****NHK拍攝的虹影紀錄片中出現的重慶南岸(虹影童年住所)照片

“她這一生就是不肯對命運低頭,當年懷我的時候,在到底要和不要之間,她還是決定要,你想,當時是1962年,她和丈夫之外的男人懷了這麼一個孩子,還要生下不合法的我,要面臨多大的壓力,當時很多可怕的字眼都用到了她的身上,人們要她置於深淵之下,要她活也活不成,死也死不了,但是,她承受住這一切,用整個生命去對抗,用活下去來對抗。”

這種對抗後來也刻進了虹影的基因裏,成為一脈相承的傳遞。

虹影小時候經常看到有人往江邊跑——去跳江自殺。她每天都為此提心吊膽,總是擔心母親如果坐船回家會不會出事,如果母親順利回來,她就會非常高興;有時母親晚回來一會兒,她就惴惴不安。

因此,年少時的“動盪”,不僅是源於那個混亂的社會環境,還有她從未被賦予過安全感的內心世界。

“我的每一部小説幾乎都發生在河流上面。無論後來我到哪裏,我依然是長江的女兒,我始終感覺自己站在河流邊上,永遠是那個在江邊奔跑的五歲的小女孩,希望有一個人來救我,把命運徹底地改變,但我發現來救我的人,只能是我自己。”

被孤立的少女

文學永遠是以藝術之名對現實進行影射,它無論以什麼形式被虛構與書寫,都在呈現生活中那些可以言説與無法言喻的故事。

因為《飢餓的女兒》,虹影被更多的世人看見,而在她的整個童年、少年,甚至青年時期,她就是那個“飢餓的女兒”:來自生理的、心靈的、精神的多重飢餓,就像深深的“胎記”,貫穿她的一生。

**因為飢餓的刻骨銘心,成為難以祓除的噩夢,**而貫穿幾代人的物質上的極度短缺,也成為深植於無數人內心深處的恐懼來源。

“到現在我也是很怕餓,一餓就快暈倒了,我的胃和身體,對飢餓的承受力,都會讓我想到很多的事情,我對食物有非常過分的非常強制性的審美,我對食物的要求比別人多得多,只有吃得好,我才能睡得好,睡得好才能寫好,才能生活得好。”

****●****虹影攝影作品

但比飢餓更可怕的是,因為身份的特殊,她從小就備受孤立和欺負,幾乎沒有人和她接近,但她卻不知道是怎麼回事,這也讓她的內心與外界形成了一道天然的“屏障”。

於是,書籍成了她最好的知己。

那時她最喜歡的是《簡·愛》,她覺得夏洛蒂·勃朗特筆下的那個孤女也是自己的真實寫照。

甚至,她把能流利地背出女主人公的那段經典名言當做交友的標準:“你以為我貧窮、相貌平平就沒有感情嗎?我向你發誓:如果上帝賜予我財富和美貌,我會讓你難以離開我,就像我現在難以離開你一樣。可是上帝沒有這樣安排,但我們的精神世界是平等的,就如你我走過墳墓,平等地站在上帝面前。”

當年,虹影在路燈下面將這本書一氣呵成地讀完。第二天上學時,她彷彿是簡愛“附體”般地走進校門。

因為父愛的匱乏,她甚至曾當着眾人的面説:我不僅喜歡男主人公,我長大就嫁給像父親一樣的男人。

由於“驚世駭俗”之論,她被迫在大庭廣眾之下做檢查。

隨之,她成為了整個年級的“異類”分子,大家將其視作“洪水猛獸”,避之如恐不及。

****●****虹影攝影作品

這場聲勢浩大的排擠,無異於成人世界裏被視為全體公敵的殘忍。

於是,她躲進自己小小的“殼”裏,除了如飢似渴地讀書,她還喜歡將所有的苦悶訴諸日記。寫作於她,不僅是一種心靈的慰藉,更是一種救贖。

後來,有同學去向老師告狀,他們讓她把日記交出來,她不交,他們就搜她的書包,讓虹影當着班上所有人的面念自己的日記。

“我念,沒有一個人聽得懂,沒有一個人明白我寫的是什麼東西。雖然我不承認錯誤,他們懲罰我做一個星期的教室清潔。但讓我當眾念我寫的文字,給了我一種刺激。從來別人都是不理你、欺負你,不會把你當成一箇中心,你不會引起注意。雖然是一個被審查的時刻,但大家在聽我的文字時很安靜,這給我帶來了特別大的衝擊。”

在13歲之前,她從來沒有被真正地關注過,但那天,她將自己寫的日記讀給別人聽。

那些類似生命囈語一樣的文字彷彿是投進湖水裏的石子,不期然蕩起了一層又一層的漣漪,儘管那些稍縱即逝的漣漪並未留存太久,卻讓她捕捉到了一絲微光,照進靈魂幽暗的罅隙,並從罅隙中開出了一朵永生之花。

“真誠”是一把刀

18歲時,虹影意外地得知了自己“私生女”的身世,如果繼續安命於此,不僅會承受一輩子的羞辱,而且也會像其他女子一樣,嫁人,生子,過着一眼能望到頭的生活,直至埋骨桑梓。

她不想這樣。

隨後,她離開了故鄉,將自己遠遠地放逐:出川后一路向東,至瀋陽、丹東,不久南下海南島、廣西,再到長江沿岸。

“還在上世紀80年代的時候,我們出去流浪旅行,往往因為沒錢,只能搭乘那種條件非常惡劣的悶罐車,別人都憋悶得受不了,可是我只要上了火車,就不願意下來,寧願就那樣待著。要説家,我也有,它在路上在心裏,我在哪兒,哪兒便是家。”

與此同時,虹影開始寫詩,在詩歌的世界裏**,她與天地對話,和草木喁喁私語,“對温柔妥協”,亦“跨過大片的黑暗”……**

後來她嘗試寫小説,在記憶與想象的深海里,在文字的紓解與撫慰中,她千瘡百孔的內心漸漸被療愈。

1997年,正是女性自傳寫作的高潮時期,虹影將自己的身世與成長,寫進了自傳體小説《飢餓的女兒》。率真坦誠的文字,將她童年和青年時期的經歷變成了最具現實意義的故事。

“真誠”是一把刀,以凜凜的鋒刃,刺向了最殘酷的現實。

在小説中,她直面女性慾望、生存困境和沉重的歷史,引起了國內外讀者強烈的關注。“飢餓的女兒”也從此成為虹影身上最大的標籤。

文學評論家李潔非説,“如果讀《飢餓的女兒》讀不出這種生命激情,而只讀到‘苦難’、‘不幸’,那麼實際上既沒有讀懂《飢餓的女兒》,更不可能讀懂60年代出生的這一代中國人。”

那是一代中國人共同的印記,也是一個民族的印記,那些混亂的、荒唐的、痛苦的印記終將被歲月和時代的塵埃所掩埋,但它們卻曾重如泰山般地壓在無數人的心頭,並改寫了他們的命運。

被記錄的悲劇,無論是個體的,還是時代的,都需要被展示和反思,否則,它們將會成為綿延不絕的暗河,繼續製造循環往復的災難。

因為始終保持着清醒,以及看透諸多荒謬後的省察,“這使得她對秩序、對規矩是超越的、反叛的、不屑一顧的。這樣一個身份也始終影響我,它決定一個人跟傳統永遠是逆行的,不按常規出牌,她自己的寫作、生活也永遠都跟其他人不太一樣。”

看過醜惡,並經受過罪惡摧殘的人,很可能從此膽戰心驚,規避一切風險;或者遁離世俗,明哲保身,但她偏要“逆流而上”,那些假大空的東西,矇昧的、偽善的、醜陋的、癲狂的東西,如果不能被真實裸裎,如果生命的悖論與以及現實的癰瘡不能被檢視,如果文學以無病呻吟或者歌功頌德去欺世盜名,她寧願不去寫。

虹影説,太多人吃着作協體制的飯,寫着流行而無力的東西,她要做一名“先鋒隊員”,進行勇敢坦蕩的寫作。

所以,無論是《孔雀的叫喊》,還是《阿難》;無論是《好兒女花》,還是《綠袖子》;無論是《53種離別》,還是“上海三部曲”;無論是《我們共同消失》,還是《女性的河流:虹影詞典》,她筆下的世界看似充滿了奇崛與顛覆,但暗潮洶湧之下,是魔幻的社會現實,還有讓人難以逼視的人性。

“春秋筆法”於她而言是一種矯飾,她更喜歡“心狠手辣”的直接。

為了保全和維護這份“真實”,她甚至因此被迫為《K——英國情人》打了3年官司。

“脂粉陣”裏的英雄

多年後,虹影成為世界文壇新女性文學的重要代表人物之一。

之所以冠以“新”字,就意味着,她並非那種傳統母題寫作。

有人將她稱作“女性主義者”,她並不關心這樣的稱謂準確與否:**“**重要的是我關心女性生活,我關心女性的命運,關心女性的題材。”她將之稱作“叫醒我們的力量”。

這讓她超越了新時代女性寫作特別私人化的狹隘範疇:“如果小説家不能跳開來,以一個殘酷的姿態來進行自己的寫作,最終是寫不好這本書的,甚至會落入俗套,成為一個怨婦,或是一個復仇者。”

2000年,虹影被中國權威媒體評為十大人氣作家之一;2001年,她在《中國圖書商報》的評選中,名列十大女作家之首,因為特立獨行的風格,她被讚譽為“脂粉陣裏的英雄”,她無意立這些Logo,標籤是別人施加給她的符號,她只負責在行走的途中和棲息的巢穴裏,在愛與遺棄的人間,製造她喜歡的文字。

就像莊稼需要雨水一樣,寫作作為一種極為個性化的體驗,需要豐沛的營養,因此,虹影經常離開倫敦的家獨自雲遊四方,她可能隨時出現在巴黎的香榭麗舍大街,抑或心血來潮,去西班牙看鬥牛,或者徜徉於上海的南京路……

重慶、北京和倫敦,是她生活中三個重要的城市。重慶是她的家鄉,故園情深,偶爾折返。但她也經常一個人回到北京或者倫敦去寫作。當記者問“你不覺得周圍的世界太過冷清,會寂寞嗎?”虹影提起小時候物質極其困頓的生活:

“這麼多的人擠在小小的貧民窟裏,非常擁擠。那時候我就特別夢想什麼時候我能一個人待著,一個人享受空間,也就是因為這樣,我非常適應一個人的旅行、一個人的居住、一個人的空間。”

年少時對獨立空間的渴望,到後來成為她對“居無定,心常在”狀態的享受。

因此,在很多人眼裏,她是一個不需要呼朋引伴的“獨行俠”,更像一個“吉普賽女郎”——四海為家,有着旺盛的生命力:

“如果我不頑強,就寫不到現在了;如果我不與生活較真,那我也寫不到今天了。”

虹影每一部長篇的寫作,都需要大量的資料來源,呈現給讀者的10萬字背後,往往會有100萬字的素材積累 。

“寫小説是一件很苦的事兒,尤其是寫有着真實背景的故事,很多人都難以忍受枯燥冗長的資料蒐集過程,所以不少女作家便把大場面、大視野、大氣魄都讓給了男人,選擇了一條容易走的路,並且為了安慰自己,把女性寫作當作了一顆定心丸。”

由於沒有遵循更便捷的途徑,甚至“甘冒天下之大不韙”,因此“出道”之後,她本人及作品都受到很多爭議,她的書一度被列為“禁書”,但這並不能動搖她的信念,她不斷挑戰自我的極限,所以她所花費的工夫往往比其他作家更多,長達十幾個小時不間斷的輸出對她來説是常事,出版一本小説往往需要三年時間,甚至更多。

我尋找的是愛人,不是父親

當她在創作中追尋自我時,也一直在感情裏“覓光”而行。

在《飢餓的女兒》中,虹影反省與歷史老師的感情:

“我在歷史老師身上尋找的,實際上不是一個情人或一個丈夫,我是在尋找我生命中缺失的父親,一個情人般的父親,年齡大到足以安慰我,睿智到能啓示我,又親密得能與我平等交流情感,珍愛我,憐惜我,還敢為我受辱挺身而出。所以我從來沒有感到歷史老師與我的年齡差。”

但歷史老師最終並未在她的生命中承擔起那樣的角色。

“三個父親,都負了我:生父為我付出沉重代價,卻只給我帶來羞辱;養父忍下恥辱,細心照料我長大,但從未親近過我的心;歷史老師,我情人般的父親,只顧自己離去,把我當作一樁應該忘掉的豔遇。”

但心靈的巨大缺口始終渴望被填滿,這樣,當她有一天讀到一首能激起其強烈情感共鳴的詩時,作者本人也不期然地成為了她欣賞的對象。

後來,他們有幸相遇。他開始追求她。

30歲來臨時,她成為了這個年長於自己十幾歲的男人的妻子;12年後,兩人卻緣盡於此。

歷經多年的尋找與挫敗,她親手打碎了那個自少女時代開始搭建的理想幻象,終於意識到曾經“缺失的父親”不會以伴侶的身份出現,她需要的是一個可以攜手一生的愛人。

2004年深秋,在一個北京朋友的生日聚會上,虹影認識了英國作家亞當·威廉姆斯。

**●**虹影與丈夫

亞當20年來在北京工作生活,是改革開放後第一批來到中國大陸的英國商人,也是家族中第四代在中國生活的人。此前做過水手、記者、中英商會會長,獲得過英女王頒發的大英帝國騎士勳章。這位極富冒險精神的男子,曾組織駱駝探險隊,深入塔克拉瑪干沙漠尋找古城。

他們見面時,朋友介紹虹影是寫小説的,但他還不知道眼前的奇女子已經出版了10多本作品,發行到25個國家,於是熱情地告訴她什麼是代理人,該怎樣寫信給出版社。

而那時的亞當僅僅出版了一本小説,面對他的“好為人師”,虹影也耐心地聽他講。

後來他瞭解到她“大作家”的身份,不禁自慚形穢,認為自己“班門弄斧”。同時他的創作衝動在她的激勵之下,一發不可收。

因為對中國文化的熱愛與熟悉,亞當寫出了“中國三部曲”,以外婆給他講的故事為藍本的《乾隆的骨頭》尤為出名。他的另一本《鍊金術士之書》,被譯成世界上15種主要語言出版。

**●**虹影與丈夫

虹影曾“屈尊下顧”,做他的“校對員”,並對他小説中的一些情節提出中肯的建議。

“我這一輩子特別幸福,因為碰到虹影。”亞當毫不吝惜地將妻子稱為“偉大的作家”。

後來,虹影的母親因病去世,她在夢中對母親説:“這一次,我只想找個愛人,而不是一個父親。”

曾經,不幸的原生家庭讓她覺得自己是被整個世界拋棄的孩子,因此“生育”這件事讓她充滿了恐懼,直至45歲時,她懷孕了。她一直自嘲是“一個從小被踢出界的人,所以生命的歷程就是要成長為強大的人”,但意識到一個小小的生命在自己的身體裏“安營紮寨”時,此前全身“鎧甲”的她彷彿瞬間有了軟肋:

“是母親這個角色讓我跳出了和過去的關係,我曾經問過自己:為什麼要寫作?我將把我的故事獻給誰?”

無解的“天問”在女兒出生後,迎刃而解。

**●**虹影與女兒合影

終於,有一個天使可以承載她沉重而輕盈的夢,她在塵世經歷的一切,彷彿都在多年後獲得了補償。

於是,“獻給女兒瑟珀”寫在了她之後出版的每一本小説扉頁上。

甚至,為了女兒,她開始研究起兒童文學。2014年,虹影寫下了第一部兒童作品《奧當女孩》。在她看來,如果有一天自己先女兒離開人世,她希望留給女兒的童書,可以讓女兒看到母親的愛與陪伴。

女兒12歲生日這天,虹影寫道:“多麼感激我的生命裏有了你,有你,比其它什麼都好呀,那些東西都變得不重要,你就像太陽照亮我的生命中的黑暗,你就是我的空氣和水。”

她寫《飢餓的女兒》時已35歲,是站在女兒的角度去講母親的故事;12年後,她寫的《好兒女花》,是一個母親對母親的傾訴、和對自己女兒講過去,前者暴烈絕望,後者趨於温馨,是創作內容使然,更源於身份的轉換:妻子與母親的角色讓她曾經“殘缺”不全的世界變得完整,一度自毀的傾向也因此得以扭轉,於是,一個挾着“刀槍”與“劍戟”暴走的女戰士,手裏也多了“花束”,這也讓她以更宏闊的視角與悲憫之心,去重新解讀被那些被忽略與遺忘的角落,那些穿透人心的力量,可以平靜如斯,亦可温暖如斯:

“很多人對我非常不好,但還是有人對我好,如同黑暗中的光芒,我相信這光芒的力量,支撐着我一路走下來。”

永劫迴歸

虹影曾説,寫小説是重新認識自我,是重新審視自己所擁有的世界。從另一個維度上看,拍電影也具有這樣的意義。

“為什麼一般的讀者會喜歡我,可能是因為他們在我的身上可以看到一種可能性。一個人或許出身平凡、沒受過什麼教育,但只要朝着夢想去,就可以改變命運。這也是為什麼我要跨界去做編劇和導演,也是希望讓這些人看到,電影還可以這樣做。”

2021 年10 月,由虹影的小説《上海之死》改編拍攝的電影《蘭心大劇院》上映。而她卻回到自己的故鄉重慶,導演她人生中的第一部電影《月光武士》。

**●**虹影在電影《月光武士》拍攝現場

為了執導這部電影,她準備了五六年的時間。

當年離家出走的18歲少女,曾發誓不再回來。如今,虹影基本上每年都會回重慶幾次。

“當我到了北京,到了很多城市,最後到了英國,我發現,我其實最想的就是重慶。那是你的根,那是你的母親,你生長的地方。你所有的血液、所有的呼吸、你的記憶,都在這片土地上,所以那是你根本離不開的。”

《月光武士》裏12歲的少年,因愛萌動,及至成人,歷經滄桑與愴然,也一直信仰般地守候着自己的夢,就像她,多年後,終於發現,即便萬水千山走遍,也從未真正離開過自己的精神原鄉,亦如米蘭·昆德拉《不能承受的生命之輕》中所表達的那樣:永劫迴歸。

**●**圖片來源:虹影微博

“人間萬事消磨盡,只能清香似舊時。”

偶爾午夜夢迴,她還會依稀看到落日餘暉的嘉陵江畔,聽到汽笛聲聲,那個瘦瘦的小女孩在岸邊奔跑,而母親的呼喚從遠處傳來……

● 參考資料

[1] 三聯生活週刊 | 虹影:不再飢餓的女兒

[2] 作家文摘 | 虹影:女兒,重慶,美食……這些關鍵詞定義了我的生命和寫作

[3] 南方Plus | 專訪虹影:作家不能把自己鎖在象牙塔

[4] 南方都市報 | 虹影:我為讀者而生,為他們寫作

[5] 時尚COSMO | 虹影:我的心中有巨流經過

[6] 新京報 | 虹影:我所有的小説都可以用“私生女”來解釋

[7] 姜廣平 | 每個人的心都是一個孤獨的獵人[8] 揚子晚報 | 虹影英國老公寫中國史詩性小説 請虹影校對

[9] 新週刊 | 亞當·威廉姆斯:綁票與戰亂中的生活