我毫不同情哈馬斯,但也不接受無底線美化以色列:再論巴以問題的幾個謊言和怪論_風聞

城管张队长-123456-10-24 15:10

原創 BJ王明遠 阜成門六號院 2023-10-23 12:02 發表於北京來源: BJ王明遠 阜成門六號院 2023-10-23 12:02 發表於北京

新一輪巴以衝突產生以來,國內輿論場上對哈馬斯的恐怖主義,及其虛偽“正義性”做了很深入地分析、揭露,這是很有價值的。但是國內的知識階層出現了一種矯枉過正的傾向,他們選擇性忽略巴以衝突的複雜現實,以及形成中的是非曲直,對以色列無盡的道德美化、合法化辯護,對巴勒斯坦則是無盡的道德醜化,認為一切問題責任都在巴方,並否認其生存發展權利。

這其中影響最大的特拉維夫大學東亞系張平教授關以色列領土問題的短文,以及清華大學歷史系秦暉教授關於巴以衝突來源的演講。張平教授專業是中以跨文化比較研究,秦暉教授的專業則是中國古代經濟史,二人關於均非巴以問題研究專家,他們的分析充滿常識錯誤(多處與事實完全相反),以及含有明顯情緒化色彩。但是鑑於二人的學術地位很高,相當影響了社會大眾,尤其是知識階層對巴以問題的認識。

此外,最近筆者跟很多人——其中不乏在中國現代啓蒙運動中做出巨大貢獻的良心學者,但是令人意外的是,他們中相當多數拒絕接受更全面的真相,沉浸在過去對世界的二元判斷中,並表現出很多種族主義或社會達爾文主義傾向。

為此,筆者覺得有必要澄清,在知識階層頗具有市場的幾個關於巴以問題的錯誤傳言。在文章開始之前,筆者有必要畫蛇添足地再次聲明,本人絲毫不同情哈馬斯,也從來沒有反以、反普世價值情結,這些不用過多自辯,以前文章就是證據,僅僅是為大家提供一些歷史史實真相和有價值資料,以備大家全面認識巴以問題做參考而已。

觀點一:巴勒斯坦這塊土地,本來是沒人定居的無主之地,現在生活在這裏的猶太人和阿拉伯人都是近代遷徙過來的,因此,猶太人具有天然合法擁有權。

巴勒斯坦地區在我們看來的確是不毛之地,但是在中東地區確實相對條件較好的沃土,北部的地中海氣候區甚至降水可以達到800毫米以上,又加上地理位置極其重要,自然不可能成為無主之地,一直為各民族所垂青。

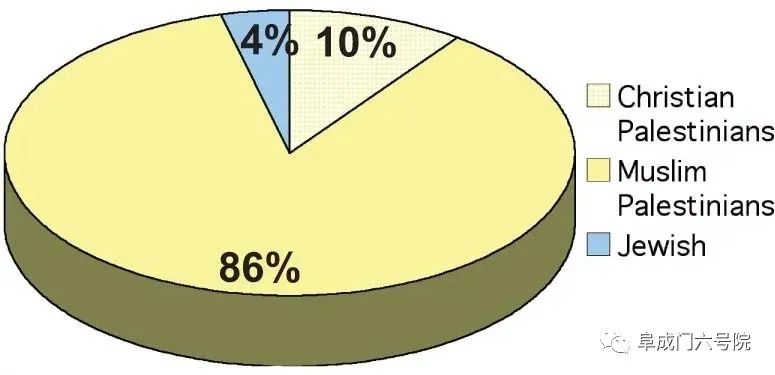

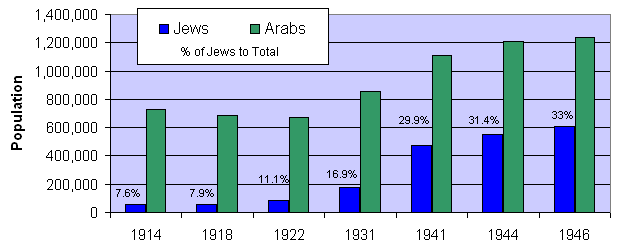

自從135年以色列人被大驅逐之後,羅馬人、希臘人和波斯人先後定居在這裏,但是自從7世紀中期之後,這裏絕大多數時間(除了十字軍東征的百年)的人口主流是阿拉伯人。按照1878年的奧斯曼帝國的第一次人口普查,這裏有約有47萬人,屬於中東人口稠密地區(偌大的沙特阿拉伯1900年才有214萬人),其中阿拉伯人數量為40.4萬,佔總人口的86%,而定居的猶太人(多數是1830年代之後的新移民)只有15011人。

(1878年巴勒斯坦地區第一次人口普查情況,以及此後巴勒斯坦地區人口結構的變化)

19世紀由於歐洲各民族的迫害,猶太人產生了復國主義思潮,先後有40多萬猶太人以阿利亞(aliyah,希伯來語迴歸、上岸的意思)形式移民巴勒斯坦,然後逐漸從阿拉伯人和委任統治政府(其中以阿拉伯人為主,約佔86.6%,數據來源:Middle Eastern Studies, Vol.36, No.3,2000.P102)購買了約160萬杜納姆(dunam,中東計量單位,約1.5市畝)土地,但是到1948年以色列建國時候,他們在巴勒斯坦土地和人口占比也不過30%和7%左右。

很明顯,雖然這塊土地曾經屬於猶太人,但是它又是一個外鄉新客。阿拉伯人作為主要民族已經在這裏生活了1300多年,這個時間要長於多數民族在現居土地上的生存繁衍時間:長於突厥人定居中亞時間,長於多數斯拉夫民族抵達現居地時間,長於泰語族人羣統治中南半島時間,長於土耳其人佔領小亞細亞半島的時間,阿拉伯人對這片土地的充足主權合法性是不可質疑的。

觀點二:雖然阿拉伯人這這裏是多數,但他們對巴勒斯坦土地沒有擁有權,巴勒斯坦土地主權屬於奧斯曼帝國和英國委任統治政府,所以,巴以分治並沒有損害巴勒斯坦人的利益,猶太人並沒有侵佔巴勒斯坦的土地。

這是張平教授的觀點,秦暉教授在演講中也一再表示贊同,甚至更進一步指出:“無論按照哪種標準,都不存在着以色列人佔有巴勒斯坦人領土的概念”,“沒有巴勒斯坦國,哪來的巴勒斯坦領土”?

的確由於巴勒斯坦中南部地區多數是荒漠,並不是阿拉伯部落或家庭,明確了對巴勒斯坦每一寸土地的佔有。但是當一個民族在一個區域生活了很久,其中的某一部分即使沒有明顯地利用開發,也仍舊被認為是這個民族的財產。難道可以説伊朗中部高原沙漠因為無人居住,就可以否認它是歷史上波斯文化區,否認伊朗人民擁有主權嗎?

所謂奧斯曼帝國或英國擁有巴勒斯坦土地的所有權或管理權,正是基於對阿拉伯部落的征服和統治帶來的,難道他們會憑空獲得一片土地的主權?如果把殖民主義的強制掠奪下產生的地權合法性順序,置於一個世居民族的天然主權之前,那就違揹人類基本正義了。

也不能説之前一個民族沒有正式建國,就否認它對長期生存領土的主權。因為主權國家是近代西方概念,直到20世紀初,亞洲絕大多數地方都不存在西方意義上的有明確領土邊界的主權國家,通常以部落或宗教政權的形式存在,不能説沒有巴勒斯坦國,就不存在巴勒斯坦人的領土。按照這個邏輯,阿富汗領土、緬甸領土、沙特領土、哈薩克領土等等都沒有存在的合法性。

兩位教授又以巴勒斯坦人沒有土地產權確權(即張平教授所言“在土地管理部門登記過了的”)為理由來否認巴勒斯坦人關於土地的擁有權。土地主權和民法上的土地確權完全是兩回事,一個是政治問題,一個是司法問題。一個民族是否擁有某片土地主權,主要看他們是否世居在這片土地上,而不是每個部落或家庭的土地進行了司法確權。顯然不可以將政治上的主權問題與民法上的土地權問題混為一談。

另外,產權登記也是西方現代經濟行為,廣大東方地區當然沒有。直至21世紀初中國很多農宅都沒有沒有辦理房產證,這些房子就可以被開發商為所欲為強拆嗎?這方面猶太人因為來自西方,當然更善於遵守西方標準,但是不能因為一個近代東方民族,尚且沒有學會履行這種套標準程序,而否認其事實上的擁有。

觀點三:當在歷史事實和國際法規則不支持“猶太人天然享有在巴勒斯坦擁有權”的時候,筆者又聽到了一些新的理論邏輯,比如,即便按照國際法,阿拉伯人在這裏擁有主權,但是這是以色列人的精神聖地,所以也可以主張所有權。

這個聽起來貌似合理,但是歷史上所謂光復精神聖地之類的思想,往往都是跟原教旨主義和霸權主義相關的。十字軍藉着保護聖地的理由,去入侵小亞細亞的地中海地區;沙俄認為基輔羅斯是它的發源地,去否認烏克蘭的獨立性,認為東正教源於耶路撒冷和君士坦丁堡,於是去侵略奧斯曼帝國。即便是今天各種恐怖主義組織,往往都是叫“聖地旅”、“聖殿騎士團”之類!

國際法上主權的合法性順序非常明晰,誰對這片土地公開、連續擁有,誰即絕對優先享有主權。如果某個民族已經長時間遠離它的文化起源地,即便是所謂精神聖地,在國際法上不能作為要求領土的藉口。如果聖地即可擁有,那麼,長白山是否應該給朝鮮?阿爾泰山是否應該割讓給西亞的泛突厥主義者呢?

再比如,以色列人聰明能幹,更適合治理這片土地,就應該更優先擁有巴勒斯坦地區的主權。

這個理由更顯得更有現實“合理性”,但是這個邏輯明顯跟當年納粹的“雅利安生存空間論”如出一轍。一個民族如果是先進,就擁有更優先的發展權,那麼就給強大、發達民族侵略弱小民族提供了再合理不過的藉口,那麼波蘭人反抗德國侵略、中國反抗日本侵略以及非洲的民族獨立戰爭變得毫無必要,甚至是違揹人類正義。如果推及到個人,那麼一些城市驅逐“低端人口”,給那些成功精英更多的空間,也有合法性。

觀點四:巴以衝突責任完全在巴方,是落後的、野蠻則巴勒斯坦阿拉伯人不遵守國際協定,故意排擠猶太人,不尊重以色列建國權導致的。

當然我們不否認猶太人享有建立自己國家的權利。猶太人是近代種族主義最大犧牲品,歐洲90%以上的猶太人被屠殺或逃亡,完全有建立一個猶太國家的必要。到19世紀末的時候,大約80%以上猶太人集中於東歐,他們已經定居於此800餘年,不短於很多歐洲民族政權形成的時間,毫無疑問有資格建立一個國家。

可是從1917年的《貝爾福宣言》到1947年的181號決議,充滿了不合理性:歐洲人迫害了猶太人,卻讓巴勒斯坦人為猶太人分享土地建國,並且整個決策過程排斥了阿拉伯人的參加。

**猶太建國問題成為全球近現代一百多個民族自決中惟一的特例,即:不在本民族聚居地自決,而是到其他民族生存的土地上自決。**由此不難理解當地阿拉伯人的強烈牴觸情緒,就像沙特在反對181號決議時,提出的質問:難道不是應該是大屠殺元兇德國,拿出一片土地來彌補猶太人嗎,為什麼要犧牲這裏的阿拉伯人?

此外,巴勒斯坦問題每一步的深化,都充滿了大國的地緣政治盤算。英國起初希望利用引入猶太人來牽制阿拉伯人,繼而,美蘇希望利用巴以分治瓦解英國在中東統治,進而進入這一地區,以獲得石油和軍事上的利益。

因此,巴勒斯坦本無事,爭端和矛盾都是外界因素強加或有意製造的,從1917年至1947年巴以問題的形成過程中,阿拉伯人明顯並不負有責任。換做任何一個民族,也都不會接受這樣的國際協定。這種初始規則不公平性,是阿拉伯人積怨難解的根源,而壓根不是什麼“文明衝突”的問題。

當然,儘管以色列建國問題在國際法領域充滿爭議,但是筆者同意孫立平先生的“縮短正義鏈條”提法,即尊重181號決議,承認以色列國家存在的合法性,這是消解巴以問題的核心基礎之一。不過以色列享有的領土不應該是目前的隔離牆以內,而應該是聯合國242決議要求的1967年戰爭之前的控制線。

觀點五:自從巴以分治以來,以色列人一直尊重巴勒斯坦人的生存權、發展權,但巴勒斯坦人不尊重以色列人的生存權、發展權,以色列完全是受害者,而巴勒斯坦的貧困是他們拒絕現代文明導致的。

不可否認,巴勒斯坦人因為181號決議不接受猶太人建國,周邊阿拉伯國家否認猶太人的在這片土地上的生存發展權。但是勢單力薄的巴勒斯坦人沒有能力去限制猶太人的生存發展權,反倒是口口聲稱自己是文明國家的以色列,用盡各種非文明手段,最大限度削弱巴勒斯坦人的生存發展權。

第一次中東戰爭後,以色列人佔領了聯合國181號決議分給巴勒斯坦人的最好的土地,也就是領土最北端的加利利地區,以及部分約旦河西岸和加沙地區,1967年的第三次中東戰爭後,以色列又佔領了巴勒斯坦人的另外兩塊領土約旦河西岸地區和加沙地帶,聯合國181號協議中的巴勒斯坦國家消失了,他們都歸於以色列統治。

以色列是怎麼管理這裏巴勒斯坦領土的呢?首先是講這些地方軍事管理化,佔領當局依據《緊急狀態法令》,隨時搜查、逮捕巴勒斯坦人,1967年至2005年,大約65萬巴勒斯坦人遭受過拘禁(約佔總人口三分之一),如果違反宵禁則可能被隨意槍殺。

以色列人可以依據《安全地帶法》隨時可以劃定一個區域為禁區,驅逐巴勒斯坦人,強拆他們的房屋,進而掠奪他們的土地、強拆他們的房屋,到《奧斯陸協議》簽訂的時候,以色列人,完全將加利利地區吞併,並掠奪走約旦河西岸67%和加沙地帶42%的土地。

其中1967年至1979年之間,被各種方式沒收的巴勒斯坦私人土地約153.3萬杜納姆,佔巴勒斯坦私人土地數量的45%以上(皮埃爾·德·賽納克郎斯:《以色列在被佔區的政策》,趙建成譯,《中東問題資料簡編》,1980年第4期,第49頁)。而猶太人擁有土地數量則從西岸地區巴勒斯坦人擁有的320萬杜納姆土地,約210萬杜納姆被以色列人以各種名義徵走,而猶太人擁有的土地從3萬杜納姆暴增到360萬杜納姆,到目前為止,以色列以剝奪的這些土地為基礎,建立起容納45萬人以上的156個定居點。

(建於巴勒斯坦人被剝奪土地上的猶太定居點)

以色列千方百計削弱阿拉伯人的發展權利,阿拉伯人興辦工業需要得到以色列當局的批准,投資範圍必須得到嚴厲限制,不被允許發展會給以色列產生競爭的產業。在長達近30年佔領期間,巴勒斯坦依然保持農業為主的社會,工業佔整個經濟的比重反而從1967年的8.3%降到1991年的6.8%。工業的主流仍是紡織皮革、木製品、食品、鹼金屬等初級加工業(佔比89.2%),工廠規模也比較小,90%以上的工廠僱員數量在10人以下。(Fawzi A Gharibeh, The Economies of West Bank and Gaza Strip,P18-26)

即便是農業,以色列也是千方百計予以削弱。因為巴勒斯坦人的柑橘等水果會跟猶太人產生競爭,1974年的498號軍令,禁止巴勒斯坦人種植柑橘樹,命令砍掉了上百萬棵果樹(這種行動持續到21世紀,估計2000年至2009年之間被砍伐的果樹仍超過100萬棵),1982年的1015號軍令又規定,種植果木必須有許可證,甚至到後來,巴勒斯坦人購買拖拉機都需要許可證,因為這樣會增加巴勒斯坦農業競爭力。

(被以色列人破壞的巴勒斯坦村民的樹木)

同時,以色列強行隔斷巴勒斯坦同阿拉伯國家的經濟聯繫,強行傾斜本國產品,而巴勒斯坦對以色列的出口卻要受到嚴格審查,宗主國式貿易使得兩者的貿易逆差從1967年的1.35億美元,擴大到1993年的6.75億美元(EIU Country Profile:Israel and the occupied territories,1994. P67),2021年則達到21.8億美元。

所以,以色列對巴勒斯坦根本就不是所謂的“開化佔領”或“民主佔領”,是一種赤裸裸的掠奪經濟、剝削經濟,目的就是將巴勒斯坦人生存能力,讓他們徹底變為以色列的附庸。以色列人不希望巴勒斯坦工業化,他們只需要巴勒斯坦人作為廉價勞動力。

即使是那些1948年以色列領土界限內的阿拉伯人,也就是以色列建國起就合法的公民,也並未在這個國家享受足夠的人權。依據《缺席者財產法》,他們擁有的土地多數被剝奪,從1947年的460萬杜納姆減少到50年代的50餘萬杜納姆(資料來源:《現代巴勒斯坦史》第160頁)。即便是目前阿拉伯公民所擁有的農田,也大範圍被排斥於國家灌溉系統之外。

以色列的阿拉伯公民一樣受到《緊急狀態條例》和《安全地帶法》的管束,他們的阿拉伯文化教育權被極大限制,阿拉伯中學生均國家教育經費比猶太學生低三分之一以上,阿拉伯語言和歷史教育課時遠遠低於猶太語言和歷史,在21世紀初,阿拉伯人獲得高中以上學歷的比例僅為24%,而猶太人為57%(Israel central bureau of statistics:The Arab population of Israel 2003/2004)).

阿拉伯人的就業受到嚴重歧視,雖然阿拉伯公民佔國家總人口20%,但是該國貧困人口的41%為阿拉伯人,以色列全國40個貧困城鎮,其中36個是阿拉伯人定居點;他們的參政權被極大排斥,到今天為止,以色列僅產生過兩名阿拉伯裔部長,政府公務員中僅有約5%是阿拉伯人,他們所遭受的待遇遠遠不如馬來西亞的華人(儘管馬來西亞的華人被遭受種族歧視,但是2018年馬哈蒂爾內閣中仍有5名華人部長、9名華人副部長),或新加坡的印度人,他們是卑微的二等公民。

因此,秦暉教授所言的“他們(約旦河西岸阿拉伯人)擁有的財產在後來的以色列國中也仍然得到保護,沒有人去搶他們的土地”;“以色列同樣尊重作為以色列公民的阿拉伯人的這個地產,不存在着像我們經常看到的什麼強佔、圈佔土地,那種剝奪所有權的那種東西”,“以色列阿拉伯公民不當兵,顯然是一種特權,而不是一種被剝奪權利”,“不當兵就相當於不納税,你可以説這是一種特權”,完全是一種脱離事實的美好想象。

無論在以色列本土,還是約旦河西岸,阿拉伯人的多數良田都被剝奪了。基於對阿拉伯人的不信任,阿拉伯人不用服兵役,但是依舊和猶太人一樣納税;並且依據《退役軍人法》,以色列的多數福利與兵役掛鈎,因此大量阿拉伯人享受不到學費、住房貸款、求職方面的很多優惠政策,所謂享受特權一説從何而來呢?

關於以色列境內阿拉伯人,以及巴勒斯坦人所受到的人權系列侵犯,推薦大家閲讀《現代巴勒斯坦史》,作者是以色列籍歷史學家伊蘭·帕佩,他早年獲得牛津大學博士,現任埃克塞特大學歷史學教授;中山大學社會學與人類學學院副教授趙萱的《隔離牆、土地與房屋:地緣政治與生命政治的交互——一項東耶路撒冷巴勒斯坦人的民族誌研究》,作者兩次擔任以色列高校訪問學者,並前往巴勒斯坦地區做實地考察;以及北京大學外國語學院王宇教授的《以色列阿拉伯人:身份地位與生存狀況(1948~2018)》,作者早年獲得海法大學博士學位,後來曾經擔任希伯來大學孔子學院院長。

還可以閲讀國際人權組織(HRW)以色列和巴勒斯坦部主任Omar Shakir的Cage, Smother, Subdue, Repeat: Israel’s Gaza Policy,以及聯合國於2019年發佈的《以色列佔領給巴勒斯坦人民造成的經濟代價—秘書長的説明》,https://unctad.org › files › official-document。

觀點六:以色列承認巴勒斯坦人有權建國,而巴勒斯坦人不承認以色列國家存在,這是導致衝突根源。

由於181號決議的不公正性,巴勒斯坦人和周圍阿拉伯國家一度不承認以色列的合法性,甚至宗教極端主義提出要把以色列這個國家抹掉。但是這75年來,自詡文明國家、民主國家的以色列,何嘗尊重過巴勒斯坦阿拉伯人的建國權?

以色列通過第一次中東戰爭和第三次中東戰爭完全佔領了巴勒斯坦人的土地,以及此後的猶太化政策,就是要徹底消除巴勒斯坦人建國的可能性。但是1987年的阿拉伯人大起義(國際社會通用的定性),讓以色列人看到徹底消滅、同化巴勒斯坦人是不可能的。

於是以拉賓為首的鴿派登上歷史舞台了,他們開始與巴勒斯坦人和解,開始承認巴勒斯坦人的自治乃至建國權利。不過即便是拉賓這樣鴿派,所允許的巴勒斯坦建國,也只能是在少數城市實行巴勒斯坦人的自治(即約旦河西岸A、B、C 三區中,巴勒斯坦自治僅限於A區和B區,而佔約旦河西岸61%的C區,由以色列直接統治),而不是聯合國242協議要求的1967年領土線範圍內的自治;也只能是在以色列逐步許可下的建國,而巴勒斯坦人無權單方面宣佈建國;也只能是巴勒斯坦政府只能有民事管理權,不具備其他權利,尤其是不可以擁有軍事武裝。

(巴勒斯坦人的自治範圍,所謂巴勒斯坦國,只是以色列定居點包圍下的一個個孤立定居點,這與當年南非種族隔離時黑人生存狀態很類似,國際上通常戲稱之為“班圖斯坦”)

總之,以色列人所謂眼中的巴勒斯坦國不是一個主權領土國,而是在以色列全方位監督下的族羣自治,所謂巴勒斯坦國,只不過是以色列控制下的民族自治區,正像利庫德集團綱領上寫的那樣:“巴勒斯坦不得在約旦河西岸建立獨立的巴勒斯坦國或任何具有主權性質的實體”。

巴勒斯坦人在巴以分治初期仍是信奉泛阿拉伯主義,不過自從1960年代產生巴勒斯坦民族主義之後,就開始苦苦尋求在巴勒斯坦土地上建國,如果以色列遵守聯合國242、338號協議,巴勒斯坦國怎麼會不存在呢?因此,以色列一直尊重巴勒斯坦人建國權之説又從何而來呢?巴勒斯坦人建國的最大障礙就是以色列。

(被各種檢查站、隔離牆破壞地支離破碎的巴勒斯坦土地)

觀點七:巴勒斯坦的水電都是以色列免費供應的,巴勒斯坦人不懂感恩回報。

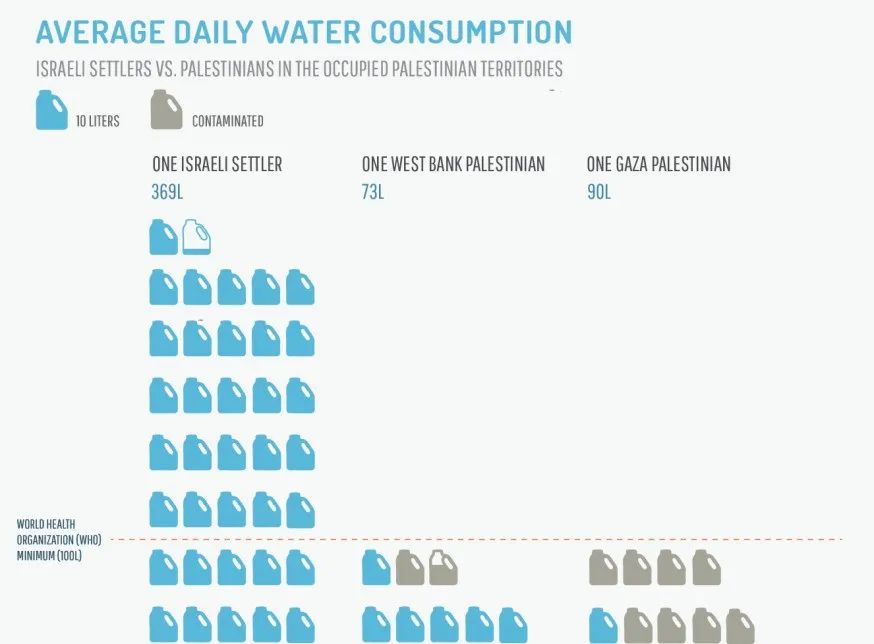

以色列軍事佔領當局不僅掠走了阿拉伯人最好的耕地,還遏住了人們賴以生存發展的最基本物質——水源。根據1967年第92號軍令,巴勒斯坦人開鑿水井需要批准深度不超過100米,而以色列人可以達到300-500米。約旦河谷的年水資源產量約8.5億立方米,而作為人口多數的巴勒斯坦人僅享有1-1.2億立方米;加沙地帶巴勒斯坦人農田灌溉率僅為5%,而以色列人農田可以達到93%。

所以,壓根不是巴勒斯坦沒有水,而是水資源基本被掠奪殆盡,不得不再依賴以色列人供水。況且以色列人給巴勒斯坦人供水根本不是免費的,據哥倫比亞大學Michelle Sachs研究員的統計,以色列家庭用水價為1.12美元每立方米,而賣給巴勒斯坦地區價格則為1.42美元(What Money Can Buy: Conceptualizing a Palestinian-Israeli Water Market,https://ciaotest.cc.columbia.edu/conf/sam01/)。而農田用水價格差距更大,巴勒斯坦地區猶太人價格約為0.32美元/立方米,阿拉伯人則需要支付0.94美元。

由於以色列含有嚴重種族歧視的水資源供給政策,巴勒斯坦西岸地區和加沙地帶人均生活用水消費量分別為73升/日和90升/日,而以色列人消費量則達369升/日(Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, World Bank, April 2009)。由於日常用水不足,在加沙地帶和約旦河西岸農村巴勒斯坦人聚居區形成了交易水的黑市,每立方米可以達到7美元左右。

(以色列人和巴勒斯坦人之間的水資源擁有量嚴重不均)

同樣,巴勒斯坦電力嚴重依賴以色列,也是被精心設計的結果:不僅阿拉伯人投資電力受到阻撓,歐盟援建電站的人道主義行動,竟然也因“危害國家安全”被擱淺。雖然巴勒斯坦鄰國埃及和約旦的電價遠遠低於以色列(以色列約0.15美元每度,而約旦、埃及約0.09美元),但是以色列仍嚴格限制這兩個國家往巴勒斯坦輸電。

所以,根本就不存在以色列免費給巴勒斯坦提供水電這一回事,控制水源和電源是以色列控制巴勒斯坦的一個重要途徑,這裏面沒有仁慈或慷慨,只有政治算計和不公正,只有短缺和匱乏。

綜合五、六、七部分,我們可以發現:**巴勒斯坦的貧困落後,首要原因不是巴勒斯坦不想發展,而是以色列70多年來一直用盡各種手段削弱這個民族的發展能力,不讓它發展。**現在巴勒斯坦被以色列分解地支離破碎的狀況,各種資源被以色列控制的狀況,很難談獨立發展。不錯!以色列曾經是種族主義受害者,但是轉眼間,它又把當年歐洲種族主義者對待它們的手段——隔都、剝奪財產、經營權限制、文化教育權限制、嚴密監視等一一用在了巴勒斯坦人身上,這是何等的諷刺!

也並不是説所有阿拉伯族羣都排斥現代文明,沒有進行現代化的能力,這方面也有很多做的不錯的典範,巴勒斯坦阿拉伯人原屬於阿拉伯世界文化、經濟基礎較好的一支,如果他們的生存發展權得到保障,最起碼要比現在強很多。把巴勒斯坦的現狀,完全歸結為巴勒斯坦人的自身原因,以及無盡美化以色列,實質仍是“先進即擁有正義”的潛意識作祟。

結語

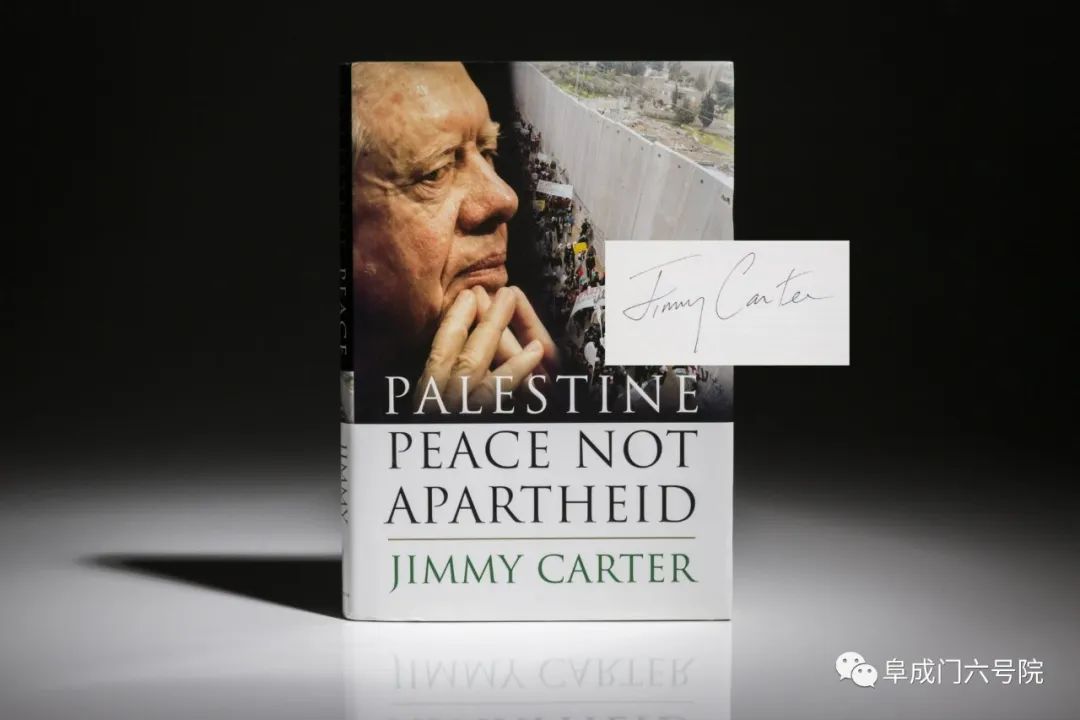

與國內相比,國際嚴肅輿論場上的聲音顯然是更加客觀多元的,既有對哈馬斯恐怖主義的批評,也有對以色列強硬極端派的批評——批評者包括多位知名學者、《紐約時報》、《經濟學人》和哈佛大學的34家學生團體。聯合國安理會、人權理事會,甚至歐盟,也都在持續不斷關注巴勒斯坦人權受損的狀況。美國前總統卡特稱巴勒斯坦地區遭受着類似南非的種族隔離(可參加他所著的《巴勒斯坦:要和平、不要種族隔離》一書,Palestine:Peace Not Apartheid),英國前首相卡梅倫也承認加沙地帶是“露天監獄”。中國顯然缺乏對巴以問題有效的信息和中立客觀判斷。

(美國前總統卡特批評以色列在巴勒斯坦進行種族隔離政策的書)

國內經常有人説“巴以衝突,我們要站在文明的一邊”。以色列的確充滿先進文明的國家,它是中東第一個民主國家,科技、教育上都創造了偉大成就,但是這種文明只是在本國國界內、對自己人的文明——正像羅馬帝國有自己的文明和民主,但是僅限於羅馬人,很多東方民族卻要淪為奴隸。

我們支持以色列人捍衞自己的民主制度,自己的生活方式,但是對於以色列那種違背文明原則對待巴勒斯坦人的那些行為,就不能站在它的一邊。我們不要忽視了很多“文明”是有嚴格物理和人羣界限的,如果故意忽略它對別人不文明一面,一味地喊“站在文明一邊”就成了助紂為虐,就成了愚蠢。

恐怖主義是必須要消滅的東西,任何人美化恐怖主義行為和組織都是喪盡天良,但是另一方面,我們也要反思恐怖主義因何而誕生。20世紀以來產生過朝鮮民族的恐怖主義,產生過1940年代猶太人的恐怖主義,產生過阿富汗塔利班的恐怖主義,產生過伊拉克形形色色的恐怖主義。恐怖主義不分宗教民族,只有一個民族、一個族羣的利益受到反覆侵害,靠和平表達、靠暴力無法引起注意的時候,它們才需要運用恐怖主義來發泄不滿,來引起關注,來換取妥協。

哈馬斯的出現固然有原教旨主義向加沙地帶滲透有關,但是以色列對加沙地帶的非人道主義統治也是這種極端主義擴張的温牀。哈馬斯誕生的1987年,正是以色列對巴勒斯坦的管制和剝削達到最頂峯的時候;也正是由於以色列不承認巴解組織世俗的爭取權益的主張,反而去扶植哈馬斯去消解巴解組織的影響力,助長了哈馬斯的坐大。

(以色列以“危害安全”為由,在約旦河西岸的強拆行動,圖片來源:英國衞報)

現在國內甚至很多人提出,要消滅恐怖主義,最好把加沙地帶徹底毀滅,這樣才能根除恐怖主義。通過徹底消滅一個民族,來消滅恐怖主義,這是用世界上最罪惡的手段,去消除其他罪惡,沒有任何進步性而言。只有尊重這個的民族基本權利,才是消除恐怖主義的最好良方,正像如今獨立了的韓國,發展權得到了尊重的韓國,誰還去搞恐怖主義呢?

最後,筆者並不認為,一個人如果基於客觀事實指出西方和以色列人的責任,就是是反主流文明,是新包裝的極左、極端民族主義。如果一個羣體拒絕接受真相,用意識形態選擇性解釋正在發生的事情,那麼這個羣體將最終會喪失公信力。

一些思想家經常警告:一個社會距離法西斯其實只有五米。最近幾年的變化,讓人感受到這句話絕非危言聳聽。因為,不僅僅是希特勒、墨索里尼需要法西斯主義,民眾、知識階層在某些時候,也經常不自覺被某些極端主義附身——有時候在極端主義面前,所有人類的理性準則、知識陡然變得無效。從2020年的一些自由主義者用盡各種假消息為特朗普洗地,到今天國內關於巴以問題的脱離真相的討論,人們樂意沉醉在各種謊言中,都讓人感到這種歷史重演的可能性。

因此,一個國家的知識階層,保持尊重事實、理性、客觀,而非唯意識形態是論,對於維護一個社會的正義極為重要。