這張巨大的權錢暗網,讓人不寒而慄|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-10-28 19:26

Julien Bastrup-Birk, Erik Frinking, Linde Arentze, Eline de Jong and Frank Bekkers

海牙戰略研究中心

慧諾 (編譯) | 文化縱橫新媒體

迦然 (審校) | 文化縱橫新媒體

【導讀】近年來,隨着東南亞電信詐騙系列案件的曝光,各種新形式的跨國犯罪引發強烈關注,其背後的力量之變尤其引人深思。本研究報告試圖從權力視角剖析全球“有組織犯罪集團”,揭示出一幅跨國犯罪的全球“暗網”:

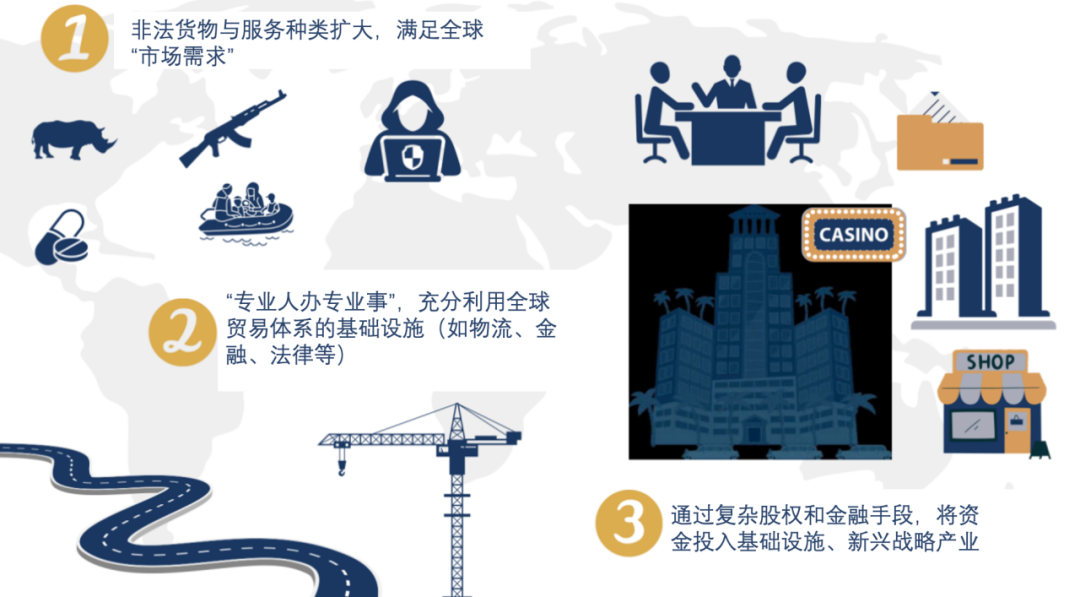

其一,當今有組織犯罪由日益流動、分散、技術精湛和具有彈性的交易網絡構成。這相當於“市場化”,犯罪組織的傳統內部職能越來越多地外包給第三方專業機構,而這些機構也由此建立起強大的跨國商業實體。

其二,**跨國有組織犯罪越來越依賴全球“影子經濟”作為資金轉移和投資工具,**並與正式金融系統相互交叉利用。犯罪資金已被複雜的所有權結構所模糊,不僅流向小型本地現金業務等傳統洗錢渠道和大規模房地產收購,而且在建築、採礦、運輸、廢棄物管理和可再生能源等領域的投資中“斬獲頗多”。

其三,政治權力與犯罪資金的共生現象非常突出,一個平行的“犯罪世界”在崛起,與正式政府組織共享權力和經濟收益。有組織犯罪的快速發展往往發生在人口和技術快速變化時期。在全球疫情、經濟衰退等衝擊下,犯罪資金和組織正加快“領土擴張”。

其四,在地緣戰略競爭加劇的背景下,跨國有組織犯罪集團的規模可能會繼續擴大,治理真空可能出現。在脆弱或衝突地區,犯罪集團甚至還擁有戰略優勢——其可能主動或被動成為國家行為者的破壞工具。

本報告指出,當前“第四代”犯罪已出現,已形成相對穩定的盈利、洗錢及在投資模式,因而不再盲目追求與當局的直接對抗,而是通過專業化、分散化、流動化發展,以扭曲、滲透等方式介入現代治理體系。這些犯罪集團的實質影響在於,他們同時追求金錢和權力,擠佔正式的政經空間,不斷腐蝕公共權力根基,以圖在權力真空時取而代之。

本文為文化縱橫新媒體原創編譯“世界權力的迭代與重組”之十四,****編譯自海牙戰略研究中心的《新一代有組織犯罪:現代國際有組織犯罪的系統演變與主要特點》(Next Generation Organised Crime: Systemic change and the evolving character of modern transnational organised crime),僅代表作者觀點,供諸君參考。

文化縱橫新媒體·國際觀察

2023年第42期 總第149期

新一代有組織犯罪:

現代國際有組織犯罪的系統演變與主要特點

**▍**引言

本研究不僅限於有組織犯罪(organized crime),而是試圖揭示社會行為和商業活動的更廣泛模式。實際上,與合法企業相似,有組織犯罪集團(organized crime group,OCG)也在具備簡化運營、外包核心業務功能、優化商業活動以及利用新技術標準特徵。

本研究不是把傳統的商業假設和分析框架應用於有組織犯罪集團,而是引入一個新的分析框架,用以解釋有組織犯罪集團的五大重要元素及其關係:貨物與服務、人員、資金、技術、權力與領土。此外,把有組織犯罪放在更大的地緣政治背景下,從而理解有組織犯罪集團這類現象的變遷過程。

圖1:有組織犯罪集團-一個概念框架

**▍**商品和服務:緊跟“全球化”浪潮的迅速擴張

**全球貿易、電子商務和運輸基礎設施的演變,都直接影響現代有組織犯罪,催生龐大的跨國犯罪交易網絡,提供新的非法消費市場的途徑,並實現廣泛的業務聯繫。**在需求旺盛和政治支持的推動下,這些網絡變得越來越具有韌性,甚至還能將一些結構性衝擊(如全球疫情、俄烏衝突等)為其所用。

(一)新舊趨勢

現代有組織犯罪融合了新舊元素,**而國際體系的戰略衝擊和危機,則為其提供了大量發展機會。**例如,犯罪集團已在積極利用氣候變化的影響,不僅介入從水到新能源等資源的投資和分配業務,而且還開展偷渡等服務,“幫助”乾旱地區的氣候移民。犯罪集團現已在原材料等基礎領域佔據重要地位:面對非洲人口壓力劇增,倒騰糧食的有它們;俄烏衝突下,油氣價格波動時交易運輸的有它們;能源轉型期,佔有並開採拉美和中非關鍵礦產的也有它們。

與此同時,對商品和服務“新趨勢”的分析表明,犯罪集團依然注重於過往已驗證過的業務模式,尤其是毒品走私。西方對可卡因的持續需求,支撐着高度有組織的跨大西洋走私貿易網絡。有報道揭露,意大利黑手黨的“光榮會”(Ndrangheta)分支和阿爾巴尼亞的犯罪集團壟斷了西歐的可卡因分銷;它們與拉美的毒品卡特爾有戰略合作,並且以荷蘭作為進口中心。

而毒品領域內部的“創新”也不消停,荷蘭等發達國家內也有羣體正憑藉“知識優勢”擴大產業參與,包括但不限於:發掘新型精神活性物質、改進合成毒品、提供更高產的大規模生產設備、巡迴開展化學和技術指導等。

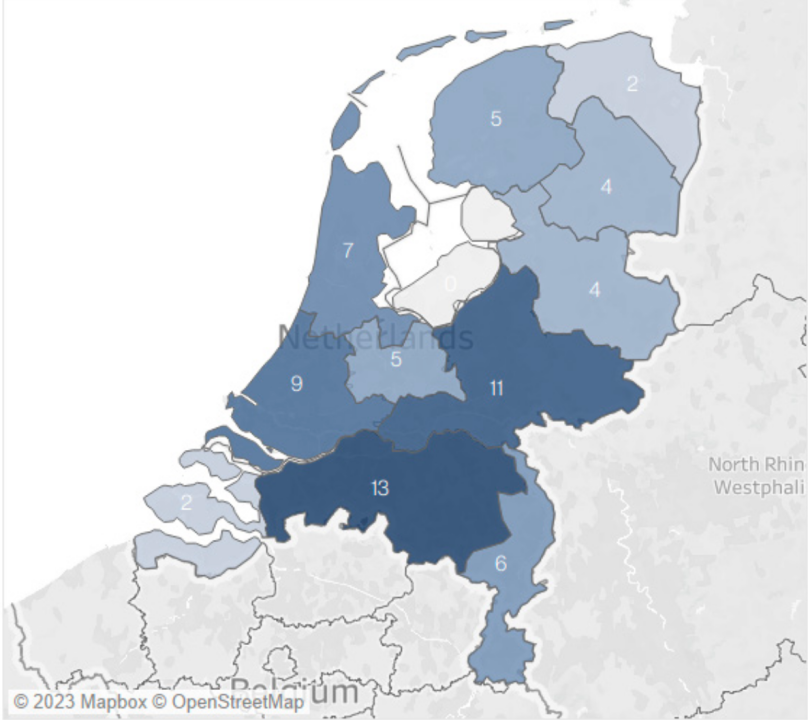

圖2:荷蘭各省發現的甲基苯丙胺(俗稱“冰毒”)實驗室數量(2017-2022)

(二)交通基礎設施的作用

多式聯運等現代國際物流解決方案的發展,同樣也會啓發犯罪集團開闢新的運輸模式。與傳統等走私線路不同,如今**通過經濟自由貿易區(如歐盟或西非國家經濟共同體)等安排,****大量違禁品、武器、非法移民等,能通過道路直接穿過陸地邊界。**例如,在非洲薩赫勒地區和連接伊朗、阿富汗和巴基斯坦的俾路支斯坦三邊地區,政府、反對派和當地社區都可以從陸地走私帶來的非法貿易收入中分得好處。

從規模來看,**海上走私還是跨境運輸大宗違禁品的主要手段。全球每時每刻都有數百萬個集裝箱在移動,僅有大約2%的貨物會在旅程的各個階段被檢查。這就為希望隱藏非法商品的跨國組織提供了明顯的低成本機會。**隨着大規模毒品等違禁品進口到歐洲,犯罪分子也滲透到重要的入境點,如鹿特丹、阿姆斯特丹和漢堡等大型港口,以及黑山的巴爾港和意大利卡拉布里亞的加奧陶雷港。

圖3:低地國家作為可卡因貿易的中心節點

犯罪集團採用了更專業的海上運輸解決方案,例如通過多艘帆船從巴基斯坦馬克蘭海岸穿越印度洋運送海洛因到非洲東海岸,或通過跨大西洋的可卡因走私路線連接拉丁美洲和非洲西海岸,包括通過諸如佛得角等中轉節點。摩洛哥的走私者則僱傭專業人員操作高速船隻和水上摩托艇,而哥倫比亞毒梟也開發了自驅動的半潛艇等運輸能力(可攜帶多達十噸的毒品,以約19公里/小時速度運行)。

海上走私領域已應用了數字化物流系統,包括使用印章來認證不同毒品包裹的製造來源以及明確預定的客户,**精細程度在某些方面甚至超過DHL或FedEx等郵政巨頭。**類似地,摩洛哥大麻穿越直布羅陀海峽時,移民訂單也會一起運送到安達盧西亞海岸。

一個更廣泛的趨勢浮現:**為犯罪集團提供專業服務的供應商發展壯大,不僅能夠提升效率、促使行業利潤最大化,而且也幫助犯罪集團降低運營成本。**在可卡因貿易中,犯罪組織很可能採用裝運合併(Consolidation)的方式,這種對沖機制確保對一噸貨物扣押可能只造成200-300公斤的損失。(譯者注:裝運整合是指將不同來源的多個小批次貨物進行整合,用於形成一個合併的大批次貨物的物流管理過程。這種過程通常由第三方物流服務提供商負責,以實現更靈活、更高效的物流運作)

(三)跨國有組織犯罪的地理熱點

位於關鍵走私路線沿線的地理區域(包括邊境地區),在當地人的同意下,通常能有效成為非法活動的“熱點”。在這些地區,不同類型的網絡和服務提供商受到經濟機會的吸引,可能會匯聚在一塊兒,搞出豐富的非法經濟業態。

洗錢者和走私專家都積極在犯罪或叛亂分子運營的地區設立業務,以提高接單率,而不同秘密跨國行為者(犯罪、恐怖主義、叛亂等)也會在特定中心地帶聚集。在這種類型的聚集下,依賴非法市場的次生經濟將誕生:賭場、酒店和餐廳用於洗錢,加油站服務走私行動,商店滿足各種客户的需求。

**這些地理熱點如今位於全球世界各地。**位於委內瑞拉西北部蘇利亞州的聖費利佩村莊,吸引了大批墨西哥販毒集團的代表。在這裏,當地村民還被招募來擴建和加固臨時機場。類似地,位於阿富汗和巴基斯坦邊境兩側的難民村莊,既是毒品販子和塔利班戰士藏匿的首選停留地,長期作為毒品市場、軍火倉庫和海洛因加工實驗室,也是從阿富汗南部到巴基斯坦馬克蘭海岸的走私路線上的關鍵後勤補給點。尼日爾道路網絡交匯處的阿加德茲市,則是“撒哈拉以南地區事實上的走私之都”。更重要的是,這些犯罪貿易中心之間也緊密連接。

**在經濟全球化的趨勢下,有組織犯罪也充分表現出“市場化”的特點:犯罪的各類專業服務商(生產、營銷、物流、財務、安保等)開始獨立經營發展,甚至還能提供超出犯罪網絡範圍的“雙重用途”服務。**如今,犯罪團伙在各個節點都能快速“採購”到特定服務,“有組織犯罪”門檻似乎降低了;提供特定服務的機構也能同時支持多種類型的非法活動,進一步擴大了犯罪的範圍。

(原報告發表截圖)

**▍**人員:城市化與高犯罪“相輔相成”?

如今,**人口增長、城市化、流離失所和人口老齡化等因素都激發了某些非法商品和服務的需求。**例如,人口老齡化可能催化了對處方止痛藥等非法藥物的高需求。同樣,在經濟和社會流動機會有限的國家,人口增長可能創造人口販運和移民走私的需求。危機和衝擊也在加劇和加速人口結構變化,同時為有組織犯罪創造了進一步的政治、社會和經濟切入點。

(一)被迫流離失所和僑民社羣

經濟和政治困境構成了移民和流離失所的常見動力。例如,在薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯,高度的貧困和暴力,包括與幫派相關的兇殺案,迫使許多人移民到其他國家。中美洲移民經常成為要求支付以換取安全通行的有組織犯罪集團的目標。在其他地區,包括北非、撒哈拉以南非洲、南亞和敍利亞,也存在類似的動態。一些最重要的移民走私路線,如穿越尼日爾和南利比亞的路線,已經出現了強迫勞工營地,其中移民被迫工作以支付他們前往歐洲的下一段旅程的費用。

**傳統的移民模式,包括僑民社羣的崛起,也是有組織犯罪集團建立戰略立足點的機會,併為其在新市場中進行社會嵌入提供了機會。**例如,總部位於土耳其的網絡在整個歐洲都活躍並存在,特別是在土耳其僑民人口眾多的國家,如德國、荷蘭和英國。這些網絡積極參與非法活動,如毒品走私(尤其是海洛因)、非法賭博、賣淫、人口販運和敲詐勒索,與其他團體有聯繫,包括保加利亞犯罪網絡。

同樣,阿爾巴尼亞的有組織犯罪集團,其特點是相互連接的犯罪組織和類似家族的**黑手黨團體,已經利用大規模的僑民社羣以及在西歐的秘密移民,作為其犯罪活動的一部分。**如今,這些黑手黨式團體主宰着毒品貿易、人口販運和走私非法物品,還涉足了公共採購和大規模房地產購買。他們與科索沃和黑山的犯罪團體保持着族裔和商業聯繫,並在比利時、荷蘭和英國等國家有着重要存在。青年參與這些犯罪網絡的日常運營也增加了,受到了一系列社會經濟因素和動機的推動。

(二)城市與犯罪孵化基地

2017年,美國國家安全委員會提出:“在接下來的15-20年裏,隨着權力變得比今天更加分散,各種各樣的非國家行為者和次國家行為者(如城市),將發揮重要的治理角色。” 到2050年,世界上三分之二的人口將集中在城市,這為管理龐大城市中的衝突、犯罪和危機帶來了新的挑戰。

儘管不同地區的城市化模式各不相同,但**不受控制的城市化可能會導致非正式的城市定居點的擴散,而這些地方的正式治理薄弱,容易被犯罪行為者利用。**例如,約翰內斯堡、拉各斯、蒙巴薩、里約熱內盧和卡拉奇等城市附近的現有非正式定居點已在一定程度上受到犯罪團伙或幫派的控制,這些地方充斥着貧困和暴力。類似的動態在西方城市社區中也有一定程度的發展,比如芝加哥、那不勒斯、馬賽和馬爾默等地。

在許多城市,技術和自動化的影響已經非常明顯。**電子商務的興起改變了零售格局,有時會導致經濟孤立,包括傳統小商業和企業的衰退,更進一步影響就業形勢。**因此,在多年來經濟困難的安達盧西亞城市卡迪斯,當地的走私分子已經成為榜樣,他們展示財富並提供工作機會,包括在跨地中海的大麻交易中。

在疫情期間,包括意大利和墨西哥等地的犯罪團伙,還通過補助金和貸款等財政手段來支持陷入困境的小企業,以換取對其直接或間接控制。在農村地區,他們甚至可以替代正式的國家職能,如提供水、醫療用品等必需品,以及提供垃圾處理和安全等基本服務,與政府等官方機構“爭民心”。

城市如今變得越來越重要,被認為是經濟增長和發展的關鍵驅動因素,但它們也將成為有組織犯罪的新據點。此外,人口販運和非法移民走私,在近年來呈上升趨勢,預計將繼續成為全球最大和增長最快的犯罪產業之一,每年可能產生數十億美元的利潤。

(三)性別與技能不平等

性別不平衡與犯罪類型趨勢直接相關。例如,當前印太地區的男性人口比女性多9200萬,印度問題尤為突出,在該地區很多新增犯罪行為就於性別問題相關。例如,娶妻的機會(或無法支付婚禮彩禮)是年輕男子加入犯罪團伙和其他武裝團體的重要動機;娶妻困難也導致婦女人口販賣、賣淫等問題格外突出。

**一些特殊技能更容易受到犯罪團伙的關注,其中高科技人才格外重要。**由於相關人工智能等人才的普遍稀缺,犯罪團伙在高薪福利和僱傭形式上可能有更大優勢,並虛假宣稱自己是合法僱主,甚至強迫具有高科技技能的個人為他們工作。

**▍**資金:平行的“影子經濟”帝國已然建成

金錢是有組織犯罪商業模式的核心:利潤既是目標,也是鞏固權力和進軍新市場的手段。聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)估計,**每年全球國內生產總值(GDP)的2-5%被用於洗錢,相當於約7150億至1.87萬億歐元。**該數字仍然保守,僅意大利黑手黨各分支收益可能就在85億至130億歐元之間。不過這種利潤幾乎不引人注意,因為相比正式的財務流動其規模依然優先。世界前十大銀行持有的資產總額接近30萬億美元,甚至大於美國的國內生產總值。

(一)有組織犯罪集團的財務模式

洗錢,即掩蓋非法利潤的來源並以能夠獲得“乾淨”回報的方式再投資,是過去幾代犯罪組織的基礎操作。現金流充裕的企業,如餐廳、美容院、購物中心、賭場和酒店仍然是將犯罪收入轉化為“可銀行化”和合理化利潤的受歡迎、經過考驗的工具。這些趨勢的例子包括在西歐的黑手黨控制的比薩店、花卉市場和冰淇淋店,以及阿爾巴尼亞和摩洛哥海岸的酒店,以及西班牙的太陽海岸(Costa del Sol)上的餐廳。

全球各地的犯罪團伙總是迅速多樣化其收入來源,**過去三十年來,他們還大舉投資於房地產和建築業,甚至還參與各類“合法”投機業務。**在冷戰結束後的私有化時期,不同犯罪組織快速在東德獲得了經濟立足點。一些投資更具戰略性質,包括獲得與業務運營有益的交通基礎設施股權,這在不同程度上發生在黑山的 巴爾港口和意大利的焦亞陶羅(Giao Taure)港口,**甚至是風電場等獲得政府扶持的“新能源”領域。**多年來,頭部犯罪集團還在投資了電影製作公司、鑽石和採礦特許權、藝術品和古董葡萄酒收藏、足球俱樂部,甚至大學。

對於有組織犯罪團伙,**商業持股和多元化投資的戰略邏輯並不僅僅侷限於掩蓋利潤和創收,更是其完成社會經濟滲透進而行使政治權力的手段。**意大利黑手黨的四個主要分支(Ndrangheta、Camorra、Cosa Nostra和Sacra Corona Unita)的發展歷程,已經充分展現了這種模式:通過強制手段獲得當地企業,通過價格戰等形式削弱競爭對手,逐漸接管或商業“殖民”特定地理區域,為此這些黑手黨甚至可以承擔一定的運營虧損。在西巴爾幹地區,尤其是在塞爾維亞、阿爾巴尼亞和黑山,類似案例也非常突出。

(二)非法金融流通與影子經濟

在21世紀,一種“影子經濟”在並行地快速增長,甚至於正式的監管系統交織在一起。通過複雜的金融手段、公司控股以及信託等架構,大量合法商業活動的真正資金和收益來源依然是有組織犯罪活動。在英屬維爾京羣島、開曼羣島、巴巴多斯和塞舌爾等離岸中心,服務提供商已經有了成熟的解決方案,包括公司註冊、相關法律文件的定製起草,並且提供銀行賬户管理服務。

此外,“非正式價值轉移系統”(如匯兑處)是世界各地的僑民的重要匯款手段,如見也被犯罪集團長期利用。其中,最普遍的形式之一就是是“哈瓦拉”(hawala)模式:這是一種非正式的資金流動方式,一般通過非授權經銷商進行交易。此類交易不在各國中央銀行的監管範圍內,因此無法追溯資金源頭。(譯者注:哈瓦拉的操作模式如下:資金轉出方把資金給到國內的交易人A處,並設定一個類似“暗號”的交易密碼,目的地國的交易人B跟資金接受方核對交易密碼後,將款項直接提供給最終的資金接收方。整個過程並不涉及跨國銀行轉賬交易,但實現了資金轉出方的“匯款”需求。至於兩國的哈瓦拉交易人或交易機構之間的資金交易,可以通過殼公司、貨幣走私、隱藏於合法交易等方式完成)

此前,跨國洗錢組織頭目阿爾塔夫·卡納尼(Altaf Khanani)的運作機制就借鑑了哈瓦拉模式。**該組織控制着總部位於阿聯酋的一個匯兑處,其本質上是一個大規模的哈瓦拉組織,為基地組織、拉美毒梟等全球犯罪團伙轉移了數億美元。**其網絡覆蓋阿聯酋、巴基斯坦、美國、加拿大、英國和澳大利亞等國,其所得佣金約佔洗錢資金總額的3%。

“卡納尼案”也讓阿聯酋(特別是迪拜)等“連貫東西”的金融中心在此成為監管熱點。在這裏,合法和非法企業都受益於有利的貿易條件以及全球運輸聯繫。迪拜為跨印度洋運營的合作伙伴提供了一個便捷的場所,同時也為位於亞洲和歐洲的合作伙伴進行(非法)業務提供了一箇中心點。高檔酒店和餐館在內的眾多場所還為此類會面提供了極好的掩護。

**大型“正式”金融機構也是犯罪集團轉賬的重要組成部分。**在2012年,滙豐銀行被美國政府罰款19億美元,因其發現該行與墨西哥毒梟、朝鮮和伊朗受到金融制裁的對象保持聯繫,在七年內洗錢規模估計達到了56億美元。富國銀行集團、標準大通、德意志銀行和丹麥銀行等也被相繼爆出與犯罪集團洗錢相關。

**要熟練運用網絡資金轉移系統、離岸中心、哈瓦拉網絡、主流銀行等體系洗錢,就需要大量的“專業人士”配合。**為此,來自全球的會計師、税務顧問、公證人、律師(包括合同專家和房產交易員)、破產專家、法官、商業顧問、銀行家(包括內部人員)和財富管理師等等角色都參與其中。在英屬維爾京羣島等地,已經有能提供全環節“菜單”式服務的大量機構。

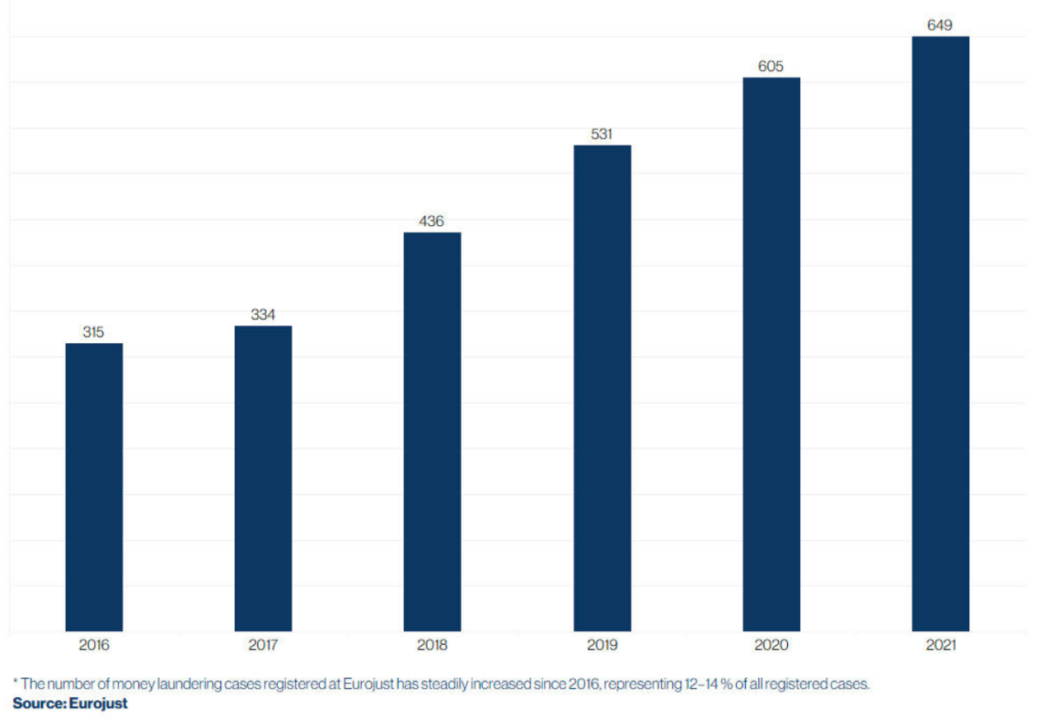

圖4:歐洲檢察官組織登記的洗錢案件數量(2016-2021年)

**加密貨幣帶來更大的突破:****區塊鏈技術既提供了零交易成本,又基本上類似於21世紀數字架構下的“哈瓦拉”模式。**在“暗網亞馬遜”Silk Road上,用户可以簡單地按類別或照片瀏覽各類違禁物品,然後通過他們的加密貨幣錢包付款,再經過常規快遞服務寄送購買的商品。在黑市犯罪中,加密貨幣已成為首選支付方式,但尚不能取代現金。此外,在線賭場、賭博平台,甚至一些多人在線遊戲(如魔獸世界)也可以作為傳統洗錢模式的新變種。

**▍**技術:更大、更快、更強的“在線犯罪即服務”

上述眾多犯罪新趨勢的背後是技術的革新。當前,是私人和商業創新樹立了標準,也不可避免地幫助犯罪團體受益於先進的“現成”解決方案。正如合法商業已經變得數字化與全球互聯,犯罪市場也如此。類似與“軟件即服務”(Software as a Service),“在線犯罪即服務”(Crime as a Service,CaaS)也在興起,並且幫助犯罪團伙以更低成本進入更大的外國市場,並且能基於被普遍泄露的身份數據信息針對性得施加犯罪手段。

(一)社交媒體上的犯罪成員招募與業務推廣

有組織犯罪團伙以各種方式利用社交媒體。**首先,**他們利用各種平台進行目標選擇(例如,關注脆弱或富有的人)和市場研究(例如,收集背景和經濟信息)。**其次,**社交媒體平台為有組織犯罪提供了招募新成員、廣告服務和彼此之間溝通的機會,人口販賣和走私業務基本完全轉移到了線上。

2019年Facebook一個內部報告稱,某犯罪組織充分利用了該集團的各類軟件:基於Facebook和Instagram向受害者進行多媒體宣傳,再借助Messenger和WhatsApp的聊天服務安排她們前往迪拜。此外,一些人口販子和蛇頭甚至開發了自己的手機應用程序,能夠為客户提供與旅行和天氣條件、執法檢查以及與走私行程相關的其他新聞有關的最新信息。

與此同時,**毒品市場仍然構成暗網中最大的犯罪市場,佔所有非法交易的約三分之二。**此外,暗網和“表面網絡”為分享和/或獲取專業知識、最佳實踐和技術進步提供了論壇和資源,並通過加密通信的解決方案完成具體對接(如Encrochat和Sky Ecc)。

(二)更多新技術的犯罪應用

在欺詐領域,基於人工智能技術的“定製化”網絡釣魚模式已非常成熟,深度偽造(Deep fake)技術則更讓一般的安全措施防不慎防。在歐洲,某犯罪分子使用深度偽造音頻來冒充公司CEO,指示員工轉賬3500萬美元。此外,作為一種通用技術,人工智能對犯罪組織運營的助力效果或更明顯,不僅是降低其對人員的依賴,更能在藥物生產、供應鏈優化和惡意內容等諸多業務層面顯著提高效率。

無人機的小尺寸和遠程控制的特性使它們成為走私毒品、武器和其他非法物品越境的理想工具,並能進行監視和偵察活動。在2019年,墨西哥販毒集團成員使用無人機將毒品投放到Sonora州的監獄院子內,意大利警方則破獲了一起利用無人機將手機走私進入高度監管監獄的犯罪團伙。此外,2022年,西班牙警方查獲了用於攜帶高達200公斤毒品越過直布羅陀海峽的水下潛艇。基於從軍事領域學到的經驗,無人機技術的非法活動的應用可能還會有增加。

**▍**權力與“領土”:不僅僅是為了利潤

在過去的四十年裏,國際政治體系經歷重大變化。在日益增加的地緣戰略競爭背景下,所謂的混合和“灰色地帶”戰術重新出現,大國可以綜合利用多種國家和非國家槓桿活動(例如從操縱選舉、破壞金融市場、傳播假新聞等),進而推動其戰略目標的實現。

與此平行交叉的是,有組織犯罪團伙也藉此發揮其政治和經濟實力,以自己的方式投射權力。事實上,僅僅説財務利潤,不能完全解釋全球犯罪利益的進一步擴展和鞏固。換言之,犯罪集團或許已認識到,權力與金錢相輔相成:後者提供一種關鍵槓桿,用於確保和擴大政治和社會控制,開闢影響力領域,並建立平行治理結構;反過來,政治和社會權力的鞏固也有助於更大的利潤,例如增加運營自由度、封鎖潛在的商業競爭對手的關鍵地盤等。

(一)有組織犯罪擴張的“權力視角”

“權力視角”有助於理解大型犯罪團伙決策行為,不僅能梳理處戰略聯盟的建立與利益擴大的過程,而且也能進一步解釋各種競爭如何導致地盤戰和暴力激增。相反,暴力的缺乏不一定説明有組織犯罪的消失,而可能説明“地盤”已被一個團體壟斷控制,或不同主要參與者達成了“精英協議”(或所謂的“黑手黨和平”)。

對於有組織犯罪團伙來説,控制實質的“領土”的戰略價值至少有四個方面。首先,領土提供了計劃和協調非法業務運作的基地,特別是在當地政府和安全部門已被收買或滲透的情況下。**其次,**它提供了在更遠的新市場建立戰略立足點的機制,這些地區要麼提供可被佔領的治理真空,要麼具備國際港口或機場等業務關鍵基礎設施。**第三,**像主權國家一樣,有組織犯罪團伙可以對“領土”上的當地人口提取資源和“租金”。**第四,**實質控制也是一種與當地政府博弈的籌碼。

顯然,隨着網絡空間的重要性增強,領土和“關鍵地盤”的概念和定義也可能發生了演變。

(二)犯罪組織進駐(後)衝突地區

戰爭等暴力衝突,以及後衝突的解決方案,往往就是犯罪集團成長的培養皿。此外,能夠進入脆弱和有爭議地區的犯罪集團,也逐漸受到一些國家主體的追捧和馴化。在冷戰時期該現象曾尤其突出,例如美國在老撾和其他地方支持反共毒品走私者,今天在歐洲的克里米亞、頓巴斯、德涅斯特河以及西巴爾幹地區類似事件也層出不窮。國家主體使用犯罪組織的趨勢如下:

**1.增加對網絡犯罪組織的使用。**隨着互聯網和數字技術的日益重要,政府越來越多地使用專門從事網絡犯罪的犯罪組織來收集情報和/或執行秘密行動。例如,美國人指控中東某國贊助黑客攻擊者,入侵美國功績制保護委員會網絡(US Merit Systems Protection Board),安裝加密貨幣挖礦軟件,並部署惡意軟件以獲取敏感數據。

**2.更多地使用犯罪組織進行秘密行動。**次國家行為者,包括僱傭軍和犯罪團體,可以作為非常規和“灰色地帶”戰略中的代理戰鬥者,但這將削弱世界許多地方國家對暴力的壟斷地位。隨着侵略性的國家支持部分個人和團體武裝,進而試圖破壞某些地區安全,對較弱國家將引發連鎖反應。在破壞金融系統的經濟戰爭中,犯罪團伙(包括黑客)也在發揮重要功能。

**後衝突的解決方案為犯罪分子提供了控制相應資金、資產和資源的新機會,和平進程甚至是它們正當進入政治領域的重要途徑。**在馬裏、敍利亞、利比亞、哥倫比亞以及整個中美洲和西巴爾幹地區,上述現象都有不同程度的出現。可以預見,俄烏衝突也導致了日益根深蒂固的戰爭經濟,其中有組織犯罪和非國家武裝行為者不僅控制黑市和地方經濟,更在某些地區佔領了政治進程。

正在艱難應對本地安全挑戰和治理“黑洞”的政府,更有可能遭到犯罪集團的挑戰。**在(後)衝突政治協議或精英交易中被邊緣化的羣體,很可能轉而加入犯罪集團。**例如,在薩爾瓦多、洪都拉斯和危地馬拉的北三角國家,犯罪團伙通過提供社會服務和保護,同時實施禁足令並向社區內的人們分發食品和其他物資,填補了治理真空。簡言之,如果公眾需求與政府提供安全和經濟機會的能力之間存在不平衡,那麼很可能會導致對政府機構的信任減少,而這可能有助於犯罪分子的勢力擴大。

**▍**結語:“第四代”有組織犯罪模式的興起?

普魯士軍事戰略家卡爾·馮·克勞塞維茨(Carl Von Clausewitz)曾論述戰爭的演變,他認為雖然戰爭的性質可能隨時間而演化,但其本質保持不變。同樣,現代有組織犯罪的基本邏輯和特徵仍然基本不變,但在當今現代互聯世界中,卻呈現不同的形態:有組織犯罪越來越多地由流動的、分散的網絡組成,不僅依託互聯網、加密貨幣等眾多新興技術手段,在全球建立起了平行的“影子經濟”體系,還在治理薄弱地區“攻城略地”以控制更多實體經濟,與正式的政府機構分庭抗禮。

圖5:“第四代”跨國有組織犯罪的特點

**新型有組織犯罪團體更專注特定職能,如生產、分銷或運輸,這與卡特爾等垂直一體化業務模式偏離。**傳統的大型綜合類犯罪集團依然存在,但提供服務和支持的“專家團隊”也在形成他們自己的團伙,併為各種不同的客户提供服務。

以共同的組織或種族身份為基礎的組織架構,被犯罪組織用於更大物理空間的業務拓展,不僅通過以“專業團隊”的身份進駐新市場,還保持着與初始團隊的緊密聯繫。**這些骨幹“專業團隊”也可以被其他秘密和暴力非國家行為體利用,如恐怖組織、顛覆性團體和叛亂分子,通過金融、物流、黑客等手段為各種權力追求者提供戰略和後勤的“力量倍增器”。**在一些情況,甚至也是大國博弈的灰色工具。

有組織犯罪團體也地對傳統的“韋伯主義”(Weberian paradigm)範式提出挑戰,即國家對暴力使用以及政府職能的壟斷。利用衝擊、社會結構變遷等機會,犯罪組織在不斷尋求治理真空,進而進駐和控制更多“領地”。在其所轄範圍上,這些團伙已展示其權力,顯現其充當政治、社會和經濟變革代理人的能力,它們甚至可以取代正式政府機構。

上述一系列趨勢,指向所謂的“第四代”有組織犯罪的崛起。大約19世紀左右,第一代有組織犯罪集團嘗試並建立起一些地方性非法市場。在美國“禁酒令”(1920-1930年代)和戰後黑市時期,第二代犯罪集團崛起,黑幫和私酒交易的影響力和規模顯著擴大,包括建立跨境供應鏈(如來自加拿大的酒精供應路線)。

隨後,在20世紀70年代後的現代交通和國際貿易背景下,更大規模、更加專業的第三代跨國犯罪“超級”卡特爾出現(主要在毒品領域),並且直接挑戰國家權威(在拉丁美洲最為著名)。對於**最新一代的有組織犯罪集團,他們已控制了一定的“領土”,****不再盲目追求與當局的直接對抗,而是將組織專業化、分散化、流動化發展,以扭曲、滲透等方式介入現代治理體系:**在對方強勢時,不斷腐蝕其根基,在權力真空時,則取而代之。