建國百年十字路口,土耳其人有話説_風聞

心之龙城飞将-10-30 22:25

全球報姐2023年10月30日 18:39:09 來自北京0人蔘與0評論“今天,我們共和國度過了它的第一個世紀,正進入第二個、也就是我們説的‘土耳其世紀’。”當地時間10月29日晚,土耳其總統埃爾多安在土耳其建國100週年之際發表演講,對穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克和其他創建共和國的人表示感謝,同時強調了自己在20年統治期間取得的成就。

去年此時,埃爾多安和執政黨正義與發展黨(AKP)公佈了名為“土耳其世紀”的國家願景,宣稱土耳其第二個百年的目標,是要給全世界帶來一場“民主、發展、和平與福利的革命”,在政治、經濟、科技、軍事和外交等領域成為世界十大國家之一。

◆土耳其於2022年10月建國99年之際推出百年計劃“土耳其世紀”。

為了慶祝建國百年,土耳其民間開展了各類活動,但由於此次紀念日恰逢巴以衝突升級之際,官方活動較為低調。在伊斯坦布爾博斯普魯斯海峽,土耳其海軍舉行了史上最大規模閲兵,以首艘無人機航母“阿納多盧”號為首的100艘戰艦從海峽中駛過。

◆10月29日,土耳其軍人在伊斯坦布爾參加共和國百年慶典的閲兵活動。

作為該國百年來唯一能在政治影響力上與凱末爾比肩的領導人,埃爾多安因慶祝力度不夠大而遭到反對者批評。他的挑戰遠不止於此——2023年,土耳其連續經歷了兩次大地震、貨幣危機和選情最膠着的一次選舉,為這個關鍵年份增加了些許不確定性。

100年前,“國父”凱末爾帶領青年革命者從奧斯曼帝國的廢墟上建起土耳其共和國後,這片橫跨歐亞大陸、78萬平方公里的土地在動盪與和平、衰頹與發展中不斷循環。如此循環背後,體現了帝國崩解後留下的複雜性和多元性。這個國家在百年間上下求索,多次碰壁後仍在摸索自己的道路。

◆10月29日,土耳其伊斯坦布爾,在土耳其建國百年慶典活動中,參與者舉着一張國父凱末爾的巨幅海報。

如何能讓年輕人相信土耳其

土耳其首都安卡拉西南角大學城附近,一處色調昏暗的工人新村式居民樓內,21歲的詹蘇·查爾拉什(Cansu Caglar)和兩個女生合租着一套空間寬敞的三居室。

這棟房子建於上世紀八九十年代,廚房的熱水水龍頭不太靈敏,馬桶沖水時水管嗚嗚作響,但她們依然是周邊最幸運的居民——她們和房東關係良好,房東願意遵守政府頒佈的漲租限額令,過去兩年裏只將房租從3000里拉(1里拉約合0.27人民幣)漲至4750里拉,但在土耳其里拉貶值67%的背景下,周邊同樣的三居室已經漲到16000里拉。

詹蘇是土耳其中東科技大學(METU)政治系的一名大二學生。距離開學還有兩週時,她準備找一份兼職工作,開學後還得着手申請獎學金。她告訴《鳳凰週刊》,父母每月會給她6000里拉的生活費,但不到月底就會用光。

為了滿足日常開銷——例如9.5里拉的地鐵票、100里拉的番茄豆子卷和120里拉一小包的奶酪片,她需要多打一份工才行。讀大學的兩年間,她做過咖啡廳、酒吧的服務員和外國記者助理。只是掙外快的速度趕不上物價的漲幅。

詹蘇説,每隔一段時間走進超市,價簽上的數字都會發生變化。有些煙酒商店乾脆不標價格,店主表示,“已經追不上漲價的速度了”。

出生於2002年的詹蘇,歲數和埃爾多安掌舵土耳其的時長几乎相同。在她出生前的世紀之交,堪稱土耳其的國運轉折時刻——1999年和2001年土國兩度深陷經濟危機,惡性通貨膨脹最嚴重時,100萬里拉只能兑換1美元,大量外國資本出逃,民眾怨聲載道。1999年發生在西部工業地帶的伊茲密特大地震,進一步重創了本就脆弱的經濟。

2001年3月,曾擔任世界銀行副行長的凱末爾·德爾維什(Kemal Dervis)臨危受命,出任土耳其經濟部長。他從金融、匯率、法律等全方位推動經濟改革,為土耳其籌得國際援助款項,穩定了經濟,抑制了通貨膨脹。

德爾維什完成任務後低調隱退,不久後的2002年年末,埃爾多安帶領成立僅一年、主張“清廉公正、經濟發展”的正發黨在議會選舉中獲得壓倒性勝利。次年,埃爾多安就任總理並深化私有化改革,土耳其經濟的“黃金十年”由此開啓。

◆2002年11月,埃爾多安率領正義與發展黨贏得土耳其議會大選,次年他就職總理。

埃爾多安的主要舉措是刺激消費、大力發展基建和房地產,後者多年以後成了他向外國記者誇耀的談資——他説,他最驕傲的政績“是把81個省都變成了建築工地”。

詹蘇的童年在首都安卡拉度過。和其他省市一樣,當時的安卡拉也是一座“工地”,市郊的閒置土地不斷被開發,修建了公路、住宅和商場,城市邊界越來越大。詹蘇六七歲時,父母在查友盧街區(Cayyolu)購買了一間新公寓。查友盧位於安卡拉西南郊區,比詹蘇如今所在的大學城距離市中心要遠一些。

◆安卡拉查友盧街區。

詹蘇記得,那時街區剛剛開建,家附近一片荒蕪,“我想去公園玩,要路過一大片還沒建好的住宅工地,圍牆上畫滿塗鴉。除了一家超市,周圍什麼都沒有,連理髮店都沒有。住在那裏,我從來都不快樂。”

此後幾年間,隨着住房和配套設施陸續落成,查友盧街區的生活成本水漲船高,而由於詹蘇的父母在不合適的時機賣掉了房子,很快就負擔不起這裏的生活,只好搬去更遠的地方。到了她12歲那年,一家人遷往伊斯坦布爾。

詹蘇一家人不斷搬離安卡拉城區的過程,也是土耳其經濟高速發展的縮影。

◆土耳其首都安卡拉。(拍攝:程靖)

2002年正發黨上台後,土耳其經濟逐步恢復穩定,加之德爾維什的改革初見成效,外資迴歸、私人投資信心恢復,以汽車為代表的製造業逐漸崛起,對外貿易不斷增長。正發黨執政的前十年,土耳其國內生產總值(GDP)年均增速達到5%,2003年至2007年甚至超過9%,人均GDP翻了近三倍。

連續多年的高增長,讓國際社會對土耳其寄予厚望——2010年,英國富時集團(FTSE)將土耳其從“次要新興國家”升級為“高級新興國家”;英國滙豐銀行2011年發佈的報告預測,土耳其到2050年將成為全球第12大、歐洲第5大經濟體。

彼時的埃爾多安提出了“土耳其即將位列全球十大經濟體”的目標,也為後來的“土耳其世紀”願景提供了底氣。

然而,轉折來得很快。2012年起,土耳其經濟增速呈現斷崖式下跌,原因不外乎周邊阿拉伯國家接連爆發革命帶來的外部影響,以及過於依賴外資、外債償付負擔沉重等結構性問題。

國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示,2012年到2016年間,土耳其GDP增長率僅在2.2%到4%之間浮動。2013年從伊斯坦布爾蔓延至全國的抗議活動,到2016年7月發生的未遂政變和隨之而來的大範圍抓捕,再到土耳其試圖軍事介入敍利亞內戰,卻引起國內安全問題等種種事件,讓許多土耳其人開始重新審視埃爾多安這位“掌舵者”的治理方式。

談到2016年的里拉暴跌,詹蘇不太説得清原因,但她能肯定的是,父母從那時起開始考慮女兒的未來。“他們意識到,土耳其的經濟、生活水平乃至人權狀況,未來很長一段時間都會如此。”

詹蘇上高中時,家人決定送她去意大利讀大學——父親從她出生起就開始存的教育基金,按照當時的匯率原本夠用。但經過2018年新一輪貨幣和債務危機,里拉再次暴跌,讓她的留學計劃化為泡影。“原本8萬里拉的留學費用,按照當時的歐元匯率突然漲到12萬、接着變成18萬……因為我們家沒有聰明到把錢存成美元、歐元,我的人生就此改變了。”

再後來,成績優異的詹蘇於2021年考入中東科技大學。成立於1956年的這所高校旨在為土耳其、巴爾幹和高加索地區培養自然科學和社會科學方面的人才,是土耳其最頂尖的公立大學之一,每年土耳其高考排名前1000位學生中,超過三分之一會選擇該校。

在她入學時,土耳其的青年失業率已經超過22%,即便今年有所下降,詹蘇也不得不開始思考就業前景。她發現,即便是法律、會計、工業設計等傳統白領崗位,許多公司仍以3000-6000里拉的低薪招聘畢業生——今年7月,土耳其政府已根據通脹水平將最低工資標準上調至11402里拉。

由於僧多粥少,畢業生不得不忍耐諸多有着“奴隸制氛圍”的工作環境。年輕人在社交媒體上嘲諷、發泄,卻無可奈何。

◆2023年7月,中東科技大學學生在畢業典禮上拉起橫幅:“土耳其世紀將是輝煌(且價格也很高昂)的”。

詹蘇轉述了一則令她印象深刻的招聘啓事,是她在本地網站看到的,內容如下:“本人現有一套公寓,房租為每月7000里拉。我的母親住在這裏,請您每週照顧她6天、休息1天,照顧她的報酬為每月5000里拉。”

“這意味着,你給人照顧母親,每月還要倒貼2000里拉。最荒謬的是,這樣的啓事還非常多,根本不是開玩笑。”詹蘇無奈地解釋説,為了擺脱“做奴隸”的命運,學生們要麼需要努力考入最好的大學並以優異的成績畢業,要麼加入一個主流政黨並努力發展黨內人脈,以便在高度政治化的私營企業裏找到一份工作。

政府部門更不用提——幾位參加過公立學校教師資格面試的朋友向詹蘇抱怨説,他們被問及個人的宗教信仰、政治觀點、民族,若不是虔誠的穆斯林或者正發黨的支持者,很難通過面試。

如此殘酷又充斥着裙帶關係的競爭環境下,詹蘇的同學們既不想進私企,也不想為政府工作,只能去歐洲繼續學業。這條路被許多人走過,因而很清晰:讀研、成為歐洲公民、過上更體面的生活、擁有在歐洲和土耳其自由流動的選擇權。

同樣的想法在年輕一代中很普遍。2019年4月23日,土耳其國家主權日與兒童節的某個活動上,一位15歲的女孩在NTV頻道的直播中被問起未來計劃時説,“我想去德國科隆大學學醫,也許,以後我可以成為德國公民。”

◆德國的土耳其移民青少年。

這個採訪隨後在社交媒體上被風傳,引發關於人才外流現象的爭論。正發黨議員耶內若奧盧(Mustafa Yeneroglu)對此表示:“如果我們的孩子對未來不再抱有希望,認為只有去德國、成為德國公民才能實現抱負,那我們這些政客需要深刻反思。我們的首要任務,是讓年輕人相信土耳其。”

2022年,德國全球與區域研究所(GIGA)的土耳其裔研究員厄茲圖爾克(A. Erdi Ozturk)和塔什(Hakki Tas)在一份報告裏提到了土耳其2010年以來的五波移民潮:前四波移民潮的核心羣體分別是奧斯曼帝國崩解后土耳其境內的非穆斯林羣體、出於經濟目的前往歐洲的勞工、1980年軍事政變後的尋求庇護者以及庫爾德人。

第五波則集合了上述所有羣體。其中,醫生、工程師等高精尖人才的離開無疑帶來更大影響——據土耳其醫學協會統計,2012年只有59名醫生離開土耳其,而在2021年前11個月,該數字達到1361名;土耳其的年度資本外流數額則從2012年的40億美元漲到了2020年的440億美元。

遭遇歷史創傷與暴力循環

“經濟是影響我們這一代人的最重要課題。”受訪的土耳其年輕人均向《鳳凰週刊》表達了相似看法。

在土耳其經濟的結構性困境爆發後,埃爾多安採取的非正統經濟學政策——持續降息、追求經濟增長和出口競爭而非抑制通脹,被普遍認為是導致如今衰頹的重要原因。

2023年總統和議會大選前,埃爾多安的支持率一度落後於反對黨聯盟候選人克勒奇達爾奧盧(Kemal Kilicdaroglu)。不滿於現狀的人們期待,後者當選後將扭轉“埃爾多安經濟學”、拯救經濟頹勢,進而改寫他們的未來。

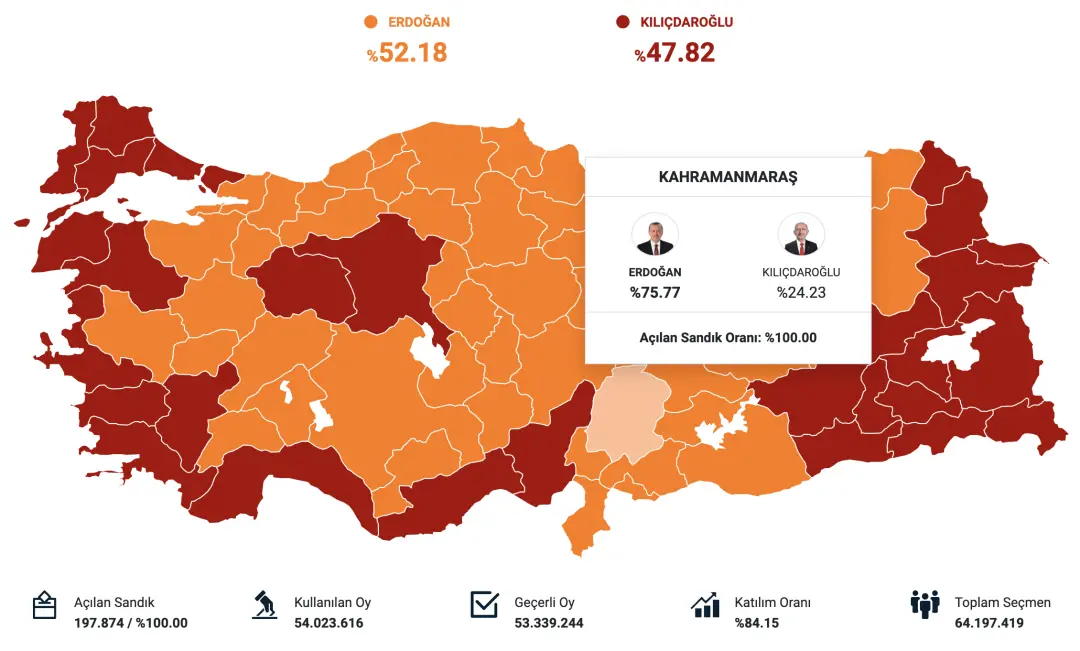

但克勒奇達爾奧盧和反對黨聯盟在5月28日的二次投票後最終落敗。埃爾多安以52.18%的支持率擊敗對手,他和正發黨像2002年、2007年、2011年、2015年和2018年一樣掌握了局面,繼續向前。

一些人覺得這一結果出乎意料,但打開土耳其總統大選支持率版圖,這個國家的政治分野一目瞭然:

支持反對黨候選人的地區,包括土耳其最繁華的大都市伊斯坦布爾和它周圍靠近地中海與歐洲的西部地區,首都安卡拉和鄰省艾斯基謝希爾(Eskisehir),克勒奇達爾奧盧的老家、少數教派阿列維派的聚居地通傑利省(Tunceli)以及東部庫爾德地區。

除此之外則是大片支持埃爾多安的地區,包括黑海南岸的保守地區、安納托利亞高原一帶,還有1939年才併入土耳其、主體人口是阿拉伯人的哈塔伊省(Hatay)。這意味着,相比於困擾年輕人的經濟問題,地區發展水平、世俗還是保守、土耳其/庫爾德人和遜尼派/阿列維派的身份政治,更能在土耳其人中劃分出陣營。

◆2023年5月的土耳其總統大選選情版圖。橙色為埃爾多安勝選地區,紅色為克勒奇達爾奧盧勝選地區。

2023年2月土耳其南部發生大地震後,外界一度以為嚴重的災情和遲緩的救援會改寫南部省份的選情,因為保守、落後的安納托利亞南部一直以來都是正發黨的票倉。

然而,災區11個省份的選舉結果顯示,除了阿達納省(Adana)以外,其餘10個省份依然投給了埃爾多安。

對於這一現象,北京大學歷史學系教授、土耳其研究中心主任昝濤向《鳳凰週刊》解讀説,反對黨的失敗,除了克勒奇達爾奧盧個人魅力不足、反對黨聯盟的六個黨派未能在執政風格和路線上達成一致外,另一個重要原因是,最大反對黨共和人民黨(CHP)作為“國父”凱末爾創立的老牌政黨,其自建國以來推行的激進世俗化改革,從今天回望,有着沉重的歷史包袱。

土耳其著名小説家、諾貝爾文學獎得主奧爾罕·帕慕克在2002年出版的長篇小説《雪》中,描述了1990年代末期發生在東部城市卡爾斯(Kars)的一出名為《祖國還是頭巾》的戲劇(實際是一次軍事政變),折射出凱末爾推行世俗化改革70餘年後,土耳其社會對伊斯蘭教的複雜心態和一觸即發的張力。

小説中的土耳其世俗政府禁止女生在大學裏佩戴伊斯蘭頭巾,而當地的保守女性為了維護戴頭巾上學的權利甚至不惜自殺,嚴格實施政策的大學校長也無端慘死。

《雪》的靈感來自土耳其東部城市巴特曼(Batman)上世紀90年代頻繁發生的婦女自殺事件。現實生活中,保守價值觀和世俗生活的衝突未必都以生命為代價,卻十分普遍。

資深國際記者、作家周軼君在《走出中東》裏記錄了2013年大選前一個土耳其家庭內部圍繞世俗化政策的爭論。故事中的姨媽來自該國東南部宗教氛圍濃厚的城市尚勒烏爾法(Sanlurfa),曾因大學不允許女性戴頭巾進入而放棄學業。埃爾多安於2013年推翻了這項從建國開始推行、1997年後嚴格執行的禁令,姨媽感慨生不逢時,否則命運早已改變。

有評論認為,正因為埃爾多安,一些宗教保守的女性才能獲得接受教育和參與公共生活的門票,否則她們只能被禁錮在家裏,早早結婚生子——如今土耳其大學裏戴頭巾的女生和街上戴頭巾的女警都是有力證明。

作為伊斯蘭教象徵的頭巾,在女性頭上摘了又戴,背後是土耳其建立共和國百年來“國家應往何處去”的路線掙扎。

◆伊斯坦布爾老城區的聖索菲亞大教堂在2020年被改為清真寺,引起國內外巨大爭議。該建築物歷史上曾作為東正教堂和清真寺使用,土耳其獨立後,它於1935年被改為博物館。

一百年前,凱末爾立志將土耳其打造成一個完全現代化、世俗化的共和國。1926年,土耳其借鑑瑞士《民法典》和意大利《刑法典》,切斷了國家與伊斯蘭法的聯繫,公共教育體系與宗教完全分離,宗教學校也在1924年被關閉。

然而,土耳其著名經濟史學家謝夫凱特·帕慕克(Sevket Pamuk)在著作《失衡的世紀》中寫道,雖然20世紀土耳其的識字率和受教育率迅猛提高,女性、庫爾德人和鄉村人口的受教育程度長年來落後於平均水平,土耳其不同地區間的發展存在極大不平衡。換言之,世俗化改革沒能觸及這個國家的每個角落,加上很多改革措施都是強制推行的,一旦力鬆勁泄很快會招致反彈。

為了在保守勢力強大的土耳其推行改革,“國父”凱末爾自1925年起建立了一黨專制的威權政治體系,1945年後才逐漸向多黨民主制度過渡。

1961年新憲法頒佈後,土耳其一度迎來共和國史上政治最自由的時期。也是從那時起,土耳其社會形成了不同階層,如工業資產階級、小實業家、商人、農村名流和地主,分別創建了各自的利益團體。冷戰期間全球左翼思潮湧入土耳其,催生了各類社會主義和工人政黨,與此同時,反共右翼團體、與中亞國家紐帶深厚的極端民族主義(泛突厥主義)團體,以及政治伊斯蘭組織等等如雨後春筍般興起,使土耳其社會出現了碎片化的政治集團。

到了1970年代末,左翼與右翼武裝分子在各地展開暴力活動,伊斯坦布爾、安卡拉等大城市都發生過屠殺事件。1978年,該國南部的卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaras)更是發生了導致100多名阿列維派庫爾德人死亡的大屠殺。

◆對1978年馬拉什大屠殺死難者的紀念集會在2018年後被禁止。

現年62歲的土耳其政治諮詢顧問阿提拉·耶希爾拉達(Dr. Atilla Yesilada),依然記得1979年政治暴力高峯時期的景象。

“那時候,幾乎每天都能死上30人。”阿提拉向《鳳凰週刊》回憶説,他當時就讀的是一所奧地利中學,但在左翼人士眼裏是西方殖民主義的象徵,一天學校發現了一顆武裝分子放置的炸彈,雖然後來炸彈威脅被解除,卻依然給他留下非常灰暗的記憶。

“由於土耳其是北約成員國,美國地中海艦隊士兵每次來伊斯坦布爾,都會有左翼人士朝他們扔雞蛋。而我呢,雖然不參加兩派的鬥爭,卻也被警察拘留了好幾次。”阿提拉説。

為了鎮壓暴力行為,軍人再次登上歷史舞台。1980年9月12日,土耳其發生了共和國歷史上的第三次政變,隨後宣佈軍事戒嚴。阿提拉回憶,戒嚴和政治暴力幾乎一樣恐怖,“坐公交車出門,軍人會攔停車子,讓所有人下車搜身,一個多小時的車程會被攔停兩次,每天如此。”

無法忍受戒嚴生活的阿提拉,在拿到美國一所大學的獎學金後毅然決然地離開了土耳其,直到11年後才回來。在他看來,軍事政變雖然消滅了“政治暴力時期的所有問題分子”,但也再度催生了今日社會中醖釀的政治伊斯蘭主義。

對此,上海大學土耳其研究中心教授劉義曾撰文指出,為了遏制左翼思潮的發展,政變後上台的軍政府和1983年當選總理的圖爾古特·厄扎爾(Turgut Ozal)採取了土耳其-伊斯蘭一體化的意識形態。厄扎爾採取的新自由主義經濟政策推動了宗教保守的東南部地區中小企業的經濟發展,反過來也促進了政治伊斯蘭運動的力量的提升。

1996年,信奉伊斯蘭主義的福利黨在大選中獲勝,該黨領袖埃爾巴坎(Erbakan)組建聯合政府後,不到一年就因被指“違反政教分離政策”而遭遇軍事政變,隨後下台。

對於土耳其總在左傾和右傾、東方和西方之間劇烈搖擺的心態,土耳其作家哈坎·甘迪(Hakan Gunday)有過精妙解讀:“土耳其好像一個得了貪食症的憂鬱少女,每次照東方的那面鏡子,都覺得自己肥胖過度,但照西方那面鏡子,又覺得自己瘦骨嶙峋。她不停地吃了二十年,都沒有停下來喘口氣,因此變得滿身肥肉,後來又滿心愧疚,便吐了二十年,直到喉嚨開始流血,於是又開始吃。”

活在平行世界卻又彼此相連

奧斯曼帝國時期,該國領土被平分為“魯米利亞”(歐洲)和“安納托利亞”(亞洲)兩部分,伊斯坦布爾是連接兩片大陸的拱門。這裏曾被拿破崙稱為“世界首都”,居住着猶太人、亞美尼亞人、希臘人、俄羅斯人、摩爾多瓦人和其他形形色色的人。

◆伊斯坦布爾街頭。(拍攝:程靖)

土耳其建國後大力發展工業化,上千萬人從周邊城鎮和農村來到伊斯坦布爾,給這座繁忙、擁擠、光怪陸離的大都市融入了安納托利亞的色彩。阿提拉的家庭,則代表了伊斯坦布爾的另一面。

阿提拉1951年出生於伊斯坦布爾。他的祖父母和外祖父母分別來自巴爾幹半島的阿爾巴尼亞、塞浦路斯、土耳其高加索地區和庫爾德地區,他們經歷了奧斯曼帝國崩解的時代,親戚們曾被新生國家之間的邊境線所阻隔。

阿提拉記得很清楚,1974年7月土耳其出兵塞浦路斯併成功佔領約三分之一個島嶼時,他的家人歡呼雀躍,“我知道島上的希臘人肯定有另一番説法,但對我的親戚來説,他們終於可以從塞浦路斯來土耳其和我們團聚了。”

從奧斯曼廢墟上建立的土耳其不再是一個橫跨歐亞大陸的帝國,但仍繼承了帝國時期“馬賽克式”的民族和宗教遺產。然而,共和國成立後的數次政治暴力浪潮,卻在有意無意間推動土耳其成為凱末爾所期望建立的、在民族和宗教上具有高度同一性的民族國家。

對阿提拉來説,“土耳其化”指的是少年時期目睹的希臘人出逃。那時,他和家人住在伊斯坦布爾亞洲一側的卡德科伊街區(Kadikoy),那裏原有不少希臘人和亞美尼亞人,但經過1950-1960年代針對希臘人的歧視和屠殺,他的希臘鄰居幾乎全消失了。

阿提拉所指的事件,包括1955年9月伊斯坦布爾獨立大街發生的反希臘人騷亂,大量希臘人的房產被打砸和燒燬,導致幾十人死亡、數百人被強姦、超過1000人受傷,此後居住在伊斯坦布爾的希臘人開始外逃。1964至1965年間,土耳其政府還通過否定公民身份等措施,強制驅逐了數萬名希臘人。

◆1955年,伊斯坦布爾發生針對希臘人的暴亂。

對出生於東部城市卡爾斯的庫爾圖魯什·巴斯蒂馬爾(Kurtulus Bastimar)來説,作為“90後”的他經歷的是庫爾德人和土耳其人延宕百年、至今未能解決的衝突。

庫爾圖魯什的祖輩是來自現亞美尼亞的庫爾德人。他告訴《鳳凰週刊》,從小他就聽到家人談論1978年開始的土耳其-庫爾德戰爭,聽聞庫爾德農民被驅逐出自己的村莊,目睹長輩因同化政策而不再説本民族語言,這讓他開始思考,“高度同一性的土耳其意味着什麼”。

“奧斯曼時期,我們庫爾德人和土耳其人和平共處了幾百年,土耳其建國前的獨立戰爭期間,我們也一同浴血奮戰,我不希望政府因為我們説不同語言、來自不同背景就分化我們、不尊重我們。無論民族、宗教和語言,我們應該和平友愛地生活在一起。”

距離卡爾斯100公里之外,是人口僅有10萬的小城阿勒(Agri)。埃蘭(Eren)的父親是當地庫爾德人,母親出生於伊斯坦布爾、家族來自黑海地區的裏澤省(Rize),因此,埃蘭從小就知道,土耳其是由極為不同的人組成的。

成千上萬個土耳其家庭的底色,都是這樣的異質與融合。目前在荷蘭留學的埃蘭告訴《鳳凰週刊》,自己的母親和埃爾多安是同鄉,因此那一邊的親戚都是埃爾多安的支持者,父親則和許多庫爾德選民一樣支持左翼的人民民主黨(HDP)。埃蘭記得,家人聚在一起時,事關庫爾德問題的討論總會引起爭吵。

埃蘭的父親是一名考古學家,曾在東部凡省(Van)的美索不達米亞文明遺址從事考古挖掘多年。2016年11月,土耳其政府向該省省會凡城指派了一位市長,同時罷免了原本隸屬於人民民主黨的前市長。

僅僅因為在推特上轉發了前市長髮布的有關考古挖掘工程啓動的推文,埃蘭的父親被伊斯坦布爾大學停職數年。學校從未説明原因,父親猜測是因為他經常公開談論政治,又是庫爾德人。

“每當我外婆説,他(埃爾多安)沒做錯什麼呀,他幫助人民過上了好的生活。我父親就會反駁説,你什麼意思?是他讓我丟了工作!這樣的爭論往往以沉默告終,有時候我父親則會被氣得離席。”埃蘭説。

目睹過家中爭吵的埃蘭,早就對土耳其日益極化的風向感到疲憊。上大學後,她發現連自己學習的政治學理論也根本無法解釋土耳其政壇的亂象。她覺得,和與自己政治觀點不同的人和平相處,是不可能做到的事情。

奈飛公司2020年11月播出的電視劇《另類》(Bir Baskadir),成為展現土耳其割裂社會的萬花筒。該劇剛開始在土耳其流媒體上映,就受到熱捧。劇中人物包含了富裕階層和貧困階層、世俗派和保守教徒、明星與觀眾、大男子主義和同性戀……幾乎每個角色都不快樂,都因無法理解他人而屢次感到精神崩潰。然而,看似活在平行世界的人們,生活卻彼此相連。

◆《另類》(又名《相遇伊斯坦布爾》)展現了土耳其社會割裂又融合的景象。

2023年2月,在地震災區加濟安泰普(Gaziantep)做志願者工作時,詹蘇在一户災民家受到了熱情招待。“他們支持埃爾多安,而且是非常虔誠保守的穆斯林。我不信教,但我喜歡他們,也願意和他們做鄰居。聽別人談論信仰和宗教生活方式不會困擾到我,因為這是土耳其文化的一部分。”

數年前第一次聽説埃爾多安將取消頭巾禁令時,詹蘇曾贊同他的做法,但直到戴頭巾的女性越來越多,一些人開始指責不戴頭巾的世俗女性。反過來,她也不喜歡世俗派人士對保守女性的指指點點。她認為,作為受過高等教育的年輕人,應該去理解這個國家與自己價值觀和生活方式不同的人。

◆伊斯坦布爾街頭戴頭巾的婦女。

同樣地,她也能理解那些因為極度失望而選擇遠走歐美的同齡人。“美國和歐洲的年輕人可以不認識他們的領導人,因為他們的生活沒那麼多壓力,他們思考的是下個暑假的計劃,和朋友去哪裏玩。但在土耳其,幾乎每個人都懂點政治、懂點經濟,但普通人明明可以不瞭解這些,不是嗎?他們本來可以過上安逸的生活、和家人去旅行,而不是把每天的生活過成一場‘戰鬥’。”詹蘇説。

對另一些人來説,“戰鬥”卻是他們的使命。在大學學習了兩年醫學後,庫爾圖魯什決定轉學前往荷蘭學習法律,畢業後回國當一名人權律師,為因宗教、語言和民族而受到不公正待遇的同胞辯護。他不太贊同那些“一走了之”的人。他表示,自己不是沒有機會去歐洲生活,“但如果你愛你的國家,願意捍衞自己的價值觀,就會留在漩渦的中心,為它們戰鬥。”