爆紅的茨姆,不為人知的秘密_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间10-30 13:59

作者 | 陸六六

來源 | 最人物

在戲劇《玩偶之家》的最後,飽受婚姻和家庭桎梏的“主婦”娜拉,在高喊出“我是一個人,跟你一樣的一個人,至少我要學做一個人”之後,毅然出走,只留下一扇被摔到顫抖的家門,和一臉錯愕的丈夫。

此後,“娜拉的出走”成為了一個偉大符號,它象徵着女性的勇氣和覺醒,也解放了幾代人的思想和觀念。

如今,距離“娜拉”首次誕生已經過去了一百多年。百年間,娜拉的形象不停變換,有關她出走之後的故事,也隨着時代的更迭前進有了更豐富的情節。

太多人以為,一位女性既然選擇“出走”,那就不必再回頭,走得越遠越好。一旦選擇回到原有的軌道,就一定代表着“突圍失敗”。

可住在遙遠高原上的茨姆給出了一個截然不同的答案。

她曾勇敢地“出走”過,但只是轉了一圈,就又回到了高原。

她沒有被困住,她用10年的時間,點燃了一場“大火”。

2010年,日籍導演竹內亮和朋友鼕鼕來到中國,預備用一年的時間拍攝長江沿岸的自然風光和風土人情。此後,他們從大河源頭一路向東進入香格里拉,來到了一個叫“納帕海”的地方。

在一扇寫着“納帕海旅遊景區”的破舊鐵門後面,他們第一次看見了17歲的茨姆。為了抵禦高原強烈的紫外線和大風,少女的半張臉都被防塵口罩覆蓋,只露出光潔的額頭和明亮的眼睛。

2011年,17歲的茨姆意外闖入導演竹內亮的鏡頭

圖源:紀錄片《再會長江》

“海呢?”眼前只有一望無際的綠色,鼕鼕轉身問茨姆:“這裏沒有水(海)嗎?”

“現在是沒有水的。”即使是夏日裏,高原的風依舊猛烈,女孩本就不標準的普通話被吹得七零八落:“等秋天來的時候水就會下來……從雪山上下來的……”

納帕海地處青藏高原的東南延伸地帶,距離香格里拉市區不到10公里,是全世界海拔最高的湖泊之一,冬季很長,到了夏末初秋會迎來集中降水,高山上的積雪也會融化,所以每年10月前後,這裏都會形成大面積湖泊。

茨姆的家就住在納帕海附近,2009年開始,她聽從父母的安排來到景區“上班”,每日要做的事情就是穿着藏族服飾、懷抱小羊羔,坐在台階上等待遊客,然後上前詢問其是否願意合影,一張照片售價5元。

除非天氣情況極其惡劣,每天早上7點,茨姆都會抱着小羊準時出現在高原上,一直待到晚上6、7點鐘回家。這十幾個小時裏,她會向每一個遊客發出邀請,多數人只是路過,很少會有回應,一整天下來,她最多可以獲得60元的收入。

遇見鼕鼕和竹內亮導演的那天,茨姆像往常一樣向二人發出邀請,得到肯定答覆後,她摘下了口罩,然後熟練地抱起小羊、轉身面對鏡頭、微笑,快門按下,少女清澈又美好的笑容讓所有人印象深刻。

2011年,茨姆與竹內亮導演在納帕海合影

圖源:紀錄片《再會長江》

第二天,竹內亮和鼕鼕找到了茨姆的家,想要為紀錄片補充一些素材。

茨姆的家是一幢非常典型的藏式建築,整體由木頭搭建,分為上下兩層,樓下為開放區域,樓上則為居住層。在去景區抱着小羊與遊客合影之前,茨姆的整個少女時期都在這座巨大的建築物裏度過。

2011年,茨姆的家

圖源:紀錄片《長江天地大紀行》

茨姆的家距離香格里拉縣城只有十幾公里,因為交通不便,除非看病和重大節日採購,她很少會進城。

2000年之後,西部大開發工程逐步推進,越來越多的人來到西藏、走進西藏,也就是在那個時候,茨姆開始看見很多“外面的人”。

起初她驚喜和好奇,後來她抱着小羊成為納帕海上的“景觀”之一,來來往往的人越來越多,驚奇變成了羨慕,“就是看着(遊客)挺幸福的,他們都出來旅遊、玩兒,好像只有我坐在那裏”。

與鼕鼕和竹內亮的相遇,是茨姆生命中第一次與“外面的人”深入交流。那一天,他們在茨姆的家裏聊起藏區的文化、習俗、特產、美食,而後來到寺廟和原野,講起信仰、渴求和家以外的地方。

“上海到這裏的話要走多遠?”

“(坐飛機)四個小時。”

“上海到香格里拉四個小時?不是吧?四個小時就可以到?”

在一個有風的夏日午後,從未離開過家的茨姆,第一次知道了自己與“外面”的距離。那其實並不遠,聽起來甚至近在咫尺,可依舊是她難以想象的遠方。於是她不停追問:天上有飛機的跑道嗎?一架飛機可以坐多少人?上海居然有100層的高樓,她完全不敢相信。

2011年,17歲的茨姆

圖源:紀錄片《長江天地大紀行》

當所有的問題都問完了,輪到茨姆回答了。

“你問這些是因為你想出去嗎?”

“可以這麼説吧。”

那之後不久,茨姆和父母接受了鼕鼕的邀請,乘坐飛機,從長江的源頭來到了末尾,看見了長江匯入東海前的最後一條支流黃浦江,以及在它兩側拔地而起的大城市上海。

幾天後,旅程結束,茨姆回到了香格里拉,為了表達感謝,她給竹內亮和鼕鼕寫去一封信。在信中茨姆説,難忘的上海之行讓她有了開民宿的想法,如果日後夢想成真,希望紀錄片團隊可以幫忙宣傳。

2011年,茨姆一家上海之行留影

此後10年,茨姆和她的夢想一起消失了,有關她的一切都隨着紀錄片的完結被瞬間斬斷,人們也默契地不再詢問。

一直到去年春天,竹內亮為拍攝紀錄片續集再次找到了茨姆,從前戛然而止的故事才又一次被提起:

茨姆沒有消失,她的夢想也沒有消失,一個叫做“仁青茨姆美苑”的二層民宿,佇立在納帕海邊,它的主人,正是10年前那個青澀的女孩,茨姆。

2022年的茨姆

圖源:紀錄片《再會長江》

紀錄片續集播出後,茨姆夢想成真的故事開始在互聯網上廣泛流傳,很多人為此驚喜、欣慰、感動,但很少人追問:

在遙遠的高原上,在無人問津的10年裏,茨姆付出了什麼,又忍受了什麼?

與茨姆取得聯繫是在9月,納帕海的旅遊旺季,茨姆的民宿日日客滿,她有很多事情要忙,斷斷續續溝通了幾次,我們才在10月中旬有了一個可以坐下來聊天的機會。

茨姆的聲音聽起來沒有太大的變化,只是普通話比之前更標準一些。談話一開始,她熟練地向我介紹起民宿的概況:

房屋整體由她從前的家改造,佔地面積約一畝,外觀看起來是一棟傳統的藏式石木建築——2011年,她就是在這裏接待了竹內亮和鼕鼕。

2011年,茨姆的家

圖源:紀錄片《長江天地大紀行》

2022年,仁青茨姆美苑

圖源:紀錄片《再會長江》

房子整體已經被全部翻新裝修,二樓原本有些昏暗的卧室,也被改造成16間規格不同的酒店客房。

“這些都是我上次去上海學到的。”茨姆主動提起了那次旅行:“之前我想的非常簡單,都不知道原來房間裏可以有廁所和淋浴室。”

仁青茨姆美苑正門

10年前的旅行讓茨姆印象深刻。她們一家在一年中最熱的時候來到上海,一下飛機就被南方城市的悶熱嚇了一跳,“太熱了,我們之前從來沒有去過那麼熱的地方”。

這座繁華且炎熱的城市,給茨姆一家人留下了很神奇的體驗——

坐地鐵就像是在“地上飛”,“大家走路都很快”;100層的高樓好像“隨時都會朝人倒下”;夜晚黃浦江上的觀光船比想象中的還要大,站在甲板上,母親看着緩慢向後移動的風景,對茨姆説,“這裏的樹都會走路”。

數不清的高樓大廈、人來人往的商場街道,繁華、忙碌、濕熱,是茨姆對於上海市最深刻的印象。我告訴茨姆,現在那裏又熱鬧了一些,她有些驚訝地感慨了一下,隨後補充道:“我也聽住客説過,好像有更高的樓層了。”

十年間,茨姆記憶中的“上海”並沒有更新,她回到了高原,再也沒有出過遠門。繁華都市被定格在回憶裏,可感受始終是流動的。那次旅行之後,茨姆清晰感受到,自己體內某個地方被撬動了,在自己停留於香格里拉深處的日子,那些鬆動的部分,已經飄向了很遠的地方。

2011年,茨姆與紀錄片團隊合影

左起:竹內亮導演、茨姆媽媽、攝像老楊、茨姆

茨姆出生於1993年,按年代劃分,她是標準的“90後”,可越遠離城市的地方,時間走得越慢,就像在茨姆已知的人生故事裏,很多章節並沒有跟上時代的步伐。

茨姆家裏一共有四口人,爸爸、媽媽,還有一個小她6歲的妹妹。按照藏族的習俗傳統,家裏最先出生的孩子,無論男女,日後都要成為“當家的人”,他們必須留在家裏,照顧長輩、養育小孩,張羅家中大小事務。

所以茨姆從很小的時候就知道,自己不能走出去。一是因為長女的責任,二也是因為在藏區女孩都是不被允許出遠門的。

然而茨姆的心裏還是有一些脱離傳統的想法。很小的時候,她的夢想是讀書,考到城市裏面念大學,然後做一名音樂家。

這個夢想很快中止了。在上小學4年級時,茨姆的爺爺因胃出血去世,全家一下失去了主心骨。

在高原深處旅遊業蓬勃發展之前,人們的經濟來源全都依靠最傳統的畜牧業。爺爺去世之後,從前由老人養殖、經營的牛羊羣全由茨姆一家繼承,家裏的農活變多了,妹妹出生後,需要用錢的地方也多了,大人們便説,別上學了,反正都是要留在家裏的,不如早點回來。

被要求離開學校時,茨姆並沒有太多的不捨,“我們那邊一般都會有兩個孩子,老大幾乎都會輟學”。這是一件早有預料的事情,加之親人離世帶來的悲傷還縈繞在心頭,她也沒有太多精力緬懷課堂。

那之後,茨姆開始為家務活忙碌。每年8、9月份,她會跟着父母到山上採摘松茸,不需要忙農活時,她便待在家裏洗衣、做飯、照顧年邁的奶奶和年幼的妹妹。

茨姆在家裏做農活

再長大一些,父母認為茨姆到了成家的年紀,於是便找媒人説定了一樁親事。差不多40年前,茨姆的母親也是如此,潦草成婚,而後又離婚,嫁給了茨姆的父親,生下兩個女兒。

母親從未向別人提起結束第一段婚姻的理由,茨姆也不曾追問。“結婚”對於她來説,就像是一件必須要完成的事情,重要的是結果,不是過程。

就這樣,17歲的茨姆結婚了,和一個她此前從未見過面的男人,越過了愛情,時至今日,茨姆仍以“親情”來形容二人的關係。

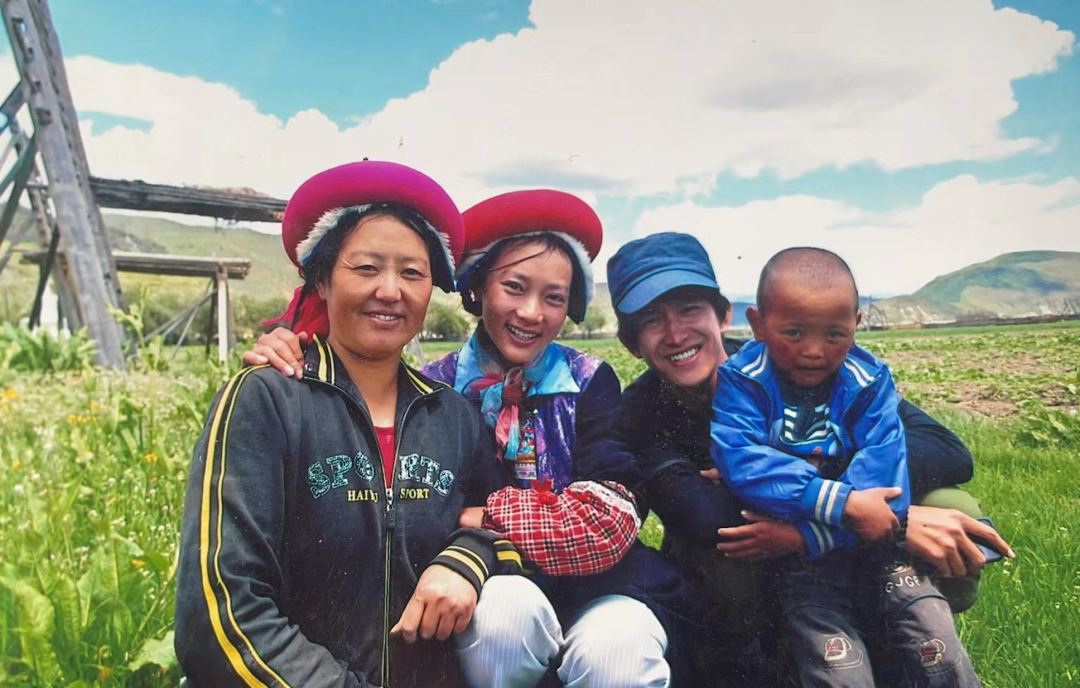

茨姆結婚時與全家人的合影

左起:父親、妹妹、奶奶、茨姆、媽媽

婚後,為貼補家用,茨姆聽從父母的建議來到納帕海景區,獲得了生命中的第一份工作。

這是茨姆第一次離開家,獨立謀生。那時候,她每天清晨出發,中午在景區匆匆吃一口自帶的乾糧和餅乾,等到傍晚才會回家。

在外面待上一天,茨姆能看到、聽到很多東西,唯一印象深刻的,只有一位遊客在向她問路時提起:“這附近為什麼沒有民宿?這樣就不用每天開車往返了。”

為什麼偏偏只記住了這一句?茨姆也説不出原因。“在納帕海上開一間民宿”的想法,就這樣突如其來地衝進了茨姆的心裏,紮根、發芽,而後在上海悶熱的夏季裏,成長得鬱鬱葱葱。

17歲的茨姆

“那是一個‘改變命運’的時刻嗎?”

“是的。”

茨姆斬釘截鐵地説,如果沒有那次上海之行,她或許永遠沒有機會走出高原,而心底若隱若現的夢想,也終究只能是一場夢。

從上海回到香格里拉後,茨姆本想立刻開始自己的民宿夢,可就在此時,她發現自己懷孕了。2012年,19歲的茨姆生下兒子,2年後,她又迎來了女兒。一雙兒女的誕生拖住了茨姆的腳步,一停就是整整4年。

在外人看來,那幾年的茨姆並沒有什麼特別。她照看孩子,操持家務,孝順老人,平靜得猶如高原上無風的草場。

只有茨姆自己知道,上海的夏天跟着她一起回來了,住在她的心裏,正在一刻不停地灼燒着她的期待和想象。

在一雙兒女稍長大一點時,茨姆曾在家附近找過一份嚮導的活兒。她想借此瞭解更多的旅遊知識,為日後開辦民宿做準備。可這份工作只持續了6、7個月,由於景區從業人員審核制度收緊,沒有嚮導證的她被辭退了。

這之後,茨姆又回到了納帕海景區,碰巧遇到了一位早年與她合作過的女老闆,對方邀請她到自己在獨克宗古城投資的小吃店上班,一個出錢,一個出力,賺到錢也五五分。

茨姆再次獲得了一個走出去的機會,儘管這次“出走”僅距離家十幾公里,卻依舊需要很大的勇氣。茨姆仍記得多年前,上海之旅在家中引起的巨大爭執,“我的父母很支持我去,我的舅舅非常反對,他覺得女孩子不應該去那麼遠的地方,也擔心我被騙、被拐賣”。

極度傳統的習俗和思維,支配着茨姆的整個童年和少女時代,等到她成為母親才有所妥協。

2016年,茨姆23歲,在一個被她叫做“城裏”的地方,她獲得了一份有固定收入,還算穩定的工作。

這對於茨姆來説意義重大,她知道,自己已經邁出了實現夢想的第一步。

茨姆(右二)與家人、朋友合影

在獨克宗古城上班時,茨姆學會了一些創業流程上的事情:如何獲取訂單?如何選取進貨渠道?如何管理團隊……

很多事情逐步向前,卻不算一帆風順。

在小吃店開張7、8個月的時候,茨姆的女兒意外從樓梯上滾了下來,摔傷了腿。為了照顧受傷住院的女兒,茨姆離開了小吃店,恰巧投資的老闆也有離開香格里拉,去昆明發展事業的想法,二人只好分道揚鑣。

幾個月之後,一個常在小吃店裏吃飯的老熟人聯繫到了茨姆,問她是否願意到自己經營的民宿工作,茨姆高興得不行,立刻答應了下來。

這間民宿開在獨克宗古城的黃金地段,頗具規模,裝潢精美且極具特色,是當時整條街客流量最大、最出名的住宿旅店。

茨姆在2017年入職,主要負責一些前台接待工作,空閒的時候,她也會幫忙打掃客房,為客人準備早飯。到了聖誕節前後,大量外國遊客湧入香格里拉,茨姆不會英語,便用手機翻譯軟件與對方交流,這也是她能記起的,在民宿工作時“最難搞的事情”。

除此之外,她並沒有感覺到任何辛苦和困難,身體上的、心理上的,她都感受不到,她只是一門心思地往前走。

雲南香格里拉獨克宗古城街道

圖源:東方IC

除去做本職工作,茨姆用剩餘所有時間學習如何運營和管理民宿,幾年後,她便從後勤崗位升職到店長。

這看起來足夠了。和周圍其他同齡的女人相比,茨姆已經走到了一個“更遠的地方”。

在茨姆的家鄉,很多女人一生都守在高原上。她們早早地嫁人、生子、做農活、幹家務,日復一日地重複着此前祖祖輩輩女人都在做的事情。隨着地區旅遊業發展,她們有了更多的選擇,可以在景區開一間售賣特產和租借藏服拍照的小店。

極少數人會像茨姆這樣,去到城裏,找到工作,並在那裏獲得對生活的掌控和職場的認同感。

可茨姆仍覺得不夠。她內心的火熱始終沒有降温,反而隨着時間的推移愈發滾燙。

“無論做什麼,我的心裏一直想着要開民宿的事情。”茨姆很堅定,“我就是要去完成它。”

茨姆近照

圖源:仁青茨姆美苑抖音賬號

2019年,茨姆再次向家裏提出要開民宿的想法。那時,茨姆的妹妹20歲,正在昆明的一所師範學校裏讀大學。在相同的年紀,茨姆已經成為了母親,“可我妹妹已經不用這麼早結婚了,我們只相差了幾年,但感覺就像兩個時代”。

這一年,茨姆26歲,兩個孩子已經到了上學的年紀,妹妹也離開家去了外地念書,她忽然覺得鬆了一口氣,別的事情都忙完了,她也得往前走一步。

開一間民宿,別的都是次要,擺在最前面的問題一定是啓動資金從哪來?

茨姆的家裏並不富裕。過去幾年,茨姆是家裏唯一有固定收入的人。茨姆的丈夫是家裏的小兒子,按照當地習俗,他是“嫁”到茨姆家的人,因為一直不當家,所以對於未來他並沒有清晰的打算。

結婚後,茨姆的丈夫當過一段時間的貨車司機,專門給建築工地運沙子,他覺得太辛苦了,最終也沒能堅持下來。

因為喜歡開大卡車,他又要提出要買一輛自己的車拉貨掙錢,茨姆一家很支持,從親戚那裏借錢買了輛大貨車。茨姆的丈夫沒有任何長途運輸的經驗,對於招攬客户也沒有展現出很高的熱情,前後折騰了3、4年,也沒有掙到錢。

那段時間,茨姆正在獨克宗古城的民宿上班,每月賺到的工資不僅要用於家用,還要償還為丈夫買車借下的欠款。實在頂不住了,就賣牛賣羊,到了茨姆提出要開民宿時,家裏的存款已經所剩無幾。

還是要試一試。經過這些年積累的經驗,茨姆算了一筆賬,經營一間民宿前期投入一定會很大,只要生意步入正軌,大概4年就可以賺回本錢。

施工中的仁青茨姆美苑

茨姆最先開出了100萬的預算,根據當地的銀行政策,每個農村户口最高只能貸款30萬,茨姆只好去求家裏人。

這不是一件輕輕鬆鬆就可以決定的事情,大家坐在一起商量了幾天,始終也沒有下定決心,可所有人都清楚地感受到,對於這件事,茨姆非做不可。

既然如此,那就儘快做個決定。糾結了幾天,茨姆母親帶着茨姆去了寺廟,預備拜訪一位當地德高望重的活佛,請求對方給予指引。

藏族崇尚佛教,過去茨姆曾無數次叩拜神佛,祈求家人平安,諸事順利。唯獨這一次,她為自己而來,不求其它,只渴求一個繼續做夢的資格。“那是我一生中最緊張的一天,我覺得那種心情,就像考大學等待公佈分數一樣”。

萬幸,茨姆得到了想要的結果:夢想可行,記得儘快,盡力。

沒有任何一種東西可以打敗信仰。那天之後,茨姆的父母召集了全家,陸陸續續從銀行借貸來了100多萬創業資金。

拿着這筆錢,茨姆開始改建自家舊屋。她不想做傳統的藏式民宿,“太簡樸了,外地的遊客可能接受不了,還是要現代一點”,同時也要保留一些民族特色,為此她特意找來了當地有名的木雕師傅,手工雕刻了大量裝飾物。

仁青茨姆美苑內部公共區域

茨姆還重新規劃、設計了屋子的佈局,準備了從豪華家庭房到標準雙人房不同規格的房型。在屋內可以看見納帕海的地方,她將窗户改成了通透的落地窗,更利於觀景和採光。

仁青茨姆美苑內部的房間

高原氣候多變,忽冷忽熱,時陰時晴。為了保證室內温度和生活用水,她添置了空調、地暖,還有空氣能熱水器——雖然採購成本高,對比太陽能熱水器,它的加熱速度更快,而且不受天氣和紫外線強度的影響。

仁青茨姆美苑內部的房間

為了節省成本,民宿從設計,再到採購、運輸建築材料,基本由茨姆一家人包攬。茨姆負責整體設計,妹妹用電腦畫一些簡單的圖紙,房間的尺寸要一點點量,裝修用到的石頭、木頭、沙子,要從山上一車車撿。

民宿工程從2019年啓動,由於這樣或那樣的原因,2021年才徹底完工。2年間,茨姆一家幾乎賣光了牛羊,想盡了各種辦法填補超出的預算和向銀行還款。

施工中的仁青茨姆美苑

茨姆從未喊停,也不想停下。“付出的成本不會退回來”,因此只能繼續走,茨姆説,有些事情既然開始了,就很難放棄。

茨姆決定開民宿時,周圍也有很多人產生了經商的念頭,多數人會依靠家裏的經濟支持,開一間小店,做一些小本生意,“他們不會像我這樣,啥都沒有就想創業”。

2011年紀錄片播出時,高原上很多人家還沒有網絡,大家唯一的消遣方式,就是家裏的有線電視,就連茨姆本人也是在片子播出後很久,才在縣城的網吧裏看到了那期節目。

在外人看來,茨姆內心的那團火像是突然冒出來的,沒有人知道到底是什麼點燃了她。待到所有人都察覺時,她的夢想已經佇立在納帕海上了。

2021年11月,茨姆的民宿“仁青茨姆美苑”正式營業。“仁青”在藏語裏的意思是“珍貴的寶物”,“茨姆”則取自她的名字。

民宿的英文名是“Aurora”(極光),是茨姆妹妹挑選的,“感覺喻義比較好”。多年前她去上海時,這個單詞也曾出現在外灘的建築上,當時茨姆並沒有留意,直到10年後她們才再次相遇。

圖源:紀錄片《再會長江》

納帕海濕地是國家一級保護野生動物黑頸鶴越冬的主要棲息地,所以不少攝影愛好者會選擇在冬季來到這裏,到了晚上他們便會選擇住在附近的民宿、酒店。

最初,仁青茨姆美苑接待的客人多來源於此或者朋友介紹,後來才慢慢有了其他遊客。

納帕海上的黑頸鶴

在民宿的照片牆上掛着很多茨姆與竹內亮導演和鼕鼕的合影,有的來自“過去”,有的來自“後來”。

去年,竹內亮導演為拍攝紀錄片重走長江,他再次見到了茨姆,因為簽證原因,正在日本工作的鼕鼕沒能赴約,只能用視頻電話與茨姆和導演見面。

電話接通的瞬間,茨姆哭了,聽説鼕鼕這些年經歷了一些“不好的事情”,她難以接受,“我很感謝他帶我去上海,想象中的他應該過得很幸福”。人生總是無常。

這是三人在上海之行後的首次見面。

2011年,第一次見到導演和鼕鼕的茨姆,坐在香格里拉的花叢裏説,“我沒有什麼夢想”。

10年後,茨姆從“抱小羊的少女”成為了民宿老闆,一個人撐起了家。

2011年,茨姆與鼕鼕

圖源:紀錄片《長江天地大紀行》

2022年,茨姆與竹內亮坐在納帕海草原

圖源:紀錄片《再會長江》

高原上的茨姆沒有離開,她將那年在外面世界撿拾的火種埋在家鄉的原野裏,以一種所有人都不曾預想的方式和毅力,引燃,而後燎原。

在29歲時,茨姆放了一把“火”,照亮了自己,但仔細探尋,她身上的某些部分好像始終沒有炙熱。

“其實那麼早結婚對於我還是有困擾的。”少女時期匆匆定下的婚姻成為了一個心結,“那個時候我們算是小孩,不知道什麼原因,要讓我們那麼早結婚”。她有些羨慕妹妹,“現在不會這樣了,她40歲不結婚都無所謂”。

命運似乎格外鍾愛這樣跌宕起伏的人生劇本,讓人在衝破一些的同時,也被別的絆住,沉溺者消亡,反之則繼續前行。

2011年,茨姆(左二)與鼕鼕(左三)合影

民宿開業後,茨姆多數時間都會待在那裏,不需要招待客人的時候,她會打掃客房、清點庫存,開車去縣城採購,或者上網看看離店住客的評價。

今年夏天,她的故事在互聯網上走紅,很多遊客慕名而來,不忙的時候,他們會坐下閒聊,一些有酒店管理經驗的住客,還會向茨姆傳授一些“經商秘訣”,茨姆每次都聽得很認真,有時一聊就是3、4個小時。

“還是要把店弄得更好一些”,茨姆總是不滿意,她還有很多想法沒能實現,慢慢來吧,往後的日子還很長。

在對話的最後,我和茨姆自然而然地聊起“未來”,這個俗套,卻又浪漫的話題。

茨姆告訴我,雖然眼下自己的生活“還沒有過好”,“欠了那麼多貸款,壓力很大”,但對於將來還是心存期待。

如果可以,她想把自己的民宿事業做得更全面一些,“幫助更多的人”。等賺到更多的錢,她想帶着父母去拜訪“佛教聖地”五台山,而後再去北京,“看看我們國家的首都”。

那還想去上海嗎?我繼續追問。

“有機會也會去的,但應該不是這兩年。”時隔多年,茨姆最大的心願已經不是去上海看高樓大廈了,她更想去遊覽那些“類似鄉村民宿”的地方,“取經,把店做得更現代化一點”。

上海不再是她想象中“最遙遠的地方”,她的嚮往早已比遠方更遠。

*文章配圖除標註外,全部由受訪者提供,未經允許請勿他用