從“剪圖紙”到“卡流程”,那些年跨國公司是如何進行技術封鎖的?_風聞

德不孤-新闻搬运工11-01 19:03

在2000年之前,很多中外合資企業中,**中方能拿到的技術圖紙,往往都有“一堆窟窿”。**這是跨國公司,為了阻礙技術轉移所採取的手段之一,他們會把那些跟生產組裝無關的信息,直接拿剪刀從圖紙上剪掉。

所以,**其實“卡脖子”一直存在。**在2003年,就有汽車工程師認為,“就當前國內汽車工業的技術能力而言,我們(本土企業)連一個車門的(正向)設計都沒有辦法實現。”但在去年,比亞迪在新能源汽車賽道上,銷量超越了特斯拉,成為全球新霸主。

最近華為Mate 60 Pro發佈,在美國的芯片制裁之下,華為再次向全世界展示了其強大的科技實力及技術創新能力。通信、汽車等重要工業產業,中國都是幾乎從零到一,非常不易。這裏面主要分為兩條道路:“以市場換技術”和“自主創新”。

不過今天真正走出來的公司,很多都是從“自主創新”這條路出來的,由一批“不信邪、不怕鬼、不放棄”的人物所開創,他們坐着綠皮火車從南到北倒騰二手芯片,他們不甘於等待永遠不會到來的“另一半日本圖紙”,他們看到一個新車設計的油泥模型就甘願放棄一切,他們願意將自己創辦企業的股權與眾人分享。這種英雄氣質一直藴藏在我們這個社會中,從未離去。

在中美科技戰愈演愈烈、“卡脖子”越來越緊迫的今天,**北京大學政府管理學院副教授封凱棟的這本新書《潮起:中國創新型企業的誕生》,非常值得一讀,這本書研究了“以市場換技術”到“自主創新”的艱難轉型過程。**封凱棟在過去20年間,進行了超過500多人的訪談,包括工程師、企業管理者、工人、學者和政府官員,對華為、比亞迪、奇瑞、大唐電信等公司進行了案例研究。

今天這篇文章,我們就跟隨《潮起》的視角,來看看那段坎坷的歷史。未來十年,我們都將面對一個充滿挑戰的外部環境,如何在逆境中實現技術突圍,這本書為我們提供了很好的覆盤視角。

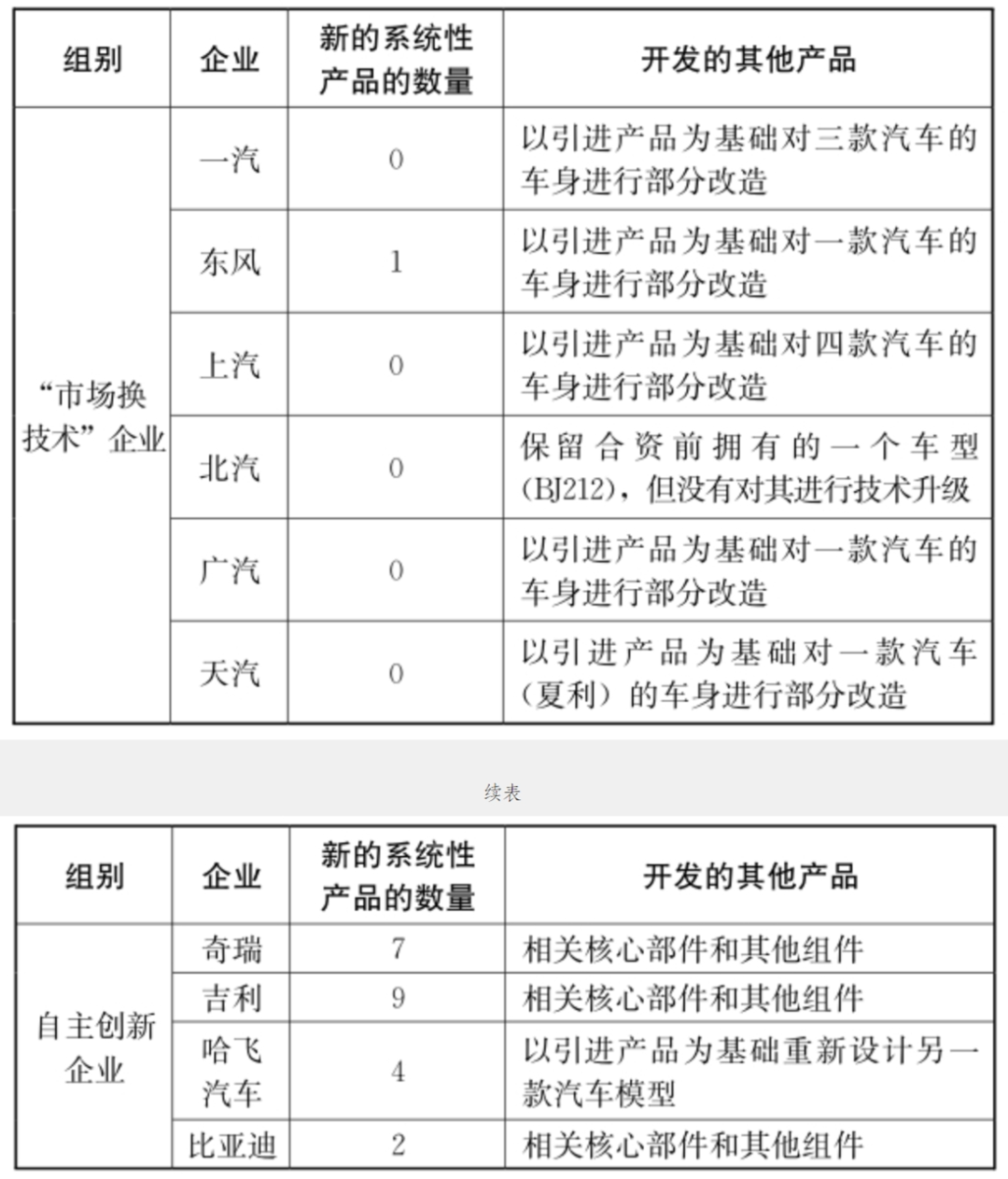

圖:開發新產品的績效(截至2005年,廣義乘用車)

1三種技術隔離手段

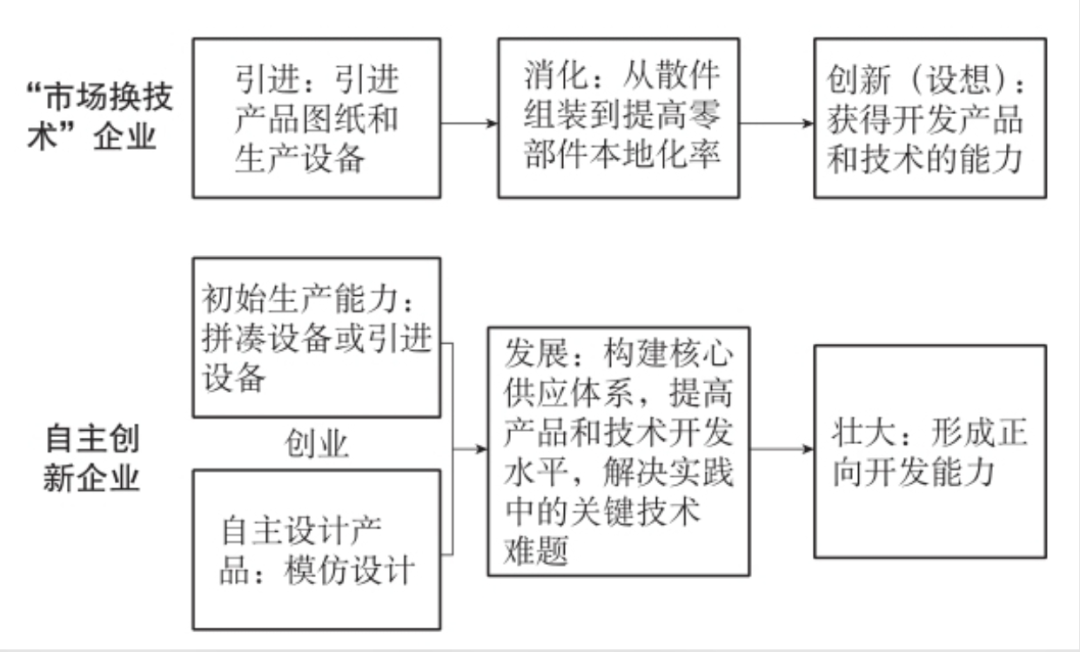

在中國工業的起步期,一直有兩條路徑,一種是“以市場換技術”,另一種是自主創新。《潮起》主要圍繞中國轎車製造業、通信設備製造業來分析。

“市場換技術”企業主要是計劃經濟時期的骨幹企業,他們在當時擁有明顯資源優勢,包括更大的規模、政府投資、政策優勢等等。在當時,自主創新企業並不是中央政府重視的範圍,甚至都沒有進入決策者的視野,它們的主要構成是新成立的民營企業、在改革中由地方政府投資的國有企業、由科研院所轉制設立的新國有企業等。

這兩組企業的關鍵區別是對技術的學習戰略。“市場換技術”企業的主要目標,是通過引進跨國公司作為合作伙伴,來進行技術學習。但事實上,跨國公司只想將本土公司,作為其全球生產網絡中,負責生產製造和銷售等環節,一是利用廉價勞動力,二是開拓中國市場。

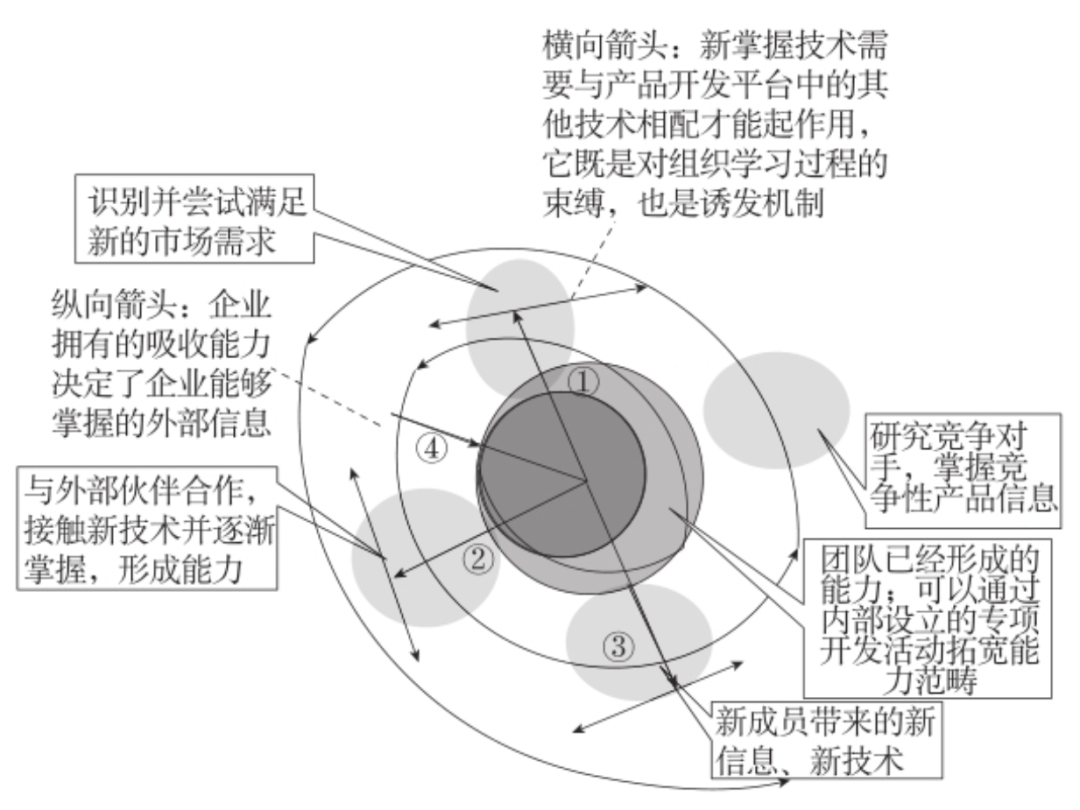

不同的技術學習戰略

但在具體的執行中,跨國公司對技術轉移非常謹慎,採取了各種技術隔離手段。在創新研究領域有個概念叫吸收能力,也就是對外部新技術的識別、界定、吸收和掌握的能力。而中國的吸收能力是比較強的,因為我們也都知道一個產品的定義、技術架構大概是怎樣,哪怕撿漏,也會得到很大進步,因此,跨國公司會極力阻止中國吸收技術。

第一種,跨國公司一定會非常謹慎地避免建立中國本土開發平台,避免中方能夠有效地吸收技術轉移。

比如在上汽大眾桑塔納車型的案例中,合作開發新車型、培育立足於中國本土的技術能力,都是明確寫進合資協議中的條款,但很快,中方就發現並沒有實際的計劃,來推動合資公司掌握產品開發技術。

在幾輪討論中,**德國其實只想把合資企業,變成單一車型(桑塔納)的純製造基地,而不是合作開發新產品。**後來發現中方態度堅決,就又強調一系列“實際困難”來為自己辯護,特別是強調開發新車型所需的各種技術、設備等先決條件不足。

後來,德方的態度驚動了中國領導人。受到中國國家領導人直接質詢後,德方提出了三個候選方案,來回應合資協議明確約定的開發新一代車型和培育本土技術能力的要求。第一個方案是向中方輸出一款大眾汽車的全新車型;第二個方案是輸出一款大眾汽車的成熟車型;第三個則是共同設計一款,適合中國市場並具有出口潛力的新車型。

中方當然選擇了第三種,但在整個合作過程中,德方採取了“拖字訣”,很多承諾都沒有兑現,包括大眾向上海派出有經驗的專家、使用德方的技術設備、德方提供培訓和諮詢等。

由於德國的不配合,項目計劃被反覆調整,合作開發新車型的計劃困難重重。最後,中方不得不接受了德方的建議,改為執行一個新項目,即後來被命名為桑塔納2000的車型。該項目於1993年擬定,於1995年正式啓動。桑塔納2000項目由德國工程師主導,由大眾汽車巴西分公司在巴西執行,車型的底子仍然是帕薩特B2平台,也即桑塔納的原始版本,這也意味着桑塔納2000項目並沒有涉及產品平台的重大改變。

最終,中方在整個項目中所做的,僅僅是在大眾汽車公司的許可下,向巴西派遣了10名工程師,大部分中國工程師甚至都沒能實質性參與項目開發工作,而這很可能正是德國大眾刻意的安排。

**這樣的情況不僅僅發生在中德合資企業,大部分“市場換技術”企業都有相似的經歷。**比如在與美國的“北京吉普風波”中,AMC和克萊斯勒拒絕執行與北汽合作開發BJ213(一款吉普車型)的合資協議條款,特別是在合資協議,明確提到了合資公司需要建立研發中心,然而這個研發中心在合資企業成立11年後才建成。

當北京吉普按照雙方商定的計劃,派遣中國工程師到克萊斯勒接受培訓時,美方堅持不允許中方工程師進入產品開發活動的區域,儘管培訓項目是雙方商定的提高研發人員技術能力的必要步驟。

即使合資公司的研發中心建成後,它也不受美方歡迎。合資公司沒有啓動新產品的開發項目,中國工程師只能依靠自己對XJ車型的琢磨,通過在BJ212上應用XJ車型的零部件來改進現有的BJ212。

**第二種,跨國公司會非常努力地破壞,以避免中方接觸到核心技術信息。**比如説在電器儀表領域裏,有一箇中國企業本來有個二、三百人的研發團隊,跟日本企業合資之後,日方以加強生產質量管理等名義,直接解散了團隊,大量的工程師被安排到售後、管理等領域,技術團隊只留下二三十人,無法進行有效的工程技術開發活動。

而對於要求設立技術開發中心的條件,跨國公司也是想盡辦法能拖則拖,拖不了,往往也只是設立盆景式的研發中心,負責信息收集或者接收圖紙等簡單功能。

技術圖紙也是要謹慎保密的。在合資企業上海貝爾,中國工程師發現,他們在生產進口的S1240型號(一款數字程控交換機)的時候,甚至無法得到相關技術圖紙。比利時合作伙伴堅持,只有交換機銷售量達到10萬門後,合資企業才能獲得技術圖紙。

除此之外,跨國公司還經常在技術圖紙上採取手段。比如他們認為跟生產組裝無關的信息,直接就拿剪刀從圖紙上剪掉,中國工程師拿到的圖紙上面都是一堆窟窿。當然各國的跨國公司情況會不太一樣,一般來講,日韓企業可能會更為苛刻一些,歐美企業更為粗放。

**第三種,就是卡流程。**比如説有一個產品,要對其中某些環節進行改動,這個改動是否合理,需要總設計師、或者項目經理、或者直接負責的領導來簽字確認,這本是正常的流程,但是在合作時,卻成為發達國家非常有效的武器。

任何一個來自中國的技術改動,都要向合資公司、外方本部提出,但是審查和確認的流程到底有多長,就不一定了,哪怕改動再細微,審查時間可能都長達一兩年。這就使得中方的工程師們都意識到,連一個螺絲釘你都改不了,這是在訪談中,工程師們經常説的。

説了三種跨國公司的手段,其實是想説明,雖然中國有龐大的市場作為壓艙石,但在本身技術不發達的情況下,掌握技術的跨國企業仍然有很多隱性的控制手段,可以稱之為“來自技術主導者的隱性權力”。

更重要的,還是要通過自主創新能力,來倒逼整個市場走向開放。相比之下,20世紀80-90年代崛起的自主創新型企業,並沒有能力吸引跨國公司與之合作。為了在汽車和通信設備這些複雜工業品市場贏得一席之地,他們不得不從早期階段就開展產品的開發設計活動,逐步建立起自身的產業鏈,以保證自己的生存與發展。

2**學會一項技術,**最重要的是什麼?

對於自主創新企業而言,由於必須依靠自主開發的產品才能夠生存,它們自創建之初就持續開發新車型和發動機、變速箱等關鍵的複雜性技術部件。

工業能力的構建,其實類似於一個螺旋式的成長過程,企業首先需要有一個產品開發平台作為能力成長的載體,否則就是在沙子上蓋樓。例如奇瑞風雲系A級車產品平台的演進規律,就體現了這一點。

哪怕最初的產品相對簡陋、低水平,甚至部件不齊全,但這個產品及其後續一系列型號,都能夠形成經驗積累,這個平台的載體異常重要。只有存在這樣一個載體,經驗積累才能解決“個人與集體”的整合要求,即個人的設想才得以在一個基礎要素完備的應用情景下,被合作伙伴充分理解並轉化為集體性的知識。同時也只有存在相應載體,一個團隊在不同時間段的經驗,才能有逐次附着、融合甚至整合的基礎。

而後續的產品開發、發現的市場新需求、產業鏈中的新概念新技術,以及新發明才能不斷擴充完善。因此,企業能否變成一個真正有實力的企業,依靠的是一個核心產品開發平台,並圍繞它發展、積累,而不是企業是否在這個行業裏幹了足夠久,比如組裝或者國產化製造等。

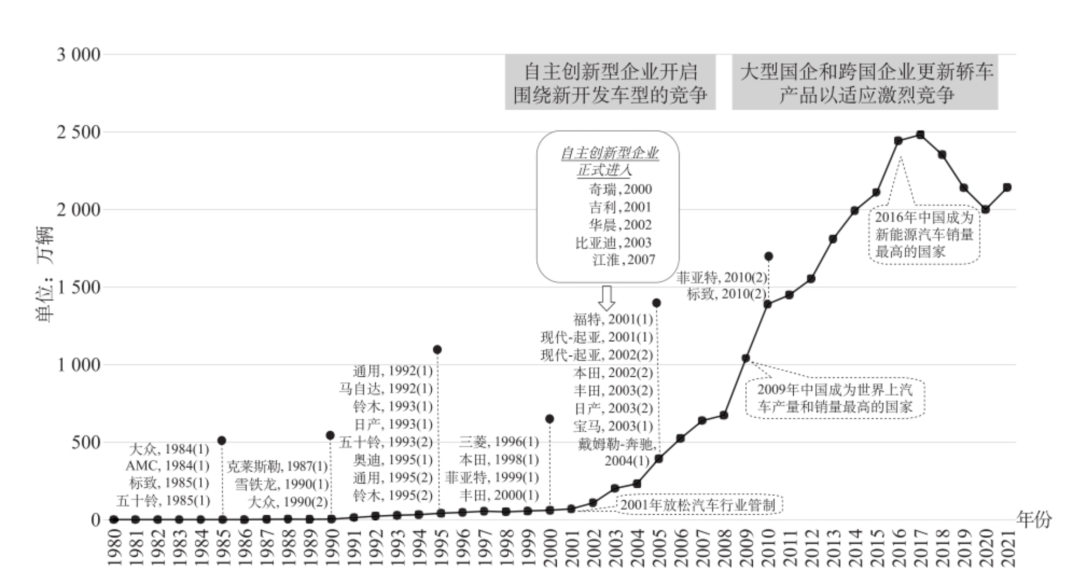

《潮起》有一個結論是,汽車產業的真正爆發,其實是在本土自主創新企業,獲得了進入汽車行業的許可後,才迅速推動整個產業規模驚人的擴張。

他們為了生存,採取的戰略是“創造新的市場空間”,通過生產原來市場上不存在的低價產品,使得原本在跨國公司視野之外的本土人口,能買得起。

比如,奇瑞最初針對A0級轎車所研發的風雲、旗雲等轎車,吉利所研發的豪情、遠景等轎車,都是對標中國轎車產業“老三樣”中不同車型的產品,但價格普遍都比“老三樣”低了30%·50%。同時,它們還推出了一系列原本在中國市場上供應極不充分的A00級轎車,如奇瑞的QQ、比亞迪的F0等,這些車更便宜,從而頑強地發展了起來。

這種增長,也帶來了競爭效應。這些自主創新企業的進入,大大豐富了中國消費者的選擇,也逐漸對跨國企業產生壓力,而此前他們在中國投放的車型數量,其實非常有限,因為缺乏競爭,這些跨國公司即使生產過時的車型,也能獲得可觀的利潤。但此時,他們不得不做出回應,更新投放的車型和生產設備。

中國轎車市場的迅速增長,其實始於2000年,這顯然無法完全用“市場換技術”的實踐來解釋,因為在2000年之前,來自美、歐、日等國家和地區的跨國公司已經在中國建立了不少於19家生產型合資企業。但是在2000年之後自主創新企業的入場,直接改變了整個產業生態。

圖:中國轎車製造業的演進過程

注:跨國企業名稱後的括號內標註的數字,代表相應跨國企業在中國建立的生產性合資企業的數量。合資企業信息與產量數據來源於中國汽車工業協會、中國汽車工業諮詢委員會主編的《中國汽車工業史(1991-2010)》及歷年《中國汽車工業年鑑》。

所以,產品開發平台是企業能力積累的關鍵,否則一切都是空中樓閣。

總結來説,只有那些從一開始就盯着自主開發產品,拼命學習的企業,才能有意識地吸收先進經驗並真正進行研發。而曾經佔有“天時地利”的“市場換技術”企業,卻陷入了生產而逐漸落後的局面,沒有表現出核心技術的敏感,也並不具備效仿的動機和能力。

影響這一歷史進程的另一大原因,在於自主創新企業培養出了以工程師為中心的組織。這種複雜技術開發能力,並不是通過生產組裝就能學會的,而是需要真正進行開發,哪怕從很簡陋的地方開始。

以工程師為中心的組織、授予一線工程技術人員決策權,這些構成了真正的工程師紅利,而不僅僅是有數量龐大、性價比高的工程技術人員。否則,一汽、東風、上汽、上海貝爾、青島朗訊、北京國際等國有骨幹企業和中外合資企業,最初在專業人才方面都有絕對優勢。那樣的話,自主創新企業很可能就“不必”出現了。

當然,篇幅所限,本文僅僅是展現了《潮起:中國創新型企業的誕生》的一部分內容,本書以詳實的史料和深刻的洞察,通過對“以市場換技術”和“自主創新”兩種企業的發展路徑對比分析,闡明它們的行動差異,從宏觀的政策變遷和微觀的企業創新兩個層面,解釋了中國創新型企業崛起的深層次原因。我們還可以帶着很多問題去看這本書,在今天中美科技戰的大背景下,這些逆境中的歷史細節,為我們提供了很好的答案。

圖:自主創新企業能力成長的螺旋式模型

文章來源:經緯創投