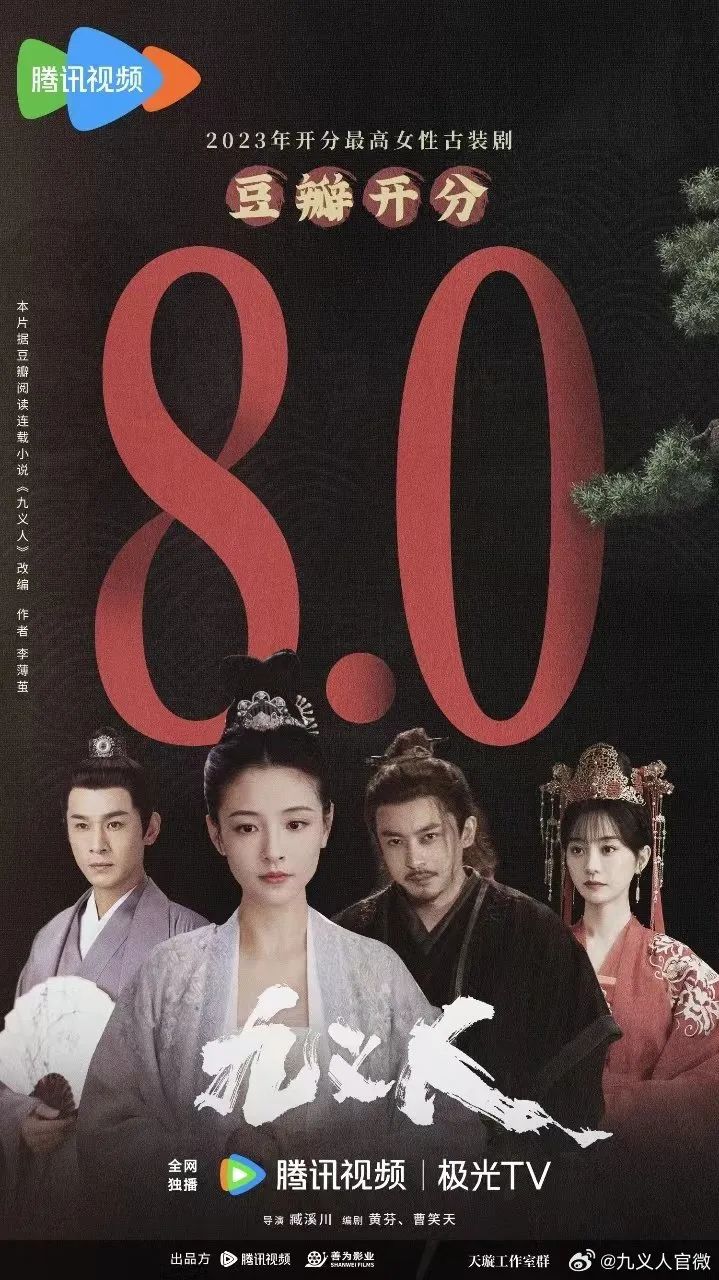

對話編劇黃芬:九義人不是爽劇,內核很沉重_風聞

刺猬公社-刺猬公社官方账号-11-05 09:06

這是最痛苦的一次創作。

文 | 啊遊

編 | 園長

“致敬林奕含”“古代版房思琪”“師生戀”……《九義人》這部劇自誕生起,身上就貼着許多沉重的標籤。這些標籤一方面能為劇集迅速引來關注,但同樣也意味着,它將承受觀眾更為嚴苛的審視與質疑。

編劇黃芬不怕。“如果你怕,就不該碰這類題材。”

《九義人》劇情講述的是,淮州府內的煙雨繡樓名聲在外,但背地裏繡樓先生吳廉卻多次性侵、誘姦繡女,其中一位名為藺如蘭的繡女反抗無果,最終自盡。七年後,摯友孟宛集結了與此案相關的另外七人為如蘭復仇,在精密的計劃以及運氣的加持下,最終翻案。

在以往的同類型題材中,大部分時間裏,受害者會被刻畫為“等待被拯救”的絕對弱者,而在《九義人》這部劇中,無論是藺如蘭還是孟宛,她們均是作為受害者本身,主動地進行反抗,堂堂正正地追求自己想要的正義。

不再是傳統形象中需要被幫助、被表達的一方,這一次,黃芬給了女孩們自己表達的機會。

作為觀眾,在觀看《九義人》這部劇的大多數時間裏,我雙拳緊握,劇情激烈處會忍不住錘擊桌子,無論是評論區還是彈幕裏都隨處可見觀眾敲下的憤怒發言。作為編劇的黃芬,在寫下那些令人緊張、憤怒、不安、落淚的情節時,又是怎樣的心情與狀態?繼探討家暴問題的《江照黎明》後,再次嘗試女性題材,黃芬又有哪些新的思考與創作心得?

帶着這些疑問,我們和黃芬聊了聊。談話中,黃芬的語速很快,關於《九義人》,她有很多話想要講。

身為女性的表達欲

《九義人》改編自豆瓣閲讀的同名小説,原作只有2萬字,每個人看完之後的反應都不一樣。

製片人楊塵看完原作,立馬跑去書店買了一本《房思琪的初戀樂園》,後來因機緣巧合發給另一位製片人婁米男,她在飛機上看完就哭了,於是倆人一拍即合,促成了《九義人》項目的開始。而編劇黃芬,看完原著後幾乎立刻就確認了,這是自己想做的劇。

**黃芬承認《九義人》的原作激起了她的表達欲:“因為我本身是一名女性,當我看到類似的故事或者新聞時,確實會感到憤怒、憤慨,這是很自然的。”**而作為一個編劇,黃芬能做的就是通過把小説改編成劇集,讓更多的人,看到、知道並且思考這個故事。

從2021年的夏天黃芬拿到原作開始,整個創作過程持續了14個月。在前期,黃芬和製作團隊更多的是在網絡上研究新聞案例,每個案例都有着不同的前因後果,但在黃芬看來,一字字一句句的背後,記錄着的是極為相似的內核。

“每次看到有類似的女孩出來發聲,控訴類似的遭遇,我都覺得故事的底層有着很多共通之處,我們把共通的現象總結提煉出來,並最終投射到《九義人》的創作裏。”

為了儘可能還原真實事件中,不同受害者在遭遇性侵犯後的不同態度,《九義人》刻畫了多種不同的受害者形象:有如蘭這樣天真熱情,追求公義的鄰家小姑娘,也有高程程那樣,為了所謂的清白名聲不敢作證的富家大小姐;有孟宛這樣猶豫遲疑,但卻聰明沉着的窮人家的女兒,也有三娘那樣勇敢正直,但卻不被世人信任的風塵女子;還有田小玲那樣出身書香門第,堅信自己不會被壞人誘惑的孤傲女生。

當時正值疫情期間,《九義人》製作團隊的工作通常是在線上展開,偶爾有線下碰頭機會的時候,大家常常會聊得忘記了時間,最久的一次從上午見面開始,一直聊到晚上十一點。在黃芬的記憶裏,那是一段忙碌又模糊的日子,有時他們在製片人住的酒店樓下大堂討論,隨後又轉戰至附近的小酒館,找各種因地制宜的場景開會,話題沒有停過。

雖然是在創作一個非常沉重的話題,但過程中,團隊成員大多處於高昂的狀態。“聊得很嗨”是黃芬對於團隊討論過程的感受,某種意義上,《九義人》讓團隊的每個人都獲得了平時少有的,探討女性話題和女性困境的機會與空間。

有兩個人物曾在團隊中引發激烈討論,一個是劇裏原創的人物柳三娘,一個是最後出場的田小玲。

黃芬設置柳三娘這個角色更多的是為了做出區別感。在一眾小家碧玉、高門大户之外,出生於煙柳之地的柳三娘,似乎一開始就揹負着更多的有色目光。即便柳三娘是其中唯一一個逃脱了吳廉的奸計,沒有被姦污的女子,但她的證詞依舊不會有人相信,在外界環境的逼迫與污衊下,她的命運還是發生了轉變。

至於田小玲,則是代表着與主角藺如蘭相反的一類女生。黃芬印象很深,在一次豆瓣看片會上,只看了部分內容的觀眾站起來發言,認為不是所有的女孩兒都會像藺如蘭那樣天真,有些女孩兒是不會被哄騙的。田小玲這個角色恰恰是對於這個提問的回應。

黃芬説道:“田小玲最初也是抱着這樣的想法,但是當吳廉真的下手後,還是沒辦法反抗。她不是被誘姦的,她是真的被強暴了,很多人都低估了這件事的危險性。當你沒有遇到這種事情的時候,很多人都會有一種我跟別人不一樣的心情。”

《九義人》裏,受害的女性有着完全不同的人物特質,但最終走向的卻是同一個“羊入虎口”的結局。

做《九義人》這部劇的過程中,黃芬一次次地將《房思琪的初戀樂園》翻出來看,越看越心酸。“一個感受就是,雖然《九義人》的故事發生在古代,房思琪的故事發生在當下,但是隔了那麼長的時空,裏面的所有境遇和內核,都沒變。一長一短的兩部小説,所表達的底色是共通的。”

不是爽劇!

**“謹以此文致敬林奕含女士。原諒我無法給出更痛快更圓滿的結局。”**這是原著作者李薄繭在《九義人》小説最後寫下的話語。

改編成劇集後,《九義人》一共拍了25集,採取上下闋交叉的形式進行敍事。其中,上闋主要講述七年前藺如蘭狀告吳廉姦污的心路歷程,下闋則聚焦於七年後孟宛苦心謀劃,幫助如蘭翻案的“復仇”故事。

一集上闋、一集下闋的播出方式,好處在於能夠形成足夠的戲劇張力,人物出場時也能上下闋相互關聯,故事感和懸疑感都更強烈。但問題是,劇情牽引的情緒大開大合之間,很多觀眾會誤以為這是部“爽劇”。

黃芬否認了這一點:“《九義人》不是爽劇!本質上,這是一部現實主義的故事。”

**很多抱着觀看爽劇的心態觀看《九義人》的觀眾,大多對於故事結局表達了不滿,但這其實是一種觀看預期上的錯位。**就如同原作者無法給出更痛快的結局一樣,“在劇中,就算最後吳廉死了,復仇的過程中每個人付出的代價也都是巨大的。

甚至即便孟宛和其他七位義人謀劃了多年,最終扳倒吳廉的關鍵還是太后的態度。從任何一個維度上來説,這都不是一個爽劇。”

在黃芬看來,《九義人》的故事內核註定了這是個悲劇,而這個故事的靈魂在於上闋中“藺如蘭狀告吳廉”的這條主線。

實際上,原著中對於藺如蘭七年前的案件草草略過,只是通過捕頭劉薪的視角告訴讀者“他(劉薪)下獄那日,此案尚未了結。等他出來,女孩兒早已成一座小小的墳冢。”但黃芬和製作團隊都認為,七年前的故事有必要進行擴寫還原,因為相比七年後的“復仇線”,藺如蘭的這條線具有更多的現實意義與價值。

**創作上闋故事的重擔被黃芬攬下,但當她真正坐在書桌前開始執筆,逐漸帶入到藺如蘭的視角後,面對的是“最痛苦的一次創作”。**儘管黃芬此前也曾寫過《江照黎明》這類家暴、女性自救的原創劇本,但在她看來,書寫藺如蘭的故事遠比之前的創作更沉痛:“藺如蘭的遭遇是全方位、來自於各個維度的困境,甚至説白了,有時候你會覺得這是無解的。”

在上闋的9集裏,除了交待故事背景的第一集,剩下的8集中,每一集藺如蘭都在追求正義的路上遭受阻攔。

藺如蘭識破吳廉真面目並且報官後,前往繡樓調查的捕頭很快便被金錢收買了;想要尋找此前的受害者、受害者家屬作證也接連被拒絕,唯一願意挺身而出的柳三娘則是因為出身被判證言無效;沒有訟師願意幫忙寫訴狀,唯一願意出庭的訟師也是被吳廉收買,設計暗算如蘭的小人……

越是追求正義,就越絕望,到最後一次在衙門敗訴後,甚至連家人都開始動搖。

一般情況下,黃芬的寫作是規律且理性的,一天工作5到6個小時,上午寫兩小時,下午寫四小時,不會有特別大的情緒,不允許自己被情緒帶着走。

然而在創作《九義人》上闋時,黃芬時常會聯想到:“要是我在幾百年前位於藺如蘭的處境,有什麼辦法去突破這種困境嗎?可是反過頭來看現代社會的新聞,藺如蘭的遭遇不是還在上演嗎?”這種思考對於黃芬而言不止是痛苦,還有痛苦之外包裹着的無力與沉重。

觀眾其實也很鬱悶。在下闋的彈幕裏,總是能看到“上闋太氣人了,要看下闋緩一緩”,甚至也有觀眾選擇先一口氣把下闋的復仇故事看完,再返回去看七年前的劇情。

這也正是編劇採取上下闋形式的另一個原因:“我們有討論過是順序敍事還是閃回,順序敍事的話前面的內容過於壓抑了,但如果頻繁閃回,也不太利於觀眾的觀感。所以才想出了雙時空完全切割、穿插講述的方式,作為一種情緒上的調劑。”

黃芬不想刻意去迎合觀眾,《九義人》裏的很多表達都是“反娛樂”的,但“這就是現實的狀況”。

不要説教,要好故事

雖然出發點是“我是女性,我要表達”,但在實際的創作過程中,黃芬時刻提醒自己不能性別決定立場:“我們的核心是去做一種故事的呈現,而不是像社會學家那樣做批判。”

劇集播出到後面,有不少觀眾開始給出“高開低走”的評價,除了前文中提到的覺得“不夠爽”的觀眾,還有一部分聲音集中在對第19集的不滿。這一集主要以插敍的方式講述了反派吳廉的成長故事,在一個父母並不恩愛的封建家庭中,幼年喜歡刺繡的吳廉受盡了排擠。

部分觀眾的不滿在於:“19集完全沒必要不如刪了,他的原生家庭不幸,並不是他作惡的理由。”“他少年的不幸是父親和夥伴的排擠造成的,可為什麼長大後針對的是女性?”“他小娘對他那麼好,結果他卻反過來戕害女性,編劇別給反派洗白了!”

這些爭議早在製作團隊的意料之中。

團隊內部曾探討過這集存在的必要性,也曾設想過觀眾會有哪些不同的聲音,播出後,大家發現觀眾的反對意見與當初自己在黑板上列出的幾乎沒差。但黃芬選擇保留這集的原因是:

“一個反派角色,要麼就把他當作標籤化的人物來寫,寫他就是純粹的惡。我理解觀眾的情緒,但是作為創作者不希望任何一個角色只是標籤化的符號。吳廉為什麼變成了現在的樣子?為什麼這麼偏執?為什麼愛繡梅花?這一定是經歷過很多事情的。”

一個現實的例子擺在製作團隊眼前。《九義人》中對於非物質文化遺產蘇繡有大量的展現,團隊專門找來了蘇繡世家的非遺傳承人來劇組做刺繡指導,令大家都很感慨的是這位男性傳承人小時候也曾因為自己喜歡刺繡、跟着家裏人學習刺繡而被同齡人嘲笑過,所以他很能理解劇中吳廉小時候被排擠是種怎樣的感覺。

也有觀眾思考到了更深的層次,認為“女性是父權制的第一受害者,但男性何嘗不也是另一種受害者。”這一層內涵也是黃芬想表達的,在當時的環境下,每個人都是父權制的受害者,但是每個人的選擇卻又不同。

藺如蘭遭受諸多非議仍然堅持尋求正義,而吳廉卻選擇成為一個欺負無辜者的壞人,黃芬解釋道:“毫無疑問,吳廉就是一個壞人,我們沒想洗白他。”

《九義人》試圖展現的是一種環境與人物的複雜性。劇中呈現的很多邊緣人物,其實扮演的都是“既是受害者,也是加害者”的角色。

比如繡樓裏知道一切但因為賣身契在吳廉手中而選擇沉默的嬤嬤;自己也曾被表哥哄騙失了身,但卻仍幫助丈夫吳廉作惡的吳大娘子;在家中備受家暴摧殘,但仍執迷不悟希望女兒靠男人過上好生活的孟宛母親;同為女性,但卻毫無同情心,對受害者惡語相向的其他繡女……

劇集上線後,這種扭曲與割裂,甚至從故事裏蔓延至了現實空間,彈幕裏、評論區裏依舊有人將矛頭對準受害者,發表一些受害者有罪的言論。

這一刻,劇外某些觀眾的反應與劇內引人深思的劇情,形成了閉環,《九義人》的現實意義也開始顯現。

就像中國台灣作家蔡宜文所言:“任何關於性的暴力或是基於性別而產生的暴力,都不是由施暴者獨立完成的,而是由整個社會協助施暴者完成的。”

《九義人》的重要之處恰恰在於,它向我們展示了在一個壓抑的社會氛圍下,一個女子想要尋求自我救贖和社會正義到底有多麼的難,在絕對反派之外,還有多少隱藏的“加害者”在將她推向毀滅的結局。

除此之外,《九義人》還試圖在劇中探討很多類似的深層次話題,諸如“到底什麼是清白?什麼是正義?”

讓很多觀眾留下深刻印象的是劇中高程程的一段台詞:

“如果你真的告贏了又如何。沒錯,吳廉是會被定罪,煙雨繡樓可能會倒,但更重要的是,那些曾經所有踏入過煙雨繡樓的繡女,無論她們有沒有被侵犯過,她們的名聲也就全都完了。這件事里根本沒有輸贏,你是在維護你想要的聲譽,她們也一樣。”

在尋找證人的階段,孟宛甚至一度懷疑過,到底要不要為了如蘭一人犧牲無辜之人,復仇到底是真的為了社會大義還是懷揣着私心的小義?

編劇無法給出答案。

“影視劇解決不了現實問題,我們也不希望用説教的姿態去面對觀眾,我們能做的就是提供一個好的故事,儘可能地呈現一些內容,給觀眾一個場域進行討論和思考。”