一位老師,在北京尋找最舒服的死亡方式_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间11-09 14:11

作者 | 久期

來源 | 最人物

琢磨死亡是一件複雜的事情。

2021年,徐舒父親去世時,伸了個懶腰,打了三個呵欠,便慢慢停止了呼吸。徐舒看着父親“愜意”的死亡過程,沒有悲傷,她甚至有些羨慕和一絲成就感。

2016年,母親的離世,曾困擾徐舒五年之久。母親死亡的經歷擊碎了她“送醫院搶救才是孝順”的從眾認知,現實的體驗是:送母親進ICU等於讓她孤獨赴死。重症病房不允許家人陪伴。一道門,隔絕了母親與家人的聯繫。

她悲涼地問自己:難道每個人的生命最後,只能用這樣痛苦又無助的方式離開嗎?

在相信醫學的當下,大多數人都信奉“生命不息,搶救不止”,相信將親人送到醫院,儘可能地搶救和延長其生命,才是作為子女應盡的孝道,似乎這樣才算竭盡全力了。

走到生命盡頭的人們到底需要什麼?是在身體備受病痛折磨時,渾身插滿管道,身邊佈滿滴滴作響的儀器,花費鉅額醫療費進行沒有質量的搶救?還是做好後事安排,在家人的陪伴下安詳體面地離去?

65歲的徐舒,如今是海淀醫院安寧病房的一名臨終關懷志願者,在過去幾年裏,她以極為不同的方式先後送走了母親與父親,我和徐舒聊了聊有關死亡的話題,試圖通過她的經歷窺見我們終將面對的生死世界。

我們要如何面對死亡?我們有沒有權利自己做選擇?當親人身患重症,即將走到生命盡頭,我們該怎麼開口道別?逝者離去,生者又該如何與哀傷共處?

徐舒給出了另外一種答案。

徐舒再次見到母親時,母親雙手被綁到牀上,口眼歪斜,已無法説話。短短一夜,一切都變了。

頭一天夜裏,由於母親的病情急劇惡化,處於肺癌晚期的身體出現吞嚥障礙、骨轉移疼痛加劇、腳趾壞死等情況。

徐舒將母親送往醫院,希望自己解決不了的問題,到醫院可以緩解。去的當天是週日,醫生告知,病房不給阿類止痛藥,要週一早上八點之後才能給患者用。她想着母親貼着透皮貼(一種經皮膚給藥的癌痛鎮痛藥物),並且是加量貼的,熬過那一晚應該沒問題。

辦理好住院事項後,母親希望徐舒先開車將父親送回家,不用擔心自己。看着疲憊不堪的父親,徐舒衡量後答應了。

回到家已是後半夜,安頓好父親,徐舒本想立馬返回醫院,卻不小心在沙發上打個盹兒。來回的奔波,讓她不知不覺沉沉地睡去。

徐舒母親

第二天一大早,徐舒早早去到醫院。可誰料主管醫生,直接下了病危通知。病牀上的母親症狀像是中風,説不出話來。

護士告訴她,昨晚患者疼了一夜,很掙扎,怕她掙扎誤拽了輸液管,就將她的手綁在了牀上。

徐舒無法理解,貼着透皮貼,怎麼會疼一晚上?

護士説,她不知道那是什麼,接班檢查患者身體時,掀下來看了看,又放回去了。

徐舒很憤怒,透皮貼撕了再放回去會失去效果,病房的空調冷風直直吹到母親身上,母親居然在沒有任何止痛措施的情況下,生生疼了一夜,疼到中風,無法講話。

她想不通,她原本想要的止痛變成了一夜的劇痛。

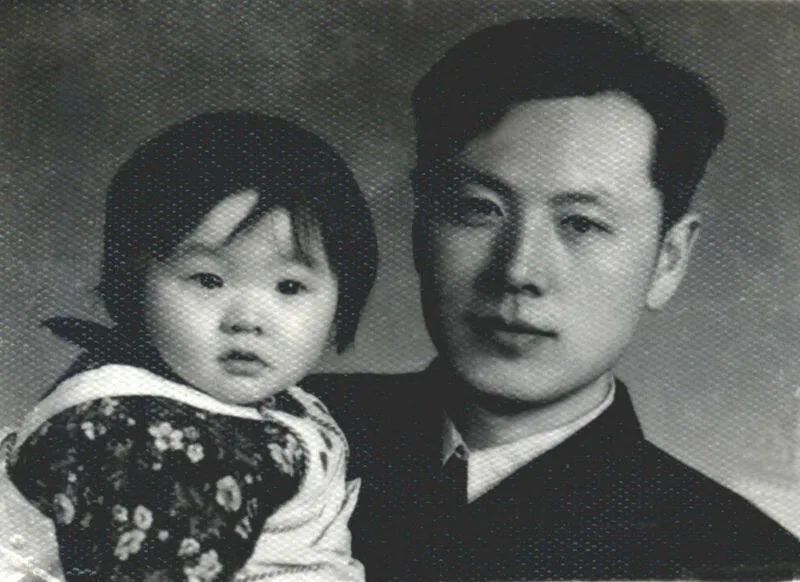

母親年輕時與小時候的徐舒

她想指責護士,病牀上的母親嗚嗚地喊她,朝她搖了搖頭。母親眼角還留着淚,仍然努力地笑了笑,不想她再埋怨護士。

徐舒拆開綁住母親手腕的紗布,彼此看着對方,淚流滿面。

在送往醫院之前,母親頭腦清醒,還曾説,到最後的時刻家裏人一起開個會,交代後續的事情。

突然之間,母親就失去了交流的能力。她嘗試用力調整口型,矯正自己舌頭的位置,但説出來的都只是嗚嚕嗚嚕的聲音,像一扇吱吱作響的門,病怏怏地晃動。

母親又嘗試手寫,努力地在本子上劃拉着,卻一個字也寫不出來,最終絕望地甩開手,不再嘗試,只是默默流淚。

母親臨終前,嘗試寫字的手

ICU病房裏,不允許家人陪伴,一天只准家屬探視半小時。

母親消化道輕度出血,醫生不讓進食喝水,營養液也停掉。母親不想做“餓死鬼”,在探視的半小時內,徐舒買了一杯甜豆漿,想給母親喂一些,母親急切地想喝,可剛餵了三勺,病房裏喇叭就響了,不允許家屬餵食。

母親變得越來越輕,點頭搖頭變得困難,逐漸陷入昏睡,腳趾由疼痛難忍的紫紅色變成了沒有知覺的黑紫色,右胸的上方開了個洞,下了七根管子進入身體。

看到母親這個樣子,徐舒一遍遍質問自己,為什麼要帶媽媽來醫院?

2016 年 7 月 22 日凌晨,送往醫院的五天後,徐舒母親在 ICU 孤獨離世,沒有交代後事,也沒有告別。

徐舒為母親換衣服,母親的身體冷冰冰,腫腫的,胸前的那個洞還在不停地往外冒水,全是輸進去的液體,怎麼擦都擦不乾淨。終於不再往外湧液體了,衣服穿好後,徐舒一抱母親,水又湧了出來,後背被浸透。

離開病房去往太平間的路上,母親的遺體被推入了垃圾專用電梯,腐臭味撲面而來,一路上到處都是垃圾桶,徐舒心頭一緊,人死了就要被視為垃圾了嗎?

如果沒有親眼見證,健康的人很難想象,人到暮年時的那種疲憊、痛苦和不堪,臨終時,生命裏已不再有“體面”和“尊嚴”。

向母親身體裏輸液的七通管子

徐舒回想起來,剛檢查出肺癌時,86歲的母親覺得還能再活兩三年,夠本了。

頭兩年,癌症似乎並未影響到母親的心情,她坦然面對自己患癌的事實,珍惜與一家人在一起的時光。徐舒也盡力幫母親完成所有的心願。

那段時間,一大家人去照相館拍了四世同堂的全家福;每個週末,所有的小家庭都會趕往母親的家裏,一起聚餐;母親的童年是在海邊度過,徐舒就在山東乳山買了套房子,帶着父母去住了一段時間,又和哥哥陪父母回了趟母親的老家遼寧。

後來,徐舒將父母接到自己家中,一起生活。母親總會講起家族中的故事,以及她和父親的過往。

那個時候,徐舒突然意識到,“我們人生中跟父母在一起的時間實在是太少了。”

徐舒父母年輕時

到了第三年,隨着病情的惡化,母親開始留戀這個世界,期待奇蹟出現,頻繁上網查看是否有抗癌新藥實驗期招募,希望能有試藥的機會。她問當醫生的孫子,“我現在開始聽話,好好吃藥,能不能讓我多活一兩年?”

走在人生邊上,本不信佛的她,一日,突然拿出朋友送她的佛經放在枕邊,又把佛像供在房間裏,雙手合十不斷祈求佛祖護佑。

徐舒看着母親臨時抱佛腳式的拜佛,感受到了母親對死亡的恐懼,像瀕臨溺水的人在淹沒窒息前,急切地想要抓住點什麼。

母親去世後,徐舒陷入深深的自責和悲傷之中,認為自己沒能讓媽媽善終。

愧疚感和負罪感充斥全身,她對送母親去醫院的決定後悔不已,一遍遍想象母親一個人在漫漫黑夜中孤獨地走向死亡。

喪失至親時,最痛苦的不是她過世的那一天,而是她走後的每一天。

母親的去世不僅壓垮了徐舒,也壓垮了她的父親。

在母親的遺體告別儀式前,家人擔心89歲的父親無法承受悲痛的場面,勸他留在家裏。

父親聽後,欲言又止,最終嘆口氣同意了。

徐舒本以為,如果父親不去遺體告別,那他心中就可以永遠保留媽媽活着的樣子。可當她們結束儀式回到家,和父親訴説關於母親後事的處理情況時,父親流着淚,閃躲着回應,不敢看母親的遺像。

當她把遺像安頓好後,父親忽然問她,“你媽媽沒死,對吧?她還在醫院,對吧?” 回過神後,父親躲到自己的屋子裏。晚飯時間,她喊父親吃飯,父親説,“你怎麼不喊你媽媽一起吃飯?”

從那天起,父親陷入一種混亂和恍惚之中,他後悔自己沒堅持去送妻子最後一程,他對徐舒説,“我沒去送你媽媽最後一程,我怎麼能不去送她啊!”為了麻痹自己,他寧願假裝妻子還在。

徐舒母親與父親

父親的阿爾茲海默症和抑鬱症同時爆發。

他常常自言自語、默默流淚,有時會念叨,“我沒臉活着,你想辦法讓我死吧。”他甚至買了條繩子,準備去公園找棵樹自殺。

沒能與妻子好好告別,令父親陷入自己幻想的世界。

每天夜裏十二點到凌晨兩點,他都會起來找老伴兒。他摸索走入女兒的房間,坐在牀邊,絮絮叨叨地説一些話,幫牀上的人掖好被子。發現牀上的人不是妻子後,就開始哭。此後,在母親去世後的五年裏,父親每天如此。

白日裏,徐舒不敢離開父親半步,每當她離開一小會兒,父親總會瘋狂地打電話找她。母親去世後,她彷彿代替了母親的位置,父親變得一刻也離不開她。她沒法去工作,沒法出門透透氣,只要看不見她,父親就會發脾氣。

對母親沒有善終的悲傷與自責,以及沒讓父親好好道別的歉疚,纏磨着徐舒,令她喘不過氣來。生活裏充滿倉促不安,一團雜亂。她整個人渾渾噩噩,消極低沉,也陷入抑鬱。

母親過世後,陣痛留給了整個家庭。

徐舒父親

2017年1月,徐舒體檢被確診乳腺癌。她得知消息後,只覺得解脱,心裏想,“老媽,我終於可以上去陪你,去你身邊贖罪了。”

但父親還在,她放心不下,她曾答應母親,要好好照顧父親。

她做了手術,在治療期間,她將父親和家裏的保姆一起送到養老院,方便照顧父親的起居。養老院環境不錯,有專業的護理服務,最重要的是老人們聚在一起有共同語言,下棋,寫字,畫畫,唱歌。徐舒一週三次去養老院看望父親。

許是換了環境,父親逐漸適應了養老院的生活,狀態也逐漸好轉。徐舒也因此得到喘息,擁有了屬於自己的時間。

她出去旅行,放鬆自己。在旅途中的那兩年時間,她一直在思考,“如果病情惡化,那我準備死在哪裏以及我要怎麼死?”

徐舒不害怕死亡本身,但她害怕痛苦、孤獨無助地走向死亡。她一度覺得, “寧可去跳海跳樓,也不想被送進ICU。”

她開始尋找不那麼悲慘死亡的可能。

2019年7月,徐舒看到母親家樓上的鄰居、北京海淀醫院血液腫瘤科的秦醫生髮了一條朋友圈,招募安寧病房志願者。

她介紹了安寧的概念:病情不可逆的生命末期患者,在安寧病房可以緩解身體的不適症狀,但不再以治療疾病為焦點,既不加速也不延緩死亡,接受死亡是一個自然過程。患者還可以有尊嚴、有温暖、有陪伴地告別這個世界。

徐舒父母

徐舒想進一步瞭解安寧病房,到底是什麼樣的,於是報名了志願者服務,成為一名攝影志願者。

第一次走入安寧病房時,她帶着一絲忐忑和不安。她本以為那會是“將死之人的聚集地”,有複雜的輸液設施,有此起彼伏滴滴作響的儀器,以及痛苦不堪、呻吟哀嚎的患者。

可推開門後,病房內陽光明媚,窗台上花兒開得正旺。志願者用很温暖的語言跟每位患者打招呼,遇到卧牀的患者,志願者會俯身跟他説話,眼神温柔,充斥着愛。患者也都報以老熟人般的親切笑容,家屬們陪伴在其身邊。病房裏氣氛温暖、祥和。

這與過往她對醫院重症患者病房的印象,截然不同。

志願者們輕柔地為患者洗頭、按摩、理髮、吹乾頭髮。還指導家屬們怎麼給患者洗頭,表達愛意。

徐舒在安寧病房做志願者

徐舒被震撼到了。她感嘆這裏的患者是多麼幸福,一切都以患者的感受為主,患者説了算。而以往的經驗裏,醫生説什麼就是什麼,患者和家屬往往誠惶誠恐。

她也驚訝於,這些志願者怎麼能對一個毫不相關的人表達出那麼多的愛意和温柔,“剛開始一直覺得他們是裝的,為了學雷鋒做好事。”

無論如何,這裏的患者是幸運的。在他們人生的最後時刻,身體的疼痛可以得到控制,也有家人的陪伴和温暖的照顧。

她替母親感到可惜,沒有趕上這樣的時候,也暗自下決定,希望自己生命末期時,可以來到這裏。

但海淀醫院安寧病房成立初期,只有6張牀位。想進入安寧病房並不容易,需要滿足條件,通常是剩餘生命不超過半年的癌症患者,登記過入住需求後,還需要等待排隊,有時候等接到可以入院的通知時,患者已經離世。

徐舒想爭取做上正式志願者,“混個臉熟”,將來到了需要的時候,以便有近水樓台的可能。

抱着這樣一個“自私”的初衷,她幾乎每週都來參加志願者活動,逐漸從一名攝影志願者,到成為可以給患者洗髮、協助理發的正式志願者。

徐舒做志願者拍照

那時的她,心裏空空的,整個人木木的。

每當看到病房裏的患者露出開心的笑容,她都會不由自主地想起母親孤獨悲慘的死亡。她時常哀哀哭泣,過去與現實纏繞,她感到茫然,內心深處依舊充滿悲傷和不安全感。

每次志願者服務前後,夥伴們都會手拉手彼此鼓勵——我們同在。可她彷彿處於異世界,像是站在遠處看着一羣人在談話,而自己也身在其中。

她發現自己就算是“裝”,也“裝”不出其他志願者服務時所表現出的愛與温暖。

直到她去聽了醫院為志願者舉辦的生死教育課堂。

主講是心理師王揚老師,在課堂上,她讓每個人講一個最近的關於喪失的故事。

徐舒講述了母親的故事,整個過程,她無法控制地淚流滿面,沉浸在悲傷的情緒中,難以自拔。

喪失時的每個細節,都變成烙在生活中的創傷,久久難以癒合。

“在當時的情境下,以你當時的認知,你已經盡全力為母親做了很多,雖有遺憾,但那也不是你能左右的。所以,你應該欣賞當初為母親盡心盡力的自己。你可不可以用愛的、欣賞的角度看這個世界和你自己?”王揚老師問她。

徐舒呆住了,人生中第一次有人告訴她,應該用愛的角度去看待自己。老師讓她回家做一件有儀式感的事情,拿出母親的遺物,就像面對着母親一樣,跟她好好聊一聊。跟母親道歉、道謝、道愛、道別。

在安寧療護的理念之中,這一項叫作“四道人生”。一個人的一生就是踐行這“四道”的過程。如果每一次道謝、道愛、道歉和道別都做到了,人在臨終時就會少很多遺憾。

當晚回到家,徐舒拿出藏了兩年的母親的遺像,坐在母親對面,聊了三個小時。

她講述自己這幾年的自責、後悔與無奈,她渴望得到母親的原諒,她感謝母親給予生命,她請母親放心,一定會照顧好父親……

那天過後,徐舒覺得心裏的那塊石頭,終於放下了。她開始嘗試愛自己與自己和解,逐漸從遊離、空洞與哀傷中走出來,變得温暖陽光起來。

安寧的秦主任告訴她,人總覺得愛自己是一件很自私的事情,但如果你自身都沒有愛,怎麼可能愛別人呢?

成為一名臨終關懷志願者後,徐舒覺得在安寧病房服務的過程中,其實收穫最多的是自己。面對生死,她開始思考如何活好當下、好好愛自己。

打小起,她幾乎就一直活在自我否定中。

母親是數學專業畢業的“學霸”,徐舒喜歡畫畫和醫學,討厭數學,可為了得到母親的認可,她大學報考數學專業,工作後,甚至成為一名大學數學老師。

生命中有十五年,她都在做自己不擅長、不喜歡的事,那是一種看不到希望的人生。教書十一載,她從大學辭職,成為北漂。

在北京找工作期間有人説:“你一個學數學出身的能幹什麼?” 她想,“哪怕我從此找工作只是為了餬口,哪怕去街上賣煎餅果子,我也逃離了數學。”

徐舒

結婚後,她覺得自己為丈夫和女兒而活。

她在家庭中是一個沒有什麼話語權的人,努力地想成為好妻子和好母親,與丈夫和女兒的關係並不融洽。

如今,她把精力放在自己喜歡的事情上。

她學着如何做好一名臨終志願者,學習攝影,全世界旅行。她樂在其中,甚至忘記女兒的生日,與女兒的關係反倒越來越融洽,女兒鼓勵她,“媽媽,我為你驕傲。”

“我現在想為自己而活,我要一個完全屬於自己的人生。”徐舒非常滿意自己目前的狀態。面對自己的癌症,她多了一份從容,“現在每一天都在做有意義的、自己喜歡的事情,死亡隨時可以來。”

徐舒與她的第一本書《重啓生命》

安寧病房對她來説是一場救贖,是她生命重啓的地方。

在海醫安寧做志願者的這四年中,徐舒見到形形色色的患者及家屬。

有的患者至死也不肯面對死亡,有的患者以不懼痛苦和不懼死亡為榮。

家屬們有的怕收不住情緒,不敢在親人將去之時表達不捨;有的不敢為臨終的家人揉搓身體;也有人拒絕見母親最後一面。

安寧病房的社工志願者為徐舒定製的明信片,以徐舒的攝影作品為主題。

老陳是一位單位主管,年紀輕輕就到了癌症晚期。

他是一位愛乾淨的人,生病後卻無法洗澡。家人缺乏護理經驗,從春節到四月,一直未幫老陳清潔身體。他的母親希望通過頻繁換牀單來達到保持乾淨的目的,被子換來換去,老陳感到折磨。

看着兒子疼痛難忍,母親無助、焦慮。精神長期壓抑令她無法控制情緒,一點小事就會令她心煩意亂,與醫護關係處於緊張的狀態。

志願者團隊裏的心理諮詢師去找老陳母親溝通,瞭解清楚母親內心深處的困擾後,徐舒建議用精油沐浴,為老陳清洗身體。在精油的滋潤下,老陳的死皮和泥垢逐漸暈開。四月的北京,還帶着一絲寒意,徐舒把濕紙巾放在手心捂熱,一點點把泥垢擦掉。

看着兒子身體被清理乾淨,老陳母親懸着的心放下了。

徐舒留了一瓶精油給她,告訴她可以按照這樣的方法為老陳清洗身體。“未來她的兒子離世後,她會覺得自己為兒子做了很多,少一點哀傷和遺憾。”

徐舒在進行航拍

有位“美麗到底”的女患者,是徐舒在安寧病房裏,遇到的最獨立、體面的人。

僅從外表判斷,很難將她歸入生命末期病人的行列。她不止漂亮,還令人驚歎。

她眼睛很大,五官精緻,每逢跟人打招呼時,臉上總帶着燦爛的笑容。志願者幫她理髮時,她要求不能只圖方便剪短,要剪得“有型有樣”。漸漸地,她不能下地了,即使坐在牀上,她的模樣也是美美的、一絲不苟的。

後來她陷入昏迷的時刻越來越多,為數不多清醒的時刻,她會要求護工,在昏迷時也要把她收拾得乾乾淨淨。

住在安寧的日子裏,患者將在某個不確定的時刻與世界告別,迎來死亡。

徐舒希望自己也能活成這位女士的樣子,她敬仰這樣綻放到最後一刻的美麗生命。

徐舒的書

不知不覺中,這些年徐舒對死亡的恐懼與無措變淡了。

通過各方面的學習,她瞭解到,大部分死亡都是平靜、安詳的,會在深度睡眠中完成,死亡其實沒什麼可怕的。“我不再逃避面對死亡,而是能夠淡然以對,並對死亡充滿敬畏。”

徐舒希望能用安寧療護的理念和芳香呵護的方法,幫父親善終,不讓他再像母親那樣孤獨無助地面對死亡。

為此她早早開始做準備:

父親一輩子都不習慣被擁抱、被撫觸。徐舒就讓父親從給她焐手開始彼此觸碰,讓他慢慢適應;

她不忌諱與父親聊關於死亡的話題,告訴父親死亡的過程可以是平靜安詳的,無論如何,她都會拉着父親的手,陪伴他一起經歷這個過程;

她將“四道人生”融入在日常生活中,常與父親互相道愛、道謝。老一輩人不善用言語表達愛意,剛開始每次徐舒問他:“老爸,你愛不愛我?”父親總説她在胡説八道,時間久了,父親回,“當然愛你。”

每一次與父親分別時,她都認認真真説再見,互相招手直到看不到彼此。

她幫父親完成每一個心願,讓父親少了許多牽掛,得以安心快樂的生活。

徐舒撫觸父親的手

2021年4月,當父親經歷次第三次肺炎時,徐舒意識到父親可能快要走了。

她為父親做精油撫觸,講小時候的故事,父親醒着卻很虛弱,像一隻行將熄滅的燈泡,散發着微弱的光。

她回憶道:

“我一手撫觸他的頭頂,一手握着他的手,俯在他耳邊喃喃低語:老爸,您即將開啓生命的下一段旅程,如果您被耀眼的光芒籠罩,請跟着最強的光芒走,那裏温暖、有愛、幸福、 祥和。我會一直握着您的手,陪伴您經歷這個時刻。”

“他的呼吸開始出現間歇,隨後間歇的時間逐漸變長。然後,他身體微微抻動,像是舒服地伸個懶腰般打了三個哈欠,又像是吃着什麼美味,嘴裏嚼着、嚼着。等到咀嚼的動作慢慢停下來,他舒服而滿意地點點頭,慢慢地停止了呼吸…… ”

父親年輕時與小時候的徐舒

一位老師曾告訴她,人去世後,聽覺是最後消失的。

父親停止呼吸後,徐舒與哥哥分別握着父親的手,繼續輕輕地與父親對話,回憶兒時的往事,進行最後的告別。

父親在94歲這年,人生完美謝幕。這一次,徐舒沒有悲傷,而是有一種成就感——圓滿地送父親善終。

父親和母親都喜歡大海,按照他們生前的意願,徐舒和哥哥將父母的骨灰帶到威海海撒區,一邊道別,一邊將骨灰撒向大海。

那天,天空晴朗,風浪很大。徐舒完成了父母最後一個願望。

徐舒與父親

注:圖片由受訪者提供,文中老陳為化名。

封面圖源:《漫長的告別》