超乎你的想象:底層在美華人的真實“美國夢”........_風聞

城管张队长-123456-4小时前

來源:淘啦美國房產

在美國,有這樣一羣華人。

他們不是碼農也不是富二代。

他們英語水平有限,所持的專業證書也沒什麼分量,只能接受非正式工作。

進而讓他們根本沒資格領取失業救濟金,被迫從收入階梯最底層開始。

他們在中國已經工作多年,到美國自然存不夠401(K)養老金,無法安享晚年。

他們沒有遺產可以繼承,也無法扶持子女向上。

在美國,儲蓄賬户和應急基金在很大程度上取決於就業履歷和世代財富,在美國殘缺不全的社會安全網中,他們的困境幾乎沒任何解藥。

關於中國移民和其他亞裔僑民在美國都能風生水起的的假設不僅錯誤,而且有害。

01

美國1/4中國移民生活在貧困中

根據紐約市的計算,1/4中國移民生活在貧困中,這與紐約市和美國其他地方的亞裔社區相當。

截圖來自New York Times

版權屬於原作者

社區倡導者説,華人聚居區所獲政府資助少得離譜,部分原因就在於所謂“模範少數族裔”的刻板印象——在美國的華人,都很有錢。

在這個世界上最富裕的國家裏,人們付出的代價顯而易見但卻常被忽視。

這是我們在某紅書、各大論壇上都難看到的美國部分華人的真實生活:

一對年長的移民夫婦靠撿罐頭維持生計;

一箇中年男子一直做低等零工;

一個鋭意進取的兒子,創業雄心遭到挫敗;

在食品銀行(food pantry)排隊領食物的一對祖父母討論着對下一代的厚望;

一個考入名牌高中的好學生,卻難以出人頭地;

一個團聚的家庭住在地下室裏,颶風來臨時房間裏積滿了水…

02

紐約法拉盛——“他為自由而死”

颶風Ida來臨的時候,華人Hongsheng Leng(冷)和家人躲進了皇后區的地下室。

美國國家氣象局雖然在手機上發佈洪水會威脅生命的警報,但只有英語和西班牙語,想收其他語言的警報必須主動在當地註冊。

這對於英文不好的華人來説,這或許就意味着這一場不小的麻煩……

當時Ida席捲紐約的情景

截圖來自NBC news

晚上9點左右,洪水讓冷家附近的維修孔蓋變成了小型噴泉,一聲接一聲的巨響在街道上回蕩。

Peck Avenue底層的房屋們很快被4英尺深的水淹沒,地下室灌滿了,被困室外的人們爬到車頂上,警察涉水來問是否有人需要幫助,但當晚的混亂中,沒人來過冷家。

他家是日漸壯大華裔美國人羣體中的一員,但卻被排除在“模範少數族裔”神話之外。對美國亞裔的刻板印象是上進、沉默寡言、不受種族主義影響。作為移民,他們成年後到美國,才發現美國幫人脱貧的制度並不是為他們設計的。

冷先生是位受過大學教育的建築設計師、畫家,26年前他持臨時簽證到美國時已經50多歲了,老婆Aihua Shen和女兒Ling留在武漢。簽證逾期後,他變成了“無身份”的黑户移民——合法入境但非法居留,與紐約市10多萬無證亞裔移民面臨同樣的就業挑戰。

妹夫Libin Shen説,Leng一直有個在美國開藝術畫廊的夢,不想面對失敗回國的恥辱。這麼多年過去,持續的健康問題,幾次大手術,讓他無法勝任餐館等需要大量體力的崗位。而且,他幾乎不會説英語。多年就靠打零工維持生計,在街頭賣自己的藝術品,也在一家平面設計公司接活。2004年靠申請庇護避免回國。

10年後,老婆孩子也過來了。一家人在地下室團聚——租金昂貴的紐約,有約5萬套非法地下室。鄰居説,一家人偶爾靠撿破爛度日,也試着修和賣電子產品。賣不出去的東西和壞零件散落到別家門口,就會引發糾紛。在紐約華人聚居區之一的法拉盛,經濟拮据並不罕見。在冷家所在的郵編區,超70%居民是亞裔,每4名亞裔居民中就有1人生活在聯邦貧困線以下。其中許多是華人,約佔當地亞裔的四分之三。

市政記錄顯示,有人對冷家一家所住的大樓進行過匿名投訴,發出過6份違規通知,最近一次在2007年,稱車庫和地下室被非法改建為公寓,但檢查人員無法進入。經過兩次檢查,投訴才得以結案。物業的業主EW Escrow沒有回應置評請求。

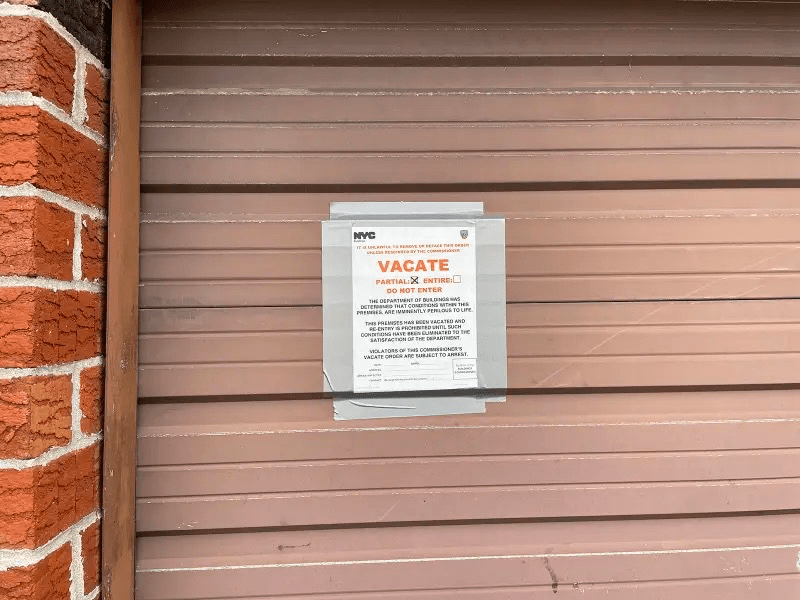

△紐約法拉盛冷家所在樓房車庫裏掛着一張清退令。

版權屬於原作者

妹夫Libin Shen説,妹妹Aihua並不願意透露他們的情況:“她在美國時候從沒告訴過我們任何負面的事情,總説一切都很好。如果我知道她的生活狀況,作為哥哥,會立刻讓她回來。”

颶風帶來的雨勢減弱後,警方接到一個911報警電話,一名男子和兩名女子昏迷在地下室內,沒有任何反應,急救人員當場宣佈死亡。根據建築部記錄,這棟兩户住宅已被改成了七户。緊急救援人員發現地下室沒有必要的備用逃生出口。

△紐約法拉盛冷家的地下室入口。

版權屬於原作者

Hongsheng Leng終年82歲,老婆Aihua Shen終年65歲,女兒Ling終年31歲。

中國那邊,Shen家直到4天后才通過美國一個社區組織得冷一家三口的死訊。Libin癱倒在地,他聽説了紐約遭受着颶風,但不知道他們一家住地下室。從未想過他們會面臨真正的危險,也從未想過當晚紐約市緊急服務會癱瘓。他説冷家“有去美國的自由”,“我聽到美國夢的時候,唯一想説的是他為自由失去了生命。”

在颶風Ida歷史性的洪災中,11名地下室人員死亡,其中大部分是亞裔,包括華人家庭。

冷家一家的地下室很快被拆毀,在美國的生活廢墟中被抹去。房子正門上還留着一個褪色的“福”字…….

03

哈萊姆區——“社保支票解決不了問題”

2018年11月,這對夫婦離開中國的兒孫來到美國。

洪災前,Yao Pan Ma和老婆在唐人街的住了才1年多的公寓被火災燒燬。幾乎別無選擇的他們搬到了老婆年邁的父母家,在哈萊姆區Harlem,那裏的居民世世代代都面臨着種族主義和經濟困難的衝擊。2020年3月疫情來臨,以前在中國做點心廚師的Ma丟了在唐人街餐廳做飯兼洗碗的工作。

61歲的Ma沒有過正經“工作”,沒資格領失業救濟金。岳父母都90多歲了,領的社會保險金加起來不到1000美元——這養不活他們4口人。作為家庭發言人兼社區倡導者的Karlin Chan説:“四口人,你儘可以節衣縮食,但到底一張社保支票是遠遠不夠的。

因此,2020年,Ma和老婆開始撿瓶子維持生計了,每瓶5美分。

疫情對亞洲新移民以及沒有受過大學教育的人打擊尤為嚴重。在美國,有養老金或401(K)的人退休金要高得多,而沒有的美國老年人只能靠連基本需求都不總能滿足的公共項目。社會保障金是根據個人收入歷史記錄發放的,對低收入羣體或較大年齡才來美國的人不利,在美國亞裔社區老年人羣體中尤為明顯。

根據社會保障局的報告,亞裔美國人和太平洋島民男性的社會保障年收入比平均而言的男性少14.5%,亞裔美國人和太平洋島民女性的社會保障年收入比平均而言的女性少11%。根據人口普查數據,65歲及以上亞裔有11.7%生活在聯邦貧困線以下,而白人老年人這一比例僅為7.3%。

疫情爆發後,針對不同亞裔的暴力種族主義報道不斷升級。

2020年,舊金山一名收垃圾的老年華人在圍觀羣眾面前慘遭奚落、襲擊和搶劫,當時有人喊“我恨亞洲人”。

2021年4月23日,一個晴朗温暖的夜晚,20:15左右,Ma在紐約哈萊姆區第125街撿瓶子時遭到襲擊。視頻記錄顯示一名49歲的男子從背後接,將他打倒在地。肇事者Jarrod Powell反覆踩着Ma的頭部,直到其滿臉是血在地上一動不動。醫護人員將他送往哈萊姆醫院中心,發現他腦部出血,面部骨折。

△襲擊Ma的嫌疑人。

版權屬於原作者

事後Jarrod Powell向警方陳述,他心裏想的是:“我不會讓你起來的”。曾有一名韓國人和一名日本人搶劫並電擊過他,他覺得其中一人就是Ma。根據法庭記錄,他沒提供任何涉嫌搶劫犯罪者的描述細節,只説他們是亞洲人。這起事件只是紐約警察局2021年前三個月80起反亞裔仇恨犯罪中的一起。肇事者和律師都拒絕了採訪要求。

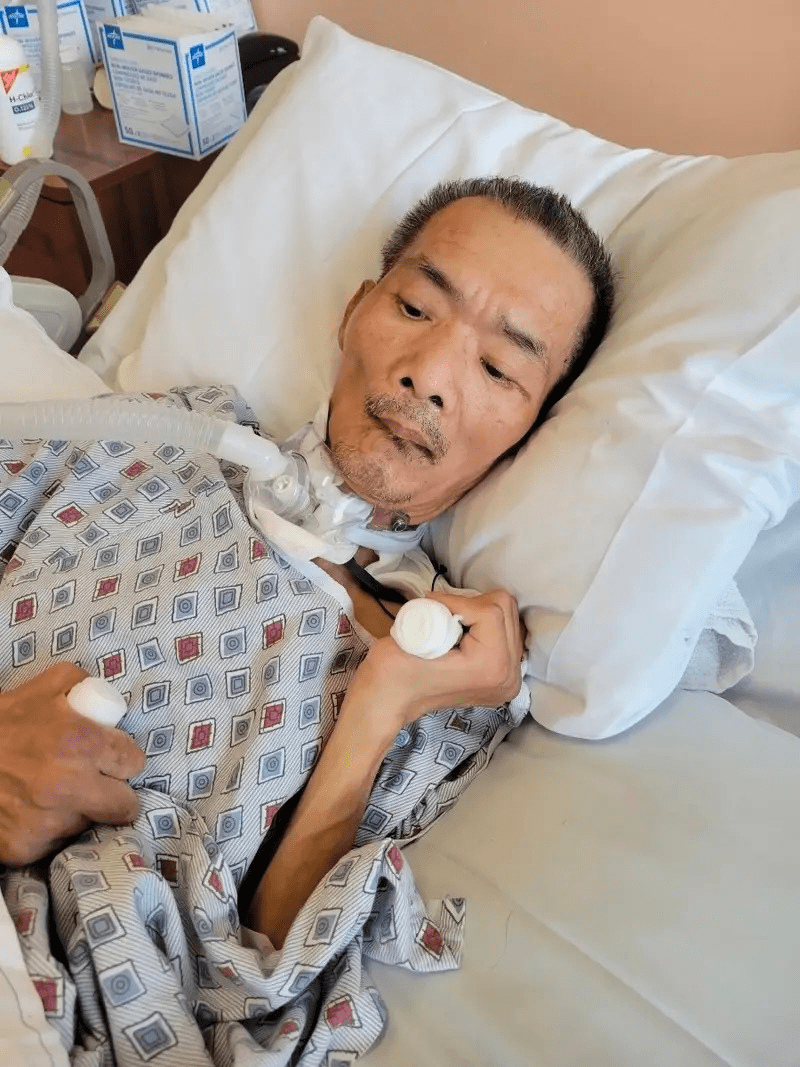

Ma仍在昏迷,他老婆早已怕得不敢出門撿瓶子了。做了幾個月家庭保健助理後又再度失業。

Chan最後一次在醫院見到Ma時,幾個月不斷惡化的營養不良已經讓他虛弱不堪,幾乎成了“木乃伊”。“每次我去看他,心裏都湧起一股火。他醒來的機會日漸渺茫。”

11月初,Ma轉入臨終關懷。老婆去看他時,仍會放中國古典戲曲,希望他能聽到。

△醫院裏的Yao Pan Ma。

版權屬於原作者

Chan説,看到身邊中國移民每天面對的失望,不禁想起150年前先輩們在太平洋對岸所謂金山傳言的誘惑下來到加州。“很多人到了才發現街道兩旁不是金山,而是垃圾和糞堆。”

04

南布魯克林——“我以為到了天堂”

兩年前,一位只肯透露姓氏的中年男子Yu來到布魯克林,在一家華人企業做房屋裝修承包商,勉強維持生計,每天掙大約100美元,好的時候持續有活兒,有時一個月只幹一周。

經過14年的移民長跑,2019年7月,Yu一家三口終於到美國。Yu通過翻譯説:“我想看看世界其他地方有什麼,看看發展如何,真是個夢想”。

他們一家離開廣東台山前往紐約投奔姐姐——早先移民潮中有許多台山人。一家三口在Gravesend Bay附近一處公寓安頓下來。夫妻倆住卧室,女兒住客廳。50多歲的Yu做兼職,老婆接受州政府要求的培訓,成了家庭護理員,不會説任何英語的女兒進了紐約公立高中。

疫情前他們剛剛安頓下來,正為打黑工後果焦慮不安的Yu,很快就發現自己沒資格領失業救濟金。妻子剛剛完成培訓,有了份時薪15美元的家庭助理工作,但彼時疫情每天造成數百名紐約人死亡,她害怕感染辭掉了工作——主動辭職讓她也沒了領失業救濟金的資格。女兒遠程上網課,被社會交往隔絕在外,更難適應新環境。幾個月過去,他們很少出門,沒人賺到錢。

Yu這樣的老年移民,經濟的穩定性可能很脆弱。許多人缺乏世代相傳的財富,甚至沒有應急儲蓄。為了在短期內生存下去,許多人不計報酬地工作,以犧牲長期所需的福利為代價。

△2021年11月21日,紐約南布魯克林區的Yu。

版權屬於原作者

由於沒有收入,Yu一家負擔不起每月1,500美元的房租。作為移民申請的一部分,他們那位在美國養老的擔保人朋友同意在法律上負責撫養他們,付了幾個月房租。但由於賺不到錢,也得不到政府救濟,Yu一家在別無選擇的情況下做了所有美國人都會做的事——借錢。沒有信用記錄的他們能靠家人接濟,儘可能少花錢,吃當地公立學校的免費食物。

Yu説:“我們希望女兒能像龍鳳一樣,飛黃騰達。”

城市重啓後,Yu老婆每週給一位中國老人做6天家政服務,但這連一家的日常開銷都不夠,還款更是遙遙無期。Yu也在一家中國人開的窗户製造商那找到了每週工作6天的工作。

58歲的Yu説:“剛來的時候,我以為自己到了天堂,但這裏工作更苦,我在中國不用工作那麼長時間,我們倆每週工作6天。這和我想的不一樣。”

Yu想學英語,但每週只休1天,很難抽出時間。市裏有免費的英語課,但名額供不應求,要排隊。也許假以時日,Yu快20歲的女兒會幫他們實現夢想。疫情第一年裏大部分時間學校都是關閉的,女兒與其他許多學習英語的學生一樣,一直在努力跟進度。

05

曼哈頓唐人街——“問題一直在,但無人問津”

Patrick Mock的父輩長期懷揣美國夢,他長大後成了一名商人,經營一家中式烘焙店,也通過卡牌遊戲《Magic: The Gathering and Pokémon cards》和《神奇寶貝》貼補家用。27歲時,他還住在自幼長大的唐人街房子裏,月租700美元。

他和許多年輕創業者一樣努力奮鬥,但卻沒有家族財富來助他一臂之力。“我的浴缸還是在廚房裏,廁所還是在走廊裏。唐人街是因種族主義攻擊和歧視而形成的一塊民族飛地,這棟樓和唐人街其他地方一樣,到處都是粘鼠板和捕鼠籠。”

雖然父母來美國是為了給下一代創造更好的未來,但Mock説:“我仍屬於低收入階層”。他爸爸是名廚師,常去馬薩諸塞州工作,每週有一天回紐約,媽媽在一家託兒所工作直到患上乳腺癌。

他一生都在曼哈頓下城的唐人街,周圍都是在為生計而掙扎的人——從想方設法餬口的老年人(有的靠賣賭場穿梭巴士賭博券過活),到收銀員、出租司機、餐館工、送貨司機和家庭保健助理,他們構成了這座城市大部分低薪的勞動力。Mock説:“問題一直存在,但沒人談論它。”

大學第一年,他向親朋好友借錢,還賣掉了一些值錢的交易卡,投資了唐人街一家餐館Joy Luck Palace。“我爸媽沒那麼多錢,所以我不得不四處打聽,得有銀行信用,我沒有。我的個貸都是親朋好友那借來的。白手起家時,你會努力抓住每一個崛起的機會。”

計劃落空了。

2018年,一位商業夥伴離開餐廳時,Mock舉手接任首席執行官,但他很快發現賬面出現了鉅額赤字——餐廳沒錢了。他接手的幾個月後,一次午餐輪班時,公用事業公司來關了煤氣和電源,餐廳就此倒閉。房東和供應商找他要錢,工人們起訴他拖欠工資。

當時Mock 24歲,他形容自己“年輕、愚蠢、天真”。接到訴訟時他還在上大學,業餘為一家DJ公司打雜。被嚇得半死的他請不起律師,也還有期中和期末考試。由於被告沒出庭,原告默認勝訴,但工人們一直沒拿到工資,Mock還揹着餐廳欠的税。

Mock依然夢想遠大。他説:“美國夢有一點是,人們都會告訴你‘振作起來,重整旗鼓’。”

△2021年11月20日,Patrick Mock在紐約唐人街的家中。

版權屬原作者

他爸爸到達美國是一段長達10年的旅程。20世紀50年代離開中國時,美國仍嚴格限制北歐和西歐以外國家的移民。為此他爸到巴西生活了10年。1964年,就在美國對其他地區人口開放移民前,他最終加入了巴西籍,繞過美國的限制進了美國。他媽媽20世紀80年代到的巴西。

疫情讓一切陷入停頓時,紐約亞裔僑民失業率飆升至近26%,是所有種族和族裔羣體中最高的,超過全市20%的總體失業率。中國城部分地區所在的郵編被排除在城市低收入地區貸款計劃外,因為那個郵編也涵蓋了以白人為主的富裕社區Soho和Tribeca。在地理上與白人社區毗鄰的中國城,在尋求幫助時被富裕的白人們“連累”了,這幾乎是亞裔美國人與白人毗鄰所帶來的問題的縮影。

唐人街經濟遭受重創。沒工作的人擠滿哥倫布公園,有些人晚上只能睡紙板。其他城市失業的餐館工湧入唐人街,希望覓得新機,但卻一無所獲。

△紐約唐人街

版權屬原作者

在城市逐步重新開放的過程中,前紐約市長白思豪2020年8月到訪唐人街。Mock在街上找到市長,請求“多一點希望,多一點信心”。他希望市政廳能幫他在週末關閉街道、禁止車輛通行,增加裝飾燈、增加室外用餐的座位,就像在Little Italy一樣,幫助營造一個更有節日氣氛的環境。但一段視頻拍下,市長架不住Mock激動的情緒,走開了。這一幕短暫的交流在當地引發軒然大波——正是美國白人對唐人街居民長期漠不關心的表現。

他的情況美國很常見,美國長期吸引願意犧牲自己來換取向上發展機會的奮鬥者。他説:“這是一片移民之地,我們都在逃避些什麼,想獲得更好的東西。”

06

曼哈頓下東區——“我們又窮又老”

在離唐人街不遠的Williamsburg Bridge附近,每天為多達750人提供服務的非營利組織UA3食品銀行外大排場龍,隊裏幾乎全是上了年紀的中國人。

△2021年9月27日,紐約市下東區,居民們從非營利組織UA3領取食物等救濟,組織每週在室外捐2次食物,每週服務大幾百人。

隊裏一位叫Ge的女性(她一樣要求只透露姓氏),今年67歲,是位剛退休的家庭助理。十多年前,她在中國南方種稻子,如今在美國看着等待領取食物的人們,她説:“我們又窮又老,這就是我們在這的原因”。現在她靠每月社會保險金的540美元和女兒的接濟勉強度日。“我甚至房租都付不起(每月900美元)。”

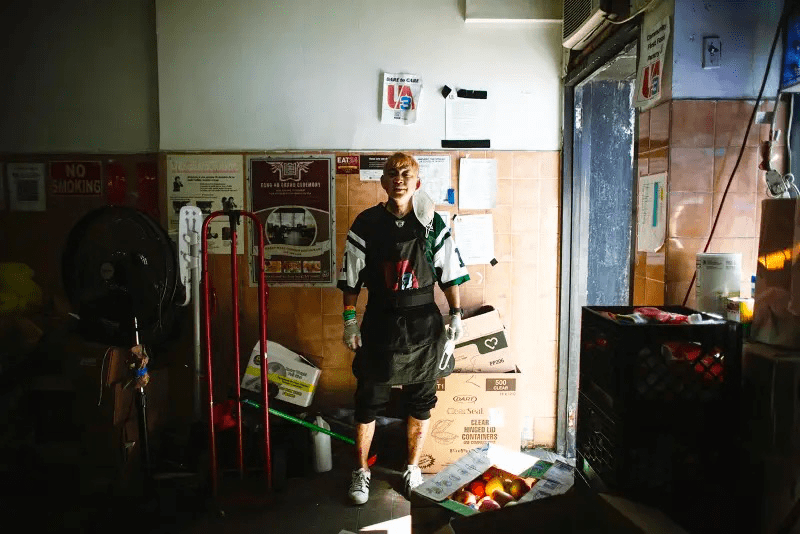

食品銀行的志願者們每天工作9小時,快節奏地搬運、拆箱沉重的食品和疫情物資,比如洗手液和口罩。志願者之一的William Yu在疫情首年的夏天失去了社區大學的工作,當時還正處於中風後的恢復期。六十多歲的人重返工作更難,移民50多年的Yu靠着退休儲蓄勉強度日。

△2021年9月27日,紐約市UA3志願者William Yu。

那天早上,隊伍沿人行道蜿蜒,有人推着印有大公司標誌的手推車,像在做促銷;有人戴着帽子、打着遮陽傘。街的正對面,Vision Urbana一家為當地拉丁裔和亞裔居民服務的非營利組織食品銀行外,另一隊主要由東亞人組成的隊伍包圍着整個街區。兩條鏡像般的隊伍一天中像是從未縮短過。

他們多來自中國農村,不會説英語。

07

曼哈頓大橋附近——“這是家”

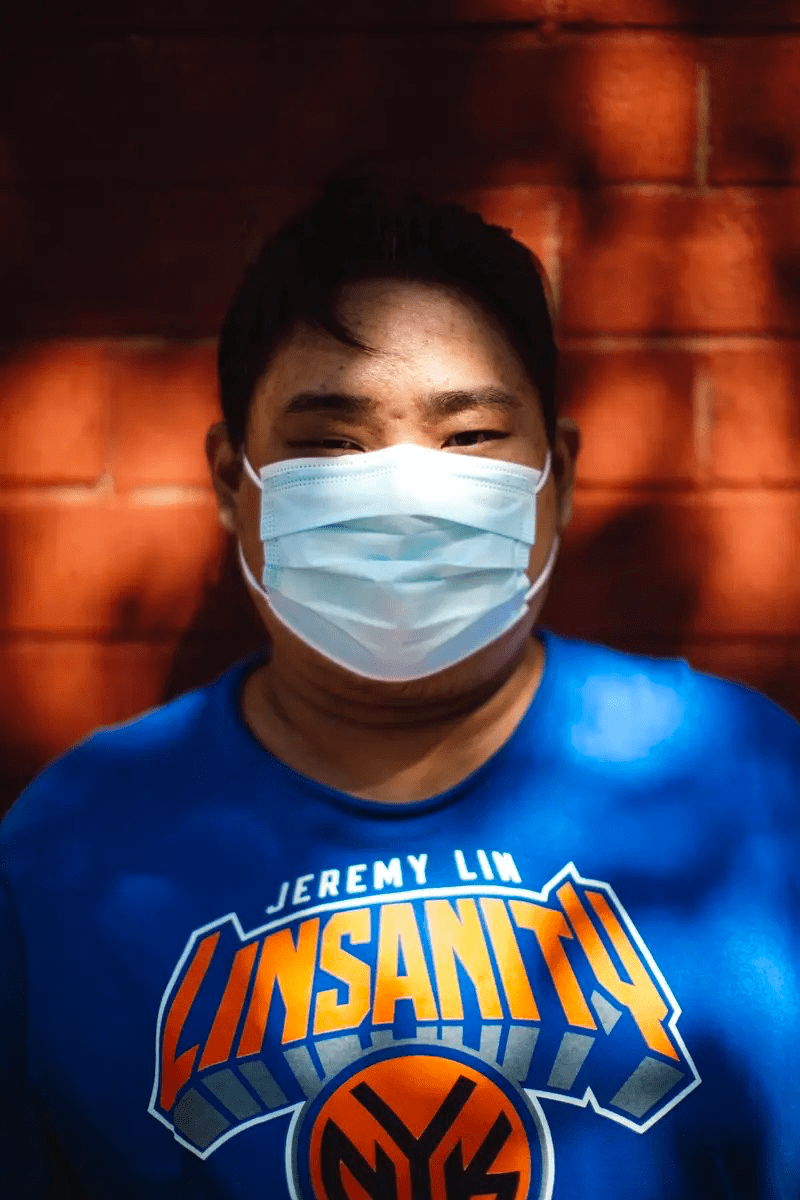

36歲的William Lam是當天上午排隊的年輕人之一。

△2021年9月27日,紐約市,William Lam排隊等待領取UA3的食物等。

二十多年前,Lam還是曼哈頓Stuyvesant High School一名學生,這所排名很高的公立學校如今已成了市不平等和種族隔離教育系統備受爭議的象徵。學校72%學生是亞裔,而曼哈頓約三分之二公立學校學生是黑人或拉丁裔。專科學校的大部分亞裔學生來自低收入家庭,專科學校亞裔學生貧困率高於市學生的總體貧困率。

Lam父親在他2歲時因癌症去世,生前在唐人街經營一家熟食店。過去30多年裏,他和曾當過家庭服務員,也在學校食堂工作過的媽媽一直住在下東區曼哈頓橋和Williamsburg bridges之間的一個16層磚塔住宅中。根據紐約市住房管理局的數據,那個住宅區26%居民是亞裔。一居室公寓月租金500美元,由於收入較低,網絡、電話和電視套餐都有折扣,每月賬單減至200美元。

高中對Lam來説很難,同學們會向他扔紙和粉筆。老師也不怎麼管他,科學課上得尤其艱難。2001年9月11日,當兩架飛機在高中附近僅幾個街區的地方撞向世貿中心時,Lam正在上體育課。“我聽到了巨大的聲響,像是飛機的聲音,速度很快,聲音很大,還有墜機聲”。911襲擊發生後,他學業上舉步維艱,最終輟學。

如今,Lam偶爾在一家電子遊戲機商店打工,但主要靠每月700美元的社會安全殘疾保險金維持生計。

平日裏,Lam會和媽媽一起玩電子遊戲、和朋友聊天、看港劇。“父母希望我快樂。當然,他們希望我讀書畢業找份工作,但很多事情不是我能控制的。有時候,我無法實現他們的夢想。”

Lam想自己開一家店,但沒錢。媽媽膝蓋受傷後提前退休,由看護照顧,她花大把時間在公寓裏,眺望附近的醫院,看着人們走過。他説:“這就是家。30年了,很難想象要搬家,我媽在這很開心,她説她要在這終老”。