隱形寫作將成為開放社會的一種大趨勢 文 曹喜蛙_風聞

评论家曹喜蛙-关注新世代,关注新艺术11-17 19:29

隱形寫作將成為開放社會的一種大趨勢

文 曹喜蛙

我追求的寫作是一種隱形寫作,從最早的詩歌寫作,到後來的哲學寫作,到現在的當代藝術和美學寫作。這種隱形寫作是互聯網社會產生的,主要呈現為當下自發的自媒體寫作,不追求那種專業發表,更不追求商業利益的出版,只是開放社會的一種寫作表達,行使一種當代社會公民個體的表達權力,這種隱形寫作與所謂專業寫作不一樣的地方就是它的純粹性,只是一種自我精神的需要,更重要的是不以損害別人的利益與自由為目的。

這裏從本人的隱形寫作的逐漸形成説起,我的隱形寫作當然是漸漸自然形成的,並不是一開始我就願意這樣的,只是寫着寫着突然發現自己周圍沒有幾個人,或者別人把我拉下了距離,至少客觀上我與別人形成一種距離,我的寫作一直沒有停,但已經與別人不在一個平台了,至少在所謂文學界或詩歌界已經不知道我這個人了,這是最早我在隱形詩歌寫作形成的過程突然感知的。

我的隱形寫作應該是21世紀初形成的,那個時候網絡在中國剛剛普及,也就是説我的隱形寫作就是互聯網促成的,首當其衝的就是我的詩歌寫作。

應該説有了互聯網後,我基本就在互聯網上活動,先是我在《中國詩人》雜誌上發了一篇《詩歌是我獨自一個人的宗教》,此後標誌性的行動就是不再主動向任何主流媒體投稿詩歌了,同時還在天涯社區論壇我的博客正式宣佈不再向主流媒體投稿詩歌了,這個是我的個人行動,也沒有人關注我,但我自己卻是當真的,不過還是經常在論壇偶然發發詩歌,相信我這樣的詩人很多。

21世紀最初的十年,我與所謂主流詩刊代表的詩界就基本斷了關係,一方面是不向主流詩刊投稿,不參與相關詩歌活動,只與少數詩人保留朋友關係,另一方面是儘管我自己還在紙媒工作,卻對紙媒詩歌刊物不感興趣,獨偏於互聯網,而很多所謂的網絡詩人卻努力向主流詩刊、詩歌界靠攏,以獲得所謂主流詩歌界權威的認可,一般詩人自然沒有我這樣的決絕,當然詩歌界也不缺我一個,你不向他們靠攏他們也就把你忘了。

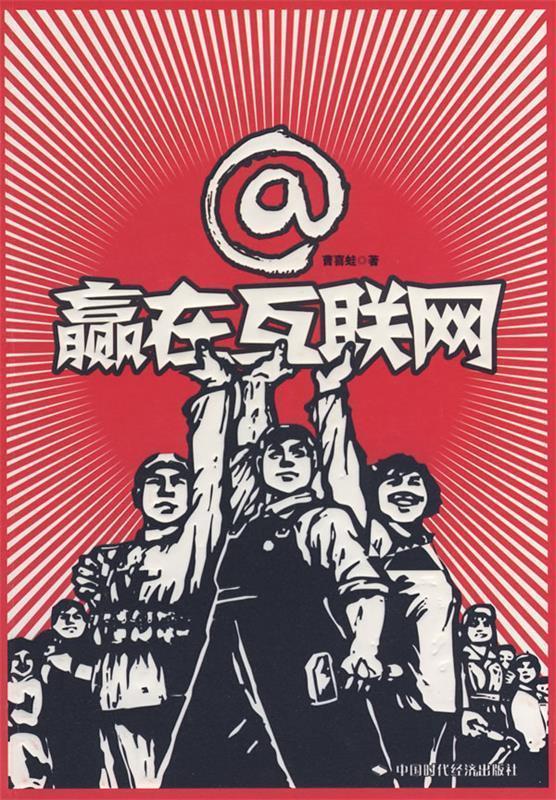

其實,那個時候也不是我有意要與詩歌界斷絕關係,那個階段我把更多時間用於互聯網哲學的研究,大概用了十年的時間,到2008年我就出了一本研究互聯網哲學的小書《贏在互聯網》。那時互聯網剛剛興起,我敏鋭的覺得互聯網將會改變我們的現實生活,一定會在哲學文化上發生重要的變化,所以才不惜把業餘時間都奉獻給互聯網哲學研究。

在研究互聯網哲學的那段時間,其實我並沒有停止詩歌寫作,只是完全變成隱形詩歌寫作,來了靈感就寫,寫完就扔在那,記得那時主要寫在兩本詩集的空白處,畢竟詩集都有大量的留白,不料在報社搬家時,把一個箱子丟了,始終沒有找回來,而那裏邊有我寫的一部30萬字的長篇、幾個中篇和兩本實際是詩稿的詩集,至少有200首詩稿吧,其中有一首長詩,有不到100首短詩,還有100多首古皮氏城紀事,這可是我的十年的隱形寫作啊,丟了自然不免有點泄氣,它們倒是徹底的成了隱形寫作的奠基了。

到這個階段,我的隱形寫作,不光詩歌是隱形的,包括互聯網哲學研究其實也是隱形的,因為哲學學術界也沒有接納我,因為我也不在哲學界的主流刊物上發論文,因為我沒有在大學或研究機構上班,也無須發論文去評職稱,所以我也不稀罕在哲學學術刊物發表文章,我的互聯網哲學研究文章也是發在互聯網上,至於學術界對我的互聯網哲學有沒有討論我也不關注,只是偶爾搜索發現有博士論文提到過,再一搜索確實有主流媒體專文評論過,不過我沒有參與過任何學術討論,基本上我的互聯網哲學寫作還是可以歸入隱形寫作。

我這個人信仰淺嘗輒止,不戀戰,喜歡打一槍換一個地方,獨行俠慣了,基本上所到之處人家都把我稱為一個新人,一直就是詩歌新人,哲學新人等等。後來,我又跑到當代藝術界攪局起鬨,又當了當代藝術批評的十多年的新人。

我這種獨特的個人寫作研究,我曾經想把它歸到一類,想了很久,覺得酷似隱形寫作,幾乎任何權威都不喜歡我這樣的作者,人家不知道你從哪裏鑽出來,就像政協代表都會分界別,軍界、企業界、科學界、文學界、文藝界、婦聯界、華僑界、農民界、工人界等等,哪個界都沒法把你列進去,因為每個界別都有自己的代表。乾脆,我就自己列一界別吧,我就是隱形寫作界的,我上網搜了一下“隱形寫作”,搜出戴錦華的《隱形書寫》,還搜出一個作家伊塔洛·卡爾維諾,他的小説也描寫隱形人物也算隱形寫作,你看我連隱形寫作也當不了獨霸了,當然還會有更多相似或類似的隱形詞語。

戴錦華教授

《隱形書寫》是1999年9月江蘇人民出版社出版的一本圖書,作者是戴錦華,北京大學中文系教授、博士生導師。

《隱形書寫》主要講述了大眾文化在90年代不為人知的隱形社會價值,她是描述正在形成的大眾文化,是對隱形社會價值的評論,是對社會新現象的關注。這裏的大眾文化,是追求普通幸福的世俗文化,是相對於追求崇高目的革命英雄文化而講,現在似乎已經達到了目的。

我這樣的隱形寫作,只是她關注的一種社會現象中的某一個人或路人甲乙丙丁,她的大眾文化關注的也只是對一個大數據或現象的分析研究,我只是這個現象的大數據的一個數字或數碼,幾乎相當於電腦計算機的0.0000000001,而我更關注我自己作為一個個體寫作的自由或現實處境,向度完全風馬牛不相及。

戴錦華關注的大眾文化,依然是後來變成流量英雄或偶像的大數據,依然不會是我這種沒有任何流量的真正隱形寫作,而我這種真正的隱形寫作,只是在當下現實移動互聯網的微信圈羣、公眾號發一發帖子,然後自生自滅,依然被權威的什麼界拒之門外,分明我的隱形寫作在現實中跟戴錦華的書寫不是一個重量級,但我的這種處境卻跟當年的孔老二或孔老師那如喪家之犬一個樣,當然我也沒有人家孔老師的克己復禮可以教導人,我只是教大家革命早成功了,現在不需要革命只需要起鬨,那種現代起鬨、有秩序的起鬨,限定在藝術追求範圍的起鬨美 。

不過,即使前面已經有戴錦華的《隱形書寫》,也不妨我有自己的隱形寫作,她有她的隱形書寫,我也有我的隱形寫作,既然都跟暗物質一樣就讓它們相撞吧,讓隱形書寫與隱形寫作互相覆蓋吧,即使開放社會也並不是什麼都是露天的,也不是就沒有一點社會壓力。

書寫與寫作,在漢語裏都不是一個詞,但還是往往會被搞錯,沒準在英語裏就是一個詞,我英語不好,就不在這裏談了。

伊塔洛·卡爾維諾(1923年10月15日—1985年9月19日),是一位意大利當代作家,主要作品有小説《分成兩半的子爵》、《樹上的男爵》、《不存在的騎士》等,這三部總合為《我們的祖先》三部曲,基本以幻想和離奇的手法寫作小説,或反映現實中人的異化,或諷刺現實的種種荒謬滑稽。卡爾維諾於1985年被提名為諾貝爾文學獎獲獎者,卻因於當年猝然去世而與該獎失之交臂。不過,我沒有看過他的小説,這裏就不説了,只知道他也關注現實中的隱形人物,僅僅聽《我們的祖先》這幾個小説的名字就夠荒誕了。什麼是分成兩半的子爵?什麼是樹上的男爵?什麼是不存在的騎士?基本上都是平時見不着的抽象或哲學的隱形人。

至於我説的隱形寫作,主要表現為以下特徵,也是對自我的隱形寫作的審思:

一、這種隱形寫作主要為非專業寫作,屬於真正的大眾寫作,當下主要表現不向主流媒體靠攏,不投稿,不掙稿費,純粹屬於自娛自樂。

二、這種隱形寫作即使在互聯網的平台發佈,也沒有所謂資金支持平台流量支持,甚至有平台打壓的個別的時候。

三、這種隱形寫作即使出版社能出版,也多為自費出版,得不到相關基金的出版支持,所謂隱形寫作就是沒有系統支持的寫作,隨時可能餓死。

四、這種隱形寫作,並不是所謂非主流寫作,只是商業不支持、資本不支持、社會不支持的寫作而已,甚至是一種先鋒前衞、一種大趨勢、有更多的潛在受眾,但目前受眾還看不到其意義的寫作。

五、這種隱形寫作自身當然有毛病,有缺點,甚至引起當下其他人的反感,只是這種反感、不支持行為本身也值得懷疑,因為它們可能被某種觀念或潮流誤導,所以隱形寫作的意義主要表現為一個成熟的行動個體的常識表達。

六、這種隱形寫作者,往往不積極,不善於鑽營,不功利,不拉幫結派,甚至不樂意參加各種組織和活動,有點太潔身自好了。但我們的社會恐怕還不甚成熟,還有些不按流程辦事、不照章辦事,什麼都還要看面子看出身,或者看領導、看權威、看市場的意思,就是還有人不習慣看自己的心到底有什麼需要。

七、這種隱形寫作者,當下可能更樂於享受隱形寫作的狀態,更有點隱世的自由心態,客觀上可能還在進行所謂的修煉,或者還在等待某一種更加徹底的開放。

八、但這種隱形寫作的存在,儘管是一種純粹心動的隱形寫作,但有可能遭遇一種明明我一直寫作但會別人就是看不見當你徹底隱形或不存在,也沒有人樂意去看因為它有可能沒有當下的利益或什麼好處,但正因為如此才要有人表達,這也是一種現代人的社會責任,對當下社會存在問題的批評,畢竟隱形寫作還是一種自我表達,也可能是一種獨立的批判。

九、這種隱形寫作恐怕不是單純個體寫作,我們的隱形寫作是開放透明的寫作,它不是一種黑暗社會的忍受或抗爭寫作,儘管這個民族骨子裏也有一種忍者的基因,但忍受不是開放社會里個體的存在境域。

十、以上是我的隱形寫作的自我反省,也與其他的隱形寫作者暗暗握下手,不過這與非隱形寫作者無關。

2023/11/13於北京月牙殿