《我本是高山》,為什麼我們如此在意那些“細節”?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-48分钟前

文 | 嶢嶢

不知道從什麼時候開始,性別議題跟婦女權益不再是一個需要被嚴肅對待的問題,而是一個爛大街的、可以從中謀利、甚至給某些沒做好本職工作的片方遮羞的東西。

不知道從什麼時候開始,境外勢力也不再是一個需要被百倍提防,小心警惕的事情,而是被瘋狂的隨意化、娛樂化、擋箭牌化,彷彿無論你做錯了多麼大的事,只要你提出有境外勢力的插手,那麼作為你“自己人”的“我們”,就有義務必須和你站在一起,原諒你的錯誤,甚至是用胸口接下你捅給自己人的刀子。

而這樣的證據往往又很好找。中國人民遍佈天下,用vpn的人眾多,找出一些ip不在國內的發言即可,只要找出來了,矛盾就被轉移了,我們就不能再批評了,誰再批評誰就成了狼子野心、成了有組織的攻擊、成了境外賬號、成了居心叵測、成了披着羊皮的狼、就是喪良心的雜音,就成了“正義的六公主”的對立面——“醜陋的六公公”,就差説你不是中國人了。

而這些可都是中國電影報道——央視電影頻道的官方微博,亦或是背後的以張桂梅校長為原型的電影《我本是高山》劇組的意思。

然而誰都可以質疑我是不是中國人,唯獨這個片子,它不行。

《我本是高山》的正式上映時間是本週五,沒看過點映的朋友可能並不知道里面究竟有多離譜,這裏就這麼説吧,它篡改了包括山區人民的生活方式、山區女孩子們的精神狀態、當地政府在華坪高中辦學中的參與度、現實中辦學困難的來源、以及最重要的張校長本人的信仰支柱問題,並讓其為自己的想法服務。

他們拍的不是張桂梅,他們拍的是**《‘我’在馬路上遭遇車禍然後轉生成為了張桂梅》**。

先説最受爭議的把學生酗酒的父親改成酗酒的母親的問題吧,試問各位讀者中那些農村長大的朋友,你們在自己曾經的農村老家有沒有聽説過方圓幾百裏酗酒的母親?你們聽到更多的是誰家吳老二成天喝酒腦血栓噶了,還是誰家劉大姐不照顧孩子成天從早到晚沒日沒夜的喝酒?

是前者吧。

有人可能想説説那肯定也有酗酒的母親呀,而且人家都説了,重要的是後來張桂梅老師對母親同等的拯救。

好,是有,但其一片方強調故事根據真人改編,現成的故事已經足夠精彩並不需要你來添磚加瓦,其二若是片方想要編出比現實更精彩的故事,那他們也必須得考慮現實裏的觀眾能不能帶入的問題吧?

大家知道哪裏的母親喜歡酗酒嗎?

美國的母親喜歡酗酒。

美國的問題家庭一般都是父親家暴,母親酗酒;或者是父親拋妻棄子,母親酗酒;亦或是父親吸毒,母親酗酒。反正你就隨意組合去吧,真的,大家現在就可以上網搜一搜,看看美國加母親加酗酒的關鍵詞能搜出多少東西,中國加農村加母親加酗酒又能搜出多少東西。

在我當初玩的一款美國開發的遊戲《以撒的結合》中,最讓我印象深刻的一點就是以****撒那酗酒的母親跟離家的父親,曾經讓我大為震撼。

而你説巧不巧,本片導演鄭大聖的碩士,就是在美國芝加哥藝術學院念得。

這裏筆者必須強調的是我對出國留學這件事本身沒有任何的意見,博採眾長當然是好的,但你能拍美國舊金山創衞工作小組與街道辦之間的矛盾麼?你能拍芝加哥計劃生育委員會改組麼?

不能吧,既然不能,片方又為什麼要在中國,要刻畫一個如此小眾的酗酒家暴的母親形象?

對此,我是萬萬沒想到導演居然還會出面回應,在最近一次路演中面對觀眾的相關提問,導演回答説**“酗酒母親是劇組在當地調研時看到的情況,在山區裏類似的情況很多,甚至遠比我們畫面裏呈現的更加不堪”。**

他們調研了?不,如果你瞭解了更多有關電影中的細節,就會發現要麼是劇組根本什麼調查工作都沒有做,要麼就是他們調研的地方壓根不是雲南麗江的華坪山區。

因為片中不僅有酗酒的山區母親,還有逃課逛街上網吧的山區女學生。

是,張桂梅考試是抓過晚上去網吧的學生,但那並不是當地受教育機會相對較少的女學生,而是張桂梅在接手一個特殊班級時一些家境可能比較好的男學生。以當時一小時兩三塊錢的網吧也絕對算不上便宜,怎麼看都不是片中衣服簡陋的女學生們能夠隨隨便便負擔得起的程度。

不知道劇組有沒有看過這篇文章,2007年,總是穿着樸素破舊衣服的張桂梅,拿着縣裏資助去黨代會買正裝的7000元毅然決然地給學校購置了一台電腦,還因為穿着破洞牛仔褲去黨代會而被記者小聲提醒,假如當地人在零幾年便寬裕到了隨便上網的程度,那麼張老師又為什麼要節衣縮食,只為了給學校添置一台計算機?

我毫不懷疑,若是讓他們拍個外賣員,那恨不得一天只送五單,剩下時間都在club蹦迪;拍個程序員,恨不得各個都有私人飛機,週末排隊去紐約喂鴿子。

他們的想象力幾乎被財力鎖死了下限,富裕的生活壓的他們喘不過氣,懶惰的行事作風讓他們根本不想搞什麼“上山下鄉”,下意識的心理讓他們自以為了解窮人,殊不知他們能接觸到的不論是中國大城市裏的底層人還是美國社會里的底層人都跟連基本生存都無法保障的窮苦人家毫無瓜葛。

在真正窮的地方,不讓孩子們上學的不只有女孩子們的父母,還有他們的收入,與當地極為有限的經濟與教育資源。

在真正窮的地方,阻礙辦學的最大阻力從來不是領導間的那些雞毛蒜皮,而是地方的經濟困難,是作為發展中國家的中國的資源不足。

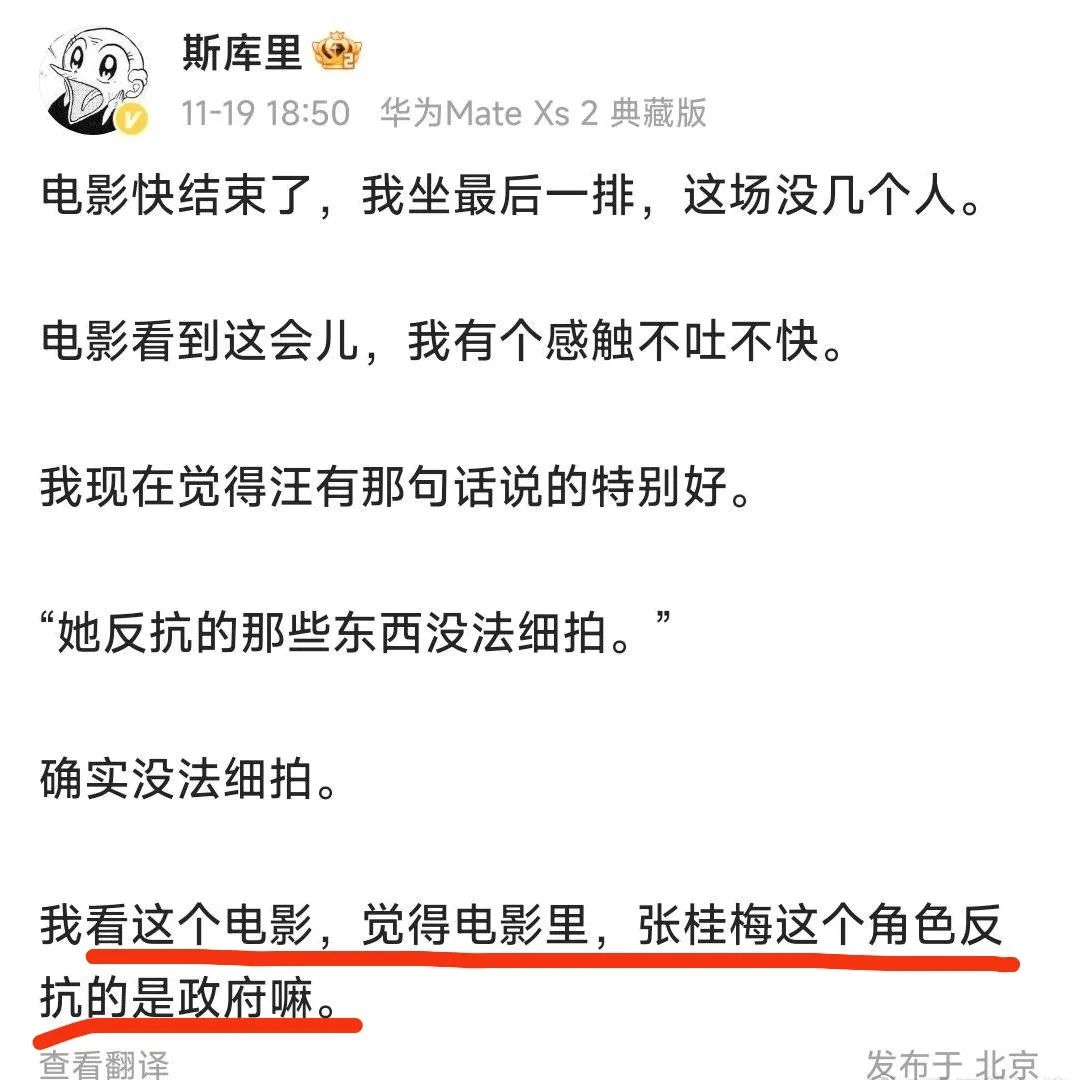

結果影片皆拍成了前者,於是與天鬥與地都變成了與領導鬥,全片最大反派成了政府。

因為物質資源唾手可得,所以張校長的最大阻礙變成了領導的無理取鬧。

因為物質資源“極大豐富”,所以學生們壓根就不想上學,甚至得靠張老師往回罵才願意上學。

而對貧窮同樣沒有概念的媒體們,居然真的相信了這些原本會被迫嫁人、整日操持農活的女學生們會沒有內在的動力去拼命學習,並繼續傳頌着影片中張桂梅老師的“強迫”與“懲罰”,殊不知這種浪子回頭金不換的戲碼只會感動自己,因為當一個人有生存危機的時候,她的全部精力都會被放在應對危機上,鮮少有時間拿來叛逆。

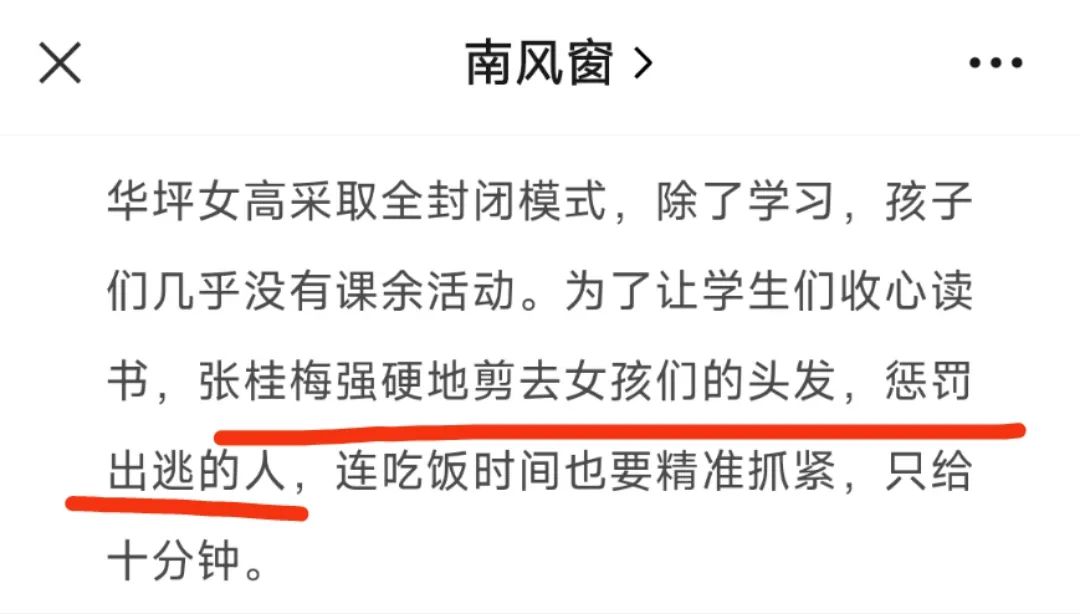

▲這類媒體的春秋筆法屢見不鮮。事實上在張桂梅老師的紀錄片中,自願前來的學生都知道入校需要先剪短髮的規則,也就根本談不上“被迫剪頭髮”

不理解大山中的生活而拍出了自己臆想中的大山,這是本片的問題其一,而另一個問題,便是信奉個人主義的片方,由於對張校長本人曾經在諸多場合強調過的對黨的忠誠、奉獻完全無法共情,便將之強行替換成了對丈夫的愛的問題。

是片方沒聽説過張校長的信仰嗎?不大可能,更大的可能還是在於片方單純的無法理解,因為無法理解,所以無法描寫,因為無法描寫,所以只能替換為個人主義電影中更為普遍的家人支持。

換句話説,大眾對於電影聲討的點根本就不在於“六公主”口中提到的關於丈夫在場的性別對立問題,而是它至今連提都不敢提的黨性的缺席的問題,是把宏偉的集體主義的《流浪地球》,拍成了一****個人拯救世界的《第一滴血》的問題。

▲“六公主”“義正辭嚴”微博下的評論

有關張桂梅的事蹟,本是如今已相對落寞的共產主義敍事的一次絕佳宣傳,我相信張校長本人在知曉電影立項的時候所懷着的也是同樣的期待,**結果這樣的期待在影視圈巧妙的漂洗之下所剩無幾,甚至成了媒體圈心照不宣提都不能提,吵都不能吵的東西,**這才是從始至終都在讓人難受的事情。

而更讓人難受的是什麼呢?那就是直到今天,當《我本是高山》的輿論愈演愈烈,作為片方代言人的“六公主”和各路媒體號卻依舊緊追性別議題不放,對觀眾們的真正訴求充耳不聞。

▲今日文章

就在今天中午,央視電影頻道又特意安排了一場為《我本是高山》正名的影評節目。

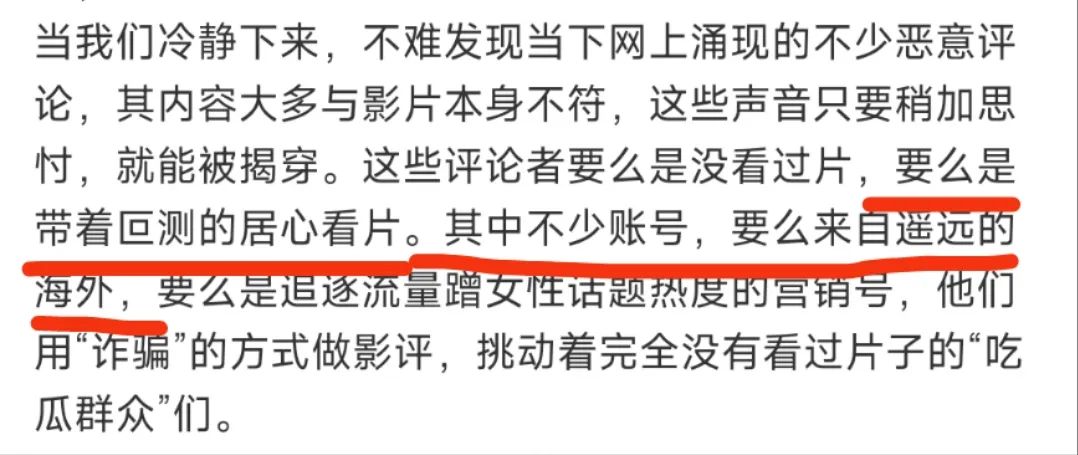

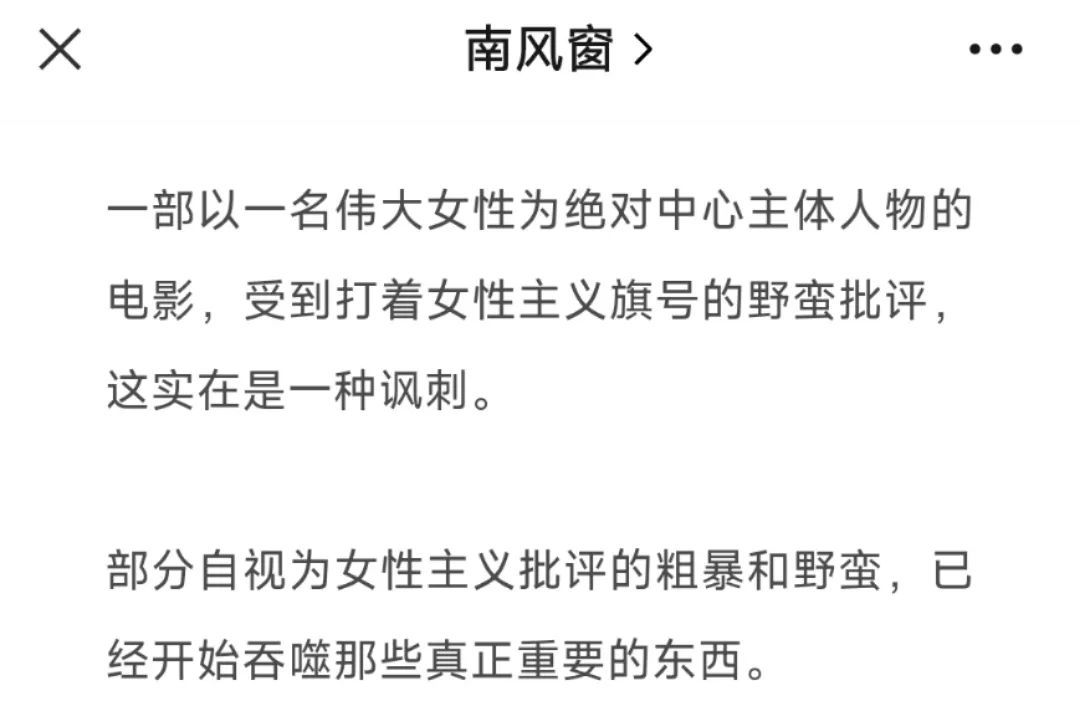

作為現場嘉賓的影評人先是誇讚《我本是高山》對張桂梅的描寫堪稱“靈魂層面的準確”,隨後又表示不理解網上的聲音,不理解為什麼要針對裏面的一些小細節,展開與電影“無關”的討論,最後她將網上的負面評價統統歸結為了有目的性的攻擊,是打着性別旗號的惡意差評。

▲今天上午的節目

就這個態度,可以説基本已經處在一個無法溝通的邊緣。

對片方而言,《我本是高山》已經拍完了,不論你喜不喜歡我都拍完了,而且下次我還要拍這個類型的電影,你根本奈何不了我。

他們有恃無恐,因為他們知道在這之後一定會有無數城市的普通老百姓走進電影院,併為電影中的人物留下淚水,即便那並不是張桂梅,而是他們自己曾經的“荒唐人生”,至於片中所缺席的為人民服務的共產主義精神,既然從未在場過,又何談缺席?

這也正是我們害怕的。

我們為什麼如此在意《我本是高山》中的那些細節?

因為我們知道,沒有對黨員理想和集體主義精神的堅持,張桂梅校長根本堅持不到今天,而那些曾經支撐着張校長走過來的,在今後,也會為這個世界帶來許許多多的“張桂梅”,這些只是星火,而連片的星火,可以燎原。

並不是每個人都有片中胡歌那樣的丈夫,但每個人都能信仰共產主義。

如果我們再延伸一下,就會知道張桂梅老師做教育的最終目的,也並不只是片中所描寫的那樣讓孩子們單純的“考出去”,到城市裏“當護士,當律師”,而是想要她們去到國家和人民最需要自己的地方,去開啓下一個為了集體和人民事業奉獻終生的里程。

她們可能會比高中時期更苦,更累,甚至可能會苦一輩子,但只要這種奉獻的火種不滅,那麼有朝一日,不論是女性、男性、還是貧苦的老人都將可以不再有心理顧忌與現實困難地擺脱大山、重回大山、改造大山、去愛上自己的家鄉。

孩子們會成為醫生、成為教師、成為戰士…那些在張桂梅的影響下長大的孩子們,最終也會讓自己,成為別人的意義,一個人走出大山不是目的,千萬人走出“大山”,才是目的。

而這,也才是以張桂梅為原型的一眾紀錄片、視頻影像的最大價值,她不是一個人在奮鬥,過去不是,未來也不會是。

這是最大的意義,甚至是唯一的意義。

所以當劇組路演時,張校長聽着自己的學生説要成為一名黨員,為黨和國家奉獻終身時,那成了張校長笑的最開心的時候。

而在人們因為這種彼此的付出與奉獻的種子,而對未來充滿希望的時候,反觀如今的片方倒是好似一個孩子,嘴裏重複着的都是什麼“是他先打的我”,又哭又鬧,好不討厭。

希望我國的影視圈也能快快長大,早點有自己的“張桂梅”吧。

而當有一天國內的導演們回頭再看,會為如今那些把黨和國家形容為“小細節”的電視節目感到難過的時候,會為如今將66歲,已然疾病纏身的張桂梅老師當做商業宣傳的資本而感到愧疚的時候,會敢於堂堂正正地談論信仰議題的時候,那才是他們終於成長了的證明。