以色列和巴勒斯坦人能共存,能交朋友嗎?當然能,只要佔優勢的一方…_風聞

梅华龙-北京大学西亚系助理教授-44分钟前

藉着巴以暫時停火的消息,想跟大家分享一個小故事。

我第一次見到巴勒斯坦人和以色列人,是16歲參加一個在美國的夏令營。當時很幸運,通過了考試,所以沒花錢。我家庭條件很一般,也沒出過國。在2004年第一次去美國時,對一切都充滿了好奇。夏令營裏有來自美國不同州和世界不同國家的人。有趣的是,我那一屆有一位巴勒斯坦人,還有一位以色列人。2004年,是第二次巴勒斯坦大起義期間。

短短四個月之後,阿拉法特就在以軍的圍困下去世了。

在那個時候,大家覺得這位巴勒斯坦中學生和以色列中學生會如何相處呢?

我自己當時更喜歡那位巴勒斯坦人。與政治立場無關,只是因為他看上去更和氣一些。他能跟所有人聊起來。我當時不懂這些,但我可能是營裏為數不多會用“巴勒斯坦”去形容他的人。因為其他人都説他來自“西岸”(在歐美,特別是美國,媒體不被允許使用巴勒斯坦這個詞,只能用“巴勒斯坦人”和“西岸”或“加沙”)。

我記得有一次早飯前,我看到他。我問他:所以你是來自“西岸”嗎?——我當時是想學學美國人的説法,覺得這樣比較時髦或準確,畢竟是英語嘛。

我至今還記得他眼中略過的那一絲落寞和失望。他嘆了口氣,説:“是的,我來自西岸。” 然後我説:“在中國我們説巴勒斯坦,為什麼美國叫西岸?”我忘記他怎麼回答的了。

但不久之後,他決定給大家做一場報告(每天大家上午幹體力活,下午作報告),給大家講講巴以問題。一共只有四個人蔘加(一共有五十多人,但沒有多少人感興趣)。除了我還有一個老師,有沒有其他營員我不記得了。具體內容我只記得一條,他説:“以色列軍隊可以在街上隨意開槍殺人。”

那個老師不信,説不可能這樣,這也太離譜了。

我説:“我覺得有可能,因為過去日本侵略中國時發生過這樣的事情。”——現在我才明白,我那時候以為日本軍國主義的罪行盡人皆知,其實西方人根本不知道,也不在乎。

寫到這才想起來,他應該是叫Sami。已經二十年了。07年時我註冊了fb,找到了這些曾經的朋友;但因為我後來註銷了fb,現在已經記不清他們的名字了。

那位以色列人叫Lior。這小夥子一直跟美國人一起玩,性子有點“野”。我一開始不喜歡他,因為他好像有點霸道,也因為他嘲笑英語不好的人。

我還記得有一次他和一個美國人在背後笑話日本營員的口音,然後那個日本同學就在他們後面,我看他都快哭出來了。

另一件事是當時大家踢球。有一次球出界了,我去把球抱回來,Lior跟我説:“別碰我的球!”

我瞪着他問:“這是你的球?球上寫你名字了?”我作為一個從小長在城鄉結合部的人,小時候愛打架。當時看氛圍,我感覺馬上就要動手了,我也做好了準備。但他突然笑了,笑得很憨厚:“哈哈當然沒寫名字了,開玩笑的。”大家就繼續踢球了。

看我的描述,大家可能因為我在編什麼臉譜化的故事。我只能説,到目前為止我説的都是來自我的記憶。我當時根本不知道我有一天會在大學學希伯來語,從來沒想過有一天我會去巴勒斯坦生活一段時間。我一開始不喜歡的人有很多,Lior只是其中之一。那種喜歡與否都是同學之間的那種感覺,霸道的、耍酷的,我都不太喜歡。就算是中國人也一樣。

但這並不是故事的結束。

有一次營地大概是讓大家做衞生,每個人都得勞動。有一項任務,是把垃圾倒到垃圾場去,這需要兩個人推車過去,因為是上坡路,一個人推,一個人拉。

那是個下午,夕陽西下,我遠遠地看到了我人生中看到的為數不多的史詩級層面(但當時我顯然沒有意識到):

我看到在夕陽下,Sami費力地推着車,Lior則齜牙咧嘴地拉着車,兩個人緩緩地向垃圾場走去。這聽起來幾乎像小學生作文,太假了。但這是真的,我沒有任何證據。因為我甚至不確定有另一個營裏的人看到了這一幕,而那時候也沒有能照相的手機。

我自己也很少想起這一幕。

因為對於我的人生而言,這是我的“前巴以時代”。那時候我對巴以並不感興趣,而且也不知道自己會和這個地區有什麼關聯。那時候我每天的任務就是給營地的報刊投稿,破除他們關於中國的錯誤看法。八週時間我勤奮地寫了六篇。我那時候根本沒有什麼“國際視野”,更沒思考過巴勒斯坦人民的遭遇跟我們有什麼關係。

每天早上,有assembly環節,就是大家集合在一起,有什麼想通知大家的可以通知。可以是有實用價值的(比如説今天我的勞動項目需要幾個人),也可以是呼籲或宣告性質的。

我記得快結束時,有一天在assembly上Sami對大家説了一段話。開頭我不記得了,結束的時候他説:“我希望能告訴大家,雖然我來自巴勒斯坦,Lior來自以色列,但通過這個夏令營,我們已經成為了朋友。” 這時候Lior也點頭説:“是的,我們是朋友,是哥們!”

大家都在叫好,但當時我想大部分人都沒有體會到他們兩個的友誼意味着什麼。

其實自從在某次文藝匯演上Lior唱了一曲希伯來語説唱之後,我們這些之前曾經不喜歡他的人,對他的看法已經大為改觀。我後來明白,他就是有點像那種成績一般愛耍帥的青春期男生而已。

二十年後,他們之間不知道還有沒有聯繫,他們恐怕也不記得我了。

他們兩個後來的發展其實跟大家的預想並不一樣。我們可能習慣了看到猶太學生上名校當律師成為行業精英,巴勒斯坦學生會走上什麼樣的道路我們可能都不清楚。

就在剛才,我在網上又找到了他們:

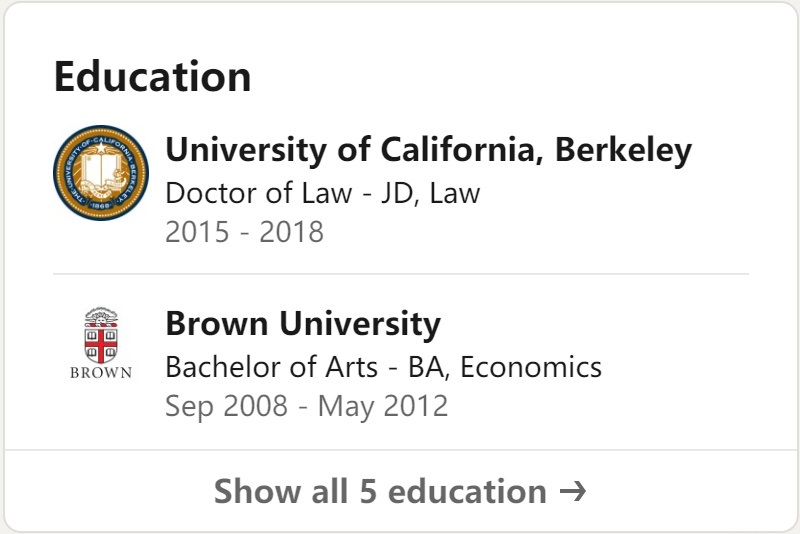

然而後來是這樣的:Sami後來在美國讀了高中,申請上了美國的藤校布朗大學,後來取得了加州大學伯克利分校的法學學位,有加州的律師職業證書,現在好像在私人股權投資領域創業(之前還用fb時,我對他的瞭解止步於布朗大學;圖一,圖二,圖三)。至於Lior,我現在搜不到他,或者説不知道搜到的哪個人才是他。從長相看(我記得他下巴有點前突,眉眼離得近),他可能是那個沒有特別“漂亮”履歷的Lior(但我真的不確定;疑似圖四)。

從二者的經歷來看,或許這位巴勒斯坦人才是來自富裕階層的。而Lior的家境可能比較普通——會不會這才是他們當時待人接物方式不同的原因?其實,Lior的家境可能更像我(是的,Lior和我都踢球,而Sami根本都不會踢球,感覺是從小學樂器的那種學生)。

所以,以色列和巴勒斯坦人能共存,能交朋友嗎?當然能,他們能一起勞動,一起生活,甚至能睡在一個帳篷裏(不確定他們有沒有被安排在一個帳篷;當時我們都睡帳篷)。他們與我們任何人都沒有什麼不同。

只要佔優勢的一方能放下西方和白人優越主義,只要給巴勒斯坦人同樣的權益,他們能得到的絕大部分是朋友,是球場上的隊友,是工友,乃至同志。

放棄錫安主義視角,兩羣人都能活得更有尊嚴。甚至兩羣人可以變成一羣人。

希望有一天,哈馬斯釋放的50名以色列人和以色列釋放的150巴勒斯坦人,根本就不需要被羈押。因為那個地區會發生徹底的變化。

歷史不能忘記,但不忘歷史是為了未來能有不同的圖景。