養這禽獸做什麼_風聞

来者建强-仁者见智53分钟前

貓狗鳥蟲……但凡能躋身於寵物之列的,如今都被人團團抱着,供之華服美食,養尊處優地信步人行道,大搖大擺於花圃園囿間,人類這是打算與禽獸眾生有福共享嗎?沒錯,這樣的人獸奇緣並非今日有之,它直可追溯初民之始,貫穿於文明發展的今昔。

有諸多證據表明,文明曙光降臨之際,初民就已經開始畜養動物。他們並不以此邀功謀利,卻是由於一種非經濟的、可是一樣有人間趣味的理由——他們愛把它們帶在身旁做伴侶或是供娛樂。便是文明較高時,這樣的初衷仍然強勁有力。我們賽馬場中的馬,鬥牛場中的牛,都是專門訓練過來的,試問訓練這種牛馬的目的何在?

直到現在,南美洲的土著民還如初民社會一樣養鸚鵡,養鷹,還在他們的吊牀旁邊掛上許多壁虎。有的村子裏,鸛鳥鴕鳥踱來踱去,作兒童的遊伴;有的村子裏,麋鹿龜鼠成羣圈養,自成動物園一景。這種種禽獸之中沒有一種供給實用。想象在初民世界,做牛做馬果然是別有尊享之樂。

現在,我國之民人似乎傾向於以貓狗作為寵兒,殊不知古人趣味卻趨向蟲子。這不僅讓外國人不很知道他們的故事,其實我們自己也知之甚少。

按五代時流傳下來的筆記小説《開元天寶遺事》裏説的,在公元8世紀的唐朝,中原婦女競畜蟋蟀,聆其鳴聲,以消永夜。此風日播,畜者盈萬。富人聘請專家來飼養;大臣著文章來供參考;詩人作詩來頌揚。

養蟋蟀行樂的風氣甚至早在先秦就已盛行過。如詩經《國風》篇中的《唐風·蟋蟀》所云:“蟋蟀在堂,歲聿其莫。今我不樂,日月其除。”什麼意思?毫不掩飾地説,就是“天氣寒冷了,把蟋蟀搬進了堂屋,一年匆忙臨歲暮。今兒個不準時去尋樂,日子就這樣無聊地過去了。”

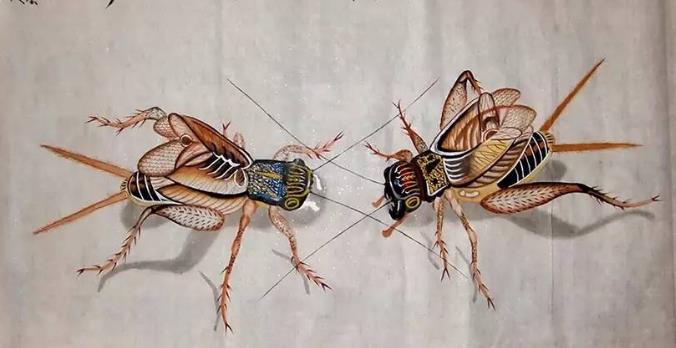

到了宋代,畜蟀又翻上了一個新的高度。蟋蟀是好鬥的,養蟋蟀者便叫它們捉對廝殺,一種新的遊戲就此造出一種流行文化。養蟋蟀者務選其善鬥者,謹慎守護,不使其受煙受熱。鬥時博彩,其數往往甚巨,戰勝的蟋蟀尊享鏤名於牙版的殊遇。

從蟲鳴聲中聞見幾縷喪國之音的南宋詩人陸游心中憤懣,卻不得不耐着性子提筆寫下一首勸世勵志的詩,題為《夜聞蟋蟀》。詩曰:“布榖布榖解勸耕,蟋蟀蟋蟀能促織。”詩中的鳥兒蟲兒儼然像老祖宗似的被搬出來勸人勤勉分擔職責。

然而縱觀古今中外,並不是説人從來沒有過為正經目的而蓄養的禽獸,可是正經歸正經,也不一定合乎實利主義。

在東非洲,瓦胡瑪人(Wahume)不吃雞肉,更討厭雞蛋,説是雞的排泄物,見了就噁心,近鄰部族有不和他們抱同感的就會遭他們的白眼。儘管如此,他們還是養雞。幹什麼?拿來解剖用它們的臟腑做占卜!這倒和最初養雞的宗旨十分貼合。

最初養雞的地方是緬甸,按2000多年前中國史家所記,緬甸人便用來占卜。卜者以竹箸插入雞之大腿骨,視所成角度以定吉凶善惡。在緬甸,遊戲的動機也有時出現。兩村相爭,鬥雞以定勝負,其實就是一種“神判”,勝利一方簡直是做了一樁光宗耀祖的大事。至於近代的養雞取蛋吃肉,那完全是這些古代風俗的副產物。

但是,養禽獸作為伴侶僅是馴養野禽野獸以成家禽家畜的第一步,逗之使鬥還不能説是馴養已大告成功。南美人的鼠不能算作“家屬”,馬戲團中互斗的袋鼠也不能算是家畜。甚至象也還不能划進家畜之流。

象可以馴服,可以使之做工,但是非一個個從野象羣裏面馴服出來不可。換句話説,它不肯像牛馬一樣在人類的生育規劃之下乖乖就範,老實繁殖。這是人類發明的頂厲害的實驗,許多種一時為人所用的禽獸終於説不上是家畜,便是因為通不過這一關的考驗。

馴擾野獸是困難到令人無法置信的一項宏偉事業。野蠻人畜養寵物,不知不覺做了數萬年的實驗。這寵物裏面有少數永久跟定了人類,一點不感覺不安。只要在種的組成裏面有小小一點差異,往往便有受制不受制的分別。冰鹿酷嗜人類的排泄物,叫它們跟定了西伯利亞主子的正是這個臭玩意兒。不過,愛斯基摩人至今沒能馴服此獸令人匪夷所思。美洲種的冰鹿是嗜好便溺的程度差些呢,還是特別有血性呢?

不管怎麼樣,初民比我們佔有優先條件,凡是能馴養的物種全給馴養了。結果,儘管我們有高深莫測的知識,掌握飛天入海的本事,卻沒有能在他們的成就之上再增加些什麼。

狗至少在公元前8000年已被馴服。牛、綿羊、山羊、豬,大約在公元前6000年。在約屬於公元前3000年代的中亞的一塊石版雕刻上,一個書記報告他的主人有驢760頭。然則驢之始見役使比這更早些,因為不會一開頭就有這麼大的一羣驢。曾幾何時,這種外來牲畜溜達進了黔州,僅以其一副新面孔竟嚇住了多麼不可一世的唐朝大老虎,莫不是在老虎的眼中,把那驢稀裏糊塗地誤作了真龍嗎?

關於馬的最早記錄是巴比倫的,約在公元前2300年,最初制服野馬的人不是那比較文明的一部分人,卻是那比較野蠻些的部族。各種重要牲畜都是如此,創始馴服之者無一非野蠻部族。

所以,等看到一代女皇武則天“勇制師子驄”那個著名的歷史橋段,好個“方額廣頤”的武媚娘,讓我不禁犯了難,要將我們的這位英明女主視作文明人呢還是野蠻人?雖然她是為了警告她的一位受寵而驕的大臣,方才説當年馴服太宗那匹名叫師子驄的狂馬的秘密。所用道具無非三件:鐵鞭、鐵杖和匕首。

原以為,那個發明穿鼻繩或犁頭的聖人降世後,做牛做馬享福的好日子才終告結束的。沒想到,越往後,做牛做馬的日子越發高危。怪不得,那位傲慢一時的大臣聞之色變,跪伏於地,叩拜求生。

説到馴服動物,人類最初也是用這些個冷酷手段制服孽畜,並磨掉其野性的嗎?顯然,非也。

最早受人馴養的動物也許是受到人們燃起的火堆的吸引。初民大規模的圍獵時,要把成羣的野牛野馬趕進一片沼澤或趕下一座懸崖,最容易的辦法便是放火,自然能逼那些牛馬走上死路。然而,能夠懸崖勒住蹄子的牛馬是罕之又罕見的,甚至可稱得上是了不起的神獸,於是不由得引人生髮寵它養它的親近之心。

畜養寵物之風終於變為利用其肉體與勞力,足證人類聰明才智的同時,也暴露人的善變,雖然他難得不犯糊塗,不改初衷。

這時,他注意到他所畜養的生物,因為有現成飯吃,不用去為生存而競爭,在身材、毛色以及其他性狀上都逐漸和野種不同。這裏面,有些特色給他看中了,認為有價值,有意培養起來。於是本來只是在新的環境之下自然生出來的傾向便逐漸濃厚起來:長毛的綿羊,豐乳的母牛,生蛋的雞,都出世了。從此禽獸的命運大分流,差距有如天壤或雲泥之別,好歹便全憑跟對什麼人了。

不愧為人,關於家畜之利用,初民只發展出幾個根本重要的意思。凡是可能的地方,後人們一定從別的畜牧家那裏借來新的技術,然後發揚光大,自成一體。

平原地帶印第安人的騎馬設備無一不是借之於最初引馬入美洲的西班牙人,只有幾種無足輕重的改制出於土人之手。例如,從前他們用狗拉一種沒輪的車子——這種車子恐怕正是讓他們與近代機械絕緣的罪證,現在依葫蘆畫瓢地製造一種更大的車子來給馬拉。我們能拿這種發明力匱乏症來責備印第安人的遺傳嗎?當然,不大可以。

西班牙人自己也並沒有發明有刺的馬鐙,他們轉借於阿拉伯人。再往回數上去,古巴比倫人初得馬時,措置之法和美洲的蘇系印第安人不相上下。他們原來趕慣了驢車,僅僅拿馬來代替驢子而已。他們並沒有直奔騎術的發明家,簡直可以説,他們永遠沒有發明騎術。

這個故事幾乎到處都有翻版。西伯利亞人最初只有狗橇,後來改用冰鹿來拉。有些西伯利亞人遇見騎馬的部族,於是仿效起了騎冰鹿。這樣的舉動多少都會產生出類似東施效顰的結果。

再有,水牛和犛牛顯然和黃牛相似,因此黃牛便成了適當的模範生。在印度,黃牛的奶取來作飲料,於是水牛的奶也就躲不過去了。在東部亞洲,很長時間都沒有喝牛奶的風俗,也就沒有創造的天才出來發明這個風俗。

牛奶實在是個絕佳的例子。在人類的全歷史上,取牛奶這件事只發明過一回。除直接或間接受近東影響者以外,沒有一個民族夢想到牛奶可以取來喝。中原之士在飲牛奶之俗還沒有通行的時候,他們的老祖宗們就已離開近東文明的境域,因此,任憑祖宗們的知識和悟性,始終沒有創出牛奶事業來。往後,祖宗之法太過剛硬了,不許子孫再向近鄰們去轉借了,胡服騎射已然是條漏網之魚,豈容胡吃胡喝再現大雅之堂。

反之,凡喝奶之俗根深蒂固的地方,往往擴展到馬和駱駝身上去。中亞及其附近的遊牧民族又曾發展出攪奶油和制乾酪之術,可是人類以鄰為壑的觀念又在這裏得一例證,在這個中亞勢力範圍之外,沒有一個民族製造乾酪。雖然有幾個膚色黝黑的部族也造奶油,可是他們只用它做擦抹身體的美容膏。

人性既是如此,倘若我們假定某一民族全憑自己的努力馴服了他們的家畜,培育了他們的穀物,這個假定多半找不到一個立錐之地。有了家畜和農業,人類自此開始文化的瓶瓶罐罐生產。文化就這樣源源不斷地帶着萌寵坐騎打後門偷偷溜了進來:它生來就愛這一套。(完)