“殺老”頻發,日本人的絕望太深了_風聞

心之龙城飞将-昨天 23:30

南風窗2023年11月29日 18:23:47 來自廣東省2人蔘與1評論

作者 | 南風窗記者 龐海塵

在照顧半身癱瘓的妻子藤原照子40年後,81歲的藤原宏選擇將妻子推入海中。今年7月,藤原宏被判處有期徒刑3年。在庭審現場,這位曾堅信“一個人也可以好好照顧照子”的老人數度掩面哭泣。

在日本,這樣的殺人事件被稱作“看護殺人”,選擇親手結束親人生命的人,往往是那些承擔起多年照料責任的普通人。在某種程度上講,他們是加害者,但同時也是受害者。

在外人看來,他們多半盡職盡責,只有當繁重的壓力再也無法積蓄時,背後的苦楚才會以一種極其慘烈的方式充分暴露出來。

藤原宏照顧半身癱瘓妻子40年後將其推入海中,圖為打撈上來的輪椅

“體面而有尊嚴地老去”落在現實生活中,可能要加很多前提條件。對於老年人來説,他需要擁有相對健康的體魄,以及一定的生活自理能力。然而,“老去”二字本身就意味着逐漸喪失對自己生活的掌控能力。

面對衰老,面對毫無徵兆發作的疾病,不光是老去的老人感到心力憔悴,就連承擔起看護責任的家屬,也難以在日復一日的消耗中保全體面與尊嚴。

一定程度上講,如何面對老去是一個與如何面對死亡同等重要的話題。與後者相比,前者更具有公共性,需要的是整個社會的託舉。不光要兜住養老的底,也要為看護者提供穩定的支持。

然而,即便在日本,在這個已經在處理老齡化日益加劇的問題上走在了東亞前列的國家,做得也不夠。

“弒親者”

不是隻有藤原宏,曾被迫面對殘忍的抉擇。

“雖然我殺死了媽媽,但如果還有來世,我還想做媽媽的孩子。”這是龍一在接受審判時,由檢方陳述的供述。在此之前,他親手殺死了自己患有痴呆症的母親君枝。

長期以來,龍一都獨自承擔着照護母親君枝的責任,直到自己難以在工作與看護之間實現平衡,並向派遣公司提出了停職申請。

在龍一喪失收入來源後,君枝每月5萬日元的退休金成為了兩人唯一穩定的收入。只是,這難以支撐起護理服務的自付部分。當龍一決定與看護援助專員聯絡以獲取幫助時,對方只承諾會向有關部門瞭解情況,卻未對為何無法給予援助作出説明。

為了節省開支,君枝接受日間護理服務的頻率大幅降低,直到龍一無法領取失業保險金後徹底中斷。在那時,龍一便生出了想要帶着母親一起離開這個世界的想法。

龍一帶母親一起自殺的地方,京都市伏見區的桂川河灘

在最開始,這一念頭還只是在腦中不停打轉,因為龍一知道母親還想繼續活下去。但當龍一發現連房租都無法支付時,他便放棄了掙扎。在那時候,為了節省開支,龍一2天才吃1頓飯,而君枝每天吃2頓麪包和果汁。

2006年2月1日凌晨6時,龍一推着在輪椅上休息的君枝來的京都市桂川河灘上的大樹下。在二人做好告別後,龍一用毛巾勒住了母親的脖子,在嘗試無果後,他將菜刀刺入了母親脖子的左側。

在君枝沒有氣息後,龍一試着用刀刺入自己的脖子和腹部,並決定用繩子在樹上自縊。然而,繩子並沒有繫緊,龍一最後只是失去了意識。在被路人發現後,他被送去了醫院,並因此獲救。

關於龍一與君枝的悲劇因為日本每日新聞的報道而被更多人知曉。在2015年,日本每日新聞成立專項報道組,將鏡頭對準了“看護殺人”這一社會現象,並推出了系列報道專輯《看護殺人:走投無路的家人的自白》。

在報道中,疲憊、自責、無助、猶豫、無措、悔恨、憤懣,是最常籠罩在看護殺人者身上的情緒。這種由各種負面情緒交織的感受,使這些長期看護者無處遁形。在關於他們的故事中,死亡變成了唯一的出口。

在日本,國家警察廳每年都會公佈按動機分類的家庭犯罪統計數據。自2007年起,“看護疲勞”被列為犯罪的直接動機或原因。

在國家警察廳2008年發佈的犯罪問題白皮書中,有一個關於針對老年人犯罪的專題。在“看護疲勞”問題上,國家警察廳根據調查結果對加害者的基本畫像進行了描摹:許多謀殺親屬的人(多為配偶或子女)並沒有前科或個人犯罪歷史,但因為“照顧疲勞”或“對未來悲觀”而成為初犯。

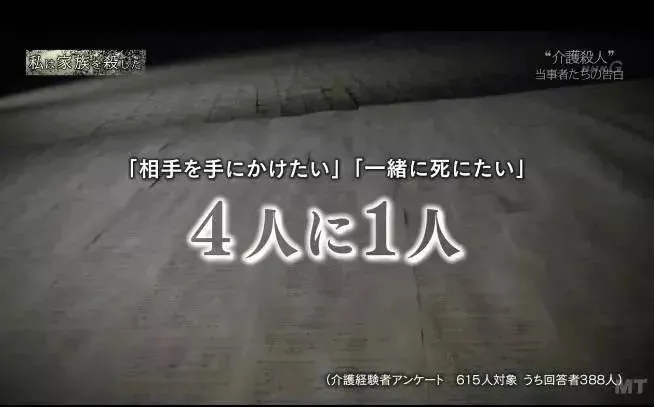

日本廣播協會收集問卷調查顯示,1/4的看護人曾有過殺人念頭

根據國家警察局關於“看護疲勞”犯罪的統計數據,2007年至2014年間,共有356人因謀殺被捕,15人因誘導或教唆自殺被捕,21人因身體傷害導致死亡被捕。此外,內閣府的統計數據顯示,從2007年到2015年,有2515起自殺與看護疲勞有關,其中約60%,即1506起案件,是60歲以上的老人選擇自行結束自己的生命。

然而,根據日本學者的相關研究,這些數據可能還未完全覆蓋所有相關案件,尤其是未被公開的共同自殺案件。

追不上的老齡化速度

“看護殺人”之所以在日本成為一種普遍現象,有着深刻的社會文化背景。

一方面,“老齡化”已經成為打在日本身上的一個典型標籤。

根據聯合國《人口老齡化及其社會經濟後果》的劃分標準,當一個國家或地區65歲及以上老年人口數量佔總人口比例超過7%時,這個國家或地區便已進入老齡化。

然而,對於日本來説,擺在它面前的是更加嚴峻的問題,即老齡化社會的“進階版本”——高齡化社會。

日本政府將65歲以上人口視為高齡人口。在幾年前,日本各界便認為日本已經從老齡化社會演進為高齡化社會。

日本老齡化問題日趨嚴峻,圖為東京街頭的老人 / 視覺中國

根據日本政府發佈的最新數據,日本80歲及以上的人現在佔總人口的10%,創下歷史新高。數據顯示,截至2023年9月15日,日本約有3623萬人年齡在65歲或以上。這相當於總人口的29.1%,比前一年增加了0.1個百分點。

在這一背景下,日本政府揹負的財政壓力越來越大。與此同時,由於日本老齡化速度已遠遠超過了護理服務供給的增長速度。

據日媒報道,在過去的幾十年裏,醫療和護理成本已經飆升,如何控制這一增長成為令日本政府頭疼的問題,與此同時,日本政府還必須應對滾雪球般的公共債務。

日本政府數據顯示,去年,包括保險福利和自付費用在內的護理總成本高達13.3萬億日元,比2000年的3.6萬億日元增加了4倍。到2050年,人均護理費用預計將比2019年增長75%,升至23.5萬日元。

在這一壓力下,即便日本的介護體系經過幾十年的成熟發展,也難以發揮出應有的作用。

日本的介護體系,大致經歷了從家庭照護為主到政府主導的介護保險制度的轉變。在2000年,日本政府推出了劃時代的長期護理保險制度(LTCI),標誌着日本介護體系進入一個新的階段。該制度旨在通過保險機制,為需要護理的老年人提供更廣泛、更專業的服務。

然而,由於老齡化速度過快,日本介護體系已經無法兜住人們的需求,日本政府開始思考如何讓日本人學會“靠自己”。

日本東京,一名老人在長凳上休息 / 視覺中國

2015年,安倍晉三參與第二次競選時提出“安倍經濟學”,其中第三支箭便是實現安心的社會保障。根據安倍提出的“護理人員零離職”方針,入職一年以上的公司固定員工,可以申請“看護休假”,甚至是“看護停職”,力圖使大家在工作與照看老人之間實現一種平衡。

當日本政府在明確地傳遞一種信號時,社會文化也在看護問題上施壓。

在日本文化,乃至更大範圍的東亞文化中,照顧年長家庭成員也被視為家庭責任和義務。在專業護理供給不足的情況下,這種文化觀念使得許多人即使感到身心俱疲,也往往選擇繼續承擔照顧者的角色。這樣的局面,最終使得諸多悲劇成為可能。

被迫“上崗”

按照慣常的思考方式,由關係親近的家人來承擔照護工作是一件好事。在面對一系列問題時,有情感與血緣關係作為鏈接,應該會比陌生的更加寬容。與此同時,還能有效地減輕財政壓力。

但在實際操作中,“被迫上崗”的這些看護者,很可能因為缺乏專業的護理知識以及相應的資源而備受折磨。

一方面,親緣關係的存在很可能使看護者無法理性應對親人的改變。相關研究表明,專業的護理工作者,即便看到成年人在尿布中排泄,並表現出痴呆症的症狀,也不會存在太強的排斥心理。然而,女兒和兒子經常不能忍受他們自己的父母像嬰兒一樣在尿布裏排泄,並抗拒接受他們的父母已經衰老到如此程度的事實。

在這種情況下,選擇擔起照護責任的普通人需要有專業性的支持,不光是如何進行看護的專業指導,也包括紓解心理鬱結,調試心理狀態的專業諮詢。

為看護人提供專業性支持,可以改善“被迫上崗”看護者面臨的一系列問題 / 《0.5毫米》劇照

如果不存在專業性介入,在絕望的情緒下,看護者很可能陷入一種極其負面的思考漩渦之中,不僅認為被照料者在飽受折磨,同時也會生出“自己同樣難逃這一宿命”的悲觀情緒,進而認為只有死亡才能使彼此解脱。

在犯罪學領域,有一種理論叫社會紐帶理論,它主張犯罪和違法行為之所以會發生,不是因為人們實施這些行為的意願在增強,而是因為社會規範阻止犯罪行為的力量在減弱。感到與社會“斷聯”,陷入孤立無援的境地很可能會形成一種危險的情境,不管是對看護者來説,還是被照顧的人。

在諸多情況下,實施謀殺的看護者都存在不同程度的抑鬱問題,甚至是飽受抑鬱症的困擾。有相關學者指出,通常實施謀殺或自殺的護理者會提前幾個月,甚至幾年計劃好一切,這種行為的動機並非源於愛或利他主義。相反,它是絕望或沮喪的結果。

根據非營利組織家庭看護者聯盟(Family Caregiver Alliance)的估計,20%的家庭護理人員患有抑鬱症,是普通人羣的兩倍。至少一半的施暴者不知道他們患有抑鬱症,因此從未接受過藥物治療。由於各種壓力造成的孤獨感或無助感,可能是護理者決定採取行動的誘因。

考慮到看護病重的家屬,特別是老年人是一項繁重的任務,看護者很少有機會,以及有精力出去交際。當他們因為照看家屬而身心俱疲時,與朋友或是家人見面機會的減少,更會使他們感到孤立無援。

看護者在長期照顧病重家屬的過程中身心俱疲 / 《桃姐》劇照

日本福祉大學的副教授湯原悦子,曾進行過一項關於看護殺人現象的研究,她強調社會需要更好地理解和支持這些看護者,特別是在心理健康方面。

在日本,社區支持資源不足是一個長期存在的問題。一些發達國家,如瑞典、德國、加拿大等國,之所以在這方面做得更好,在於它們建立了一個多層次的支持體系,既包括政府層面的政策和資金支持,也包括社區層面的具體實踐和服務。

對於日本來説,如何看到往往不被看到的看護者,兜住“不小心”從介護體系中滑落的個人,是接下來必須思考的問題。