屈文生 徐琨捷|法律知識的全球環流與近代中國法形象的重塑_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-昨天 21:46

屈文生| 華東政法大學研究生院院長、教授,教育部青年長江學者

徐琨捷|華東政法大學法律學院博士研究生

本文刊載於《探索與爭鳴》2023年第10期

具體內容以正刊為準

非經註明,文中圖片來自網絡

屈文生教授

“知識翻譯學”將翻譯界定為生產和傳播知識的行為,認為翻譯實踐是跨文化知識交流與交換,其基本屬性是知識的地方性與世界性的對話、互動與變遷。這一理論為回答翻譯與知識的關係問題提供了新視角。就翻譯與法學知識的生產和傳播而言,近代中國以翻譯並移植西方法律為手段實現了法律轉型。可以説中國近代法律知識體系的構建,是西方法律知識全球流動並最終地方化或中國化的結果。但此理論同時遮蔽了翻譯活動在殖民擴張中所起的侵略工具作用和在反殖運動中的抵抗手段作用,似將翻譯實踐描述為與意識形態無涉、與權力無關的某種發生於平等主體間的文化行為。

歷史地看,特別是將翻譯活動置於近代印度、近代中國等殖民地半殖民地的被殖民過程中觀察,可以發現翻譯並非簡單的雙向知識交流與交換。帝國主義和殖民主義國家藉助“文明論”等話語,通過翻譯建構進步理性、自由民主的“自我”與專制愚昧、停滯落後的“他者”,形成“中心—邊緣”的認知體系,貶抑、否定殖民地半殖民地的歷史、法律、文化,最終實現控制殖民地半殖民地的經濟、內政與外交的目的。在帝國主義、殖民主義擴張的過程中,翻譯在所謂“中心”文明與“邊緣”文明的不平等與不對等交往中,常常被用作殖民主義的侵略工具。印度後殖民主義學者尼南賈納(Tejaswini Niranjana)就將翻譯定位為一種構塑殖民狀態下不對稱權力關係的實踐。翻譯在殖民過程中通常充當的是構塑殖民主體的角色——通過翻譯,殖民者將被殖民者固化為落後、野蠻的“他者”形象,以此凸顯自身的優勢地位。通過譯者的操縱,譯本會代替真實的源文本成為“真實”,殖民者由此向被殖民者單向灌輸其價值觀和施加權力。由此,翻譯在殖民視角下並非僅僅是沒有“自主意識”的符碼轉換工具,反而帶有強烈的意識形態色彩。

但與此同時,翻譯也可為殖民地半殖民地反抗帝國主義、殖民主義所用。事實上,在殖民地半殖民地走向獨立的進程中,翻譯常常成為反抗侵略和壓迫、爭取國家獨立和主權的工具。作為半殖民地的近代中國,其法律知識體系雖然很大程度上是通過翻譯與移植西方國家的法律而得以構建的,但也並非全然是法律知識全球環流的被動受眾,如北洋政府時期(1912—1928年)曾組織過規模宏大的法律外譯活動,將當時本土化的西方式法律翻譯成英法等外國語言,意圖通過翻譯與知識環流,將變法後的近代中國法形象向世界傳播,而其深層目的就是服務於撤廢列強在華治外法權這一國家重大戰略需求。

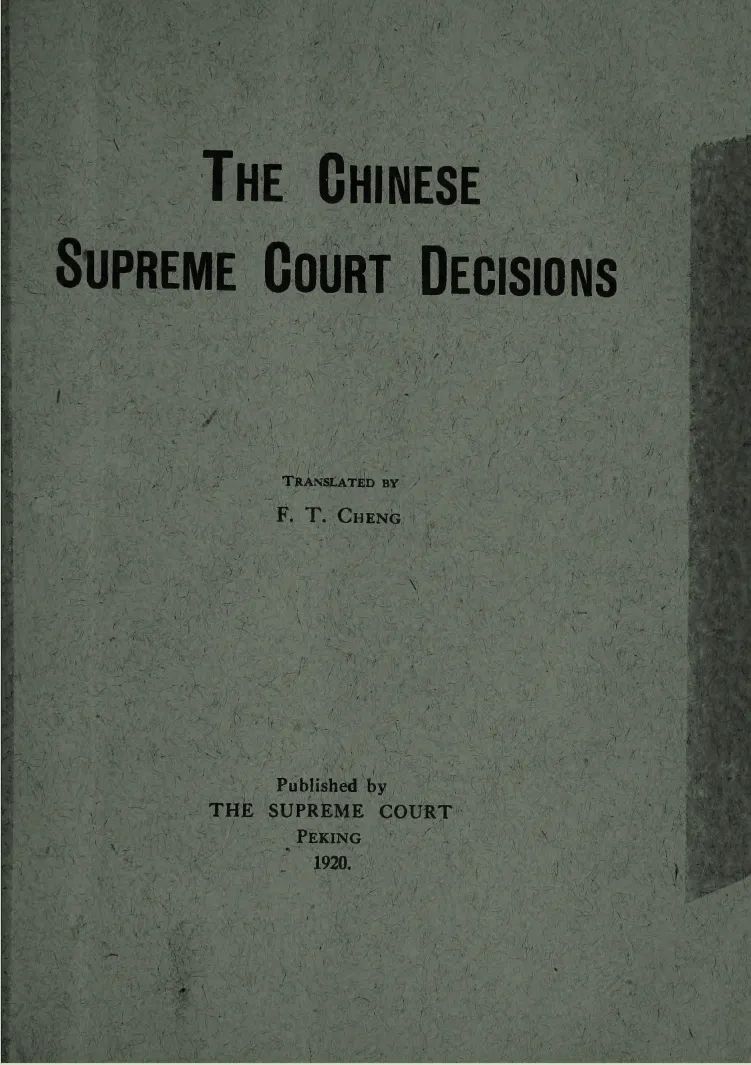

《大理院判例要旨匯覽正集》

譯本封面

圖源:作者提供

法律知識通過翻譯而跨越國家的疆界,在全球範圍內實現流動與傳播。本文以北洋政府於1920年代組織開展的大理院(即最高法院)判例要旨翻譯活動為中心,追溯這場有着重大影響和歷史意義的翻譯活動,以期再現百年前法律翻譯如何服務國家重大戰略需求,特別是立法和司法翻譯在近代中國爭取民族獨立和同帝國主義、殖民主義的鬥爭中發揮的特殊功效。

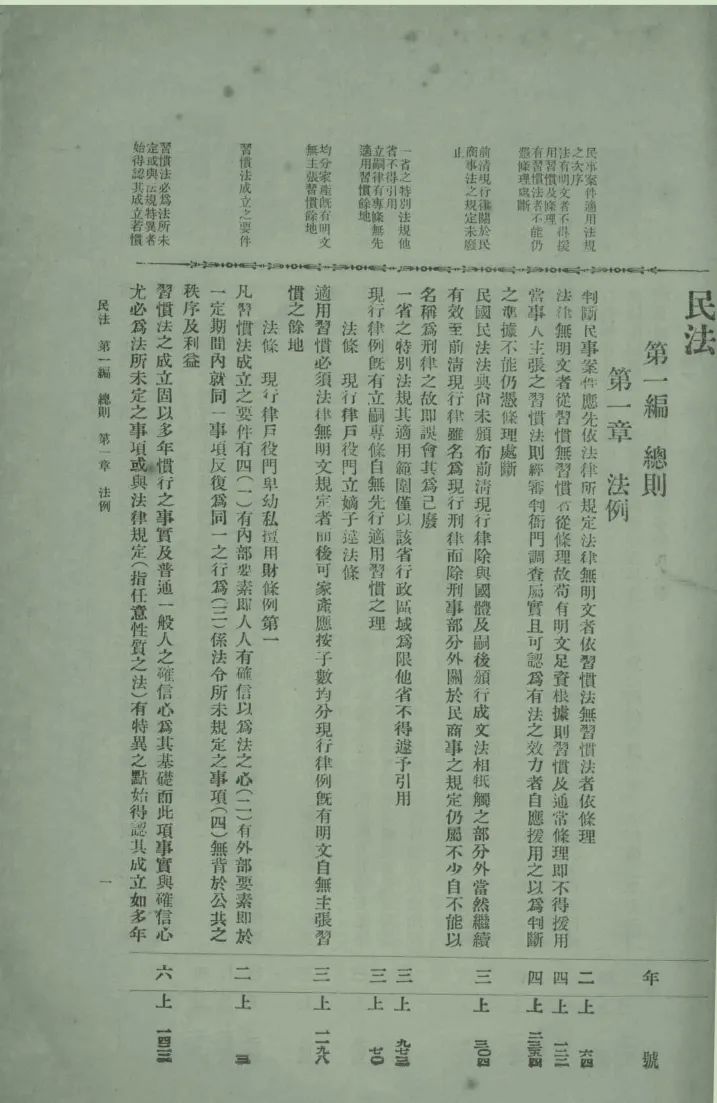

《大理院判例要旨匯覽正集》及其英譯

北洋政府時期是近代中國法律體系的大構建時期。這一時期中國社會急劇轉型,政治動盪導致國會無法順利履行立法職能,以至於立法嚴重滯後,司法過程中常面臨無法可依的窘境。為此,北洋政府大理院將其所作之典型判決向社會公佈並進行彙編,時人稱之為“大理院判例”,這些判例實際上成為各級法院的重要審判依據,在司法實踐中發揮着彌補立法之缺失的功用。重要的是,大理院以凝練的語言從所選判例中抽象出類似立法條文的“判例要旨”,並參照相應成文法的章節進行有序編排,希冀建立起法典式的規則體系,以滿足各級法院系統適用法律之需。換言之,北洋政府大理院擔負着司法以外的“準立法”職能,有學者將其總結為大理院“司法兼營立法”實踐。

民初大理院實景

圖源:作者提供

在大理院眾多判例彙編中,《大理院判例要旨匯覽正集》(下稱《匯覽》)及其續集是這一時期司法判例彙編的典型代表。《匯覽》出版於1919年年底,收錄1913—1918年間的大理院判例要旨,憑藉大理院的權威地位而在當時頗具影響力,以至於“承法之士無不人手一編,每遇訟爭,則律師與審判官皆不約而同,而以‘查大理院某年某字某號判決如何如何’為訟爭定讞之根據”。

中文本《匯覽》甫一出版,大理院即委託鄭天錫(F. T. Cheng,1884—1970)將其譯為英文,該書於1920年以The Chinese Supreme Court Decisions為書名在北京正式出版,主要翻譯中文本中與民法總則、《商人通例》和《公司條例》有關的民商事判例要旨。3年後(即1923年),該英譯本的增訂本出版,着重補充了對民法債權部分判例要旨的翻譯。雖然《匯覽》中文本包括憲法、民法、刑法及訴訟法等部門法的判例要旨,但英譯本主要選取的是民商事部分。換言之,《匯覽》英譯本實際上是中國民商法英譯的嚆矢,此後中華民國《民律草案》及《中華民國民法》的英譯,均可看到受該譯本影響的痕跡。

該書的英譯者鄭天錫是廣東人,1916年獲倫敦大學法學博士學位,是在英國取得法學博士學位的首位中國人,1917年他回國後不久即前往北洋政府任職,歷任北洋政府法律翻譯監督、法律修訂館總纂、大理院推事、中國出席華盛頓會議代表團專門委員、關税特別會議中方專門委員、調查法權委員會籌備處長、國際法權委員會代表、國際聯盟國際法院法官等職。其於1920年翻譯該書時,正處於大理院推事任上。譯者在內容上十分忠實地遵照原文進行翻譯,但在形式上根據英語讀者的習慣對原文的排版進行修改。《匯覽》中文本採用中國特有的豎排書寫形式,據此將頁面從上到下分為三部分,中間是判例要旨,每一則要旨上部為相應眉批(對該判例要旨的內容進行提煉,功能類似於條標),下部空間則直接對應該判例的案號。而英譯本則根據英語讀者的習慣,將豎排書寫方式改為橫排,並以腳註的形式標註案號,最後將眉批移至每則判例要旨的左/右側,此外,譯者也根據排版需要,重新制作了篇幅較短的譯者眉批:“鑑於原文的眉批過長,未做翻譯,譯本中的眉批出自譯者之筆。”雖然《匯覽》英譯本只選譯民商事判例,但卻將中文本的例言近乎完整地照譯,由此,各個部門法判例的選擇、製作、編排過程躍然紙上,大理院判例制度的科學性、嚴謹性、實用性得以展現在英語世界。對法典闕如的民商法部門來説,大理院判例成為當時各級法院審判的主要法源,所以選譯民事判例能夠最大限度地體現近代中國民商法及司法的發展實況。

鄭天錫

總之,在法制不完備的北洋時期,如何在立法疏漏的情況下公平正義地審斷案件是對司法系統的嚴峻考驗,大理院判例制度及《匯覽》應運而生。《匯覽》英譯本為北洋政府時期極具影響力的立法兼司法翻譯文本,發揮着對外宣介中國自清末變法修律以來在司法上取得之進展的特殊功用,而這種進展又主要通過中國民商事法的對外翻譯來實現,其無論在法律史還是翻譯史上,皆具有極其重要的歷史意義,時至今日仍具可資參考的翻譯工具價值,以及翻譯史、中西交流史及法律史意義上的研究價值。

法律外譯與近代中國法律知識的全球環流和生產

楊楓在《知識翻譯學宣言》中揭示了翻譯與學科發展的關係:“沒有哪一個學科不是以翻譯的方法進行知識積累,沒有哪一個學科不是以翻譯的形式呈現思想發展。”李瑞林亦謂:“知識聯結是第一性,語言轉換是第二性,語言轉換是翻譯的表象特徵,知識聯結是翻譯的內在特性。”誠如是,翻譯活動的要義是知識生產。但在近代中國,《匯覽》英譯的重要價值更在於將自19世紀中葉以後、特別是沈家本1902年變法修律以來,以漢譯外國法為路徑而構建起來的中國近代法律知識,通過法律外譯活動再次環流到英語世界,進而形成一種獨特的法律知識全球環流與互動,藉此改善、提升或重塑中國法律的形象。

具體到民商法領域,古代中國並無獨立的民法和商法部門,近代中國的民商法體系是翻譯的產物。從1880年法國人畢利幹(A. A. Billequin)漢譯《法國律例》開始,近代中國不斷譯介西方民商法知識並逐步吸收、轉化,最終在結合中國法律傳統的基礎上誕生了《大清民律草案》(1911年)這一民商法知識本土化的里程碑,其無論在體例還是內容上(尤其是前三編),都高度借鑑了德日民法典。如果説清末民初對西方民商法的翻譯為近代中國民商法知識的本土化生產與構建提供了材料與可能,那麼《匯覽》的英譯則是近代中西民商法知識環流與知識互動的一次實驗,亦是北洋政府為有效重塑中國法形象所進行的一次國家翻譯實踐。大理院在審判實踐中大量援引了來自歐陸民商法的概念和規則,諸如“意思表示”“行為能力”“私法自治”等,故來自西方的民商法知識在《匯覽》中得到了充分體現。如果拋去翻譯與權力因素不論,單從知識生產的角度來看,《匯覽》英譯使翻譯及衍生自西方的民商法知識再度世界化,從而實現法律知識在全世界範圍內的流動。

圖源:作者提供

此外,《匯覽》英譯本也翻譯了某些中國固有的民商事制度,達成了“知識的地方性與世界性的對話”,為世界民商法知識的演進貢獻中國智慧。以典當中的“值十當五”為例,其指當鋪在收當之物滅失時,應以典當價格的兩倍估算典當物的原價以進行賠償,該術語在《大清現行刑律·錢債門》的“費用受寄財產條”中有所涉及,《匯覽》英譯本對該詞的翻譯為:“He (pawn-broker) is bound to compensate the owner of the articles for their full value based on the assumption that the pawn value represents only 50 % of the full value.”再以傳統中國社會的民商事習慣術語“收欠還欠”為例,大理院7年上字第1438號判例要旨為:“收欠還欠之辦法,無論有無此種習慣,既於交易上之安全顯有妨礙,亦難認為有法之效力。”閲判決全文可知,“收欠還欠”系江西等地商業習慣,指商人營業負債時,在未收回欠款前債權人不能要求其清償債務。譯者運用解釋性翻譯,將“收欠還欠”一詞還原為具體的行為:“ The fact that A owes B money unpaid is no ground for refusal on the part of B to pay debts owed by him to C, and such practice, though it may be supported by custom, cannot be upheld in law, for it is repugnant to dealings between people generally.”顯然,中國傳統民法中這一“不履行抗辯”習慣與西方民法中的相應制度在科學性上相去甚遠,故譯者在翻譯時對此表達出一定的批判意味。

總之,《匯覽》英譯本呈現的不只是近代中國翻譯移植自西方的法律制度,還涉及中國舊有的習慣及司法制度等內容(雖然有時系用於批判對照),因此《匯覽》英譯實踐很大程度上既是西方法律知識的環流(非迴流或回譯)實踐,又是一場對中國舊有民商事法律知識的再生產或跨語際法律知識生產活動。

話語分析視閾下的近代中國法律話語對外翻譯

《匯覽》英譯作為近代中國法律話語對外翻譯的一次有益嘗試,是近代中國人意圖通過法律翻譯對抗“法律東方主義”(legal orientalism)、構建新的中國法律話語,進而改善、提升或重塑中國法律形象的一次重要實踐。“五四”前後開展的大規模法律外譯活動,首要目的是服務於北洋政府推動的撤廢治外法權大局。本文借鑑英國蘭卡斯特學派代表人物費爾克拉夫(Norman Fairclough)的批評性話語分析理論(Critical Discourse Analysis),從法律外譯的文本、話語實踐和社會實踐三個向度來分析《匯覽》英譯,揭示其背後所藴含的權力鬥爭和意識形態,並探究其在治外法權撤廢運動中發揮的作用。

(一)中國法律與司法的革新性:文本的直接和間接呈現

《匯覽》英譯本對中國法制正面形象的塑造體現為直接和間接兩個層次。前者主要在序言部分,後者則是由文本結構和文本類型隱秘地呈現。一方面,在序言部分,《匯覽》英譯本介紹了中國古代民商法的不發達,意在襯托近代民商法之進步。時任大理院長姚震(1884—1935)在中文版序中對中國傳統的民事制度有如下介紹:“舊制,民事有公斷,有處分,而無裁判。嗣續婚姻外,幾無法文可據。”譯本將其原文照譯,並在譯者序中進一步強調古代民商法之欠發達:“對罪犯的懲罰可以在行使行政權時附帶完成,而國家對民事糾紛幾乎不感興趣。中國人也有厭訟的傳統和慣性,部分原因可能是因為他們對法律缺乏信心……部分原因可能是,他們懷疑將爭端交給非本社區的人解決是否明智。農人間的爭端通常在宗祠中解決,市民間的爭端則在商會或行業公會中解決。”

此後,譯者序中極力強調《匯覽》之法源的革新性:“至於本書所體現的法源,讀者可能會發現,它們中的不少內容都有西方法學的痕跡。然而,需要指出的是,那些對正義概念至關重要的法律原則實際上沒有國籍。根據奧斯汀(John Austin)的觀點,它們是‘萬民法’,屬於法理的範圍。” “必須承認,這些原則得以形成主要得益於西方法學,事實上,近代中國的大多數法官是在西方法學中成長起來的。”譯者欲表明,近代中國民事審判的法律與西方法學界分享着相同的理論資源。不僅如此,中國司法的進步也得到重點闡述:“大理院仍處於初創階段,其誕生於清末,直至民國才真正開始運作,但成立時間的短暫無法阻擋其鋒芒。在其屈指可數的成立年頭中,已經歷值得注意的兩起大事件,其中的一起,在某種程度上能讓人聯想到英國憲法史上著名的‘斯托克代爾訴漢薩德案’(Stockdale v. Hansard,1839)。”其所指的“兩起大事件”分別是1915年的“朱學曾嚴守法律案”和1916年的“大理院與國會衝突案”,這兩案均是大理院與行政機關、立法機關的衝突案件,在當時頗具影響力。熟稔英國普通法歷史的鄭天錫將大理院的事蹟與英國憲法案件相類比,意在突出大理院及其推事秉公執法的獨立精神。

另一方面,譯本在文本結構和文本類型的選擇上,間接反映出譯者傳遞中國司法改革正面形象的意圖。在文本結構上,《匯覽》英譯本通過翻譯章節的取捨,凸顯中國法律與世界接軌的一面。《匯覽》在民事判例部分,借鑑《大清民律草案》的編排,將判例分為五編:總則、債權、物權、親屬、承繼,然而英譯本只選譯總則編和債權編,這兩部分判例要旨所體現的概念和法理,幾乎完全移植自德日民法,而對於存有大量中國固有法律制度的物權、親屬、承繼等編卻未翻譯。這種選譯策略顯然無法保證譯本結構上的完整性,但有利於強調中國法律與歐陸一致的方面,而使中國法律的“傳統”一面被隱匿和背景化。因此,譯者通過文本結構的設計,向讀者傳遞出來的信息是:當代中國的法律已經同法制發達國家基本接軌。

在文本類型上,大理院選擇翻譯判例彙編而非成文法,同樣意圖傳遞中國司法系統的正面形象。北洋政府在組織翻譯其他部門法時,優先選擇的翻譯對象通常都是成文法,那麼為何唯獨在民商法部門選擇翻譯的卻是判例彙編呢?照理説,北洋政府時期雖然沒有民法典,但卻有“實質民法”,《大清現行刑律》中的“民事有效部分”,在北洋政府時期的民事審判中仍是第一順位的民事法源,為時人所公認。顯然,大理院拋卻具有正式法律效力的《大清現行刑律》,轉而翻譯效力層級更低的判例,意圖之一在於藉助判例要旨所包含的來自歐陸的民法法理體現中國法官的司法水平;另一層目的則是突出類似於英美法系的判例制度,以表明中國司法制度的進步與發達。按譯者鄭天錫的話講,判例是“司法意義上之中國不成文法”,“其所載之判例相當於英國上議院(House of Lords)或者英國樞密院司法委員會(the Judicial Committee of the Privy Council)所作之判決”。

綜上所述,無論是對中國法進步的直言不諱還是在文本編排上的隱秘表達,《匯覽》英譯本均意圖傳遞中國法的正面和進步形象,以服務於撤廢治外法權的核心目的。毫無疑問,《匯覽》英譯不同於口號式的外宣話語,其能夠以最直觀的方式呈現中國民商事法和司法制度的改革成效,潛移默化地對讀者的認知產生影響。正如譯者序中所言:“直接受我們管轄的外國人數量也逐年增加,而且我們相信,我們與列強簽訂的有關廢除治外法權的條約不是‘廢紙’。出於這些原因,我們的法律必須用外國人能夠理解的語言來表述。”

(二)中國法制形象的話語重構:一種反“法律東方主義”的話語實踐

長期以來,“東方主義”和“法律東方主義”的話語一直塑造着中國及中國法制的國際形象——從18世紀以來,中國就被異化為法律虛無的(lawless)、專制的(despotic)和落後的(backward)“他者”。伴隨歐洲列強強勢的文化擴張,這些話語滲透於人的觀念之中,最終成為國內外普遍認可的“常識”。以至於在解釋列強在華治外法權問題的產生時,無論外國人還是中國人,都傾向於將中國法的落後歸結為根本原因,諸如中國“法律不完善,裁判官無信用”等話語表達,從清末一直延伸至民國,通行中外,始終是撤廢治外法權的阻力。“法律東方主義”的話語實際上成為列強維護在華利益的遮羞布。這種話語敍事影響深遠。率先允諾有條件撤廢治外法權的英國,於1902年《中英續議通商行船條約》(即《馬凱條約》)中便表示:“中國深欲整頓本國律例,以期與各西國律例改同一律,英國允願盡力協助以成此舉。一俟查悉中國律例情形及其審斷辦法,及一切相關事宜皆臻妥善,英國即允棄其治外法權。”隨後美日葡等國也相繼作出了類似允諾。於是,外國人對於是否廢除治外法權的考量點完全落在了中國的法律能否與西方國家接軌以及司法是否公正上,而重塑中國法律及司法的形象自然而然成為晚清民國對外宣傳的重要方向。

由此,北洋政府時期大理院在組織翻譯《匯覽》時,便格外注意表達中國法律與司法的革新性,極力呈現出前文所述的文本樣貌。質言之,大理院組織翻譯《匯覽》是推動近代中國法話語重構的重要舉措。《匯覽》英譯本的發行,推進了外國人對中國法的瞭解,在一定程度上破除了“法律東方主義”話語下的刻板印象。其成效之一,便是成功地使一部分外國人得以瞭解當時中國民商法的真實面貌。缺乏系統的民事法律是彼時中國法制的一大軟肋,但是《匯覽》英譯本成功地使外國學者相信,北洋政府時期的中國雖無民法典,卻有“法官之法”進行彌補。有同時代學者謂:“這些判例的成果被以一種實際上是民法典的形式進行彙編,而這個判例彙編本身就是一個大膽的司法創新,在比較法的歷史上能夠佔據一席之地。”同時代另一學者也認為:“他們(大理院推事)決定不再等待立法機關對法律進行變革,而是自己着手完成這項任務。因此,他們宣佈了一項簡單但劃時代的規則,即只要不存在法律和有效的習慣,大理院將以世界各國通行之法理審理民事案件……由於民法典並未頒佈,而且傳統習慣對法院解決社會轉型後產生的新型民事糾紛作用甚微,法理在實踐中成為法院審斷案件的唯一指導。這些法理來自大陸法系……”儘管當時中國並沒有成熟的民事法律體系,但是《匯覽》英譯本通過對民事判例的譯介,在一定程度上消解了時人對於中國法律虛無、專制和落後的印象。

中國司法的先進形象塑造,是《匯覽》英譯本反抗“法律東方主義”敍事的另一層話語實踐。《匯覽》英譯本有力呈現了中國司法組織及司法制度的進步並取得了良好的預期效果。有外文期刊對大理院的成員及其判例制度給予高度評價:“這些判例與我們自己的上訴法院的判例非常相似,大理院法官應為他們自己的才智與博學而感到自豪。”還有讀者盛讚類似英美法系“法官立法”的模式:“從來沒有發生過這樣的事情——中國的最高法院(即大理院)根據自己曾經的判決編纂法典,以最科學的方式約束自己和初審法院,大膽地突破關於法官造法的古老爭議……鄭大法官(即鄭天錫)使英美法律工作者能夠看到一個全新法律體系的誕生。在西方法學史中,法律體系的建立過程是緩慢且不自覺的,但這種模式在中國被有意識地付諸實踐,目的是快速建立一個能夠與羅馬法或英國普通法相媲美的法律體系。”更有人通過對中國司法實踐的觀察,得出中國法之國際地位得到極大提升的結論:“當人們閲讀大理院在短短七年內作出的判決時,會驚歎於舊制度的改變是可能的。中國一舉擺脱了過去的束縛,在法律上與當今最文明的國家已經站在了平等的地位上。”

從效果上看,判例這一文本類型具有天然真實性,對於破除“法律東方主義”話語的桎梏能夠發揮獨特作用。譯者鄭天錫曾在期刊上撰文表明翻譯判例的益處:“將來國際司法團來華調查時,吾以為其考查吾國之判例,較之吾國之法典,當尤為注重也,蓋在外人之眼光,我國之法典,或不無少含有政治的意味,以為我國因急欲收回領事裁判權,難免於法典多所粉飾;惟判例則不然。判例乃法官自由適用法律或條理之結果;且亦足以窺知法院之程度。”同一時期,鄭天錫亦在外文期刊上撰文宣傳大理院民事判例對於中國法制發展的意義:“過去十年來,中國司法機關一直在進行立法工作(即法官造法),無論邊沁對此類立法的總體看法如何,其都取得了令人滿意的效果,並將為本國未來接受民法典提供巨大便利。因為法院通過其判例持續使人們熟悉西方法學,到民法典完成時,他們將如此習慣西方法律,以至於新法典的頒佈不會被視為突然出現的奇怪制度,而將被視為在一個連貫的整體中引進了一個人們已經部分熟悉的系統。”

事實證明,外國學者對來自司法實踐的中國法律形象頗表讚歎:“大多數觀察者只看到政治的混亂,但我們看到,奠定(這個國家)未來深厚根基的,是其法制體系。不同於意圖通過制定法典以向世界展示公正形象的政治權威,這個系統所積累的經驗,來自七年間在這個擁有4億人口的帝國的各地區的數以千計的訴訟實踐。”事實上,大理院判例不止在中國法院的司法實踐中得以切實適用,就連“外國法院,如上海英美法院,每逢適用中國法律而無明文可引用時,亦採用我國判例”。

由此,不妨認為《匯覽》英譯是服務於當時中國外宣戰略需求的一次成功嘗試,其在很大程度上改變中國法在國際上長期失語的情境,對中國法話語的重構起到了不可或缺甚至至關重要的作用。《匯覽》英譯引導中國法文本的接受者以一種區別於以往話語束縛的方式解讀和使用文本,是為北洋政府時期由法律對外翻譯牽引的中國法話語獨特實踐。

(三)法律話語外譯與治外法權撤廢實踐

北洋時期法律文獻的外譯,本身是當時中國政府撤廢治外法權的手段之一。因此,對《匯覽》英譯本的考察自然也要回歸於這一運動的實踐之中。1920年《匯覽》英譯本的問世,與北洋政府在巴黎和會(1919年)上關於撤廢治外法權的嘗試直接相關。《匯覽》中文本於1919年年底成書,1920年便馬不停蹄地出版英譯本,之所以如此雷厲風行,是因為在巴黎和會上,中國代表團明確提出“廢撤領事裁判權”的請求。作為條件,北洋政府主動承諾在五年內頒佈民、刑等五部正式法典,並在《中國希望條件之説帖》後附有幾部立法的英法文譯本作為參考。可見北洋政府此時已經充分意識到法律外譯在外宣上的重要性,故在巴黎和會結束之後,其火速開展大規模的法律外譯活動,1920年的《匯覽》英譯本便順勢而出。

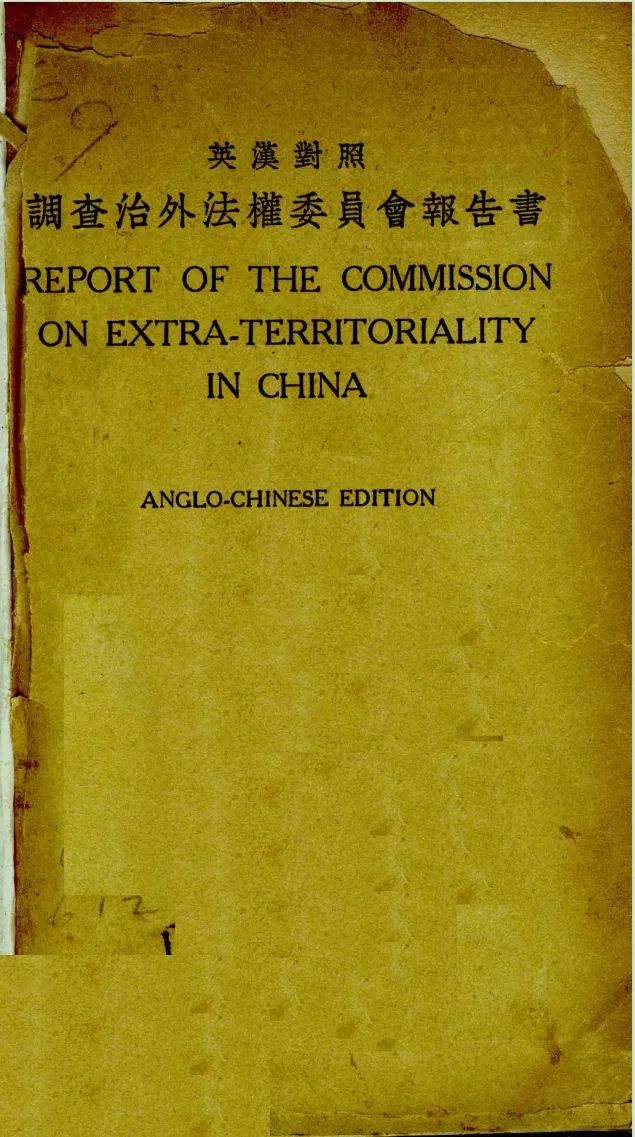

而1923年《匯覽》英譯本增補本的推出,則與華盛頓會議(1921—1922年)上列強對中國司法的質疑有關。當會議討論廢除在華治外法權問題時,與會各國代表紛紛提出對中國司法的質疑,例如會議主席休斯(Charles Evans Hughes, 1862—1948)表示,廢除在華治外法權的關鍵在於查明“中國的司法狀況如何?法律情況如何?它們是如何執行的”。意大利代表史襄才(Carlo Schanzer, 1865—1953)也認為:“首先存在一個事實問題,即要確定現在中國的司法管理方式是否能為列強及其在華僑民提供一切必要的保障。”最終,列強達成了如下共識:“中國的法律已經公認有相當大的進步;但還不能確定其司法系統和司法管理方法是否具有類似的高水平,以支持廢除治外法權和將大量外國利益置於中國法院的管轄之下的行為。”會議決議,與會國將在閉會三個月後組成法權委員會考察中國的法制狀況,並決定是否廢除在華治外法權。不過北洋政府感到準備相關材料的時間不足,要求將時間推遲到1923年年底。在如此侷促的時間內,負責籌備法權調查事宜的法權討論委員會安排鄭天錫增譯了篇幅不小的《匯覽》債權部分,並由該會直接出版,這表明了北洋政府對該書的重視。或許正是因為相較於其他法律文獻,《匯覽》作為司法判例彙編,更能凸顯中國司法的正面形象,對列強的質疑給出最直接的回應。

事實上,《匯覽》英譯對於法權調查還有着更為直接的意義——彌補民法典的缺位。根據法權討論委員會自述,其承擔的出版對象本應是“當代中國主要制定法(legislative enactments)的英法譯本”。選擇《匯覽》這一非立法機關制定且不具有明確法律效力的文本進行翻譯,乃是退而求其次的無奈之舉。北洋時期無民法典,長期為外人所詬病,在法權調查過程中定會成為被攻擊的重點之一。為此,法權討論委員會選擇將《匯覽》英譯本作為民法典的替代品。在1923年的英譯本中,法權討論委員會委員長張耀曾(1885—1938)便特地增寫了一則序言,其中反覆強調《匯覽》在統一全國民事審判中的作用:“儘管當前的政治局勢動盪不安,但我們在編纂全國通行的統一民法典方面取得了很大進展,儘管目前還不可能制定出一部完全確定和正式頒佈的民法典……然而,有一套法律在過去幾年中一直在穩步發展,可以説它構成了民國‘普通法’(Common Law)的一部分。大理院在日常工作中對上訴案件做出了大量真實的判決,其或多或少地涵蓋了民法領域的大部分。”

不僅如此,考慮到國際社會可能對《匯覽》的效力提出異議,張耀曾還通過將其和英美判例法進行對比以及闡述其在司法實踐中的作用等方式,論證其作為民事法源的合理性:“在1919年和1920年間,大理院選定了稱得上是典型的案例,並請鄭博士將其翻譯成英文。這本書於1920年由大理院出版,在某種程度上形成了判例法法典……法權討論委員會認為這樣的一種彙編和翻譯,對於正式法典來説是一種有價值的補充,其能解釋並延伸制定法的文義。”可以説,翻譯《匯覽》是北洋政府在法制殘缺的不利條件下所進行的一種補救,此時《匯覽》英譯本被寄予了代替民法典接受法權調查的厚望。

從結果來説,《匯覽》英譯本在法權調查的過程中確實成為調查法權委員會了解中國民事法律情況的主要素材。1926年,延宕四年的法權調查如期開展,委員們在京開會討論中國法律時,《匯覽》英法譯本曾被呈上其桌面,而他們對《匯覽》作為民事法源的作用表示了充分肯定:“本委員會曾收到大理院判例要旨匯覽之英法譯本……大理院判例及解釋法令文件為民法極重要之法源,毫無可疑。”《匯覽》英譯本除了讓委員們瞭解判例本身,更是他們認識位於第一順位的民事法源——《大清現行刑律》民事有效部分適用實態的主要渠道:“《大清律例》中何項條文適用於中國今日之法院,頗難逐條指定,然就送交本委員會參考之大理院判例英法譯本觀之,即知其條文仍繼續適用者尚屬不少,至關於人事之條文則引用尤多。”委員會在調查中國的民事法源時,共羅列了三個調查部分:“《大清律例》中民事部分”“大理院判例”以及“革命以後所公佈之特別法令”。其中,前兩者為北洋政府時期各級法院審判民事案件所適用的最重要法源,而《匯覽》譯本成為考察此二者的主要材料,可見其對各國考察中國民法制度而言特別重要。實際上,以《匯覽》英譯本為代表的北洋政府所提供的法律外譯文本,是調查法權委員會了解中國法律制度的最重要途徑。在長達8個月的會期內,委員會的考察方式分為在京開會討論和實地調研兩種,而在會議上集體閲讀中國法律的外譯文本便是他們考察中國法律的最主要方式。《調查法權委員會報告書》在對中國法律制度進行報告時便開宗明義地指出:“本章內所稱法律包含條例、章程、命令及規則等系北京中央政府所公佈施行者……此種法令最大部分均經譯成英法文,其譯本由本委員會詳加參考。”因此,調查法權委員會對中國法律的考察,實質上是圍繞法律翻譯文本展開的。

換言之,能夠呈現中國法律面貌並從實質上影響委員會判斷的是法律外譯文本而非立法機關制定的法律本身。雖然從法理上來説,未經立法程序通過的法律的外譯文本,僅能代表譯者自己對法律的理解,並無真正的法律效力,因而無法與法律本身“等效”,但其卻是能夠讓外國委員對中國法律獲得準確理解的唯一渠道,這也是為何北洋政府不惜推遲會期也要完成法律外譯的原因。1923年版的《匯覽》英譯本在書後附有法權討論委員會所撰寫的後記,其中便點明瞭法律翻譯對於考察結果將會產生的實際影響:“這些出版物將使調查法權委員會在召開後能夠更好地熟悉中國的實際立法以及政府和行政服務的組織,也使它能夠了解民國自成立以來立法和司法機構在與法律科學保持同步發展以及保持本國特色等方面所取得的成就。”可以説,法權討論委員會在籌備法權調查的過程中所開展的規模宏大的法律外譯工作,所起到的作用不遜於真正的立法。正因有了這些品質優良的法律譯本,北洋時期的法律進步才得以充分展現。《調查法權委員會報告書》在法律制度考察的末尾,對中國既有的法律給出了相當高的評價:“(中國)晚近以來於司法制度之發展及法律之草擬……其努力進行之成績業已昭著者,即法院之組織、民刑訴訟條例及其他實體法之制定是也,本委員會對於此種法律中之普通原則甚為滿意。”

然而遺憾的是,經過調查,委員會得出的最終結論是治外法權“仍應暫時維持”。直到1943年,列強才在中國正式放棄治外法權特權。治外法權在1926年並未得以撤廢,但廢約工作畢竟取得了重要進展,如上海公共租界會審公廨(The International Mixed Court of Shanghai)在這一年終被廢除,為中國人自主設立的“上海臨時法院”所取代。可以説《匯覽》英譯本等一系列法律翻譯文件在這一進程中發揮了特殊功用。

結語

不同於晚清政府偏重立法而忽視法律外譯,北洋政府在大刀闊斧進行法制改革的同時,也注意對外宣傳,其直接目的便是為撤廢治外法權服務。作為擁有民事法源與司法判例雙重屬性的法律文本,《匯覽》的英譯在當時的法律外宣中具有開拓性意義,它既是中國民商法英譯的嚆矢,又展現了中國司法的獨特一面。《匯覽》英譯本以對外翻譯的方式將當代中國民事司法運作的實態呈現於世界,實現了地方知識的世界性轉化,在完成民商法知識環流的同時,又傳播了中國特有的法律智慧,對人類法律文明有所回饋。而且,在治外法權撤廢的直接實踐場域——1926年法權調查的過程中,《匯覽》英譯本還起到了填補民法典空缺的作用,成為調查法權委員會考察中國民事法律的主要材料。雖然北洋政府最終並未如願廢止列強在華的治外法權,但這是由帝國主義和殖民主義國家最大限度地確保自身在華利益的野心所決定的,並不能否定中國法律改革及變法修律外譯的重要性與意義。

長期以來,中國法的外譯史研究,在近代中國法律史研究和中國翻譯史研究中均處於失語狀態,這反映了翻譯在中國法律近代化敍事中的邊緣地位。從1810年小斯當東(George Thomas Staunton)翻譯《大清律例》開始,直到清朝覆亡,中國法律文本的外譯始終主要由外國人完成,這就導致在中西法律交流之初,中國便在無意識中失去了對中國法域外形象塑造的主動權。而北洋政府所主導的法律外譯,恰恰是近代中國翻譯主體意識覺醒、重塑中西權力關係的一次嘗試。

嚴格來説,北洋政府所組織的法律外譯,是我國最早的國家法律外譯實踐。“國家翻譯能力不單指語言的轉換能力,也不單是某個個體或機構的能力,而是一個國家在翻譯領域整體能力的集中體現,是通過翻譯行為建構對外話語、開展文化傳播、塑造國家形象的綜合能力。”誠如是,北洋政府聚集了一批優秀的法律翻譯家,成系統、有步驟地對當時的法律、司法及司法行政文本進行外譯,一定程度上重構了中國法的形象,打破了西方人“法律東方主義”的認知侷限,有力地服務於撤廢治外法權的國家重大戰略需求。歷史證明,法律翻譯始終與國家需求相關聯。自1840年以來,無論是為了變法修律而進行的西法中譯,還是為服務於治外法權的廢除而開展的中法外譯,翻譯活動始終服務於國家需求。回溯百年光影,治外法權早已不是中國人頭上的緊箍咒,我們再也不用為了乞求外國認可而進行法律外譯,但新時代要求我們以更為開放、自信的姿態進行法律外譯,確保我國法治話語不被異化或邊緣化,以服務於共建“一帶一路”及推動構建人類命運共同體等國家重大需求。

今日之中國無論在綜合國力還是國際地位上已非百年前可比,但在國際上的法律話語失語問題依然存在。“進入新時代,儘管我們在法治領域‘做成了想了很多年、講了很多年但沒有做成的改革’,但受制於傳統的話語體系和宣傳模式,上述改革成果的國際傳播效果仍不夠理想,還存在‘對外不會説,説了聽不懂,懂了不敢信’現象。”所幸,“講好中國法治故事”已日益受到重視,乃至成為當前加強涉外法治工作的重要環節。以最高法院為例,近年來就有開通英文網站,對人民法院組織機構、職務名稱、工作場所的英譯進行規範等嘗試。2023年2月21日英漢雙語版《中國法院的司法改革(2013—2022)》的出爐,更是顯示出新時代我國司法機關打破話語桎梏、展示中國司法形象的決心。講好中國法治故事,為世界提供中國法律智慧,未來將大有可為。