荒漠,竟是遍佈一級保護植物的微型叢林?_風聞

猫盟CFCA-猫盟CFCA官方账号-民间野生猫科动物保护联盟12-05 21:28

“瀚海闌干百丈冰,愁雲慘淡萬里凝”;“塞下秋來風景異,衡陽雁去無留意”……從古到今,當從小生長在“森林植物區”的農耕民族來到屬於“非季風區”的中國西北乾旱區時,稀疏的植被,遼闊無垠的荒漠,似乎總是會勾起旅人無限淒涼蕭瑟的心境。似乎這裏永遠是一片不適宜人類生存的不毛之地。

武威民勤的連古城保護區,一望無際的沙海 ©心悦

我這個在西北乾旱區長大的人,從小就看膩了這單調的風景,便在高中畢業後毫不思索地去了當時還覺得是南方的南京讀大學,後來覺得南京也不夠南,便乾脆去了雲南最南的西雙版納。

有趣的是,當我在這綠樹成蔭的南方學習植物學時,一些西北乾旱區獨特的植物卻反反覆覆在老先生們的著作裏“刷存在感”,強調其重要的科學價值,讓我在書中遇到了老鄉。我竟生出了些地域自豪感,使我開始重新認識原本以為自己再熟悉不過的故鄉生境。

心心念唸的沙冬青

沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus),豆科沙冬青屬常綠灌木。除了晚春時節綻開滿枝金黃的花朵,平時頗為低調,但它可以成為西北乾旱區荒漠地帶諸多珍稀物種的代言人。在冬季西伯利亞吹來的零下三十多度的寒風中,仍然頑強地伸展着鮮活灰綠色的枝葉,彷彿要告訴世人,這片土地並不是如大家想象的那般荒涼和了無生機。

這種我在西北熟悉的“老鄉”植物,在植物地理學教材裏經常被拿來舉例子:“第三紀孑遺”、“古地中海沿岸的殘遺”、“亞洲中部荒漠特有種”……沒想到小時候早已看得厭煩的荒漠卻生長着如此神奇的植物。

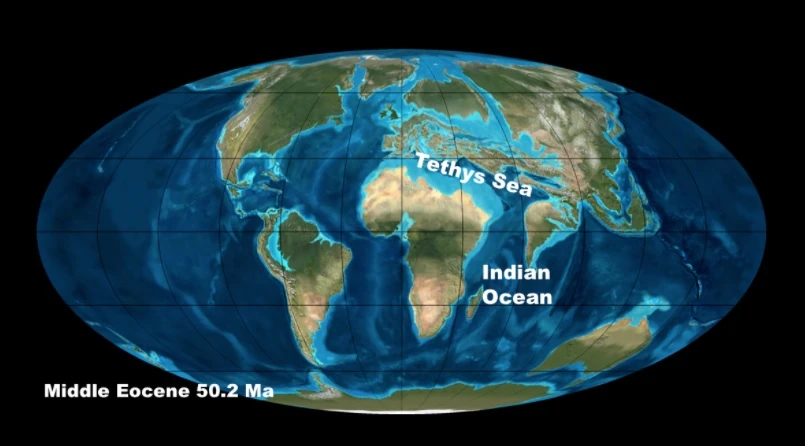

早第三紀時期的海陸位置,Tethys Sea即古地中海 圖片來源:網絡

我們在調查中找到了珊瑚化石,這裏原本是海 ©大貓

晚春時節,騰格裏沙漠裏的沙冬青開出了金黃色的花,將荒漠染成一片金黃。©杜軍成

2013年夏,我深入到內蒙古阿拉善左旗的騰格裏沙漠腹地。在地勢低窪,能夠存儲一些水分的沙地裏,我看到了成片的近兩米高的沙冬青。這讓我彷彿穿越回了第三紀的古地中海東岸:那時,喜馬拉雅山還未如此高聳,騰格里腹地也許是如此冬夏常綠的亞熱帶森林。

後來,青藏高原隆起,中國西北地區開始變得寒冷而乾旱,森林變成了灌叢、草原甚至荒漠。而沙冬青在這個過程中適應了新的氣候,倔強地保留了祖先終年常綠的特徵。

騰格裏沙漠腹地,一叢叢高近2米終年常綠的沙冬青彷彿讓人回到了第三紀古地中海岸邊的沙灘 ©顧伯健

位於內蒙古阿拉善左旗騰格里東南部荒漠深處的沙冬青羣落。©顧伯健

但如其它一些古老的孑遺植物一樣,沙冬青的分佈區非常狹窄,僅分佈在中國西北地區東部的內蒙古中西部、寧夏北部、甘肅北部和蒙古國南部個別區域的荒漠地帶。同時由於它在研究植物地理學,植物抗寒、抗旱的生理學機制和分子機制具有不可替代的意義,沙冬青也被列為國家二級保護植物。

當聽説貓盟開始在張掖開展工作時,我第一反應就是:那裏會不會也有沙冬青?此次有幸同行,便每天都在尋覓,期望能再次一睹這大名鼎鼎的古老植物。

長得像沙冬青的大白刺

我們在民勤連古城附近的旅程並沒有遇到沙冬青。倒是看見了不少白刺屬植物和同樣是國家二級保護植物的黑果枸杞(Lycium ruthenicum)。此時正值這些植物的果期,紫紅色的白刺果和黑紫色的黑果枸杞果非常醒目,成為了這個季節這裏荒漠裏難得耀眼的色彩。

白刺Nitraria tangutorum ©孟珊珊

這兩種野果非常嬌嫩,幾乎是一碰皮就破,跟它們那用來抵禦乾旱,有着厚厚角質層的枝葉形成了巨大反差。兩種野果都酸甜爽口,沒有澀味,但黑果枸杞的果皮比白刺的厚一點,這也許是它們可以被大量採摘並被炒作成“名貴幹果”的原因。

黑果枸杞 ©孟珊珊

出張掖城北,過北大山西北,便進入一片丘陵地帶。乾旱的氣候使這裏只能生長荒漠植被,以稀疏的半灌木為主。比起降水量相對更多的鄂爾多斯與騰格裏沙漠東部,這裏的植物種類顯得更少。只有在下雨時淌水的溝谷兩側,能看到一些灰綠色的灌木。其中一株最大的,乍一看像極了我曾經見到的沙冬青。

嗯,你看像不像?©心悦

但其實這是一株沒結果的大白刺(Nitraria roborowskii)。它的葉片與沙冬青非常像,區別在於,大白刺是2~3小葉簇生,葉片形狀大多為倒卵形,沙冬青多為三小葉的複葉,形狀大多為菱形。這些術語有點難懂,但如果大白刺上結着紫紅色的果實,我就一定不會認錯。但問題又來了,怎麼這裏的大白刺沒有果實呢?

第二天看到的幾峯散養駱駝讓我恍然大悟:它們正在大快朵頤大白刺的果實。在這生產力低下的貧瘠土地,白刺屬植物的果實是動物們難得的美味口糧。如果時光倒流200年,在此地分享這可口果實的,則是野駱駝、普氏野馬、蒙古野驢、普氏原羚……而如今,只有小羣的家駱駝和零零星星的鵝喉羚了。

貓盟夜巡遇到的鵝喉羚 ©心悦

微縮版的古樹叢林

回到銀川的家,我去了趟家門口的賀蘭山。在蘇峪口溝口附近的洪積扇上,重新找到了我這輩子見到的第一株沙冬青。十二年過去了,它看起來還是老樣子。沒有長高多少,枝葉也沒有增加。今年夏天西北地區六十年不遇的極端乾旱,好像也沒有令它枯梢。它依舊靜靜地紮在亂石堆裏,靜靜地望着眼前日日變換的風雲,卻不知已歷經了多少寒暑。

這就是西北乾旱區的旱生灌木,身材矮小,其貌不揚,與它們實際的年齡極不相稱。由於它們生長在極端缺水的環境,生長季非常短。有科學家發現,即使是一株高不足半米,基徑只有8釐米左右的霸王(Sarcozygium xanthoxylon),也已經生長了超過150年。而在熱帶,同樣的時間,足夠一株龍腦香從小苗長成參天巨樹。

霸王的枝葉。©顧伯健

霸王羣落,拍攝於蒙古 ©urgamal / inaturalist

一直熱衷於尋覓原始森林的我,忽然意識到,也許自己此時就身處一個古老的微縮版的原始叢林。只不過,為了適應嚴酷的環境,這裏的“古樹”樹冠和主幹急劇壓縮,變成了低矮的灌木。但這不妨礙它們見證幾百年的世事更迭。

比起經歷過數次毀滅-重生演替的華北森林,這些低矮的灌木形成的羣落和景觀,也許從更新世開始就延續到現在。它們看似荒涼,卻保持着自身的原真性,默默用年輪記錄着這裏的古氣候。

蒺藜科的駱駝蓬(Peganum harmala)。©孟珊珊

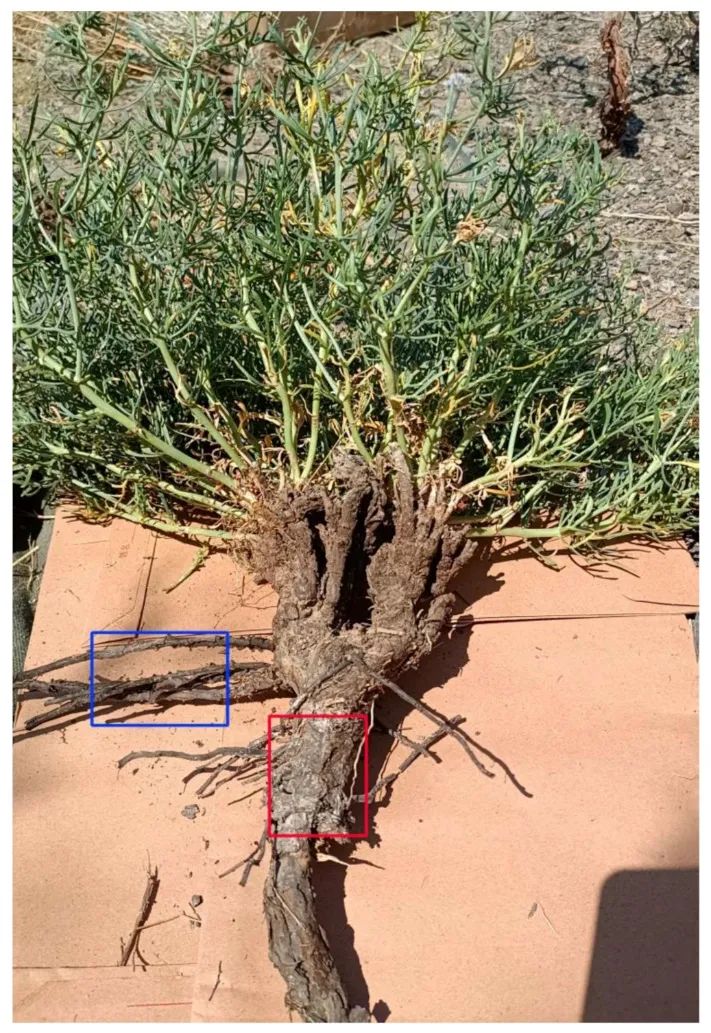

荒漠木本植物主要的生物量(碳匯)都隱藏在地下粗大的根系,駱駝蓬雖是草本植物也是如此。圖片來源:Chen et al., 2022,

髮菜不能發財

“職業敏感”使得在兔猻棲息地放相機的我習慣低着頭走路,總覺得這裸露的地表會有什麼神奇的東西,在不經意間被捕捉到。果然,一小團一小團貼地生長的絲狀物引起了我的注意。它就像烏黑的毛髮緊緊附着在土壤之上,竟然是髮菜(Nostoc flagelliforme)!時隔二十多年,我又看見了它!就像是遇到了兒時的故人。

我向四周又搜尋了一下,又找到了幾小坨。它長得實在是太過於低調,如果不仔細觀察,很難發現。更讓人難以想象這貌不驚人的小東西,是這裏唯一的國家一級保護植物。

髮菜使這裏乾旱的表土不至於過於裸露。©顧伯健

作為寧夏人,我從小就熟知髮菜是寧夏的“五寶”之一。大約6歲時,我就在賀蘭山下的荒灘見過三三兩兩的人,俯身撿拾這種與環境不太協調的東西。也記得小時候在家鄉的餐館裏偶爾能吃到髮菜,人們告訴我它有多麼名貴,但其實什麼味道也沒有。再後來,大概還沒進入2000年,我再也沒有在家鄉的土地上見過一根髮菜。

髮菜實際上是一種藍藻。由於只生長在荒漠中,它生長極為緩慢,但對於保持水土,防止表層土壤被大風裹挾而起形成沙塵有重要的作用。髮菜一旦被破壞,很難恢復。

但由於“發財”這個諧音梗,尤其是在東南沿海的市場,髮菜一度被炒到離譜的價格。隨之而來的則是當年對甘肅、寧夏、內蒙等乾旱區荒漠和草原植被的大規模破壞。由於分佈稀疏,數量稀少,挖髮菜的大軍經常拿鐵耙將灌木、草本植物連同表土一齊扒拉掉,將其中少量的髮菜分揀出來,這對本就脆弱的乾旱區植被造成了難以恢復的破壞。

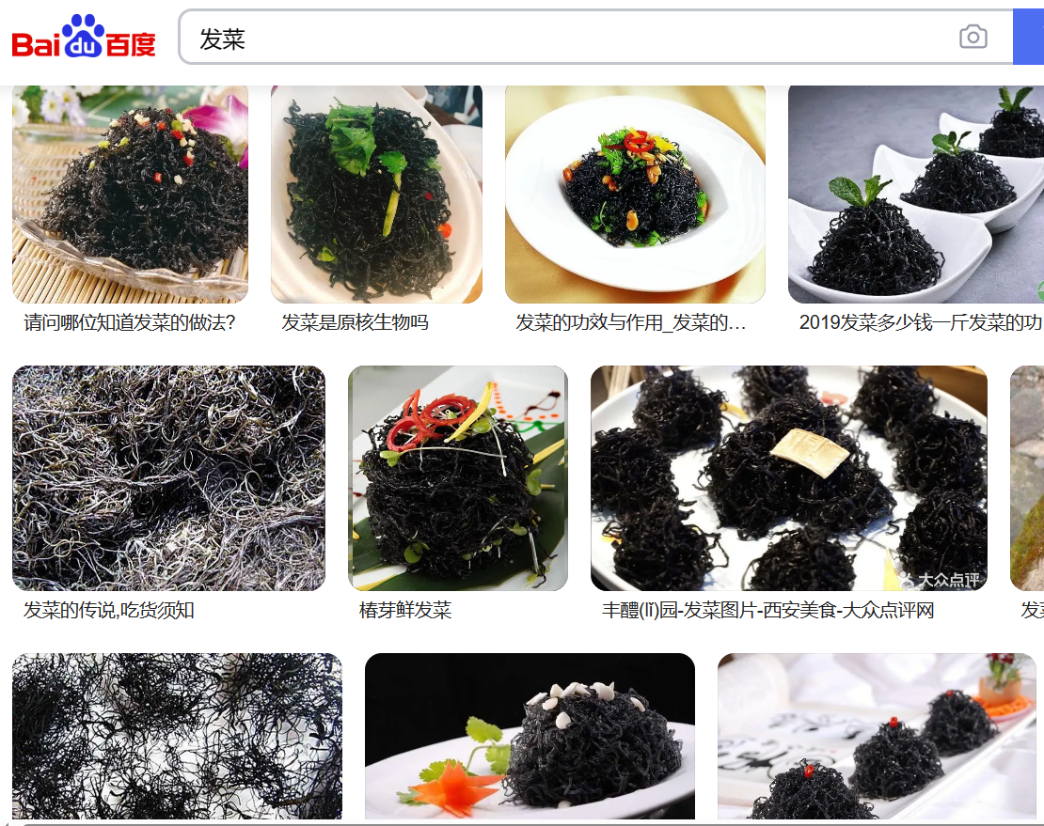

百度上輸入“髮菜”,出現最多的依然是“功效”,“吃法”

為了保護極其脆弱的乾旱區生態環境,國務院於2000年發佈了《關於禁止採集和銷售髮菜,制止濫挖甘草和麻黃草有關問題的通知》,並將髮菜升級為國家一級重點野生保護植物。任何挖掘、銷售和加工髮菜都屬於嚴重違法行為。也許張掖北部這片兔猻棲息地因為地處偏遠,交通不便,才躲過了那些年挖掘髮菜大軍的浩劫。

珍稀瀕危植物的聚集之地

翻開新版的《國家重點保護野生植物名錄》,能看到不少在國內只分佈於西北乾旱區的物種:蒺藜科的四合木、半日花科的半日花、鎖陽科的鎖陽、列當科的肉蓯蓉、麻黃科的斑子麻黃、菊科的革苞菊、薔薇科的蒙古扁桃……

這些植物大多和沙冬青類似,為第三紀古地中海的孑遺,分佈區也非常狹窄,同時也為這片區域的特有種。例如四合木在全球僅分佈於賀蘭山北段的幾條溝谷和山前的洪積扇。半日花分佈較廣,但它同屬的親戚們也主要分佈在現今的地中海地區。

四月初,騰格裏沙漠裏的國家二級保護植物蒙古扁桃(Amygdalus mongolica)開花了,將沙漠染成了一片粉紅色。©雲朵

不同於身姿奇特的蘇鐵、高大偉岸的龍腦香、木材名貴的楠、以及“花友”們趨之若鶩的蘭科植物,西北乾旱區生活的這些珍稀瀕危植物既不怎麼好看,也不怎麼出名。其在科學上的重要價值除了專業人士也鮮有人知。

它們就一直默默地生存着,與其它諸多小灌木、半灌木、小草本一起,組成了“灌木荒漠”、“半灌木小半灌木荒漠”、“小半灌木荒漠草原”等各種西北乾旱區獨特的植被類型,在水熱條件極端惡劣的環境下,構成了中國西部堅韌但脆弱的生態屏障。

貼地生長的荒漠植物 ©心悦

揮之不去的隱憂

這年頭,發現神奇動植物的興奮感,往往很快被殘酷現實的憂慮替代。我剛剛認識這些植物的獨特性、稀有性和重要科學價值還沒幾年,就發現如今在“雙碳”的大旗下,地廣人稀的西北乾旱區已成了風電、光伏等新能源大開發的主戰場。

矮小不起眼的荒漠植被,卻有着巨大生態價值和科研價值,也許正因為這些珍稀瀕危植物太過於低調,一直未得到公眾重視。這一片片微縮版的“古地中海叢林”,也許躲過了更新世以來數次冰期的浩劫,也因為生長環境對人類太過惡劣而躲過了農耕與城鎮的開墾。而如今,面對着步步逼近的風機和光伏板,我們不知道這些可能已經存在了上百萬年的植被,是否可以繼續留存?

巨大的風機矗立在矮小的植被之上 ©貓盟

我忽然有了一種奢望:如果來此規劃光伏電站的大佬們也對植物學有一點興趣,如果他們能夠認得這些沙冬青、革苞菊、蒙古扁桃、半日花……哪怕是曾經被炒上天的髮菜,是國家重點保護野生植物,或是知道這裏矮小的霸王已有百歲高齡,是否會手下留情,修改方案,留這些其貌不揚、低調而珍貴的植物一條生路?

荒漠並不是光禿禿一片的,這裏生長着極其重要的植被 ©心悦

大片的光伏發電廠正在西北乾旱區藉着政策的紅利迅速擴張。如果將主要深藏於地下,不容易被發覺的荒漠植被的碳匯,和植被因光伏而死去造成的碳釋放也考慮在內,不知如此大規模的新能源是否還能稱得上清潔?

地面上鋪滿了光伏,荒漠植被因此消失 ©顧伯健

直到今天,我們對西北乾旱區的生物多樣性瞭解得還非常有限。這些在極端環境下頑強生存着的脆弱的動植物,它們具體分佈在哪裏,居羣或種羣數量如何,面臨着什麼樣的威脅,很多問題仍然沒有釐清。

2013年初春,一隻在阿拉善左旗騰格裏沙漠被牧民捉住的雪豹被原地放歸。但願西北乾旱區這些珍稀的植物與脆弱的植被不是這“將去之影”。©王志芳

瞭解這些基本信息,是制定一切保護措施的關鍵。我們不希望再次看到珍貴野生動物的棲息地或是珍稀瀕危植物和古樹集中分佈的區域因為“不知道”,“不清楚”,“不瞭解”,白白被破壞掉。希望在這片廣袤土地上生活着的獨特的、既頑強也脆弱的生靈們,得到世人更多的關注。

荒漠其實也可如此美麗!©何立國