田埂上的血跡與《送東陽馬生序》_風聞

百年津渡-百年津渡官方账号- 困难时这是树洞,有了炬火和太阳,就风乎舞雩吧!昨天 22:39

1982年的夏天,正是三伏天氣,早晨的時候就沒有一絲風,燠熱的田野上熱浪翻滾,整飭的稻田裏晚稻剛播種不久,秧苗在烈日下蔫蔫地耷拉着腦袋。

清波盪漾的戴家場鎮運糧河邊,茂密的樹叢掩映着三汊村一間破舊的青磚房。房子是東西向的,北邊的牆被風雨侵蝕,磚間的黏土早已被沖刷殆盡,磚塊挪了位斜斜地鼓出來,後牆也垮了一般,房頂上瓦片掉下來不少,被風吹雨打的屋椽多有朽爛。

房屋黑乎乎的套間裏,一家子五個人正在吃早飯。每天只能吃兩頓,早飯不吃飽一整天肚子都會鬧饑荒,三個孩子吃飯幾乎就是在比賽。

最小的9歲男孩瘦瘦小小的,只穿着一條哥哥穿過的肥大短褲,背上的肩胛骨在皮下清晰可見,他盯着早已見底的菜碗,把剩下的蛾眉豆和辣椒殘片挑出來,小心地拌在飯裏面,匆匆扒完碗裏的米飯,然後盯着空空的菜碗嚥了幾口唾沫,戀戀不捨地放下碗。

父親和姐姐、哥哥已經下地去了,母親在灶台邊收拾碗筷。男孩子從房間裏拿出一件軍綠色外套,套在自己身上,肥大的衣服破了好幾個洞,袖口處早已破得犬牙差互,綴在袖口的布條隨着男孩的動作盪來盪去。

小男孩穿好衣服,就去後牆北牆根處找罾子和魚簍。他才走出幾步,北邊牆中“嗖”地竄出一條火赤練來,蛇搖擺着頎長的身軀和尾巴,一下子就竄進了北邊的灌木叢。小男孩愣了一會,小心地看看四周,看有沒有與泥土同色的蝮蛇。

“別怕,火蛇乾沒毒,怕就怕土聾子,毒氣大還容易踩着,”母親不知什麼時候洗完了碗,安慰站在泥地上的小兒子道:“不過早晨它們不會出來的。你早點出去,弄點鱔魚泥鰍回來,家裏好添碗菜。”

小男孩沉默着右手提起罾子,把兩根竹支架併到一起,斜跨在自己的肩頭,左手提起魚簍和自己做的撈網兜,出了門向東邊一望無際的田野走去。

田埂上兩邊綴滿了盤根草,中間光禿禿的泥土像一條條白帶子,筆直延伸後垂直交叉,把一塊塊秧田劃分成整齊地田疇。泥土在太陽炙烤下已經開始升温,小男孩的赤腳踩着,微微地皺了皺眉頭。

小男孩很快就到了三汊村二組的機灌溝,走下溝裏展開罾子,朝向岸邊架好,在水中用腳用力踩、蹬着田埂壁,試圖把藏在洞穴和泥裏的鱔魚、泥鰍趕到罾子裏。忙活了一個多小時,鬧騰了一整條溝,也只弄到了幾條小小的泥鰍、幾條昏頭昏腦的小鯽魚,連竹魚簍的底部都沒鋪滿。

小男孩嘆了口氣,前幾年跟着哥哥去捉魚的時候,田野裏隨便一條溝,揭開田梗邊垂下里的草,就會有一大羣鱔魚、泥鰍驚慌失措逃出來,根本就不需要這樣折騰,每天出門都可以有一二十斤魚獲,可是那時候鱔魚、泥鰍太不值錢。這才幾年時間,溝裏的各種魚就被撈光了。

太陽越升越高,田埂上裸露的泥土越曬越燙了。小男孩又去蛇溝裏試了試,他在齊腰深的水中一次次放好罾子,一次次踩着溝邊草叢趕魚,一次次提起滿是泥水的罾子,都只看到些被弄斷的水草。他忙活着沿着蛇溝向南前行了二三十米,他的勞作一無所獲。岸邊不時驚竄出一條水蛇,看看已經變成了泥猴的小男孩,然後轉頭像箭一般劃開水面,極速地射向遠處。

時間過得很快,已經是下午兩點了。小男孩從蛇溝裏爬上來,把罾子和撈網兜放在田埂上,折回先前下水處的田埂,取回魚簍走向南邊的紅三村,順路拿上罾子和撈網兜再次跨在肩上。

十多分鐘過後,小男孩走到了紅三村機灌溝。溝埂左邊的秧田裏,赫然有一簇白色的泡沫,這裏即將產籽的鱔魚的特有標誌。小男孩壓制住心中的狂喜,把罾子和魚簍、撈網放在右邊的溝埂上。跳過溝小心翼翼撥開秧苗,很快就看到秧田裏泡沫下的洞口,他伸出右手沿着洞往泥裏掏,一會兒就摸到了一個鱔魚頭。受了驚的鱔魚猛咬了他一口,小男孩縮了一下手,又迅疾伸出手在泥裏掐住了鱔魚,這條鱔魚拼命掙扎了幾下,從小男孩手裏竄出去落在溝埂上,又迅速爬行掉在水溝裏,遊了幾米竄進一個溝埂上的幹洞裏。

小男孩懊惱地看了看手,已經被鱔魚咬出了幾條血痕。他甩了甩手,毫不猶豫地下到水溝裏,趟着水走到幹洞前,伸出右手就往洞裏掏。他的手伸進洞不到半尺,就摸到了一些粗糙的鱗片,一股寒意順着手傳過來,讓大汗淋漓的他打了個寒戰。不好,裏面有條蛇!

小男孩失望地望着泥洞,看來今天運氣背到家了。他在毒辣的太陽下在水中站了一會,取過罾子又開始在溝中捉魚。這一次運氣不錯,每次起罾都有點收穫,操到撈網兜裏一會兒就積了一小坨。沿着溝勞作了十多米,他的右腳下突然碰到了什麼,硬硬的硌腳,緊接着右腳拇指感覺麻麻的,昏黃的濁水中泛起紅色的血絲來。

小男孩丟下罾子上了溝埂,把撈網兜裏的魚獲倒進魚簍,丟下撈網兜一屁股坐下,扳着腳翻過來一看,大腳趾下方血液汩汩流出來,赫然有一個又長又深的傷口。刺痛的感覺這時鮮明起來,小男孩把溝埂上粉狀的泥土抓起來,撒在傷口上試圖止血,結果血液一會兒就把泥衝沒了。他看了看自己的破上裝,把袖口處的破布條撕下來,再次在傷口上撒上泥土包好,然後站起來走了幾步,血液滲透了泥和布條,把慘白的溝埂上印出殷紅的花朵來。

小男孩提起魚簍,收起罾子和撈網挎在肩頭回家。路上兩步一個血印,一直延伸開去,腳下的疼痛感越來越尖鋭,小男孩收縮右腳趾把右腳側弓起來,一瘸一拐地前行。

路上碰不到一個農人,那段路遠得像一段煉獄。小男孩回到家的時候,意識已經不太清醒。他喝了些家裏的大葉涼茶,看着血糊糊的右腳,套上雙大人已經斷底的拖鞋,想着該怎麼給自己的腳消毒。

去年的時候,那個讓他參加鎮上數學競賽的胡教師,曾經在他和同學玩鬧摔傷膝蓋後,掏腰包帶他去村衞生室包紮過,他一直對這位民辦教師特別感激,也從這次經歷裏懂得了怎麼護理傷口。小男孩揭開纏腳趾的布條,用廚房裏的茶水清洗了傷口,然後塗上一些牙膏,傷口被牙膏刺激得更痛了,血卻更快地流出來。

小男孩來到父母的房間,在母親的梳妝桌抽屜裏又找了些布條,把桌上的煤油燈燈芯提出來,用燈芯上流下來的煤油給傷口再次消毒,傷口下白色的骨頭隱然可見。小男孩消完毒,用布條小心地纏好自己的腳趾,才感覺自己的肚子餓得發慌。家裏找不到什麼吃的,屋後東邊自留地裏倒是有幾條黃瓜,正好摘下來填填肚子。

小男孩把自己收拾好後,從屋裏方桌邊搬出一個條凳,放在屋前的曬場上,拿出暑假作業和胡老師單獨佈置的數學題,在屁股下墊了兩塊磚頭,墊上一個稻草把,就着明亮的陽光,沉浸在自我的學習世界裏。

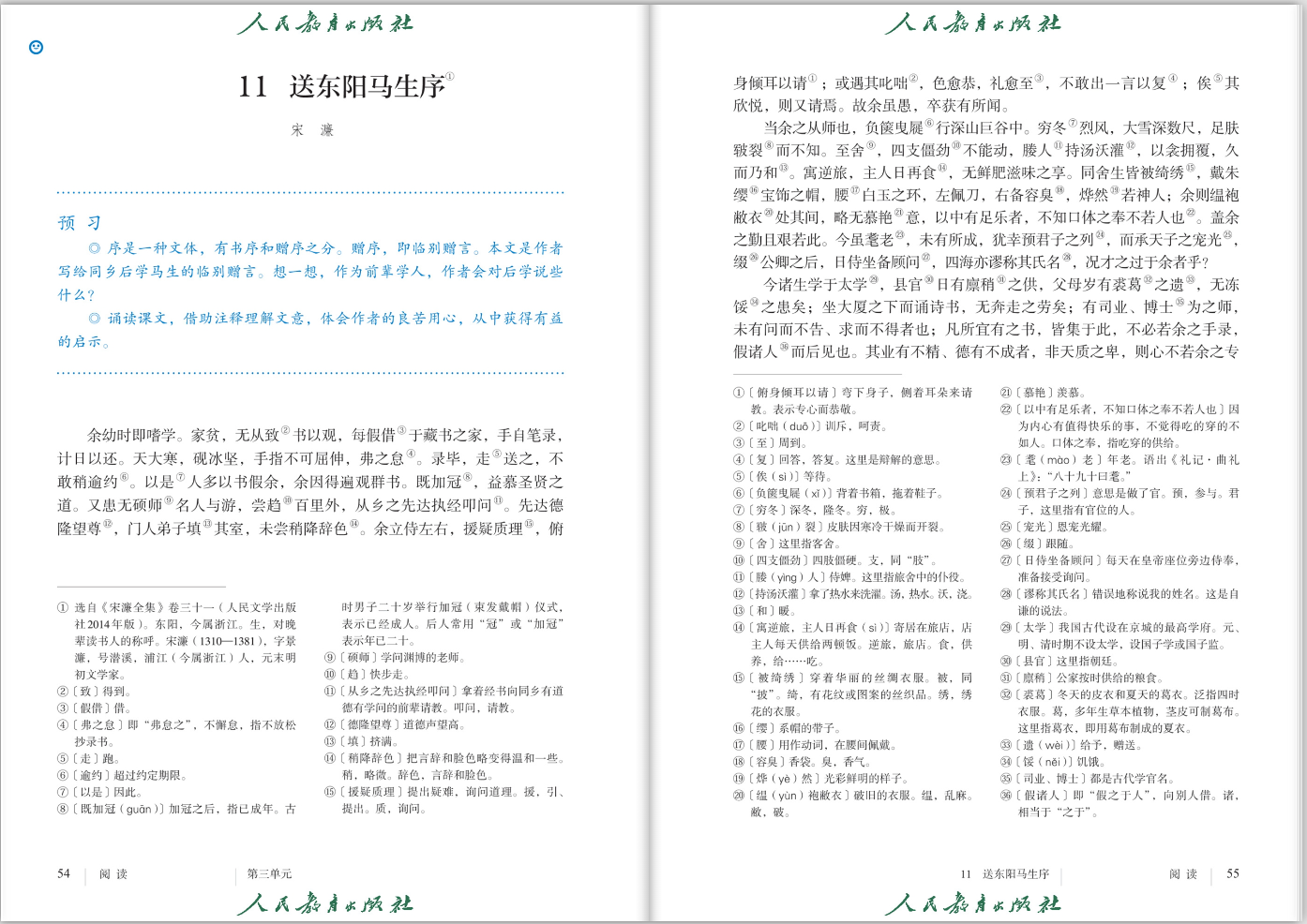

這個9歲的小男孩,就是如今年屆半百的我。作為兩個孩子的父親,《送東陽馬生序》是哪年學的,已經完全沒有印象,而那些找同學借書計日以還的場景,在我看來實在太平常,關鍵是農民的孩子,該找誰去借都不知道。而據《澹生堂藏書約》所記,“太史公”宋濂元末戰亂之際遷居浦江,青年時代在青蘿山中築室讀書,坐擁“青蘿山房”那巍巍書樓,想來宋濂幼時所借之書,當是那些珍貴的孤本吧。

對這篇勸學之文,唯一印象深刻的是這麼一句話:“窮冬烈風,大雪深數尺,足膚皸裂而不知。至舍,四支僵勁不能動,媵人持湯沃灌,以衾擁覆,久而乃和。”

那個“媵人”一詞如同針一樣,曾把一個男孩的內心刺得抽痛。小男孩冬天的時候,最害怕雨雪交加的日子,母親千辛萬苦納的千層底棉鞋,和那單薄的棉褲擋不住雨雪,家裏也沒有錢買膠鞋、皮鞋,鞋子被水浸濕是必然的,有時候棉褲下半截都會打濕,在教室裏瑟瑟抖着身體硬扛,哪裏曾有人問候一下。

父母親為了生存,冬天搖着船去外地賣菜,何曾有關注孩子的時間。父親直到今年3月去世,也不知道他最小的孩子,曾被破玻璃割傷了大腳趾。他們更不知道,上了初中,為了買海淀區的《英語重難點手冊》和圓規,我經常走得更遠去捉鱔魚泥鰍,那時賺的最大一筆錢,是1986年夏天傍晚回家途中,捉到的鱔魚泥鰍被路人買了,當時給了5塊錢。

在上世紀八十年代農村孩子眼裏,足膚皸裂和滿手滿腳凍瘡,也許才是生活的常態,哪裏有“媵人”持熱水“沃灌”的待遇。宋濂勤苦求學的精神,在那窮苦的鄉間課堂,是如此不堪一擊。

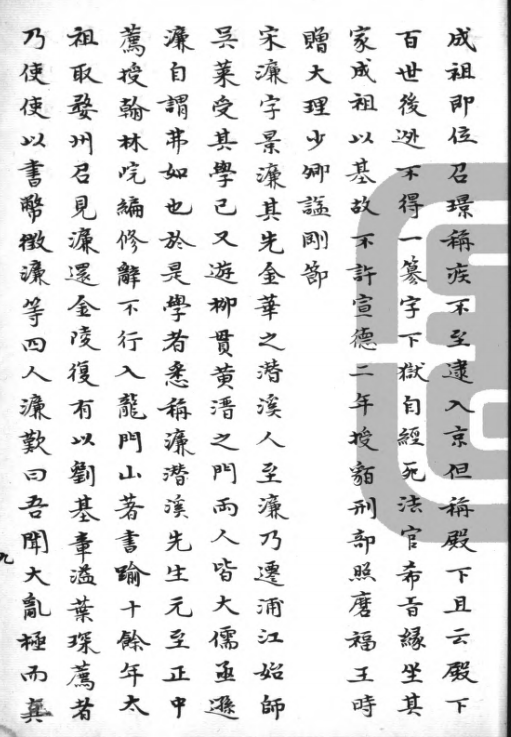

在初中九年級的課本里,把“媵人”解釋為“侍婢。這裏指旅舍中的僕役”,這種解釋筆者認為是不準確的。據《明史·宋濂傳》:

(濂)幼英敏強記,就學於聞人夢吉,通《五經》,復往從吳萊學。已,遊柳貫、黃溍之門,兩人皆亟遜濂,自謂弗如。

把這段文字和《送東陽馬生序》聯繫起來看,宋濂描述自己“從師”過程中,遇到“窮冬烈風,大雪深數尺”,這裏的“至舍”,應該解讀為到“聞人夢吉、吳萊”等老師家裏的“客舍”。大儒家裏當然有“媵人”,也就是女性奴僕的。而接下來文中寫的“寓逆旅”,逆旅才是指“旅舍”,而明清時旅店裏僕役多為男性,很少會有什麼“媵人”。

宋濂的求學經歷雖然感動不了貧苦學生,但作為與劉基、高啓並列的明初詩文三大家之一,他“因事感觸”、“文道合一”的寫作態度,那簡練典雅、不事鋪排渲染的文辭,卻是很值得學習的。譬如他寫的《王冕傳》,讀來就很有意趣:

王冕者,諸暨人。七八歲時,父命牧牛隴上,竊入學舍,聽諸生誦書。聽已,輒默記。暮歸,忘其牛。或牽牛來責蹊田,父怒,撻之,已而復如初。母曰:“兒痴如此,曷不聽其所為?”冕因去,依僧寺以居。夜潛出,坐佛膝上,執策映長明燈讀之,琅琅達旦。佛像多土偶,獰惡可怖。冕小兒,恬若不見。

王冕放牛因為聽誦書而丟牛,別人牽着牛來責怪牛踩壞了田,捱了打還是好學如故,晚上坐在佛像膝上讀書,對猙獰可怖的泥像視若不見。宋濂用寥寥數語,就刻畫了一個勤學兒童的形象。

他寫的《朱元璋奉天討元北伐檄文》,區區791個字,格局縱貫古今,視野橫越南北,明天道、頌聖人、清宇內、安黎民、一天下,將一件極其複雜的事情談得清清楚楚,難怪朱元璋稱他為“開國文臣之首”,劉基讚許他為有明一代“當今文章第一”。

現代信息社會,學習資源的獲取越來越簡單,免費的資源如山似海,可惜來得太容易的東西,學生們往往並不珍視。大多數人對待學習的態度,誠如清代袁枚在《黃生借書説》中所説:

書非借不能讀也。子不聞藏書者乎?七略、四庫,天子之書,然天子讀書者有幾?汗牛塞屋,富貴家之書,然富貴人讀書者有幾?其他祖父積,子孫棄者無論焉。非獨書為然,天下物皆然。

對於求學者而言,如果缺乏主動性,那麼無論擁有多少珍貴的學習資料,結果也是“必高束焉,庋藏焉,曰‘姑俟異日觀’云爾”。

那個曾把血印在田埂上的小男孩,在1984年紅三村小學被拆除後,被併到戴家場鎮二小上學。一直擔任班長的小男孩,在鎮小第一次上數學課,老師習慣性喊了一聲“上課”,他習慣性地和了一聲“起立”,數學老師認為班長都沒有定這小子竟然故意搗蛋,走下講台就狠狠扇了他一巴掌,那堂課小男孩什麼也沒聽進去。

小男孩最喜歡的是自學,進鎮小半年後仍舊是全鎮第一名,後來一直到初中,又有幾個數學老師讓他參加數學競賽。只是除了那位姓胡的民辦教師,再沒有人輔導他或者給他任何資料。

1989年,少年以第一名的成績進了師範,卻在師範裏迷上了蘇軾、李清照的詞,後來考本科、讀研究生,一輩子與文字糾纏不清。1996年客串化學教師的時候,我帶着學生做了所有的學生實驗,還自學大學化學,和一位姓舒的同事一起收集題目,自費編資料輔導選出來參加化學競賽的孩子,拿到了七個省級獎。

當代的人們,經常感嘆“寒門難出貴子”,其實現在的寒門孩子最難的,是突破身邊千奇百怪的誘惑,是突破身邊家長、親友甚至部分老師的狹隘與偏見。

孩子,如果你自律而上進,網絡是你最好的助力;如果你貪玩且墮落,網絡是你最深的地獄:相比曾經的歲月,無論學好還是變壞,這都是一個最適宜的時代,願你們從我這些帶血的成長經歷裏,能有些心動和收穫!