中毒的科學_風聞

来者建强-仁者见智2小时前

科學在進步,在很多方面而言的確如此。科學同時也在退化,雖然少有人提及,但事實不容置否。

一如美國知名學者羅伯特·路威(1883—1957)所説的,人類文明以來的科學史可以總結為三句話:知識積累不斷進步,而科學道德陷入一個漫長的退化週期,科學研究者的心性仍未超脱蠻荒時代的心理。

此言可謂不虛。百年前的歐洲戰爭來了一個測驗。以全體而論,科學家出局了。同是那一輩人,在國際會里剛才喋喋不休談着科學之大同主義,一聲宣戰就變成狹隘的愛國主義者。

著名的德國物理化學家奧斯特瓦爾德(Ostwald)1909年榮膺諾貝爾化學獎之前,已為一種世界的語言和民族間的諒解努力了多年。一戰爆發,他忽然宣告德國是優越的組織國家,其他各國都還在個人主義的基礎上浪費光陰,所以德國非出來用它的效率引領各國前進不可。隨後,他把英國學術團體所授予的名譽學位與職位一概摒棄了。

奧斯特瓦爾德

英國人和法國人也立即回敬,他們反唇相譏:德國科學本來沒有多大價值,它的盛名純是虛聲。

戰前,法國物理學史家皮埃爾·迪昂(1861—1916)對有幾位英國物理學家的評語實在不敬得很。他説他們的缺乏嚴密邏輯是英國的國民性,和法國與德國的思想家正可對照。可是到了1915年,他的條頓民族心理評價突然改變了:德國人毫無靈感,瑣瑣屑屑的功夫,和中世紀的僧侶相似。

1916年,有一位加拿大的科學家在《自然界》上大發牢騷,説德國的科學家相約緘默,故意埋沒英語民族的科學家的成績,他要叫德國人自白所受於牛頓、法拉第和馬克斯維爾的恩惠。

這位自作聰明的科學界朋友顯然沒有去翻一翻赫爾姆霍思和玻爾茲曼稱頌牛頓等人的文章;他不知道美國在精確科學頂尖人物吉布斯(Willard Gibbs)顯名於世多虧了奧斯特瓦爾德的力助;他也不知道馬赫的科學史論文中幾乎無處不對偉大的英國科學家的成就表示熱烈的讚賞。

到了1916年,大多數科學家已經忘其所以,也不管自己寫的是什麼,只要能表白他們的忠心,表明和大眾的成見一致。

這種情感在停戰以後仍然盛行,至今不衰減。曾有好幾年,協約國方面科學家不肯和德國科學家交際。他們組織並舉行國際會議,不要德國人和奧地利人出席。而到了20世紀下半葉,前蘇聯及其盟國的科學家們又繼承了這份“榮幸”。

這已經教人夠受的了!可是拿來和“科學”一詞剛成為口頭禪的18世紀及19世紀初年的往事一比較,更令人難為情。

拿破崙戰爭,油畫

拿破崙戰爭(1803—1815)的規模是可以和1914年開始的大不幸相比的。然而在普魯士兵敗國裂之時,亞歷山大·馮·洪堡(1769—1859)還是泰然地和他的朋友及法國化學家蓋-呂薩克(1778—1850)探險維蘇威火山,仍然繼續做法蘭西學院的八個外國會員之一。得了他的國王的許可,他把巴黎當他的本營,把他的重要論文用法文發表。

1841年,法德又有開戰的消息。洪堡寫信給他的老朋友阿拉戈(Arago),問他是否這種政治上的衝突將影響他們的私人友誼。那位法國天文學家接了這封信於是老大不高興起來。他在1841年3月12日回了一封信,“我不能相信,我不肯相信,你當真問我是否歡迎你到巴黎來。你會懷疑我的不變的敬愛之心嗎?你要知道我是要把這方面的任何狐疑當作最殘酷的侮辱的。”

試以這個和巴黎醫學院的戈謝教授(Prof. Gaucher)的態度比較,他毫不覺得羞恥地在1916年自白,打1870年起就沒邀請一位德國人到他家裏去過。這位法國皮膚科醫生可是名垂科學史的,早在1882年,他首先報道了一種少見的由葡萄糖腦苷脂酶缺陷引起的常染色體隱性遺傳性疾病,隨後該疾病以他的名字命了名。

也許,人類自命不凡的科學所患的就是壞了心肝的“戈謝病”,但並不少見。

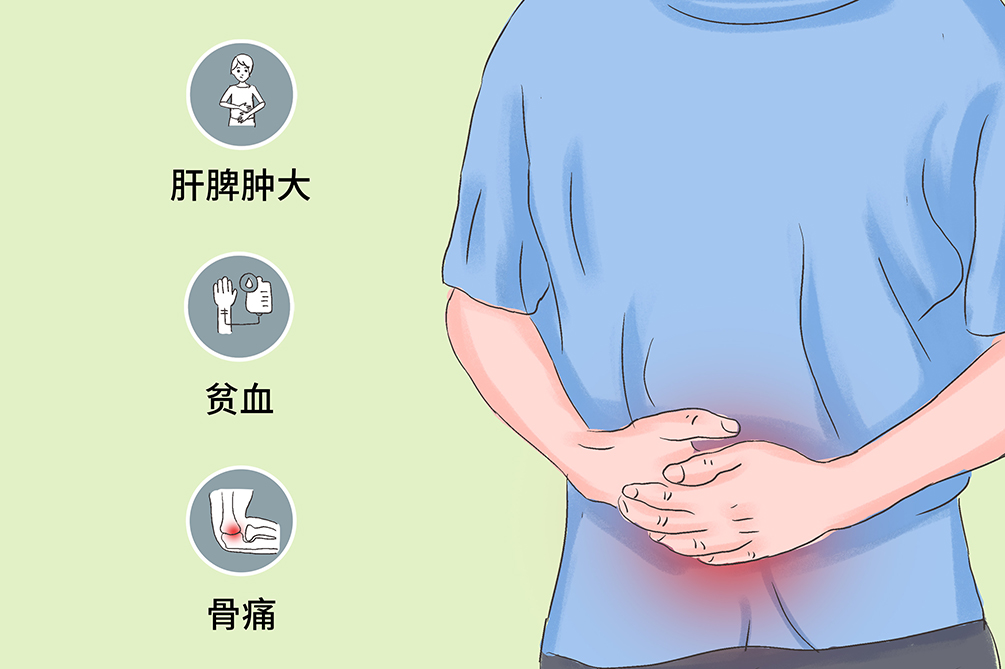

戈謝病表徵

又如,英國化學家漢弗裏·戴維(1778—1829)在1806年寫了一篇論文《電的幾種化學發生法》。法國科學家為表敬意而送他一個獎章。然而,當時英國和拿破崙正在拼個你死我活,他卻把這個獎章接受下來了。

他説:“有人説我不應該接受這個獎章,報紙上也有無聊的文字表示同樣的意思,但是,兩國政府失和,兩國的科學家並沒有對壘。倘若科學家也成了仇敵,那真是最可嘆的內戰了。我們寧願靠科學家的中介來減輕一些兩國相爭的殘暴。”

1813年秋,在法拉第的陪伴下,戴維渡海入法,儘管冒着濃烈的兩軍炮火,成羣的法國科學家出來歡迎這位英國貴客。也許是由於他的私人的癖性吧,他沒有能始終和他們處得很好,但是法國人仍把他當作尊貴的同志款待。

1813年的科學家和1918年的科學家之間,氣度之相去何其遠也!

百年以前,研究學問的人還沒有中國家主義的毒。他們裏頭也許有戴維這種裝模作樣的人,也許有洪堡這類趨炎附勢之徒,但在智慧上他們是自由人,也為全人類的利益而努力。

至今,科學的知識之庫日益深廣,我們的“征服自然”——還不如説是我們越來越聰明地服從自然——也將日益進步。但是,個別的科學家仍將繼續逞其遊談,意志薄弱的同僚和門徒仍將奉以為金科玉律,為自己的宗派的光榮起見仍將排斥異己,掩飾顯明事實,甚至縱容有意為之的謊言。

順便插説一句,缺“鈣”和會“舔”絕非是善耍筆桿的文人的獨門秘籍。

科學的德性之所以嚴重退化,所中之毒不止於以上一種,在搭上商業這艘世紀快車之後,科學受資本操作的荼毒不亞於其他任何主義。

馬克思曾説:“資產階級在它的不到一百年的階級統治中所創造的生產力,比過去一切世代創造的全部生產力還要多,還要大。”這番話表面上是對資本的進步意義作出的充分肯定,但同樣的肯定也可以轉借給科學。

因為科學及其產生的技術是第一生產力,所以資本家都是甘心為科學家“打工和服務”。

然而,作為過去的兩個世紀特徵的另一個“偉大事實”是,“我們的一切發明和進步,似乎結果是使物質力量成為有智慧的生命,而人的生命則化為愚鈍的物質力量”。馬克思所言無疑是對現代技術主宰的時代的真實寫照。

是的,馬克思預言並揭示出現代文明中“死的物質對人的完全統治”。人的物化和物的靈化所造成的倒置,正是人在現代文明中的歷史性大退化。

換句話説,在物質財富面前,人們似乎很自由,可以“自由地”支配、享用、棄置物,但在更深刻的層面上卻受制於物,過去“他們更加屈從於物的力量”,未來則將更加屈從於物的天羅地網。這一切不正是拜了科學進步所賜嗎?而不是單純幻想。(完)