你的聖誕節,輪不到他們來定義_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-3小时前

對於聖誕節的排斥並不是什麼新鮮事,早已有之。

但排斥跟排斥之間,還是有區別的,從這些區別中可以看出時代思潮的變化。

二十年前,有些不從眾的同學拒絕聖誕節時説的是“你們過你們的,我又不信上帝我不過”;十多年前,一些厭惡花錢的人則開始痛斥“聖誕節就是消費主義陷阱”。

總得來説,上述牴觸有一些“眾人皆醉我獨醒”的優越感,但都屬於個人主觀選擇,談不上攻擊他人。

可大概從十年前發端,並在最近四五年開始氾濫,對聖誕節(也包括其它來自西方的節日)的抵制語言已然超出個人選擇、娛樂消費的範疇,被抬升到了家仇國恨的高度,充斥一系列攻擊性十足的大詞。

**很多平日裏並不關注歷史,也不談論民俗,甚至特喜歡跟着張雪峯一起貶低文科價值的人,到了這個時候順滑變身,一張嘴就是從人文社科裏誕生的批判性大詞。**只要在12月24日當天刷刷簡體中文的主流社交媒體,你就有很高頻率遭遇“文化入侵”“節日殖民主義”這些口號的轟炸,個別抵制者甚至祭出“恥辱”“背叛祖宗”來指責過節的人。

在這些人的抵制語境裏,過個聖誕節猶如在辛丑條約上簽字,喪權辱國,遺臭萬年。儘管人家實際上做的不過是給對象買了塊巧克力,還是Made In China,實打實地給GDP做了一點微小的貢獻。

然而,千萬別怠慢了流行語言的威力,也別低估他們對於羣體共識的影響。

網絡上,這類大詞的高密度轟炸已經持續了好幾年。直接影響就是,在簡體中文的交流環境裏,“聖誕”已和“入侵”“殖民”形成深度捆綁。無法做到與社交媒體隔離的人,即便自己原有的價值判斷沒有被這種捆綁所改變,也多少形成了條件反射,一提到聖誕就會聯想到那些負面詞彙。

線下的抵制事件也不少見(圖源:中新網)

這種局面也挺矛盾。從我的經歷來看,很多人對於身邊朋友討論政治的行為是很警覺的。但凡在人稍微多點的聊天羣裏,不難看到“你不要討論政治了”“你就一小老百姓操心這事幹啥”這種提醒。

**然而,當他們面對的不是普通朋友而是強勢輿論製造的政治化語言時,以及這種語言對羣體思維、日常生活的政治化影響,警覺、警惕卻不全然不見了。**相反的是,他們要麼欣然被新潮流同化,要麼保持沉默任潮流洶湧。

但在我看來,這些充滿鬥爭性的大詞,比假大空的大詞更值得警惕。所以,哪怕我無法改變這些大詞掀起的潮流,我也要表達自己對這些大詞的真實感受。

**它們造成的影響不只是像後者那樣讓一個人的表達變得空洞,還會讓表達帶有攻擊性,排他性。當它們流行開來之後,就會對一個羣體的語言環境造成污染,繼而影響這個羣體的共識,左右一個羣體對很多事情的價值判斷。**如此語言環境所塑造的共識,即便不能直接左右個體選擇,也多少會帶來壓力。

對於這些鬥爭性大詞帶來的變化,積極使用者認為他們是覺醒,是自信;反對者則認為是保守,是倒退。於是,撕裂就隨之發生。

面對這種撕裂,我絕不會以理中客的姿態各打五十大板,而是根據撕裂是如何上演的,給出一個清晰的結論:一切責任皆在指責方(多説一句,模糊標準、和稀泥式的“辯證法”是一種去真存偽的陋習,早就該改了)——一個人就想找個日子樂呵樂呵,卻遭遇“助長文化入侵”“不肖炎黃子孫”這種上綱上線的指責。這個並沒有傷害任何人的人,憑什麼要為別人引發的“撕裂”負責?

除了上述影響,我拒絕使用這些大詞的另一個原因,是因為它們即脱離了個人經歷,也禁不起刨根問底的追問。**假如我接受了這樣的語言,並根據它們來定義聖誕,那可以説我的記憶,我的思維,我的價值就被別人的語言所重新塑造,背離了我的親身經歷。**直白點的説法,就是被洗腦了。

不要輕視“禁得起追問”這個標準。

對於一種表達,一個人能為它提供多少有理有據的解釋説明,提供多少來自真實生活的細節和體驗,是判斷這個表達可信度、準確性的關鍵標準。也能看出一個表達者究竟是真的知道自己在説什麼,還是在跟風復讀。

比如,當一個人説他喜歡《七龍珠》,並能準確告訴你當年海南美術攝影出版社出版的漫畫多少錢一本,告訴你孫悟空何時變成的超級賽亞人,甚至能給你分析布爾瑪到底喜沒喜歡過悟空,那他“喜歡《七龍珠》”這句話就不是空洞的口號,而是禁得起追問的真實表達。因為他可以為自己説的話提供個體的真實經歷,充滿細節的事實支撐。

而這種表達與追問的習慣,恰恰也是抵禦假大空式“大詞”對個體侵擾的有效辦法——對於一個和個人生活相關的概念,對它的定義和判斷應當來源於過往生活的細節,而不是脱離它們的強行灌輸。

所以,對於“聖誕”的定義和表達,也應當來自真實的、具體的經歷,並從中挖掘生活細節和情感體驗。

“人不是活一輩子,也不是活幾年幾月幾天,而是活那麼幾個瞬間”——那些不會被忘記,不經意間會被想起的細節,才能構成“我到底是誰”的答案。而不是那些想要強硬鑽進一個人腦子裏,繼而洗去過往,改變這個人思維與言行的大詞。

那麼,我和我身邊的人,能夠定義“聖誕”二字的細節和回憶又有哪些呢?

在90年代,聖誕帶給我的是童年幻想。那時我的閲讀能力還限於《格林童話》《安徒生童話》,但這不妨礙我還在上幼兒園時,憧憬聖誕老人騎着馴鹿飄洋過海,趁我睡覺時把禮物放在我枕頭旁邊。但那會兒家庭條件並不富裕,我對聖誕也僅僅是個美好憧憬罷了。但我也不會因此失望,畢竟跟賣火柴的小女孩相比,我有個温暖的家,不至於因貧窮而被凍死在新年前夜,帶着對聖誕樹的憧憬離開人世。而且聖誕之後,春節也就不遠了,我還可以繼續期待壓歲錢——童年時候的想法很簡單,不論是中國節還是西方節,有禮物可期待就是好節。

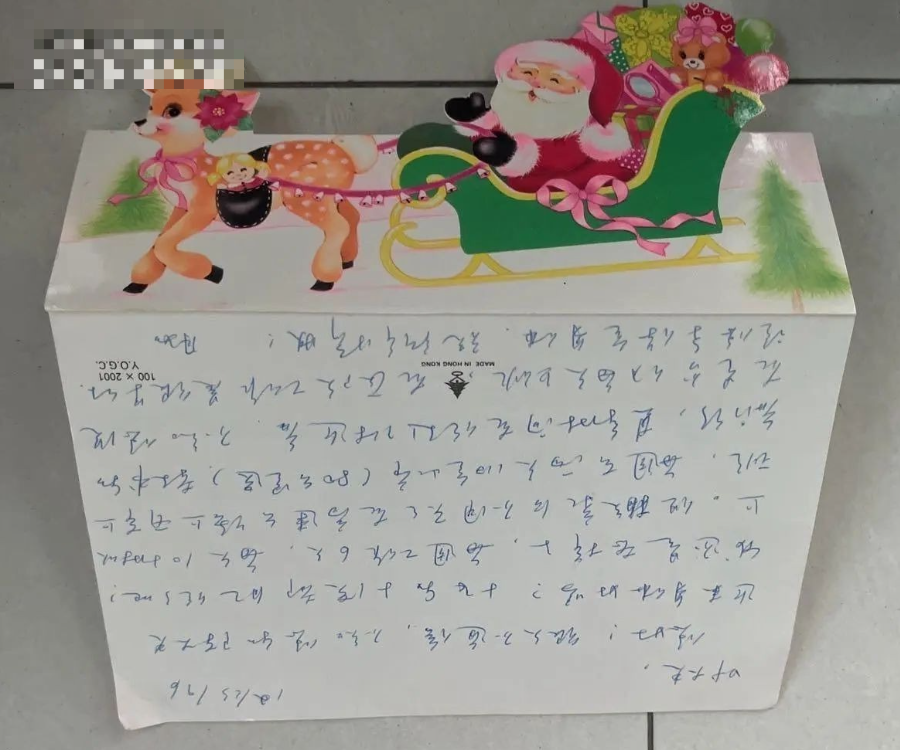

上了中學後,學業壓力一年比一年大。寒假之前的聖誕節,就更成了一個難得的機會,讓我和好友們互道祝福,互送禮物,從繁重的作業裏解脱片刻。那個年代流行的手寫賀卡,成了常見的聖誕禮物之一,多年之後更是被一代人珍藏的“文物”。

蹦迪班的文娛主筆村花,當年想給喜歡的男生送聖誕賀卡,又怕直接給他太直接,就給半個班級的人都送了一張。這種表達情感的方式,想一想真是帶有獨特的東亞式浪漫,含蓄內斂。隨着時間流逝,那些賀卡上的字跡不論好看不好看,都已成了珍貴存在。

來自1988年的一張聖誕賀卡

即便是離開校園的聖誕,它依然保持着一種純粹。**沒錯,這是一個空降的“洋節”,但正因如此,它沒有被牽扯進領導與下屬的權力關係、需要算計利害得失的世俗人情。**在這個洋節裏不必挖空腦袋研究領導喜好,也不必擔心疏忽了哪個親戚的情緒,連羣發祝福都不用刻意去編。在這一天準備禮物時,心裏想的人,大多是因為愛情以及友情。

備戰考研的北外考生在平安夜合唱歌曲

總之,從我和身邊朋友們的真實經歷來看,聖誕給我們留下的個人記憶,已然和聖誕誕生時的宗教屬性無關,也看不出任何意識形態對個體的戕害。

別人當然可以説這樣過聖誕不夠“正宗”,但卻無法否認這些聖誕記憶的美好——童年時的聖誕,讓一個小孩子對外界充滿憧憬與想象;校園時代的聖誕,讓肩負學業壓力的學生們享受片刻的自由;追求愛情時候的聖誕,則讓一個人的青春可以留下浪漫回憶;步入職場後的聖誕,依然有着脱離人情世故的愜意。

這些來自於個體真實體驗的聖誕記憶,不應被時代潮流所篡改。在定義聖誕的時候,我們應當想一想,自己的答案有沒有背叛自己心底的情感與記憶。

所以,我覺得擁有相似回憶的人,大可通過這些經歷來定義你自己的聖誕,而不是被那些個被錯用、濫用的大詞所篡改。

鬥爭性十足的大詞看似很有威力,高高在上,俯瞰眾生,但如果一個人用它們來構築自己,任由自己的語言被它們所佔據,而不是自己的親身經歷,那當他的語言變得格外空洞的同時,他也“成功戰勝了自己,愛上了大詞”。

在這個潮流洶湧的年頭,對這些“大詞”形成免疫力,用個體真實、經得起追問的細節來塑造語言,很有必要。個人認為,具備這樣的免疫力,比過不過聖誕,要重要得多。

最後想和大家分享的是,我最新的聖誕記憶——我即將第一次在國外度過聖誕節。當各位看到這篇推送時,加拿大西部時間還是12月24日。今天逛街體驗節日氣氛時,看到一顆掛着“Joy To The Wolrd”的聖誕樹,樹上插着許多國家的國旗,其中一面,便是我最熟悉的五星紅旗。

這讓我想起曾經影響每一個國人的另一個潮流。

2001年年底加入WTO後,中國製造業便迅速藉着這個潮流,成為聖誕節這個節日的最大受益者之一——歐美各國過節時購買的聖誕裝飾品,有60%都來自中國。

所以,當抨擊聖誕的人動不動祭出“文化自信”“抵制洋節”這些大詞的時候,不要忘記,假如沒有當年那個融入世界的潮流,如今為你們提供自信的經濟基礎根本無從建立。你們的攻擊性語言,怕是隻會侵蝕好不容易搭建起來的基礎,而那裏凝結的是無數中國工人的汗水。

THE END