“在我的眼前,我的孩子被搶走”_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己1小时前

作者 | 金桔

來源 | 她刊

試想一個情境——

一位女性經歷十月懷胎,熬過孕吐、脹氣、浮腫、陰道撕裂、妊娠紋、漏尿種種生育之痛,誕下寶寶;

放棄更好的工作機會,全身心投入家庭和育兒,在無數個夜晚被哭聲喚醒,起牀餵奶哄睡……

但遺憾的是,她並沒有遇到合適的伴侶。

從妊娠到育兒,丈夫和她爭吵不休。

她在一次次衝突中失望、崩潰,決定結束搖搖欲墜的婚姻。她提出離婚,帶着寶寶分開居住。

《82年的金智英》

在她外出工作的某天,男方帶着人破門而入,搶走還沒醒來、身上只穿着睡衣的孩子,推翻追趕出門的姥姥、姥爺,開着轎車揚長而去。

那天之後,她窮盡一切方式,報警、求助、訴訟、尋找,但都沒用。

她再沒見過自己的孩子。

與孩子消失一同發生的,是生活的失序,和反覆坍塌、重建的內心。

這並不是虛構的故事,而是每時每刻都在發生的現實。

她的名字是——紫絲帶媽媽。

圖源:紫絲帶媽媽公益羣體

她在婚姻關係尚未解除的情況下,孩子就被對方惡意搶奪藏匿;

她取得探視權,卻無法有效行使;

她贏得撫養權,卻找不到、接不回孩子,等到孩子年滿8歲,對方甚至會申請變更撫養權……

2019年10月,紫絲帶媽媽公益羣體成立,在過去4年,她們相互扶持、推動立法,期盼着通過法律維權,讓孩子迴歸。

今年秋天,我們認識了紫絲帶媽媽公益羣體發起人朱莉。通過她的聯繫,採訪到7位紫絲帶媽媽。

她們來自全國各地,年紀30歲到50歲不等,是生物醫藥研發員、眼科醫生、服務經理、會計、後勤專員、育嬰師、前事業單位職工。

在孩子被搶奪藏匿之前,她們從未想到這樣的事會降臨在自己身上。

想了解她們的處境,需要回到孩子消失的那一天。

*為保護隱私,文章部分人物使用化名

噩夢降臨

最初一切都很平靜。

媽媽外出工作,姥爺去小區門口拿快遞,姥姥和往常一樣推着嬰兒車,帶1歲7個月的寶寶在小區院子裏散步。

直到藏身綠化帶的兩個黑影衝向嬰兒車,迅速摁住姥姥,搶走孩子。獨留翻倒的嬰兒車和老人的慘叫在原地。

秩序被打破。

「跟強盜有什麼區別?」

看完小區監控,沁娉(化名)憤怒到渾身顫抖。

她是這起事件中的孩子媽媽,從2021年6月到寶寶消失前的2年多時間,她在蘭州老家度過了整個孕期,和父母一起養育寶寶。

搶走孩子的,是寶寶的父親和爺爺。

為了這次搶奪,男方提前5天左右安排孩子奶奶在小區裏的民宿「潛伏」,之後飛回北京工作。

在搶奪的前一夜,再和孩子爺爺飛到蘭州匯合。

搶完孩子,男方開車繞小區一週觀察情況,確認沁娉不在附近,就載上寶寶和爺爺奶奶,驅車躲到北京。

這已經是第二次搶奪。第一次發生在兩個月前,當時沁娉已經和男方明確表達,不願意再和他一起生活。

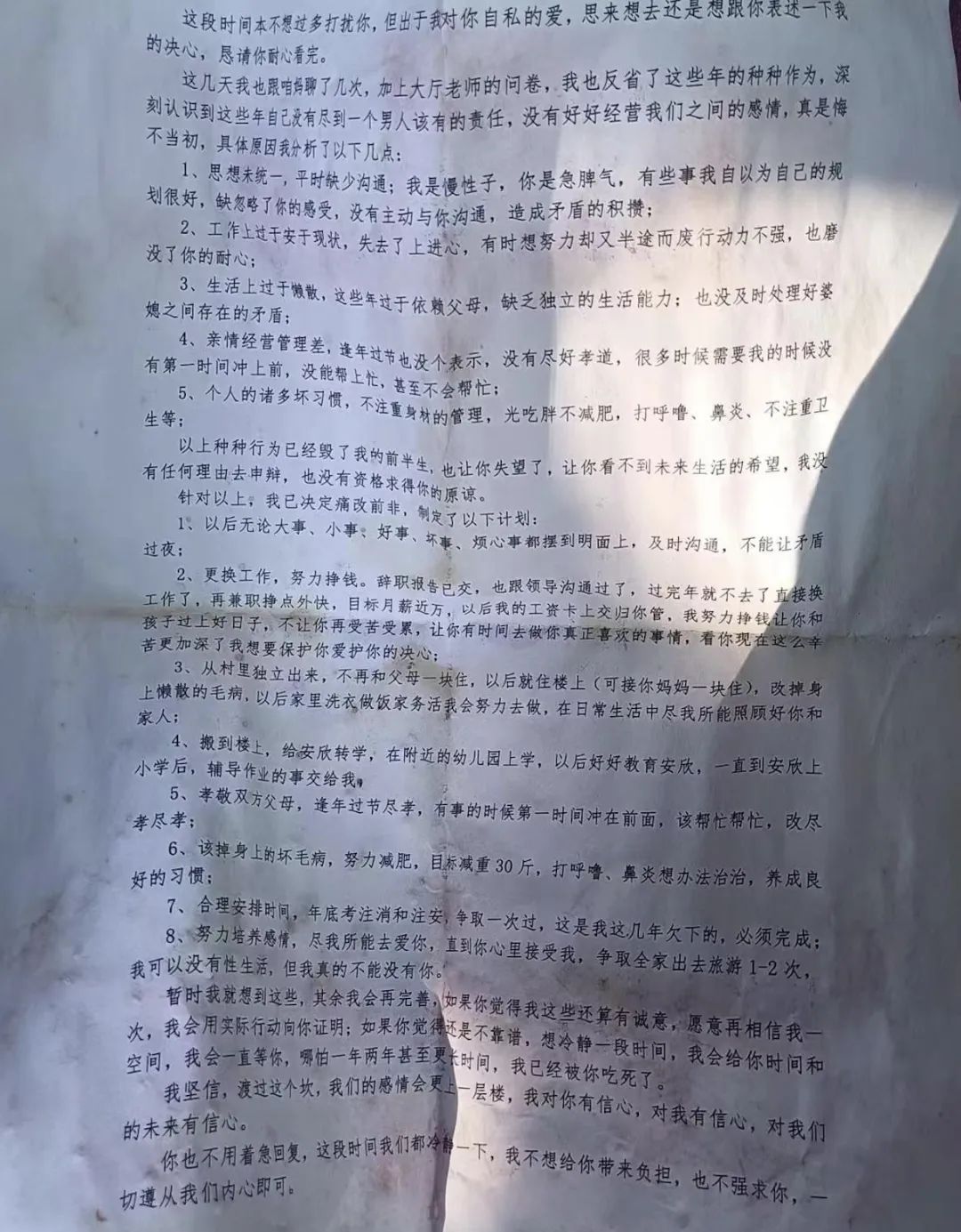

沁娉前夫搶奪孩子當天的錄像片段

計劃周密、步步算計後的暴力搶奪,在涉及搶奪藏匿的婚家案件中,不是孤例。

「他提前在我車上安裝了定位器。」

2022年3月,顧琳(化名)去公司辦事。男方通過提前安裝好的定位器,觀察她的行動軌跡。

確認顧琳開車走遠後,撬開瓦房院門的鎖,衝進屋子,搶走當時只有4歲的女兒。孩子姥姥年紀大,根本追不上他。

當時天很冷,男方穿着長款的羽絨服,而孩子被搶出門時,身上只有一件白色秋衣、一條粉色褲衩。

事發一個月後,顧琳才知道定位器的存在。當時她開車去維修門店,是維修師傅發現有異常。

對於定位器的安裝時間,男方對法院和公安提供了兩套説辭。

對法院説是3月初安裝,4月份女方發現。對公安説2021年就安裝了,已經過了一年半。

而《治安管理處罰法》的追訴時效是6個月。過了6個月,案件就無法再往前追訴,警察只能終止調查。

顧琳孩子被搶奪當天的監控錄像

欺騙也是常用的手段。

分居期間,前夫某天中午去曉雪(化名)家,説要帶孩子出去玩一會兒,晚上就送回來。

第一天晚上,孩子沒有回來;第二天,也沒有回來……第四天,打視頻不接、信息不回。

曉雪回到他們原來共同生活的屋子,發現男方已經換了鎖芯,她根本開不了門。去男方的店裏找,店面合夥人説不知道他在哪,好幾天沒見了。

給男方家人打電話,孩子奶奶一聽到曉雪的聲音就掛了,之後再沒人接聽。

「這下完了,孩子肯定被他騙走了。」

曉雪多次聯繫男方未果

田姐51歲,是紫絲帶羣裏年紀最大的媽媽。

她和男方是再婚,男方之前有兩個女兒,但他家一直想再要個男孩。

2016年為了要孩子,田姐辭掉工作,高齡備孕。同年12月份,剖腹產生下兒子。這是她第二個兒子。

45歲生產,加上第一個孩子不願意和自己相處,田姐把所有心血投入在小兒子身上,希望把他培養成可以自食其力的人。

在孩子消失前,她沒離開過孩子一天。而養育過程中,父親是缺位的。

「他10天有8天都是醉酒狀態。我陪孩子住院,他帶員工旅遊。」

田姐陪孩子過生日

孩子消失的那天,秦皇島下了2022年唯一一場小雪。

她一直認為父母離婚和孩子沒有關係,不能阻礙親情聯絡,想接就可以接去玩、可以打電話。所以男方讓人來接的時候,她沒有阻攔。

孩子早晨就走了,還和田姐説晚上早點回來練琴,因為第二天有線上的音樂會。

臨出門前,孩子問田姐:

媽媽,今天我可不可以堆雪人?田姐説可以,拿了一副手套給他戴上。

「他們説會早點給我送回來,但從那之後,再沒送回來。」

漫長的找尋

報警,這是事發後媽媽們的第一反應。

去年6月,班彤(化名)從男方家中接到兒子,想母子一起過端午。

買完東西回家時,發現男方用鑰匙把鎖眼堵壞,在樓下蹲守。

即便孩子抱着媽媽脖子説「我要跟媽媽玩」,男方依然毫不顧忌,打倒班彤,搶走孩子。

當天,她報了警。得到的回覆是:

「你們還沒離婚,這是夫妻之間的家事。」

今年元旦,她再度報警,當時已經進入離婚訴訟階段,但警方依然無法提供援助,因為他們沒有干涉司法的權力。

求助婦聯,回覆大同小異。

在大部分搶奪藏匿案中,派出所和婦聯的管轄權都很有限。幾乎都只能停留在聯繫男方、口頭調解,調取監控、告知男方搶奪後的行蹤。

接下來,媽媽只能自己面對漫長的尋女、尋子之路。

搶奪當天 男方暴力破壞班彤住處的門鎖

阿粒(化名)是江西人,最初她和前夫都在深圳打工。

年後她帶着小孩回孃家,男方上門鬧事,最終兩人商量好一起回深圳,等法院一審開庭。

回深圳的第二天,趁阿粒出門找租房,男方偷偷帶走了女兒,藏匿到老家廣西貴港。

之後的日子,她在深圳、廣西兩地輾轉尋女。

有兩次,她和女兒近在咫尺。

搶奪發生的第二天,她去男方户籍地找孩子,跑遍鎮上所有幼兒園挨個打聽,得知女兒上學的位置。

但男方要求老師不能讓任何人看小孩,即便阿粒出示結婚證、身份證,證明和男方的關係、證明自己是孩子媽媽,依然不行。

老師打電話給男方説明情況,對方卻從窗户接走了小孩。

擔心阿粒情緒激動,怕她出事,老師聯繫男方,打聽到他在家。

去他家找人,沒找到。孩子奶奶回來,看見阿粒坐在門口,報警説她在鬧事。

在派出所,她見到了小孩一面。但離開派出所再去男方家,孩子又被藏起來。

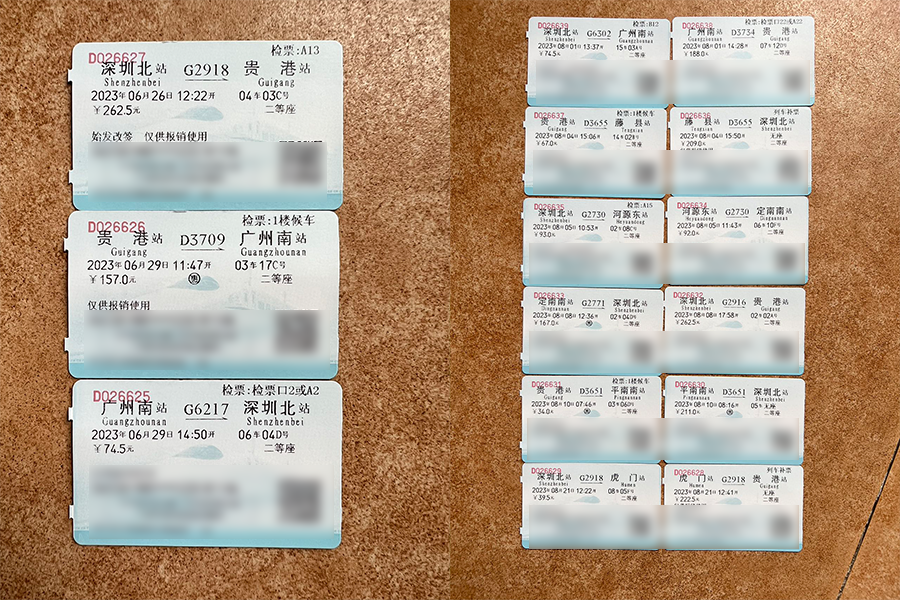

阿粒尋找孩子的部分往返車票

第二次是在開庭後,通過法官爭取到一次見小孩的機會。

她帶女兒去鎮上買衣服、玩具,發現孩子一直在抓隱私部位。

帶去檢查,發現女兒得了外陰炎。

沒有穿內褲,腹股溝、外陰都有褲子褪下的毛毛,很髒。

「小孩和我説,爸爸摸她。問爸爸摸她哪裏,她指着隱私部位。」

阿粒帶着醫生和女兒對話的視頻報警,但派出所的答覆是:

沒有實質性的證據,小孩子説的話不可信,如果報假警,要追究她的責任。

事情不了了之。

剛出派出所,男方就強制帶着小孩開車離開。

阿粒再沒見過女兒。

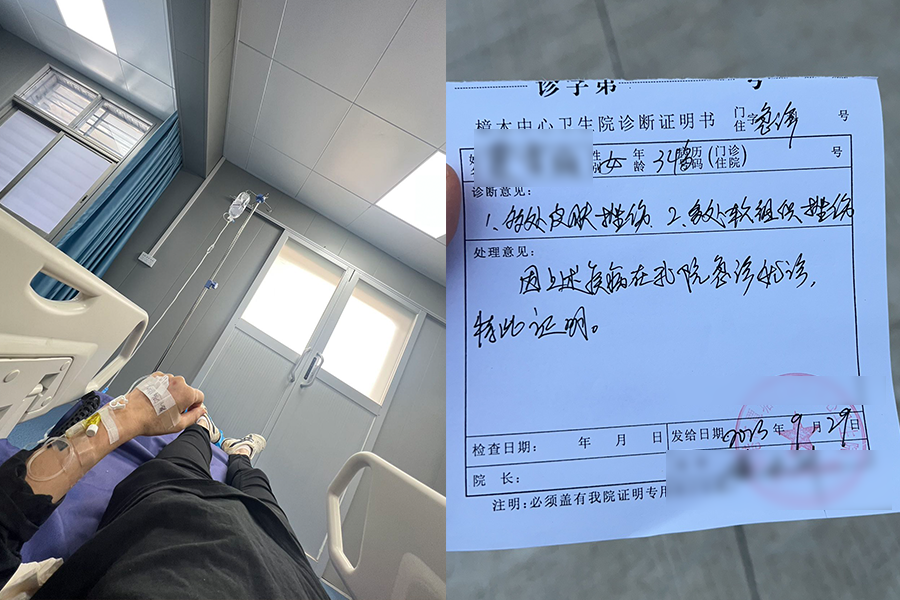

今年中秋,她再次上門尋找,被男方和男方父親暴力毆打,造成多處皮膚挫傷和軟組織挫傷,頭髮被抓掉一大把,頸部不能動。

在派出所筆錄,從早呆到晚。最終結果是:男方沒有得到懲罰,理由是阿粒也動手抓人了。即便那可能是自衞。

男方父親拘留5日,賠償另行起訴。

阿粒曾要求看完整監控,想確認男方脖子上的傷是否由她造成。等到的回覆是:不予調取。

「現在白天我沒辦法自己去找了,怕被打。」

阿粒被毆打後的就醫證明

驅逐、毆打,這是紫絲帶媽媽在找尋過程中普遍面臨的困境。

除此之外,還有男方不斷躲避、轉移孩子,以及挑撥離間。

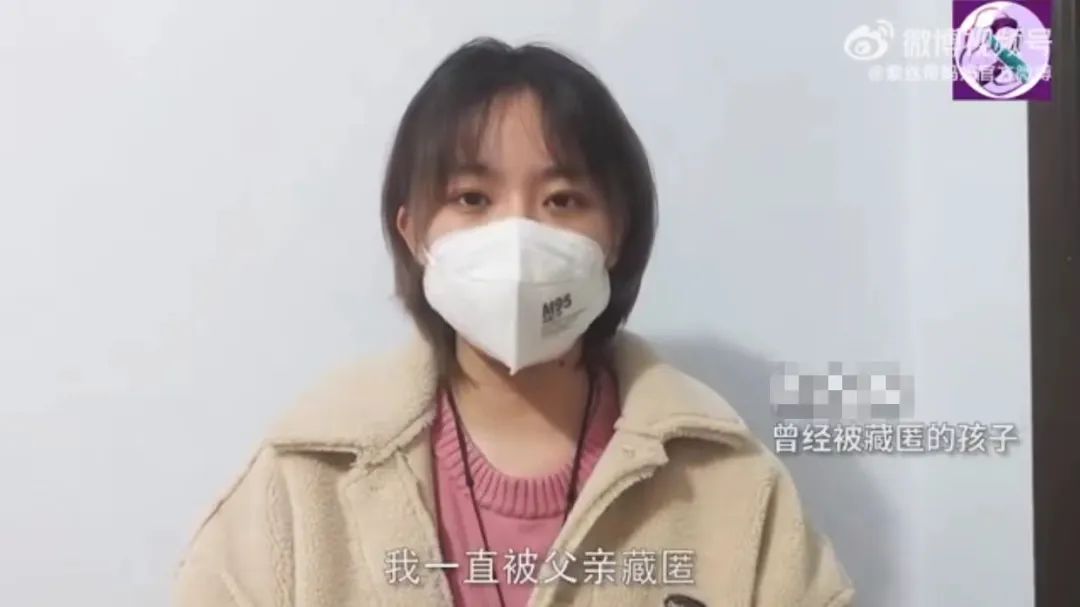

佳圓(化名)在小學二年級的時候,被父親搶奪藏匿。

她原本生活在盤錦,但男方為了阻止佳圓媽媽尋找,上演了「諜戰」式轉移。

先讓佳圓在瀋陽的寄宿學校讀了半年書,又轉到北京的小學,再轉回瀋陽,接着轉到男方女友老家的小縣城。

直到初中,佳圓才回到盤錦。

監控最嚴的時候,男方還會搜佳圓的行李,看她身上有沒有寫着不明數字的紙條,有沒有偷偷留媽媽的電話號碼。

甚至給她改過一次名,以躲避佳圓媽媽的尋找。

「他説我媽是大壞蛋,和野男人跑了,找到我就要把我賣到山村裏。」

有一次,佳圓和媽媽只有一牆之隔。但她不敢去見媽媽,一直在哭。

「當時我太小,我爸説的那些話會讓我把媽媽當成壞人。」

佳圓和媽媽的合影

而要支持漫長的找尋過程,金錢也是很大的難題。

佳圓被藏匿時,人們普遍使用的還是按鍵手機,通訊、信息收集不像現在這樣方便。

佳圓媽媽曾幾次求助私家偵探幫忙尋找,請一次花幾萬。但找到了,也往往無濟於事。

7年時間,她花光了幾乎所有積蓄。

沁娉、阿粒、曉雪為了方便打官司和找孩子,都選擇了上班時間更靈活、請假更方便的工作。

當然,這也意味着薪資縮減。

孩子被男方控制在家後,班彤去男方家附近租了房子,每個月5600,到現在住了將近8個月,律師費也是一筆不小的開銷。

這麼辛苦為什麼還要繼續找?

那是孩子爸爸,和他生活再怎樣也壞不到哪裏去。

類似的質疑和勸告,不止一位媽媽曾聽過。

「但孩子從小都是我帶大的,有沒有人想過我也是孩子媽媽。」

如果男方在之前的家庭生活中,充分且負責地參與了家務、育兒,從經濟實力上看,也能給到孩子更好的生活環境。

為了孩子的身心健康,為了孩子能有一個平靜的生活,任何媽媽都不會如此執着。

只可惜,如果對方做到了,這樁婚姻也不至於鬧到這番田地。

班彤給孩子買過的玩具

兒子被搶走那天,為了不讓班彤繼續被打,4歲的小孩捧着男方的臉説:爸爸,你聽我説一句話。

接着轉過頭看向班彤:媽媽,我先和爸爸回去住一個晚上。

「他知道如果不和爸爸走,爸爸會繼續打媽媽,是他在保護我。」

去年年中,在男方監護的情況下,她和兒子在男方家附近的商場見面。

兒子悄悄和她説:

媽媽我什麼時候才能跟你回家呀?再不跟你回家,我就要長大了。

班彤始終忘不了在派出所和婦聯求助時,有人對她説的話:

-他搶孩子,那你當時怎麼不搶回來呢?搶到誰就跟着誰。

-你得忍住不去見孩子、不去找孩子,形成完全看不到孩子的事實,我們就能去幫找……

當時她不明白,為什麼不能用文明的方式解決,後來才懂他們「話糙理不糙」。

「可是我怎麼忍得下心不去見、不去找呢?」

欺騙、隱瞞與暴力

「孩子出生3個月後,前夫告訴我,他確診了艾滋。」

曉雪和前夫是在2014年通過朋友介紹認識的,中間分分合合好幾次。後來到了適婚年齡,兩個人都沒找下家,才考慮結婚。

辦完酒席後的同居期間,曉雪懷孕。孕期兩人沒有過性生活和直接的血液接觸,寶寶出生後,她帶着孩子和前夫分房睡。

領證前沒做婚檢,是因為當時她對男方的健康狀況沒有懷疑。

得知對方攜帶HIV時,她第一反應非常驚訝,同時也害怕。立刻去了疾控中心和兒童醫院,給自己和孩子在不同時段做了幾次測試,確定沒事才安心一些。

後來在法庭上,曉雪終於知道對方真實的確診時間,那時她剛懷孕一個多月。

最初沒有離婚,是因為在認真瞭解過艾滋相關信息後,知道HIV的傳播路徑有限,做好防範還是能夠正常生活,病毒載量也能通過醫療干預的方式控制在極低水平。

「加上想到孩子還小,至少有一個完整的家先過着。」

曉雪給孩子慶生

她僅存的防線在2021年春天被擊碎。

前夫去醫院做檢測,説是複查前列腺。但曉雪在對方手機上看到了梅毒的化驗單,上面寫着:陽性。

信任徹底崩塌。

從那天起,曉雪在家的每天都戰戰兢兢。男方洗過的碗,她會重新洗一次;不敢共用洗衣機,她和孩子的衣服全都手洗。

精神緊繃到快要崩潰,她選擇帶着孩子回孃家。

而傳染病史,只是他隱瞞的一部分。

結婚之後,家裏的日常開銷、包括產檢費用幾乎都是曉雪一人承擔,男方在外跟人合夥開店,從不告訴她收入多少。

結婚時給的13萬彩禮,男方也以不同的藉口,比如在外欠賬、創業資金、酒席費用、店面房租等等,拿回11萬左右。

2022年勞動節,男方到曉雪家,説帶孩子出去玩兩天,曉雪覺得自己不能太自私,不讓爸爸看孩子,就答應了。

假期結束後,她和男方、孩子卻徹底失去聯繫。

曉雪孩子的衣服和玩具

「曾經分開過,後面他回來找我,我覺得他有所改變,就又一起生活了。」

阿粒和男方是在深圳廠裏打工時認識的,她是倉庫的管理員,男方是物料員。

2012年領了結婚證,沒有婚禮、沒有彩禮。

婚後男方和別的女孩曖昧不清,被發現三次。有一次吵架很激烈,他握拳暴擊了阿粒的頭部,四次。

阿粒説,可能男方本身對她沒什麼感情,是自己一廂情願。

2014年,兩人協議離婚。

3年後,看到男方行為改變了很多,加上當時阿粒想要小孩,男方也有意願生孩子。但阿粒輸卵管有問題,是原發性不育,男方有輕微弱精。

想成功受孕,需要做試管,兩人因此復婚。

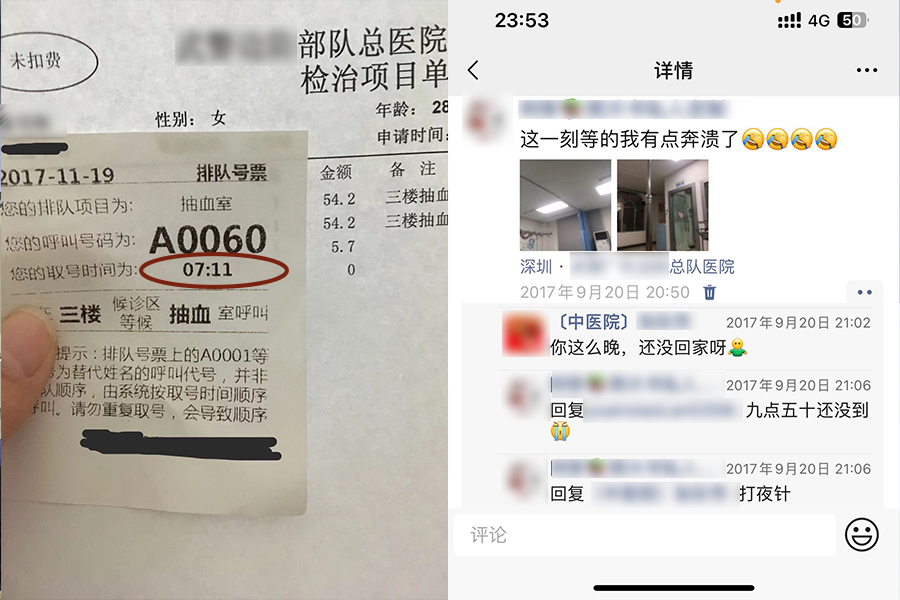

阿粒試管期間起早貪黑是常態

「很順利但也很辛苦。那段時間,我都不知道自己是怎麼熬過來的。」

醫院和工作地點距離很遠。

阿粒每天早上6點多起牀去請假,再趕2個小時的路去醫院檢查、取卵。一切結束後又回去上班,晚上常常加班到21點、22點。

3個月後,胚胎移植完成。孕早期她還在工作,但後來出現了流產徵兆。

為了保胎,她辭職了。

孕期一部分生活費由男方承擔,阿粒也把自己的住房公積金提出來補貼家用。

她每天做家務、買菜,做好飯等男方下班吃,獨自忍受着孕期的反應。

孩子出生後,育兒的壓力全擔在她身上,男方沒有幫襯過阿粒,且經常和她吵架。

「當時想着他只要還在給生活費,讓小孩有個完整的家,忍了也就算了。」

直到2022年,男方沒有了固定工作,迷上澳門六合彩,而且越買越大。

去年6月,因為賭博這件事,阿粒曾起訴過離婚。

當時男方跪下來求她不要離婚,答應她任何事,還在律師擬定的保證書上簽字,承諾不再賭博。

但到了12月29日,阿粒發現他還在賭。兩人的關係降到冰點,3個月後,孩子被男方搶走。

保證書、户口本連帶着小孩的東西,都被帶走了。

阿粒女兒用過的嬰兒車

「婚前他展現的一切都很好,後來我才明白都是偽裝。」

班彤和男方都曾有過一段婚姻,兩人通過網絡相親認識。因為籍貫都是黑龍江,所以班彤在潛意識中,對他有額外的信任。

結婚之前,在男方口中,他自己是做企業諮詢服務這方面工作的。弟弟有抑鬱症,但他從未放棄幫助弟弟,給他找了一份可以維持生活的工作。

女兒的撫養權給了前妻,但他很想念自己的女兒。

「他表達的這些,會讓我覺得他挺有愛心和責任感。」

但直到兩人越來越熟悉,組建了家庭,班彤才慢慢看到真相:

他就職的公司是相對正規的追債機構,弟弟患有精神分裂症。

在月子和產假期間,説好晚上他負責照顧小孩,但他其實從未醒來過。都是班彤和孩子姥姥在照顧。

2019年9月,男方失業,再沒有出去工作。下班回家,班彤看到的畫面,往往是他躺在牀上刷手機,孩子在旁邊看動畫片。

「我當時自己騙自己,説他可能白天一直在陪孩子,累了玩會兒手機也行。」

崩塌是在疫情期間,班彤、孩子和男方父母、弟弟住在一起。

一天夜裏,兒子刷牙時説:爸爸,有一天小叔拉着XX的手,放到他褲襠裏。

班彤聽到後,立刻衝進衞生間問:然後呢?

「然後XX就往旁邊躲。」

「XX」是鄰居家的小女孩,年紀和班彤兒子相仿。班彤問睡在客廳的奶奶是否知情,對方大吼:這事怎麼了?

「我當時覺得很受傷,我覺得傷害的不止是我的孩子,小女孩是更受傷的。」

而當她和男方提出不能在發生了這樣的事之後,繼續帶孩子在這邊生活。男方的回答卻是:

正常人都有生理需求,何況是精神病人。

班彤給孩子慶生

世欣(化名)和男方的婚姻維持了7年,他們都是保定人,通過親戚介紹認識。剛接觸的時候覺得人還行,能聊下去。

雖然聽到一些聲音,説他不怎麼和外界接觸交流。但世欣當時覺得:我不跟他在一起了,這樣的人以後誰要啊?

「現在想想,多少是有點同情心發作。」

在異地狀況下,談了一年半戀愛後,兩人結婚。

剛開始都還好,男方心思比較縝密。世欣早起趕動車出差,男方會送她去車站。月子期間,也有承擔起作為丈夫的責任。

但隨着時間推移,事情開始不對勁。

男方家庭原來是在北京開私企,後來生意不景氣了,依然覺得世欣家裏條件配不上他們。

潛移默化之中,男方開始在言語上貶低世欣。

即便他沒有固定工作,而世欣是大醫院的眼科醫生。

世欣和孩子在公園玩

家庭分工也出現了問題。

醫院的工作很忙,回家後還得搞科研。但男方似乎無法體諒世欣的壓力。

「下午剛到17點,立刻要求我馬上回家;我到家開電腦,他就拔掉電源線。這種事經常發生。」

對於母乳餵養這件事,男方也很執着,直到孩子3週歲,才允許世欣斷奶。

孩子摔跤了、生病了、報培訓班,不管大小事,都要打電話給世欣……他似乎沒有單獨處理孩子突發狀況的能力。

有一次寶寶生病,世欣抱着孩子,讓男方去繳費處付款。但最終,即便是不多的醫藥費,男方也叫她去支付。

那一刻是徹底的心寒,再忍下去只會越來越壞。

「我想不明白,婚後是這樣的狀況,當初為什麼要和我結婚呢?」

撫養權之爭

如果不是迫不得已,誰都不想走到訴訟這步。

「最開始是協議離婚,房子歸他,孩子歸我。」

走出民政局後,顧琳的前夫突然反悔,越想越不甘心,把預約號作廢,不久後搶走孩子。

第一次離婚訴訟是顧琳提出的,男方在庭上説**「我暫時不同意離婚」**。

後來顧琳才懂,這個「暫時」是什麼意思。

走出法院後,男方舉着「夫妻關係、家庭糾紛」的盾牌,開展了一系列報復行為——

跟蹤、騷擾、上門恐嚇、讓顧琳的老闆辭退她,強行找顧琳「談判」:

你如果現在離婚,就永遠見不到女兒了。

7年前,介紹前夫給顧琳認識的朋友,曾經形容他是個沒有不良嗜好的「老實人」。

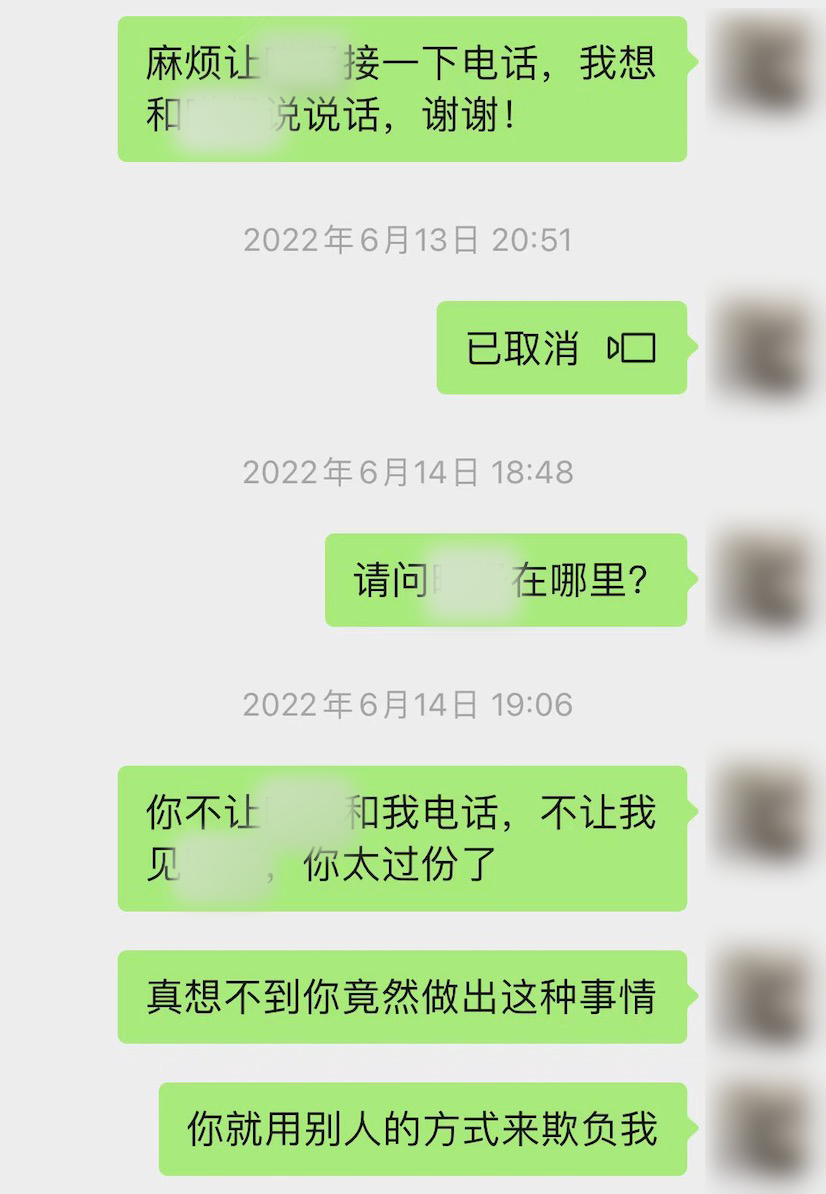

第一次去民政局離婚調解時,他還寫了一篇「懺悔書」。

男方給顧琳的承諾書

2022年8月,顧琳給自己申請了人身安全保護令,期限是3個月。對方消停了,向法院提出離婚訴訟。

一審提交證據時,顧琳給孩子列了一個清單。自孩子出生到孩子被搶走,她為孩子採購的開支總額,在養育過程中佔了近90%。

母乳餵養的兩年多時間,她請過6個月的產假,休假結束後,她每天中午請假回家餵奶,從沒有睡過午覺。

刷抖音怕吵到孩子,所以她一直都是靜音,這個習慣現在還沒改變。

除了上班時間,其餘時間都是顧琳在照護孩子、記錄孩子成長。

她還學着給女兒做衣服,小旗袍、睡衣、T恤,女兒的日常穿着很多出自她之手。

顧琳給自己和寶寶做的母女裝

而男方看孩子的方式是讓女兒去找爺爺奶奶,他自己玩手機、打遊戲、看視頻。

剛開始打官司的時候,顧琳還安慰自己:

「在婚姻中他陪孩子很少,説不定能藉此機會彌補一些對孩子的愛。」

但現實並非如此,從去年3月到今年3月一審判決出來,女兒都沒有被送去學校上學。直到法官介入,男方才送去上了3個月。

5月,顧琳曾經通過幼兒園老師拿到女兒的體檢表,19顆牙齒蛀了12顆。

被搶走之前,女兒只有兩三顆壞牙,當時顧琳已經帶她修補好了。

「我真恨,為什麼把孩子養成這樣了?」

6月9日,男方再次藏匿孩子,6月20號終審判決,撫養權歸顧琳。

顧琳和女兒

但並非所有人都能夠在判決中順利拿到撫養權,即便證據充分。

班彤失去了撫養權。

一審判給男方的依據是孩子近一年的生活軌跡。

於是二審前,班彤整理了孩子從出生到22年6月的生活軌跡。

4年8個月中,有3年6個月是和班彤一起生活,剩下的1年2個月是在男方母親的房子裏。但當時班彤也陪伴在孩子身邊,直到被驅逐出去。

同時提交的還有男方藏匿孩子的證據,孩子從出生到離婚訴訟期間,班彤為孩子添置用品、繳興趣班學費等方面的消費記錄。

雙方的經濟條件、收入證明,也在家事調查中查證過,班彤的經濟條件明顯優於男方。

但還是輸了。

因為家事調查認為孩子在男方那邊的生活情況比較安定,男方教育孩子用心,男孩跟父親生活更便利。

但所謂的教育用心,實質是一個幼兒園中班的孩子,每天的時間被嚴格劃分——

15分鐘識字、15分鐘算數、15分鐘背詩……

班彤拿着時間表去給專業的兒童心理教育學家分析,對方的反饋是:

這對小朋友而言不是很好的事情,在未來可能會導致一定程度上的強迫症。

班彤聯繫男方未果

也有人始終等不來一個開庭。

田姐在去年11月19日提出離婚訴訟,截至今年8月底,一審還沒開過庭。

期間她曾申請婚內監護權、家庭教育促進令、孩子的人身安全保護令等等,均被要求撤訴、被駁回。

為什麼對方暴力搶走孩子,最後卻判給他?

事實上,保障紫絲帶媽媽權益的法條,目前尚不明確。

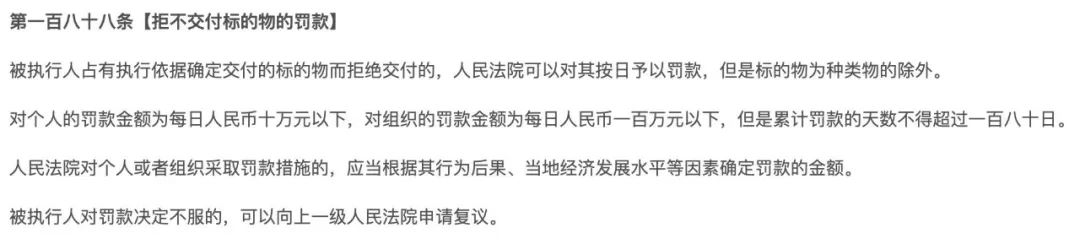

2021年6月1日,《未成年人保護法》完成修訂,其中一條內容是:

未成年人父母離婚時,應當妥善處理未成年子女的撫養、教育、探望、財產等事宜。

不得以搶奪、藏匿未成年子女等方式爭得撫養權。

「現有能夠明確體現出搶奪、藏匿孩子的應該僅有這一條法。」

徐文麗是紫絲帶媽媽公益羣體的律師,關注涉及搶奪藏匿的婚家案件近10年。

「但這只是原則性的法條,沒有具體的懲罰機制和有效措施。可以用,但難以通過制裁的方式落實。」

《未成年人保護法》第24條規定

2012-2013年,徐律第一次接手涉及搶奪藏匿的婚家案件。

孩子媽媽和前夫通過法院調解離婚,撫養權給媽媽,男方有探視權。離婚一年後,男方帶人跑到女方家搶走孩子。

在尋找過程中,男方曾經拿着刀威脅她,不允許她帶走孩子。

當時徐律多次陪伴她去派出所、去本地法院,都不予立案。男方所在地的法院曾提供男方姐姐和村委的兩份筆錄,都説沒見到他,救濟途徑也就斷了。

「當時我很難受,因為我也是母親,我也懂法律,但還這麼無助,幫不了她。」

6年後,媽媽才再次見到孩子,是在法庭上。兒子滿了12週歲,男方申請變更撫養關係。

開庭時,徐律團隊寫了答辯狀,思路是男方違法搶走孩子,法律不應保護這種行為。媽媽執意要自己宣讀,一邊讀一邊哭:

「我就是想不明白,為什麼法律要保護這類違法的人?」

但沒有用,到了12歲,孩子的主觀意願可以直接決定判決結果,他明確説要和爸爸生活。

即便這種選擇是在這6年間「被植入的」。

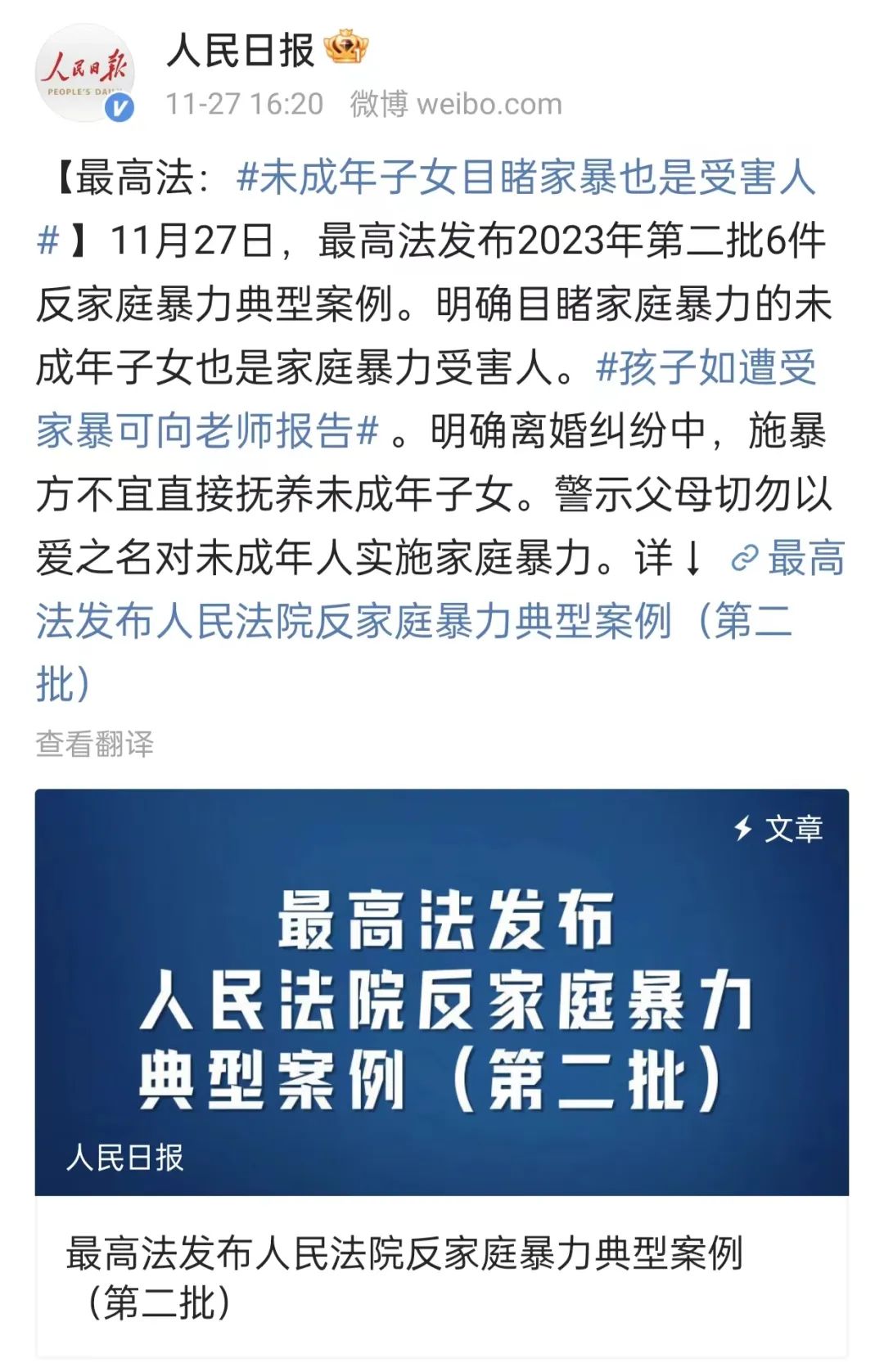

最高法發佈的反家暴案例中

曾提及搶奪藏匿中的暴力行為

在爭取撫養權的代理思路上,徐律團隊通常會告訴當事人:

先寫我們有利於撫養孩子的地方,再寫對方不利於撫養孩子的地方,不帶責怪,僅僅是客觀反映。

遵循以孩子身心健康為主的原則去講。

在《民法典》中,對孩子撫養權判決的説明是:

不滿2週歲,以母親直接撫養為原則;

2週歲-8週歲之前,雙方協商不成,按照最有利於未成年子女的原則。

但這裏面同樣存在很大的漏洞。

最利於未成年子女的原則,並非婚家案件的基本原則,僅僅是寫在撫養權這塊。

另外,怎樣做才是最有利於未成年子女的?

沒有標準、沒有細則。

法官自由裁量的空間非常大,但不同性別、年齡、經歷、出身的法官認知是不同的。

也會有法庭考慮到撫養權後期執行困難的問題,影響最終結果。

「這種自由裁量是一個內心的確認,這個確認就一定對嗎?肯定是有偏差的。」

徐律認為,對於「最有利於未成年子女」的界定,如果缺乏細則、沒有補充條款,不僅會加重法官個人的責任,對孩子也不公平。

每年《婦女權益保護法》修訂期間,徐律以及紫絲帶媽媽公益羣體都會積極提案:

希望能增加「搶奪、藏匿未成年子女的一方,不得爭奪撫養權」的條款。從根源上解決紫絲帶媽媽在爭取撫養權方面的問題。

而要讓這短短的一句話入法,註定要經歷漫長的過程。

無盡的等待

距離終審判決過去了近5個月,顧琳還是找不回女兒。

拿到撫養權對她而言是轉瞬即逝的勝利,更困難的關口在執行。

「當時還抱着一些希望,以為男方會像訴訟前承諾的那樣:判給誰就由誰帶走。」

判決書下來,電話不接、短信不回,男方失聯了。

顧琳帶着判決書去立案庭申請強制執行,最初的反饋是撫養權不能強制執行,不可以直接幫忙搶孩子。

顧琳解釋不是對孩子強制執行,是要求男方歸還撫養權。仍然不予立案,理由是判決書中沒有寫明男方應該在幾月幾號前交孩子,建議報警。

她按照建議,找到警察。得到的回覆是:你已經拿到了判決,法院有自己的執行局,應由他們負責執行。

她只能再回到立案庭,通過各種官方渠道催促、反應。好不容易立上了,又是將近一個月的內部審核,確定案件是否屬於本院的執行範疇。

之後三個月,顧琳幾乎每週都要打電話詢問進展,或者去執行局蹲守。她等到了4張貼給男方的傳票,但男方都未現身履行義務。

「那時對我來説,一週不是5天,是7*24小時,太難熬了。」

在第一次傳票發出,男方過了半個月都沒有現身後,她曾經碰上當地法院的大執行。

顧琳當時特別興奮,想着好幾個法警、法官一起上門去找,一定能見到孩子。

她和她姐姐聯繫好,説那天兩人一起去,法警開門拘留他,我們就把孩子帶出來。

大執行當天,她們從早上6點就在小區門口等,到8點等來法官和七八個法警,敲了門,男方不開,繼續敲,依然不開。

貼了傳票後走了。

「當時我和我姐真的好失望,孩子和他明明就在裏面,我們卻無能為力。」

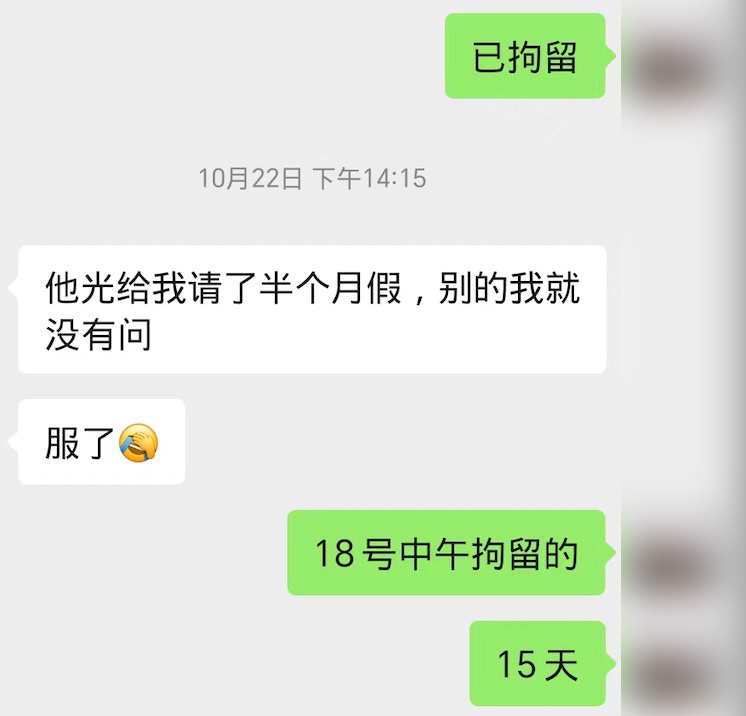

10月18日,男方終於被拘。期限是15天,他和老闆請假時,並未説明真正原因。

顧琳前夫被拘時

並未向老闆説明真實請假原因

徐律在2020年曾接手一起案子,執行了兩年,窮盡一切方法也無法接回孩子。

一開始是給藏匿方限制高消費、加入失信人名單,沒有效果。第二步法官下罰單,罰款5萬,依然沒用。

移交拒執罪,公安退回來了,説達不到嚴重的情節,不構成犯罪。

徐律和當事人再度爭取:一直拒不執行,不就構成拒執罪嗎?最終法院還是決定先拘留。

但由於當時正在疫情期間,拘留難以落實,拖到孩子年滿8歲,對方起訴變更了撫養權。

如果涉及到異地執行,情況會更艱難也更復雜。

徐律目前的一位當事人A正處於探望權執行階段。

她在2019年11月第一次訴訟離婚,判不離。一審結束後,男方就帶着孩子回了老家。

2020年再次訴訟離婚,一審判離,撫養權給了男方。

2021年二審,考慮到2年間孩子一直跟着男方生活,以及A後續會涉及撫養權執行困難的問題,未能幸運改判。

但A爭取到了探望權,每週視頻一次、兩個月過去看一次。

中途因為疫情,她難以線下見小孩,期間男方偶爾發過幾個視頻,但一直未能和孩子成功連線。

A在去年申請了強制執行。通過執行法官聯繫男方,男方説:你來看就行,不會不讓你看。

「去年國慶節,她在山西的某個縣城哭着給我打電話。」

2022年10月3日,徐律記得很清楚。當時A坐着綠皮火車跑了1000多公里,因為怕和男方起爭執,她特地沒有帶家人。

見了孩子不到1小時,男方就把人帶走了。想要和孩子一起吃飯、拍個照,也沒能成功。

回來後,A再次找法院執行探視,經過執行法院、調解員、律師多方開會商議和多次調解,男方那邊態度才慢慢緩和。

在今年春節,媽媽終於順利地和小孩會面。

法制日報曾發文報道

離婚後搶奪藏匿孩子的問題

由於孩子一直被控制在家裏,無法正常上學、社交,也沒有按時接種疫苗。顧琳曾試圖給孩子申請人身安全保護令。

4次提交,均被駁回。理由是證據不充分。

「我如何去解釋她可能面臨的現實危險?這就像要求你拿出證據,證明你是你自己。」

她在申請執行過程中,也曾被多次詆譭、造謠,男方一直對外宣稱執行法官推動執行,是因為顧琳和他之間有見不得人的親密關係。

但孩子的人身安全保護令,並非完全不能下發。

在河北、河南、江蘇三省出台的反家暴條例中,明確規定了人身安全保護令措施包括「禁止被申請人搶奪藏匿未成年子女」。

世欣在2023年5月得知,河北在2023年1月開始實施上述法條。

二審結束後,她帶着河北高院的人身安全保護條例,和對方一直搶奪藏匿孩子的證據,回到一審法院申請。

「剛開始也是遇到一些困難,比如聯繫不到男方。」

世欣聯繫了代理這起案件的郭律,他和徐律一樣,是紫絲帶媽媽公益羣體的律師。

「找不到男方,不影響人身安全保護令的簽發。」

最高法院規定,法院可以通過在線訴訟平台、電話、短信、即時通訊工具、電子郵件等簡便方式詢問被申請人。被申請人未發表意見,不影響人民法院依法簽發人身保護令。

7月11日,世欣同時收到孩子的人身安全保護令,和二審判決書——撫養權歸她。

這也是該院第一例以搶奪藏匿孩子為由,給孩子簽發的人身安全保護令。

紫絲帶媽媽公益羣體 《人身安全保護令攻略》

在執行階段能不能成功找回小孩、保障小孩的安全,很大一部分取決於能不能遇到負責的法官。

「要有足夠的耐心説服、教育、引導,這樣的執行方式更柔和,但同時也很考驗人。」

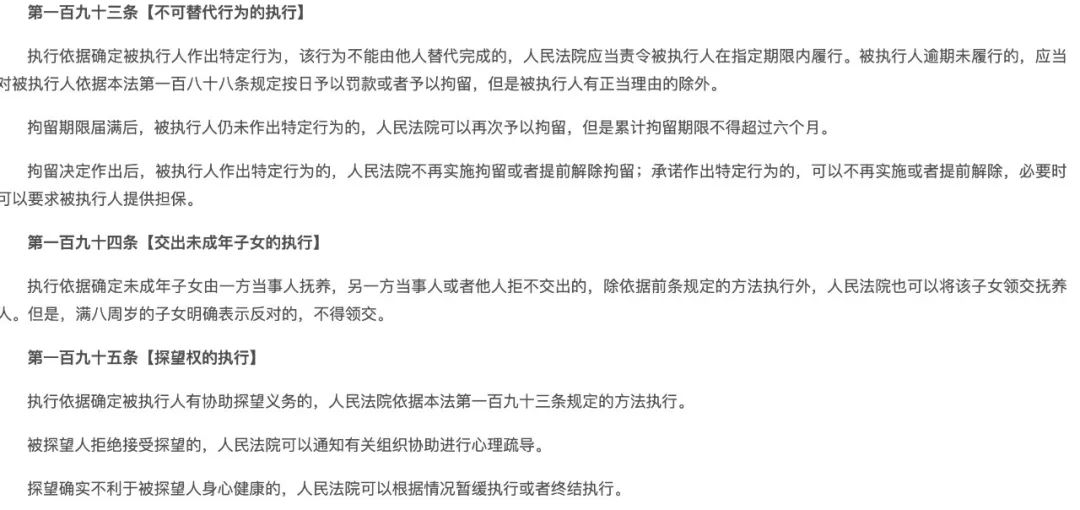

徐律説,《民事強制執行法》在去年擬草案時曾公佈徵求意見,預計今年12月份審議。其中有幾條是有利於撫養權執行的。

《臨時執行法草案》第193條規定:被執行人逾期未履行,按日予以罰款或者予以拘留。若拘留期限滿仍未履行,可再次拘留,累計拘留期限可達六個月。罰款最多是180次,每日最多10萬。

194條規定:執行依據確定未成年子女由一方當事人撫養,另一方當事人或他人拒不交出,除依據前條規定的方法執行外,人民法院可以將子女領交撫養人,但是滿八週歲以上明確表示反對的,不得領交。

195條規定:被探望人拒絕接受探望的,人民法院可以通知有關組織協助進行心理疏導。

「審議後的條款可能會有變化,但出現這些內容,至少説明問題被立法者看到了。」

而在法條通過、落實之前,紫絲帶媽媽只能繼續維權、奔走,希望能換回一個好消息。

搖搖欲墜

「我在江邊走,想起和孩子過去在這兒玩的畫面,感覺撐不下去了,想跳下去一了百了。」

孩子被搶走的前兩個月,世欣整夜整夜地失眠。睡着後總是循環同一個夢境:孩子回來了,但她怎麼也摸不到、抱不到他。

醒了以後,家裏還是空的,不知道哭了多少次。

她是醫生,也試圖努力保持理智自救,邊哭邊走進藥店買助眠藥物。

剛開始吃有效果,但很快又回到了不太好的狀態。上班的時候還可以分散注意力,下班後的獨處最難熬。

「我剛走出單位的那一刻,眼淚就啪啦啪啦往下流。」

2022年10月1日,她差點跳河。

那天,她給家人打了電話,發了銀行卡密碼,走到過去她和孩子常去玩的江邊。

當時有幾個在河邊釣魚的人,世欣就一直等,想等着他們走了,自己就跳下去。結果等到凌晨4、5點他們都沒走,世欣輕生的念頭也消下去一些,回了家。

那天動靜挺大的,警察、家人、單位同事都出去找她了。

「那次之後,我可能死而復生了,想着不能就這樣死掉,不能讓孩子在世上沒有媽媽。」

為了轉移注意力,每天下班她會在户外走一圈,或者騎車去西湖,來回一趟4個多小時,努力不讓自己陷入負面的情緒當中,積極收集資料和證據。

世欣和孩子在海邊

失去孩子的日子裏,每一位紫絲帶媽媽的精神狀態,幾乎都在懸崖邊緣「搖搖欲墜」。

搶奪藏匿發生後的前20多天,顧琳不想跟任何人接觸、聊天,請假把自己關在宿舍,一個人喝悶酒。

那段時間,她瘦了20多斤。緩過勁來才認真去想:

接下來怎麼辦?

她開始在空閒的時候做兼職,確保即便男方不支付撫養費,她也能維持穩定的經濟狀況。

她在網上檢索能幫助到自己的渠道,給心理諮詢師打電話,確認自己的狀態是否正常;

去醫院體檢,特意查乳腺、甲狀腺、子宮、卵巢、癌細胞……有結節,但都是良性的,只要不增大就沒問題。

聽到醫生説自己各方面都很健康,顧琳才放心一些,她知道她還能夠通過傾訴、求助調整狀態。

孩子一年多不在身邊,她害怕會適應女兒不在的生活。平時會翻看女兒的照片、女兒過去穿的衣服。

「我不想麻木,我就看着給孩子做的衣服。告訴自己要繼續戰鬥。」

但回憶起來是很難受的,心臟會疼,所以她有時又會努力剋制自己,不去過多地想。

顧琳拍的女兒

小裙子是顧琳做的

「孩子和我分開時間久了,會不會忘記我是媽媽?」

這是魏巍在直播連麥時,被問過最多的問題。她是心理諮詢師,今年7月加入紫絲帶媽媽公益羣體。

此前多年,她和徐律合作,處理了多起涉及搶奪藏匿孩子的婚家案。

「媽媽和孩子血脈相連的情感,是不會輕易斷開的。」

曾經向魏巍諮詢師求助的一位媽媽,和孩子分離長達5年,沒見過一次面。離婚訴訟時,雙方鬧得很不愉快。

法官第一次進行溝通時,男方帶着孩子,主張孩子拒絕見媽媽。

魏巍諮詢師和律師一起,繼續和法官進行一系列溝通,讓法官明白不管爸爸、繼母、爺爺、奶奶條件多好,都不能刻意阻斷孩子和母親的情感連接,否則不利影響會困擾孩子一生。

法官瞭解狀況後,再次聯繫孩子父親,在父親離場的情況下,重新詢問了孩子的想法,並用視頻記錄。

情況有了變化。

在執行法官的溝通下,孩子父親同意和魏巍對話。最終,媽媽可以從視頻電話開始,和孩子重新建立聯繫。

魏巍諮詢師直播連線

魏巍過去也曾直接和被搶奪藏匿的孩子溝通。

她記得有一個8歲的女孩,最初見面時,孩子是茫然、矛盾的。只要問她是什麼想法,她就開始掉眼淚,一直哭、不説話。

「到最後我説:你放心,不管你是什麼想法,阿姨都支持、尊重你,但能不能把你的心裏話告訴我。」

孩子開口了:她想跟着媽媽。

但她也害怕,她害怕成為媽媽的累贅,也怕媽媽工作忙的時候,她還是要被送到爸爸這邊生活。

「我不能讓爸爸生氣,也不能讓爺爺奶奶生氣,爺爺奶奶跟爸爸都很討厭媽媽。」

這就是孩子的心理。

「當時我聽了特別難受、婚姻出現問題是兩個成年人的問題,但最後受傷最多的是孩子。」

好在這起案子的結果還是令人欣慰的。

離婚後的4、5年時間,為了有經濟能力爭取女兒,原本是全職太太的媽媽出去打好幾份工,給母女倆攢房子。

有一定積蓄後,成功變更撫養權,女兒回到了媽媽身邊。

紫絲帶媽媽羣體中

很多媽媽都會出現分離焦慮

重則產生輕生念頭

「分離焦慮」是搶奪藏匿發生之初,所有媽媽和孩子都會面臨的心理問題。

如果不能及時求助調整,媽媽可能會產生輕生的念頭。孩子的情緒可能會變得應激、膽怯,長此以往,或許會形成討好型人格、社交障礙。

曾經有位媽媽帶着兒子來做諮詢,孩子之前跟着爸爸生活,8歲後媽媽申請變更撫養權,要回孩子。

「兒子變了,生活習慣完全不同,容易發怒。」

在被搶奪藏匿的幾年時光,他沒法和媽媽相處,爸爸也沒有給到孩子足夠的安全感和愛。

在回到媽媽身邊時,他常常會想:

媽媽對我的愛是不是有條件的?如果不乖、學習不好、不聽話,媽媽是不是就會拋棄我?

因為缺乏安全感,他一次次做出逆反的事,去試探媽媽是不是真的愛他。而媽媽很困惑,不理解他的行為是出於什麼原因。

直到走進心理諮詢室,兩人才建立起深度的溝通,努力修復關係。

心理壓力已經大到無法自行緩解、焦慮感無法自行消除的情況下,魏巍建議向專業的心理諮詢求助。

通過分析,理清焦慮的來源,陪伴當事人一起面對它、接受它,再想辦法一步步解決出現的問題。

「如果一直沉溺在痛苦、焦慮中止步不前,對媽媽和孩子都是很不利的。」

直到14歲,佳圓才回到媽媽身邊。

那時,她爸爸把她轉回盤錦讀書,媽媽的朋友在學校附近開店,認出了佳圓。

「阿姨打電話給我爸,説沒事讓佳圓去我那兒玩,我爸當時正和新女友談得火熱,默許了。」

通過阿姨的講述,佳圓才知道過去7年發生了什麼,也終於和媽媽通了電話。

她哭了。媽媽的每一句關心,都觸碰到了她心裏不被父親在意的柔軟角落。

兩三天後,她在學校門口見到了媽媽,雖然7年沒見,但她一眼就認出了媽媽。

「她剪了短髮,明顯老了。沒多説什麼,抱着我一直哭。」

因為沒有積蓄和穩定的經濟來源,當時母女倆沒法一起生活。父親再婚後,對佳圓更加漠視。

一次衝突發生後,佳圓帶着户口本和房產證,聯繫媽媽,跑去找她。最終兩人才得以團聚。

代價是佳圓名下的房產被賣了,男方分走6成。

長大後,媽媽偶爾還是會主動聊起過去那段經歷。對於母女分離的那7年,佳圓沒有怨恨和心結。

「如果有的話,可能是媽媽會覺得對我有虧欠,但我知道那不是她的錯。」

有一天夜裏,她刷到紫絲帶媽媽公益羣體的微博,去主頁翻看了很久很久,寫了長長的一段私信發到後台:

我知道這條私信或許不會被看見,但我真的想告訴還在堅持的媽媽——

就算孩子曾經被蠱惑,最後還是會和媽媽站在一邊。

佳圓曾在紫絲帶媽媽公益羣體的視頻中發聲

今年秋天,顧琳找回了女兒,男方被拘15天后,得知自己或將面臨拒執罪,態度終於鬆動。接孩子當天,顧琳母女倆正好都穿着粉色的衣服。

團聚的第一個週末,她們撿了黃色的銀杏葉做手工,在美術紙上畫了好多穿着舞裙的小女孩。

在滿城區人民法院的積極幫助下,世欣也接回了兒子。現在每晚睡覺,孩子都要拉着她的手,挽着她的胳膊。

只是站在幼兒園圍欄外,看着孩子正常上學,世欣都會流淚。

回想這一年多的經歷,她印象深刻的其中一點是,媽媽們在一起相互扶持、討論,有時會自我安慰説:

這些傷害在另一種層面來説,真的在促進我們快速成長。

她在爭取孩子撫養權、申請人身安全保護令時,總感覺自己身上揹負着一些使命:

我開了這些先河,可能以後的媽媽們就不會走得這麼艱難。

也希望立法者能看到我們的努力和困境,讓體系越來越完善。

世欣接回孩子後發的朋友圈

阿粒最近又去男方家尋找,在男方被拘留15天后,兩人簽署了和解協議:

男方可以在寒暑假探視孩子,非探視時間由阿粒撫養,若男方不履行,則視為自動放棄撫養權、監護權、探視權。

但男方並沒有履行協議,阿粒仍然見不到小孩。

曾經滴酒不沾的她,因為壓力太大,喝了這輩子第一瓶啤酒……

曉雪還沒有孩子的消息,自孩子失蹤後,她就每天在朋友圈計時。

DAY 1、DAY 2、DAY 3……

她已經和孩子分離605天。

還有很多紫絲帶媽媽仍和她們一樣,帶着對孩子的思念,等待着、尋求着、祈禱着一個轉機。

*本篇文章由受訪者口述整理,圖片由受訪者提供

感謝紫絲帶媽媽公益羣體為本文提供的幫助

監製 - 她姐

作者 - 金桔

實習生- 高千然、王璨

微博 - @她刊iiiher