胡安寧 | 識別文化的因果效應——文化創造性轉化和創新性發展研究的前提_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-昨天 21:42

胡安寧|復旦大學社會學系教授,國家“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才,教育部青年長江學者

本文原載《探索與爭鳴》2023年第11期

非經註明,文中圖片均來自網絡

具體內容以正刊為準

為何要準確識別文化經驗的現實效力

習近平總書記在文化傳承發展座談會上強調:“推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,是我們在新時代新的文化使命。”建設中華民族現代文明,是一項文化建設的實踐工程,需要植根本國、本民族的歷史文化經驗。弘揚和發展中華優秀傳統文化,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,充分挖掘、描述和發揮傳統文化的現實效力,是文化“為人民服務、為社會主義服務”的題中之義,也是“文以載道、文以化人”的自然表達。在此背景下**,對於文化經驗現實效力的考察是社會科學文化研究的重要任務之一。而文化現實效力重在識別與確定文化的“因果”效力,即因文化而不同。**

對於因果性的考察需要社會科學方法論層面上的細緻討論。但是目前為止,這一方向的研究明顯不足。在既有文化社會學實質研究中,相當數量的學者傾向於將分析的重點放在詮釋個體生活經歷的文化意義之上。這一詮釋主義傳統從早期的狄爾泰、韋伯到二戰後的格爾茨,一直延續至今。遵循這一傳統的文化社會學研究注重“挖掘”並“描述”適用於特定羣體的文化意義,或進一步分析羣體(亞)文化形成的過程,以此回答文化“是什麼”的問題。顯然,這一研究路徑較少涉及文化因果效應的討論。而有限的對於文化效力的直接分析體現於諸多冠以“Culture Matters”標題的論文與著作。這些研究力圖展示文化對於個人、組織或者整個社會而言具有現實“效果”,且預設這種效果具有因果性,即“因為”某種文化,“所以”產生了特定具體的現實結果。儘管對於“文化具有因果效應”這一論斷,學者們基本達成共識;然而,理論層面的共識不能代表經驗分析的完備,現有經驗分析經常出現“以相關代因果”的謬誤。

我們常見的一個文化分析進路是,通過特定的研究手段,勾勒出某一羣體文化觀念的特徵(例如,美國亞裔相對於美國白人或者黑人具有更強的傳統儒家觀念),並以此和這一羣體的其他特徵(例如,美國亞裔平均而言更加重視教育、為人謙和等)相關聯,由此得出因果性結論,認為具有特定文化的個體之所以具備某些特徵,在於他們持有特定的文化觀念。從本質上講,這樣的分析思路確定的仍然是文化觀念和待解釋特徵之間的共變性,即經驗相關,但並不必然等於因果關係。可見,有關文化效應的經驗研究“承認”甚至“歡迎”對文化因果效應的討論,但是在具體分析時卻往往默認將經驗相關性作為因果性的一種替代。

**由於因果關係是一種特殊的相關關係,故而對於文化因果效應分析的關鍵在於,如何能夠從文化經驗相關性中去除那些“偽因果關係”,從而做到從相關到因果的“過渡”。**這實際上就是因果效應的識別問題。識別問題在社會學研究中並不陌生,但就文化的因果效應而言,這種識別更為複雜。一方面,文化的本體論定義紛繁複雜,既可能涉及宏觀層次的文化,也可能涉及微觀個體層面的文化。因此,我們首先需要確認的是,在哪一層面上討論文化的因果效應。另一方面,與本體論定義相關的是,方法論層面上我們也存在整體主義和個體主義的分野。前者涉及的是宏觀層次的文化對不同層次(宏觀或者微觀)結果變量的直接影響,後者則強調宏觀文化的因果效應需要通過個體層面的文化表現才得以達成。本體論和方法論的取向不同,文化因果效應分析的具體路徑也不盡相同。

**筆者將藉助“科爾曼之船”(Coleman’s Boat)模型,對文化因果效應分析過程中的本體論和方法論複雜性進行統合。**進而,基於這一模型,藉助因果推論文獻中關於因果關係識別的基本論斷,分多種情景分析文化因果效應的識別問題,即在何種情況下研究者可能在經驗研究中得出關於文化因果效應的判斷,從而從“相關”過渡到“因果”;在何種情況下發現的所謂文化因果效應是虛假的,對文化相關性不能夠作因果詮釋。需要説明的一點是,本文重在展示文化因果效應在不同本體論和方法論情境下是否可以識別出來,而非分析文化這一變量的具體實施。

文化的多層本體論到方法論:“科爾曼之船”與結構個體主義

(一)文化的多層本體論

文化這一研究對象呈現出典型的本體多層次性。我們大致可以將文化定位於宏觀和微觀兩個層次。

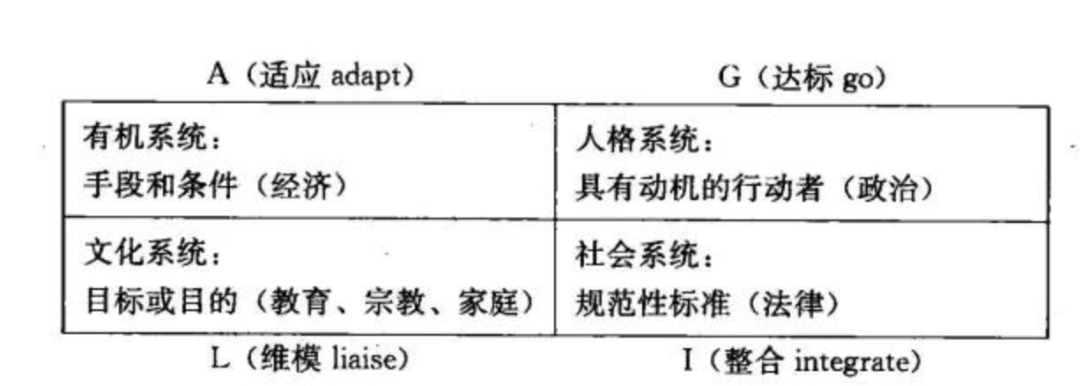

**宏觀層次的文化本體論設定,集中反映在帕森斯一派的結構功能主義傳統之中,文化被視為一個具有內部邏輯和語義一致性的系統。**在帕森斯看來,文化系統不能夠簡化為文化使用者的個人動機或者傾向,也不能簡化為行動者之間穩定的人際關聯,而是超越個體及其人際關聯形成本體論意義上的宏觀獨立性。文化系統起到了模式維持的功能,通過一套穩定的文化系統所提供的符號,人們即使在異質性的社會情境下也可以達成交流。受帕森斯結構功能主義的影響,文化現代化理論往往傾向於尋求一個地區共享的文化體系,並描述社會現代化變遷過程對不同地區本土文化的作用。在具體操作中,通過多種指標構建出一套適用於某一特定羣體或者區域的文化表達機制,以此形成不同的文化傳統,並觀察其隨時間呈現出的變化趨勢。這些研究將文化的本體論設定置於宏觀層次之上,視文化為一種超越個體的獨立存在。

帕森斯的AGIL圖式

與宏觀層次文化本體論相對應的,是一種微觀層次的文化本體論設定。這方面一個比較典型的例子是格爾茨對於地方性知識的討論。地方性知識並非指涉一個相對封閉地區所獨有的知識,而是指知識的生產過程具有特異性。在此意義上,**基於微觀層面的文化本體論設定就與帕森斯結構功能主義所理解的宏大文化體系相區別,其強調文化生產的情境性,認為文化不再是一種具有普遍意義的規範,而是和特定的時空相關聯。**由於行動者個體是這種時空特異性的承載者,因此地方性知識分析路徑的一個極端便是個體化文化,即個體基於自身獨有的經歷所形成的獨有文化表現。就分析範式而言,斯威德勒的文化工具箱理論強調,文化不具有帕森斯所預設的那種體系化特點。身處特定文化系統內的個體,並不是簡單地將文化系統的價值觀念內化並遵照行事。在斯威德勒看來,文化存在於行動者個體化詮釋和有意識地策略使用之中。照此邏輯,文化的本體論設定落腳在微觀個體層面。這種微觀層次上的文化也與認知社會學存在一致性。例如,以認知為導向進行的文化社會學研究強調了文化的非言説特性。這種特性的文化通常不能夠為行動者明確言説,而是以“日用而不知”的行動慣習形式存在。這種行動慣習的養成也不是通過正式的書面學習,而是基於長期的實踐經驗。顯然,即使身處同一文化系統,個體的日常經驗積累也各不相同,個人的文化表現亦千差萬別。這種認知社會學路徑展現了一種微觀層面的文化本體論設定。

**文化本體論層次的宏觀—微觀區別表明,文化研究者在討論文化議題時需要充分考慮自身所秉持的文化概念所處的本體論層次。**例如,在中國本土文化研究中,對於大傳統和小傳統的區分凸顯出這種宏觀—微觀的文化本體論區分。從某種意義上講,大傳統強調了成文的文化記錄,相對而言內容更加標準,內在一以貫之。小傳統則強調了現實生活中的個體境遇,其往往不是以文本為載體,而是存在於生活中多樣化的儀式和活動之中,因此在存在形態上更加彌散化和異質化。正是由於文化的這種本體論區分,奧馬爾·裏薩爾多區分了公共文化和個體文化。前者意指社會層面上普遍共享和達成共識的文化符號、觀念和價值觀;後者則落實到個體層面,關注文化所體現出的實踐性表現。

(二)從本體論到方法論:“科爾曼之船”與結構個體主義

對於文化的不同本體論設定也影響我們如何研究文化,即方法論取向問題。需要説明的是,對於經驗社會學研究者而言,無論其秉持的文化本體論是什麼,最終文化的承載者一般仍然是社會生活中的行動者。但是,方法論取向並非簡單地研究單位問題,而是關係到我們如何理解和判斷文化的現實效力問題。這方面,方法論的整體主義和方法論的個體主義各有其主張。

**方法論整體主義認為,對於社會問題的解釋需要立足於社會整體因素。**按此邏輯,當我們討論文化因果效應的時候,這一效應應當是從宏觀文化建構出發所形成的某種實質性效力。可見,這一方法論取向和文化的宏觀主義本體論具有內在一致性。對於社會學研究者而言,整體論方法論取向亦可追溯至涂爾幹的方法論傳統。如果説方法論整體主義強調了宏觀文化的現實效力,**那麼方法論的個體主義則強調宏觀層面的解釋邏輯必須要落腳於個體層面才能夠具有堅實基礎。**使用此方法論取向分析文化效應,重點就在於揭示文化如何在個體層面上發揮效能。

**從社會學領域內行動和結構之間的動態關係出發,方法論的整體主義和個體主義分別強調了理解社會現象的不同分析層次和分析對象。**顯然,方法論的整體主義所強調的宏觀文化效應凸顯了結構導向的分析進路,而方法論個體主義則強調行動者自身能動性的體現及其對於社會現象的解釋度。雖然二者皆有其各自的合理性,但是將宏觀結構和微觀行動者完全割裂既有違經驗現實,也與社會學領域內的理論發展趨勢相矛盾。例如,吉登斯與布迪厄等當代社會學理論者都強調了結構與行動之間的動態關聯。一方面,結構作為一種外在機制會助力或者限制個體行動;另一方面,結構的生成也有賴於個體行動的實踐過程所逐漸沉澱下來的慣習。因此,在討論文化因果效應的時候,似乎更應當在方法論個體主義和方法論整體主義之間尋找到一條中間道路,而這恰恰是科爾曼的船型模型所試圖呈現給我們的。

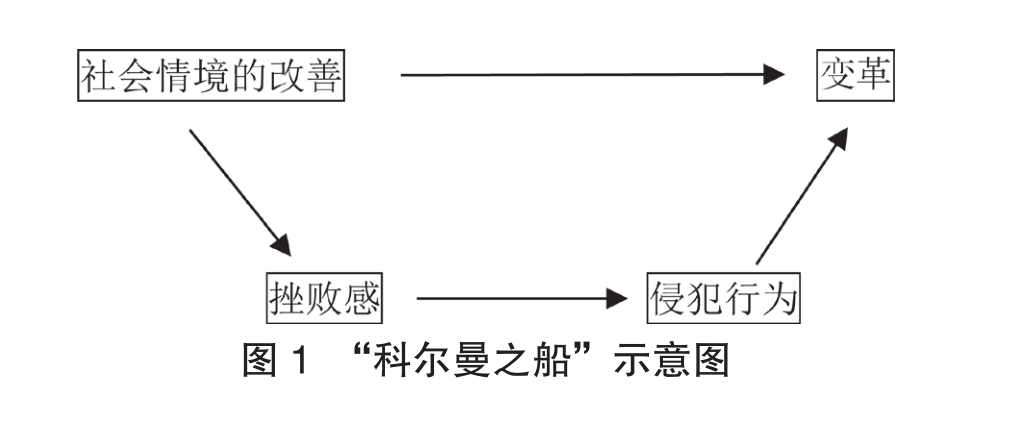

科爾曼的船型模型強調了宏觀解釋的微觀基礎。在《社會理論的基礎》一書中,科爾曼利用船型模型討論了兩個宏觀層次變量(社會情境的改善與變革的發生)的關係。他引入個體的挫敗感以及相伴隨的侵犯行為的個體層次變量,形成了一個關涉個體的解釋鏈條,即宏觀社會情境的改善→微觀層次個體的挫敗感→微觀層次個體的侵犯行為→宏觀層次的變革的發生。(見圖 1)

這一模型自提出之日起,便受到學界的廣泛關注。例如,彼得·赫德斯托姆與理查德·斯威特博格指出,“科爾曼之船”的分析邏輯鏈條對應了社會學研究的三種機制。第一種稱為條件(situational)機制,指的是特定宏觀社會環境塑造和影響個體,即社會情境的改善如何改變個人的挫敗感;第二種稱為行動形成(action-formation)機制,分析微觀層面行動如何形成,即個人挫敗感如何影響個人的侵犯行為;第三種稱為形變(transformational)機制,指的是具有特定行動特點的個體如何聚合起來產生新的宏觀社會後果,即不同個體的侵犯行為如何共同影響了社會整體變革的發生。

“科爾曼之船”的方法論取向並非嚴格意義上的方法論整體主義,因為其強調宏觀層次解釋的微觀基礎。但是,“科爾曼之船”也並非一種嚴格意義上的方法論的個體主義。社會學者拉爾斯·烏登在述評理性選擇個體主義時指出,“科爾曼之船”並非傳統意義上的方法論個體主義,而是結構個人主義,“在結構個人主義中,行動者是位置的佔有者,他們進入這些位置的關係之中”。也正是在結構個人主義的意義上,我們認為,**“科爾曼之船”的方法論取向在傳統意義上的方法論個體主義和方法論整體主義之間尋找到一條中間道路。**本文在分析文化的因果效應的時候,也將以“科爾曼之船”為基本的分析框架。

文化因果效應的形式化模型

(一)形式化識別和確定因果關係的前提

因果關係是一種特殊的相關關係。對於因果關係的確定,我們更多的時候採用的是一種排除法,即首先確定相關關係,然後排除虛假因果關係,剩下的便是真實的因果關係。確定文化與待解釋因素之間的經驗相關在現有研究中並不少見。識別文化因果效應的工作就轉化為,從經驗相關中剔除虛假因果關係的工作,剩下的便是進行因果詮釋的文化效應分析。如果我們不作這種剔除,那麼經驗層面上確定的文化相關關係就有可能包含着虛假因果,從而不能(完全)代表真實的因果關聯。

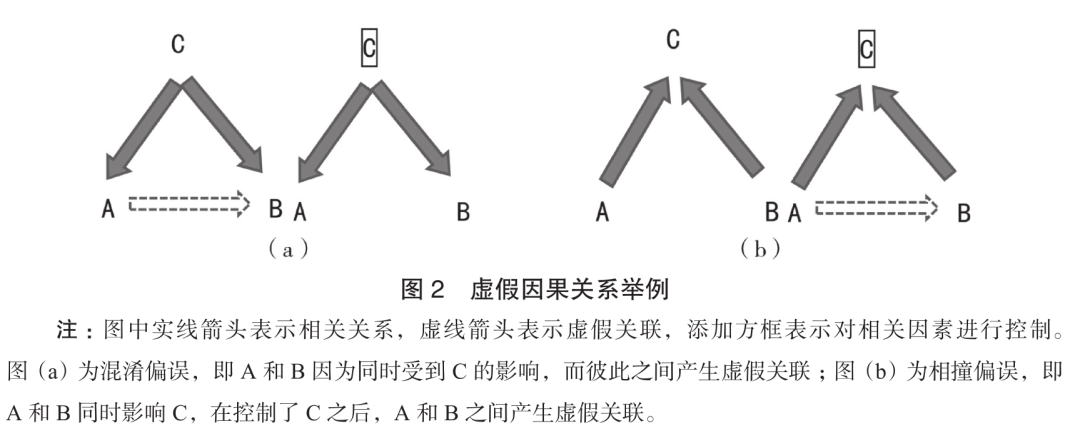

通常來説,有兩種常見的虛假因果關係,即混淆偏誤(confoundedness bias)和相撞偏誤(collider bias)。混淆偏誤是指,如果因素A和因素B都受到第三個因素C的影響,那麼即使A和B之間不存在因果關係,也會因為 C 的存在而使得A與B之間產生虛假的因果關聯(見圖2)。社會學者艾爾·巴比曾經用一個很經典的例子來説明此種謬誤。假設在小學生中間進行一個調查,研究者很有可能會發現學生的腳長與他們的考試成績之間存在經驗正相關性。但是,這種相關性並非因果。我們不能認為一個小學生“因為”腳長,“所以”就會成績好。之所以會出現這種經驗關聯,是因為無論是腳長還是考試成績都與學生的大腦發育直接相關。在這個例子中,大腦發育程度就是圖中的因素C。如果我們不控制C的影響,只是單純觀察A和B之間的關聯,並認為這種關聯代表某種因果關係,無疑就犯了混淆偏誤。為了解決這一偏誤,我們就需要對因素C進行控制(在圖2中用方框表示控制)。例如,我們可以在相近大腦發育狀態的羣組中研究腳長和學習成績的關係。這樣做就可以抑制混淆偏誤,達成對因果關係的正確識別。相撞偏誤,則是指相互獨立的因素A和因素B同時影響第三個因素C。此時,如果我們不對C做任何操作,A和B之間的獨立性並不受到影響。但是,如果我們將C控制起來,那麼A和B之間就會出現虛假因果關係。對於經驗社會學研究者而言,相撞偏誤常常發生在樣本選擇過程中。例如,醫學社會學的很多研究需要從醫院中尋找被研究對象,這些被研究對象因為不同的疾病而到醫院就醫。如果將研究對象限定為醫院中的病人,那麼這些不同的疾病即使本質上彼此獨立,也會在經驗上“顯得”相關(例如,骨折和感冒這兩種彼此獨立的疾病就會呈現出某種經驗關聯)。顯然,這種相關代表了一種虛假因果關係。為了克服此種偏誤,我們不能對C進行控制。

總之,從經驗關聯中識別出因果關係,我們首先需要對潛在的混淆偏誤和相撞偏誤進行糾正。

(二)“科爾曼之船”框架下文化效應分析的基本模型

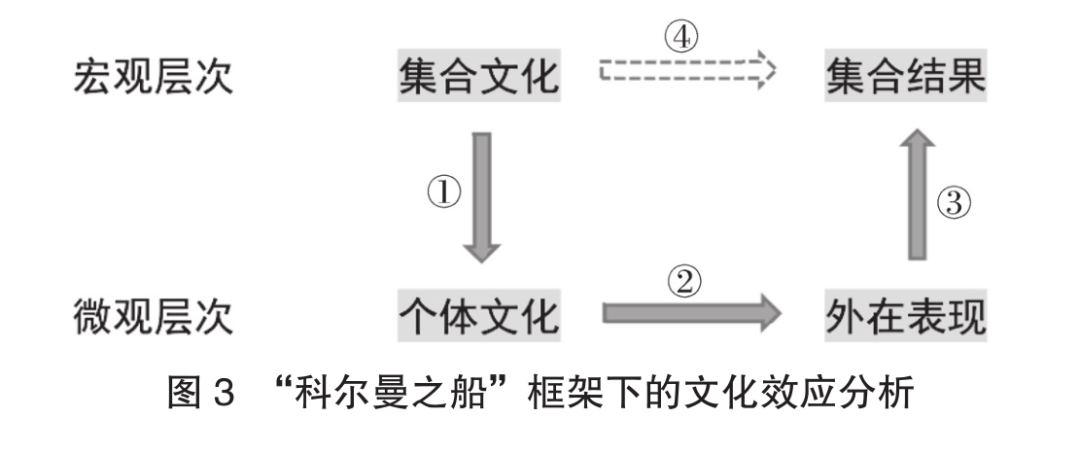

將文化的宏觀和微觀本體論定義與科爾曼的船型模型相結合,可以得到如圖3所示的基本模型。宏觀層次上的集合文化對應於文化的宏觀本體論。除此之外,還有一個集合結果作為宏觀層次上待解釋的社會現象。微觀層次上我們也設定了一個個體層次的文化表現,稱為個體文化。與個體文化處於同一微觀層次的還有個體的一系列外在表現(例如行動特徵、價值觀傾向等)。

我們將這四個元素置於“科爾曼之船”的模型中,仿照科爾曼添加了四個箭頭。從集合文化到個體文化的箭頭①,代表了處於特定集合文化中的個體如何培養和展現出某些文化特徵。箭頭②代表了秉持特定個體文化的行動者如何形成與他人所不同的外在表現。箭頭③代表了個體化的外在表現相聚合而形成的宏觀層次的某種結果。顯然,從箭頭①到箭頭②再到箭頭③分別代表了前文赫德斯托姆與斯威特博格所提到的分析社會學的三個基本機制。與這三個箭頭相比,箭頭④設置為虛線箭頭,意指為了探究宏觀層次的某種因果關聯,需要基於科爾曼的結構個體主義方法論尋求個體層面上的解釋路徑,也就是①→②→③。

基於“科爾曼之船”的文化效應分析,我們可以勾勒出不同本體論層次的文化因果效應圖示。從集合文化出發,有四條因果路徑。第一條由箭頭①表示,意指處於某種集合文化中的個人具有特定的個體文化特徵。第二條由箭頭①→②組成,表示特定集合文化通過影響個人文化特徵進而改變個體的特定外在表現(例如行為模式、態度傾向等)。第三條由箭頭①→②→③組成。這是“科爾曼之船”最初所設定的結構個人主義的解釋路徑,即集合文化影響個體文化,改變個人某些外在表現,進而通過聚合帶來影響宏觀層次的效果。當然,最後一條因果路徑由箭頭④表示,即集合文化直接作用於集合結果。雖然在理論上我們不能夠否定這樣一條直接因果路徑,但是按照科爾曼之船的基本設定,①→②→③的因果鏈條可以解釋箭頭④。

除了集合文化的因果效應,我們也可以考察個體文化的因果效應。例如,在圖3中,個體文化的一個直接效應是箭頭②,即秉持特定個體文化的個體在行動或者偏好上呈現出某些模式特點。當然,我們也可以從微觀層次的個體文化進一步上升到宏觀層次的集合結果,即箭頭②→③。相比於集合文化的因果效應,兩種個體文化的因果路徑都更為直接。

文化因果效應識別的三個主要要素

(一)作為個體文化集體表現的集合文化

圖3所展示的是基於“科爾曼之船”進行文化因果效應分析的基本模型。在文化社會學具體經驗研究中,上述模型會呈現出諸多變體。在這些變體中,最常見的是通過個體文化來“構建”或者“測量”集合文化。例如,學者們基於個體層次的調查資料,通過計算一定宏觀範圍內個體文化的均值來構建集合文化的經驗測量。以個體的集合特徵來構建宏觀層次的測量是多層次分析中常用的策略。按照這一分析邏輯,“科爾曼之船”的模型就需要進行修正,即將箭頭的方向從個體文化轉向集合文化,意指以個體文化來構建集合文化。

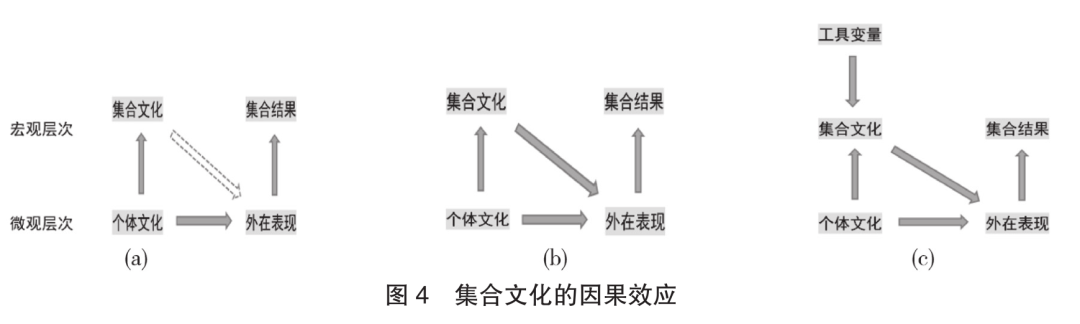

**這一修正後的“科爾曼之船”模型可以參見圖4(a)。我們在集合文化和微觀層個體的外在表現之間增加了一條虛線箭頭,意指集合文化對於個體層面外在表現的因果效應無法在經驗研究中得以識別。**之所以如此,是因為集合文化和微觀層次外在表現都是個體文化的直接結果。基於上文對於因果關係識別問題的討論,這本質上是一種混淆偏誤。因此,集合文化到個體外在表現的因果關係就無法準確識別了。此外,由於集合文化到外在表現的因果鏈條難以準確識別,我們也不能夠準確識別集合文化如何通過個體的外在表現來影響宏觀層次的某種集合結果。當然,從微觀層次的外在表現到宏觀層次的集合結果之間的因果關係還是可以進行具體分析的,只是集合文化的因果效應無法識別。

為了克服這種混淆偏誤,我們就需要對個體文化進行控制,如圖4(b)所示。在這一圖示中,當我們控制了個體文化,此時,從集合文化到外在表現的因果關係可以在經驗層面上得以確定和識別。同理,從集合文化到個體外在表現進而到集合結果的長鏈條也得以識別。值得一提的是,雖然圖4(b)是出於克服混淆偏誤而進行的操作,但其卻具有重要的現實啓示意義。例如,在多層次分析模型中,我們可以基於個體層面的測量構建一個省一級的集合文化變量。在常規量化分析中,我們為了能夠識別省一級集合文化變量對於個體層次和省一級層次結果變量的因果效力,就需要在模型中納入並控制個體文化這一變量。否則,所估計出的集合文化效力會因為個體文化的混淆作用而存在虛假因果關係。

除了控制個體文化之外,我們還可以採用別的分析策略來確定集合文化的因果效力。以工具變量法為例,在科爾曼之船模型中,為了分析集合文化的因果效力,工具變量需要與微觀層次的個體外在表現、微觀層次的個體文化以及宏觀層次的集合結果保持獨立;與宏觀層次的集合文化之間保持比較強的關聯;工具變量通過集合文化使微觀層次的外在表現和宏觀層次的集合結果之間發生關聯。如果能夠尋找到這樣的工具變量,那麼,工具變量對於外在表現和集合結果的效應就代表了集合文化本身的效應。這一分析策略如圖4(c)所示。

(二)個體文化的因果效應

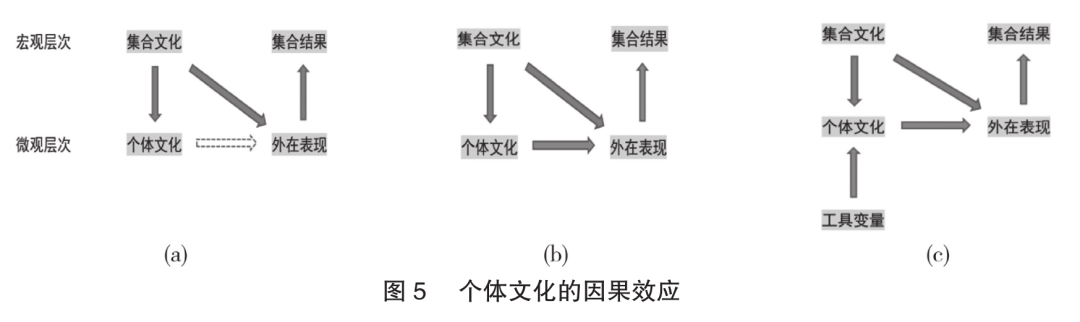

按照韋伯、帕森斯的分析傳統,無論是個體文化還是個體的一系列外在表現,都會因為行動者身處於某一集合文化而受到這一集合文化的影響。順着這一邏輯,我們可以畫出如圖5(a)所示的“科爾曼之船”模型的變體。顯然,在圖5(a)中,個體文化以及個體的外在表現之間的聯繫會因二者均受集合文化影響而產生混淆效應,從而帶來虛假因果關係。這裏我們以孝道為例來進行討論。孝道可以作為集合文化而存在,代表一個宏觀環境下某種共通、共享的文化意義網。身處其中的個體會在微觀層次上呈現出孝道的價值觀念以及外在的行為表現(如孝行)。在個體層面上,我們一般認為孝行是個體孝道觀念的結果。但是如果孝行本身是社會宏觀集合文化的直接後果,那麼我們就無法簡單認定個體的孝行是個體的孝道觀念使然。換言之,即使個體沒有孝道觀念(或者孝道觀念只停留在口頭,並不能轉化為具體的行動),個體也會因為處於孝文化的大環境中,而在外在表現上呈現出某種孝行。此時,孝行的原因便無法識別。由於集合文化的混淆,個體文化到外在表現的因果效應,以及個體文化→外在表現→集合結果的因果鏈條便都無法準確識別了。

和上面分析集合文化因果效力的策略一樣,為了克服因為集合文化的混淆而帶來的虛假因果,我們可以在控制集合文化的前提下觀察個體文化和個體外在表現之間的關係。這一分析策略如圖5(b)所示。此時,個體文化和外在表現經驗相關性就可以代表某種因果關係。此外,個體文化→外在表現→集合結果的因果鏈條亦能夠準確識別。

除了直接控制集合文化之外,工具變量方法也可以在分析個體文化因果效應時加以利用。例如,歐洲學者沙維爾·波拉維耶提出了一種工具變量方法來識別個體文化的效力。他關注的是移居到另一個國家的移民所展現出的傳統價值觀念如何影響女性在勞動力市場的就業情況。這裏,我們可以將移出國對女性參與就業的支持作為個體層面的外在表現,個體文化是個體的傳統價值觀念。顯然,兩者之間的關聯會受到移入國的集合文化的影響。例如,移入國主流的意識形態會影響移民對傳統文化觀念的認同程度,也會影響女性勞動力市場的參與情況。為了克服移入國集合文化的混淆效應,準確地識別傳統價值觀念和女性就業之間的因果關聯,波拉維耶將個體移民前的傳統文化態度作為工具變量,通過分析移民前傳統文化觀念如何影響移民後的女性就業,來間接考察移民後傳統文化態度對於女性就業的影響。這一分析思路(或者説假設)的合理性在於,移民前的傳統文化態度不對移民後的女性就業產生直接影響,而是通過移民後的傳統文化態度來間接發生作用。同時,移民前的傳統文化態度和移入國的集合文化之間也不存在相關關係。這兩個假設在現實生活中是可以滿足的。如圖 5(c)所示,通過考察工具變量對於個體層面外在表現的影響,我們可以間接識別個體文化對於個體層面外在表現的因果效應。當然,個體文化→外在表現→集合結果的因果鏈條也能夠被識別出來。

(三)作為中間因素的制度

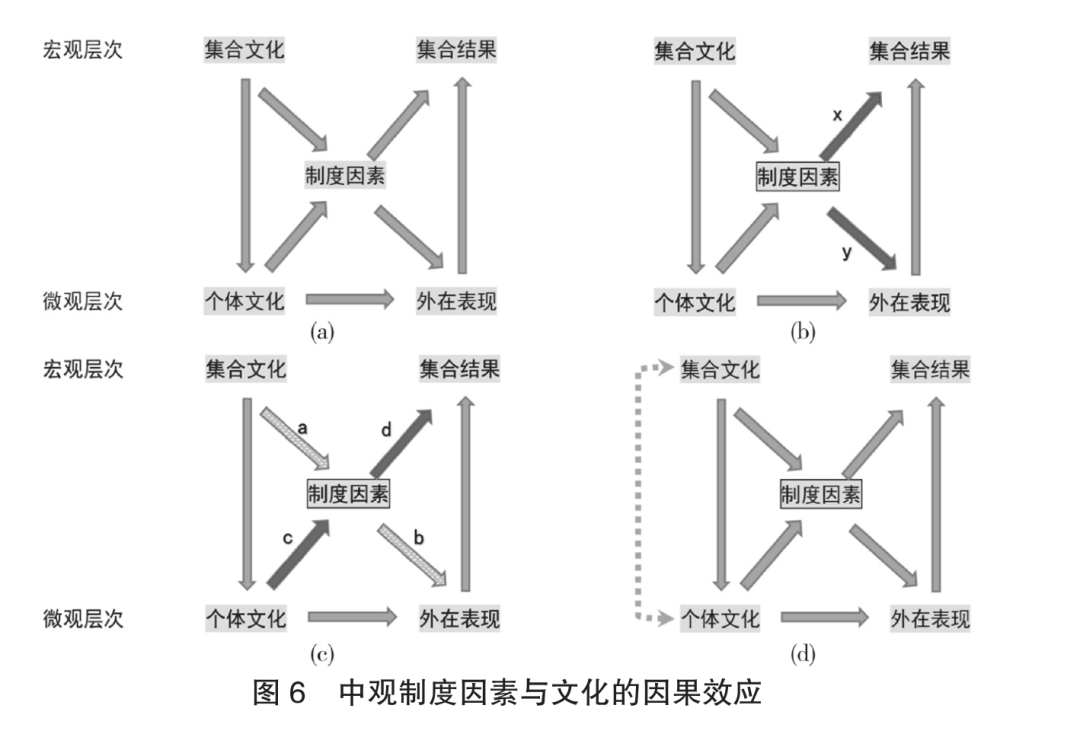

**文化因果效應的“科爾曼之船”模型還可以通過引入其他因素而產生新的變體。**例如,社會學者羅納德·加伯森與約翰·梅耶對科爾曼模型所設定的單一個體層面的分析鏈條進行了批評,並通過增加超越個體的分析層次,提出了三層次分析模型,分別對應於個體層面、制度層面和社會層面。加伯森和梅耶與科技哲學家丹尼爾·利特爾不謀而合,後者也通過增加一個個體之上的集合體構建了一系列中觀層面的分析對象,以此觀照宏觀和微觀,從而形成所謂的方法論局部主義(methodological localism)。與“科爾曼之船”的兩層次分析邏輯相比,方法論局部主義強調中觀制度層次在因果解釋上的自主性(relative explanatory autonomy),因此拒斥傳統意義上理想化了的社會結構,強調個體的“社會屬性”。基於這一理論修正,我們可以在科爾曼之船的基礎上增加一箇中觀的制度層次。如圖 6(a)所示,由於中觀層次的制度設計來源於自下而上的個體社會屬性,我們從個體文化到制度因素的方向上標註了箭頭。同時,由於這些制度設計本身是在特定宏觀集合文化下建構的,也必然受到集合文化的影響,中觀層次的制度因素有可能同時影響微觀層次的外在表現和宏觀層次的集合結果,故而我們從集合文化到制度因素也進行了箭頭標註。

圖6(a)雖然只是引入了一個新的中觀制度因素,卻極大改變了文化因果效應分析。無論是個體文化還是集合文化,如果希望準確識別個體 / 集合文化→外在表現→集合結果這一因果鏈條,就需要對制度因素進行控制。之所以如此,是因為制度因素混淆了個體外在表現和集合結果,如不對其控制,則集合結果和外在表現之間的聯繫會出現虛假因果,從而使得文化因果效應的識別難以達成。如圖 6(b)所示,這種混淆效應表現在x和y兩個關係。這樣做也和既有社會學研究的常規思路一致。例如,文化概念常常需要與制度相區分,前者指代那些“軟性”的觀念因素,後者則指代那些“硬性”的變量。故而在分析文化效應的時候,制度因素需要被控制起來,以凸顯文化的“淨”效應。

然而,控制制度因素也會帶來多重負面結果。如圖 6(c)所示,制度因素是集合文化影響個體外在表現的中間因素(a → b),也是個體文化影響集合結果的中間因素(c→d)。如果我們將制度因素控制起來,則上述兩條因果路徑就被打斷,相當於低估了集合文化對外在表現,以及個體文化對集合結果的因果效應。此外,雖然圖6(b)要求我們控制制度因素,圖6(c)卻提出了相反的要求,二者之間存在矛盾。

引入制度因素之後所帶來的識別困難還不止於此。由於制度因素是集合文化和個體文化共同的結果,基於上文對相撞偏誤的討論,如果對制度因素進行控制,那麼我們相當於變相在集合文化和個體文化之間構建了一種虛假因果關係,參見在圖 6(d)中虛線雙箭頭。換言之,我們人為地混淆了集合文化和個體文化兩個基本變量。顯然,如果這二者之間無法有效區分,任何對因果關係識別的討論都會存在問題。也就是説,在引入中觀層次的分析變量之後,如果變量之間的相互關係如圖6所示,我們就可能陷入一種兩難境地 :對於中觀層次的制度變量,無論是控制還是不控制都會影響因果效應分析的實質結論,這充分展示了文化因果效應分析的複雜性。

文化因果效應的識別與文化闡釋力、對話力的提升

文化是社會學研究的經典主題。對於文化現實效應的基本識別,是實現中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展的題中之義。然而,既有研究往往相對空泛地勾畫文化與待解釋社會現象之間的相關性,並傾向於以經驗相關代替文化因果效應,有意無意地迴避了基本的前置性問題。

**本文將文化的多層本體論建構置於“科爾曼之船”的結構個人主義分析框架之中,試圖通過因果推斷切實分析關於混淆偏誤和相撞偏誤的討論。**在一系列文化因果效應的形式化分析的呈現中,我們不難發現識別文化因果效應的關鍵有四點。

其一,如果宏觀層次的集合文化是微觀層次的個體文化的一種集合性建構,那麼確定集合文化的因果效果需要對作為其內部構成因素的個體文化進行控制。其二,如果集合文化可以直接作用於個體層面的外在表現,則為了確定個體文化的因果效應,需要對集合文化進行控制。其三,無論是識別集合文化還是個體文化的因果效應,工具變量法都可以用來克服潛在的混淆偏誤。其四,如果在宏觀層次和微觀層次之間增加中觀層次的制度因素,那麼基於特定的變量間關係,集合文化和個體文化的因果效應都難以準確識別。例如,集合文化如果通過匯聚個體文化的經驗表現來進行測量,那麼為了能夠識別出集合文化的獨特效力,我們需要固定這些構造層次上的經驗表現。這一分析進路可以從社會唯實論傳統中找到理論依據。既然分析的問題是集合文化的因果效應,這就意味着集合文化具有超越個體文化的獨立性,也就是涂爾幹所謂的 sui generis。顯然,這種獨立性的一個直觀表現就是,在控制個體文化的前提下,集合文化具備因果效應。否則,集合文化就只是個體文化的一個簡單聚集,缺乏本體論意義上的獨立性。

這一系列文化因果效應的形式化分析的呈現,也有助於進一步提升現實文化普遍性的闡釋力和對話力。就文化闡釋力而言,一般來説,**文化對於特定社會問題是否具有闡釋力取決於分析對象所處的分析層次(宏觀或者微觀)以及本體論意義上文化概念所處的分析層次(集合文化或者個體文化)。在特定的研究情境下,研究者往往並不能夠切實地識別文化的因果效應和闡釋能力,甚至會因為潛在的分析偏誤而曲解文化的闡釋力。**在此意義上,文化闡釋力的發揮需要研究者對研究場景有明確把握,藉助上述多種文化分析框架,在經驗層面判斷文化的闡釋力能否確證。就文化對話力而言,不同文化之間的對話基礎,很大程度上取決於文化“以文化人”的能力。換言之,特定文化的對話能力立足於文化所具有的現實效力。從這一視角出發,文化的對話力建設並非空洞的口號,也不是一蹴而就的工作,而是需要細緻的社會科學分析,釐清在何種情境下可以發揮出文化的現實效力,真正助力文化的對話力建設。

尤其需要提醒的一點是,在討論文化效應的時候,我們需要謹慎確定制度因素在整個理論建構中的定位和角色。上文已經充分展示了文化和制度在一起討論時可能出現的因果推論困境。或者説,這種困境從一個新的角度反映了文化和制度之間“剪不斷、理還亂”的關係。各種文化因果效應的識別困境實際取決於,我們如何界定不同層次的文化和不同層次的待解釋變量之間的相互關係。同時,對於文化因果效應的分析,不能脱離相關具體領域的實質性理論。

也因此,我們現在開展的推動文化創造性轉化和創新性發展的具體研究,首先需要在概念界定上進一步釐清文化和制度之間的相互關係,在理論論辯過程中審慎考察是否能夠精確把握文化經驗的現實效力。