在充滿大話的年代,他們做出了真正的技術革新—湯卡羅教授訪談錄_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!4小时前

20世紀50年代至70年代,中國大地上演了 “技術革新”“技術革命”“羣眾性科學實驗”等多場全民參與的科學技術運動,但鮮有成功案例,得到推廣的土法煉鋼、土超聲波等“突破”更成了歷史笑話。在此背景下,受過嚴格科學訓練的專業人士金祥林(1940-2022)等自主鑽研,倒真在痢特靈生產技術上取得了創新性成果,不但去除了有毒原料,提高了產品質量,還將痢特靈的價格降到了原來的三十分之一。這項技術革新還在全國很多藥廠得以推廣,所生產的產品遠銷海外。今天恰逢金祥林教授辭世一週年,謹以此文紀念金教授以及這段不容湮沒的歷史。

訪問、整理 | 熊衞民、崔競文

1950年代至1970年代,在中華大地上開展過多場以提升技術水平為目標的政治運動,包括“技術革新”運動、“技術革命”運動、“技術革新和技術革命”運動、“羣眾性的科學實驗運動”等。但是,並沒有多少真正成功的案例,得到推廣的“革命性”“革新性”技術,如土高爐鍊鋼、土超聲波等,更是往往經不起實踐的考驗。

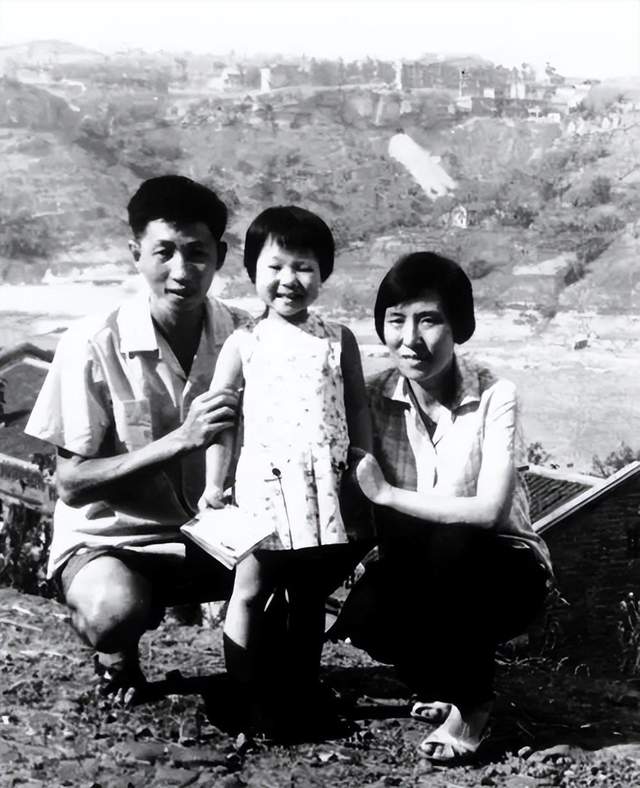

然而,由金祥林等人在西南製藥廠一廠做出的“痢特靈技術革新一條龍”是少有的特例,不但屬真正成功的技術研發項目,還帶來了巨大的經濟效益。他們是在什麼條件下開展研發工作的?有哪些能力、何種品質促成他們完成相關工作?這項技術是如何傳播開來的?對湯卡羅教授的訪談有助於回答這些問題,她既是金祥林教授的科研夥伴,也是與他攜手一生的伴侶。這段歷史不容湮沒。謹以這個訪談來紀念金祥林逝世一週年。

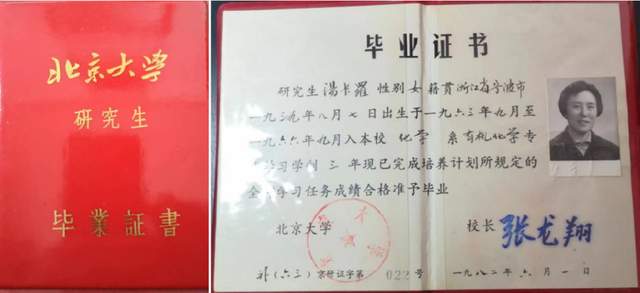

受訪人湯卡羅,北京大學化學與分子工程學院教授。1939年8月生於上海,1957年考入北京大學化學系,1963年本科畢業後考上研究生,作為骨幹成員參與了人工合成結晶牛胰島素研究,1966年研究生畢業,1968年被分配到位於重慶的西南製藥廠一廠工作。1978年底調回北京大學,歷任化學系講師、副教授、教授等職,2002年8月退休。

受訪人:湯卡羅

訪談人:熊衞民

整理人:熊衞民、崔競文

訪談時間:2023年10月27日、10月28日

訪談地點:北京大學燕北園湯卡羅住所

熊衞民(下面簡稱熊):今年重陽節北京大學(以下簡稱“北大”)化學學院給您發的這個“光榮在院50年紀念”獎牌挺大,挺精緻的。

湯卡羅(下面簡稱湯):我1957年上北大化學系,迄今已經66年了。只是研究生畢業後我在位於重慶的西南製藥一廠工作了十年,1978年底才又重新回到北大工作,所以這次他們給我的是50年的紀念牌。它還有個蠻講究的盒子。本來我想將其收在盒子裏,有個同學説:“你放獎狀的櫃子裏又多了一塊牌子。”他啓發了我。我就把它也擱在這個玻璃櫃中了。

熊:櫃子裏有好多獎章、證書!這個自然科學獎金質獎章是關於人工合成結晶牛胰島素的嗎?

湯:不是。人工合成胰島素的獎章沒輪到我們拿。這是我們跟唐有祺先生一起做小分子晶體結構研究得的獎,1987年的,比較早了。還有一些獎是國家教委或教育部頒發的。

熊:中間這個最大的獎牌呢?

湯:(笑)從榮譽上講它是最小。它是金(祥林)老師退休之後,北大給離退休人員授的首屆科學研究成果獎,但是之後沒第二屆了。説實在話,金老師這一輩子確實做了很多很好的工作,但他從來不爭名不爭利,一直是默默無聞。後來學校讓我們報獎,我們也懶得去報。他過世之後,我經常回想他的往事,覺得他真是一個難得的好人。畢業之後,他的第一個重要成果是在重慶做出來的,叫做“痢特靈技術革新一條龍”。

1

畢業兩年後才分配工作

熊:我對“技術革新”“技術革命”等運動很感興趣,發現當時得到宣傳、推廣的許多所謂“成果”都站不住。金老師還真在工廠做出過技術革新重要成果?請您詳細談談相關情況。讓我們按時間順序從頭談起吧。你們是哪一年從北大畢業,怎麼被分配到重慶去的?

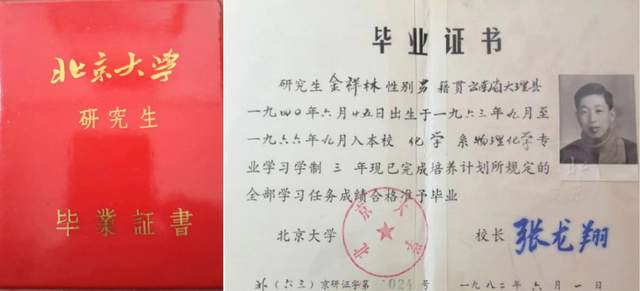

湯:我和金老師都生在上海。他1940年出生,1963年畢業於上海復旦大學化學系物理化學專業,同年以優異的成績考上北大化學系唐有祺教授的研究生,攻讀晶體結構化學。我1939年出生,1957年考入北大化學系,1963年本科畢業,然後考上邢其毅教授的研究生,攻讀有機化學。所以我倆在研究生階段是同學。1966年我們研究生畢業時,由於文化革命爆發,到1968年才分配工作——被一道分配到位於重慶的西南製藥一廠任技術員。所以我們工齡從1968年算起。後來我們很生氣,説:“我們1966年就畢業了,之後的這兩年不算學齡也不算工齡,算什麼呢?”一直到温家寶當總理以後,情況才發生改變。温家寶也是研究生,比我們晚兩屆。他上台以後,我們這批1968年才分配的研究生得了好處:工齡改從畢業的時候算起。

熊:你們研究生畢業時進行答辯了嗎?

湯:不少同學都沒有寫畢業論文,也沒有答辯。我們研究生説是上三年,結果才上兩年,我們就被派到門頭溝去搞“四清”,因為 “階級鬥爭是必修課”。從1965年9月起一直搞到1966年5月,本來這期“四清”要結束了,結果上面讓我們再稍微延長一點時間。大家説沒帶夏天的衣服,就讓一個人回來給大家拿衣服。此人給我們帶來一個消息:學校有人鬧事,哲學系黨總支書記聶元梓帶頭寫了大字報——那就是攻擊陸平、彭珮雲和北京市領導的“5﹒25”大字報了。然後,《人民日報》刊登並高度肯定了該大字報,6月1日晚上中央人民廣播電台將其播放了出來,文化革命被引爆。6月4日我們就回來搞革命了,所以研究生其實沒有唸完。

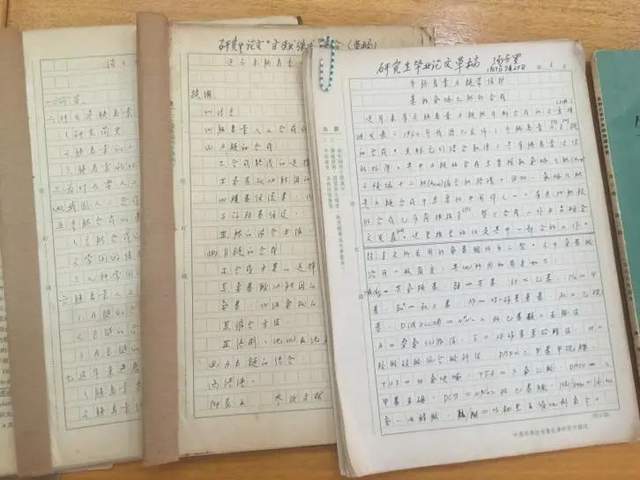

但我還是完成了畢業論文。這是沾了人工合成胰島素項目的光。派我參加人工合成胰島素項目時,我們邢先生留了一個心眼。他説:“你作為一個研究生去參加這麼一個集體項目,要是沒有獨立的研究生論文,將來就不好説了。”所以,必須給我一個單獨的課題。那時候我們北大化學系有機教研室負責合成胰島素A鏈的氨端九肽,大家集體用的是DCC法(碳二亞胺法),邢先生讓我用迭氮法單獨一個人再做一遍。先合成四肽、五肽,再用迭氮法合成九肽,做出來以後跟他們做的相比較,看是不是完全一樣。結果是各項指標完全相同,這等於從另外一個方面證明咱們做出來的九肽是可靠的。而且,我做的九肽的得率比他們做的還要高一些。上次紀念人工合成胰島素50週年的時候(2015年),上海科教電影製片廠派人來採訪,還專門製作了一個關於人工合成結晶牛胰島素的短片,我拿出來的東西就是我的研究生論文的手稿。我們集體寫的論文(包括我做的部分)發表在《化學通報》和《生物化學與生物物理學報》上,我獨自寫的這篇畢業論文沒有單獨發表。學院對此還比較重視,時任化學學院黨委書記馬玉國跟我説:“是不是放院裏保存?”我説:“好啊。在我家裏保存,將來不知道到哪去了,院裏保存就是永遠保存了。”我就將它上交了。以下是我自己留下的照片,包括研究生論文草稿、文獻綜述和談人工合成胰島素(講座稿)。

原計劃是“四清”回來就進行答辯,結果文化革命一爆發,答辯就沒法進行了。所以,我最終還是沒能進行答辯。不記得金老師是否完成了論文,肯定的是大家都沒能進行論文答辯。

熊:學校宣佈你們研究生畢業了嗎?

湯:宣佈了。我們倆都是有研究生畢業證書的。記得我們的畢業證書發了兩次,第一次是在文化革命當中發的,前頭有林彪的題字,後來這個證書宣佈作廢,1982年又重新發了一個證書。但是照片是1982年的,老了16歲!

熊:宣佈你們畢業了,讓你們在學校“搞革命”,給你們發工資嗎?

湯:1966年沒有發,我們還是拿研究生助學金,每月42塊。大概過了半年,1967年初,開始給我們開工資:大學畢業生每月46元,我們研究生畢業每月56元。我有賬可以查得到。我還要養活我弟弟。當時他在復旦上大學,我每個月寄16塊錢給他。我原來42塊錢,他拿16,我拿26,一份研究生助學金供兩個人上學。42塊的助學金我拿了三年多。

熊:被分到重慶的工廠去,您和金老師分配得並不算好哦。

湯:當時北大化學系有機教研室有四個研究生,去向是北京一個、天津一個、武漢一個、重慶一個。掌權負責工作分配的是“新北大公社”的人,我們不屬於這派,當然不會讓我們留北京。天津那一位是照顧愛人關係。留給我的選擇是要麼去武漢,要麼去重慶。我和金老師這個時候已經結婚了(1967年5月1日結婚),我們想分到一起,那我就只能選最遠的重慶了。金老師是搞結構的,文化革命前唐有祺先生設計的方案是讓金老師留校,在國家重點實驗室工作。文化革命爆發後,這個方案作廢,1968年重新做分配方案時一度把金老師給忘了,後來給他補了一個方案,把他分到成都的抗菌素研究所。金老師説:兩人同在四川還分兩地?!研究所的條件可能會比工廠的條件要好一點,但他們不要兩人。金老師説,“兩個人還是在一起好,我做犧牲,跟湯卡羅去工廠。”就這樣,我們倆最後被分到位於重慶的西南製藥一廠。

2

在破棚子裏工作和生活

熊:你們是什麼時候到重慶的呢?

湯:1968年8月16日。我為什麼對這個日子印象深刻呢?因為重慶有一個造反派組織叫“815”(另一派叫“反到底”)。他們慶祝組織成立一週年,把重慶所有的旅館都住滿了。8月16日我們到重慶時,根本就找不到旅館。沒辦法了,我們只好跑到重慶大學去。剛好我一箇中學同學在重慶大學工作,我們就到他家擠了一晚。

重慶不是山城嗎?一層一層地繞上來的。我們廠就在重慶大學下面,再下面是嘉陵江了。西南製藥廠一廠,説起來名氣挺大,但當時就是山坡下的一排又一排破棚子,連個正經的房子都沒有。西南製藥廠總共有九個廠,其中一廠、二廠是合成藥物廠,我們被分在一廠。

第二天我們就到廠裏去報到。那時候廠裏還沒有黨委,負責接待我們的是總支書記唐公允,他説:“我們沒要你們來啊!”我們説:“我們也沒想來,是國家派來的。我們從北京來這裏,坐了兩天兩夜的硬座,腳都坐腫了。昨天還沒地方睡,在同學家裏擠了一晚上。跑到這裏你又説不要我們。那你把我們退回北京,讓我們另外分配吧。”他也不敢做這個主,就給上級主管機構重慶醫藥公司打電話説:“這裏來了兩個研究生,我們不要。”公司的人説:“你必須得收!因為北京那邊都不收人,只好把人放到三線來,你必須得收。”唐公允只好説“要得要得”,答應了下來。

不退了,那我們住哪裏呢?唐公允説:“我們廠裏沒地方住。”過了一會兒,他又説:“檢驗科樓上有一個小房間,你們去看看吧!”結果我們發現檢驗科通風櫃出來一根管子正好對着這個房間。為什麼它沒人住?那些燒硫酸的煙對着房間排放,放在那裏的衣服都會爛掉,根本就沒法住人。一直到晚上了,唐公允才説:“你們到招待所去住吧!”然後我們就在招待所住了下來,直到3年之後我們的孩子都快一歲了,才另外安排了住房。

熊:那住招待所的費用由誰出?

湯:是我們廠裏的招待所,不是外面的,它很破,我查了當年的帳,每月從工資扣2元錢(大約相當於一般工人宿舍10平米的房費,沒有廚房,沒有廁所)。那裏的條件有多差呢?房間沒有完全隔斷,牆只有半截,説話隔壁房間完全能聽見,老鼠在牆上跑得很起勁。那時候供應差,買什麼都要票。玉米芯打的粉做的麪條,一碰就斷,我們還捨不得吃,把它掛在房間裏的鐵絲上。有耗子爬到鐵絲上來偷吃,麪條就碎了,掉了不少到地上。金老師説這不行,他就在鐵絲上通電,耗子被電得“吱吱”亂叫,然後也就不敢來偷了。

我們隔壁房間住的是一些剛從技校分配來的青工。重慶秋天廣柑挺多,也很便宜,我們買了一些廣柑放在窗台上。結果就有青工從只有半截的隔離牆翻過來,把我們的廣柑都偷去了。就在這麼差的情況下,金老師搞了痢特靈技術革新。

3

嘗試用新方法生產痢特靈

湯:我們進廠後就被分到了車間當技術員(實際上是當工人,接受“再教育”)。金老師被分到了痢特靈車間,我被分到了度米芬車間。度米芬是消毒藥,還在生產,痢特靈則停產了。為什麼痢特靈停產了呢?因為它需要用氯氣和一氧化碳作原料來合成光氣作為中間體。裝在鋼瓶中的純淨的一氧化碳靠進口,正好廠裏沒有一氧化碳了。在擺龍門陣時,工人們告訴金老師,光氣是二次世界大戰時用的戰爭毒氣,毒性很大,車間工人是進一批就病倒一批。他們還説:“你不是北大來的研究生嗎?你能不能幫我們想想辦法,把生產路線改一改,不用光氣行不行?”

金老師是學結構化學的,有機合成並不是他的專業方向,但他覺得自己反正也學過化學,還是整天琢磨這個問題。

有一天半夜,金老師把我推醒了説:“我想出一個反應,不用光氣,來合成氨基唑酮,你説能不能做?”我説:“天不還沒亮?明天再説!”他説:“我睡不着,我就在想這個事。”我説:“理論上看是可以的,但是有沒有人做過,明天我去給你查查資料吧。”

西南製藥一廠雖然不大,但是資料很全。《化學文摘》(CA)、《美國化學會志》(JACS)等期刊從創刊號起都是齊全的。這跟廠裏的總工程師鄭壽有關。他是前中央研究院的研究員,是位蠻有名的老專家。剛解放時,經軍管會批准,他到香港去把一些重要期刊原來缺的那些期全部給買回來了。文化革命爆發後,廠裏鬥“香港來客”,質問他到香港幹嘛去了?説他去搞特務活動,把他給打倒了。我們進廠時,他被安排打掃廁所,每天就拿水管子跟搋子游走於各個廁所之間,根本就不讓他幹業務。看到這種情形,一些老技術員也不動腦筋了,天天混日子。

作為新來的青年技術員,金老師完全靠自己想出了一條避開光氣的新合成路線(關鍵一步是酯交換反應)。第二天,我就去廠裏圖書室查文獻。後來我發現,文獻上有一個類似的反應,但不是用於做氨基唑酮的。我對金老師説:可以試試看。他説:“那我們就試吧。”

反應需要用到電動攪拌器,可車間裏沒有。怎麼辦?我們就在乒乓球枱上做了一個:把自行車的飛輪卸下來,連上一個馬達,用繩子改變旋轉的方向,用磚頭來控制馬達的速度……現在想來,這種電動攪拌器真是一個發明創造。在非常簡陋的情況下,我們的創造力被逼了出來。車間裏三口瓶還是有的,就這樣,我倆加一個工人(名字叫李明星),把實驗給做了起來。一共四步反應,中間我們沒有做化驗,連續做了36個小時,到最後一步時,黃色的痢特靈產生了!我們高興極了,就在那裏跳了起來!

這個實驗我們做了好多次,一步一步往下做,每次都能得到痢特靈。而實驗條件,也在一次次實驗中得到了優化。

熊:實驗時並沒有到外面去買試劑,用的是廠裏的原料?

湯:廠裏有研究室,也有試劑。等到我們弄好實驗條件,基本確定痢特靈的生產新路線,“九大”召開了。廠裏的工人上街搞慶祝遊行,還給金老師戴上一朵大紅花,到沙坪壩街上去轉了一圈。現在想來,感覺特別好笑。

熊:實驗工作是從什麼時候開始的?

湯:大概1969年初吧。我們在兵乒球枱做實驗,做了三四個月,然後上街慶祝“九大”召開。

4

中試和投產

熊:從實驗室成果到產業化生產,還需要進行中試吧?

湯:是的。中試改到車間裏做。正好“九大”開了,廠裏要寫喜報,就叫金老師寫。他在家寫喜報,車間那邊就爆炸了:中試的一個步驟要用反應鍋。反應鍋很大,被很多卡鉗卡住。結果在反應過程中,反應鍋的蓋子帶着那些卡鉗飛上了天,一下就躥了出去!萬幸的是沒怎麼傷人,只有一個工人受到了一點燙傷。

還在寫喜報的金老師趕緊跑了過去。他做的第一件事情就是檢查温度計。這個反應一定要控制温度,超過多少度肯定要爆炸,這是大家都知道的。結果他發現温度計沒有反映真實情況。那個帶套管的温度計應一直插到液體裏頭,但它卻被放在反應鍋的口上,根本就沒有插進去,所以沒能反映實際情況。

為什麼會犯這個錯誤呢?這跟當班的人有關。他是廠裏的一個工程師,當班時很不用心。大概他心裏有氣,對金老師有些妒忌吧。這樣的技術成果,他當然希望是由他們這些資深技術人員做出,而不是由剛分到廠裏的年輕研究生做出。結果金老師一離開,就發生了爆炸事件。真是諷刺得很!後來當然制定了很多條例,距離爆炸温度很遠的時候就要控制温度。

熊:反應路線變了,這是不是意味着正式投產時要重新設計流水線?

湯:是的,反應鍋等全部都得重新搞。正式投產要到1969年底或1970年初了,用的是全新的生產路線。從中試到投產,有很多的研究工作。金老師全身心投入,非常辛苦。他是主管技術員,本來是白班,但他經常是三班倒,哪個人缺班了他都去頂,結果是幾乎每天都要工作16個小時。

金老師這麼做了才一兩個月,就得了肺炎,高燒到40度。他不得不休息一個禮拜,結果廠裏還扣他工資。當時的規定是,工齡滿多少年之後,病休才不扣工資。我們剛去,要扣。我當時挺生氣的,就到人事處去講道理。管人事的那個人姓雷,個子特別矮,外號“雷矮子”。我跟他講:“金祥林為什麼會生病你不是不知道吧?全廠都知道!他一天16個鐘點幹,你們給過他加班費沒有?給過他獎金沒有?一分錢都沒給!最後他累病了,你反過來扣他工資,天理不容啊!”雷矮子説不過我,把抽屜拉出來,裏面有個信封,裝了十幾塊錢。金祥林的工資就是他扣的。金祥林請一個禮拜病假,雷矮子扣了他一個禮拜的工資。我説:“錢原來在你手裏啊!不是國家扣去了?”他一聲不吭,把信封遞給了我。

熊:您挺厲害啊,把扣掉的錢又給要回來了。

湯:金老師這個人從不跟人爭。他説:“你別去説,按規章辦事,該扣工資就得扣。”我説不講理啊,這理在哪?我這個人就是這樣,覺得不合理的我就要説。

熊:看來你們倆是互補型的。金老師與世無爭,您潑辣能幹。要不是您,他不知要吃多少虧(笑)。新路線生產的痢特靈質量如何?

湯:質量挺好,不但達到了痢特靈原定的質量標準,而且還將其提高了。正式投產後,他又研究中間體的處理、廢氣的回收等,又涉及好多步反應,又花了好多年,他都一步一步做了大量的工作,所以叫“痢特靈技術革新一條龍”。痢特靈最早是從香港進口的,6毛錢一片,金老師技術革新以後,變成了2分錢一片。他這個技術革新還在全國推廣,各個廠都來學習,後來全國都在用金祥林的路線。而且,中國出口的痢特靈,國際上只認“西南製藥廠”出品的。1971年,我和金祥林還寫了一篇介紹痢特靈生產新工藝的文章,在上海醫工院出版的《醫藥工業》期刊上發表。當時不允許個人署名,作者只好署成“西南製藥一廠”;當時要突出工人、貶低知識分子,還不得不把研究團隊説成是“以老工人為主體的三結合技術革新小組”(實際上是我們兩口子加一個青年工人)[1]。

我在車間工作一年多以後就調到研究室了,而金老師一直在車間。他為什麼身體那麼糟糕,去世得那麼快?在重慶工作的那十年,勞動時間那麼長,沒有任何防護,勞保條件那麼差,他的身體基本就垮掉了。要知道金老師原來身體是不錯的,從小愛打球。在復旦上大學時,他是上海高校棒球隊的隊員,有“國家二級運動員”的稱號。到北大又參加北大棒球校隊,經常參加各種比賽。我至今還保存着他二級運動員的證書。

5

產生了巨大效益

熊:價格從6毛錢降到2分錢,創造的經濟效益很大啊!

湯:是的,不是一點點效益,而是很大的效益。痢特靈對我非常有效。離開重慶幾十年了,我還保留了一小瓶,哪天肚子不舒服,吃一片就夠了。這個藥非常穩定。人家問我保質期,我説是長期,好幾十年不壞。昨天我肚子有點不舒服,吃一片就好了。現在外面的藥店還有賣的,就寫呋喃唑酮片。

熊:它算是小分子化學藥?

湯:對。現在看來,有些老藥還是很管用的。只是現在的醫生,拉肚子多給你開復方黃連素,或者其他一些亂七八糟的藥,而不怎麼開呋喃唑酮片了。

熊:你們把這個藥的成本降到兩分錢一片,藥店賣起來大概不賺錢了。

湯:是的,把價格降到原來的三十分之一,實在是了不起的成果。所以,金老師去世後,我把痢特靈成果寫到了他的訃告中。我父親去世,把遺體捐獻了出來,家裏還搞“七不”:不留遺體、不開追悼會、不掛遺像、不請吃豆腐飯、不戴黑紗、不戴白花、不燒紙……金老師去世,我也是這麼辦理的,就是遺體沒捐獻——女兒不同意。我父親捐獻遺體時,我女兒就反對。她説:“外公這輩子捱整捱得夠嗆了,讓他安息吧。”但我父親在去世前10年就辦好了手續,堅決要求捐獻遺體,我們也就遵從了他的心願。金老師去世,我本來也想照例辦理,哪怕就捐獻一點器官,譬如眼角膜也行,可我女兒堅決反對。我弟妹是醫生,她也説,80歲以上的人,器官捐了也沒用了,只能供人家醫學院做解剖。我也就打消了這個念頭。金老師這次走得太突然,從感染新冠到去世不到兩個禮拜。突然放開,藥都沒有,所以……哎,不談了!我們就在北京海淀區鳳凰嶺的西山公墓做了墓,安放了金老師的骨灰。讓在國外的後代記住我們是中國人,我們的根在中國。讓他們以後經常回來看看。

6

技術轉移

熊:您剛才談到了全國各地的藥廠都來重慶學痢特靈生產新路線的事,請詳細介紹一下。

湯:我有時候跟金老師開玩笑説:“假如是現在的話,我們就可以申請專利,然後我們倆就發財了。”當時真是毫無保留地給予,哪個廠來學都教人家。

熊:西南製藥一廠也同意你們轉讓技術?

湯:那時候根本沒有轉讓一説,而是我發明了就大家共享。別的廠學得都還比較順利,江蘇省鹽城製藥廠三次來人都沒有學會。金老師就説:“我去鹽城教你們。”那時候有些人真是無私,現在想都想象不到。他一個人去的鹽城,回來跟我講經過,有些事情特別逗。他説,鹽城那個廠非常簡陋,工人們技術也差,很多事情都不會做。比如大型離心機裏面要襯個布口袋,那個離心機口袋他們就不會做。金老師會踩縫紉機,不但教他們造痢特靈的技術,連離心機口袋都幫他們做。當時又不能給他發錢,人家實在過意不去,就給了他兩條煙。可金老師又不會抽煙。一有人來看他,他就發煙給人家,自己也點一支,拿在手上燒掉。最後人家過意不去,又送了他一條醃豬腿。

熊:火腿?

湯:不是火腿。火腿就高級了,只是普通的鹹豬腿。回來時他要到上海去坐船,當時我媽在上海,他就把醃豬腿給我媽,自己空手回來了。鹽城製藥廠後來也生產起痢特靈來了。那裏的人幾乎都知道金老師,説是四川重慶來了一個技術員啥都會幹。他們對金老師非常地感謝。金老師就是這麼一個人,特別的無私,爭着幹活,卻沒想要什麼報酬,從中獲取什麼利益。我現在是天天想念他。

熊:鹽城方面不給他錢,那他往返的差旅費用由哪裏出?

湯:這個我倒忘了。肯定不會是他自己出的,有可能是我們廠出的。

熊:至少應該由鹽城製藥廠那邊出吧?您説的這件事情我覺得很有歷史價值——它反映了那個時代是如何進行技術轉移的,可以從這個具體案例看出一斑來。

湯:廠裏也無私,無私到根本沒想這個新工藝是我們廠研發的,別的廠來學就無償地教給他們。後來,很多廠在出口痢特靈時還打西南製藥廠的牌子,別的廠生產的國外不認。

熊:也就是説,西南製藥廠不但被模仿,還被冒名?

湯:文化革命的時候是比較亂的。

7

兩派鬥爭

熊:説起亂,重慶當年的武鬥是很出名的。

湯:1968年8月我們到重慶的時候,重慶的武鬥快結束了,但還沒有完全結束。總支書記唐公允告誡我們:“下午4點以後不要出門!”因為4點以後江對面不時有炮打過來。我們廠在嘉陵江南邊,坡上面的重慶大學是“815”的大本營,而江北大部是兵工廠,大部分屬於“反到底”的。不時會有四管高射炮轟過來。為什麼重慶大學沒有被炸掉?原來兵工廠有個規矩,做炮筒的車間跟做火藥引線的車間是分開的。結果車間的工人在運動中也分屬兩派,“反到底”的要開炮,“815”的不給他們引線,於是,開過來的炮是空炮,在牆上轟出一個個的洞但炸不開。要不然,重慶大學會被炸得稀巴爛。

那個時候,重慶的電車門被卸掉了,玻璃窗也被砸掉了,只剩一個空殼子。兩派武鬥把公交車都給打成這個模樣了!乘客上車要從窗户中爬進去。

熊:既然沒門了,那不正好可以從門洞裏直接上去嗎?

湯:公交車擠得不得了,在門那裏我根本就擠不進去,只能考慮爬窗。窗户我也爬不上去,金祥林就在後面給我推進去。那時的公交車就是這麼上的。

熊:那你們廠裏有沒有兩派鬥爭呢?

湯:有啊,廠裏也分兩派,相互之間鬥得很厲害。先是工人鬥廠長、書記、工程師等,然後工人分成兩派鬥。兩派的頭頭我到現在還記得。

熊:您前面提到的唐公允不是總支書記嗎,他沒被鬥?

湯:他也捱過鬥,但那時候算是“解放”了。

熊:他為什麼一度不肯接收你們呢?

湯:他的理由是沒地方住。但是後來又陸續分來了60多個大學生,也都住了下來。他們大多沒有結婚,就住集體宿舍。集體宿舍原本是兩人一間或四人一間,後來就變成了六人一間或八人一間。

熊:你們技術研發工作好像並沒有受兩派鬥爭的影響。

湯:關鍵是我們哪一派都沒參加。

熊:有的時候是樹欲靜而風不止。有沒有人批判你們,阻止你們搞技術研發呢?

湯:沒有。一般羣眾都是支持我們的,我們倆那麼努力幹活,人家真心覺得不容易。只有一次,廠裏的軍代表走到圖書室,見我在讀英文期刊,就説:“現在還用洋枴棍啊!”他把讀英文書刊説成是用洋枴棍,還説要把那些書刊處理掉。我説:“你有這個勇氣嗎?你知道這有多寶貴?”我有同學分在了重慶東方紅試劑廠。他聽説我們廠要處理英文書刊就跑來要買。軍代表見有人來買也就不處理了。我們不斷向領導反映情況:“做技術革新,不管怎麼説,外國的資料還是要借鑑的。”這大概也起了一點作用。

8

調離重慶

熊:金老師一直在做痢特靈方面的研究?

湯:有一段時間上面還讓他去搞過麻醉乙醚。當時,麻醉乙醚出了質量問題。這可是大事,要沒有合格的麻醉乙醚就沒法動手術了。金老師去搞了半年左右,解決了麻醉乙醚生產中的質量問題。他後來跟我説:“我吸入了太多乙醚,將來要是做手術,麻醉乙醚對我沒用了。”

熊:他身體受損,這恐怕也是一個重要原因。

湯:痢特靈工作已令他的身體受到很多傷害。他後來身體差到什麼地步?你知道,重慶是“火爐”,每年夏天都特別熱,有一兩個月氣温接近40度。金老師每年夏天都中暑,一中暑就趴在地板上,一點汗也不出,發40度的高燒。廠裏有個製冰室,我就拿來冰袋,放到他身上很多地方,還用酒精擦身,用這些方式來降温。他的牙齒也不行,老鬆動,前後掉了十幾顆牙。後來給他裝了假牙,他也不愛用,所以他吃飯比較困難。他後來得的帕金森病,據專家分析,其原因和長期接觸大量的有毒的化學藥品有關。

1978年3月召開了全國科學大會,樑棟材先生被作為落實知識分子政策的典型,從湛江調回北京。我們受到鼓舞,就給北大化學系唐有祺先生、邢其毅先生寫信,希望調回北大。唐先生、邢先生也樂意讓我們回來,還徵得了北大有關領導的同意。結果工廠卻不願意放我們走。我們只好給方毅副總理寫了一封信。信封上很簡單,就是“國務院 方毅副總理收”。方副總理很快就對此信作了批覆,讓四川省委儘快對此作處理。我們很幸運,在四川省科學大會[2]上被四川省的領導當成了落實知識分子政策中的典型。於是,我們夫婦倆終於在1978年年底回到了闊別多年的北京大學。當時有人覺得很奇怪,問我們有什麼關係,我們説:我們的關係就是兩毛錢的郵票(掛號信)。

熊:昨天談得非常好,但時間不夠了,還有好多問題沒來得及向您詢問。請詳細介紹一下四川省科學大會及它對你們的影響。

湯:全國科學大會召開之後不久,各省市都分別召開該省市的科學大會。據我瞭解,四川省科學大會主要內容是兩個方面。一是對已有的成果進行表彰。西南製藥一廠的“痢特靈技術革新一條龍”在這次會議上獲得四川省發明二等獎。還有許多其他項目得獎,具體名單我不清楚。二是落實知識分子的政策,調整專業不對口的知識分子的崗位,讓他們發揮更好的作用。北大出於科研需要,要把我們倆調回北大,製藥廠不放。我們給方毅副總理寫信反映情況後,方副總理批示四川省委儘快對此作處理。

有一天,廠裏突然召開了一個知識分子座談會,點名讓金老師參加。原來省裏派了兩個人到我們廠裏來做調查。他們在座談會後把金老師留了下來,問:“你們是不是給方毅副總理寫過信?”金老師説:“是啊。”他們又問:“你們是學什麼的?”金老師回答後,他們又讓金老師把我們學過的書拿去看看。金老師就趕回家拿書。那時候我們住在廠裏,宿舍就在旁邊。他告訴我:“省裏派人來調查,問我們是否給方毅寫過信、我們學過什麼東西。”當時我們還覺得很奇怪:怎麼他們會知道我們給方副總理寫了信?我們生怕得罪廠裏那些領導,誰也沒説,省裏怎麼知道了?

調查發現情況完全屬實後,四川省科學大會上把我們的信作為典型材料發給參會代表。四川省委副書記冀朝鑄寫了八個字的批示:“人才難得,應予調整。”他還指示重慶市委和化工局的領導要限時解決我們的問題。這些消息都被我們廠給封鎖了,我們那時候完全不知道。這是後來我們的同學金烈告訴我的。他是北大化學系比我低一屆的研究生,我們一起分到重慶,後來他被調到化工局當幹部,時任技術科副科長,他參加了四川省科學大會。他後來還當過重慶副市長、重慶市委副書記、全國人大常委委員。

四川省科學大會結束後,我們廠不管三七二十一,也沒跟北京聯繫,就給我們下調令了,要把我們調到北京大學去。我們馬上給北大寫信。唐有祺先生急了:“北京還不知道你們那邊要放人,户口還都沒給你們落實呢!你們暫時在家先不要來。”我們説:“已經準備離開了。”他説:“假如現在就要離開,那你們先到上海你們父母家去待一段時間,我們把户口解決了再聯繫你們。”唐有祺先生去世後,我在緬懷他的文章中專門寫了唐先生和北大黨委書記周林一起到北京市委幫我們辦户口的事。在他們的幫助下,北京市委給金老師、我以及我們的女兒特批了三個進京户口。

臨走時又出了個岔子。我記得離開重慶要蓋八個章,各個部門都要去蓋章。蓋完最後一個章,火車票都已買好,金老師到火車站去托運行李了,重慶市人事局管科研系統的丁處長突然來電話找我們。到人事局後,我把情況概要彙報了一下。丁處長説:“省委副書記説應予調整,沒説應回北大吧。你們對四川省也有用,四川省不能放。”他讓金老師去四川大學化學系,叫我去四川醫學院,説這樣就是調整了,屬省內調整,也符合省委的精神。我堅決不同意。丁處長這人約莫五十歲,待人相當好,他見我態度堅決,又説:“省領導説的是應予調整,並沒有説要在省內調整。我再打電話到省委去問問吧。”結果電話打過去,發現冀副書記正在接待外賓,沒空接電話。後來,丁處長還請我到他們食堂吃了一頓午飯。吃完飯繼續等回話。一直等到天快黑了,我説:“我回去要走山路的,天黑了我一個人不敢走。”丁處長這個人挺好,他説:“你們快走!你們不是已經買好火車票了嗎?你們快快走,我裝作不知道。上面來找我時,我就説人都已經走掉了,我沒能留住他們。到了上海以後,你們寫封信來,説那兩個單位還是不對口,你們不願意去。我也沒辦法來抓你們,對吧?”他還説:“這樣一來我也有個交代。我這是給國家輸送人才。我不會犯錯誤,因為我跟你們無親無故、素不相識,也沒拿過你們什麼好處,還請你吃了頓飯。”他這個人還挺逗的。這實際是他承擔責任,把我們放走了。我臨走時,他還囑咐我:“到北京好好幹,為國家作出貢獻。”我到現在還挺感激他的。我們的火車票是12月2日的。到上海後,我們按丁處長的話給他寫了封信,他沒回我們,沒説他遇到什麼麻煩。我們就這樣幸運地離開了重慶。

我有時候想,我在北大少待十年,但我在重慶待的這十年比待在北大更有價值。那十年留在北大的人也沒能做出多少有價值的事情:先是被弄到江西鯉魚洲去,後來又招工農兵學員鬧教育革命,都沒能發揮自己的長處。我們在重慶待了十年,雖然很辛苦,但做了不少事,還是蠻有意義的。發“在院50年紀念”獎那天,我寫了點感想,發在了微信朋友圈。有位叫傅潔民的原學徒點評道:“重慶十年值得紀念,您和金老師為西南製藥一廠的發展做出了貢獻,同時也培養了不少人才……”我很感動,覺得在重慶的那十年確實蠻值得回憶的,還真做了一點事。能被人家記得,就不算白活。

熊:你們在重慶也培養了不少人才?請談談這方面的事。

湯:繼我和金老師之後,廠裏又分來了60多位大學生和四五十個知青。這批大學生是1964年、1965年入學的,進校就參加“四清”和文化革命等運動,其實沒上過幾天正經的大學。知青就更不用説了,有些只上過初中一年級。而缺乏基礎知識,不管是搞生產還是做研究,都會嚴重受限。

我那個時候是研究室止血藥組組長,手下有十來個人。廠裏有時候沒有生產任務。我想,不讓搞生產,那我們就唸書吧。我就給手下的學徒知青傅潔民講課。他的那些知青朋友知道後也跟着來聽。那時候每個實驗室都有一大摞中專生用的化學書。我説這就是現成的教材。你們拿去自己念,我一個禮拜給你們上一次課,上課時圍繞某個問題大家輪流講,講完後我再總結。我還給他們留作業,做完後我批改。效果蠻好的。

熊:讓學生讀書、做報告,您這是培養研究生的方法啊。

湯:是的。他們算是我的學生,我還教他們英語,教他們怎麼做藥理實驗等。後來,那些大學生也想請我講課。我教他們有機化學,每個禮拜六下午講4個小時,邢其毅先生那本《有機化學》從頭講到底,講了一整年。剛開始人不多,後來全廠的大學生都來上課。晚上我經常在家給他們批改作業,一厚摞一厚摞地批改,沒收一分錢。還有考試。那時候還在文化革命當中,張鐵生反對考試還被樹為英雄。我跟他們説:“如果你們想學張鐵生,那就別來上我的課。要上我的課就必須參加考試。”為什麼要考試呢?不考試就學不會,有了考試,學生才會知道哪些地方沒掌握,才會好好去唸,好好去記。我還教他們怎麼查化學文獻。我把講稿寫好,馬上就有人刻蠟紙。現在這個講義還在。我後來到北大開化學文獻課,老底子就是在重慶積累下來的。

我自己也要充電,我把精力投到了外語學習上。我以前就學過俄語、英語。讀研究生時,邢先生讓我學德語,因為我們做胰島素合成需要讀德語文獻。到工廠後我開始自學日語,因為很多製藥文獻是日文的。我從五十音圖開始學起,完全自學。後來我還準備自學法語,書都買了,結果還沒來得及學就調走了。組裏沒事時我就去廠圖書室。圖書室管理員有時讓我幫着看圖書室、鎖門,廠裏要買什麼圖書,訂什麼期刊,也都讓我來挑選。

1977年,國家恢復高考,恢復研究生招生。我教過的那些大學生有很多考上了研究生。知青學徒傅潔民於1985年越過大學階段直接考上包頭醫學院藥理學的研究生。得知他考上研究生時,我正在美國當訪問學者,高興得一夜沒有睡着。1988年傅潔民畢業後,被重慶醫藥工業研究院請回來,從藥理室主任做起,一直做到院長。後來又被上海復星集團挖過去做副總經理。至今我們還保持着聯繫。

熊:被分到條件那麼差的工廠後,你們自強不息,不但自己很努力,還帶動廠裏的人也跟着努力,真是了不起!

湯:後來我的這些學生也大部分都出來了。前些年,我們建了一個叫 “山城之友”的微信羣。好多人在那裏回憶當初。一聚會他們就要跟我視頻通話。他們説:“我們一坐下就想起湯老師來了,您一定要參與進來。”我説:“好!大家一起聊聊。”我對重慶還是挺有感情的。

9

榮譽分配

熊:您前面提到了“痢特靈技術革新一條龍”獲得四川省技術發明二等獎的事。金老師是獲獎人嗎?

湯:不是。我們在重慶時沒聽説得獎的事,到北大後才聽説得了這麼一個獎。沒通知我們寫材料,是廠裏一個姓趙的同事給我們寫信告知了此事。大致情況是:獎勵證書上沒寫任何人的名字。發明人一欄寫的是西南製藥一廠。廠裏大概拿到2000塊錢獎金。那時候2000塊錢很不得了了!全廠發,連傳達室看門的都有,大概每人發了幾塊錢。廠裏不通知我們,一分錢獎金都沒發給我們,更別提獲獎證書了。那位同事還在信中替我們打抱不平:“太不像話了!人一走,茶就涼。在廠裏時把你們當寶貝不肯放,報獎時提都不提你們!”

他還叫我們去申訴,要求補發獎金等。金老師不幹。他説:“你看人家會寫信告訴我。這説明我做的工作人家是認可的。我只要對國家有利,做了貢獻就夠了。”

熊:那封信還找得到嗎?

湯:我們搬了好多次家,搬來搬去,找不着了。

熊:但那是口碑,是證據啊,丟了很可惜。四川省開科學大會時,你們廠派了一些人去,但沒派您和金老師?

湯:廠裏沒派人去。廠裏幹部沒資格參加這個會。全省那麼多單位,不是哪個機構都有資格去參加。

熊:但是你們廠得了獎哦。

湯:得了獎,當時不知道,是後來傳達下來的。

熊:是不是“痢特靈技術革新一條龍”得的並非是四川省科學大會獎?要是得了該獎,會迅速傳播開來,你們在重慶時就會聽説,不至於還要等那麼久才知道。全國科學大會獎沒分等級,省科學大會獎也不大可能分等級。1979年國家才有技術發明獎,然後才有省部級的技術發明獎。

湯:你是研究中國現代科技史的,你這麼一説,我就有些拿不準了。總而言之吧,金老師搞了那麼多年的痢特靈技術革新,把身體都搞垮了,得到的獎勵就是每年給發一張“先進工作者”獎狀,成本也就八分錢而已。對了,1969年還給他戴過一次大紅花,到沙坪壩街上去轉了一圈。

10

不求名、不求利

湯:金老師這個人一直都是踏踏實實做事,不為名不為利,調到北大後也是這樣。譬如,他在X射線衍射儀組工作,剛開始是十個人,三四個人一班,三班倒;到後來,人越來越少,有的人調到別的組去了,還有兩個人去世了;最後只剩他一個人管這台儀器。組裏有對外服務,人家拿樣品來測試,北大要收測試費。測一個晶體結構1000塊,一部分上交學校,一部分交系裏和教研室,剩下的組裏提成,十個人時分成十份,後來就金老師一個人做了,還是在組裏分。他就是這麼一個人,寬以待人,從不跟人計較。

我們倆回到北大,一直在物理化學研究所從事教學和科研工作。研究方向是金屬有機化合物和原子簇化合物的合成和結構的研究。我們倆在同一個課題組,我負責合成和晶體培養,他搞結構。一起帶學生畢業論文、帶研究生。出了結果主要由我執筆寫論文。所以成果出得很快。有一次,國家重點實驗室成果評估會,我們倆分頭報告了兩項研究成果。有一位專家提問:“你們的成果很好,有什麼經驗嗎?”金老師回答:“這是由於我們倆姓得好,我姓金,她姓湯,固若金湯嘛,所以配合得好!”平時不善言笑的他,語出驚人,引起鬨堂大笑。

他也支持我的社會工作。系裏推選我當校工會兼職副主席,我不願意幹。他説事情總要有人乾的,要做出一點犧牲的,“你去做,家裏的事我多做一點”。他也支持我去當研究生班的班主任,並任命自己為“副班主任”,和我一起參加學生活動,學生們也都很喜歡他。他還支持我的業餘愛好,支持我參加北京市鋼琴愛好者聯誼會,陪我參加活動,還提出要我買一架進口新鋼琴置換星海牌舊鋼琴……

出國、提職稱,他都讓我先。1980年,北大宣佈,50歲以下的教師50%輪流出國進修。教研室第一次公佈名單是金祥林,到第二次正式公佈名單變成我了。我覺得好奇怪,就去問支部書記怎麼回事。“你們家裏沒商量過?”我説:“商量什麼?”“金祥林説了,‘我不去,讓湯卡羅去。研究生當中她的英語學得最好,其他研究生女生都走了,就她一個人沒走,她會難過的。我無所謂,去不去都沒關係。’”是他主動讓我先走。當然,我到了美國也給他找了一個博士後研究職位,去美國進修了一年多。後來提副教授、教授,我都在他前頭。我提教授時,北大有1000個左右教授,女的只有一百來個。化學系女教員佔1/3,而女教授只佔1/10,由此可見女老師當正教授有多難。他説:“你有這麼多成果,只要我不跟你爭,你肯定上去了。”他每次都讓我,所以我當副教授、教授都比他早一年。

為什麼我一直説金祥林的好?他做過很多具體的好事讓人難忘。前些日子有人問我:“為什麼金老師走後您好像沒有特別悲傷,精神還挺好?”我説:“假設我很悲傷,消沉下去了,金老師肯定會不高興的。我還得好好幹,好好活,活一天就高興一天。要是我一天到晚哭兮兮的,他肯定會不高興。”能找到這麼好的一位終身伴侶,真是我的福氣。

附錄:金祥林教授簡歷

金祥林教授(1940年6月25日-2022年12月31日),生於上海,1963年畢業於上海復旦大學化學系物理化學專業,同年以優異的成績考上北京大學化學系唐有祺教授的研究生,攻讀晶體結構化學。1966年研究生畢業,1968年被分配到重慶西南製藥一廠,任技術員。儘管專業不對口,他還是潛心搞技術革新,對痢特靈的生產工藝進行全面改革,去除了有毒的生產原料,大大提高了產品質量,降低了產品價格。此項成果獲得了四川省發明二等獎。

1978年底,他調回北京大學,在化學系物理化學研究所從事晶體結構化學的教學和科研工作。歷任北京大學化學系講師、副教授、教授。曾任北京分子動態與穩態結構國家重點實驗室副主任,中國晶體學會副理事長、中國化學會理事、《結構化學雜誌》編委等。1985-1986年在美國紐約州立大學Albany分校作訪問學者。2003年8月退休。

金祥林教授用X射線單晶衍射方法測定了幾百個各類化合物的晶體結構。參加了多項國家自然科學基金項目,在國內外學術刊物上發表了200餘篇論文。主要參加完成的科研成果:“銅、銀簇合物的合成與晶體結構的研究”獲1988年國家教委科技進步二等獎;“高難結構分析測試技術”獲1994年中國測試協會一等獎;“四圓單晶X射線衍射在簇合物和富勒烯金屬配合物的結構研究中的應用”獲2000年中國測試協會一等獎;“銀、銅等金屬簇合物及富勒烯金屬配合物的合成與結構研究”獲2003年教育部自然科學二等獎等。

金祥林教授退休以後,雖然身患帕金森病,還克服困難繼續開展科學研究,並獲得了2019年首屆北京大學離退休教職工學術貢獻二等獎。

註釋

[1] 西南製藥一廠.痢特靈生產方法的革新[J].醫藥工業.1971(8):18-19.

[2] 據《中華人民共和國70年四川大事記》記載,1978年7月20-30日,四川省科學大會在成都召開。

出品:科普中國

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。