聆雨子:“家長炮轟《中國奇譚》”?兒童與成年人各自需要怎樣的動畫

【文/觀察者網專欄作者 聆雨子】

近日播出的動畫系列劇《中國奇譚》,口碑一路上揚,在媒體和網友的風評中美譽度極高。

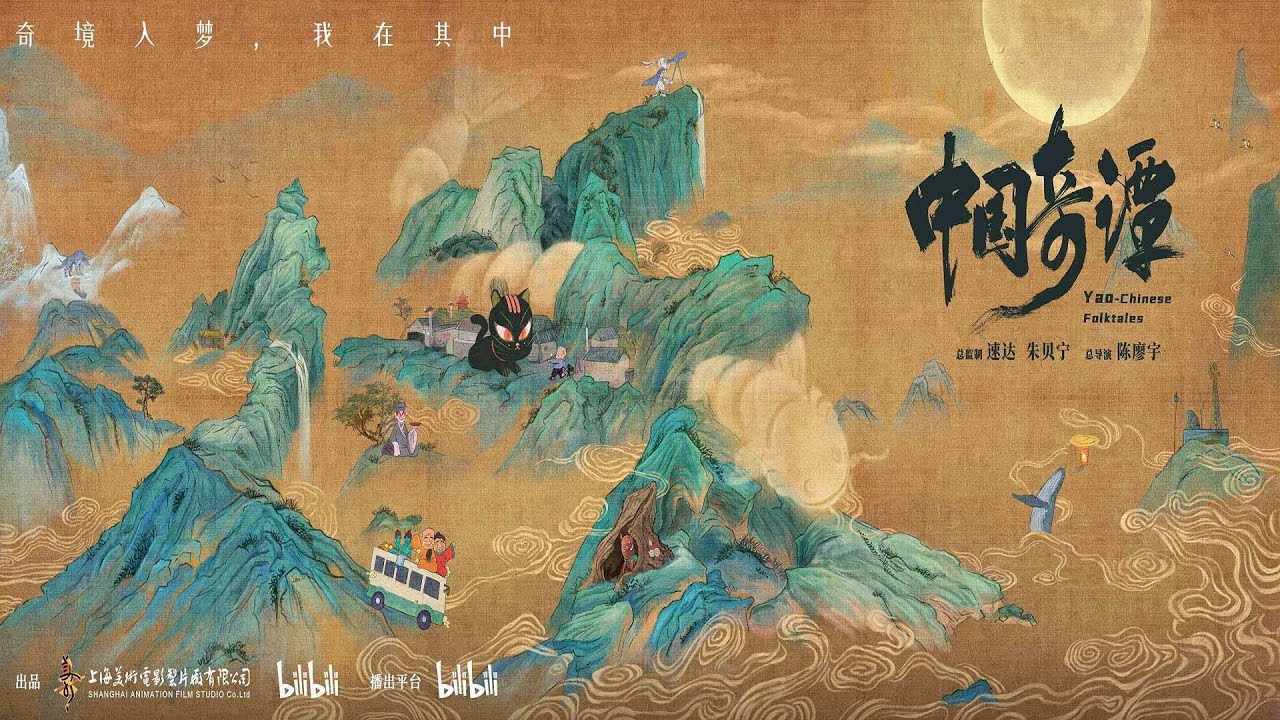

CG渲染的寫意水墨淡彩,乾乾淨淨、不媚俗又不扎眼的國風造型;植根並脱胎於傳統文化資源,又對接和落定於現代社會生存體驗的故事立意;乃至片頭“上海美術電影製片廠”字幕一出,所喚起的情懷代入感——關於中國材質、中國故事、中國學派的動畫史黃金歲月的回想。

凡此種種,都是它收穫普遍點讚的理由。

“我們為何總在苛責動畫”?

不過也有不一樣的聲音傳出,“某家長”炮轟該片畫風可怕、嚇哭自家寶貝、眼見着會留下童年陰影從小厭世……用語尖鋭極端,引發不小議論,甚至登上微博熱搜。

網傳的所謂“家長炮轟《中國奇譚》”

平心而論,此篇沒來源沒署名、連個微信對話框都懶得用、上來便籠統冠以“我家孩子”的小作文,像移動互聯時代一切以情緒對立為密鑰的引戰伎倆一樣真實性成疑:到底是哪位家長、到底是哪位孩子、到底發生在哪個家庭與哪個城市?

總之,它太近似隨便哪個缺乏流量的營銷號編輯手筆,屬於“認真你就輸了”的東西。哪怕非説是片方的反向營銷,都可能成立。

誰都知道,有分歧,就有眼球聚集。

但它丟出的一系列大詞兒——“有什麼教育意義”、“動畫是給兒童看的吧”,一邊顯得很迂腐很臭大街,一邊又有種理直氣壯、不容分説的政治正確。

娛樂休閒、審美塑造、教益導引,動畫究竟該以何者為其第一性、為優先職能?將成人受眾納入其中,能否成為動畫的合理傳播向度?國產動畫所長期遭遇的“低幼化”詬病到底成因為何?動畫和兒童成長之間的關係又該如何看待?

相比這位“家長”上綱上線的責難,被責難引申出的話題,才更有加以討論的必要。

對《中國奇譚》這類既不存在於公共電視頻道、也不進入春節寒假檔院線、連網絡上都只是單渠道付費播放的作品來講,家長作為監護人的把關力相當可控,即便覺得它的風格不匹配自身育兒理念,也有的是辦法先行規避“誤接觸”的可能——“能引導孩子不看”的情況下,詬病主創方“你不能這麼拍”,就顯得較無道理。

《中國奇譚》宣傳圖

好了,這裏出現一個特別想要強調的關鍵詞:“引導”。注意,是“引導”,不是“杜絕”和“隔斷”。

“引導”的基礎是“平等相處與交流”,而不是“一廂情願地按我的假定樣本來生產”。

如果描述一下當前的成人世界與兒童世界,一個顯著的分裂正在觸目驚心地鋪開:

一方面,成年人將自身無法施展的抱負、無法兑現的理想紛紛轉嫁給兒童,過早將其帶入競爭和內卷當中——因為成年人很累,所以孩子也被拉着一起累;

但另一方面,成年人又常常會對“童年”展開烏托邦式的想象,並利用這種想象調劑甚至治療自己的精神困境——因為成年人很累,所以孩子要負責讓成年人看着沒那麼累。

説白了,成人世界既希望兒童儘快早熟、儘快投入成長、儘快變得強大,以滿足他們對兒童的社會學期許;又希望兒童永遠天真、永遠呆萌可愛,以滿足他們對兒童的哲學期許。

毫無疑問,這兩者是矛盾的。前者把“遊樂場”提前改造成了“教科書”與“比賽道”,後者又把“遊樂場”封印成了“烏托邦”和“隔離點”。

前者讓做父母的一聽《中國奇譚》正聲名大噪,就唯恐落下了一次跟風受教育的寶貴機會,急不可待喊着自己孩子往屏幕跟前湊;後者讓做父母的一看《中國奇譚》偏於暗黑系和奇幻系,就迅速判定這不是教育而是毒害,急不可待地回過頭來鳴冤叫屈。

這裏面的“既要又要也要”,最終只會演繹為一次次氣急敗壞、一次次樹敵獵巫:《小豬佩奇》被投訴過,因為老是“跳泥坑”太不衞生;《喜羊羊灰太狼》被投訴過,因為“潛在的暴力暗示”;《虹貓藍兔七俠傳》被投訴過,因為人物疑似談戀愛;《熊出沒》被投訴過,因為“光頭強拿着電鋸砍樹,既不環保又不安全”。

已有從業者哀呼:能不能通過“管管這屆家長”來“救救動畫”。

“我們要給孩子怎樣的動畫?”

正如尼爾•波茲曼在《童年的消逝》裏提到,現代視聽媒體的興起,讓成人世界的秘密越發被兒童以娛樂的方式所熟悉,於是,模糊了兒童與成年人的界限。

理論上,你在家隨手外放一個抖音短視頻時,孩子無意聽到的“負面信息”數量,大約已超過一部你眼中“不適兒童觀看的動畫片”百倍以上。

此種大環境,呼喚的是某種更柔性、更務實的態度,鎖不住、攔不下,那就良性而積極地共存共生:

第一,別把孩子想得太弱,覺得他們只能看我們為他們量身定做的內容,其它的一概消化不了,孩子有資格也有權去了解一個更廣闊的世界;

第二,也別把孩子想得太狠,覺得他們會對一個文本里的一切無論正負照單全收,其實,孩子會從他們的角度、他們感興趣的切入口去理解一個故事,而那個屬於他們的角度與切入口,往往是非常善良、純真、美好的。

拿我自己舉兩個不太恰當的例子:

我兒時的整個想象世界、對美和正義乃至於信念的認知,我對於文學和藝術的熱愛,都來自於《西遊記》,它當然是世界名著,但你不覺得,它裏面也充滿了封建迷信、因果報應、血腥殺戮、妖魔鬼怪嗎?

“孫悟空三打白骨精”

我小時候最喜歡看的電視節目是《動物世界》,我從那裏面學會了數量極為可觀的知識,但很抱歉,那裏面還有動物交配的畫面,我卻一點都沒留下印象。

《動物世界》經典台詞之一:“春天來了,萬物復甦,大草原又到了動物們交配的季節……”

閲讀、觀影、看動畫,這些事情不是一個無菌暖房,恰恰相反,它們是一個脱敏的過程,一個在陰影中學會辨識陽光的過程。

許多人都愛回憶“童年陰影”,許多人都有“童年陰影”。

但你可曾發現,大家在使用這個詞的時候,調侃和戲謔的意味,遠遠多過懼怕和戒備的意味——能拿出來説的陰影,往往不是真陰影。

80後的童年陰影裏有《葫蘆娃》裏的蛇精、有《黑貓警長》裏的食猴鷹、有《天書奇談》裏的老巫婆、有《哪吒鬧海》主人公自盡時和《雪孩子》主人公犧牲時的哭到不能自已,可眾所周知,它們都是國漫最輝煌的作品。

就拿《黑貓警長》裏那集《吃丈夫的螳螂》來説:螳螂太太吃掉了螳螂先生,簡直是變態加反倫理,放在今日,估計已被舉報一千遍。但“螳螂會在產卵時吃掉配偶”這個奇特的生物學常識,以及它所傳遞出的大自然的包羅萬象,又豈是一句“童年陰影”所能涵蓋抹除?

“螳螂先生”被吃掉……

可惜沒誰統計過,有多少當初的兒童,是在被這一集嚇到之後,對科學萌發了濃郁的興趣和探索慾望,甚至就此走上求學研究深造的道路。

這個意義上,“童年陰影”更確切的表達是“童年震撼”與“童年衝擊”,是給孩子打開全新大門的顛覆感。急着剔除陰影,或許同時剔除的,還有本可以同步發生的啓迪、思考、感悟、觸動和點燃。

“寓教於樂”含有複雜的層次,將根本着眼點放在“教”還是“樂”上,“寓”的效果將大相徑庭。如果不能恰當掌握“寓”的平衡與巧妙,讓“教”的過度擴張,傷害了作為基礎而存在的“樂”,那麼模式化與板滯化的教條主義誤區必將隨之跟進。

“樂”就意味着要有矛盾衝突,要有反派,要有對抗,要有驚悚,要有叛逆的性格,這些詞語放在家長們眼裏,好像都不那麼正面,但它們都是手段和方法,而不是結果本身。

因此,與其去微觀上細摳“在文學藝術裏構建一個怎樣的世界才能安全地提供給兒童”,不如去宏觀上思考,怎樣用文學藝術讓兒童去更有自主性地愛上世界、理解世界。

“我們自己是否也需要動畫?”

另一個亟待説明的問題是:

動畫與兒童思維的趨近性,以及兒童對於絢麗色彩、豐沛想象的天生好感,決定了此二者在客觀上確實存在着明顯交集、存在一目瞭然的親緣,但它們絕非簡單的綁定關係。

“動畫只適合小朋友”,乃全世界範圍內都早被拋卻的刻板印象。

事實上,也正是此種老套定見遲遲未能破除,才讓中國動畫一直固步於類似幼稚廉價小兒科的、根深蒂固的輕慢中,幾乎主動地遠離了幾乎所有宏大的主題與複雜的情感。

作為一種獨立發展的藝術樣式,動畫是和文學、電影、戲劇並列的文化輸送業態和表達語態,它所能夠、所應該承擔起的職責非常多維,哪怕是“講好中國故事”、民族美學重塑這樣星辰大海的目標。

既然動畫不是隻為孩子提供,那就不能把“孩子所能接受的標準”等同為“動畫理當貫徹的標準”,從而默認每部動畫都必須以“保護孩子”為旨歸來忙着自我審核。

也就是説,當本國不曾採用動畫(乃至所有影視作品)分級制,導向之理想局面,該類比為“超市裏有琳琅滿目的食物,不同年齡層次的人各取所需自行挑選”,而不是“因為嬰兒消化不了穀物和肉類,所以超市貨架上就只許擺放奶粉”。

這個破圈路徑,大致能概括為:只拍給孩子看的動畫——嘗試拍一些不只給孩子看的動畫——開始拍出一部“這真的不是給孩子看”的動畫。

所以《中國奇譚》,其實給出的是對第三個階段的實踐,很有難度但卻必須面對的階段。考慮到它的原名叫《中國妖怪》,更能坐實了這種“非幼向”的自我定位。

《小妖怪的夏天》被大家看出了錐心泣血的辦公室辛酸淚,社畜們感同身受的苦逼怨念,受困朝令夕改的形式主義和官僚主義作風,“拿主意的人太多而幹活的人太少”……總之,觸目都是似曾相識的日常。除去這份現實主義的自嘲,它更藏着一點哲學意味的悲涼色澤:哪個孩子最早的動畫夢裏,不是想着長大後會變成孫悟空,誰知在生活最真實的林壑中,你不過是砍柴升火、造箭刷鍋,連大王長啥樣都沒見過的小嘍囉。

網友用《小妖怪的夏天》做的表情包

至於《鵝鵝鵝》,你可以説這是惡作劇,是惡靈之物對人類的戲弄;你也可以説這是啓示錄,是通靈萬物對人類的點醒;你更可以説這是鏡像、隱喻、借陌生他者完成的自我打望——情慾洶湧,誰不是鬼胎暗結、慾壑難填,放任那個呼之欲出又欲蓋彌彰的本我,越墜越深。

它們一個來自“神魔小説”傳統、一個來自“志怪小説”傳統,但它們講的,都是“另一個世界上的另一羣我們”。

這些東西的確不會被孩子理解、也不必要去被孩子理解,它們是對更廣大的“已成年人羣”內心的關懷,是代表國產動畫去主動觸碰那些,之前不曾觸碰的痛點和柔軟。

(以至於第三集《林林》內核稍偏淺顯,馬上招來一片“過於平庸”的失望之聲。)

何況,對成人而言,動畫的超現實形式感、動畫的理想主義色彩、動畫的萌點和酷炫,反倒還能掉過頭來,軟化一部分無法消化的殘酷,就像《小妖怪的夏天》在那麼絕望的情緒裏,還留了一個齊天大聖慧眼辨善惡、救難於水火的光明尾巴,就像《鵝鵝鵝》再幽深奇僻,總也沒到午夜兇鈴和貞子那種引起感官不適的程度。

同一個玩意兒,拿給孩子看是“過於恐怖”,拿給大人看、直面大人的問題與困惑時,卻會讓“恐怖顯得不那麼恐怖”。

這就是“對不同受眾使用不同標準”的意義所在。

事實上,如今瘋轉《中國奇譚》的、分享《中國奇譚》的、路轉粉安利《中國奇譚》的,幾乎都不帶有“兒童”或“家長”的標籤,也擺明了這是自己的喜好、感動和推薦,與“兒童”、“家長”這類身份均絲毫無關。

中國動畫的拓荒與成長,這一步非常重要與關鍵。

本次《中國奇譚》誘發的微末爭端,其實是動畫在主題、意象、尺度上的突破嘗試,和部分觀者舊有認知發生的摩擦碰撞,是當代文化日趨多元的接受環境,與部分家長仍想要為兒童營造的純化空間發生的齟齬不快,歸根結底,都是變革發展中的適應期和陣痛期。

其實任何一種作品都不可能吸引全部的人羣,但任何一種作品,都有資格去找到它想要找到的人羣。

最後,非要囉嗦一句的話,這也算一次小小提醒:在全年齡段覆蓋真正得到貫徹、深入人心之前,記得把片頭加上“適合13歲以上觀眾”或“可能有部分畫面會造成未成年人不適”,也許會更加妥帖、穩健,更能把無效和無益的爭端消弭於未然。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。