沈逸:就中美各自歷史而言,第一次遇到和自己真正勢均力敵的對手

【演講/沈逸】

年終秀邀請我來講中美關係。我給了個題目《中美關係持續經歷動盪的磨合-調適期》,但是始終很糾結,因為很多想講的或者容易講的內容,在我的視頻裏好像都已經講過了。而今天來現場以及在線上看的觀眾肯定都看過那些視頻,所以炒冷飯註定是不行的,應該要講點新的東西。今天又有兩位資深的前輩在我後面,所以我想從最樸實的角度來講一下我對於中美關係的觀察。

中美關係是一種很有趣的關係,兩個國家在各自的軌道上向前發展,但現在一定程度上進入了一個特殊時期,需要進行我稱之為的“磨合和調適”。我一直打這麼一個比方:一架飛機正在航行,不可以落地,甚至沒有着陸器。如果它掉下來,飛機上的乘客無一倖免,但是現在遇到了氣流,開始顛簸。這時,對於飛機上的乘客來説,解決方法不是每個人抱個降落傘,然後跳出去,因為沒有降落傘。如果要讓雙方的關係繼續穩定前行,該怎麼做呢?

我們來看一下歷史。從1949年到現在的70多年裏,中美雙方發生了重大變化。這個變化主要體現在實力的對比上。今天中美關係進入到這樣一個動盪和磨合的時期,是因為對於中美兩國各自的歷史而言,第一次遇到了一個和自己真正意義上勢均力敵的對手。不僅僅是在擁有可以實際統計的硬性實力方面勢均力敵,它們背後有完整的發展道路、發展模式、理念、文化、歷史傳承,甚至一定程度上説,它們來自兩個完全不同的世界。在原先各自的世界裏面,它們幾乎沒有任何意義上勢均力敵的對手,而今天它們相遇了。

中美關係的發展又是有約束條件的,就是雙方都不存在互相使用武力把對方摧毀,或者跟對方用任何形式同歸於盡的可能性。這種衝動在各種意義上被有效地控制着。於是,中美關係就進入到讓人感覺非常糾結的一個磨合和調適的時期。一個核心原因就是雙方都沒有一個簡單的答案,更沒有一個在短期內立刻就可以生效的答案,甚至連尋求這種答案的現成方法都沒有。大家在一個全新的環境中進行摸索。

這個時候,我更多地去思考怎樣去認識跟理解美國這個國家,如何去了解為什麼今天的美國出現了這麼多奇奇怪怪的事情?它和我們印象和認知中的美國有着非常顯著的差異。我找了一個我感興趣的指標,就是1929年到2020年美國聯邦政府的負債水平。

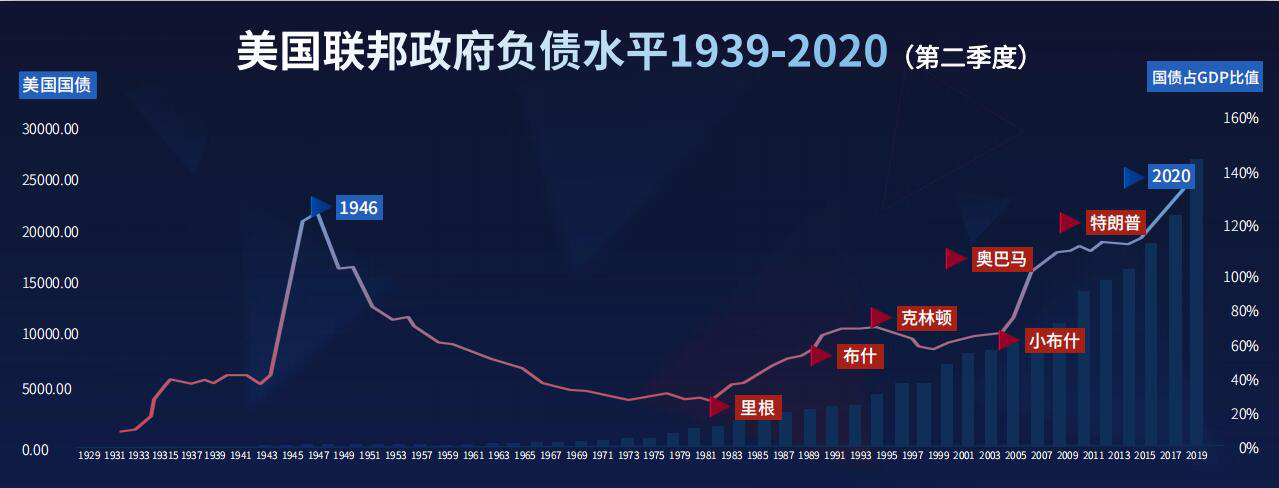

這裏有一張組合圖。柱狀圖表現的是美國聯邦政府負債的絕對數量,曲線是美國聯邦政府負債與美國當年GDP的比值。這條曲線從1929年到1946年有一波上升,其中有一段是温和上升,有一段是急速上升。1929年到1933年是世界經濟蕭條時期,美國克服它的方法是羅斯福政府的新政。在新政的後期,世界局勢發生了變化,二戰爆發了,美國變成了民主兵工廠。它對外的全球作戰行動導致了政府負債的飆升。

美國從1946年到1980年進入了一個政府負債急速下降的階段,同時也是我們稱之為二戰以後美國霸權興起的階段。一位學者曾説過,美國的奇蹟不在於美國成為了一個超級大國或者霸權,而是花了那麼小的代價就成為了一個超級大國或者霸權。

當1980年裏根接過總統“交接棒”的時候,美國正處於一個非常詭異的時期。一方面,卡特政府任內,美國在全球的聲望收縮到了谷底。伴隨着蘇聯入侵阿富汗,各方普遍認為,在冷戰過程中蘇聯一度處於某種形式的上風。但是里根迅速做出了還擊,而還擊的代價就是從1980年開始,這條曲線進入了一個持續上升的通道,只是在克林頓政府時期出現過一段緩和。這就是今天美國遇到問題、對待中國時,態度讓人很難理解的一個非常重要的原因。

美國非常困惑。因為從自身的發展軌跡而言,美國並不認為自己犯了什麼樣的戰略性錯誤,也沒有像尼克松政府接手美國時那樣,在全球範圍陷入了一個顯著的戰略泥潭。看上去形勢一片大好,但突然之間出現了絕對不想看到的情況——中國崛起了。在美國享受自己美好生活的時候,中國以一種“不講道理”和“不科學”的方式崛起了。

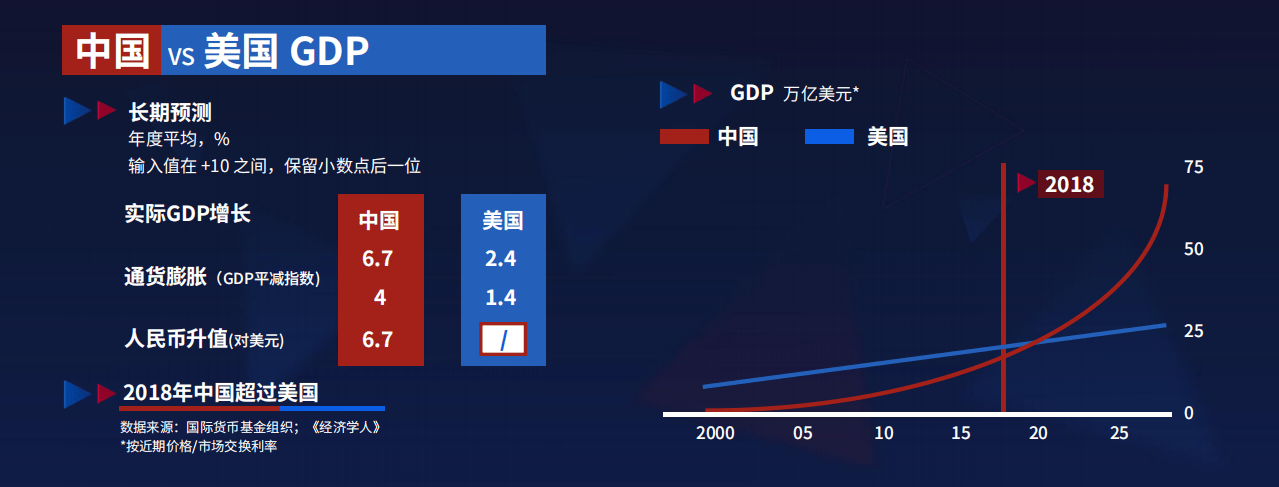

這是2011年前後《經濟學人》(The Economist)雜誌推出的一個用JavaScript編的在線小程序。在邊上你可以填一組數據:實際的GDP的成長、中美兩國每年的通貨膨脹、以及人民幣對美元的匯率。當你設定好這三個數據之後,它會給你描繪兩條曲線,一條是美國GDP的成長,另一條是中國GDP的成長。伴隨着數值設定,那條紅色的、代表中國GDP總量的曲線會在某一個年份擊穿那條藍色線,也就是中國的GDP總量將接近、並最終超過美國。

可能有人會説GDP總量並不代表什麼。也許它不能説明所有問題。不過,打《魔獸》的都知道血量不説明所有問題,但如果沒有血量,就是個大問題了。從某種意義上來説,中國的GDP總量最終超過美國,成為世界體系當中排名第一的國家是困擾現在所有西方,尤其是美國戰略決策精英的一個噩夢。對他們而言這就是威脅。而更大的威脅在於,中國沒有采取任何一種顯著依賴外部環境的、投機取巧的方式來做到這一點。沒有人能夠否認下面這條曲線是中國內生因素所決定的。

要打斷這條曲線,你有兩種辦法。第一種是設置一個外部變量:你或者跟中國打一架,或者讓太空掉個超巨大隕石下來砸在中國身上。第二種是你設置一個內部變量,讓一個類似於前蘇聯最後那位領導人那樣的人在中國搞一些事情,讓這條曲線自己掉下來。

但是,還有一個更詭異的地方。奧巴馬最近出了他的回憶錄《應許之地》,裏面的觀點有些是為自己表功的,有些是為自己解釋的。他講了一句非常有趣的、應該得到重視卻沒有得到足夠重視的話,就是一個繁榮的中國比一個衰退的中國對美國更加有利。這是美國精英第三個糾結的地方。

中國的發展一定程度上是在以一種歷史上大國競爭從來沒有出現過的、和美國互利共贏、並且認真遵守美國製定的遊戲規則的基礎上實現的。我參加了你制定規則的比賽,並在遵守規則的情況下和你比賽,然後我把你打敗了,或者快要把你打敗了。這意味着什麼?事實上,在美國內部關於如何認識和理解中國的崛起,是有各種各樣的不同觀點的。

大家知道我很喜歡談班農,那老兄挺有意思。2017年12月份,他在日本的那次演講中有很多亂七八糟的地方,但中間也有一些觀點的角度和思路可以提供給我們思考。

他演講的其中一段講到了修昔底德陷阱。班農是堅決不認可這個提法的,因為他覺得,在美國倡導修昔底德陷阱的人有一種假設,就是把這個觀念傳遞給中國之後,中國可以改變自己的行為,妥善處理跟美國的關係,以一種相對温和的方式崛起,避免掉入大國戰爭的陷阱當中。在班農看來,這就是在可憐美國。美國什麼時候已經淪落到需要中國可憐的地步?

美國國內的一部分聲音給出的觀點儘管表面上看着很漂亮,但核心意思就是:第一,中國的崛起是不可阻止的,包括美國在內,沒有任何有效的途徑可以阻止中國崛起。第二,對於美國來説,如果在嘗試了所有辦法之後,仍沒有阻斷中國的崛起,那麼應該承認現實。第三,促成一種温和的、漸進的、體面的交替。

基於各種複雜的原因,美國的精英不願意輕易選擇第三個選項。於是我們看到,從2017年到2020年,特朗普政府進行了第一輪強硬的嘗試。他們把美國各種各樣的對中國強硬的選項擺在了桌子上,然後玩了一輪“打地鼠遊戲”,挨個砸了一遍,嘗試在其中找到一個在極短時間之內擊潰中國的辦法。這對中美關係帶來了三層影響。

第一,他們在美國國內塑造了一個對中國極其不利的氛圍。所有的怨氣、不滿、問題成功地被轉嫁到了中國身上,以至於在現在整個決策圈裏面,要對中國進行友善的表達就變成了某種政治上的不正確。

第二,他們意外地幫助中國進行了一次壓力測試。我們非常驚訝地看到,在美國最具信心的硬實力領域,就是經貿圈,我們不但經受了美國的突然襲擊,而且扛住了。

第三,基於那套固定理念,在特朗普任內,美國成功地變成了一個具有顯著孤立主義傾向的霸權。特朗普政府沒有遏制中國,卻孤立了美國。它退出了美國締造的國際體系中相當的一部分,而現在美國正準備重新回來。

沈逸現場照

從中美關係的角度上來説,現在進入這樣一個動盪的調整和適應時期,核心問題是中美要調整對於對方的認知。這需要超越情感和刻板印象,以及一部分已經過時的知識,而進行有效的建構。在西方有這樣一句諺語,冬天裏的兩隻豪豬,或者兩隻刺蝟,不能離得太遠,否則會凍死。它們也不能靠得太近,否則它們會被彼此刺傷。要找到一個合適的距離,以一個適當的形象和對方有效地共存下去。

有一個詞曾經很流行,但在逆全球化和民粹主義這兩個新的概念興起之後,它就不再流行了。這個詞叫“複合相互依存”。中美之間存在三重約束條件。第一,金融領域的複合相互依存。對於包括美國在內的全球資本而言,在今天、以及可見的將來,沒有任何一個國家比中國更加有利於全球範圍的價值和財富的創造。

當然,創造出的這些財富在各個主權國家內部如何進行有效的分配,取決於制度、道路、模式和國家能力。這兩者之間存在辯證的關係。不能因為內部分配的不善導致了衝突,就否定掉財富創造本身。

第二,產業鏈和技術鏈上的相互依存。對於美國而言,其技術除非和中國製造相結合,否則它所追逐的創新利益最大化就很難有效實現。第三,雙方所具有的硬實力。我們不講打世界大戰。對於中國而言,在亞太近海,在事關我們實質性國家核心利益的區域,中美雙方的實力正在以一種決定性的速度和傾向變得更加有利於我們,並且這一點也已經被美國具有務實精神的現實主義軍人所體認。雙方一種新的戰略穩定,事實上已領先於輿論當中狂躁和激進的情緒,正在實現着。

從這個意義上來説,我們需要對未來中美關係的走向保持耐心和定力。對於中美這樣的兩個國家而言,我個人的觀點是,雙方真的已經進入了真正意義上的大國戰略競爭。在大國戰略競爭的過程當中,最終決定勝負的核心在於哪一方犯更少的錯誤、具備更快的糾錯能力、以及用自己的創造或者努力,讓今天的世界看到一個更加光明的前景,從而讓更多朋友願意站在它這一方往前走。而這就意味着站在歷史正確的一邊。謝謝大家。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。