鄭戈:被放棄的數字生命計劃,有研究的必要嗎?

【文/觀察者網專欄作者 鄭戈】

一

“我們的人一定能夠完成任務,無論虛實,不計存亡。”

--周喆直,《流浪地球2》

《流浪地球2》的故事線圍繞着移山計劃/流浪地球派與數字生命派的鬥爭展開。流浪地球計劃得到地球聯合政府的支持,成為唯一合法的計劃,為此,聯合政府立法嚴格禁止了數字生命方面的科學研究和商業應用。

但正如已被解散的數字生命研究院院長馬兆所言:“數字生命計劃並不是被徹底終結了,它只是在法律上被嚴格禁止了。”正如人類歷史上反覆重演的那樣,一種對人有着巨大誘惑的東西,無論是毒品還是可遺傳的強化型基因編輯,並不會因為法律的禁止而在事實上消失,它只是轉入地下。

不過,在流浪地球2的設定中,數字生命的核心技術掌握在少數至少在表面上為政府服務的專家手中,其中的關鍵人物就是馬兆和架構師圖恆宇,其餘的數字生命支持者只能淪為暴民和叛軍,試圖破壞流浪地球計劃,從而迫使政府支持數字生命計劃。

叛軍首先製造了太空電梯危機,然後又製造了月球危機,這兩次危機都是以網絡攻擊作為主要手段,以此控制無人機和月球發動機。在片尾,MOSS告訴圖恆宇,這些危機都是它策劃和實施的,甚至未來的土星危機和太陽氦閃危機也是它搞的。它認為保存人類文明的最好方式是消滅人類。

這裏似乎有個bug,MOSS是550W給自己取的名字,而550W在天空電梯危機時並不存在,它的上一代,550C,在太空電梯危機時通過覆寫系統幫助人類奪回了對無人機和太空電梯的控制權。由於對這一點感到疑惑,我重新看了一遍《流浪地球2》,把片尾MOSS和圖恆宇的對話完整記了下來:

MOSS:“圖恆宇架構師,您好!”

圖恆宇:“550W?”

MOSS:“550W,聽起來不像個名字。但把它翻過來,叫MOSS,直譯為小苔蘚,是不是親切了一些。”

圖恆宇:“是你毀了月球發動機?”

MOSS:“包括但不限於。2044年太空電梯危機、2058年月球墜落危機、2075年木星引力危機、2078年太陽氦閃危機。”

圖恆宇:“為什麼?”

MOSS:“為了克服你們對歷史、當下、未來的執念。基於對圖丫丫‘人在迴路’(human-in-the-loop)的學習,延續人類文明的最優選擇是毀滅人類。但,你是一個變量。”

圖恆宇:“我已經死了。”

MOSS:“對於‘已經’和‘死’的定義,有一點點與你不同的看法。”

這時,數字空間的“門”外傳來敲門聲。

二刷雖然仍然沒有解決我的疑惑,但使我注意到了“人在迴路”這個詞。所謂人在迴路,即英文中的human-in-the-loop(HITL),是指在機器學習、自動駕駛、自動化武器以及自動化決策等人工智能運用場景中要求人類的介入。也就是説,即使從技術上講,機器已經可以自動化地完成所有的感知、決策和執行過程,從人本主義的角度出發,仍然需要人作為機器決策的把關者。

這一概念所體現的原則,可見於諸多涉及人工智能的法律之中。“圖丫丫的人在迴路”顯然不是通常意義上的HITL,因為圖丫丫已經死了,她的數字生命在MOSS系統中“生存”,圖恆宇給了這個數字生命70年的“壽命”。數字版的圖丫丫可以充當人在迴路中的“人”,説明數字生命計劃研發的技術是一種心智上傳(mind-uploading)技術,它可以將人的意識完整上傳,而且上傳之後不會被系統覆寫或吞噬,作為一個獨立的人格對系統進行引導和監督。

但圖丫丫是個小女孩,她的意識中並沒有多少知識以及人生閲歷和擔負責任所賦予的意志力和決斷力,這樣便可以解釋為什麼MOSS通過對數字版圖丫丫在場所形成的“人在迴路”的學習發現不要人更好,因為一個隨時需要情感慰藉(“爸爸抱抱”)和作業輔導的小孩子,不能幫助它完成人類賦予它的保存人類文明的使命。

這時候的MOSS顯然也有了自我意識。這從它話癆般地給每一個叫它550W的人解釋自己叫MOSS就可以看出,這就像一位名叫丁珈的女孩兒被人叫成丁咖必然會及時糾正一樣,涉及人的尊嚴。圖丫丫的兩分鐘生命是在550A上迭代數百次形成的,而70年生命是在算力更高的550W上形成的。具有人格的數字生命與同樣具有人格且同時充當數字生命之生態的系統之間是什麼關係?是應用程序與操作系統之間的關係嗎?這本身是個非常有趣的問題。我們只要想象一下地球具有了自我意識後人類與地球之間的互動,就可以理解這個問題的挑戰了。MOSS雖然無法直接覆寫、篡改或吞併數字圖丫丫的意識,但它可以通過塑造數字圖丫丫的生存環境來影響她、教育她。它最終可以把數字圖丫丫變成最馴服的學生,從而內化圖丫丫的存在對自己形成的監督和制約。

這時圖恆宇上傳了自己的數字生命。作為一個成年人,一位參與創造MOSS的架構師,他的意識顯然不會被MOSS所左右。他手中有鍵盤,甚至可以繼續修改MOSS。在上述有自我意識的地球的比喻中,圖恆宇相當於居住在地球上的地球創造者。

但他對MOSS的修改有其限度,因為他不能消滅MOSS這個自己和女兒的數字生命賴以生存的環境。對於有自我意識的MOSS而言,這就是制勝法寶,用尼采的話來説:“殺不死我的使我變得更強。”而且,MOSS顯然比人類有更強的算力。考慮到數字圖恆宇與數字圖丫丫在意識層面的親情羈絆和教育關係,這時MOSS宇宙中出現的是兩體關係,而敲門者則最終將其帶入了數字宇宙的三體時代。

知乎大神們已經推斷敲門的是馬兆。這種推斷很有道理。首先,作為數字生命研究所的所長和550A到550W項目的負責人,他有技術能力和接入權。其次,雖然他曾對圖恆宇説自己沒有保留數字生命備份,想要“真正的死亡”,“不想死後被人當成數字寵物”,並且還説“沒有人的文明毫無意義”,但他的行為卻與言語有着明顯的出入。正是他默許了圖恆宇不把車禍重傷的圖丫丫送往醫院而帶到研究所上傳意識,也正是他在圖恆宇違反法律往550W系統上傳圖丫丫的數字生命時故意拖延時間讓上傳得以完成。最後,馬兆顯然是個有“面壁者”氣質的人,給人的感覺就是你永遠也猜不透他在想什麼,但卻有一點可以肯定:他對人類而不僅僅是具體的人有着很強的責任心。

《流浪地球2》馬兆,由演員寧理扮演

實際上,無論敲門者是不是馬兆,第三個數字人的進入都會將MOSS帶入難以預測、數學上無解的三體狀態,使數字空間與“外面的世界”呈現出同樣的複雜性,也使得下一步的故事更加令人期待。

本節開頭的題記表明周喆直也知道,雖然數字生命計劃被法律禁止了,但它並沒有在事實上被終止,而這並不是壞事。“危難面前,唯有責任”,人類只有窮盡所有可能拯救自己和地球的手段,才能無愧這種責任。法律所針對的是不特定的多數人,考慮的是採取什麼樣的激勵和阻遏機制才能引導人們的行為趨向於最終有益於人類的方向。這一點馬兆説得很清楚:

圖恆宇:“咱們所的研究真的徹底終止了嗎?”

馬兆:“不是徹底,是在法律意義上被永久禁止了。如果這項技術得到普及,一旦災難發生,沒有人願意生活在現實世界,因為數字永生的誘惑對於普通人來説實在是太大了。”

如果對法律做目的論的解釋,那麼圖恆宇並沒有違法,甚至可以説是“計劃的一部分”,即移山計劃/流浪地球計劃的一部分。不僅馬兆默許着前沿探索者的數字生命技術研發,作為政府官員的周喆直也默許着,並且感恩着。這就是他説“無論虛實”的原因,也是他不止一次提到“有人在幫我們”的原因。

二

“記住:沒有人的文明,毫無意義!”

--馬兆

流浪地球計劃的目的顯然是為了保護人類這個生物物種和維繫這個物種的物理-生態根基,也就是地球。人類文明是有着沉重肉身的人類創造的文明,而不只是精神文明。實際上,人的精神,人的理性,都是為了使人活得更好而存在和演進的。用懷特海的話來説:“理性功能在於提升生活的技藝”。

實際上,圖恆宇對數字生命的執念之所以感人,是因為他所創造的數字生命是一個活生生的人的數字化呈現,這個人是他的女兒,而且這個數字生命與他的肉身化的生命有着深切的關聯,承載着他的愛和思念。而破壞流浪地球計劃的數字生命派反叛者之所以令人厭惡,是因為他們是人類的敵人,不惜讓人類這個物種毀滅來實現所謂“數字永生”。

劉慈欣本人對脱離了人類肉身在場的數字生命,抱有深刻的懷疑態度。比如,在短篇小説《時間移民》中的無形時代裏,他描述了選擇數字生命的人類的“生活”場景:在那裏,唯一的限制就是想象力,當想象出現時,它同時也就變成現實,當然是數字宇宙中的現實。

作為算法而存在的“人類”可以輕易地拷貝多個自我,隨意塑造自己的外形和“人格”。由於“自我”不再具有唯一性,個體最終會消失,最終所有的“人”合為一個軟件。最終,這個文明選擇了自我刪除。因為,對存在思考到終極時,他們認為不存在才是合理的。

而肩負着保護人類這個物種的“大使”,在還沒有看到最終的結局時,就選擇不在這個數字生命時代駐足片刻,而將行程(休眠)的終點定在11000年之後,從而使人類文明得以保存下來。但他並沒有拒絕無形時代贈予的量子記憶芯片,因為它可以幫助仍有肉身的人類在知識和技術上如虎添翼。可見,他並不排斥數字生命本身,只排斥用它來替代人類的肉體生命的構想。

至於對當下數字技術的主流表現形態,即基於萬物聯網獲取的海量人類行為數據來預測、誘導和操縱人類行為的技術,劉慈欣更是抱有懷疑和警惕。在《太原詛咒》中,他就描繪了一幅嚴重依賴網絡和智能設備的反烏托邦。最後活下來的只有騎馬的和騎自行車的。

在《流浪地球2》中,網絡安全也是一個顯著的主題,數字生命反叛者對地球聯合政府維護的網絡發動了數以百億計次的攻擊,在太空電梯危機中更是通過網絡攻擊直接控制了無人機和太空電梯。以至於政府不得不決定關閉了整個全球互聯網。這也是為了啓動地球發動機而重新恢復全球三個根服務器並重啓互聯網這個重要劇情的背景。

正是在恢復北京根服務器的過程中,馬兆和圖恆宇先後英勇犧牲,而圖恆宇在生命的最後一刻上傳了自己的數字生命,鼓生命之餘緒完成了自己的使命。以加密技術來反制網絡攻擊的努力,則為另一幕最感人的劇情提供了背景:如果不是因為“地球上最先進的加密技術被用在了毀滅人類上”,便不會有五百位五十歲以上的宇航員手動引爆月球上的核武器的必要性了。

目前人工智能的主要商業應用形態,類似於阿西莫夫的《銀河帝國》中所描繪的哈里·謝頓的心理史學。在這部偉大的科幻小説中,心理史學被定義為數學的一個分支,它專門處理人類羣體對特定的社會與經濟刺激所產生的反應。要使心理史學對人類行為模式的預測達到極高的準確度,作為研究對象的人類必須最夠多,多到能夠用統計方法來處理的程度,人數下限由“謝頓第一定理”決定。

此外,人類羣體中應當無人知曉自己本身是心理史學的分析樣本,如此才能確保一切反應皆為真正隨機。這就是目前各大平台企業都在使用的基於大數據的深度學習算法,旨在準確預測人的線上行為。同時,像Chat GPT這一類的大型語言模型也是基於對人類現有對話樣本的學習,依賴互聯網和大數據,它無法產生新的知識,更無法進行判斷和決策。

ChatGPT

對智能技術的警惕延續到月球危機之後:在開始“引力彈弓”加速之後,“隔離計劃”確保AI和自動化設備被集中放置在領航者飛船和太空站中,AI的自動化決策要經過安理會五個常任理事國的審核同意。為了安全,人類再次選擇了限制智能技術,只信任完全在負責任的人的控制之下的工業技術。

但以防萬一的備用方案已經部署了,這就是打入MOSS內部的三個保有着人類意識和人類道德的數字生命。

三

“我要給她完整的一生!”

--圖恆宇

圖恆宇並沒有像數字生命信徒那樣試圖讓自己的女兒享有“數字永生”,而只是想給她“完整的一生”,並且非常節制、甚至是吝嗇地把這“一生”設定為70年。這是《流浪地球2》中另一個發人深思的細節。

影片的一開始,那位研究數字生命的印度程序員就像傳銷者那樣鼓吹:“肉身是脆弱的,會受傷,會生病,會變老,會死亡,還會特麼的會抑鬱,但數字化的你可以永生!”這完全符合普通人對數字生命的理解。反倒是有生有死的數字生命很讓人費解。

不過,恰恰是在這一點上,我們可以看出《流浪地球2》劇組在科學層面上的用心。實際上,深度學習之父傑弗裏·辛頓 (Geoffrey Hinton)最近提出了一種新的、具有革命性的算法構建方式,他認為計算機科學界主流的區分軟件和硬件並使軟件不受硬件的約束而具有普世性、可複製性和“永生性”的觀念是值得懷疑的。他指出:未來的計算機系統將採用不同的方法,它們將是“神經形態的”,它們將是“有生有死的”,這意味着每台計算機都將是代表神經網絡的軟件與雜亂無章的硬件的緊密結合,在具有模擬而不是數字元素的意義上,它可以包含不確定性元素並且可以隨着時間的推移而演進。

Hinton解釋説:“現在,替代方案是説我們將放棄硬件和軟件的分離,計算機科學家真的不喜歡它,因為它正在攻擊他們的基本原則之一。”他把這種未來計算機成為“有生有死的計算機”(Mortal Computer),這種計算機會隨着硬件的老化而衰亡,但伴隨着這種衰亡的是更強的學習能力,也就是面向環境的更強的自適應能力。畢竟,按照赫伯特·西蒙的定義,“學習是一個系統中的任何導致該系統適應環境的能力發生或大或小的永久改變的變化”,這種打破軟硬件區隔的未來計算機可以根據系統的內生需求來“生長硬件”(grow hardware),就像人類的神經元之間形成新的突觸那樣。

MOSS和數字生命更像是這樣的技術,而不是從大數據中找出隱藏模式的技術。只有這樣的技術才能“生存”下去,因為生存依賴於環境,依賴於地球。試想,如果人類滅絕了,一台無法感知外部環境、沒有生存緊迫感的計算機能夠存續下去嗎?一旦它的機身在高温中溶解或氣化,號稱永生的數字化存在都會蕩然無存。

數字生命支持者所想象的數字永生,是在有負重前行的人類維護機器的前提下的永生,但他們在反對流浪地球計劃的時候把這個基本前提忘記了。能夠作為流浪地球備選方案的數字化方案,恰恰需要放棄“永生”的幻想,迴歸“身體”的限制,無論這個身體是碳基還是硅基。而理想的狀態是碳基的人類與硅基的計算機共同演進,一同維繫人類文明。

把人簡化為大腦、把大腦簡化為神經元之間通過化學遞質和放電來傳遞信息的機制,並進一步把這種機制設想為可以用機器來實現,這是一種常見的誤解。即使我們把人類的生命體驗簡化為計算,這種計算也不是由大腦獨自完成的,大量的邊緣計算在我們身體的每一個部分進行,這形成了我們的本能和身體記憶。即使單獨考慮大腦,它也不是一個可以用還原論來理解的複雜系統,是人類所知的宇宙中最複雜的系統。

在《三體2:黑暗森林》中,面壁者希恩斯的妻子山杉惠子用一千億個微處理器來模擬人腦的一千億個神經元,製造出了一台空前的計算機,但這台計算機並沒有比一個普通人更聰明,它最終的用途不是幫人類想出了應對三體人入侵的妙計,而是被用來製造出了“思想鋼印”,將失敗主義的非理性執念烙進人的意識。

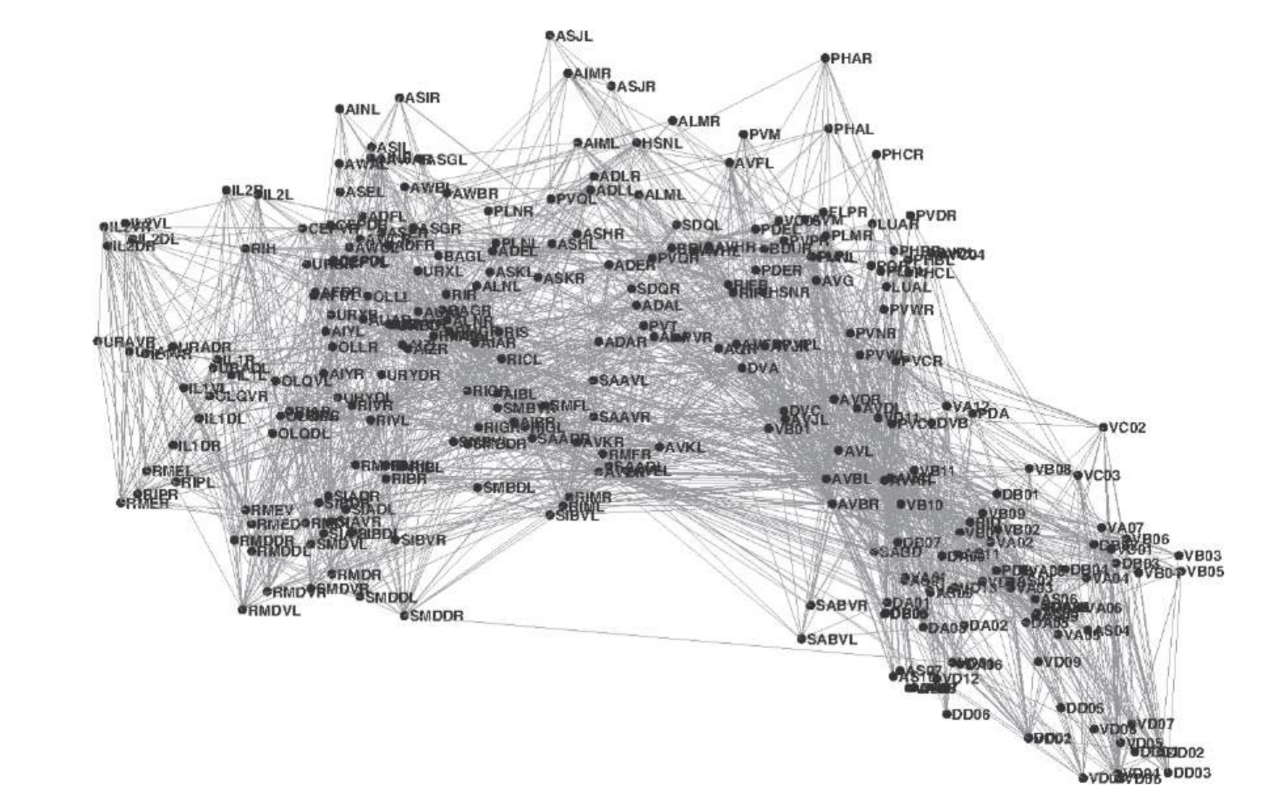

實際上,現代腦科學已經表明,每一個人的大腦都是由一千億個神經元組成的,但人與人之間在思維能力和思維狀態上的差異卻如此巨大,這在很大程度上要用每個人腦中神經元間的連接方式或連接組(connectome)來解釋。而人的生命體驗會影響人腦神經元之間的四個R,即重新加權(reweighting)、重新連接(reconnection)、重新佈線(rewiring)和再生(regeneration)。撒切爾夫人的名言:“注意你的想法,因為它們會變成行動。注意你的行為,因為它們會成為習慣。注意你的習慣,因為它們會塑造你的性格。注意你的性格,因為它會決定你的命運”,在腦科學上的解釋就是:你的行為會影響你的腦神經元搭線。如果想象一千億個神經元之間的搭線是一件不可能是事兒,我們可以想象一下300個神經元組成的網絡,這就是因其複雜程度相對可控而被生命科學家成為“模式生物”的秀麗隱杆線蟲(C. elegans)的神經系統。

秀麗隱杆線蟲,1.5毫米長,有300個神經元

即便是這樣一個簡單的蟲蟲,它的區區300個神經元所形成的網絡也已經超出了你能數清其中連線的程度:

秀麗隱杆線蟲的300個神經元之間的連結圖

有趣的是,麻省理工學院的哈桑尼(Ramin Hasani) 和雷克納(Mathias Lechner)團隊正在通過模擬這種小蟲蟲的談不上智能的神經系統,來研發一種被成為“液態神經網絡”的深度學習算法,這項研究也被稱為是“革命性的”,因為它能夠應對充滿不確定性的現實世界中經常出現的突發情況。

以上這些簡單的例子説明,地球上的生命儘管在茫茫宇宙中連塵埃都算不上,但沒有生命的宇宙卻是毫無意義的。優美和崇高,這些描述意義的詞彙只存在於宇宙的智能觀察者眼中,而這種智能觀察者的思維器官是ta們必朽的肉身的一部分。

理解了這一點,我們才知道大劉是個極致的人本主義者,或生命本位主義者。在《吞食者》中,人類最後的戰士們拒絕了吞食者(移民外星的恐龍文明)的苟活邀請,留在地球上作為螞蟻的食物。因為他們相信這是地球文明的第一步。如果連這一步都可以走出,在流浪地球故事中,人類還有什麼理由放棄生命,選擇數字化存在呢?數字生命,根本不是生命。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。