當失業快遞員開始寫作,他如何記錄打過的19份工?

王恺雯

【文/觀察者網 王愷雯 編輯/馬雪、馮雪】

社交媒體上,我們經常能看到高學歷年輕人投身體力活的故事,他們或是渴望逃離職場內卷,或是在就業壓力下“脱掉長衫”、“文轉腿”(“腿”指體力活)。但體力活會更容易幹嗎?

2020年,已經失業幾個月的胡安焉開始在網上發表隨筆,其中有一篇《我在德邦上夜班的一年》,記錄下他在德邦廣東某樞紐當夜班理貨員的甘苦。文章很快火了,在豆瓣收穫上萬點贊,被多家公眾號轉載。

事實上,近20年間,胡安焉做過19份工作。除了物流公司,他還在廣州漫畫社當過學徒、在上海做過自行車店店員、在南寧開過女裝店、在雲南賣過滷味。最近的一份工作是在北京送快遞。

打工之外,胡安焉的另一個身份是寫作者,他讀穆齊爾、卡佛、塞林格,寫小説、寫隨筆,也喜歡記錄下碎片式的感悟和想法。

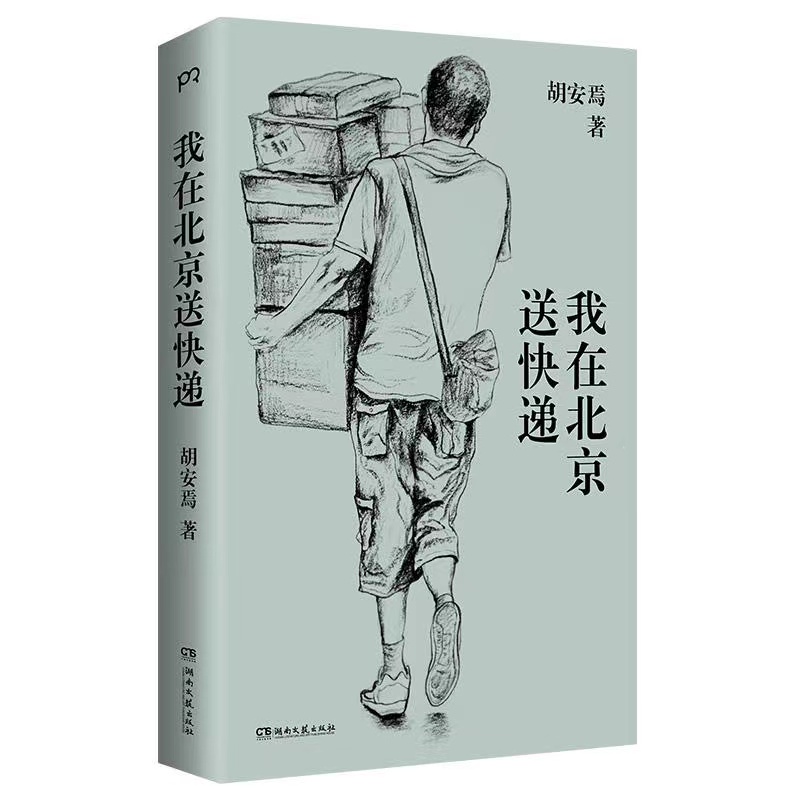

今年3月,胡安焉首部非虛構作品集《我在北京送快遞》出版,收錄了他過往的工作經歷。新書目前在豆瓣上被打到8.7分。讀者評論中,“真誠”是出現頻率頗高的兩個字。前不久,觀察者網和胡安焉聊了聊,希望更多地瞭解他的心路歷程。

採訪中,胡安焉依然真誠而坦率。他害怕面試,找工作多是“有什麼機會就幹什麼”,在他眼中,“白領”工作和體力活沒什麼本質區別。他承認,除了個人追求,自己的任性建立在某些“先天的幸運”上——事業單位退休的父母沒給他太多贍養壓力,“管好自己就行”。

作為資深“打工人”,胡安焉認為,年輕人當然可以去嘗試體力工作,但不要僅僅因為對現在的處境不滿意,就去美化、浪漫化另一種不同的人生,“這些工作真的沒有那麼田園詩意,沒有那麼美好、那麼自由。”

在北京送快遞時的胡安焉 受訪者供圖

有時候,同事之間就像“零和博弈”

2018年3月,胡安焉辭去德邦夜班理貨員的工作,來到北京。一番波折後,他入職S快遞,成為小時工。

在外人眼中,S快遞堪稱“快遞界的海底撈”,口碑好。但對快遞員胡安焉來説,主管的各種要求、工作中的“潛規則”都讓他難以應付。

例如,主管常要求員工在派件時向客户提出幫忙把垃圾帶走,還要請客户幫忙打五星好評,好評數排名靠後的會被揪出來。這讓性格內向的胡安焉每天都很焦慮。

他還發現,有些小區好送,有些小區不好送,誰送了好送的別人就得送不好送的。他在書中寫道:“同事之間就像零和博弈——要不就你好,要不就我好,但不能大家都好。”於是,不好送的小區一般會讓新人去送,當新人察覺到不公平、又沒有改變的機會時,就會選擇離開。

胡安焉剛入組時,同事把難送的那幾棟樓分給了他,他既不想和搭檔鬧翻,又不願和喜歡佔自己便宜的人共事。漸漸地,他“在工作中陷入一種負面情緒裏”。

清晨,快遞站正在卸貨分揀 受訪者供圖

這年7月,胡安焉染上了病毒性肺炎。小時工沒有醫保,一場病連着誤工費讓他損失了三千多塊錢。這時的他有了離職的念頭。兩個月後,他放棄轉正機會,辦理了離職手續。

2018年9月,胡安焉跳槽到品駿快遞,不再是小時工的他擁有了五險,但工作依然充滿着各種糟心事。他被偷過價值千元的快遞,也曾自掏腰包為顧客的失誤買單。他有一個“報復備忘錄”,上面曾記過兩個名字,都是讓他“氣炸了”的客户,本打算離職後上門找他們“算賬”,最終還是刪掉了。

胡安焉在品駿工作了14個月,直到公司解散。

在品駿的最後那段日子,胡安焉感受到了久違的輕鬆,他不再“把自己看作一個時薪30元的送貨機器,一旦達不到額定產出值就惱羞成怒、氣急敗壞”。

他會嘗試將原本固定的派件路線反過來走,會在送完快件後坐在商場裏,打量逛街的人流和店鋪裏的售貨員,看着送餐員跑來跑去。打量他們的舉止,揣摩他們的心情。

結束全部工作之前,胡安焉發了一條朋友圈,僅客户可見,告知了品駿快遞將解散,自己將不再負責有關配送的消息。很多顧客在微信給他留言,稱讚他的服務態度。

有一名顧客評論道:“你是我見過的快遞員裏最認真負責的。”

胡安焉覺得,這名顧客的評價是真心誠意的,因為她沒必要違心地奉承已經沒有業務往來的自己。這也讓胡安焉相信,他“曾經做得比一些客户見過的所有快遞員都好。”

幹過19份工作,“新環境反而讓我更放鬆”

算上求學期間的實習,品駿快遞員已經是胡安焉的第19份工作。

這個出生於廣州的75後,大專讀的是廣告專業,“但我讀的是夜大,也就是一邊工作一邊學習,文憑含金量不是很高。”胡安焉説。

他坦言,在學校時沒有刻意想過將來會從事什麼工作,當時正好看到廣州冬日漫畫社有本叫《漫畫家》的雜誌在招學徒,“我畫了個短篇寄過去,就被錄用了。”他覺得自己“水平比較低”,“可能當時剛好遇上非典,他們想招外地學徒也不太方便,那一年招的人大多來自廣東省內。”

當學徒的日子枯燥乏味,每天要練10多個小時的基本功,打排線、畫人像、臨摹場景。半年後,胡安焉和幾個朋友因為不認同漫畫社對待他們的方式,選擇了離職。

胡安焉在漫畫社裏完成的第一次故事作業(部分) 受訪者供圖

此後近20年間,胡安焉走南闖北,足跡遍佈廣東、廣西、雲南、上海、北京。

他説自己找工作時不會考慮太多,也沒有明確的目標,一般先打開招聘版,看看自己的學歷、工作能力可以滿足哪些工作,“能滿足我就勾出來,再研究這些招聘簡章的措辭,看哪個工作的要求相對不高。工作地點、收入甚至工作內容都不是首要考慮的因素。我最看重的是不要‘丟臉’,不要等到去應聘時才發現自己根本達不到別人的要求。”

“我害怕面試,也不擅長面試,所以我找工作都是隨波逐流的,有什麼機會就幹什麼。”

在胡安焉眼中,工作並無高低貴賤之分,所謂的“白領”工作和體力活沒什麼本質區別,前者不過是平常待在辦公室裏,“我看待工作很少會區分他是‘白領’還是體力,或者説是複雜勞動還是簡單勞動,我也不覺得自己更喜歡複雜的勞動。”

胡安焉是個低物慾的人,生活開銷不大,事業單位退休的父母都有保險和退休金,他“管好自己就行”。這種生活看似坦然,但10多年前,30出頭的他面對財務自由的老同學,也會自卑。

2012年,他從廣州搬到雲南下關,在當地的商場找了一份保安工作,後來又被調到烘焙店做學徒。“其實這些工作我在廣州也能做,但在廣州我有從小到大認識的人。當時我已經33歲,我的一些同學已經財務自由了。面對這種落差,我還是會怯懼。”

胡安焉鏡頭下的龍尾關(下關) 受訪者供圖

“儘管我知道一個人無論做什麼工作,或者收入多少,跟他本人的尊嚴是無關的,但在33歲那個年紀,我克服不了這種自卑心理。相反,我被自卑克服了,我會覺得羞愧,儘管我不該羞愧。”

胡安焉認為,自卑感是內外因共同作用的結果,受到外部環境或者身邊人的影響,尤其是比較熟的人,“在一個已經混熟的環境裏,我受到壓力要比在一個生疏的環境裏大得多。假如我換一個地方,去了雲南,沒有人認識我,不要説33歲,就是我66歲去做保安也不會有這種壓力。所以,當我去到一個新環境、一個陌生地方,我不僅不排斥,反而會更放鬆,更自然。”

胡安焉至今很懷念第一次去北京的那段日子。

那是2004年,他辭去了動漫雜誌美編的工作,和朋友到北京“流浪和創作”,但他沒有真的去流浪。為了生計,胡安焉先是在文印店打工,後來又在早餐店做幫工,住處也從通州搬到更遠的河北燕郊。儘管如此,他還是無力負擔房租,只能向父母求助。説好的創作漫畫也沒能堅持下去。

2004年,胡安焉在燕郊王各莊住所內彈吉他 受訪者供圖

不久後,領頭的朋友去了上海,“晃了半年膀子”的胡安焉也回到廣州。

儘管這些日子看起來是在虛度光陰,但胡安焉認為,這段經歷給了他一個起點。“當時我交往的人都是之前在漫畫社認識的,他們都不是社會化的人,可以説是遊離在社會邊緣,但在他們之中,我能得到一種鼓舞。他們就像給我埋下了一顆種子,讓我意識到那些跟社會格格不入的人也能夠自得其樂,也能在精神上、在價值上獲得認同。”

“哪怕我並沒有在2004年之後就立刻沿着這條路去追求個性化、邊緣化的生活,但他們塑造了我最初的價值觀,給了我力量,起碼緩解了我的焦慮。”

“這種影響可能在十幾年後才真正顯現出來,讓我在做一些決定的時候,更尊重自己的本性。如果沒有這段經歷,今天的我肯定是兩個不同的人。”胡安焉説。

為什麼開始寫作?

2006年,胡安焉曾短暫地寫過幾個月。當時他的父親中風,身邊需要有人照顧。另一方面,工作上遇到的煩心事也讓他暫時放棄了上班。

胡安焉想試試能否通過寫作解決經濟問題,“我跑到書報攤買了一批很low的故事書,比如山寨的《故事會》,還在起點中文網開了連載,寫校園小説。”

幾個月下來,他只成功發表了一篇文章,是在一本叫《今古傳奇》的刊物上,拿到了8、900元稿費。

這次嘗試讓胡安焉意識到,自己無法僅僅依靠寫作養活自己,於是再次外出工作。此後有兩年時間,他和朋友在南寧開起了女裝店。胡安焉認為,這段經歷堪稱他人生的“分水嶺”。

胡安焉在南寧的住處 受訪者供圖

“生意上的競爭是醜陋的,儘管這種醜陋是被迫的,大家不得不表裏兩套、虛與委蛇、爾虞我詐,否則就生存不下去。我也沒辦法光明磊落。在這樣的競爭環境下,每天要承受各種流言蜚語、惡意攻擊、誹謗中傷。”

競爭對手的誹謗讓胡安焉憤怒,但和此前“説走就走”的工作不同,女裝店他是投了錢的,不得不硬着頭皮扛下去。直到2009年9月,胡安焉才擺脱這個讓他嚴重不適的環境。

“當時我的精神狀態已經不是很好了,已經出現了幻聽,還有一些妄想,當然現在已經好了。我在2007年去南寧之前,只是一個不喜歡社交、比較害羞、孤僻,不愛説話的人,2009年離開南寧時,情況是比較糟糕的,產生了一種逃避心理,對現實厭惡反感。”

胡安焉説,促成他寫作的正是這種逃避心理,“我把寫作的價值看得很崇高,把現實看得一文不值。一開始,我的心態就是那麼幼稚的。儘管這時候我已經30歲了。”

在女裝店的最後幾個月,胡安焉經常利用空閒時間閲讀小説,讀陀思妥耶夫斯基、雷蒙德·卡佛、塞林格。這讓他更加堅信,應該做自己喜歡和擅長的事,比如寫作。

經營女裝店的經歷並不愉快,卻讓胡安焉攢下了幾萬塊錢,這也成為他“脱產”寫作的資本。

2008年,胡安焉在南寧經營的第二家女裝店開張 受訪者供圖

在胡安焉看來,他的寫作生涯真正開始於2009年10月。當時他寫了一批取材自真實經歷的小説,貼到一個文學論壇上和其他寫作者交流。不久後,有些作品被髮表在文學期刊上,但稿費很低。

這段寫作的日子持續了兩年多。胡安焉覺得,寫作不能算一份工作,但他對待寫作的認真和投入要超過自己做過的所有工作。

2011年,胡安焉再次被拉回到工作中。此後幾年,他又換了很多工作,也去了很多城市,反覆地處在打工和寫作兩種狀態中,“當我去打工的時候,我就無法寫作,光是工作本身就極大地佔用了我的時間,同時它還透支我的情緒,令我在下班後也只想放鬆和減壓,而無力思考其他。”

“很多人可能誤解了我的經歷”

2019年11月25日,是胡安焉在品駿上班的最後一天。之後,失業的他回了趟雲南和廣東。等到2020年春節再次回到北京時,新冠疫情已經暴發。賦閒在家的胡安焉乾脆重拾寫作。

他開了微信公眾號,也重新開始更新豆瓣日記,發的大多是隨筆。胡安焉沒有把這些隨筆看成“作品”,他的目標是長篇小説,隨筆只是熱身,但其中有一篇《我在德邦上夜班的一年》卻出乎意料地火了。

這篇隨筆記錄了他2017年5月到2018年3月在德邦物流廣東順德陳村樞紐幹夜班理貨員的經歷,到目前為止,在豆瓣獲得3700多次轉發,10000多個點贊。

文章得到熱烈反響,胡安焉震驚之餘,也想過大家為什麼會喜歡這篇文章,“大多數從事這類工作的人缺乏文字表達能力或不善於表達。我在德邦的時候,一些同事除了自己的名字之外,可能其他字都寫不好,還有人甚至小學都沒畢業。我描寫的那種工作方式和環境,對很多人來説是陌生的,他們可能覺得這是一個新的信息。”

德邦陳村樞紐附近石洲村的招工牆 受訪者供圖

在胡安焉看來,很多人可能誤解了他的經歷,認為他是一個沒讀過什麼書的人,為了生計被迫從事體力勞動,並出於愛好去寫作。“不少讀者給我的反饋是報以同情,覺得像我這樣幹體力活的人,肯定是沒有接受過太多教育,沒有受過寫作訓練,所以能寫出這種文章就是天分。實際上我都寫了10多年了,我從事體力工作也是最近幾年才開始的。”

“我沒有主觀地去誤導別人,我之前寫的日記都沒有隱藏,只要網友想看都能看到,但大多數人不會特地去看,可能只讀到這一篇文章,對我產生了一種錯位的同情,從而對我報以更大的關注或熱情。”

這讓胡安焉有些惶恐。

過去,他在豆瓣發文時都會順手把讚賞功能打開,但在《德邦》之前,他從來沒有被打賞過,也沒想過真能收到打賞。《德邦》發佈後短短几天,他收到了1000多元打賞。

從這以後,胡安焉再也不敢開讚賞功能了,“我懷疑有些給我打賞的人,可能收入都不如我高,我接受打賞就像騙人一樣。我在品駿快遞的時候,一個月工資有7000左右,公司還給我買五險。”

《德邦》一文讓胡安焉受到了更多專業人士的關注。2020年4月,文學機構“副本製作”的兩位編輯聯繫上胡安焉,跟他約稿,鼓勵他嘗試非虛構寫作。

胡安焉坦言,當時他對非虛構這種形式知道的不多,也一直沒弄清楚非虛構到底是什麼意思。

“我和‘副本製作’的兩位編輯溝通,想了解非虛構大概要怎麼寫,有沒有模板,有沒有好的案例。他們並沒有這樣的東西。但他們告訴我,我的寫作能力、經歷、性格,這些因素單拎出一兩樣,可能會和其他人重合,但結合在一起,可能就不會再有另外一個人。”

在和編輯溝通之餘,胡安焉也專門去找了一些書來讀。不久後,他寫下了反映自己在北京送快遞經歷的《派件》,這個版本有3萬字,主要在文學愛好者中傳播。2021年6月,《派件》以《我在北京派快件》為題,發表在了《讀庫2103》上,更多讀者看到了胡安焉的經歷。

等到2023年新書出版時,胡安焉已經把這篇文章擴寫到4.7萬字,文章也有了新標題——《我在北京送快遞》。除了這篇,胡安焉擴寫了早前發在豆瓣上的《我在德邦上夜班的一年》和《在上海打工的回憶》這兩篇,並重新寫了一篇關於自己早年工作經歷的自述。這些內容一併收入在新書中,《我在北京送快遞》也成了新書的書名。

“這些工作沒有那麼田園詩意”

離開品駿快遞後,胡安焉沒有再去工作,這三年來他靠着之前攢下的十萬多元存款和稿費生活。

他最近剛和女友登記結婚,妻子是早些年在文學論壇上認識的,也喜歡寫小説。“我們生活習慣都很節儉,沒什麼家庭負擔,經濟方面的壓力不大,可以有更多的選擇空間。”

“在一般人看來,我肯定是任性的,這種任性可能是建立在我先天的幸運上,那就是父母沒有給我什麼贍養壓力。”

“但我們現在的生活狀態,其實也放棄了一些東西。”胡安焉説,“首先,我和我妻子價值觀比較一致,我們都認同沒有回報的寫作的價值。其次,我們不打算要孩子,我們的收入根本養不起孩子。第三,我們登記結婚沒有通知任何朋友,一分錢沒花,也沒有擺宴席,沒有金錢投入。我們把這些錢都省下來了,大多數人可能省不了,只能硬着頭皮去扛。”

接下來,胡安焉有一個長篇小説的計劃。他坦言,相比非虛構,自己還是傾向於寫小説。“非虛構對我來説,只能寫自己的經歷,但我的經歷是有限的。我不能像何偉(Peter Hessler,美國非虛構作家、記者)那樣,可以為了寫一個主題,專門去體驗或者做採訪,我不具備這種條件,主要是我沒錢,也沒那個能力。”

“到目前為止,我寫的全部都是自己的親身經歷,是已經結束了的經歷,這些經歷包括現在出的這本書的內容以及另外寫的大約20萬字,已經差不多把我想寫的都寫完了。接下來我還是隻能回到小説,因為小説的可能性是無限的,天地也是無限的,只是讀者很少。”

胡安焉近照 受訪者供圖

胡安焉説,他不會把寫作當成職業,目前的存款和新書版税收入尚能維持他和妻子的生活,要是將來經濟條件不允許了,他還會再找工作。

近20年的時間裏幹了19份工作,胡安焉在打工人和寫作者的身份中來回切換,網友也在他的經歷中讀到了另一種人生。

近年來,越來越多學歷尚可的年輕人渴望逃離職場內卷,去體驗不同人生,或是出於就業壓力“脱掉長衫”。在豆瓣,去年11月才成立的“輕體力活探索聯盟”在半年內就擁有了4萬多名組員;在微博,“保安已經當得不想離職了”“985畢業生選擇去做體力活”等話題頻頻衝上熱搜。

但在胡安焉看來,體力活並沒有想象中那麼容易。

做德邦理貨員期間,灰塵混合着汗液,在胡安焉手臂上留下的污漬 受訪者供圖

“我之前做的那些工作,我懷疑普通大學生根本幹不了,當然能幹的也有。事實上我看到很多從農村出來,過得很苦的人到了德邦也適應不了,試完工後,真的能留下來的不到一半。這些工作真的沒有那麼田園詩意,沒有那麼美好、那麼自由。送快遞可能沒有半夜分揀那麼累,但也是日曬雨淋。”

胡安焉認為,如果年輕人真的喜歡從事簡單的勞動工作,當然也可以去嘗試,“幹了之後發現自己喜歡這份工作,那就最好,如果發現和自己想象中不一樣,就説明他之前沒有看清楚自己。真到了這一步也沒什麼大不了,人生是需要不斷地犯錯,在錯誤中成長,咬咬牙扛過去就行了,但是不要去抱怨。”

“每個人都有責任去看清楚自己,對自己的選擇負責,不要僅僅因為討厭眼下自己所擁有的工作,對現在的處境不滿意,就去想象、去美化、浪漫化另一種不同的人生。”胡安焉説。