徐文海:辱罵算不算虐待?同居算不算家庭成員關係?包麗案的幾點啓示

【文/觀察者網專欄作者 徐文海】

6月15日,北京市海淀區人民法院針對被告人牟某涉嫌虐待罪一案做出了宣判,以虐待罪判處被告人牟某有期徒刑3年2個月,並同時判決了刑事附帶民事的賠償。3年2個月的刑期,在網民和被害人家屬看來過輕,據報道被害人近親屬已提請抗訴。

從法條沿革的角度看,79年刑法182條規定了虐待罪,將其歸納到妨害婚姻、家庭罪一章,侵犯的客體是家庭成員在家庭中享有的平等權利。

97年刑法的修訂刪去了79年刑法中妨害婚姻、家庭罪的類罪名,將虐待罪等六個罪名歸入了新刑法分則中的侵犯人身權利、民主權利罪一章之內,如此虐待罪侵犯的客體也就不單純限於需要刑法保護的婚姻家庭關係,表明刑法更重視個人的人身權保護。

然而,97年刑法刪除了妨害婚姻、家庭罪一章,從外表看好像去除了虐待罪的婚姻家庭色彩,但97年刑法並沒有對虐待罪的具體規定做相應調整,虐待罪的對象依舊是“家庭成員”。

自此定格為刑法260條:

虐待家庭成員,情節惡劣的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致使被害人重傷、死亡的,處二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪,告訴的才處理,但被害人沒有能力告訴,或者因受到強制、威嚇無法告訴的除外。

雖然致人死亡的虐待案件法律上確實存在7年以下的可能性,然而通過檢索案例,我們發現高刑期的案件大多發生在物理性的虐待直接導致了被害人的死亡結果這類案件中,類似於本案非物理性的虐待導致自殺(間接導致?)的情形較為少見。尤其通過加害人“積極”送醫以及支付醫療費等情形,“綜合考慮犯罪的性質、情節、社會危害性及其認罪態度等因素”,從罪責刑相適應的角度來看,本案判決的刑期可能沒有過大的不恰當之處。

從本案裁判説理中,我們更多的關注到兩個在虐待罪中較為有特色的地方,第一個是辱罵與虐待的關係,第二個是家庭成員的認定。

本案説理中提到“從辱罵的言語內容、辱罵行為發生的頻次、時長、持續性以及所造成的後果而言,被告人牟某對被害人的辱罵行為已經構成虐待罪中的虐待行為”。根據《關於依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》第17條,我們可以清楚的瞭解到,凡有對被害人肉體和精神進行摧殘、折磨、迫害的行為都可以成為虐待行為。就行為方式而言,既可以是積極的作為,例如毆打、謾罵、侮辱、限制自由、強迫超負荷勞動等,也包括消極的不作為,如有病不治、不給吃飽飯、不給穿暖衣等。當然純粹的消極的不作為是無法構成本罪的,僅能構成遺棄罪。

換句話説,必須在有明確的積極的行為的情況下才能構成虐待罪,而這種行為卻不僅僅限於物理性的肉體傷害,也包括謾罵、凌辱人格等精神迫害。肉體傷害和精神迫害之間的比例無需強調,然後這種“虐待”的行為同時需要滿足“經常性、一貫性”以及“行為惡劣”兩個程度要件。

偶發性的打罵也許因其“家庭暴力”認定的可能性,會出現在離婚訴訟這一民事案件的理由中,但觸發不了虐待罪這一刑事處罰的燃點。進而,刑法260條1款中的“情節惡劣”則既要考慮行為本身,也要考慮被虐待人的情況。行為性質上,虐待動機卑劣、手段殘酷、持續時間較長、屢教不改等等均落入該範圍;被虐待人情況上,被害人是年幼、年老、病殘者、孕婦、產婦等等特殊人羣則更加需要考量,對他們進行虐待的行為認定可以較之一般受害人而言標準有所減輕。

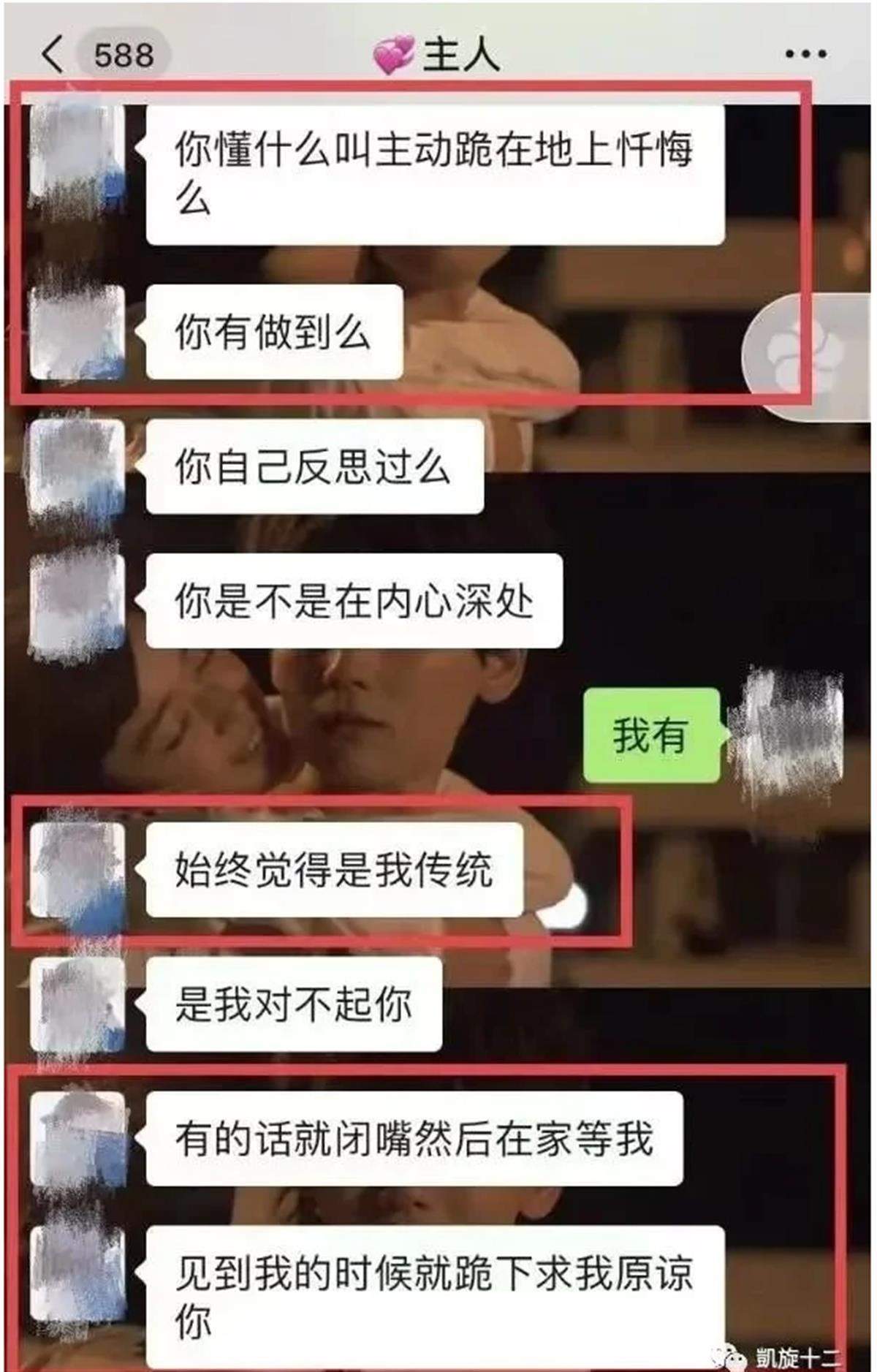

結合本案判決説理以及已有報道來看,長時間的人格否定、要求“打胎”換取心理平衡等行為,確實因被告人“反覆實施的高頻次、長時間、持續性辱罵行為”而當然的應當認定為虐待罪中的“虐待行為”。

牟某與被害人生前聊天截圖

如果説辱罵與虐待的關係能夠得到一致認同的話,被告人與被害人之間家庭關係的認定則不免會產生一些不同的看法。嚴格而言,對刑法260條1款“家庭成員”一詞的定義,最貼近的解釋出現在了民法典1050條3款中,即“配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬為家庭成員”。

此外,全國人大常委會法工委刑法室對刑法修正案(九)解釋與適用中提到:

“這裏所説的‘家庭成員’,是指在同一家庭中共同生活的成員,如夫妻、父母、子女、兄弟、姐妹等。根據我國有關法律的規定,家庭成員關係主要有以下四種情形:一是由婚姻關係形成的家庭成員關係,如丈夫和妻子,夫妻關係是父母、子女關係產生的前提和基礎;二是由血緣關係形成的家庭成員關係,包括由直系血親關係而聯繫起來的父母、子女、孫子女、曾孫子女以及祖父母、曾祖父母、外祖父母等,也包括由旁系血親而聯繫起來的兄、弟、姐、妹、叔、伯、姑、姨、舅等;三是由收養關係而形成的家庭成員關係,即養父母和養子女之間的關係;四是由其他關係所產生的家庭成員關係,現實生活中還存在區別於前三種情形而形成的非法定義務的扶養關係。”

如若對照以上兩個解釋,尚未屬於配偶的被害人以及被告人之間的同居關係,可能並不在家庭關係(成員)的認定對象中。

然而反家暴法37條:“家庭成員以外共同生活的人之間實施的暴力行為,參照本法規定執行”,這樣的表達給擴大家庭成員的範圍帶來了擴大解釋的可能性。而四部委聯合出台的《關於依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》則指出:“發生在家庭成員之間,以及具有監護、扶養、寄養、同居等關係的共同生活人員之間的家庭暴力犯罪,嚴重侵害公民人身權利,破壞家庭關係,影響社會和諧穩定。人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政機關應當嚴格履行職責,充分運用法律,積極預防和有效懲治各種家庭暴力犯罪。”又再次給予了即便不能認定為家庭成員,但同居關係也可以被認定為家庭暴力犯罪這樣很明確的辦案指引。

本案的裁判説理中同樣做出了這種同居的認定,“雙方不但主觀上有共同生活的意願,而且從見家長的時點、雙方家長的言行、共同居住的地點、頻次、時長以及雙方經濟往來支出的情況可以反應出客觀上二人已經具備了較為穩定的共同生活事實、且精神上相互依賴,經濟上相互幫助,雙方的共同居住等行為構成了具有實質性家庭成員關係的共同生活基礎事實,二人的婚前同居關係應認定為虐待罪中的家庭成員關係。”

從比較法的視野來看,對非傳統的實然家庭形態認定為無論民事還是刑事視角下的家庭關係是存在先例的:我國台灣地區家庭暴力防治法規定的家庭成員可以擴大到前配偶前血親姻親等;新西蘭家庭暴力法案則規定,家庭親情犯罪的主體與對象不僅包括異性夫妻,而且包括了“伴侶”和“任何按照婚姻的本質關係共同生活的人”;法國和美國同樣有將家庭暴力中的家庭關係往同居關係延伸的立法和司法動向。

然而,即便在結論上大致認可法院最終定罪量刑的前提下,仍然不免有一些冷思考。雖然本案做出瞭如裁判説理中的解釋,但自被告人2020年6月羈押至今才做出判決、判決刑期的長度等事實我們推測,本案的定罪在司法內部也可能並未形成統一意見。

首先,無論是反家暴法還是四部委的意見,我們都很明確的發現,法律是嚴格區分家庭成員和其他共同生活的人這兩個羣體的。換句話説,即便最終認定被告人可以適用家庭暴力犯罪進行處罰,其依據並不是家庭成員(範圍)的擴張,而是家庭暴力犯罪主體的擴張。即,同居也可以構成家庭暴力犯罪,而不是同居也可以構成家庭。

這從刑法修正案9增設260條之1的虐待被監護、看護人罪這一條文就可以看出。對未成年人、老年人、患病的人、殘疾人等負有監護、看護職責的人虐待被監護、看護的人,情節惡劣的,處三年以下有期徒刑或者拘役。學界曾經也有將這類人擴大到家庭成員中,進而通過擴張解釋以適用260條虐待罪。然而立法最終否定了這種理論,通過增設新罪名來實現了法益保護,這種對家庭成員範圍的嚴守使得本案説理通過創設“實質性家庭成員關係”這一概念來擴張解釋“家庭成員”的範圍這一解釋路徑產生了動搖。

其次,本案中被告人與被害人之間的共同生活是否可以定義為同居關係,可能也有探討的餘地。從比較法的角度以及四部委意見中將同居與監護、扶養、寄養並列這樣的表達中,我們發現,一般意義上的同居關係無論從共同生活形式、共同生活時間、對外表示等角度可能都有更為嚴格的要求。各國將同居關係更多的理解在非傳統的實然家庭關係這一視角下,而對於在校生、各自無獨立經濟來源的校外共同生活定義為一種同居關係,是否有更嚴密探討的必要性可能值得我們思考。

裁判的行為規範效果是我們對司法判決的期待,公權力判斷在情感衝突中扮演角色的程度,一定會影響到其他人在之後如何處理情感關係。期待每個人更為嚴肅理性的對待自己的感情關係,自己的生命為重,渣男不值得。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。