歐樹軍:認證制度革命如何推動美國的國家治理現代化

【文/歐樹軍】

2019年夏秋之交,我到美國耶魯大學訪學。作為一個外國人,我被告知需要去耶魯大學所在的紐黑文社保局申請一個社會安全號碼。儘管是美國最早的城市,紐黑文本身並不大,而且據説多數地產均被財大氣粗的耶魯大學買了去,所以其實可以説紐黑文在耶魯大學。

在拿到耶魯大學校方的介紹信之後,我來到了不遠處的紐黑文社保局大樓。社保局大樓門外人流如織,看上去和其他場所沒有什麼分別。但一進入大門,我就看到荷槍實彈的警察正在要求每個來社保局的人做安檢,抽掉腰帶,脱下鞋子,提着褲子,走過安檢門,才能整理衣裝,坐電梯上樓。

我過了安檢,上樓來到社保局的辦事大廳,又看到兩個荷槍實彈的安保員在並不大的房間裏維持秩序。這種外鬆內緊的政府部門的事實緊急狀態,其實是美國“9·11事件”以來的常態。在這之前,我曾經歷過新加坡政府的安檢,同樣嚴格,但並沒有像美國這樣由荷槍實彈的警察在現場警戒守衞。

我到美國之前,從書本上研究過美國社會安全號碼。到美國之後,這種對美國政府部門緊張氛圍的親身感受,促使我思考社會安全號碼究竟有什麼用。

一張美國社會安全卡的正面樣式

原來,在美國,社會安全號碼並不是一組簡單的九位數字。這組小數字有着大用途,每個人的生命歷程都與之須臾不可分離。美國的金融體系偶爾認護照,電子商務主要認信用卡,而辦信用卡必需社會安全號碼,油商只認社會安全號碼,車行也要社會安全號碼。普通人要想獲得公共服務、商業服務、金融服務、生活服務,都離不開這組小小的數字。

也正是這組小數字,讓美國實現了從靜態的紙質檔案社會到動態的電子信息社會的轉型,讓美國各級政府的政治行動有了相對可靠的社會知識基礎,讓美國社會從渾濁狀態中清晰起來。

信息社會在美國的興起,與其現代國家的創建同步。從建國之初起,美國就學習歐洲經驗開始了定期人口普查。在殖民地時代,英國貿易局對13塊北美殖民地做過近40次人口調查,但沒有做過全境普查。在獨立戰爭時期,為了滿足戰爭開支需求,大陸會議決定由各殖民地按人口分攤軍費,因此要求各殖民地進行普查,但最終只有馬薩諸塞和羅德島兩地執行。

從獨立建國開始,美國對社會事實產生了比歐洲國家更為濃厚的認證興趣,這主要是為了確保政府能從社會中汲取充裕的財政資源。從獨立建國直到內戰時代,美國在財政上屬於關税國家,政府收入主要來自外貿,收集對外貿易信息因此成了聯邦政府的首要職權,這也正是美國第一部關税法即《漢密爾頓關税法》的重要內容。

美國歷史上的第一次普查,由聯邦政府依照憲法授權在各州進行。但在1790至1840年之間,人口普查非常簡單,因為美國當時還是個農業國家。在內戰之後,美國向工業化國家邁進,美國政府的認證需求不斷增強。圍繞是否常設普查局,美國內部爭論不休,美國內政部於1849年3月左右獲得普查權,但仍然沒有設立常設政府機構。

1850至1910年之間的60年,是美國認證制度的改革期。從1850年開始,普查報告統一由設在首都華盛頓的普查局彙總、撰寫、分類、編制。美國最終在進步時代將認證制度作為現代國家的基本制度確立下來,於1899年成立了常設普查局,並自1903年起從內政部劃歸商業勞工部,商業勞工部也就是今天商務部的前身。

當今美國互聯網治理的主要政府部門,也正是隸屬商務部的電信與信息管理局。隨着商務部普查局的成立及其承擔的第十三次普查的進行,美國在100多年前轉型為“認證國家”,認證單位逐漸個體化,併兼容身份、財產、福利和社會經濟認證,美國開始走出低效認證困境。

20世紀20年代,既是美國自由放任資本主義、社會達爾文主義大繁榮大發展的十年,也是史無前例的全國性犯罪浪潮席捲美國的十年,美國第一個非電子化的全國犯罪認證系統由此孕育而生。

美國聯邦調查局首任局長埃德加·胡佛

1929年,美國聯邦調查局首任局長鬍佛(任職長達48年,1924—1972),成功遊説國會批准將該局的認證司升級為常設部門,正是該司建立了美國第一個全國犯罪認證系統。當然,這個系統的系統化程度並不高,不真實、不準確、不全面的問題隨處可見。在分權思想影響下,美國各級政府之間也並不互聯互通,各州內部的犯罪記錄信息分散在幾百個部門,只有少數大城市出於安全理由建立了各自獨立的系統,當時的犯罪記錄仍然依靠郵政線路傳送,耗時很長。

20世紀40年代末,美國的地方、州與聯邦三級政府之間首次通過電報傳輸犯罪記錄,但僅限大案要案。20世紀50年代末,美國刑事司法部門開始使用電腦,但主要用來發工資,做內部審計。20世紀60年代,美國處在向現代社會轉型的關鍵期,社會、經濟和文化各個方面都處在鉅變之中:

在人口結構上,“嬰兒潮”一代長大成人,南方農民湧入城市,外國移民迅速增加。在城市化進程上,城市化率快速上升,但走在“快車道”上的是郊區的城市化,內城卻在衰落,成了少數族裔的聚集地。在經濟發展上,經濟衰退導致失業激增。在社會生活上,民權運動此起彼伏,準軍事化的警察力量和國民警衞隊成為出於社會安全理由頻頻動用的國家機器。一旦人處於高度流動狀態,而身份、財產等基礎信息卻無法跟着人走,就會讓原本就已十分嚴峻的社會安全狀況變得更加糟糕,福利欺詐現象也會愈演愈烈。

解決這些社會問題的出路,不僅在於人稱“美國第二權利法案”的大量社會立法,而且也極大地得益於全國犯罪認證制度的建設,這正是20世紀60年代至90年代美國信息社會興起的時代背景。正是在這三十年中,美國藉助信息技術重塑了自己的權力結構,創造了一系列影響深遠的政治制度,通過犯罪信息、税收和社保等領域的數據庫治理,社會生活的基本面清晰展露在國家面前。通過將認證嵌入大型社會治理,美國開始變成一個真正的現代社會。

早在1994年將互聯網民用化、商用化、國際化之前,美國已經將自己建設成為高度整合、互聯互通的“數據庫國家”(Database Nation)——美國社會已經變成了標準化、清晰化的信息社會。沒有信息溝通技術所帶來的治理創新,沒有把分散在各個政府部門的公共檔案整合成常設泛在的全國數據庫,羅斯福的“新政”、杜魯門的“公平施政”、約翰遜的“向貧困宣戰”和“偉大社會”計劃,都可能陷入大規模身份、財產、福利和社會經濟欺詐的沼澤地;尼克松也無法兑現其控制犯罪、恢復秩序的政治承諾,里根無法掀起其經濟新自由主義與文化保守主義合體的“新公共管理”驚濤駭浪,布什更無法佈下反恐的“天羅地網”,奧巴馬政府也無法建設“家長制自由主義”的“簡化政府”。簡言之,沒有透明的信息社會,美國的國家力量不會變得如此強大。

信息時代也是美國現代犯罪認證制度的成熟期。從約翰遜到福特,作為全國公共意志、公共利益的最高維護者,美國總統屢屢試圖謀求建立全國犯罪認證制度的政治共識。

1965年,約翰遜建立了總統執法與司法行政委員會,並提議制定《執法協助法》,這部法律很快出台並獲得國會兩院正式通過。1968年,總統執法與司法行政委員會發布報告稱:美國有20萬科學家和工程師在幫助美國政府建立軍事信息系統,在預防控制犯罪上卻投入太少,必須儘快建立一個全國犯罪認證系統。

美國需要一個電子化的全國犯罪認證系統,但圍繞這個系統究竟應該由誰來控制,行政部門、立法部門還是司法部門,以及如何對刑事司法信息進行憲法約束上,聯邦、各州以及各種社會團體之間爭論不休,最大的阻力來自美國國會。整個20世紀60年代直到70年代初期,美國國會多次拒絕建立全國數據中心和聯邦計算機系統。

上世紀70年代美國國家犯罪信息中心的檔案存取設備

1974年11月,轉機來臨。美國國會在準備通過1974年《隱私法》時遇到阻力,因此同意授權國內税務總局、社會保障局、聯邦調查局和國防部分別建立自己的數據庫,但禁止它們互聯互通。但是,時任美國總統福特威脅國會説:如果國會不把這一最為重要的限制條款的監督機構(也就是“隱私委員會”),從政府部門降格為研究小組,自己就否決這一法律。國會最終妥協。但事實上,效忠於總統的白宮行政管理與預算局仍然拒絕執行上述限制原則,高度整合的全國信息系統從此在美國大行其道。

美國的兩大政治力量自由派和保守派也就此達成了共識,儘管分別出於不同的立場。自由派認為,只有這樣才能將新政自由主義所確立的各項社會經濟政策遺產傳承下來。保守派雖然反對大政府和福利國家制度,但卻同樣依賴全國信息系統來處理福利欺詐和犯罪問題。

最終,聯邦調查局獲得授權,通過設立國家犯罪信息中心(National Crime Information Center)和國家犯罪記錄數據庫(National Computerized Criminal History System),組建全國統一的犯罪信息系統。當時,各級政府分別掌握總數為1.95億份的犯罪記錄,3500萬份在各州政府手中,2500萬份在聯邦政府手中,1.35億份在地方警察局,國家犯罪記錄系統將這些信息史無前例地整合在了一起。

到了1980年,美國的國家犯罪記錄系統已累計存檔超過1.95億份犯罪記錄,幾十萬份逮捕令,美國全部勞動力中有3000萬人有犯罪記錄。在美國曆史最悠久的國家系統中,聯邦調查局認證司(Identification Division)擁有2200—2400萬份指紋卡,1.9億平民和軍人的指紋,涵蓋美國超過半數的成年人。1984年,國會通過了《1984年減少赤字法》,徹底放棄了1974年隱私法的保護立場。

為了減少赤字,國會未經任何辯論就立法要求:全美各州均須加入聯邦的全國數據整合、比對與關聯繫統,以認證食品券、醫療補助、家庭撫育補貼以及很多其他相關福利項目的受益人資格。美國的全國信息系統由此崛起,美國人被分門別類記錄在各種不同的國家數據庫之中,包括5000萬社保受益人、9500萬個體納税人、7500萬法人納税人、3000萬食品券領取人、1060萬家庭補貼受益人、3000萬罪犯、2億公民指紋、4000萬老人額外保障受益人、2000多萬醫療補貼受益人、6000多萬私人醫保被保險人、5100萬個人信用卡持有人、6000—7000萬信用記錄等。

通過聯邦調查局的全國犯罪歷史系統審查是美國民眾就業、擁槍等活動中必不可少的一步

值得注意的是,聯邦調查局的全國犯罪歷史系統不僅僅是刑事司法行政體系,它同時也是美國的就業篩選工具。在2400萬個人指紋和犯罪記錄中,超過一半的使用量是為了就業篩選,僱主在決定是否僱傭某個求職者之前,都會通過這個系統來調查求職者的背景,這使之成為美國最大的就業篩選器。因此,它實際上也是美國歷史上最大的“黑名單”系統。美國9000萬就業者中,有犯罪記錄的3000萬人都在這個系統中。

不僅如此,全國犯罪歷史系統還是一個全國信息與身份中心,整合了6萬個刑事司法機構及其50萬從業人員,幾千個其他政府機構以及從地方學區到美國銀行等各主要部門的僱員,這個過程被稱為“地方職能的國家化”。該系統還涵蓋了7000萬現役和退役軍人、國防承包商和從業人員、核工業從業人員、聯邦僱員以及其他需要聯邦調查局備案的人員。

此外,美國商務部普查局擁有1790年以來的人口和個人身份數據,國內税收總局擁有自1933年以來的公民收入和納税申報信息,社保局擁有自1937年以來2億多人次的醫生收入信息、醫保、教育、福利和社保數據,公共衞生局全國衞生統計中心擁有1960年以來的公共衞生醫療和人口學記錄。

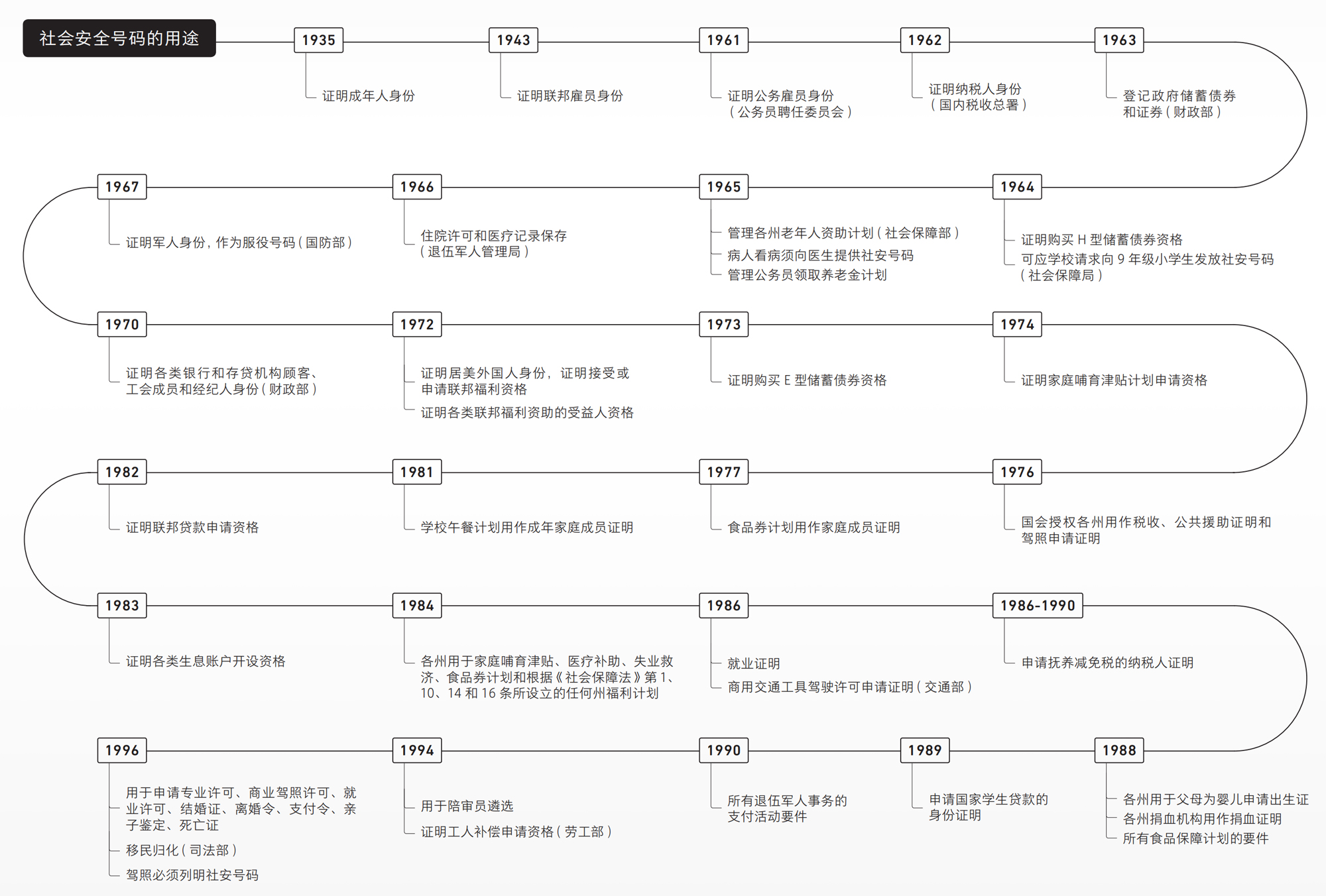

在各種全國數據庫中,社會安全號碼是最為重要的樞紐。1935年《社會保障法》所建立的養老保險制度,以全體美國人的納税調查為前提,每個就業者均需申請一個社會安全號碼。1960年開始的社會保障數據庫,將社會安全號碼與1937年以來所有美國人的姓名、收入、福利及其領取記錄、住址變更等情況關聯起來。社會安全號碼的用途不斷擴展,成為美國最為重要的認證機制。

摘自:歐樹軍《靈境內外:互聯網治理簡史》

如“社會安全號碼的用途”圖所示,自1935年以來,美國普通人日常生活的方方面面都與社會安全號碼關聯在一起:從中央到地方,從政府機構到私人部門,個人福利號碼不僅用於證明公職僱員、軍人、陪審員、外國合法居留及入籍等合法身份,也用於證明納税人、減免税資格、開設銀行賬户、申請貸款等基本經濟活動,用於申請生育津貼、就業資格、失業救濟、工人補償、公共援助、食品券、學校午餐補助、醫療補助、退伍軍人福利等福利項目,用於申請出生證、結婚證、離婚證、死亡證等個人生活的重大事項證明,還用於申請各類駕照、專業資質、支付令、親子鑑定等重要的社會經濟事務。

通過社會安全號碼這種認證機制,美國在國家與普通人之間建立了順暢的溝通渠道,將個人的各種身份、經濟和社會特徵整合起來,建立了有效的國家治理體系,構建了社會安全網絡。社會保障的“安全之網”,離不開以個人福利號碼為核心所建立的“認證之網”。這是現代人不得不接受的政治現實,正是現代人對國家公共服務的需求,讓國家有能力建立“認證之網”,進而構築社會安全之網。

社會信息化成為國家治理化的前提,互聯互通的基礎認證制度成為社會治理的抓手,它可以重塑權力的組織、控制、後勤和溝通方式,它幾乎是所有政治行動的前提。從政治意願和制度能力兩方面實現基礎信息的互聯互通,是識別公民身份、軍人身份、福利受益人、罪犯、嫌疑人,提高社會透明度,減少偷税、漏税、逃税行為,減少福利欺詐,緩解信息和權力的雙重不對稱,提升政府公共服務能力,增強國家基礎能力的制度前提。

因此,推動公民身份、財產、信用等基礎信息互聯互通的過程,也是國家治理的現代化和理性化的重要一環。改造國家認證體系、實現互聯互通,是國家治理現代化很好的切入點。它非常迫切,是解決一個大型社會各種大規模治理問題的必需品;它相當可行,可在短時間內提高政府的公共服務能力;它爭議較小,更易達成社會與政治共識。

高度整合、互聯互通的國家認證體系,最可能受到的質疑在於,它是否會導致國家認證權力的過度膨脹。為了預防這一現象,現代國家通常採取以下三種方式。

首先,在認證體系中設計“消除個人可識別性”的必經步驟,除具體負責的認證機構以外,其他政府機構所獲得的認證資料,通常都是消除個人身份信息後重新編碼的純淨版即匿名版,向社會公開的認證版本更是如此,這可以鼓勵公民向國家提供準確、可靠的信息,促進信息流動與公共討論,推動人們關注信息的實際內容而不僅僅是象徵意義,保護個人的時間、位置、人身、名譽與財產免受不當侵犯等等。不過,匿名原則的具體適用範圍,關係國家、社會組織與人在認證過程中的互相監督,可以放在具體語境下具體分析。

其次,建立相對嚴密的個人信息保護法,防止個人隱私因為不必要的公開或者犯罪行為而受到干擾。當然,現代隱私法保護的主體是個人,限制的主體也是個人。自然人與法人的身份、財產、收入、行為、事務等重要認證對象,對於國家而言並不是隱私。如果國家沒有能力收集和識別這些社會事實,由此衍生的税務欺詐、福利欺詐、監管失靈、治理失靈和政治失靈,反倒更可能對社會羣體和國民個體造成傷害,而且是更大的傷害。

當然,還需要第三種限制,也就是政府信息公開,排在最前面的是公務人員的財產申報、政府預算公開並接受社會輿論監督,接下來是涉及國民福利、公共服務、公共衞生、食品安全、藥品安全、產品安全、生產安全、工程質量等重大認證事務的信息公開。

看似微不足道的認證制度革命,讓美國社會變得清晰透明,提高了美國的國家能力。它把社會事實向政府敞開,增強了政府處理複雜社會問題的制度化能力,同時也為社會大眾影響政治提供了便利渠道,讓政府的服務界面在社會壓力下變得更友好,進而提升了政治、法律和政策的有效性、合理性和正當性。

同時,它還打破了僵化的分權思維,讓國家在該集權的地方集權,在該分權的地方分權,正是在組織、控制、後勤和溝通上的革命性優勢,讓社會對於國家來説變得透明瞭。如果社會不透明,國家對社會的治理就往往是盲人摸象,難免顧此失彼,頭痛醫頭,腳痛醫腳。認證制度將政治治理所必需的社會事實匯聚到政府手中,讓政府得以通過信息技術改造政府過程,把握社會問題,回應大眾訴求。人們往往只關注信息時代的技術進展、商業進展,而忽略信息技術及其所帶來的認證革命對政治發展的巨大影響。“沒有信息化就沒有現代化”,“四個現代化,哪一化也離不開信息化”,美國也不例外。

那麼,一旦將“收集一切”作為行動指南,就像美國國家安全局那樣,信息技術所增強的認證能力,將如何影響現代人的社會生活呢?

1994年,加拿大社會學者大衞·里昂(David Lyon)在其監控研究的開山之作《電子眼:監控型社會的崛起》(Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society)中反覆追問的這一問題,同樣值得我們深思。

四十多年前,管理控制論的開創者、英國學者安東尼·斯塔福德·比爾(Anthony Stafford Beer)形象地描繪了人的電子形象相對於人之本相的巨大優勢,點出了信息技術為什麼能夠推動監控型社會的崛起:信息技術讓治理者掌握了識別治理對象的強大能力,匿名不再可能,隱居不復存在,混沌得以釐清,社會事實史無前例地可能得到全面到無以復加的收集。

一旦隱私卡被視為一種低成本的反恐戰略,就有了美國猶他州全球數據監控中心、斯諾登所揭露的“稜鏡工程”“上游工程”以及更為野心勃勃的類似監控工程,這些內外監控的政府工程事無鉅細地通過關鍵詞過濾技術識別、篩選、存儲、記錄人們的語言軌、行動軌,最終將“監控型社會”升級為“信息帝國”。

本文摘自作者新書《靈境內外:互聯網治理簡史》,上海交通大學出版社2023年版

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。