聞博:在歐洲某大型金融機構工作,“組內會議都能用阿拉伯語開了”

【文/觀察者網專欄作者 聞博】

本月初,隨着一名17歲北非裔男孩在法國郊區因躲避警察臨檢而被警察射殺,法國從南到北,從巴黎到馬賽,多個城市出現打砸搶燒事件。據法國內政部長介紹,騷亂期間,每天發生在街頭的縱火事件接近4000起,法國政府被迫出動4.5萬名警察上街。

難民在法國縱火,火花一度“濺”到周邊國家。而在離法國不遠的荷蘭,政府甚至因難民政策難達一致而集體請辭。

難民問題,正讓歐洲飽嘗苦果。

“到歐洲去”

如今歐洲GDP排名前幾的國家,即英法德意西等國,無一不曾於近代在全球大搞殖民擴張。它們佔據了今日非洲的大部分領土,在瘋狂掠奪各類物資的同時,也致力於傳播母國的語言和文化,試圖培養代理人、向當地人灌輸自己的文明種族優越論。

雖然殖民體系以殖民者們未曾料想的速度瓦解了,但是文化輸出的效果絕對比槍炮所能維繫的東西長久得多。數百年來它們的確培養出了不少利益代理人,無形中也讓這些前殖民地的百姓們普遍接受了英語/法語的系統教育,為後者移居歐洲至少降低了事實上的門檻。而這些前殖民地的民眾,雖然他們的收入不見得能買得起多少前宗主國的高附加值產品,但勉強可以湊出偷渡的錢,如果談起未來想去的地方,自然是文化上最熟悉的那些歐洲“母國”。

可以説歷史上的殖民和後殖民時代的文化軟實力輸出,無意中也給歐洲帶來了今日讓自己無比困擾的移民羣體——畢竟世界上很多事物都是“雙刃劍”,培養拉攏“高級”代理人和社會精英的制度,最後也一定會帶來大量“低端”打工人。

其實一開始歐洲是歡迎這些移民的。

1961年,當時的西德由於經濟高速發展但是勞動力短缺,因此和土耳其政府簽署了招工協議,數十萬土耳其勞工拖家帶口移民德國。如今,這些土裔德國人已經有了第三代乃至第四代,人口超過300萬。

同一時期,德國的鄰居比利時有樣學樣,也和普遍説法語的摩洛哥簽訂了類似協議,引入大量摩洛哥移民從事危險的採礦工作。而如今,這些在首都布魯塞爾已佔13%的人口至少有一方的親屬來自摩洛哥。

當然類似的情況不止德國和比利時,從二戰結束後到冷戰結束前,西歐各國一共接納了近1000萬的第三世界國家移民,其中大多數來自北非和中東地區。

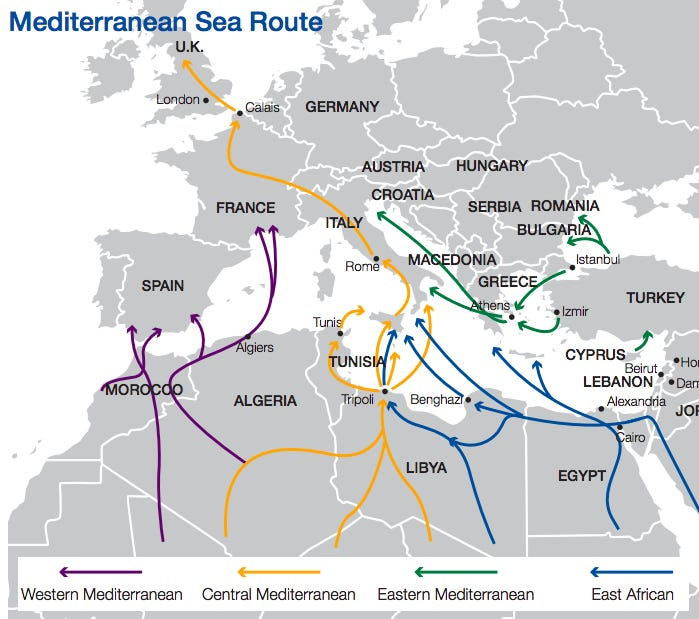

北非和中東難民進入歐洲的主要路線(圖/Business Insider)

但是60年過去,他們真的融入了當地社會,或者説為當地社會所接納了麼?

這故事得兩説。

比如筆者曾就職的某家歐洲大型金融機構裏,北非法語區移民和他們的後裔佔據不小的比例,我們常開玩笑“有些組內的會議都能用阿拉伯語開了”。當然,他們這些人的阿拉伯語有些説得也不咋樣,類似於美籍華人的漢語水平。但是他們不論出生在北非還是歐洲當地,教育特別是高等教育一定都是全法語或者英語教授的,因此在工作上並沒有什麼大問題。

但是,在北非國家能夠完成歐洲國家認可的高等教育的人並不多,更多的人語言能力有限,只能渡海而來,成為底層打工人和露宿街頭者,甚至淪為有組織犯罪的參與者。而這種情況又會反過來加深歐洲土著對他們的刻板印象和敵意,再加上迥異的宗教背景和文化習俗,經濟矛盾很快變異為文化宗教矛盾——經濟拮据的難民羣體是極端思想的最好温牀。

以筆者比較熟悉的比利時為例。2015年11月13日與14日凌晨,數名襲擊者在巴黎市中心多處地點展開恐襲,殺死逾130人,368人受傷,主要襲擊者阿卜杜勒·阿巴烏德來自布魯塞爾莫倫貝克區——離筆者辦公室兩條街。而襲擊嫌犯薩拉赫·阿卜杜勒-薩拉姆在當地被大量年輕穆斯林視為英雄,其於2016年3月18日被比利時警方拘捕,事後有大批穆斯林在拘捕現場外集結、發起騷亂以示抗議。

三天後的2016年3月22日,布魯塞爾國際機場,巴克拉伊(el-Bakraoui)兄弟倆和拉奇拉烏伊三人在機場大廳引爆重達數十公斤的過氧化丙酮炸彈,當場炸死11人。筆者前一天在此乘坐航班出差,僥倖擦肩而過。

而去年世界盃小組賽,比利時0-2負於摩洛哥隊,當晚布魯塞爾街頭人頭攢動,大量摩洛哥球迷在街頭慶祝自己的球隊獲勝,一些極端球迷甚至砸車縱火,同樣引發一系列騷亂。

一夜過後滿目瘡痍的布魯塞爾街頭,中間是被砸毀的超速行駛記錄儀(圖/比利時媒體)

當然,對這些問題進行單一的種族解釋,也未免過於簡化問題。比利時前國腳費萊尼、沙茲利就是摩洛哥裔,而那屆世界盃摩洛哥剛剛從比利時歸化了兩名摩洛哥球員,一個是亨克的18歲中場哈努斯,一個是伯恩利21歲邊鋒扎魯裏。除了球隊之外,摩洛哥裔比利時人也在當地社會中扮演了不少重要角色,在政商兩界也都很活躍。只是,這些少數個案掩蓋不了中低階層裏不可忽視的種族問題。

以上還都是存量問題,當下,存量尚未解決,增量還在源源不斷上漲。

近年來不斷動盪的地區局勢,比如敍利亞、利比亞、阿富汗、也門、馬裏以及最近一年來逃出幾百萬人的烏克蘭都進一步推高了向歐洲遷徙的難民浪潮。

據統計,目前僅在歐盟就有200多萬難民尋求庇護,其中許多人為了逃避動亂地區,也有不少人是因為氣候變化不得不踏上了艱辛的旅程。他們通常無法獲得正常的資金支持,在等待難民身份決定期間,在參與經濟活動方面,面臨嚴重的法律和現實障礙。而日益嚴峻的限制難民立法,可能會使絕望的難民遭遇更多的經濟和社會剝削。

簡單説來:想要工作?別想得太美;要福利?沒那麼容易。

比如在英國,在獲得難民身份之前移民被禁止打工。如果他們在12個月內沒有收到庇護申請的初步裁定,他們只能申請內政部指定的英國緊缺工作,如護士、社工和工程師。儘管內政部稱庇護申請通常會在6個月內處理完畢,但難民慈善機構在2021年發佈的一份報告顯示,即使是初步決定,平均等待時間也可能長達1至3年,有些人甚至要等上5年。

經濟赤貧的難民可獲得住宿,但不能選擇居住地。他們有權每週領取45英鎊的津貼,用於購買生活必需品。這一金額合計為每年2340英鎊,而一般來説,在英國,慈善機構建議最低可接受的年生活標準為25500英鎊——難民能獲得的資助還不到這個數字的十分之一。

更糟糕的是,申請者通常要等很長時間才能領到這筆津貼,許多人要等上一年。而在這段時間內,某些極端組織就會披着宗教的外衣,向這些走投無路的難民提供食物和庇護所,進而潛移默化地改造這些人的思想。

值得一提的是,並不是所有新來的難民的待遇都那麼糟糕。

俄烏衝突全面爆發後,數百萬烏克蘭難民湧入歐盟國家避難。歐盟為此出台了《臨時保護令》,該法令賦予來自烏克蘭的難民住宿、醫療、工作和教育的權利,使得他們完全不需要像其他地方的難民那般等候漫長的難民資格審查,更不用擔心被遣返。此外,歐洲庇護局(EUAA)還於2022年3月7日任命了烏克蘭應急委員會(UERB),協助執行《臨時保護令》。從去年至今,歐盟為此調撥的資金也達到了170億歐元。

顯然,這種區別對待是有原因的。

種族因素尤為突出。比如法國商業調頻電視台記者菲利普·科爾貝就在報道中“坦言”:“我們現在談論的不是敍利亞人逃離戰爭,我們談論的是長相與我們相近的歐洲人為了保命駕車離開(烏克蘭)。”

此外,歐盟國家尤其是那些位於東歐的國家,通常與烏克蘭有着更近的心理距離和歷史聯繫,因此這些國家民眾對烏克蘭難民持有更友善的態度。如波蘭和立陶宛,在歷史上就曾接納過大量烏克蘭人。

地緣政治因素自然也不可忽略。讓烏克蘭充當美國和北約的“代理人”,且戰爭仍處僵持階段,不論是出於所謂的人道主義還是戰爭利益考量,當下自然要善待烏克蘭難民。

解決難民危機為何這麼難

雖然自2015年難民危機爆發以來,歐盟已經不知道經歷過幾輪辯論與談判,試圖制定過多少政策甚至法律,但是某些核心問題在今天依舊制約着歐盟解決難民危機。

一個顯而易見的原因,便是歐盟成員國政治態度的分歧。

對於開放還是限制,一些成員國如德國和北歐國家,普遍秉持更加開放和人道主義的態度。而包括匈牙利、波蘭和捷克共和國在內的一些東歐國家,則傾向於採取更具限制性的做法。

這些分歧背後的動機,因歷史經驗、文化因素和國內政治考慮而有所不同。

移民較少的國家或民粹主義政府可能會優先考慮限制性政策,以安撫國內選民。而有移民歷史的國家,更傾向於採取開放的態度,其中以德國為代表。德國在歷史上負有排外原罪,因此政府在面對移民問題時估計也怕被人翻舊賬。但是即使是在德國,不少民間對難民問題開始轉向保守的態度,這使得德國國內政治也有越來越強的右轉趨勢。

另一個原因是地理位置與經濟地位差異,導致面對難民問題的挑戰與能力不對等。

一方面,難民羣體的最終目標國一般都是經濟較為發達的歐洲國家,如法國、德國、低地國家。然而地理上,這些國家並不靠近歐洲邊界,反而多是經濟較為不發達的國家擋在移民衝擊的第一線。

經濟較不發達國家並沒有太多動力去阻擋難民過境,畢竟難民的大多數是過境而已,對於這些國家而言,把難民“禮送出境”、“不讓一人掉隊”是最符合它們利益的辦法。

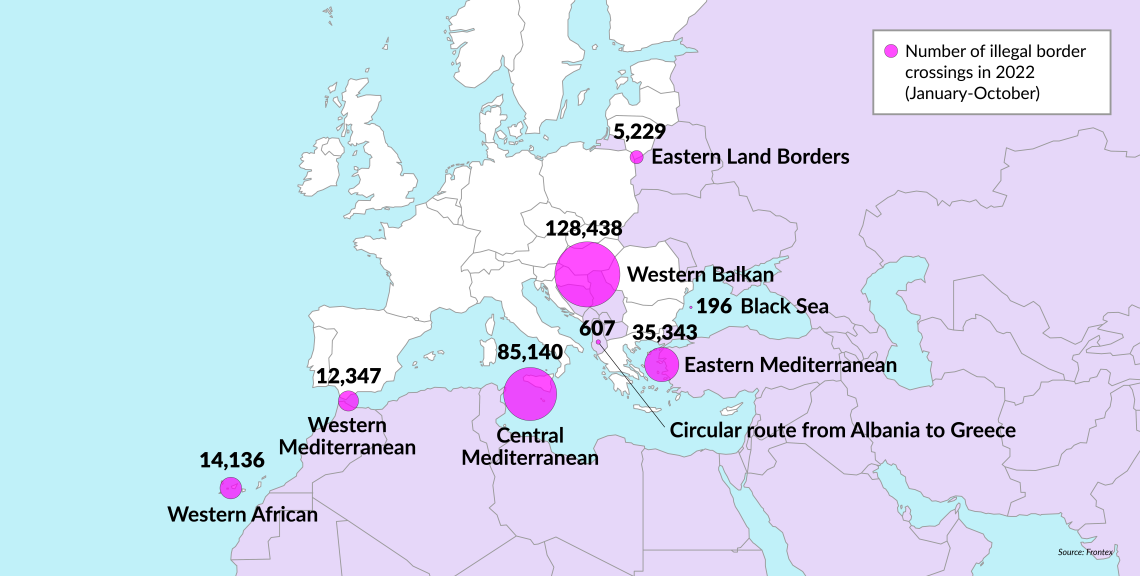

發生非法移民過境的個案數量,顯然首當其衝的不是英法德等經濟強國(圖/GIS)

然而較發達國家也不願意過多接收這些難民,而歐盟境內又沒有邊界檢查,於是皮球又被踢回那些面對難民潮首當其衝的國家,由它們負責攔截、就地安置並鑑別入境的難民,把符合庇護標準的人挑出來,其餘人員遣返。當然這些工作都需要錢,作為回報,那些經濟情況較好的國家負責掏錢,資助相對不發達的國家把難民問題留在邊界之外。

但是,誰掏錢,始終是個問題;且光掏錢,並不能解決問題。

在錢方面,僅2021年,當時新冠肆虐的高峯年,歐盟就建立了62億歐元的邊境管理特別基金用來攔截和安置非法入境的難民,同時又批准了100億歐元的移民和避難專項基金用來加強各國甄別、接納和消化難民的能力。

這筆錢最終還是要通過歐洲各國湊份子分擔的,然而有些國家既不是難民的最終目的地國也不是難民衝擊的第一線國家,例如匈牙利、捷克等等,它們既不想接納難民,也不想承擔其他歐洲國家接納難民產生的費用。所以,儘管歐洲議會近幾年來不斷試圖通過立法建立一套接納難民和分攤費用的長期機制,但是每次都由於一些成員國的反對而不能達成意見。

事情在今年有了一些轉機。本月早些時候,歐盟內政部長以法定多數票通過了對移民實行強制分配的決定,要求不願接納移民的國家為每名移民支付2萬歐元的費用。在峯會結束後的新聞發佈會上,歐盟委員會主席馮德萊恩將此形容為“分水嶺時刻”。當然,匈牙利和波蘭繼續反對這一協議,爭辯稱歐盟的任何移民搬遷制度都應該是自願的,而多數原則也犧牲了少數派的利益。

對於難民問題,布魯塞爾的歐盟官員可能也忽略了代位思考。

站在難民的角度,一套完備的難民甄別、居留和資金分配機制,只會鼓舞那些有移民動機的難民前赴後繼地奔向歐洲。而到那時,節節高攀的費用和很可能惡化的各國財政將會迫使更多國家和它們的選民選擇更保守排外的政治路線,這也將反過來加劇歐洲境內種族、民族、宗教等層面的衝突。

如此一來,7月份在法國各地上演的暴亂,或將只是個前奏。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。