塞巴斯蒂安·豪哥| 共鳴有限:非洲對“南南合作”的實際態度

【文/塞巴斯蒂安·豪哥,翻譯/國政學人】

1.引言

“南南合作”用於描述發展中國家在各領域的合作關係。20年以來,它作為一個術語,在學術界和政策界都愈發流行。“全球南方”通常被理解為全球主要發展中國家和地區所在的亞洲、非洲和拉丁美洲,因此,關於“南南合作”的大量討論也主要圍繞這一“三陸空間”開展。值得一提的是,中國和印度逐漸興起為發展合作資源的提供者,不僅擁有日益增強的政治經濟實力,更在政府層面直接推動南南合作,這是國際政策中擴大使用“南南合作”相關表述的推動力。與此同時,許多拉丁美洲國家通過建立一系列次區域和跨區域機制(sub and cross-regional mechanisms),也積極推動“南南合作”並使用相關表述。

然而,“南南合作”相關表述的使用情況並不均衡,且相關術語在聯合國和北方國家的交流場合裏的使用頻率遠多於多數發展中國家的交流場合,**證據表明,非洲學術界和政策界並未走在“南南合作”相關話語使用的最前沿。**作為南南合作的受益方,非洲國家在相關討論中被頻繁提及,但非洲各國政府本身是如何使用“南南合作”相關話語來理解國際關係還有待研究。

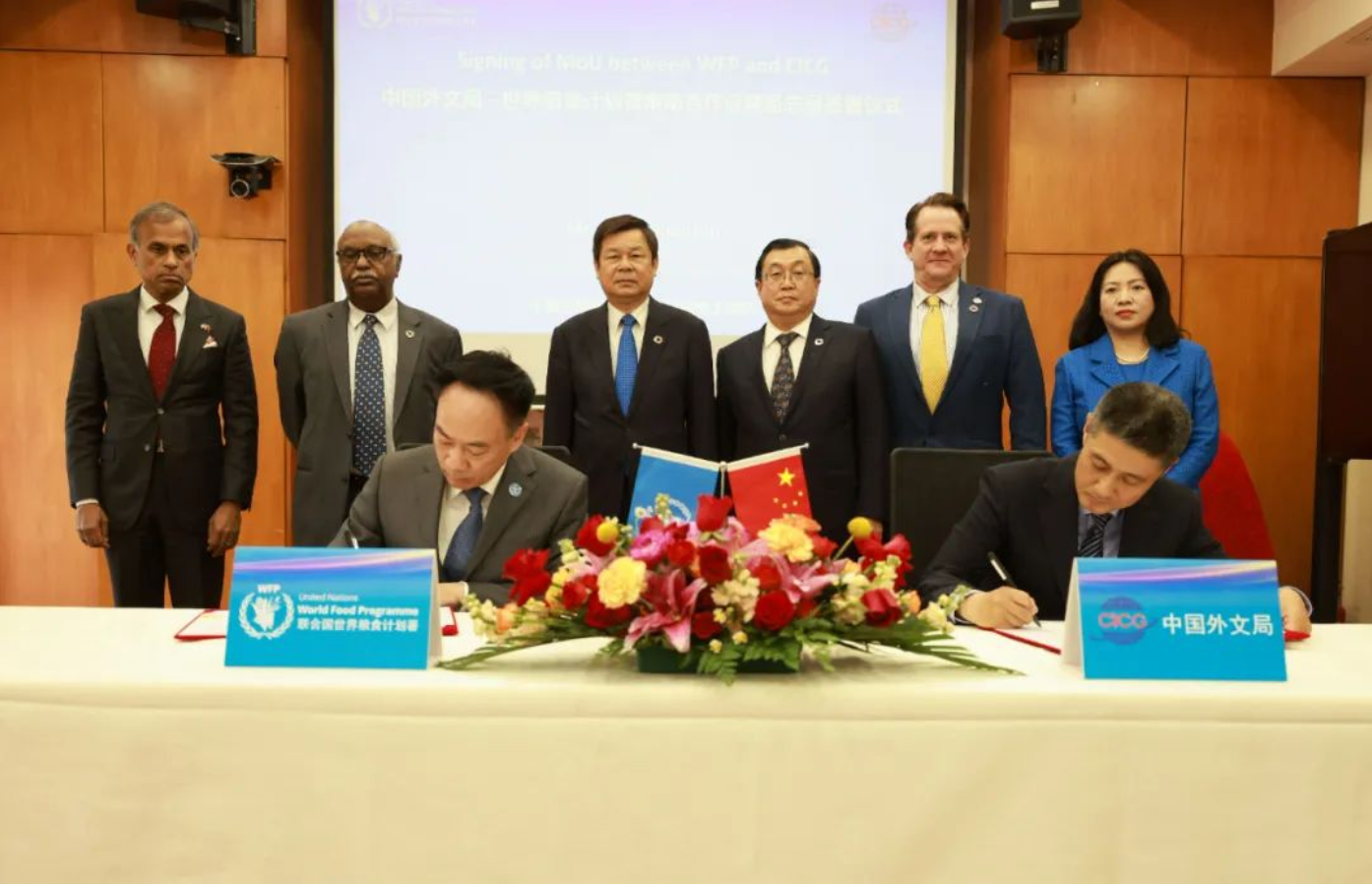

聯合國世界糧食計劃署與中國外文局簽署了關於加強南南合作的諒解備忘錄 圖自:聯合國世界糧食計劃署

本文作者研究了非洲的利益攸關方使用“南南合作”相關表述的程度、場合和原因,以及這一使用情況的影響。在公開文件之外,本文還參考了2017-2021年間對非洲政府、民間社會組織、區域機構和聯合國代表進行的150次半結構化敍事訪談。

首先,作者簡述了國際合作框架的使用(frame usage)及效果(frame effect),提出由多邊、區域和雙邊層次組成的三步分析法。隨後,作者通過檢驗,對非洲國家在聯合國等多邊場合的參與情況、非洲國家內部及其與中印兩國的區域合作情況、贊比亞與中國的雙邊合作情況進行了逐層分析。在實證分析的基礎上,作者討論了“南南合作”話語使用的影響,及其在不同層次內和層次間的轉變。作者發現,非洲的利益攸關方主要在聯合國等多邊場合提及“南南合作”,這是因為這些場合對相關話語使用有所要求或有所預期;而在區域和雙邊層次,他們則更多地使用“泛非主義”、“X+非洲”等其它話語,多數情況下並未使用“南南合作”相關話語。

2.國際合作的研究框架:一個三層分析路徑

框架有助於個體和羣體增進對經驗的認識。由於問題的建構方式會影響人們的行為,框架分析側重於話語和行動之間的聯繫。一方面,對框架使用的關注需瞭解框架的使用方式、使用者、使用場景和使用目的。另一方面,框架效果涉及具體實踐中特定框架的影響。戰略性框架使用的目的通常是在目標受眾間產生共鳴。

在不同層次,框架使用和框架效果各有不同。在國際合作框架研究中,作者採用以多邊、區域和雙邊框架實踐為中心的三層分析路徑。在多邊層面,成員國的談判語言、國際官僚機構報告中推廣的術語或新建組織實體的名稱都提供了對主導框架的洞察。在區域層面,區域內合作計劃、區域一體化進程或跨區域合作(例如洲際會議和參與倡議)是框架發揮作用的空間。在雙邊層面,兩國通過外交委員會(diplomatic commissions)或聯合合作計劃(例如通過技術和財政援助項目實施)來展示它們之間的關聯方式。多邊-區域-雙邊框架提供了一個三步分析法,用於分析與政府間合作高度相關的各互動層次框架使用和框架效果。

3.多邊框架:對“南南合作”普遍性的務實態度

“全球南方”中跨區域合作的起源通常可以追溯到1955年的萬隆會議。“南南合作”在20世紀70年代和80年代被首次提及,動員了發展中國家團結一致。在眾多多邊場合中,部分學者觀察到“南南合作”話語的重要性主要在聯合國場合擴大,從而質疑“南南合作”是否僅僅是聯合國技術官僚提議的口號或修辭。事實上,發展中國家之間的多邊合作在80年代後期確實有所下降,因為全球經濟衰退和冷戰結束促使多數國家將重點放在其國內發展挑戰上。

全球發展中國家“南南合作”的起源可以追溯到萬隆會議,圖為周恩來總理在會議中發言

然而,在20世紀90年代,“全球南方”的跨區域和次區域合作開始擴大,隨後隨着中國、印度、巴西和其他“新興經濟體”在21世紀初的崛起而迅速發展。在這一階段,南南合作的特點是發展合作、基礎設施融資、貿易和外國直接投資的大量流動。在此背景下,多邊場合對“南南合作”的提及顯著增加。在過去20年裏,在明確以“南南”話語為中心的政府間框架的基礎上,相當多的聯合國實體建立了促進和支持“南南”聯繫以及“三角合作(triangular cooperation)”的結構。

77國集團及其成員國積極推動了多邊“南南”空間的擴大。中國和印度在其中的領導角色尤為突出,並促成77國集團用“南南合作”表述取代聯合國原有的“發展中國家間的技術合作”表述,這突顯出“南方”成員國的合作範疇已從技術問題合作外溢到更多領域。近年研究表明,“南南合作”作為一種多邊合作中高度制度化的框架,已經成功地進入了全球議程,得到聯合國的正式承認,得到了大量成員國的支持,並通過戰略、工作計劃、籌資框架和以其命名的組織實體正式制度化。從每年的聯大決議到聯合國的專職部門(聯合國南南合作辦公室),再到其日益增長的影響力,“南南合作”已成為一個日益壯大的組織實體。

相比之下,非洲的政策制定者似乎對多邊場合“南南合作”框架的參與微乎其微。雖然非洲國家有時主辦關於“南南合作”的多邊會談,但這些主辦者大部分被含蓄地視為“南南合作”中的被援助者。公開信息表明,在描述其與其他發展中國家的跨區域或次區域夥伴關係時,非洲代表一直不願使用“南南”(South-South)一詞。除了南非通過IBSA(India-Brazil-South Africa,印度-巴西-南非)對話論壇和金磚國家組織明確參與“南南合作”之外,非洲國家並未在多邊場合中積極使用這一框架。

在各國駐聯合國的外交官中,亞洲外交官明確倡導“南南合作”,但非洲外交官並不以“南南合作”的擁護者自居,在多邊場合對“南南合作”制度化框架產生的共鳴有限。可以説,“南南合作”並不是非洲外交官發揮自己作用和立場的核心,但當利益相關者參與積極推廣“南南”話語或被認為希望非洲人明確提及“南南”時,他們同樣也會務實地提及“南南”話語。

聯合國網站介紹“什麼是南南合作?為什麼‘南南合作’如此重要?”

這種模式背後有多種制約因素。一些非洲外交官認為“南南合作”議程總體上是有益的,因為“它為發展中國家的需求對接了更多的空間和資源”,但由於“南北”關係的日益政治化,大多數代表傾向於謹慎使用“南南合作”的表述。**在聯合國,“北方”成員國經常要求“南方”援助國強化“南南合作”的概念界定和問責制,並增加它們對全球發展問題的貢獻,但中國和印度傾向於保持“南南合作”現有的廣泛性和包容性。**在這一背景下,非洲外交官往往認為沒有理由“縱身躍入南南合作討論”。

4.(跨)區域框架:“泛非主義”和“X+非洲”勝於“南南合作”

在跨區域合作中,非洲國家是與中國、印度或其他“南方”夥伴建立合作的最大受益者之一。南非不僅作為金磚國家和IBSA聯盟的一部分,而且作為其他非洲國家的“南南合作”資源提供者,受到了極大的關注。在區域範圍內,非洲相互審查機制(African Peer Review Mechanism)以“南南合作”為名組織了論壇會議,從比較視角討論與發展有關的問題。2019年,非洲聯盟開發計劃署/非洲發展新夥伴關係和聯合國開發計劃署聯合發表了“第一份非洲南南合作報告”(‘First African South-South Cooperation Report’),並稱贊這份報告是“南南合作”的一個重要里程碑,展現了非洲國家的重要貢獻。

儘管非洲與“南南合作”話語使用有以上的明顯關聯,其在交流過程中也嘗試推進“南南”框架,但許多公開信息表明,大多數非洲國家並未將明確使用“南南”相關表述制度化。同樣,非洲相互審查機制的“南南合作”活動以及少數非洲國家對“南南合作”全球性討論的參與只在過去幾年才開始,且聯合國在其中扮演了重要角色。這一“南南合作”表述似乎是一種輸入現象,得到了聯合國各實體的積極支持,但未必符合非洲的框架做法。

“南南合作”話語使用的這種邊緣現象也反映在非洲內部合作的關鍵框架中。非洲聯盟《2063年議程》中完全沒有提到“南南合作”相關表述。相反,“泛非洲主義”、“非洲復興”和區域“一體化”等話語一直是分析非洲內部合作的突出框架。

1945年,第五屆泛非主義大會在英國曼切斯特召開,前排右一為加納首任總理誇梅·恩克魯瑪

在與中國和印度等國進行跨區域合作時,非洲也採取了類似的合作框架。中非合作論壇和印非論壇峯會有時會提及“南南合作”,但也只是泛指全球進程從未將其作為一個關鍵框架。相反,中國和印度都利用各自的跨區域對話機制建立了“X+非洲”模式,這一模式的核心並不依賴“北方”或“南方”的相關話語。

5.雙邊框架:超越“南南”的合作

對“南南合作”話語的務實性使用也體現在雙邊層面。雖然非洲政府高級代表在聯合國討論其與亞洲或拉丁美洲國家的關係時使用 “南南 ”術語,但越是接近執行層面,“南南 ”框架就越從集體意識中消失。非洲國家和其他發展中國家的雙邊合作具有團結一致反對殖民的歷史基礎,並側重於確保在經濟和政策領域獲得“雙贏”,這些因素雖然是南南合作傳統的核心,但這些關係通常不用“南南合作”來描述。

在描述贊比亞與其他非洲國家間關係、中贊和印贊關係時,對應的雙邊框架也遵循這一模式。在描述贊比亞與其他非洲國家的經濟和政治關係時,相較於“南南合作”相關話語,“非洲區域一體化”或“非洲合作”被運用得更為普遍。在討論其與中國或印度的雙邊關係時,相關歷史淵源會經常被提及;在商討來自中國或印度的基礎設施融資、貿易、投資和技術合作時,或贊比亞在聯合國為上述兩國提供互惠支持時,“相互尊重”“互利”等原則常被提及,但“南南合作”卻沒被明顯提及。

在雙邊關係的執行層面,受訪者中的多數公務員、研究者和技術專家對“南南合作”相關含義一知半解,或在日常工作中對相關概念鮮有使用。(訪談內容參見原文)

雖然一些贊比亞的高級官員在訪談中使用了“南南”相關術語,但他們有意或無意地挑戰了地域元分類(geographical meta categories)。例如,“日本-馬來西亞-贊比亞希望三角”項目的協調員表示,這主要是贊比亞和日本之間的南南合作。即使日本通常被歸類為“北方國家”,但贊比亞受訪者卻將“南南合作”理解為非西方國家間的合作。

作者的訪談表明,對這些框架的不同理解導致非洲代表感到不安和困惑,並對由外部夥伴提出的“三角合作”或“南南合作”項目缺乏興趣。雖然贊比亞被經合組織歸為非洲“三角合作”的十大受益者之一,但贊比亞的利益攸關方對該術語感到不適,也不確定“三角合作”相關項目的要求以及這些項目與他們既定國際合作模式的匹配度,對項目獲益抱有不同預期。關於“南南合作”和“三角合作”相關術語在非洲及其他雙邊場合的使用程度,以及對其缺乏共鳴的影響,相關研究還需深入。儘管如此,贊比亞的案例研究為既有敍事帶來了全然不同的解釋。雖然非洲國家經常被用作“南南合作”和“三角合作”影響力擴大的案例,但實際上,這些國家似乎在很大程度上與這些框架保持距離。

6.代替結論:“南南合作”共鳴有限及其影響

本文分析表明,“南南合作”一詞在非洲利益攸關方中的共鳴有限。在多邊、區域和雙邊層面的互動中,大多數非洲政府官員、外交官等似乎對使用“南南”相關表述完全沒有積極主動的態度,而是持相當務實的立場。總而言之,對三個層面的分析表明,**在將“北方”作為對話中的“他者”時,“南方”才最有意義。如果沒有“北方”這個關鍵角色,“南方”作為一個框架,以及隨之而來的“南南合作”概念就失去了意義。**在聯合國等多邊場合之外,“南北”動態依然發揮作用,但“南南”相關的表述卻鮮被非洲國家提及。

在非洲利益攸關方與越來越多的夥伴積極參與合作倡議的背景下,對“南南”話語使用情況的研究有什麼重要意義?作者認為,“南南合作”的提及和共鳴程度,表明了全球辯論中的話語權和可見度的根本問題,以及既定的權力模式如何影響旨在為國際合作提供替代方法的議程。越來越多的研究圍繞着“北方”和“南方”名稱的複雜性和內部變化展開討論,本文與之不謀而合。從事“南南合作”相關研究的學者需意識到他們使用的術語可能引發的混淆,這一情況不只發生在非洲的背景下。

**總體而言,“南南合作”在非洲發揮作用有限,這表明這些看起來理所當然的用於、表述,需要經過重新思考。**事實上,廣大非洲利益攸關方對“南南”術語感到不安或明確保留,這反映出用於理解全球空間的分類模糊。本文的發現有助於繪製越來越難以通過現有分類法掌握的全球合作地圖。作者認為,關注框架的使用和效果有助於釐清制約國際合作(研究)的假設及其含義。