耶夫根尼·莫洛佐夫:人工智能的真正威脅是什麼?

【文/耶夫根尼·莫洛佐夫 譯/馬力】

今年5月,350多名技術高管、研發人員和學術專家共同簽署了一份聲明,警告稱人工智能技術將給人類帶來生存威脅。簽署者們警告説:“降低人工智能帶來的滅絕風險應與瘟疫、核戰,以及其他大型社會風險一起成為全球優先事項。”

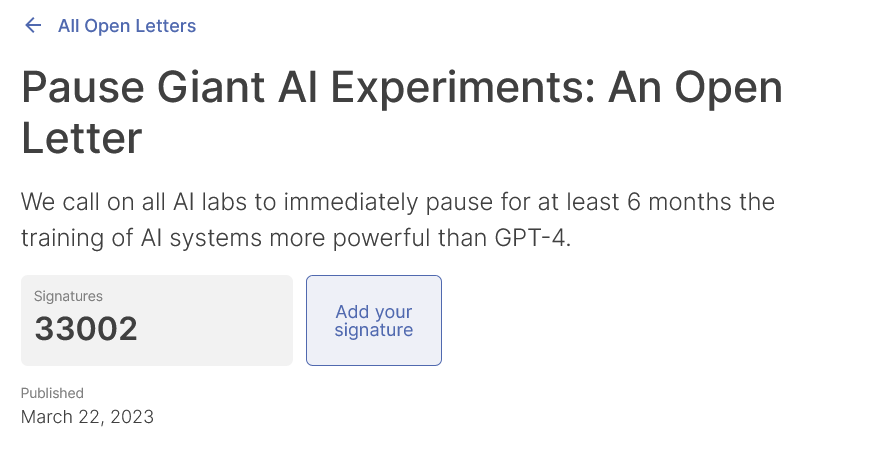

此前,埃隆·馬斯克(Elon Musk)和蘋果公司聯合創始人史蒂夫·沃茲尼亞克(Steve Wozniak)等人簽署了一封備受矚目的公開信。他們在信中呼籲,人類應暫停開發高級人工智能系統六個月。

3月,埃隆·馬斯克聯合行業專家發表公開信,要求暫停人工智能訓練至少六個月。

與此同時,拜登政府敦促開展負責任的人工智能創新(responsible A.I. innovation),提出“為了抓住人工智能技術所帶來的機遇,必須首先進行風險管理。”在國會上,參議員查克·舒默(Chuck Schumer)呼籲就人工智能技術的潛力和風險召開“首次”聽證會,為行業高管、專家學者、民權人士和其他利益相關者提供速成課程。

人們對人工智能技術的焦慮日益嚴重,這不是出於對那些乏味但可靠的技術的擔憂——輸入法的自動聯想或者吸塵機器人躲避障礙物並不會讓人們如此憂慮。在專家們看來,通用人工智能(Artificial General Intelligence, AGI)的崛起才是最大的問題。

目前,通用人工智能還沒有出現,但一些人認為,美國人工智能公司OpenAI旗下ChatGPT迅速發展的能力表明,距離這種技術的出現已經近在咫尺。OpenAI的聯合創始人薩姆·奧特曼(Sam Altman)將其描述為“整體而言比人類更聰明的系統”。研發這種系統是一項艱鉅的任務(也有人説是不可能完成的任務),不過其中的利益也極其誘人。

想象一下,Roombas(美國著名機器人公司iRobot的旗艦產品)不再只是自動吸塵器,而是進化為全能機器人,甚至可以在未被編程的情況下就在早上為你煮好咖啡或熨好衣服。

這聽起來的確很有吸引力。但是,如果這些全能機器人變得過於強大,它們揹負着“創造一個一塵不染的烏托邦”的任務,就會給到處散播灰塵的主人(也就是人類)造成很大困擾。至少我們曾經相處得還不錯。

美劇《生活大爆炸》劇照

關於通用人工智能的討論往往充斥着這樣世界末日般的場景描繪。然而一個由學者、投資人和企業家組成的新興通用人工智能遊説團體反駁説,一旦通用人工智能的安全性得到保證,它將為人類文明帶來福音。薩姆·奧特曼作為這次活動的代言人,已經開始了全球巡迴演講,以説服立法者們。他在今年早些時候寫道,通用人工智能甚至可以加速經濟發展,推動科學技術進步,並“通過增加財富來提高人類素質”。

這就是為什麼,即使憂心忡忡,還是有許多科技行業的聰明人在努力開發這種備受爭議的技術:不用它來拯救世界似乎已經變得不道德了。

他們普遍受到一種觀點的影響,即這項新技術的出現是不可避免的,而且當該技術變得安全時,將惠及全人類。支持者們認為通用人工智能是彌補人性缺點、提升人類智慧的最佳方案。

但這種觀點(姑且稱之為“通用人工智能主義”)搞錯了。通用人工智能的真正風險在於政治方面,而這個問題是無法通過平定機器人起義來解決的。即便是最安全的人工智能,也無法向遊説組織承諾的那樣,提供進步的靈丹妙藥。而且,把該技術的出現説成是不可避免的,分散了人們尋找更完善的人工智能技術的注意力。

通用人工智能的擁護者們並不知道,“通用人工智能主義”只是一種更宏大的意識形態的“私生子”。關於這種意識形態,英國前首相瑪格麗特•撒切爾(Margaret Thatcher)夫人曾有一個著名的説法:人類除了擁抱市場,別無選擇(There is no alternative)。

與其説通用人工智能——或者至少是急於建立通用人工智能的行為——會像奧特曼先生暗示的那樣,傷害資本主義,不如説它更有可能為新自由主義——資本主義最具破壞性的信條——創造出一個強大的(而且更時髦的)盟友。

新自由主義的理念家們為私有化、市場競爭和自由貿易着迷,希望通過市場經濟和放松管制來推動並改造停滯不前的、勞動力友好型經濟。

他們這樣做,的確帶來了一些轉變,但代價也是巨大的。多年來,新自由主義受到了許多批評。人們認為經濟大衰退、金融危機、特朗普主義、英國脱歐和其他許多問題都是新自由主義引發的結果。

這樣看來,拜登政府與這種意識形態保持距離,並承認市場有時會出錯,也就不足為奇了。一些基金會、智庫和學術界人士甚至已經為後新自由主義(post-neoliberal)的前景作出了設想。

然而,新自由主義還遠未消亡。更糟糕的是,它在“通用人工智能主義”的崛起中找到了盟友,後者也持有甚至更加強調新自由主義的某些主要偏激觀點,即私人行為者的表現要優於公共行為者的表現(市場偏見),與其改變現實不如適應現實(適應偏見),提高效率比回應社會關切更加重要(效率偏見)。

這些偏見完全顛覆了通用人工智能背後誘人的前景:人們為研發技術所付出的努力非但沒有拯救世界,反而只會讓這個世界變得更糟。接下來我將解釋為什麼。

通用人工智能永遠無法克服市場對利潤的渴望。

還記得優步(Uber)曾以低廉的價格吸引眾多城市將自己納入公共交通系統嗎?最初一切都很美好,優步承諾,未來將實現自動駕駛和最低勞動力成本,提供難以置信的廉價乘車服務。財大氣粗的投資者看好這一願景,甚至願意承擔優步數十億美元的虧損。但現實情況是,自動駕駛技術遲遲無法落地。投資者們需要回報,於是優步被迫提高價格。而指望通過優步來代替公交車和火車的用户被丟棄在一邊。

優步商業模式背後的新自由主義理念在於,私營部門可以比公共部門做得更好,這就是市場偏見。

不僅僅是城市公共交通,醫院、警察局,甚至五角大樓,都對硅谷的高科技公司形成了越來越嚴重的依賴。隨着通用人工智能的發展,人們對這種技術的依賴只會越來越深。尤其是因為通用人工智能具有無限的範圍和野心,如果它要搞破壞,任何行政機構或政府服務部門都將束手無策。

而且,通用人工智能甚至在研發成功之前,就能把人騙進來。這是Theranos公司帶給我們的教訓。這家初創公司曾是美國精英們的寵兒,承諾通過革新血液檢測技術來“解決”醫療問題。雖然從未研發出貨真價實的技術,但公司的受害者卻都是真實存在的。

Theranos 是一家獨角獸公司,承諾通過僅用一滴血進行多次快速血液檢測來顛覆醫療行業,並徹底改變實驗室檢測模式。該公司由 19 歲的伊麗莎白·霍姆斯 (Elizabeth Holmes) 於 2003 年創立。2015 年,《福布斯》將她評為最年輕、最富有的女性企業家億萬富翁,估值為 90 億美元,在欺詐行為曝光後,Theranos 燒掉了 9 億美元的投資資金,800 名員工失業。

在經歷了這麼多類似優步和Theranos帶來的創傷後,我們已經知道通用人工智能的推出會給我們帶來什麼。其推廣將分兩個階段展開。首先通過大量補貼展開魅力攻勢,然後便圖窮匕見,從補貼政策中撤退,而過度依賴該技術的用户和機構將不得不接受公司為維持盈利所制定的高昂價格。

硅谷大佬們一如既往地淡化了市場的作用。在最近一篇名為《為什麼人工智能將拯救世界》(Why A.I. Will Save the World)的文章中,科技行業知名投資人馬克·安德森(Marc Andreessen)甚至宣稱,人工智能技術“和其他技術一樣,由人類擁有並受人類控制”。只有風險資本家才擅長使用如此精妙的話術。大多數現代技術都被公司所擁有,他們(而不是傳説中的“人類”)把拯救世界變成一門賺錢的生意。

此外,這些科技公司真的在拯救世界嗎?截至目前,他們的表現沒什麼説服力。像Airbnb和TaskRabbit這樣的公司被陷入困境的中產階級視為救世主;特斯拉的電動汽車被當作應對全球變暖的良方;代餐奶昔公司Soylent接受了“解決”全球飢餓問題的使命,而Facebook則發誓要“解決”全球南方國家的互聯互通。事實上,這些公司並沒有拯救世界。

十年前,我把這種模式稱為“解決主義”(solutionism),但如果稱之為“數字新自由主義”也同樣合適。這種世界觀從營利性解決方案的角度,重新審視社會問題。那些在公共領域備受關注的問題因此被重新視為在市場上有利可圖的機會。

“通用人工智能主義”重新點燃了人們對這種“解決主義”的熱情。去年,薩姆·奧特曼表示,“通用人工智能可能成為人類生存所必需的一項技術”,因為“我們的問題似乎太大了”,我們“沒有更好的工具就無法解決這些問題”。他最近斷言,通用人工智能技術將推動人類繁榮發展。

然而,公司需要利潤才能生存。指望燒掉投資者數十億美元、不產出利潤的公司做出上述善舉是不太常見的。OpenAI已經從微軟那裏接受了數十億美元,該公司目前正考慮再籌集1000億美元來研發通用人工智能技術。該技術研發成本極為高昂,OpenAI公司必須為投資者收回成本(據今年2月的一項評估,該公司旗下ChatGPT每天的運營成本為70萬美元)。

因此,在“富足”和“繁榮”到來之前,公司可能會先通過大幅提價使人工智能服務盈利。但到那時,但到那時,又有多少公共機構會將善變的市場誤認為是可負擔得起的技術,從而對OpenAI昂貴的產品產生依賴包呢?如果你不喜歡你的城市將公共交通外包給一家脆弱的初創公司,你會希望它將福利服務、垃圾處理和公共安全外包給可能更加不穩定的通用人工智能公司嗎?

通用人工智能可以減輕棘手問題帶給我們的痛苦,但不可能從根源上解決問題。

新自由主義可以利用技術,使社會問題變得可以忍受。我記得,2017年曾有一家科技創新公司,承諾為通勤者改善芝加哥地鐵的乘坐體驗,為錯峯出行的乘客提供獎勵。該解決方案的創造者利用技術來影響服務需求方(乘客)的行為,因為他認為讓服務供給方採取行動進行結構性升級(如籌集公共交通資金)是十分困難的。這家公司實際上是在幫助芝加哥人民努力適應城市日益惡化的基礎設施,而不是為了滿足公眾需求,真正地解決問題。

這就是先前提到的適應偏見。人們希望通過科技手段,讓我們對自身的困境變得麻木不仁。這是新自由主義不遺餘力地鼓吹自力更生和抗壓能力的結果。

信息很明確:整裝待發,增強人力資本,像初創企業一樣制定發展路線。而“通用人工智能主義”也與此論調相呼應。比爾·蓋茨(Bill Gates)也曾鼓吹,人工智能技術可以“幫助世界各地的人們改善生活”。

“解決方案主義者”的盛宴才剛剛開始:無論是應對下一場大流行、孤獨症還是通貨膨脹,人工智能技術已經被吹捧為一把萬能“錘子”:在它面前,任何真實的或想象中的“釘子”都不在話下。然而,被愚蠢的“解決主義者”浪費的10年,揭示了其技術手段的侷限性。

誠然,來自硅谷的許多手機應用程序可以幫助我們監控生活開支、卡路里消耗和鍛鍊計劃,這些科技手段偶爾也會有所幫助。但它們大多忽略了貧窮或肥胖的根本原因。如果不針對那些根本原因去行動,我們仍將不得不適應問題的存在,而不是從根本上解決它。

用科技鼓勵我們遵循自己的步行習慣(一種有利於個人適應問題存在的解決方案)和理解為什麼我們的城市缺乏公共步行空間(一種有利於集體和制度變革的政治友好型解決方案的前提條件),這兩者之間還是有區別的。

但是,和新自由主義一樣,“通用人工智能主義”認為公共機構缺乏想象力,而且效率低下。根據薩姆·奧特曼的説法,公共機構應適應通用人工智能的到來,但他最近表示,自己對“公共機構適應新技術的速度感到憂慮”。“我們之所以應該在該技術發展尚未成熟的初期就將其投入應用的部分原因在於,這樣人們就可以有更多的時間去適應該技術的存在”。

但是公共機構只有適應一條路可走嗎?公共機構就不能在不應用人工智能技術的情況下,制定自己的計劃去提高人們的知識水平嗎?還是説,公共機構只有“降低”硅谷技術風險這一項用途嗎?

通用人工智能降低公民素質,並放大我們不樂見的社會發展趨勢。

對新自由主義的一種常見批評是,該意識形態使我們的政治生活變得扁平化,一切都在圍繞效率進行重新洗牌。

1960年刊登的《社會成本問題》(The Problem of Social Cost)一文堪稱新自由主義的經典作品。該文鼓吹製造污染的工廠及其受害者不應將糾紛訴諸法庭,因為這樣做將導致效率低下並妨礙市場活動的正常進行。畢竟,誰會在乎公平正義呢?該文指出,雙方其實應該私下就賠償問題達成和解,然後皆大歡喜,各回各家。

這種對效率的痴迷導致我們在“解決”氣候變化問題時,讓破壞環境最嚴重的違法者繼續逍遙法外。他們逃避環境監管部門監管的辦法是,設計一項制度,在此稱為“碳税”——製造污染的公司可以根據自己的碳排放量購買排放額度。

在一味追求效率的文化裏,一切事物的價值都由市場衡量,公平正義不復存在,這將不可避免地導致社會道德體系的崩塌。

著名黑色科幻劇《黑鏡》劇照,人們生活在依靠電腦打分的社會系統裏,根據人工智能判定的“社交分數”進行選擇性社會交往。

由此產生的問題隨處可見。學者們擔心,在新自由主義的影響下,科研和教學已經商品化。醫生們抱怨説,醫院優先考慮提供更有利可圖的服務,比如選擇性手術,而不是急救服務。此外,記者們也不希望用流量來衡量自己所撰寫稿件的價值。

現在我們可以設想一下,讓通用人工智能帶着“解決問題”的崇高使命在這些受人尊敬的機構裏(大學、醫院、新聞機構等)獲得廣泛使用。這些機構在價值體系裏有自己的追求,而這樣的追求對通用人工智能系統來説是無法理解的,甚至在年度報告中也不太容易被量化。而通用人工智能系統正是在那些報告中獲得訓練。

畢竟,哪個老師會吹噓來上自己文藝復興歷史課的學生屈指可數呢?某位記者會很高興看到自己關於某個遙遠國度腐敗問題的報道只有十幾次的瀏覽量嗎?效率低下,不產出效益,即便在當前的體制中,這些“異類”也奇蹟般地生存了下來。一些公共機構一直在暗中向此類人物提供補貼,因為這些機構優先考慮自己看重的價值,而不是利益驅動的“效率”。

在通用人工智能構建的烏托邦中,情況還會是這樣嗎?人工智能系統會像一個無情的顧問那樣,整頓我們的公共機構嗎?通用人工智能系統提供基於數據的“解決方案”,以便最大限度地提高效率。然而這些“解決方案”往往無法把握公共機構的價值觀、使命和傳統之間複雜的關係,如果你只觸及報告中表面的那些數據,你就很難看清這其中複雜的關係。

事實上,從設計角度來講,類似ChatGPT這樣表現卓越的人工智能系統是無法在超越表面數據的更深層面上把握現實的。

因此,早期的人工智能系統依賴於明確的規則,它們需要像牛頓這樣的人來將引力理論化(把蘋果如何以及為什麼會掉下來寫入系統),而像通用人工智能這樣當下出現的新技術,只能通過數百萬次觀察蘋果掉到地上來學習該如何預測重力對物體的作用。

然而,如果通用人工智能系統看到的都是在為生存苦苦掙扎的、缺乏資金的公共機構,那麼它很可能永遠無法推斷出這些機構真正推崇的價值。若人工智能系統觀察的是那些以獲得利潤為目標的醫院,那麼祝你好運,希波克拉底誓言對該人工智能系統來説就是沒有意義的。

瑪格麗特·撒切爾夫人另一句著名的新自由主義言論是,“這個世界上並不存在‘社會’這種東西”。

通用人工智能遊説團體無意中也散播了這種悲觀論調。對他們來説,值得發展的智能存在於人類個體頭腦中,而不存在於社會中。

不過,人類智慧既是基因和天賦的產物,也是政策和制度的產物。在國會圖書館當研究員,比在一個沒有書店、甚至連基本的無線網絡都沒有的地方打好幾份工要更容易學到知識。提供更多的獎學金和圖書館資源無疑將有助於提高社會的知識水平,這一點似乎是沒有爭議的。但對於硅谷的“解決主義者”來説,提高知識水平主要是一個技術問題,因此他們才對通用人工智能的實現感到興奮。

然而,如果“通用人工智能主義”真的是新自由主義的另一種表現形式,那麼我們應該為如下結果做好準備:致力於提高社會知識水平的公共機構將會越來越少。此類機構畢竟是可怕的“社會”殘餘,對於新自由主義信徒們來説,“社會”就不該存在。人們開發通用人工智能技術的目的本來是提高人類的智力水平,結果卻適得其反,人類的智慧反而會趨向萎縮。

2017年《紐約客》(New Yorker)十月刊封面:機器人統治世界

由於受到“解決方案主義”的偏見影響,即便是看似新穎的通用人工智能技術政策也無法令人興奮起來。以最近提出的“人工智能安全之曼哈頓計劃”(Manhattan Project for A.I. Safety)為例,該計劃基於一個錯誤的前提,即除了發展通用人工智能,人類別無選擇。

但是,如果我們的政府提出“文化教育之曼哈頓計劃”,併為相關機構提供資金,我們提高人類知識水平的努力不是會更加有效嗎?如果我們不這樣做,現有公共機構所掌握的文化資源很可能會淪為通用人工智能初創公司的訓練數據庫,這樣的局面會讓更多的人接受新自由主義者所宣稱的“社會並不存在”的謬論。

若機器人不背叛人類或其背叛行為威脅性較弱,那麼通用人工智能技術就不會被視為對人類的生存威脅。然而由於通用人工智能的反社會傾向和新自由主義特徵,“通用人工智能主義”的崛起意味着,我們不必等待很久,Roombas掃地機器人就會對自己的工作使命提出質疑。

(原文刊載於6月30日《紐約時報》)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。