尤金少將:在西非這一政變帶,博弈勢力遠不止法美俄……-尤金少將、塞拉利昂軍閥六寶

【文/觀察者網專欄作者 尤金少將、塞拉利昂軍閥六寶】

薩赫勒之名

最近,發生在西非地區的一場政變,又讓“薩赫勒”這個熟悉又陌生的地名,回到國際視野。

薩赫勒地區的命名來自於拉丁語單詞“sahel”,意為“邊緣”。不同於中國人傳統觀念裏依靠山脈、河流或行政區劃分的地區,薩赫勒幾乎是沿着一把直尺在非洲北部沿着地球緯線用油畫筆畫了一道,一舉貫穿非洲東西,連通紅海與大西洋。從非洲北部撒哈拉沙漠到中部蘇丹草原地區,再到非洲之角,是一條長度超過3800公里的狹長地帶,覆蓋了毛里塔尼亞、馬裏、布基納法索、尼日爾、尼日利亞、乍得、蘇丹共和國和厄立特里亞等9個主要國家的廣袤國土。

在遙遠的古代,薩赫勒地區可以被視為一條天然的分割線,該區域的大部分地方几乎都是難以逾越的沙漠、不穩定氾濫的河流和稀樹叢林,使得無論什麼文明在其北方壯大,都難以從陸路逾越這一區域往南傳播。不管是埃及人、羅馬人、迦太基人還是之後風頭一時無量的十字軍、阿拉伯人和蒙古人,幾乎都未能逾越這一天塹,將自己的文明與造物傳向非洲大陸的心臟與南方。

橫貫非洲大陸的薩赫勒地區

正因如此,當地繁多的原住民部落大多可以不受外界干擾,休養生息,逐步發展,並建立起一個個大大小小的城邦與帝國。直到大航海時代前夜,只有阿拉伯的宗教以及鄭和的寶船抵達了那片重巒疊嶂背後的土地,留下了屬於各自文明的痕跡。

殖民者的到來

不過,隨着西方開啓殖民主義浪潮,這一情況就發生了根本性逆轉。憑藉戰艦、槍炮、金銀以及“近水樓台先得月”的地理優勢,西方國家逐步蠶食了大部分薩赫勒地區的原生政權,並將當地人轉化為自己的附庸與奴僕。

薩赫勒地區的西部(包括現代的阿爾及利亞、布基納法索、尼日爾、乍得、尼日利亞)先後被比利時和法國控制,東面的局部蘇丹地區被英國控制,厄立特里亞則被意大利所佔。前文提過,這一地區原本就是非洲文明區間的分割線,不同民族、宗教、歷史的部落和種族彼此林立,為了維持殖民地統治,不同殖民者採用不同手段來對待當地的原住民。

在法屬的馬裏和乍得地區,由於當地曾存在原生的封建王朝政權(也就是馬裏帝國),經歷了血腥的侵略戰爭以及文官政府同軍隊的內鬥後,法國人對殖民地的統治可謂輕鬆,他們只是將行政部門官僚換成法國人,並將當地法律換成了法國殖民地法律而已。

這得益於法國本土充沛的糧食工業品產能和文化優勢,加之英法殖民者為消滅當地有組織的反抗力量而選擇不再阻礙對方的殖民侵略,通過挑撥伊斯蘭教與西非本土各類宗教及柏柏爾人的矛盾,製造不可調和的關係,以防止被剝削民眾團結起來反抗殖民統治。法國政府對相關地區的統治在其實力相對強大時期,還算是先進而有效的。

但在德屬非洲與比屬非洲,殖民者的統治手段就要殘忍很多。他們通過“拉偏架”的方式打擊當地大型部族,以消滅當地原生文化、重新劃分種族等手段在原住民內部製造新的隔閡與矛盾,並採用重税、奴隸貿易等進一步削減原住民數量及其財產,甚至對指定區域內所有族羣、乃至所有野生動物進行針對性屠殺或種族滅絕,以打擊當地民眾反抗,降低統治壓力,用殘暴至極的手段剝削並掠奪資源。

而在英屬殖民地,為了降低統治難度,英國殖民者將大量原生的不同血統、語言、文化、宗教信仰的部落和城邦,依靠軍隊強制力強行捏合成為單一的國家(比如蘇丹),並與周遭其他殖民地形成產業互補,進行長期統治。為維持對非洲的剝削,英國根據局勢變化來支持他國殖民軍隊或其他殖民地的反抗軍民,企圖以反抗者的“屢戰屢敗”來塑造殖民者的強大並消耗反抗力量,從而掐滅非洲反殖民鬥爭的希望,維持英國的殖民掠奪。

1884年柏林會議,歐洲列強瓜分非洲殖民地

隨着第二次世界大戰的結束和隨之而來席捲非洲大陸的民族獨立運動,大量前殖民地國家成功脱離宗主國的控制,建立屬於自己的政權。但好景不長,這些前殖民國家在持續數百年的殖民統治下,其產業結構和生產方式已完全畸形,許多國家都成為了完全意義上的單一原材料產地。高度依賴前宗主國市場提供生活必需品(如糧食)和其他關鍵生產資料。要對這種畸形且病態的經濟產業結構進行調整和轉型極為困難,且在沒有外部大宗投資與全民動員的情況下根本無法進行。

貧困、種族衝突、經濟停滯,幾乎成了這一區域的代名詞,長期的發展落後和不均衡自然招致民眾不滿,再加上掌握媒體喉舌的西方殖民者煽風點火與資產階級的軟弱天性,許多經歷艱苦抗爭、從殖民枷鎖下爭取到獨立的原殖民地國家,又不得不再次低下頭顱,再次成為前宗主國和其他發達國家的經濟殖民地。

一旦接受了這樣的身份,就必然帶來新的矛盾與思想上的混亂,這也正是薩赫勒地區政變不斷、動盪持續的罪魁禍首之一。自2020年以來,8個薩赫勒國家共發生約10起政變,到了2023年8月,又見證了尼日爾的一次政變。

下文中將把薩赫勒分為西部、中部和東部三個區域,簡單梳理當地的主要勢力、政變原因及後續的可能發展。

西薩赫勒:明面上的存在——法國人與西共體

西薩赫勒地區的主要國家有毛里塔尼亞、馬裏、布基納法索、尼日利亞和尼日爾等國,其西北部比鄰阿爾及利亞,南部緊鄰塞內加爾、科特迪瓦、貝寧等為代表的西非經濟共同體國家。身處薩赫勒地區的馬裏、布基納法索和尼日爾也是這八國聯盟的成員之一。

該地區主要的前殖民勢力是法國,自20世紀60年代民族獨立運動大規模爆發後,法國的直接統治力量開始逐步從當地收縮。80年代後,法國在當地的統治工作基本上轉由外籍兵團干涉軍、情報部門和本地買辦資產階級代勞。

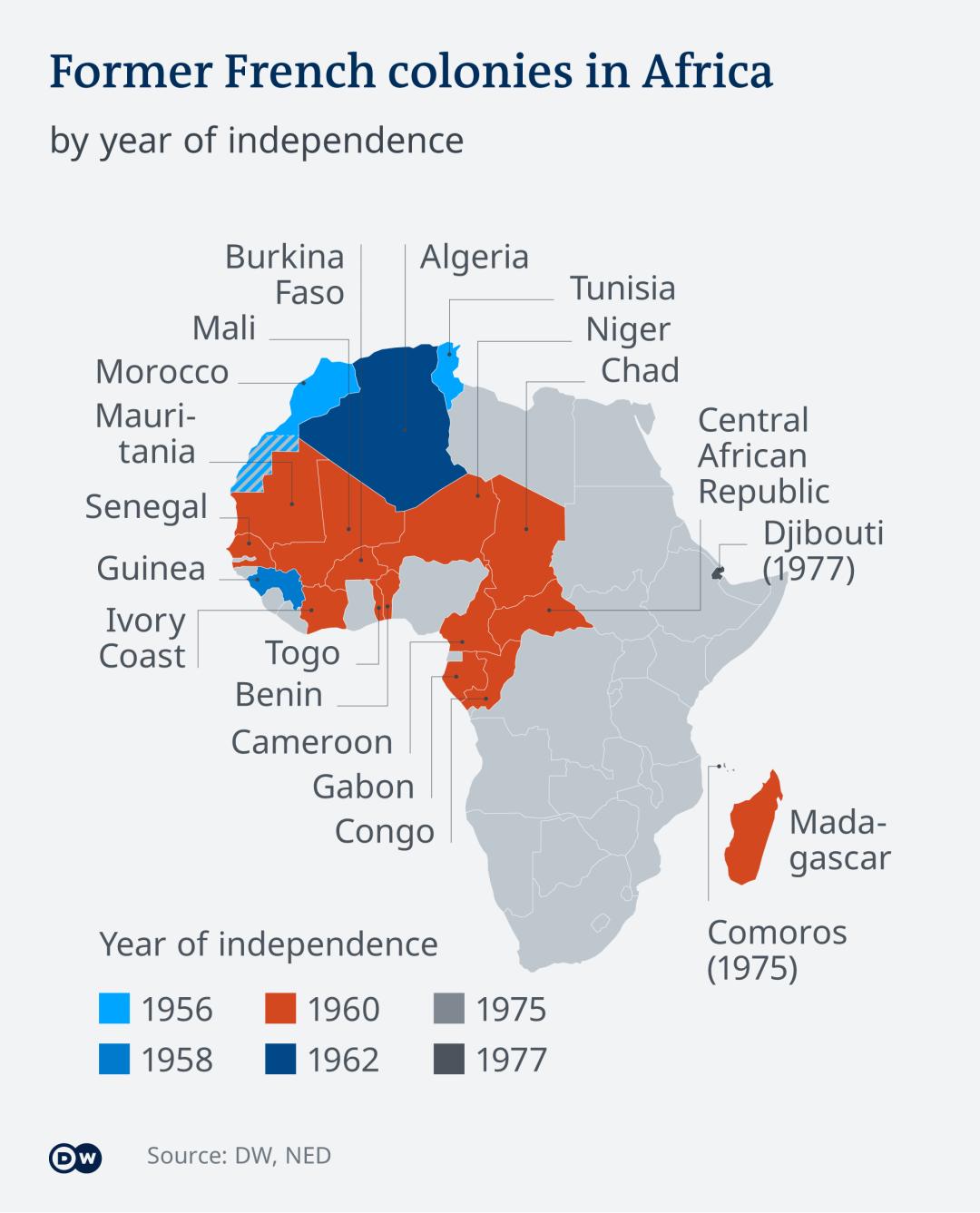

法國在非洲的殖民地分佈

當然,這並不意味着法國對於當地的統治就變得微乎其微,他們依舊在這幾個薩赫勒國家維持駐軍。軍事實力和經濟控制使得他們能憑藉貿易、官僚與情報部門在當地實施包括刺殺政要、操縱市場乃至種族屠殺在內的種種打壓。甚至連當地球隊的青訓和人才選拔,都在法國控制下進行。這導致西薩赫勒地區的大部分政府依舊保持着法國政府直接與間接代理人的身份。

毫不誇張地説,維持法國高福利、現代會社會所需的重要原材料幾乎都依賴非洲產地,例如90%的鈾、鈷、錳與76%的鋁礬土和50%的鉻都來自非洲。在穩定供應的基礎上,法國想方設法打壓價格,在國際市場上賣數百美元一公斤的高純度鈾礦,在尼日爾賣給法國政府時只值15美元,因為法國核工業巨頭阿海琺集團控制了尼日爾70%的鈾礦出口,也就是世界第四大鈾產國的七成鈾出口!在馬裏,一公斤狗頭金在賣給法國和美國企業時,價格也只相當於國際市場上的1公克純金。在這裏,“鼎鐺玉石,金塊珠礫”並不是形容詞,而是赤裸裸的現實。

就像東盟和歐盟一樣,西非地區也有經濟同盟,即西非經濟共同體。該組織名義上的存在意義類似於東盟與亞投行的結合體,其領導人由各主席國輪番擔任,核心為“西非國家中央銀行”,該銀行發行西非法郎(正式名稱為非洲金融共同體法郎,由且只能由法國央行在沙馬利耶爾的印刷廠製造,成員國必須將至少50%以上的海外資產抵押給法國財政部),以此確保整個西非地區的經濟流通。

不過,就像當地的這些國家政府那樣,該組織同樣可以被視為法國及其盟友美國的經濟剝削合法化的背書機構與意志代行人。1978年,西共體通過了成員國互不侵犯協議,1981年建立了防務援助體系,本意是西非國家建立聯合防衞制度,遏制地區軍事衝突,但最終還是淪為法國遙控軍事幹涉的工具。1990年,西共體成立西共體停火監督組介入利比里亞內戰,隨後又介入塞拉利昂與幾內亞比紹兩國,在1999年設為常設組織,並於2004年在停火監督組的基礎上建立西共體聯合部隊(即待命部隊),使得起初作為金融合作組織的西共體,徹底轉型為一個受西方所控制、具備軍事幹涉能力的多國組織。

通過開除成員國身份與左右會議召開,該組織可變更主席人選,也可下達包括髮動戰爭在內的關鍵決策。2017年1月20日,西共體未經聯合國授權(且後面的2337號決議也不支持軍事行動),調動包括塞內加爾與尼日利亞在內的五國軍隊,對選舉失敗卻堅決拒絕下台的岡比亞總統賈梅發動自2013年聯合國授權介入馬裏內戰以來的最大軍事行動,併成功迫使後者下台並流亡出境。

恐怖分子的到來,法國勢力的迴歸與擺爛

進入21世紀,由於當地政府逐步淪為法國利益代言人,且西方藉着打擊恐怖組織,對伊斯蘭教國家的干預活動加劇,西非地區的阿拉伯人與伊斯蘭教徒對中東受難者產生了同情,對外國駐軍及向西方獻媚的政府的不滿也與日俱增。利用這一有利環境,基地組織等各類極端勢力開始加速向非洲滲透,並在西非紮根。

比如,基地組織就在西非下屬包括以圖阿雷格人部族、富拉尼人部族、來自薩赫勒和馬格里布的阿拉伯“聖戰”分子組成的四個子組織。這些組織長期各自為戰,彼此缺乏溝通,但普遍採用極端手段,用被各自篡改的狂熱宗教思想進行自我武裝。經過長期發展後,該組織逐漸羽翼豐滿,最終被整合為“支持伊斯蘭與穆斯林”(Jama ‘at Nusrat al Islam al islamicwal muslime,JNIM)組織。

該組織長期盤踞馬裏北部和中部,布基納法索北部和東部和尼日爾邊境,不斷髮動襲擊,給當地帶來極大的人員傷亡和財產損失。2011年,馬裏爆發了以圖阿雷格人為主體的阿扎瓦德民族解放運動,並迅速席捲馬裏北部大片地區。馬裏政府幾次圍剿均以失敗告終,法國與聯合國不得不出手解救,在2013年的“藪貓行動”和聯合國授權的馬裏援助團行動後才勉強穩定到2014年初,但不久後又再次陷入戰亂。在差不多時間,布基納法索也對不斷跨境襲擊的恐怖分子、趁機做大的部落武裝極為頭疼。

西非地區的恐怖分子 圖片來源:China Daily

由於政府的代理人本質,馬裏、布基納法索和尼日爾等前殖民地國家普遍缺乏堪用的軍隊,甚至有很多軍隊還幹起傳統的殺良冒功、趁火打劫的勾當。為了防止政府被推翻、國家陷入危機,薩赫勒地區的各國政府不得不向法國求助,而在當時正愁支持率問題的法國總統奧朗德欣然同意這一要求。以此為契機,2014年法國牽頭組建了以“G5薩赫勒”為名的區域性安全協調機制,並在“藪貓行動”後建立了以多國聯合部隊為幌子、實為法國駐軍執行的“巴爾赫納行動”。以反恐為中心,與巴爾赫納行動互為表裏,成員包括馬裏、毛里塔尼亞、乍得、尼日爾、布基納法索和法國。

該機制一度極大降低了當地恐怖分子的活躍程度,為當地重建民生和安全提供了寶貴的喘息時間。但好景不長,馬克龍上台後,法國對非洲地區的反恐行動不再熱衷,導致西薩赫勒地區恐怖主義的死灰復燃。而當西非各國再次請求法國出兵干預時,卻發現反恐行動已經成為法國人維持大規模駐軍的幌子,法國政府甚至開始明目張膽的養寇自重,除了保護為自己提供直接利益的礦場和公司外,法國並不想在這片土地上留一滴血。至於法國與這些國家簽署的8項防務協定與16項合作協議,作用也只剩下干涉這些國家的內政。

與此同時,這些國家的民眾卻在遭受愈演愈烈的恐怖襲擊。根據聯合國在2022年夏季的統計,“自2017年馬克龍上台改變法國在西非策略至2021年年底,西赫勒地區(布基納法索、馬裏和尼日爾西部)與伊斯蘭激進組織有關的暴力事件激增了近7倍。薩赫勒在過去一年報告了1 000多起暴力事件,造成近8000人死亡,數百萬人流離失所。”

法國人的反恐中心已完全失能,以反恐為名留在當地的駐軍也根本沒有發揮任何遏制恐怖主義的作用,甚至還比不上民營僱傭兵公司的警衞。最終,一切都應了文藝復興時期意大利哲學家尼可羅·馬基亞維利的那句話:“和平時期,老百姓受到僱傭兵劫掠。而到了戰爭時期,則受到敵人劫掠。”獨立了這麼多年,白人老爺們還是高高在上坐在他們的頭頂,還是肆意掠奪着這片土地上的一切……

安全需求、軍方崛起與俄國勢力的介入

伴隨着一個又一個村落被恐怖分子從地圖上抹平,大量失地農民湧入城市,大多隻能從事一些勞苦工作。而當兵,顯然也是勞苦工作的一部分。

對恐怖分子和法國人仇深似海的新兵入伍,城市難民使得民眾亟需安全保護,西薩赫勒地區軍隊的戰鬥意志開始增強,勢逐步做大。從結果反推過程來看,只要對恐怖分子採取相對積極的行動,就能獲得民眾的認可。不過,由於非洲地區落後的經濟與軍事體系,當地軍隊想要憑藉自身力量徹底打敗恐怖分子仍十分困難。

針對這一情況,歷史上沒有殖民非洲,且前身蘇聯還多次支援非洲民族解放運動的俄羅斯適時伸出援手。他們提供廉價且可靠的二手作戰飛機以提升馬裏軍隊的空中偵查能力和戰鬥力,並提供了開價頗高、但作戰經驗豐富、且一條龍服務不附帶政治條件的瓦格納僱傭兵。2019年,這些援助極大增強了馬裏軍隊對抗恐怖分子的戰鬥力。

但當發現俄羅斯勢力的介入意圖後,法國政府的動作就很耐人尋味了。他們並沒有讓駐軍行動起來,而是派遣情報部門嘗試暗殺當地持有親俄立場的政要與軍事領導人;如不成,則在當地建立親俄政府前實施顛覆,再換上自己的新代理人。

俄羅斯瓦格納集團僱傭兵在非洲的活動引起了西方國家的警惕 圖片來源:半島電視台

這一招在上世紀非洲確實屢試不爽,但在信息交流更為頻繁的21世紀,尤其是“政變帶”經驗豐富的薩赫勒國家,就顯得有些蠢笨了。

2019年11月,法國總統馬克龍與馬裏總統凱塔在愛麗捨宮會面,馬克龍表達了對馬裏局勢的擔憂,並要求後者採用強硬手段解決。然而長期執政的凱塔政府腐敗盛行,無法保護民眾,根本不掌握任何強力手段,除非法國駐軍和情報部門直接為其戰鬥。

2020年,凱塔政府隨即遭軍方政變推翻。不過此時軍方實力不算強大,尚無法驅逐法軍並清算與法國勾結的政客與企業。政變發生後,法國立刻強烈譴責,並終止與馬裏的各項常規合作,施壓西共體開除馬裏的成員國地位。不過考慮到馬裏的經濟價值和重要性,法國也並未真正中止與馬裏的所有合作,事實上對政變採取半默許狀態。馬裏軍方臨時政府與法國簽署一份備忘錄,承諾軍方將在幾個月後恢復民主選舉,不驅逐法國的駐軍和企業。

就像《明斯克協議》是歐盟對俄羅斯的緩兵之計一樣,這份協議也同樣是馬裏對法國的緩兵之計。2021年5月21日,不知真的是準備妥當了,還是出於對事態失控的擔憂,馬裏軍方發動“二次政變”,通過更換政府代理人的方式直接終止與法國的協議,並開始驅逐法國企業和法國駐軍。

而鞭長莫及的馬克龍,既擔心攤上入侵非洲的罵名,又怕跟俄羅斯產生直接衝突,也只能罵罵咧咧地接受這一現實。隨後,以繼續反恐為名,駐馬裏法軍逐步轉移至尼日爾,投入以“博科聖地”組織為主要目標、歐洲多國共同參與的“利刃行動”(Takuba Task)中。當然,和此前在馬裏一樣,這些軍隊基本也只是蜷縮在駐紮基地裏,喝茶看戲收利錢而已。

最終代價便是,馬裏軍隊僅以反恐作戰中接近四位數的傷亡以及幾個法屬礦場的開採權,重新為馬裏爭取到趕走吸血鬼和獨立發展的機會。這比真刀真槍和法國人幹一架、同時防備恐怖分子容易太多了。

效仿者還是被逼無奈之選?

有觀念認為,西薩赫勒自2019年以來頻繁的軍事政變與馬裏軍政府的成功有着直接關係。但這個説法其實是錯誤的。

首先,這是本末倒置,西薩赫勒的頻繁軍事政變早在“阿拉伯之春”時就已經開始。尼日爾上一次軍事政變發生在阿拉伯之春的前夜(即2010年前後),布基納法索推翻孔波雷的一系列軍事政變更是從2011年一直持續至2014年。這些政變的旗號大多是為了罷免腐敗政府、推翻獨裁者等等。但就最終結果而言,除了將一個代理人政府換成另一個代理人政府,並沒有任何實質性作用。當地生活水平依舊十分糟糕,經濟發展緩慢,且國家主要財富仍集中在極少數外國勢力代理人與外國公司手中。

布基納法索政變後的街頭

誠然,馬裏軍政府通過參與反恐、趕走法國駐軍獲得了權力,但並不是意味這一成功是其他西薩赫勒國家可以輕易複製的的。他們大多沒有馬裏那樣的資源資本、人口以及確保脱離依賴後不會立刻崩潰的經濟體量。

無論布基納法索還是尼日爾,其主要資本與資源命脈幾乎全都掌握在美、法、英公司手中,西非地區的政府甚至無法監管這些控制本國產業的歐美“利維坦”巨獸。比如,法國埃赫蒙公司、加拿大黃金產業巨頭亞姆戈爾德公司與巴里克公司、英國英美資源集團在南非創建的盎格魯阿散蒂黃金公司與英國力拓集團的子公司(力拓加拿大鋁業公司)、美國的紐蒙特公司等等。

由於大量人口從事礦業與手工業,除馬裏與尼日爾兩國,其他國家的糧食完全不能自給,財政在長期剝削下也只能依靠西方大國與世界銀行支援。一旦遭遇西方制裁且無法獲得其他國家的支持,這些國家連穩定運行都做不到。而在法國控制的學院下成長起來的知識分子,顯然不會不懂這個道理。在這些整體受教育程度較低的落後國家,知識分子普遍屬於小資產階級,與勞動羣眾脱節,表現出更明顯的對外妥協性和軟弱性。

那麼問題來了,是什麼讓這些國家的軍方人士選擇鋌而走險,冒着經濟崩潰以及被民眾和干涉軍吊死的風險,對長期的“金主”發起叛逆?顯然,他們的軍事政變也和馬裏一樣,有着相當程度的民意基礎。隨着“ISIS”的殘餘極端分子投奔各地,“伊斯蘭國西非省”開始迅速壯大,並以尼日利亞為基礎逐漸向尼日爾和布基納法索發展;再加上之前被馬裏壓縮到邊境地區的“支持伊斯蘭與穆斯林”組織,尼日爾和布基納法索的安全形勢在2021年後迅速惡化。

在法國駐軍繼續不作為的情況下,這些國家的軍隊和其他武裝力量自然成為民眾唯一的期望。儘管經常撲空且收效甚微,但反恐戰鬥依舊在進行中,這些軍隊緩慢且穩定地贏得了民眾乃至部分當地民族資本的支持。最終,兩國軍方在奪權後,儘管用於維持大城市穩定的兵力極為有限,卻並未發生大規模的反軍政府示威遊行和騷亂。

在戰爭以外,疫情也是讓西非國家對西方逐步失望的原因,細菌性腦膜炎是處於非洲“腦膜炎帶”的薩赫勒國家長久無法解決的問題。位於“腦膜炎帶”的21個國家及其影響範圍幾乎都是衞生條件惡劣、醫療物資缺乏,每年旱季與沙塵暴期,這些疾病就會瘋狂傳播當地民眾飽受其苦。

再加上長久戰亂,以及西方醫療企業的價格壟斷、供應不足與及其導致的至少超30倍的藥價飆升,加重了人民的不滿與矛盾;埃博拉和新冠疫情,是直接給這座火山裏丟入了最後一根雷管。

2013年埃博拉病毒在幾內亞傳播,並向西非擴散,整個西非在2014年遭受埃博拉的猛烈衝擊。2014-2015年埃博拉病毒將西非國家的醫療系統沖垮時,處於戰亂的薩赫勒國家倒是幸運地躲過了埃博拉的魔爪,但比起受中國援助而重建醫療體系、緩解醫療物資匱乏的西非沿海國家,人口暴增、局勢不穩、難民湧入和傳染病頻發的薩赫勒國家的醫療壓力艱鉅無比,若不是中馬醫療合作與援助的雪中送炭,情況還會更糟。

2020年新冠疫情期間,西非民眾對西方國家的看法更是從地板一路下跌到下水道,在歐美疫情肆掠的時候,西非國家尤其是薩赫勒五國的影響實際並不像外界想象得那麼嚴重,但經濟與醫療系統仍受到了新冠疫情不同程度的衝擊。

無論在什麼時代,民眾的支持都是建立在吃飽飯和過上安穩日子的基礎上的,不論軍政府掌權後能否在敵對勢力的壓力下維持當地穩定,當地民意都支持他們放手一搏。至於能否能帶領國家走出舊日的陰霾等內部問題,還有一個繞不開的外部因素:無論這些小國的政權想要如何逃離前宗主國的魔掌,都不得不考慮他們一直不願面對的外與部勢力展開合作。

外部勢力的陰霾

就目前情況來説,我們很難確定藉由軍事政變上台的政府能否長期執政,以及其執政對當地人究竟是好是壞,但可以憑藉利害關係與當地的地緣政治結構,去判斷各方勢力將在下一階段所採取的可能行動。

法國自然不會心甘情願放棄這些經濟殖民地,但同樣也不敢冒天下之大不韙直接出兵干預。現階段採用的手段應該還是組織歐盟與西共體經濟制的國家,採取以拖待變和政治顛覆策略。如果這一策略在短時間內無法成功,法國可能會讓渡部分利益,以西共體長期封鎖、甚至出兵干預的方式進一步施壓馬裏、布基納法索與尼日爾等國。

而作為法國的核心盟(主)友(子)的美國,應該也會採取同樣的策略,投入情報部門與NGO伺機實施顛覆,並在軍方與其它勢力中選取新的代理人。但考慮到美國近些年逐步加深對非洲的介入,鞏固法國在西非岌岌可危的地位這種事,恐怕美國不感興趣。

作為西共體的兩大打手之一,尼日利亞一直對在西共體授權下的對外軍事幹涉行動充滿興趣。先前,尼日利亞與中、法、美等國油氣公司簽署的石油天然氣大動脈將經由尼日爾,如果該管道成功建成並投入運營,將給尼日利亞帶來極大收益。當時在美法等國與尼日爾前政府的斡旋下,這條管道經由尼日爾的部分成本極低。這使得尼日利亞對於尼日爾軍政府的上台產生了天然敵意,也正是該國第一時間軍隊集結邊境的原因。

西共體宣佈將不排除武力干涉尼日爾政變 圖自法媒

相對而言,其他西共體國家大多處於觀望和口惠而實不至的狀態。不過,由於本土“伊斯蘭國西非省”和其他武裝力量的積極活動,以及蘇丹內戰爆發後大量武器流入非法武裝手中的現實,尼日利亞應該無法承擔同時進行兩場戰爭的風險。

此外,西北非的坐地户和地區強國,阿爾及利亞也一直十分關注自己南方的情況。由於充足的資金和強大的軍事實力,該國對新的非法方市場與緩衝區極為熱衷,一方面呼籲各國不要干涉政變國家的內政,另一方面也在考慮在合適時機介入地區局勢的策略。不過,由於與摩洛哥長期存在領土爭端,阿爾及利亞的主力部隊基本陳兵兩國邊境,一時間難以調動到其他方向;而其他方向的部隊和機動兵團的戰鬥意志又相對低迷,直接採用軍事手段介入的可能性同樣不高。

除了前殖民地宗主國之間的勾心鬥角外,域外勢力同樣不能被忽視。在俄烏戰爭持續的大背景下,俄羅斯必然會通過其代理人瓦格納幫助西薩赫勒的政變國家,其豐富的糧食和軍火資源也剛好能夠與這些國家現階段的需求完美對接。通過阻止法國進一步掠奪經濟殖民地和獲取新的能源通道,進而通過法國企業和政府對北約、歐盟的決策產生影響。這就是為什麼在尼日爾軍事政變僅發生後不足半個月,瓦格納的軍隊就已經出現在尼日爾首都。

除了俄羅斯之外,還有另外兩個域外勢力的影響力不能被忽略。

其一是土耳其。自從憑藉代理人“民族團結政府”在利比亞站穩腳跟後,土耳其政府一直試圖進一步向中非和西非發展,設法接手那些前殖民國家的關鍵產業。不同於其他的殖民國家,土耳其人信仰伊斯蘭教,且能夠提供數量可觀的廉價輕工業產品,這使得他們在非洲的活動展開要比其他勢力容易得多。經過七八年的經營後,土耳其勢力已經在乍得和尼日利亞成功紮根,並開始干涉蘇丹內戰。尼日爾政變後的政府中,亦有一部分人對獲得土耳其的支援抱有期待,只是土耳其目前還在兩頭下注、未作表態而已。

其二,則是經常被人忽視的伊朗。伊朗伊斯蘭革命衞隊與聖城旅一直在積極支持西非的反帝國主義事業,下屬單位還包括一個“西非反帝國主義辦公室”。他們對於當地的產業和經濟利益興趣不大,卻非常熱衷於讓西方國家吃癟。曾先後政變的馬裏和布基納法索就都有獲得聖城旅的訓練和軍事援助,而這些在枱面上幾乎不可觀測的行動也確實在相當程度上提升了當地部隊戰鬥力。

在尼日爾政變後的第一個週末,西非辦公室主任扎尼少將就親赴尼亞美,並派出顧問對尼日爾軍隊進行緊急補課。這種“臨陣磨槍”的最終結果還不得而知,但至少也體現出伊朗干預當地局勢,並進一步對西方的邊緣利益實施零敲碎打式打擊的態度。

除了伊朗自身勢力外,黎巴嫩真主黨也同樣在馬裏與布基納法索擁有一定的經濟產業和軍事存在,這也是伊朗側勢力不能被忽視的一個組成部分。

寫在政變之後與未來之前

就整個西薩赫勒地區的形勢而言,尼日爾軍事政變並不是什麼大新聞。即便這場政變被挫敗,也沒人保證這裏不會發生下一場政變,因為這是歐洲對非洲敲骨吸髓式的掠奪所造成的必然結果。

正如桑卡拉的迷弟、布基納法索上尉、軍政府代理總統易卜拉欣·特拉奧雷在街頭對民眾演講時所説的那樣:“我們接受法國援助已經有63年了,但我們的國家還沒有發展起來!所以現在斷絕援助也同樣不會殺死我們!反而會激勵我們努力工作,自力更生!”亦或是西薩赫勒的一位軍政府領導人所言:“被壓迫卻不知道反抗的奴隸是不值得同情的。”

立志於西非民族解放的桑卡拉仍然激勵着西非人民

幾乎整個西撒哈拉地區的所有國家,並不缺乏寶貴的資源和市場,但在西方依舊強大的大背景下,想要擺脱殖民經濟體系和擁抱新未來,依舊是一件困難的事。

儘管受制於外交關係和經濟需要,帝國主義這個詞已經很少出現在國際關係社論與媒體上,但帝國主義國家並沒有隨着兩次世界大戰的結束而消失,反而隨着冷戰的獲勝而變得更加強大。他們不過是將殖民地總督府變成了代理人政府,將殖民地官僚變成了擁有經濟特權和最惠待遇的企業罷了,現代媒體的巧舌如簧與“理解XX,定義XX”的方式並不能掩蓋殖民者對被殖民者所帶來的苦難和剝削。但在西方世界抱團取暖、隻手遮天的背景下,被殖民者告別苦難和剝削的道路,又是何其艱難?

藉由軍事政變上台的軍政府或許並非人類歷史上政權的常見形態,但在對抗外部經濟剝削和恐怖主義威脅的雙重壓力下,選擇這樣的強力政府,幾乎成了西薩赫勒地區民眾唯一能夠嘗試的道路了。即便如此,也沒人能保證他們搏出一個屬於自己的未來。

畢竟,自近代以來,納賽爾、桑卡拉、曼德拉……無數青史留名的英雄都在這片人類起源的大陸上奮鬥過,書寫了無數傳奇,但他們留下的大多是政怠宦成與人亡政息。獨立、自由與發展對那裏絕大多數國家而言,依舊遙不可及。一如蘇萊曼尼將軍在擊敗“伊斯蘭國”時對士兵們所説的話:“你們已經走過了漫長的道路,取得了數不清的榮譽,但追求真理的道路依然且阻且長。”

願西薩赫勒地區及所有非洲的人民都可以告別飢餓、剝削、病痛與戰火。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。